本实用新型涉及交通运输设备技术领域,具体的为一种基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车。

背景技术:

随着我国经济高速发展和城市化进程加快,为了解决交通拥堵和人们出行需求,在特大型、大中型城市都已建设并发展出了多种形态复合的公共交通系统。即以快速大运量的地铁、轻轨或快速公交线路为骨干运力,贯穿起重点区域及人流集中的线路;以普通公交充当更广阔区域的中坚运力,出租车、摩的、新兴的网约车以及共享单车都成了大交运系统的有效补充。

但是,在生活节奏越来越快、分秒必争的当下,公共交通系统由于自身限制,显露出站点分布不均、站点过多影响运行效率、可达性差、路径不连贯需换乘、物流接纳度低等不足。在生活节奏越来越快、分秒必争的当代社会,随着移动互联、人工智能、高能电池、区块链等高新技术的发展,一种更先进的网络化交通工具呼之欲出------悬挂式智能微型轨道交通系统,一种旨在避开地面拥挤的开放式道路,以空中专用路权来实现点到点的快速直达。

但现有的列车车体大多采用金属框架或者立柱结构支撑,其车体重量大,立柱等结构也会阻挡乘客欣赏窗外的风景。

技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,无需再在壳体内部设置立柱进行支撑连接,完全依靠碳纤维之间应力会快速传递与均匀分布性能,使得应力在整个壳体内部均匀分布,无需再通过立柱减少空铁壳体的薄弱点,而且极大的降低了微轨车体的自重,具有优良的强度、抗拉伸、抗冲击性能,为乘客提供良好的乘坐体验。

为达到上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

本实用新型提出了一种基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,包括车体,所述车体两侧均设有车门,所述车体顶部设有用于悬挂在轨道上的悬挂机构,所述车体内设有座椅,所述车体由外向内包括层叠设置的外壳和若干碳纤维层。

进一步,所述碳纤维层包括由外到内依次层叠设置的第一碳纤维布层、无胶短切碳纤维层和第二碳纤维布层。

进一步,所述车体内设有两排所述座椅,每排设有一个所述座椅。

进一步,所述座椅底部设有支柱,所述支柱通过螺栓与所述车体底部连接。

优选的,所述支柱连接在所述无胶短切碳纤维层内。

进一步,所述座椅包括坐垫、靠背、底座和底座支架,所述坐垫设置在所述底座上,所述底座设置在所述底座支架上。

进一步,所述坐垫和靠背采用橡胶或乳胶制成。

优选的,所述外壳采用pa或pu材料制成。

优选的,所述无胶短切碳纤维层中碳纤维的纤维长度在20mm-30mm之间。

进一步,所述车门与所述车体转动连接。

本实用新型的有益效果在于:

本实用新型的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,无需再在壳体内部设置立柱进行支撑连接,完全依靠碳纤维之间应力会快速传递与均匀分布的性能,使得应力在整个壳体内部均匀分布,无需再通过立柱减少空铁壳体的薄弱点,而且极大的降低了微轨车体的自重,具有优良的强度、抗拉伸、抗冲击性能,为乘客提供良好的视觉感受和乘坐体验。

附图说明

为了使本实用新型的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本实用新型提供如下附图进行说明:

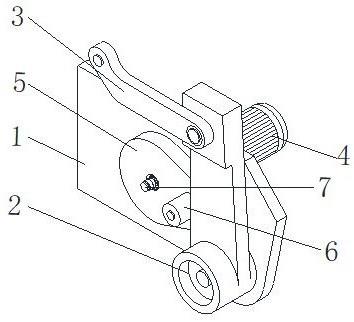

图1为列车侧视图;

图2为列车侧视图的内部视图;

图3为列车俯视图的内部视图;

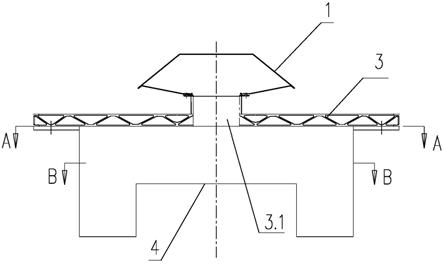

图4为列车正视图;

图5为列车车体结构分层示意及座椅连接示意图。

附图标记说明:

1-车体;2-车门;3-座椅;31-坐垫;32-靠背;33-底座;34-底座支架;4-外壳;5-第一碳纤维布层;6-无胶短切碳纤维层;7-第二碳纤维布层;8-支柱;9-螺栓。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本实用新型并能予以实施,但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

如图1所示,为本实用新型一种基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车的示意图,包括车体1,车体1两侧均设有车门2,车体1顶部设有用于悬挂在轨道上的悬挂机构,车体1内设有座椅3,车体1由外向内包括层叠设置的外壳4和若干碳纤维层。

具体的,本实施例的碳纤维层包括由外到内依次层叠设置的第一碳纤维布层5、无胶短切碳纤维层6和第二碳纤维布层7。其中,无胶短切碳纤维层6中碳纤维的纤维长度在20-30mm之间,无胶短切碳纤维层、碳纤维布层、外壳相互之间粘接一体,外壳4采用pa(尼龙)或pu(聚氨酯)材料制成,还可以在其外表面涂覆pu涂料,碳纤维布层由多层单向碳纤维布组成,且碳纤维布的层数不少于2层,本实施例设置了两层碳纤维布层,相邻的碳纤维层之间的强度方向相互垂直,碳纤维层之间采用粘接方式成为一体。通过在壳体内层叠设置若干碳纤维层,无需再在壳体内部设置立柱进行支撑连接,完全依靠碳纤维之间应力会快速传递与均匀分布的性能,使得应力在整个壳体内部均匀分布,无需再通过立柱减少空铁壳体的薄弱点,为乘客提供良好的视觉感受和乘坐体验。

进一步,本实施例的车体内设有两排座椅3,每排设有一个座椅3。设置两排座椅能够在陌生人乘坐同一辆车时避免尴尬,同时也能提高私密性。

进一步,本实施例的座椅3底部设有支柱8,支柱8通过螺栓9与车体1底部连接。支柱8通过螺栓9与车体1底部连接。具体的,本实施例的支柱8连接在无胶短切碳纤维层6内。无胶短切碳纤维层6位于车体自身结构的中间位置,使得座椅的底部充分固定至车体1内,确保座椅支柱底端充分的起到对车体1的内部加强的作用。

进一步,本实施例的座椅3包括坐垫31、靠背32、底座33和底座支架34,坐垫31设置在底座33上,底座33设置在底座支架34上。具体的,本实施例的坐垫31和靠背32采用橡胶或乳胶制成,能够进一步提高乘客乘坐舒适性。

进一步,车门2与车体1转动连接。具体的,车门旋开方式可采用现有技术中广泛使用的气动车门开启、关闭方式。此外,根据站台的设置情况或者乘客选择的下车方向,车门由列车的信号自动系统控制开启和关闭,两侧车门的运动不同步。特殊情况亦可在列车站务员手动操作下进行手动控制车门。

以上所述实施例仅是为充分说明本实用新型而所举的较佳的实施例,本实用新型的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本实用新型基础上所作的等同替代或变换,均在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围以权利要求书为准。

技术特征:

1.一种基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:包括车体(1),所述车体(1)两侧均设有车门(2),所述车体(1)顶部设有用于悬挂在轨道上的悬挂机构,所述车体(1)内设有座椅(3),所述车体(1)由外向内包括层叠设置的外壳(4)和若干碳纤维层。

2.根据权利要求1所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述碳纤维层包括由外到内依次层叠设置的第一碳纤维布层(5)、无胶短切碳纤维层(6)和第二碳纤维布层(7)。

3.根据权利要求1所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述车体内设有两排所述座椅(3),每排设有一个所述座椅(3)。

4.根据权利要求2所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述座椅(3)底部设有支柱(8),所述支柱(8)通过螺栓(9)与所述车体(1)底部连接。

5.根据权利要求4所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述支柱(8)连接在所述无胶短切碳纤维层(6)内。

6.根据权利要求1所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述座椅(3)包括坐垫(31)、靠背(32)、底座(33)和底座支架(34),所述坐垫(31)设置在所述底座(33)上,所述底座(33)设置在所述底座支架(34)上。

7.根据权利要求6所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述坐垫(31)和靠背(32)采用橡胶或乳胶制成。

8.根据权利要求1所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述外壳(4)采用pa或pu材料制成。

9.根据权利要求2所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述无胶短切碳纤维层(6)中碳纤维的纤维长度在20mm-30mm之间。

10.根据权利要求1所述的基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,其特征在于:所述车门(2)与所述车体(1)转动连接。

技术总结

本实用新型涉及交通运输设备技术领域,具体的为一种基于个人捷运系统的悬挂式智能微型轨道列车,包括车体,所述车体两侧均设有车门,所述车体顶部设有用于悬挂在轨道上的悬挂机构,所述车体内设有座椅,所述车体由外向内包括层叠设置的外壳和若干碳纤维层,无需再在壳体内部设置立柱进行支撑连接,完全依靠碳纤维之间应力会快速传递与均匀分布的性能,使得应力在整个壳体内部均匀分布,无需再通过立柱减少空铁壳体的薄弱点,而且极大的降低了微轨车体的自重,具有优良的强度、抗拉伸、抗冲击性能,为乘客提供良好的视觉感受和乘坐体验。

技术研发人员:陈俊良;王冠军;王响

受保护的技术使用者:重庆和冠工程设计咨询有限公司

技术研发日:2020.12.29

技术公布日:2021.08.24

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。