1.本发明涉及分子遗传学领域,特别是涉及一种玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10及其连锁的分子标记和应用。

背景技术:

2.玉米作为重要的c4植物,其干重产量的90%来自于叶片的光合作用,对干物质积累有重要影响,因此提高作物产量的关键是提高叶片的光能利用率,玉米叶色发生变化大多情况下会影响玉米的产量。研究表明,光合色素作为吸收光能的重要色素在光合反应中必不可少,主要包括叶绿素、类胡萝卜素和藻胆素三种类型,其中叶绿素是最重要的色素,导致叶色变化的主要原因是植物体内叶绿素合成、降解或叶绿体发育的相关基因发生突变,影响了叶绿素的生物合成和降解过程,导致叶片中叶绿素的含量发生变化,最终导致了叶色的变化。玉米叶色突变体表型明显,易于观察,已广泛应用于生产实践和科学研究中。除作为性状标记应用于新品种培育外,叶色突变体对于研究植物叶绿体发育、光形态建成等方面具有重要的作用。

3.基于玉米数据库(maizegdb)的结果显示,迄今为止已有大约200余个玉米叶色突变体基因被定位和克隆,大部分主要通过参与叶绿素的生物合成以及影响叶绿体的发育两个途径来调控叶色变异。叶色突变基因往往直接或间接使得植物中的各种色素尤其是叶绿素的生物合成和降解途径受到影响,因此叶色突变又常常被称为叶绿素缺陷突变。利用玉米叶色突变体,部分叶绿素生物合成和参与叶绿体发育相关的基因也相继被克隆,包括ygl

‑

1(guan et al.2016)、yglm1(wang et al.2014)、ygl3(du et al.2018)、v

‑

1(miao et al.2016)、elm1与elm2(shi et al.2013;sawers et al.2004)、vyl

‑

chr.1与vyl

‑

chr.9(zhang et al.2006)、tdy1与dty2(braun et al.2006;baker and braun2008)、oy1(sawers et al.2006)和sn62(zhong et al.2015)等。玉米突变体vp5叶片在幼苗期出现白化表型是由于植物激素aba缺失而影响叶绿体蛋白表达导致的(hu et al.2006)。玉米hcf60

‑

ml突变体编码一个叶绿体核糖体蛋白基因,它的突变导致叶绿体核糖体的大小亚基含量显著降低,使植物苗期白化表型(schulters et al.2000)。玉米叶色突变体ys1出现黄条纹是由于铁离子吸收系统缺陷导致的(wiren et al.1994)。目前在玉米数据库中已报道的斑马叶基因有9个,分别是zb1、zb2、zb3、zb4、zb6、zb7、zb8、zn1和zn2。其中,zb7基因编码1

‑

羟基

‑2‑

甲基

‑2‑

(e)

‑

丁烯基

‑4‑

焦磷酸还原酶参与2

‑

甲基

‑

d

‑

赤藓糖醇

‑4‑

磷酸途径,该基因功能失活会导致玉米叶片出现斑马条纹(lu et al.2012);另一个玉米叶片出现斑马条纹的突变体camouflage 1(cf1),该基因编码胆色素原脱氨基酶参与叶绿素合成途径,该基因的突变会导致叶片颜色变化(huang et al.2009)。尽管已有众多叶色相关基因被克隆,但植物叶绿体的生物合成和发育是一个极其复杂的过程,受到核基因和自身质体基因组的共同调控,对玉米叶色调控基因的获得及对其调控机理的研究任重而道远。

4.由于玉米种质资源匮乏和自交系遗传基础狭窄,通过人工诱变方式获得突变体已

被视作高效获得功能基因的方式,叶色突变体作为一种遗传学研究的基本材料,是研究基因的生物学功能的理想材料。因此发掘新的玉米叶色突变体,克隆其调控基因对揭示叶绿素生物合成和叶绿体发育的分子机理以及玉米高光效育种实践具有重要的意义。

技术实现要素:

5.本发明的目的是提供一种玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10及其连锁的分子标记和应用,以解决上述现有技术存在的问题,采用本发明分子标记对带有zb10的材料进行鉴定,可以提高玉米苗期斑马叶色和粒色调控性状的鉴定效率,作为遗传标记应用于玉米分子育种等。

6.本发明人将外来种质资源选育的p群的玉米自交系种子lhc采用人工模拟空间环境诱变自交系种子,在其诱变后代中发现了一个叶色突变体,该突变体表现为苗期叶色为黄白相间横条纹,9叶期以后新叶叶色表现正常,籽粒颜色为白色。经进一步研究发现,该叶色及粒色突变体受单隐性基因控制,将该突变基因命名为zebra leaf 10(zb10)。本发明正是在此意外发现的基础上实现的。

7.为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

8.本发明提供一种玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10,其核苷酸序列如seq id no.2所示。

9.进一步地,所述玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10在编码区第一外显子上含有一个7bp的碱基插入,序列为aacgcgc。

10.本发明还提供一种上述的玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10在玉米制种中的应用,用于鉴别或筛选玉米斑马叶和白粒性状。

11.本发明还提供一种上述的玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10编码的蛋白质,所述蛋白质的氨基酸序列如seq id no.3所示。

12.本发明还提供一种与上述的玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10连锁的分子标记在鉴定或筛选玉米斑马叶和白粒性状中的应用。

13.用于扩增上述的分子标记的引物对,包括如seq id no.4所述的上游引物和如seq id no.5所示的下游引物。

14.本发明还提供一种鉴定或筛选斑马叶及白粒玉米的方法,包括以下步骤:

15.(1)提取待测玉米dna;

16.(2)采用上述的引物对扩增待测基因;

17.(3)对扩增产物进行测序,如若扩增产物在突变位点存在序列为aacgcgc的7bp碱基插入,则其为斑马叶及白粒玉米。

18.本发明还提供一种上述的玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10的分子标记,所述分子标记的扩增引物包括如seq id no.6所述的上游引物和如seq id no.7所示的下游引物。

19.利用上述的分子标记鉴定或筛选斑马叶及白粒玉米的方法,包括:以待测玉米材料基因组dna为目标,以上述的分子标记的扩增引物进行pcr扩增,得到扩增产物;对扩增产物进行凝胶电泳;若表现为单一条带且条带与野生型玉米条带一致,则该待测玉米材料为野生型植株,若表现为单一条带且条带与突变体玉米条带一致,则该待测玉米材料为纯合突变体植株,若表现为双条带,则该待测玉米材料为野生型和突变体的杂合植株。

20.本发明公开了以下技术效果:

21.本发明提供了一种玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10,该基因只影响玉米苗期叶色和籽粒粒色性状,对其他基因的基因功能没有影响,因而对其他农艺性状等没有影响,在不同的遗传背景下遗传稳定,在玉米制种中具有巨大利用价值。

22.本发明提供的分子标记与基因zb10连锁紧密,可用于鉴定或筛选植株中是否含有zb10基因,检测结果可靠、简单易行,采用该分子标记对玉米材料进行鉴定,可以提高玉米苗期叶色和粒色性状的鉴定效率,作为遗传标记应用于玉米分子育种,具有较高的应用价值。

附图说明

23.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

24.图1为突变体zb10与野生型表现;

25.图2为突变体zb10与野生型叶片光合色素含量;

26.图3为突变体zb10与野生型籽粒类胡萝卜素含量;

27.图4为突变体zb10与野生型叶绿体超微结构,其中,a、d.4叶期野生型叶片,b、e.4叶期突变体白色区域,c、f.4叶期突变体绿色区域;a、b、c:5000x,d、e、f:15000x;

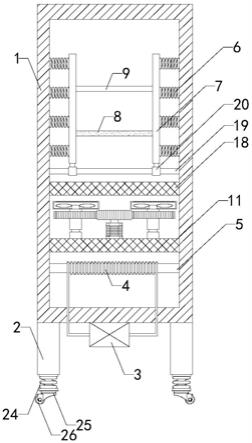

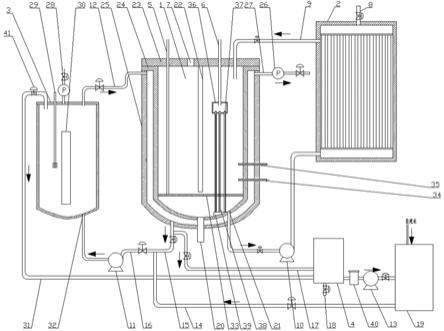

28.图5为玉米苗期斑马叶突变体zb10的图位克隆示意图;

29.图6为zb10基因的同源性分析;

30.图7为zb10基因的表达分析。

具体实施方式

31.现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述。

32.应理解本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明。另外,对于本发明中的数值范围,应理解为还具体公开了该范围的上限和下限之间的每个中间值。在任何陈述值或陈述范围内的中间值以及任何其他陈述值或在所述范围内的中间值之间的每个较小的范围也包括在本发明内。这些较小范围的上限和下限可独立地包括或排除在范围内。

33.除非另有说明,否则本文使用的所有技术和科学术语具有本发明所述领域的常规技术人员通常理解的相同含义。虽然本发明仅描述了优选的方法和材料,但是在本发明的实施或测试中也可以使用与本文所述相似或等同的任何方法和材料。本说明书中提到的所有文献通过引用并入,用以公开和描述与所述文献相关的方法和/或材料。在与任何并入的文献冲突时,以本说明书的内容为准。

34.在不背离本发明的范围或精神的情况下,可对本发明说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本发明的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见得的。本发明说明书和实施例仅是示例性的。

gctccggtgt ccgggttcct cgctctcccc gcccgccgcg gccgcgcaac gcgcctcggc tccgccgccg cgtggaggag gcttcgcgtg gaggcgatct ggaagcagca ggagaagcag cgggcagagg tgtccgtcga ggaacccgcc cccgtcaggg aggccgccgc gcccctggac ggagtcggag ctgacgaccc catggttcct tcctcggacg agagctgggt ggtcaggctc gagcagtcgg tcaacatttt cctcacggaa tcggtgatta tactactcaa taccgtgtac cgtgatcgga actacgccag gttttttgtg ctggagacga ttgccagggt gccgtatttc gcgttcatat cggtgcttca catgtatgaa acctttggct ggtggagacg agctgattat ctaaaagttc actttgcgca gagcttgaac gagtttcatc atctcttgat catggaagaa ttgggtggca acgctatatg gattgattgt ttccttgctc gatttatggc gtttttttac tacttcatga ctgttgcgat gtacatgttg agcccacgaa tggcatatca cttctctgaa tgtgtggaga gacatgcgta ctccacctat gataagttcc tcaagctcca tgaagaggaa ttgaaaacac taccagctcc agaggcagca ttgaactatt acctgaatga ggacctttac ttatttgatg agtttcagac aacaagaatt ccatgttcta ggaggcctaa aatagataac ttgtatgatg tattcgtcaa tatacgagat gacgaggcag agcactgcaa gacaatgaag gcatgtcaaa cacatggaag tcttcgttct cctcactcaa tgccgaactg cttagaagct gatacagaat gtgtaatacc tgaaaacgat tgtgaaggta ttgtggactg tgtcaaaaag tcccttacaa agtaa;

69.seq id no.2:

70.atggcggtgg cttcgacctc gccgctatcc gccaagcccg ccacggcccc ctcgccgccc gctccggtgt ccgggttcct cgctctcccc gcccgccgcg gccgcgcaac gcgcaacgcg cctcggctcc gccgccgcgt ggaggaggct tcgcgtggag gcgatctgga agcagcagga gaagcagcgg gcagaggtgt ccgtcgagga acccgccccc gtcagggagg ccgccgcgcc cctggacgga gtcggagctg acgaccccat ggttccttcc tcggacgaga gctgggtggt caggctcgag cagtcggtca acattttcct cacggaatcg gtgattatac tactcaatac cgtgtaccgt gatcggaact acgccaggtt ttttgtgctg gagacgattg ccagggtgcc gtatttcgcg ttcatatcgg tgcttcacat gtatgaaacc tttggctggt ggagacgagc tgattatcta aaagttcact ttgcgcagag cttgaacgag tttcatcatc tcttgatcat ggaagaattg ggtggcaacg ctatatggat tgattgtttc cttgctcgat ttatggcgtt tttttactac ttcatgactg ttgcgatgta catgttgagc ccacgaatgg catatcactt ctctgaatgt gtggagagac atgcgtactc cacctatgat aagttcctca agctccatga agaggaattg aaaacactac cagctccaga ggcagcattg aactattacc tgaatgagga cctttacttatttgatgagt ttcagacaac aagaattcca tgttctagga ggcctaaaat agataacttg tatgatgtat tcgtcaatat acgagatgac gaggcagagc actgcaagac aatgaaggca tgtcaaacac atggaagtct tcgttctcct cactcaatgc cgaactgctt agaagctgat acagaatgtg taatacctga aaacgattgt gaaggtattg tggactgtgt caaaaagtcc cttacaaagt aa;

71.seq id no.3:

72.mavastspls akpatapspp apvsgflalp arrgratrlg saaawrrlrv eaiwkqqekq raevsveepa pvreaaapld gvgaddpmvp ssdeswvvrl eqsvniflte sviillntvy rdrnyarffv letiarvpyf afisvlhmye tfgwwrrady lkvhfaqsln efhhllimee lggnaiwidc flarfmaffy yfmtvamyml sprmayhfse cverhaysty dkflklheee lktlpapeaa lnyylnedly lfdefqttri pcsrrpkidn lydvfvnird deaehcktmk acqthgslrs phsmpnclea dtecvipend cegivdcvkk sltk。

73.对候选基因zm00001d001909进行功能注释,并根据该突变体的突变表型,以及同

源基因的文献报道,推测基因登录号zm00001d001909为苗期斑马叶及粒色突变体的关键候选基因(见图5)。

74.实施例4玉米苗期斑马叶及白粒基因zb10关键候选基因indel分子标记验证

75.在该候选基因的突变位点两端设计indel引物,命名为:ptindel3,对zb10与b73的f2群体单株进行连锁分析,发现叶片及粒色正常且无分离的单株表现为单一的条带且与野生型带型一致,即为具有zb10/zb10基因型的材料;叶片正常且表现出分离的单株表现为双带,与zb10与b73杂交f1带型一致,即为具有zb10/zb10杂合基因型的材料;叶片斑马条纹及粒色且无分离的单株表现为单一的条带且与突变体zb10带型一致,即为具有zb10/zb10基因型的材料。所有斑马叶表型单株均与该标记共分离(图5)。引物序列如下:

76.上游引物ptindel3

‑

f(seq id no.6):tccaacacgcaccagcatc;

77.下游引物ptindel3

‑

r(seq id no.7):cgggagaacagcacagggac。

78.实施例5导致玉米苗期斑马叶突变表型的zb10的分子进化及表达特征分析

79.1、zb10基因的同源性分析

80.在gramene(http://www.gramene.org)和ncbi(https://www.ncbi.nlm.nih.gov)网站中查找候选基因在不同物种中的同源序列,将zb10在水稻、番茄、拟南芥、大豆等12个物种中的同源基因制成进化树(mage

‑

x)(图6)。结果显示玉米zb10与水稻中的osptox基因同源性最高。

81.2、zb10基因的表达分析

82.利用trizol(购自北京雪杰特公司)法,提取玉米野生型lhc的根、茎、叶、苞叶、雌雄穗、花丝、胚和胚乳的总rna,并使用vazyme公司的hiscript ii 1st strand cdna synthesis kit试剂盒反转录为cdna,利用荧光定量pcr仪(bio

‑

rad)进行荧光定量pcr检测,qpcr反应使用abclonal公司的genious 2x sybr green fast qpcr mix试剂盒,所有试剂盒涉及的方法均根据相关说明书操作。结果显示,zb10在所有的组织都有表达,在叶片、茎、雄穗、花丝、苞叶等绿色组织中表达量相对较高,尤其是在叶片中表达量较高,这与该基因在在光合作用中起重要作用是一致(图7)。

83.以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。