1.本公开涉及电化学单元和氢生成方法。

背景技术:

2.作为利用电解来制造氢的方法之一,已知使用固体氧化物型电化学单元(soec:solid oxide electrolysis cell)的高温水蒸气电解。高温水蒸气电解通过使用热能作为电解反应所需的能量,能够实现高的转换效率。作为固体氧化物型电化学单元的电解质,使用氧化钇稳定化氧化锆等氧化物离子传导体。

3.在高温水蒸气电解中,向氢极供给水蒸气,水蒸气被分解为氢和氧化物离子。氧化物离子在电解质层中传导而到达氧极,并在氧极变成氧。包含所生成的氢和剩余的水蒸气的混合气体从氢极排出。

4.考虑到氢的用途,期望提高所生成的氢的纯度。专利文献1中记载了一种电力储存系统,其构成为:使氢和水蒸气的混合气体通过冷凝器而除去水,然后将氢压缩并储存在氢储存罐中。

5.在先技术文献

6.专利文献1:日本特开2010

‑

176939号公报

技术实现要素:

7.发明要解决的课题

8.专利文献1记载的系统中,电化学单元与冷凝器完全分离,并通过配管连接。这样的结构使得系统难以小型化。

9.本公开提供一种容易使系统小型化的技术。

10.用于解决课题的手段

11.本公开提供一种电化学单元,其具备第一单元和第二单元,

12.所述第一单元具有包含氧化物离子传导体的第一电解质层,

13.所述第二单元具有包含质子传导体的第二电解质层,并与所述第一单元相对配置。

14.发明的效果

15.根据本公开的电化学单元,使用该电化学单元的系统容易小型化。

附图说明

16.图1a是本公开的第1实施方式涉及的电化学单元的立体图。

17.图1b是本公开的第1实施方式涉及的电化学单元的截面图。

18.图2是本公开的第2实施方式涉及的电化学单元的截面图。

19.图3是本公开的第3实施方式涉及的电化学单元的截面图。

20.图4a是本公开的第4实施方式涉及的电化学单元的立体图。

21.图4b是本公开的第4实施方式涉及的电化学单元的截面图。

22.图5是本公开的第5实施方式涉及的电化学单元的截面图。

23.图6是本公开的第6实施方式涉及的电化学单元的截面图。

24.图7是本公开的第7实施方式涉及的电化学单元的截面图。

具体实施方式

25.(成为本公开的基础的见解)

26.本发明人对用于从混合气体中分离氢的技术进行了深入研究。其结果,本发明人发现通过使用质子传导体,可得到高浓度的氢。并且发现通过将使用质子传导体的氢分离与soec组合,能够在不依赖冷凝器的情况下,生成高浓度的氢。

27.(本公开涉及的一个技术方案的概要)

28.本公开的第1技术方案涉及的电化学单元,具有第一单元和第二单元,

29.所述第一单元具有包含氧化物离子传导体的第一电解质层,

30.所述第二单元具有包含质子传导体的第二电解质层,并与所述第一单元相对配置。

31.根据第1技术方案的电化学单元,使用该电化学单元的系统容易小型化。

32.本公开的第2技术方案中,例如在第1技术方案涉及的电化学单元的基础上,可以还具备设置于所述第一单元与所述第二单元之间的气体路径,所述第一单元与所述第二单元可以隔着所述气体路径彼此相对。根据这样的结构,在第一单元生成的氢容易被引导至第二单元。

33.本公开的第3技术方案中,例如在第2技术方案涉及的电化学单元的基础上,所述气体路径的下游端可以被封闭。根据这样的结构,能够最大限度地提高水蒸气的利用效率。

34.本公开的第4技术方案中,例如在第2或第3技术方案涉及的电化学单元的基础上,可以还具备配置于所述第一单元与所述第二单元之间的多孔质层,所述气体路径的至少一部分可以由所述多孔质层构成。根据这样的结构,能够将第一单元与第二单元连接,并且使反应所需的水蒸气和氢在第一单元与第二单元之间的气体路径流通。

35.本公开的第5技术方案中,例如在第2或第3技术方案涉及的电化学单元的基础上,可以还具备配置于所述气体路径、并与所述第一单元和所述第二单元相接的支柱。根据这样的结构,能够将第一单元与第二单元连接,并且使反应所需的水蒸气和氢在第一单元与第二单元之间的气体路径流通。

36.本公开的第6技术方案中,例如在第2~第6技术方案中任一方案涉及的电化学单元的基础上,所述气体路径的上游部分的流路截面积可以大于所述气体路径的下游部分的流路截面积。根据这样的结构,能够促进反应所使用的水蒸气从上游侧向下游侧沿着一个方向流动。

37.本公开的第7技术方案中,例如在第1~第6技术方案中任一方案涉及的电化学单元的基础上,所述第一单元可以还具有第一电极和第二电极,在所述第一单元中,所述第一电解质层可以配置于所述第一电极与所述第二电极之间,所述第二单元可以还具有第三电极和第四电极,在所述第二单元中,所述第二电解质层可以配置于所述第三电极与所述第四电极之间,所述第一电极与所述第三电极可以相对。根据这样的结构,气体路径中存在的

水蒸气在第一电极被迅速处理,并且气体路径中存在的氢在第三电极被迅速处理。

38.本公开的第8技术方案中,例如在第7技术方案涉及的电化学单元的基础上,可以在所述第一电极中生成氢,可以在所述第二电极中生成氧,可以在所述第三电极中氢转换为质子,可以在所述第四电极中生成氢。根据这样的结构,能够得到高浓度的氢。

39.本公开的第9技术方案中,例如在第1~第8技术方案中任一方案涉及的电化学单元的基础上,可以还具备向所述第一单元和所述第二单元供给电力的电源。根据这样的结构,能够向第一单元和第二单元切实地供给所需的电能,由此能够有效地生成高浓度的氢。

40.本公开的第10技术方案中,例如在第1~第8技术方案中任一方案涉及的电化学单元的基础上,可以还具备向所述第一单元供给电力的第一电源和向所述第二单元供给电力的第二电源。根据这样的结构,能够向第一单元和第二单元分别供给适合以高输出运行的大小的电力。

41.本公开的第11技术方案中,例如在第1~第10技术方案中任一方案涉及的电化学单元的基础上,所述质子传导体可以包含选自bazr1‑

x1

m1

x1

o3‑

δδ

、bace1‑

x2

m2

x2

o3‑

δ

和bazr1‑

x3

‑

y3

ce

x3

m3

y3

o3‑

δ

中的至少一者。m1、m2和m3可以分别包含选自pr、nd、pm、sm、eu、gd、tb、dy、ho、er、tm、yb、y、sc、in和lu中的至少一者,x1的值满足0<x1<1,x2的值满足0<x2<1,x3的值满足0<x3<1,y3的值满足0<y3<1,δ的值满足0<δ<0.5。这些质子传导体在电化学单元的工作温度下具有高的质子传导性。

42.本公开的第12技术方案中,例如在第11技术方案涉及的电化学装置的基础上,所述质子传导体可以由bazr1‑

x1

m1

x1

o3‑

δ

构成。bazr1‑

x1

yb

x1

o3‑

δ

具有高的质子传导性。

43.本公开的第13技术方案中,例如在第7技术方案涉及的电化学单元的基础上,可以在所述第四电极中氢转换为质子,可以在所述第三电极中生成氢,所述第一单元可以利用被供给到所述第一电极的所述氢和被供给到所述第二电极的氧生成电力。根据这样的结构,能够向外部供给电能。

44.本公开的第14技术方案涉及的氢生成方法,包括:

45.将包含氧化物离子传导体作为电解质的第一单元与包含质子传导体作为电解质的第二单元彼此相对配置;

46.利用所述第一单元,将水蒸气分解而生成氢和氧;以及

47.利用所述第二单元,从在所述第一单元中生成的所述氢和在所述第一单元中未分解的所述水蒸气的混合气体中分离所述氢。

48.根据第14技术方案,能够有效地生成高浓度的氢。

49.以下,参照附图对本公开的实施方式进行说明。本公开不限定于以下的实施方式。

50.(第1实施方式)

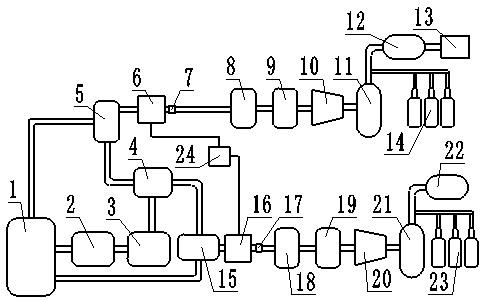

51.图1a从斜向表示本公开的第1实施方式涉及的电化学单元100的结构。图1b示出了图1a所示的电化学单元100的截面。电化学单元100具备第一单元1和第二单元2。第二单元2以与第一单元1相对的方式配置。

52.第一单元1由第一电解质层11、第一电极12和第二电极13构成。第一电解质层11配置于第一电极12与第二电极13之间。第一电解质层11包含氧化物离子传导体作为电解质。

53.第二单元2由第二电解质层21、第三电极22和第四电极23构成。第二电解质层21配置于第三电极22与第四电极23之间。第二电解质层21包含质子传导体作为电解质。

54.本实施方式中,第一单元1和第二单元2都是板状,空出预定间隔相互平行地排列。

55.在电化学单元100中,第一单元1的作用与第二单元2的作用不同。第一单元1将水蒸气分解而生成氢和氧。该过程是使用了soec的高温水蒸气电解。第二单元2通过质子传导体的作用,从在第一单元1生成的氢与在第一单元1未分解的水蒸气的混合气体中选择性地分离出氢。由此,能够得到高浓度的氢。由于第一单元1与第二单元2彼此相对,因此在第一单元1生成的氢容易到达第二单元2,并且通过第二单元2而立即被处理。

56.根据本实施方式的电化学单元100,能够在不使用用于从混合气体中除去水蒸气的冷凝器的情况下,生成高浓度的氢。也就是说,电化学单元100容易实现氢生成系统的小型化。当然,也可以将电化学单元100与冷凝器组合使用。该情况下,能够期待由冷凝器的尺寸减小带来的系统的小型化。

57.本说明书中“氢”和“氧”,只要不作特别说明,分别是指“氢气”和“氧气”。

58.在第一单元1中,作为第一电解质层11所使用的氧化物离子传导体,可举出稳定化氧化锆、镓酸镧系氧化物、铈系氧化物等。第一电解质层11典型地由氧化钇稳定化氧化锆(ysz)构成。

59.第一电极12包含用于使水蒸气的电化学氧化反应进行的催化剂。作为催化剂,可以使用ni等金属。第一电极12可以由金属陶瓷构成。金属陶瓷是指金属与陶瓷材料的混合物。作为金属陶瓷,可举出ni

‑

ysz、ni与铈系氧化物的混合物等。如果第一电极12由金属陶瓷构成,则可以期待增加用于使水蒸气氧化的反应活性点的效果。为了促进水蒸气的扩散,第一电极12可以是多孔体。

60.第二电极13包含用于使氧化物离子的电化学氧化反应进行的催化剂。作为催化剂,可举出包含选自mn、fe、co和ni中的至少一者的氧化物。作为催化剂的具体例,可举出镧锶钴铁复合氧化物(lscf)、镧锶钴复合氧化物(lsc)、镧锶铁复合氧化物(lsf)、镧锶锰复合氧化物(lsm)、钡锶钴铁复合氧化物(bscf)、钐锶钴复合氧化物(ssc)、镧镍铁复合氧化物、镧镍复合氧化物、钡钆镧钴复合氧化物等。催化剂可以是包含选自mn、fe、co和ni中的至少一者的氧化物与其他氧化物或金属的复合体。为了促进所生成的氧的扩散,第二电极13可以是多孔体。

61.在第二单元2中,作为第二电解质层21所使用的质子传导体,可举出质子传导性氧化物。具体而言,第二电解质层21可以包含选自bazr1‑

x1

m1

x1

o3‑

δ

、bace1‑

x2

m2

x2

o3‑

δ

和bazr1‑

x3

‑

y3

ce

x3

m3

y3

o3‑

δ

中的至少一者作为质子传导体。m1、m2和m3可以分别包含选自pr、nd、pm、sm、eu、gd、tb、dy、ho、er、tm、yb、y、sc、in和lu中的至少一者。x1满足0<x1<1。x2满足0<x2<1。x3满足0<x3<1。y3满足0<y3<1。δ的值满足0<δ<0.5。这些质子传导体具有高的质子传导性。通过使用具有高的质子传导性的固体电解质,能够提高第二单元2的电化学性能。质子传导体可以由bazr1‑

x1

yb

x1

o3‑

δ

构成。bazr1‑

x1

yb

x1

o3‑

δ

具有高的质子传导性。变量δ是用于在组成上表示氧化物的晶格中的氧的欠缺量的值。δ的值是根据x1的值、x2的值、x3的值、y3的值、温度、氧分压、水蒸气分压等而变化的值。第二电解质层21可以是致密体。

62.第三电极22包含用于将氢电化学氧化的催化剂。作为催化剂,可以使用ni等金属。第三电极22可以由金属陶瓷构成。作为金属陶瓷,可举出ni与质子传导性氧化物的混合物,例如ni与bazr1‑

x1

yb

x1

o3‑

δ

的混合物等。如果第三电极22由金属陶瓷构成,则可以期待增加用于使氢氧化的反应活性点的效果。为了促进氢和水蒸气的扩散,第三电极22可以是多孔体。

63.第四电极23包含用于将质子电化学还原的催化剂。作为催化剂,可以使用ni等金属。第四电极23可以由金属陶瓷构成。作为金属陶瓷,可举出ni与质子传导性氧化物的混合物,例如ni与bazr1‑

x1

yb

x1

o3‑

δ

的混合物等。如果第四电极23由金属陶瓷构成,则可以期待增加用于将质子还原的反应活性点的效果。为了促进氢的扩散,第四电极23可以是多孔体。

[0064]“多孔体”、“多孔质”是指例如具有20%以上的孔隙率的材料。孔隙率可以通过阿基米德法或压汞法来测定。

[0065]

电化学单元100还具备气体路径3。气体路径3设置于第一单元1与第二单元2之间。第一单元1和第二单元2隔着气体路径3彼此相对。根据这样的结构,在第一单元1生成的氢容易被引导至第二单元2。第一单元1中的水蒸气电解和第二单元2中的氢分离顺利地进行。

[0066]

第一单元1和第二单元2面向气体路径3。详细而言,第一单元1的第一电极12和第二单元2的第三电极22面向气体路径3。第一电极12与第三电极22彼此相对。换句话说,气体路径3的内壁面的至少一部分由第一电极12和第三电极22构成。根据这样的结构,气体路径3中存在的水蒸气在第一电极12被迅速处理,并且气体路径3中存在的氢在第三电极2被迅速处理。

[0067]

气体路径3可以是第一单元1与第二单元2之间的空间。例如,第一单元1和第二单元2具有圆筒的形状并且呈同心状配置时,第一单元1与第二单元2之间的空间构成气体路径3。或者,也可以由第一单元1和第二单元2以外的其他部件构成气体路径3。作为其他部件可举出金属管。可以将第一单元1和第二单元2以面向金属管的内部的方式安装于金属管。

[0068]

气体路径3具有入口31和出口32。作为水蒸气电解的原料的水蒸气通过入口31向电化学单元100供给。未反应的氢和未反应的水蒸气通过出口32从电化学单元100排出。

[0069]

再者,为了确保气体流路3,即、为了具有第一单元1与第二单元2隔离的结构,电化学单元100可以具有紧固结构。紧固结构例如分别设置在第一单元1和第二单元2的4个角。并且,紧固结构以第一单元1的第一电极12与第二单元2的第三电极22隔离的方式保持第一单元1和第二单元2。

[0070]

电化学单元100还具备氧路径5和氢路径6。氧路径5是在第一单元1生成的氧流动的路径,与第一单元1连接。详细而言,氧路径5与第一单元1的第二电极13连接。氧路径5的终端与氧贮藏设备等连接。氢路径6是在第二单元2分离出的氢流动的路径,与第二单元2连接。详细而言,氢路径6与第二单元2的第四电极23连接。氢路径6的终端与氢贮藏设备等连接。氧路径5和氢路径6可以由金属配管等具有耐热性的配管构成。

[0071]

电化学装置100还具备电源4。电源4向第一单元1和第二单元2供给电力。本实施方式中,第一单元1和第二单元2共用电源4。电源4与第一单元1的第二电极13和第二单元2的第四电极23连接。第一单元1的第一电极12与第二单元2的第三电极22电连接。也就是说,第一单元1与第二单元2串联。通过电源4,能够切实地向第一单元1和第二单元2供给所需的电能,由此能够有效地生成高浓度的氢。第一单元1和第二单元2共用电源4有助于降低成本。

[0072]

接着,对电化学单元100的工作进行详细说明。在电化学单元100中,将水蒸气电解而生成氢和氧的工序、与从氢和水蒸气的混合气体中分离氢的工序并行进行。生成氢和氧的工序,使用包含氧化物离子传导体作为电解质的第一单元1进行。从混合气体中分离氢的工序,使用包含质子传导体作为电解质的第二单元2进行。混合气体含有在第一单元1生成的氢和在第一单元1未分解的水蒸气。通过实施这些工序,能够有效地生成高浓度的氢。

[0073]

首先,打开电源4,向气体路径3供给水蒸气。当水蒸气到达第一单元1的表面时,在第一电极12,水蒸气被还原而生成氢和氧化物离子。详细而言,在第一电解质层11与第一电极12的界面附近,水蒸气被还原而生成氢和氧化物离子。氧化物离子在第一电解质层11中传导而到达第二电极13。在第二电极13,发生氧化物离子的氧化反应而生成氧。详细而言,在第一电解质层11与第二电极13的界面附近,氧化物离子被氧化而转换为氧。氧从第二电极13排出,通过氧路径5被引导至电化学单元100的外部。

[0074]

在第一单元1的表面生成的氢,在气体路径3中扩散而到达第二单元2的表面。当氢到达第二单元2的表面时,在第三电极22,氢被氧化而转换成质子。详细而言,在第二电解质层21与第三电极22的界面附近,氢被氧化而转换为质子。质子在第二电解质层21中传导而到达第四电极23。在第四电极23,发生质子的还原反应,生成氢。详细而言,在第二电解质层21与第四电极23的界面附近,质子被还原而转换为氢。氢通过氢路径6被引导至电化学单元100的外部。基于上述反应,仅将由第二电解质层21与第四电极23的界面附近的反应产生的氢供给到电化学单元100的外部。因此,能够得到高浓度的氢。

[0075]

包含未反应的氢和未反应的水蒸气的混合气体,通过气体路径3向电化学单元100的外部排出。

[0076]

各电极的反应如下所述。

[0077]

第一电极12:2h2o 4e

‑

→

2h2 2o2‑

[0078]

第二电极13:2o2‑

→

o2 4e

‑

[0079]

第三电极22:h2→

2h

2e

‑

[0080]

第四电极23:2h

2e

‑

→

h2[0081]

在电化学单元100的工作时,第一单元1和第二单元2的周围的温度(即、工作温度)例如保持在500℃以上且1000℃以下。工作温度基于第一电解质层11中所含的氧化物离子传导体的氧化物离子传导率来确定。例如,在第一电解质层11中使用氧化钇稳定化氧化锆时,工作温度可以设定为700℃以上。第二电解质层21显示出足够的质子传导率的温度,低于适合第一电解质层12的温度,约为600℃。第一单元1和第二单元2可以被收纳在具有绝热性的壳体中。

[0082]

以下,对其他几个实施方式进行说明。对于第1实施方式与其他实施方式中共通的要素标注相同的参照标记,有时会省略它们的说明。与各实施方式相关的说明,只要在技术上不矛盾,就可以相互应用。在技术上不矛盾的情况下,各实施方式可以相互组合。

[0083]

(第2实施方式)

[0084]

图2示出了本公开的第2实施方式涉及的电化学单元102的截面。电化学单元102具备第一电源41和第二电源42来代替电源4。第一电源41向第一单元1供给电力。第一电源41与第一单元1的第一电极12和第二电极13分别连接。第二电源42向第二单元2供给电力。第二电源42与第二单元2的第三电极22和第四电极23分别连接。

[0085]

根据之前说明的电源4,由于第一单元1和第二单元2串联,因此在第一单元1和第二单元2分别流动等值的电流。但是,适合于第一单元1中的水蒸气电解反应的电流值,有可能与适合于第二单元2中的电化学氢分离的电流值不同。根据本实施方式,能够分别控制第一电源41和第二电源42。该情况下,能够向第一单元1和第二单元2分别供给适当大小的电力,因此电化学单元102具有优异的控制性。

[0086]

本实施方式中,第一单元1与第二单元2电绝缘。为了使第一单元1与第二单元2切实地绝缘,电化学单元102可以还具备配置于第一单元1与第二单元2之间的绝缘体层7。绝缘体层7例如可以以沿着气体的流动方向将气体路径3截断的方式配置于气体流路3。作为绝缘体层7的材料,可举出氧化铝、稳定化氧化锆、锆酸钡系氧化物等氧化物。玻璃系的密封材料也可以作为绝缘体层7的材料使用。

[0087]

(第3实施方式)

[0088]

图3示出了本公开的第3实施方式涉及的电化学单元104的截面。电化学单元104还具备配置于第一单元1与第二单元2之间的多孔质层33。气体路径3的至少一部分由多孔质层33构成。多孔质层33将第一单元1与第二单元2连接。通过多孔质层33使第一单元1与第二单元2相互固定。

[0089]

根据多孔质层33,能够将第一单元1与第二单元2连接,并且使反应所需的水蒸气和氢在第一单元1与第二单元2之间的气体路径3中流通。能够提供允许从外部供给的水蒸气以及在第一电极12中生成的氢的流通、并且整体高效地有助于反应的电化学单元104。

[0090]

作为构成多孔质层33的多孔质材料,可举出多孔质陶瓷、金属多孔质体、金属丝网等。多孔质层33的孔隙率例如为20%以上。再者,在多孔质层33由金属制成的情况下,可以实施绝缘措施,使第一电极12与第三电极22不会经由多孔质层33短路。

[0091]

(第4实施方式)

[0092]

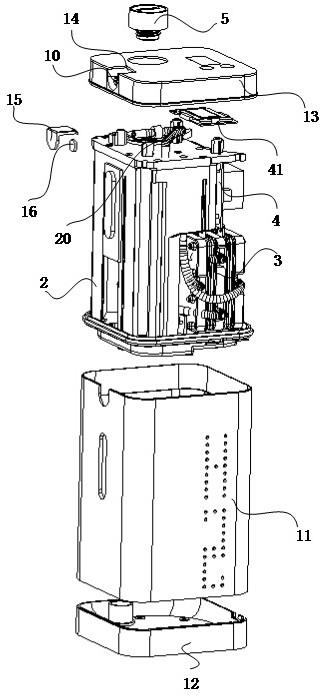

图4a从斜向表示本公开的第4实施方式涉及的电化学单元106的结构。图4b示出了图4a所示的电化学单元106的截面。电化学单元106还具备配置于气体路径3的至少一个支柱34。本实施方式中,设置有多个支柱34。通过支柱34使第一单元1与第二单元2连接。通过支柱34使第一单元1与第二单元2相互固定。

[0093]

根据支柱34,能够将第一单元1与第二单元2连接,并且使反应所需的水蒸气和氢在第一单元1与第二单元2之间的气体路径3中流通。能够提供允许从外部供给的水蒸气以及在第一电极12中生成的氢的流通、并且整体高效地有助于反应的电化学单元106。

[0094]

本实施方式中,支柱34规则地排列。在水蒸气的流动方向上,支柱34等间隔地配置。但只要第一单元1和第二单元2相互稳定地固定,就不特别限定支柱34的配置。作为决定支柱34的配置的要素,可举出支柱34的数量和支柱34的位置。例如,在第一单元1和第二单元2都具有长方体的形状时,可以在四角分别设置支柱34。

[0095]

作为支柱34的材料,可举出金属、陶瓷、金属陶瓷等。具体而言,可举出ni、含ni的金属陶瓷等。作为含ni的金属陶瓷,可举出ni

‑

ysz、ni

‑

bazr1‑

x1

yb

x1

o3‑

δ

等。再者,在支柱34由金属制成的情况下,可以实施绝缘措施,使第一电极12与第三电极22不会经由支柱34短路。

[0096]

(第5实施方式)

[0097]

图5示出了本公开的第5实施方式涉及的电化学单元108的截面。在电化学单元108中,气体路径3的下游端被封闭。换句话说,气体路径3的出口32被封闭。在气体路径3被封闭的情况下,所供给的水蒸气全部用于水蒸气电解反应。也就是说,能够最大限度地提高水蒸气的利用效率。

[0098]

作为用于封闭气体路径3的部件,电化学单元108还具备密封构件8。在水蒸气的流动方向上,密封构件8设置在气体路径3的下游侧。密封构件8也承担着将第一单元1与第二单元2连接的作用。本实施方式中,在第一单元1和第二单元2的端面且是水蒸气的流动方向

的下游侧的端面,安装有密封构件8。由此,防止水蒸气向第一单元1与第二单元2之间的空间(例如气体路径3)的外部流出。

[0099]

作为密封构件8的材料,可举出高温固利特(thermiculite)、结晶性玻璃等密封材料。

[0100]

本实施方式中,密封构件8为板状,从第一电解质层11的侧面延伸到第二电解质层21的侧面,将第一单元1和第二单元2相互连接。但对用于封闭气体路径3的下游端的构造没有特别限定。例如,密封构件8可以仅存在于从第一电极12的侧面到第三电极22的侧面的范围。第一电极12与第三电极22可以通过密封构件8而连接。

[0101]

另外,密封构件8可以构成为能够将气体路径3的下游端、即气体路径3的出口32开闭。例如,可以在密封构件8设置电磁开闭阀等气体排出机构。在气体路径3的出口32封闭的情况下,无助于水蒸气电解反应的杂质有可能蓄积于气体路径3。如果控制气体排出机构,打开气体路径3的出口32,定期地或在任意的时机除去杂质,则能够继续进行有效的水蒸气电解反应,并且能够继续进行有效的氢分离。

[0102]

(第6实施方式)

[0103]

图6示出了本公开的第6实施方式涉及的电化学单元110的截面。电化学单元110中,气体路径3的上游部分的流路截面积比气体路径3的下游部分的流路截面积大。换句话说,气体路径3的入口31的开口面积比气体路径3的出口32的开口面积大。在水蒸气的流动方向上,气体路径3的流路截面积连续地减少。换句话说,在水蒸气的流动方向上,第一电极12与第三电极22的距离连续地减少。根据这样的结构,能够促进反应中所使用的水蒸气从上游侧向下游侧单方向流动。由此,能够有效地进行水蒸气电解反应。

[0104]

本实施方式中,通过从气体路径3的上游侧向下游侧,使第一电极12的厚度和第三电极22的厚度中的至少一者连续地增加,从而实现上述结构。再者,即使气体路径3的流路截面积阶段性地减少,根据气体路径3的形状也能得到相同的效果。

[0105]“气体路径3的入口31的开口面积”是指第一单元1和第二单元2的上游端的位置的气体路径3的流路截面积。“气体路径3的出口32的开口面积”是指第一单元1和第二单元2的下游端的位置的气体路径3的流路截面积。“上游端的位置”是指相对于水蒸气的流动方向的上游端的位置。“下游端的位置”是指相对于水蒸气的流动方向的下游端的位置。再者,图6中,第一电极12和第三电极22的厚度发生变化。但是,它们的厚度也可以不发生变化。换句话说,第一电极12和第三电极22的厚度可以是均匀的。例如,可以将第一单元1和第二单元2设置成不平行而是倾斜的。通过采用这样的结构,在电化学单元110中,气体路径3的入口31的开口面积比气体路径3的出口32的开口面积大。

[0106]

(第7实施方式)

[0107]

图7示出了本公开的第7实施方式涉及的电化学单元100a的截面。除了电源4被替换为外部载荷4a以外,电化学单元100a具有与参照图1说明的电化学单元100的结构相同的结构。第一单元1和第二单元2的结构如第1实施方式中说明的那样。

[0108]

在电化学单元100a的各电极进行的反应,是与在第1实施方式的电化学单元100的各电极进行的反应相反的反应。在本实施方式中,利用从外部供给的氧和通过了第二单元2的氢,在第一单元1进行发电反应。根据本实施方式,能够向外部供给电能。关于这一点,本实施方式与第1实施方式不同。

[0109]

对电化学单元100a的运行进行详细说明。

[0110]

第一单元1和第二单元2的工作温度例如为500℃以上且1000℃以下。这在本实施方式和第1实施方式中是共通的。

[0111]

首先,向第二单元2的第四电极23供给氢。在第四电极23中,发生氢的氧化反应,生成质子。详细而言,在第二电解质层21与第四电极23的界面附近,氢被氧化而转化为质子。质子在第二电解质层21中传导并到达第三电极22。在第三电极22中,发生质子的还原反应,生成氢。详细而言,在第二电解质层21与第三电极22的界面附近,质子被还原而转换为氢。在第二单元2的表面生成的氢,在气体路径3中扩散并到达第一单元1的表面。

[0112]

第一单元1利用供给到第一电极12的氢和供给到第二电极13的氧来生成电力。具体而言,将含氧气体供给到第一单元1的第二电极13。含氧气体的典型例子是空气。在第二电极13中,发生氧的还原反应,生成氧化物离子。氧化物离子在第一电解质层11中传导并到达第一电极12。在第一电极12中,进行由氧化物离子和氢生成水蒸气和电子的电化学反应。水蒸气和未反应的氢通过气体路径3被引导至电化学单元100a的外部。也可以通过燃烧器或催化燃烧使氢燃烧。

[0113]

各电极的反应如下所述。

[0114]

第一电极12:2h2 2o2‑

→

2h2o 4e

‑

[0115]

第二电极13:o2 4e

‑

→

2o2‑

[0116]

第三电极22:2h

2e

‑

→

h2[0117]

第四电极23:h2→

2h

2e

‑

[0118]

根据本实施方式,即使在应该供给到第二单元2的第四电极23的气体中不仅含有氢,还含有水蒸气、二氧化碳等杂质,也能够在第二单元2生成纯氢并供给到第一单元1。其结果,在第一单元1中,可以得到提高发电性能、抑制碳析出这样的效果。应该供给到第二单元2的气体,例如可以是通过将甲烷等原料气体改性而得到的含氢气体,也可以是通过水蒸气电解而得到的含氢气体。

[0119]

在第一单元1进行的反应,是由氢和氧生成水蒸气和电能的电化学反应(即、燃料电池中的反应)。电能可以向与第一单元1连接的外部载荷4a供给。电能的一部分用于第二单元2中的质子传导的能量。电化学单元100a作为燃料电池发挥作用,生成电能。

[0120]

根据本实施方式,即使在应该导入第三路径5的气体中不仅含有氢,还含有水蒸气、二氧化碳等杂质,也能够通过第二单元2生成纯氢并供给到第一单元1。其结果,在第一单元1中,可以得到提高发电性能、抑制碳析出这样的效果。

[0121]

产业可利用性

[0122]

本公开涉及的电化学单元适用于氢生成系统或燃料电池系统。本公开涉及的电化学单元也可以利用于水纯化装置、氢压缩装置等电化学氢泵。

[0123]

附图标记说明

[0124]1ꢀꢀ

第一单元

[0125]2ꢀꢀ

第二单元

[0126]3ꢀꢀ

气体路径

[0127]4ꢀꢀ

电源

[0128]5ꢀꢀ

氧路径

[0129]6ꢀꢀ

氢路径

[0130]7ꢀꢀ

绝缘体层

[0131]8ꢀꢀ

密封构件

[0132]

11 第一电解质层

[0133]

12 第一电极

[0134]

13 第二电极

[0135]

21 第二电解质层

[0136]

22 第三电极

[0137]

23 第四电极

[0138]

31 入口

[0139]

32 出口

[0140]

33 多孔质层

[0141]

34 支柱

[0142]

41 第一电源

[0143]

42 第二电源

[0144]

100、102、104、106、108、110、100a 电化学单元。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。