1.本发明涉及一种包括用于将空气排放到车辆的客舱中的通风组件的车辆。

背景技术:

2.车辆,例如乘用车,通常包括用于向车辆的客舱供应加热的或冷却的空气以提高乘员舒适度的通风系统。通常,这种通风系统包括位于仪表板后面的客舱前部的风扇单元,其通过加热和冷却元件从车辆外部吸入空气,并通过位于仪表板中的通风口将气流排放到客舱中。还已知在舱的偏远区域,例如在第二排座位附近为风扇单元提供额外的通风口。这些额外的通风口可以有利地向第二排座位区域提供增加的气流,从而有助于更有效地对第二排乘客供暖或制冷。

3.已公布的美国专利4,783,115显示了一种在b柱上装有通风口的乘用车,用于将空气引向第二排乘客。在美国专利4,783,115中,b柱通风口(29、30)由位于仪表板(20)后方客舱前部的风扇单元通过穿过车辆前门(10)的管道(26)供应空气。该管道不利地占据门内的空间,并且增加通风系统组件的质量以及复杂性。此外,当车门打开时,通过管道的空气流被中断,从而不利地中断了向b柱通风口的空气供应。

技术实现要素:

4.根据本发明的一方面,提供了一种车辆,其包括客舱、位于客舱中的座位和位于座位前方的通风组件,所述通风组件包括用于将空气排放到客舱中的至少一个出口,其中,所述通风组件适于引导空气射流沿着射流轴线穿过所述出口,所述射流轴线朝向座位后方的客舱区域在座位之上向后且向上投射。

5.通风组件因此位于座位前方但用于向位于座位后方的客舱区域提供通风。举例来说,座位可以是车辆的最前面的座位,一个或多个座位可以位于前排座位后面的客舱中的第二排,并且通风组件可以引导空气射流超过前排座位朝向第二排座位,从而有利于改善第二排座位的乘员的通风。

6.因为通风组件位于座位前方,所以简化了将气流从车辆前端输送到通风组件的任务。特别地,将通风组件定位在座位前方避免了在车辆内安装管道并将管道延伸经过座位以将气流从车辆前端输送到通风组件的需要。因此,通风组件和相关管道的包装得以简化。

7.此外,因为通风组件将空气射流引导到座位之上,而不是例如直接在座位处,因此空气射流对座位乘员的冲击程度可以是可接受的低程度。因此,客舱的后部区域的通风可以通过位于前方的通风组件实现,而不会使空气射流被引导到的座位上的乘员过度不适。

8.通风组件沿其引导空气射流的射流轴线可以是固定的。也就是说,车辆的使用者不能容易地改变通风组件的构造以沿替代方向将空气射流引导到客舱中。因此,车辆的使用者不能重新配置通风组件以沿替代方向将空气射流引导到客舱中。因此,避免了用户以可能对客舱乘员舒适度产生负面影响的方式(例如,通过调节通风组件以将空气射流直接引导到座位处)而无意地重新引导空气射流的风险。因此,减少了对乘客舒适度产生负面影

响的通风组件调整不当的风险。

9.通风组件可适于使射流成形以在座位上方的位置处具有大于1:1、优选地至少2:1的宽高比。

10.座位上部范围上方的间隙区域的宽度通常大于高度。将第二空气射流成形为具有大于1:1的宽高比,即其宽度尺寸大于其高度尺寸,更优选地,比例至少为2:1,可以最好地利用座位上方的间隙区域,从而可以将最大量的气流供应到客舱的后部区域,同时将座位乘员的冲击降至最低。

11.车辆可以包括位于客舱上方的顶部。

12.当座位被设置在最高调节位置时,通风组件可以适于将射流成形为在座位上方的位置处的高度是座位和顶部之间的间隙的高度的至少80%。将空气射流成形为在座位上方的位置处的高度至少是座位的上部范围与顶部之间的最小间隙的高度的80%可以最好地利用间隙区域,使得最大量的气流可以供应到客舱的后部区域。

13.当座位被设置在最高调节位置时,通风组件可以适于将射流成形为在座位上方的位置处具有不大于座位和顶部之间的间隙高度的120%的高度。将空气射流成形为在座位上方具有不大于座位的上部范围与顶部之间的最小间隙高度的120%的高度,可以减小空气射流与座位及其乘员的碰撞程度,从而减小空气射流对乘员的冲击。

14.射流轴线可相对于水平面以至少45度但优选小于80度的角度投射。通过以至少45度的角度引导第二空气射流,可以预期大部分空气射流将被引导到座位顶部上方,而不是直接喷到座位。因此,可以最小化空气射流对座位乘员的影响程度。将第二射流的角度相对于水平面保持在80度以下,可以避免空气射流以太陡的入射角与顶部碰撞。因此,可以改进空气射流到顶部的附着。因此,更大体积的气流可被引导到座位上方而不会过度冲击座位的乘员。

15.当座位设置在最前调节位置时,射流轴线可以在座位上方的位置处与顶部相交。

16.座位在其最前调节位置,即设置到任何位置范围的最前位置(通过该位置范围座位适合由车辆乘客在正常使用车辆时调节)代表最坏的情况,因为随着座位向前移动,坐在座位上的乘员更靠近出口,因此如果角度指向较浅,则空气射流冲击乘员的可能性增加。因此,通过在最前位置的座位上方的位置处引导第二空气射流,可以确保在最坏情况下不会由空气射流引起对座位乘员的过度冲击。

17.通风组件可以位于车辆的仪表板中。因此,向通风组件供应气流的管道可以方便地被仪表板从客舱的乘员的视野中遮挡。

18.至少一个出口可以形成横向于客舱延伸的细长狭缝。细长狭缝形式的出口可以最好地利用可用于出口的区域以允许最大量的气流通过出口进入客舱。

19.车辆可以包括用于向通风组件供应空气的电风扇。

20.车辆可以包括位于客舱中的另外的座位,其中座位和另外的座位可以布置成排并且分别位于客舱的左侧和右侧。

21.通风组件可适于引导第二空气射流通过至少一个出口,该射流可以在左侧座位上方向后和向上引导,朝向位于左侧座位后方的客舱区域,并且第二射流可以沿着第二射流轴线被引导,所述第二射流轴线朝向位于右侧座位后方的客舱区域在右侧座位上方向后且向上投射。

22.因此,第二空气射流可以向客舱的后部区域提供进一步增加的气流,从而改善该区域的通风。因为通风组件将空气射流向上引导到右侧座位上方,而不是例如直接引导在座位处,因此第二空气射流对座位乘员的冲击程度可以是可接受的低程度。因此,可以通过位于前方的通风组件实现客舱后部区域的改进的通风,而不会使座位上的乘员过度不适。

23.第二射流轴线可以是固定的。因此,车辆的使用者不能重新配置通风组件以沿替代方向将第二空气射流引导到客舱中。因此,避免了用户以可能对客舱乘员舒适度产生负面影响的方式(例如,通过调节通风组件以将空气射流直接引导到座位处)而无意地重新引导空气射流的风险。因此,减少了对乘客舒适度产生负面影响的通风组件调整不当的风险。

24.通风组件可适于使第二射流成形以在右侧座位上方的位置处具有大于1:1、优选地至少2:1的宽高比。座位上部范围上方的间隙区域的宽度通常大于高度。将第二空气射流成形为具有大于1:1的宽高比,即其宽度尺寸大于其高度尺寸,更优选地,比例至少为2:1,可以最好地利用座位上方的间隙区域,从而可以将最大量的气流供应到客舱的后部区域,同时将对座位乘员的冲击降至最低。

25.当座位被设置在最高调节位置时,通风组件可适于将第二射流成形为在右侧座位上方的位置处的高度是座位和顶部之间的间隙的高度的至少80%。将空气射流成形为在座位上方的位置处的高度至少是座位的上部范围与顶部之间的最小间隙高度的80%可以最好地利用间隙区域,使得最大量的气流可以供应到客舱的后部区域。

26.当座位被设置在最高调节位置时,通风组件可以适于将第二射流成形为在右侧座位上方的位置处具有不大于座位和顶部之间的间隙高度的120%的高度。将空气射流成形为在座位上方具有不大于座位的上部范围与顶部之间的最小间隙高度的120%的高度,可以减小空气射流与座位及其乘员的碰撞程度,从而减小空气射流对乘员的冲击。

27.第二射流轴线可相对于水平面以至少45度但优选小于80度的角度投射。通过以至少45度的角度引导第二空气射流,可以预期大部分空气射流将被引导到座位的顶部上方,而不是直接喷向座位。因此,可以最小化空气射流对座位乘员的影响程度。将第二射流的角度相对于水平面保持在80度以下,可以避免空气射流以太陡的入射角与顶部碰撞。因此,可以改进空气射流到顶部的附着。因此,更大体积的气流可被引导到座位上方而不会过度冲击座位的乘员。

28.当座位设置在最前调节位置时,第二射流轴线可以在右侧座位上方的位置处与顶部相交。座位在其最前调节位置,即设置到任何位置范围的最前位置(通过该位置范围座位适合由车辆使用者在正常使用车辆时调节)代表最坏的情况,因为随着座位向前移动,坐在座位上的乘员更靠近出口,因此如果角度指向较浅,则空气射流冲击乘员的可能性增加。因此,通过在最前位置的座位上方的位置处引导第二空气射流,可以确保即使在最坏情况下不会由空气射流引起对座位乘员的过度冲击。

29.至少一个出口可以是单个出口并且通风组件可以适于引导空气射流通过出口的第一区域并且引导第二空气射流通过出口的第二区域。通过单个出口的不同区域排放射流和另一射流可以简化通风组件的构造。

30.出口的第一区域可以偏移到客舱的纵向中心线的左侧,并且出口的第二区域可以偏移到客舱的纵向中心线的右侧。因此,每股空气射流可分别直接在座位之间和座位之一上方向后流动,从而使射流在经过座位之间或上方之前行进的距离最小化并且因此使射流

的扩散程度最小化。因此,可以进一步减少空气射流对座位乘员的冲击。

31.通风组件可以适于朝向位于座位后方的客舱区域引导另一空气射流沿着另一射流轴线穿过出口,该另一射流轴线在左侧座位和右侧座位之间向后投射。

32.在座位之间引导空气射流,而不是例如直接引导到座位处,确保了空气射流对座位乘员的冲击程度可以是可接受的低程度。因此,可以通过位于前方的通风组件实现客舱后部区域的通风,而不会使座位上的乘员过度不适。

33.另一射流轴线可以是固定的。因此,车辆的使用者不能重新配置通风组件以沿替代方向将另一空气射流引导到客舱中。因此,避免了用户以可能对客舱乘员舒适度产生负面影响的方式(例如,通过调节通风组件以将空气射流直接引导到座位处)而无意地重新引导另一空气射流的风险。因此,减少了对乘客舒适度产生负面影响的通风组件调整不当的风险。

34.通风组件可以适于使另一射流成形以在左侧座位和右侧座位之间的位置处具有大于1:1的高宽比,并且优选地该比例至少为2:1。

35.左侧座位和右侧座位之间的间隙区域的高度通常大于宽度。将另一空气射流成形为具有大于1:1的高宽比,即其高度尺寸大于其宽度尺寸,更优选地,比例至少为2:1,可以最好地利用座位之间的间隙区域,从而可以将最大量的气流供应到客舱的后部区域,同时将对座位乘员的冲击降至最低。

36.通风组件可以适于将另一射流成形为在左侧座位和右侧座位之间的位置处的宽度是左侧座位和右侧座位之间的间隙的宽度的至少80%。将另一空气射流成形为在座位之间具有至少为座位之间间隙宽度的80%的宽度可以最好地利用座位之间的间隙区域,从而最大量的气流可以被供应到客舱的后部区域。

37.通风组件可以适于将另一射流成形为在左侧座位和右侧座位之间的位置处的宽度不大于左侧座位和右侧座位之间的间隙的宽度的120%。将另一空气射流成形为在座位之间具有不大于座位之间的间隙宽度的120%的宽度,可以减小空气射流对座位及其乘员的碰撞程度,从而减小空气射流对乘员的冲击。

38.出口可以直接位于左侧座位和右侧座位之间的间隙的前方。因此,另一空气射流可以直接在座位之间向后流动,从而使另一射流在经过座位之间之前行进的距离最小化并且因此使射流的扩散程度最小化。因此,可以进一步减少空气射流对座位乘员的冲击。

39.另一射流轴线可以平行于客舱的纵向中心线投射。因此,可以减少由另一空气射流引起的客舱内空气的横向移动,从而减少对客舱乘员的冲击。另一空气射流甚至可以沿着纵向中心线投射。因此,由另一空气射流产生的空气的运动可以关于纵向中心线对称。因此,可以减少对坐在纵向中心线一侧或另一侧的乘员的过度冲击。

40.另一射流轴线可以相对于水平面以不超过30度、优选不超过10度的角度投射。通过将另一射流轴线与水平面成相对较浅的角度定向,可以减少客舱中空气的向上或向下运动,从而可以进一步减少对客舱内乘员的冲击。

41.另一射流轴线可以在左侧座位和右侧座位之间伸出不大于50厘米的高度,或优选地不大于40厘米,或优选地不大于30厘米,或者甚至不大于20厘米,高于当座位设置在最低调节位置时左侧座位或右侧座位底垫上表面的中心点。有利的是另一空气射流在低于坐在座位上的乘客的上部躯干、颈部或头部的高度处通过座位之间,因为就座乘客的身体上部

区域可能比身体下部区域更容易受到另一空气射流的冲击。座位在其最低调节位置,即设置到任何位置范围的最低高度(通过该位置范围座位适合由车辆使用者在正常使用车辆时调节)代表最坏的情况,因为当座位较低时,就座乘员的上部身体区域可能相应地处于较低的高度。因此,通过在指定高度引导另一空气射流,可以预期另一空气射流以对应于坐在座位中的乘员的下部身体区域的高度的高度在座位之间通过,例如,在乘员腹部的高度,并且由另一空气射流引起的对坐在座位中的乘员上部身体区域的冲击程度可以进一步降低。

附图说明

42.为了使本发明可能更容易理解,现在将通过示例参照附图描述本发明的实施例,在附图中:

43.图1是体现本发明的乘用车的示意性鸟瞰图,包括用于对汽车客舱进行通风的通风系统;

44.图2是乘用车的示意性侧视图;

45.图3是乘用车仪表板的示意图,示出了安装在其上的通风系统的通风组件;

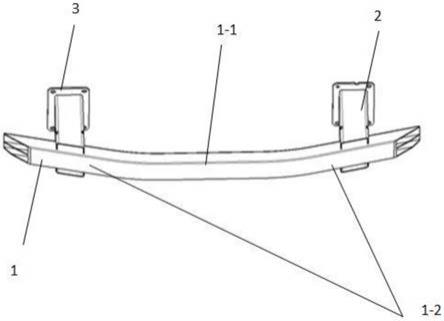

46.图4a、4b、4c和4d分别是通风组件的前透视图、后透视图、前正视图和后正视图;

47.图5是单独的通风组件的透视剖视图;

48.图6a、6b和6c分别是沿图4中标识的线a、b和c截取的示意性端截面图;

49.图7a和7b分别是汽车的示意性侧剖视图和鸟瞰图,示出了由通风组件引导的第一气流沿着第一气流轴线进入客舱的路径;

50.图8a和8b分别是汽车的示意性侧剖视图和鸟瞰图,示出了由通风组件引导的第二气流沿着第二气流轴线进入客舱的路径;和

51.图9a和9b分别是汽车的示意性侧剖视图和鸟瞰图,示出了由通风组件引导的第三气流沿着第三气流轴线进入客舱的路径。

具体实施方式

52.根据本发明的示例性实施例的乘用车101形式的车辆在图1、2和3中示出。

53.参考附图,车辆101包括在内部限定用于容纳乘客的客舱103的车身结构102、位于客舱103前端的带有车辆控制装置的仪表板104、供位于客舱座位区域的乘客就座的多个座位105

‑

110,以及用于使客舱通风以提高乘员舒适度的通风系统112。

54.车身结构103包括通常分别以113和114表示的左侧和右侧结构,以及分别以115、116表示的顶部和地板结构。仪表板104安装在座位区域111前方的客舱103的前端,并在左侧和右侧结构113、114之间横向地,即在客舱103的宽度尺寸上延伸。

55.多个座位105

‑

110布置成三个横向排,每排两个座位。因此,第一排座位117由座位105和106组成,第二排座位118由座位107和108组成,第三排座位119由座位109和110组成。每排座位119、120和121分别包括位于客舱纵向中心线l左侧的左侧座位105、107、109和位于纵向中心线l右侧的右侧座位106、108、110,在每排的座位之间留下横向间隙122、123、124。座位105

‑

110中的每一个基本上相同并且包括底垫125和从底垫125直立的靠背支撑件126。

56.通风系统112包括空气处理单元127、通风组件128和管道组件129、130。

57.空气处理单元127包括限定入口132和出口133的壳体131。壳体包含电驱动风扇单元134和加热元件135。风扇单元134可由常规控制电路操作以产生通过入口132进入、在加热元件135上方并通过出口133排出的气流。在该示例中,加热元件135是常规的液体

‑

空气热交换器,加热的液体通过远程源循环通过该热交换器。空气处理单元127安装在仪表板104前方的客舱103的前端。

58.通风组件128包括限定入口137和出口138的主体136。通风组件布置成使入口137向前面向空气处理单元127,而出口138向后面向客舱103的座位区域。出口138通过仪表板104通向客舱103。出口138是细长的并且布置成其长尺寸沿着仪表板104横向于客舱延伸,即沿着客舱103的宽度方向延伸。通风组件128相对于客舱103的横向尺寸(即宽度)大致居中地安装到仪表板104。因此,出口138的宽度方向中心与客舱103的纵向中心线l大致对齐,从而直接定位在第一排座位117的座位105、106之间的间隙122的前面。

59.管道组件129、130分别将空气处理单元127的入口132与车辆周围的大气连通,并将空气处理单元的出口133与通风组件128的入口137连通。通风系统112因此可操作以在加热元件135上方从大气吸入空气,并且将空气通过通风组件128朝向就座的乘客排放到客舱103中。如将参考后面的图所描述的,在该示例中,通风组件128适于将超出第一排座位105的多个气流导向第二排座位107以改善对第二排座位118的乘员的通风。

60.共同参考图4a至4d,通风组件128的主体136的形状近似为长方体并且包括后壁401、上壁和下壁402、403以及端壁404、405。

61.后壁401垂直延伸并限定穿过其中的入口137。上壁和下壁402、403以逐渐收敛的方式从后壁401大致水平地延伸,使得出口138分别限定在上壁和下壁402、403的相对的自由边缘139、140之间。侧壁404、405从后壁401大致垂直地垂直延伸以分别盖住主体136的左右宽度方向端部。主体136的壁401、402、403、404和405因此限定了入口137和出口138之间的封闭体积。在该示例中,主体136的壁由刚性塑料材料形成。

62.出口138具有高的宽高比,从而限定了横向于主体136延伸的细长狭缝。在该示例中,出口138具有大约1000毫米的宽度w和大约30毫米的高度h,其相对于主体136的宽度基本一致。

63.接下来共同参考图5以及图6a、6b和6c,通风组件128的主体136在内部限定了连通入口137和出口138的空腔501,并且包括位于空腔501内的分流器502,该分流器502位于在入口137和出口138之间的空气流动路径中。

64.空腔501的第一级,紧邻入口137的下游,限定了在端壁404、405之间延伸了主体136的整个宽度的增压室601。入口137通向增压室601,使得通过入口137进入的空气进入增压室601。

65.分流器502位于增压室601下游的空腔501的第二级中。分流器502包括水平壁部分503和球根状端部分504。壁部分503在空腔501的高度的大约一半处在水平面中从最靠近增压室601的上游端向后延伸到连接到球根状部分504的下游端。球根状部分504从壁部分503的下游端进一步朝向出口138并从壁部分503的水平面向上和向下连续延伸。球根状部分504具有通常为泪珠形的横向横截面形式。分流器502的壁503和球根状部分504在主体136的端壁404、405之间以宽度方向横截面基本均匀的形式延伸了空腔501的整个宽度。

66.分流器502中断空气在入口137和出口138之间通过空腔501的流动,在某种意义上

说,流过空腔501的空气遇到分流器502。分流器502的上表面和上壁402的下表面之间限定有上通道602,分流器502的下表面和下壁403的上表面之间限定有下通道603。通道602、603中的每一个都向增压室601开放并从增压室601接收空气,并且朝向出口138延伸。分流器502在空腔501中向后延伸到刚好短于出口138的距离,使得第三级604被限定在出口138之前,上通道602和下通道603在此处相遇。因此,由上通道和下通道602、603中的每一个传送的气流在第三级604中合并以作为单个空气射流通过出口138排出。因此,合成空气射流的特性,例如流动速率和流动方向,是由上通道602和下通道603传送的组成气流的特性的产物。

67.分流器502还分别包括左壁结构505和右壁结构506,每个壁结构从分流器的上表面向上延伸并连接到主体136的上壁402的下表面。左壁结构505和右壁结构506用于封闭主体136的上通道602的左右宽度方向区域,从而防止通过入口137流向出口138的空气分别流过上通道602的左右宽度方向部分。在该示例中,分流器502由与主体136的壁401、402、403、404、405相同的刚性塑料材料形成。

68.因此在图中可以看出,通风组件128包括三个不同的宽度方向部分。如图5a中的横截面所示,左侧部分507由通风组件128的宽度的左侧三分之一提供;如图5b中的横截面所示,中间部分508由通风组件128的宽度的中间三分之一提供;如图5c中的横截面所示,右侧部分509由通风组件128的宽度的右侧三分之一提供。如将理解的,通风组件128的左侧部分507的特征在于上通道602的相关区域被壁505封闭,右侧部分509的特征在于上通道602的相关区域被壁506封闭。相反,如图5b中最佳可见,与通风组件的中间区域508相关联的上通道602的区域是开放的,以允许气流在主体136的入口137和出口138之间通过。下通道603是敞开的,也就是说未封闭,以允许气流穿过其整个宽度,即穿过通风组件128的第一、第二和第三部分507、508和509中的每一个。

69.出口138沿着主体136的长度连续延伸。因此,出口138对于通风组件128的左侧部分、中间部分和右侧部分507、508、509中的每一个是共用的,在这种意义上,通过部分507、508、509中的每一个传送的气流通过公共出口138排出。尽管如此,出口138在概念上仍可被视为分为接收主要通过通风组件128的左侧部分507的空气的左侧区域138a,接收主要通过通风组件128的中间部分508的空气的中间区域138b和接收主要通过通风组件128的右侧部分509的空气的右侧区域138c。在该示例中,出口138的三个区域138a、138b、138c中的每一个在宽度上基本相等,也就是说,每个区域延伸了大约为主体136宽度的三分之一。

70.首先参考如图6a所示的通风组件128的左侧部分507,通过入口137进入的空气被接收在主体136的增压室601中。在左侧部分507的宽度上,来自增压室601的空气随后能够朝向出口138a流过敞开的下通道603,但通过壁阻止气流通过上通道602的相应部分。空气因此流过分流器502的下侧和下壁603的上表面之间的下通道603。就在出口138之前,通过下通道603的气流方向被球根状部分504和下壁403转向向上。来自下通道603的气流随后经由第三级604通过出口138的左侧区域138a排出,作为沿第一射流轴线605引导的第一空气射流,第一射流轴线605相对于水平面h向上倾斜大约60度的角度。

71.其次参考图6b中描绘的通风组件128的中间部分508,来自主体136的增压室601的空气被允许朝向出口138b流过敞开的下通道602和敞开的上通道603中的每一个。流过中间部分508的下通道603的空气因此在分流器502的下侧和下壁403的上表面之间流动,并沿向

上方向流动到达第三级604。相反地,流过上通道602的空气在分流器502的上侧和上壁402的下侧之间流动,并沿向下方向流动到达第三级604。来自下通道603和来自上通道602的气流的倾斜角会聚,使得轴线相交并且气流在紧邻出口138b之前的第三级604中碰撞。在碰撞时,两股气流合并形成单个气流,该气流作为第二空气射流通过出口的中间区域138b沿着大致平行于水平面h延伸的第二射流轴线606排出。

72.最后参考图6c,可以看出,类似于左侧部分507,通风组件128的右侧部分509的上通道602被壁506封闭。因此,气流仅通过下通道603。因此,空气从增压室601流过下壁403的上表面和分流器502的下侧之间的下通道603。通过下通道603的气流类似地在紧邻出口138c之前向上转向并通过出口的右侧区域138c排出,作为沿第三射流轴线607定向的第三空气射流,第三射流轴线607相对于水平面h向上倾斜大约60度的角度。

73.因此,总而言之,通风组件128适于通过出口138将三个不同的空气射流向后排放到客舱103中。第一射流沿向上方向,即从水平面h向上倾斜的方向被引导通过出口的左侧区域138a,第二射流以大致水平方向被引导通过出口的中间区域138b,即大致平行于水平面h的方向,并且第三射流在另一向上倾斜方向上被引导通过出口的右侧区域138c。

74.因为通过上下通道602、603的组成气流的方向、尺寸和相对流速是固定的,每个射流轴线的方向和每股空气射流的形状都是相应地固定的,即在车辆的正常使用过程中,使用者不容易改变。因此,由通风组件128排出的射流的方向不能由用户在正常使用过程中以可能对客舱乘员舒适度产生负面影响的方式改变,例如,通过调节通风组件将空气射流直接导向座位。因此,减少了对乘客舒适度产生负面影响的通风组件调整不当的风险。

75.接下来参考图7a、7b、8a、8b、9a和9b,如前所述,通风组件相对于客舱103的宽度大致居中地位于仪表板104中。因此,如图所示,通风组件128的中间部分508和相应的出口的中间区域138b直接定位在第一排117的座位105和106之间的间隙122的前方,与舱室103的纵向中心线l对齐,也就是说与纵向中心线l相交。通风组件128的左侧部分507和相应的出口的左侧区域138a偏移到中心线l的左侧,通常在左侧座位105的前方,而通风组件128的右侧部分509和相应的出口的右侧区域138c偏移到中心线l的右侧,通常在右侧座位106的前方。

76.首先特别参考图7a和7b,如前所述,通风组件128适于沿着第一射流轴线605通过出口的左侧区域138a排出第一空气射流。

77.第一射流轴线605从出口138a向客舱的后方投射,在左侧座位105上方以与水平面成大约60度的向上倾斜角向上,以及与纵向中心线l成大约20度的向左角向左。因此,第一空气射流在座位105上方朝向第二排座位118的座位107引导以向座位107的乘员提供改善的通风。

78.以这种方式引导的第一空气射流因此与顶部115碰撞,部分地附着到顶部下侧表面,并沿其流过第一排117的左侧座位105的顶部,即通过靠背支撑件126的上端702和顶部115的下侧之间的间隙701,朝向位于座位105后方的客舱区域,即朝向第二排118的左侧座位107和/或第三排119的左侧座位109。因为第一空气射流被向上引导并越过第一排座位105,所以座位105的乘员不会受到射流的过度冲击。

79.第一空气射流相对于水平面h的向上倾斜角应优选至少为45度。通过以至少45度的角度引导第一气流,可以预期第一射流的大部分空气将被引导越过座位105的顶部而不

是直接引导到座位,因此空气射流对座位105的乘员的冲击将被最小化。

80.然而,希望的是,虽然相对于第一射流轴线605的水平面的角度倾斜得足够大,以避免过度冲击座位105的乘员,但它不会过于陡峭地倾斜以致导致空气射流以太大的入射角与顶部115的下侧碰撞。在这方面已经发现,在较高的入射角下,气流对顶部下侧的附着减少,这可能导致空气射流与顶部碰撞点处的湍流,并且相应地增加了对第一排座位105的乘员的冲击,和/或减少了成功通过第一排座位105朝向第二排座位区域的空气量。

81.相反,已发现通常希望使射流轴线相对于顶部平面的入射角最小。这是因为,在相对较低的入射角下,空气射流与顶部下侧的附着得到改善,空气沿着顶部下侧通过座位靠背支撑件顶部和顶部下侧之间的间隙更利索地(cleanly)流动。因此,第一排座位105上方的更利索的气流减少了对第一排座位乘员的冲击,而且往往会增加输送到后方目标区域的气流。在该示例中,已经发现,当气流的轴线相对于水平面h(即可以很好地代表顶部下侧平面的平面)以一定角度投射时,可以实现气流与顶部下侧的相对较高程度的附着,该角度小于80度,最好小于70度,最好不大于65度。

82.因此应当理解,第一射流轴线605相对于水平面的倾斜角的选择需要在两个明显竞争的因素之间找到平衡,即最小化第一空气射流对第一排座位105的乘员的冲击,并帮助气流通过第一排座位朝向后方目标区域。在该示例中,已经发现第一射流轴线605相对于水平面h的倾斜角在55至65度范围内在这些竞争因素之间提供了特别好的平衡。

83.然而,本领域技术人员将理解,第一射流轴线的最佳倾斜角度是各种因素的函数,特别是通风口的高度相对于座位上端与顶部下侧之间的间隙高度,以及通风口与座位之间客舱长度的距离,因此,对于不同的车辆配置,射流轴线的最佳倾斜角预计会有所不同。然而,更一般地,已经发现上述两个因素之间的最佳平衡通常是在射流轴线被引导成当座位被设置在最前调节位置时在第一排座位105正上方的位置处与车辆的顶部相交的情况下实现的。已经观察到,当射流轴线沿着该投射时,对于座位的任何调节位置,通常可以保证对座位乘员的冲击程度保持可接受,并且座位上方的空气通道清洁且完整。

84.通风组件128适于将第一空气射流成形为具有宽高比大于1:1,例如2:1、3:1、4:1、5:1甚至更大的大致矩形横截面。将射流成形为这种形式是优选的,因为它近似于座位105的顶端702和顶部115的下侧之间的间隙701区域的形状,该间隙通常是矩形的。因此,可以预期空气射流最好地利用座位上方的间隙区域,从而最大体积的空气可以输送到客舱的目标区域,而对前排座位乘员的冲击最小。

85.为了最佳地使用座位105上方的间隙701的区域,第一空气射流可以优选地成形为使得气流具有至少2:1的宽高比,也就是说,座位上方的空气射流的横截面的宽度至少是其高度的两倍。在该示例中,通风组件适于将第一射流成形为具有大约3:1的宽高比,使得在左侧座位105上方的位置处,气流具有大约60厘米的宽度尺寸和大约20厘米的高度尺寸。

86.其次特别参考图8a和8b,如前所述,通风组件128适于沿着第二射流轴线606通过出口的中间区域138a排出第二空气射流。

87.第二射流轴线606从出口138b朝向客舱后方投射,大致沿着客舱的纵向中心线l,穿过左侧座位105和右侧座位106之间的间隙122,朝向第二排座位118,从而为第二排座位的乘员提供进一步的通风。轴线606大致平行于车辆的水平面h延伸,即从出口138b大致水平地延伸。

88.在该示例中,当座位设置在最低调节位置时,第二射流的轴线606在座位105的底垫125的上表面的中心点801上方大约25厘米的高度处延伸穿过座位105、106之间的间隙122。在这方面已经观察到,通过将射流的轴线导向低于指定高度,对于平均身高的乘员,即使座位处于最低位置,空气射流的高度也低于就坐乘员的颈部和/或面部区域的高度。因此,减少了对乘员颈部和/或面部的冲击。

89.通风组件128适于将第二空气射流成形为在座位105、106之间的位置处也具有大致矩形的横截面,高宽比大于1:1,例如,高宽比为2:1、3:1、4:1、5:1或更大。因此,与第一空气射流不同,通风组件128适于将第二空气射流成形为具有大于其宽度的高度。将射流成形为这种形式是优选的,因为它近似匹配座位105和座位106之间的间隙122区域,其由顶部115和地板116界定,该间隙通常是矩形的,并且其高度大于其宽度。因此,可以预期第二空气射流最好地利用间隙122的区域以允许最大体积的空气被引导通过间隙,同时使对座位105、106的乘员的冲击最小化。

90.为了最佳地使用座位105、106之间的间隙122的区域,第二空气射流可以理想地成形为使得气流具有至少2:1的高宽比,也就是说,座位之间的位置处的空气射流的横截面的高度是宽度的至少两倍。在该示例中,通风组件适于将第二空气射流成形为具有大约3:1的高宽比,使得在座位105、106之间的位置处,第二射流具有大约60厘米的高度尺寸和大约20厘米的宽度尺寸。

91.最后特别参考图9a和9b,如前所述,通风组件适于沿着第三射流轴线607通过出口的右侧区域138c排出第三空气射流。

92.类似于第一射流轴线605,第三射流轴线607从出口138c向客舱的后方投射并以相对于水平面的向上倾斜角向上投射。然而,不同于第一射流轴线605,第三射流轴线607从纵向中心线l向右偏离大约20度向右角,使得射流轴线607指向右侧座位106上方。因此,第三空气射流在座位106上方朝向第二排座位118的座位108以向座位108的乘员提供改善的通风。

93.类似于第一空气射流,第三空气射流被引导成与水平面h成大约60度的角度,使得第三射流轴线607大约在座位106上方的位置处与顶部115相交,从而促使第三空气射流通过座位106的顶部902和顶部115的下侧之间的间隙901。再次,类似于第一空气射流,通风组件128适于将第三空气射流成形为在座位106上方具有大约3:1的宽高比,使得在与顶部碰撞之前的点处,空气射流具有大约60厘米的宽度尺寸和大约20厘米的高度尺寸。

94.在本文详细描述的本发明的具体示例中,通风组件适于将三股不同的空气射流排放到客舱中,即,分别被引导向上并吹过第一排117的左侧和右侧座位105、106的第一和第三空气射流,以及被引导在座位105、106之间的第二空气射流。如上所述,已经发现这种布置有利地使由通风组件128输送到前排座位117后面的客舱区域的气流最大化,同时对前排座位的乘员造成最小的冲击。

95.然而,应当理解,通风组件可以替代地构造成仅排出单股空气射流,例如,通过第一排117的座位105、106之间的间隙的单股空气射流,或向上并向后跨过一个或多个座位105、106的单股空气射流,或者实际上任何数量的多股空气射流,如果通风组件的尺寸足够大。

96.本说明书中提到的空气射流的高度和宽度尺寸是指分别在垂直和水平平面上的

空气射流直径,在穿过空气射流的横截面的直径相对的点之间截取,描绘了射流中的(时间平均)速度已降低到局部最大速度的10%的点。

97.因此,例如参考沿第一射流轴线605引导的第一空气射流,射流包络线对a、b和c、d绘制了射流速度降低到局部最大速度的约10%的点的轨迹。因此,根据这种测量,射流的高度由线a

‑

b之间的距离表示,射流的宽度由线c

‑

d之间的距离表示。

98.在本发明的上下文中,参考射流速度已降低到局部最大速度的10%的点来定义空气射流的尺寸被认为是合适的,因为通常可以预期,气流路径中的乘员不太可能察觉到小于局部最大值10%的速度的气流,或者相反,预计其不会使乘员感到不适。

99.评估空气射流的速度场的各种方法在本领域中是已知的,例如,使用背景定向纹影(bos)成像技术。众所周知,使用bos技术,可以基于光通过被研究的射流期间产生的光偏转来计算空气射流的密度场。随后可以使用已知的关系和方法从密度场导出速度场。替代的已知场速测量技术包括热线风速测量法。

100.此外,本说明书中对“射流轴线”的引用是指在空气射流从出口排出的平均方向上从通风组件的出口延伸的轴线。虽然应当理解,例如由于射流的浮力和作用在射流上的重力,空气射流的方向通常会在它穿过客舱环境时偏离射流轴线,尽管如此,通常预计射流轴线可以很好地近似空气射流通过客舱的路径。

101.空气射流的射流轴线可以通过检查射流的速度场来推导出。射流轴线可以参考射流的射流中心线方便地导出,射流中心线代表其(时间平均)速度是局部最大值的点的轨迹,即绘制空气射流的实际平均方向,因为它从出口穿过客舱环境的距离非常短。射流轴线因此可以被视为在通风组件的出口处的射流中心线的切线。射流中心线以及因此射流轴可以使用上述bos或热线风速测量技术来确定。

102.本说明书中对“左侧”或“左”和“右侧”或“右”的引用是从面向车辆前方的观察者的角度来看的方向定义,如本发明领域中的常规命名法。类似地,对“向前”或“前方”和“向后”或“后方”的引用是传统上分别相对于车辆的前部和后部的定义。

103.此外,本说明书中对“固定”的通风组件的射流轴线的引用意味着车辆的用户在车辆的正常使用过程中不能容易地改变通风组件的构造以改变射流轴线的方向。因为射流轴线是固定的,所以使用者在正常使用过程中不能容易地重新配置通风组件以将不同的空气射流改向不同的方向。

104.此外,本说明书中对座位最低、最高、最前、最后调节位置的定义分别为将该座位的底垫设置为在车辆的正常使用中在座位适合由车辆用户调节的任何位置范围中的最低、最高、最前、最后的位置。在实现本发明的车辆包括在车辆的正常使用过程中不适于由用户重新定位的座位的情况下,提及该座位的特定调节位置应理解为仅涉及该座位的本来位置。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。