1.本发明涉及隔振衬套领域,尤其涉及一种带有中间质量体的汽车隔振衬套及汽车。

背景技术:

2.汽车上存在各种振源,例如传统内燃机发动机及其附件、新能源汽车的电驱总成和各类齿轮传动装置等,其中,各类齿轮传动装置包括变速箱、分动箱和后驱单元等,当带有振源的这些装置在运转时,根据其内部组件运动学、动力学或电磁学特性,会产生各种不同类型的振动激励,这些振动激励会通过结构路径传至车辆驾乘舱,最终产生车内振动噪声,影响驾乘人员的舒适性和身心健康。因此,通常在汽车的主要振源与车身或底盘相连接的部位,会设置隔振装置或元件等,以阻断振动激励向车内传递。

3.现有技术中隔振装置包括各类动力总成悬置和隔振衬套等,其中,隔振衬套的使用最为常见。而传统的隔振衬套为单级隔振结构,单级隔振结构包括内芯、中间体和外框,中间体固定设于内芯和外壳之间。其中,待隔离振源与隔振衬套的内芯刚性连接,车身或底盘与隔振衬套的外框刚性连接。然而随着汽车向混合动力、纯电动方向发展,车上主要振源所产生的激励也不断趋于以中、高频激励,而单级隔振衬套结构简单,对于振动的隔离效果有限,并且影响汽车驾驶的稳定性,影响驾乘人员的乘坐体验。

4.因此,需要提供一种对中、高频振动激励的隔离能力强并且成本较低的隔振衬套来解决上述技术问题。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本发明提供了一种带有中间质量体的汽车隔振衬套。解决了现有技术中单级隔振结构隔振效果差、车内振动噪声大,影响乘客乘坐体验的问题。

6.本发明的技术效果通过如下实现:

7.一种带有中间质量体的汽车隔振衬套,所述汽车隔振衬套用于设在汽车振源与车身或车架或副车架的连接部位上,包括:外框、外层弹性体、中间质量体、内层弹性体和内芯,所述外框用于与车身或车架或副车架固定连接,所述内芯设有安装孔,所述安装孔用于和振源固定连接,所述中间质量体设于所述内芯和所述外框之间,所述中间质量体通过所述内层弹性体与所述内芯固定连接且通过所述外层弹性体与所述外框固定连接,所述外层弹性体和所述内层弹性体中的刚度均小于所述中间质量体的刚度。通过在内层弹性体和外层弹性体之间设置中间质量体,形成二级隔振结构,显著提升系统对中高频振动激励的隔绝能力,提高整车乘坐的舒适性,改善现有技术中单级隔振结构隔振效果差,影响乘坐体验的问题。并且在内层弹性体和外层弹性体之间设置中间质量体的整体结构简单,可以以较为经济的方式解决整车中高频振动噪声的问题。

8.进一步地,所述安装孔和所述汽车振源刚性连接,所述外框设置为过盈压装在车身或车架或副车架上。通过安装孔和汽车振源刚性连接,搭配外框过盈压装在车身或车架

或副车架上,使得隔振衬套和振源、车身或车架或副车架之间的连接结构简单,结构整体性及装配便利性好。

9.进一步地,所述中间质量体为环状结构。

10.进一步地,所述内层弹性体上设有第一镂空部和/或所述外层弹性体上设有第二镂空部。

11.进一步地,所述内层弹性体在靠近所述中间质量体内壁位置设有第一限位部和/或所述外层弹性体在靠近所述外框内壁位置设有第二限位部,所述第一限位部和所述第一镂空部位置对应,所述第二限位部和所述第二镂空部位置对应。

12.进一步地,所述中间质量体由具有较高密度及弹性模量的金属材料制成。

13.进一步地,所述内芯和所述外框由硬质材料制成。

14.进一步地,所述内层弹性体和所述外层弹性体为弹性材料制成。内层弹性体、第一限位部、外层弹性体和第二限位部均为弹性材料制成,但其使用的弹性材料可能不同,在具体实现时,可以采用单模多料工艺,以提高方案灵活性及实现便利性。

15.另外,还提供一种汽车,包括车身或车架或副车架和上述的带有中间质量体的汽车隔振衬套,所述汽车隔振衬套固定安装在车身或车架或副车架上。

16.如上所述,本发明具有如下有益效果:

17.1)通过在内层弹性体和外层弹性体之间设置中间质量体,形成二级隔振结构,显著提升系统对中高频振动激励的隔绝能力,提高整车乘坐的舒适性,改善现有技术中单级隔振结构隔振效果差,影响乘坐体验的问题。并且在内层弹性体和外层弹性体之间设置中间质量体的整体结构简单,可以以较为经济的方式解决整车中高频振动噪声的问题。

18.2)通过安装孔和汽车振源刚性连接,搭配外框过盈压装在车身或车架或副车架上,使得隔振衬套和振源、车身或车架或副车架之间的连接结构简单,结构整体性及装配便利性好。

附图说明

19.为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还能够根据这些附图获得其它附图。

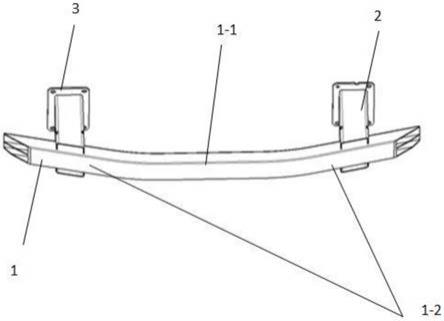

20.图1为传统单级隔振衬套的结构示意图;

21.图2为传统单级隔振衬套对应的动学模型;

22.图3为本技术实施例一种带有中间质量体的汽车隔振衬套的结构示意图;

23.图4为本技术实施例图3中a位置的剖面图;

24.图5为本技术实施例一种带有中间质量体的汽车隔振衬套对应的二级隔振系统力学模型;

25.图6为本技术实施例另一种带有中间质量体的汽车隔振衬套的结构示意图;

26.图7为本技术对带有中间质量体的汽车隔振衬套(二级隔振衬套)和传统单级隔振衬套所做力传递试验测得的力传递率数据图。

27.其中,图中附图标记对应为:

28.外框1、外侧弹性体2、第二镂空部21、第二限位部22、中间质量体3、内层弹性体4、第一镂空部41、第一限位部42、内芯5、安装孔51。

具体实施方式

29.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

30.图1为传统单级隔振衬套结构,利用传统单级隔振衬套与振源构成的隔振系统,可用图2所示动学模型进行描述。其中,m为振源质量,k为单级隔振衬套在隔振方向上的弹性体刚度,c为隔振衬套,在振源上作用有幅值为f的简谐动态激励力,设x为振源在隔振自由度上位移,则系统的强迫振动运动微分方程可由式(i)描述:

[0031][0032]

系统的力传递率tr可由式(ii)表达:

[0033][0034]

其中,f为频率,ω=2πf为圆频率,j2=

‑

1。

[0035]

如图3所示,本技术在传统单级隔振衬套的基础上,在内芯与外框之间增加中间质量体,则衬套与振源构成的系统的力学模型可以用附图5描述。其中,m2为振源质量,m1为隔振衬套的中间质量体的质量,k1为隔振衬套的外层弹性体在隔振方向上的刚度,k2为隔振衬套的内层弹性体在隔振方向上的刚度,c1为隔振衬套的外层弹性体在隔振方向上的阻尼,c2为隔振衬套的内层弹性体在隔振方向上的阻尼,作用在振源上的动态简谐激励力幅值为f。

[0036]

图5为本技术中带有中间质量体的汽车隔振衬套的二级隔振系统力学模型,设x1为振源在隔振自由度上的位移、x2为中间质量体在隔振自由度上的位移,则系统的运动微分方程组可用式表达:

[0037][0038]

则二级隔振系统的力传递率为:

[0039][0040]

其中,f为频率,ω=2πf为圆频率,j2=

‑

1。

[0041]

式(iv)对比于式(ii)可知,在中高频段,单级隔振系统的力传递率近似以频率的平方下降,而二级隔振系统的力传递率则以近似于频率的四次方下降。具体的力传递率数值,取决于本领域技术人员对整个隔振系统的参数设计。

[0042]

实施例1:

[0043]

如图3和4所示,本实施例提供了一种带有中间质量体3的汽车隔振衬套,汽车隔振衬套用于设在汽车振源与车身或车架或副车架的连接部位上,包括:外框1、外层弹性体2、

中间质量体3、内层弹性体4和内芯5,外框1用于与车身或车架或副车架固定连接,内芯5设有安装孔51,安装孔51用于和振源固定连接,中间质量体3设于内芯5和外框1之间,中间质量体3通过内层弹性体4与内芯5固定连接且通过外层弹性体2与外框1固定连接,外层弹性体2和内层弹性体4中的刚度均小于中间质量体3的刚度。

[0044]

具体地,振源通常为发动机、变速箱、电驱总成或悬架下摆臂等。

[0045]

具体地,中间质量体3通过内层弹性体4与内芯5固定连接且通过外层弹性体2与外框1固定连接中固定连接方式通常采用硫化等工艺方式。

[0046]

具体地,外框1可以设置为但不止限于圆环状结构,内芯5可以设置为但不止限于圆筒状结构。

[0047]

具体地,外层弹性体2和内层弹性体4的形状可以设置为但不止限于实心圆环。

[0048]

在一些其他的实施例中,中间质量体3可以有多层,即在外框1与内芯5之间的弹性体中嵌入多层中间质量体3,同时内层弹性体4和外层弹性体2的层数和等于中间质量体22的层数加一,从而构成多级隔振结构,隔振级数为中间质量体的层数加一。

[0049]

优选地,内芯5和外框1由硬质材料制成。硬质材料优选为铸铁、钢、铝、树脂、工程塑料或尼龙等。

[0050]

优选地,内层弹性体4和外层弹性体2为弹性材料制成。

[0051]

具体地,弹性材料为具有良好的抗拉压、抗剪切、抗蠕变、抗疲劳、耐腐蚀、耐紫外线、耐臭氧的高弹性材料,包括橡胶材料、硅胶材料和复合材料等,本技术中制成外层弹性体2和内层弹性体4的材料优选为橡胶材料和硅胶材料,由于橡胶材料和硅胶材料具有成熟稳定且在汽车行业应用广泛的优点,有助于控制生产成本。

[0052]

优选地,安装孔51和汽车振源刚性连接,外框1设置为过盈压装在车身或车架或副车架上。

[0053]

具体地,安装孔51可通过螺接或铰接等方式和汽车振源刚性连接。

[0054]

优选地,中间质量体3为环状结构。

[0055]

优选地,中间质量体3由具有较高密度及弹性模量的金属材料制成。

[0056]

具体地,环状结构优选为圆环结构,也可以其他形状等环状结构。中间质量体3的关键参数包括其惯性参数(质量、转动惯量)及柔性模态,这些关键参数取决于中间质量体3的材料选择及几何形状设计。为了保证中间质量体3的模态及惯性参数,中间质量体3的材料通常为具有较高密度且具有较高弹性模量的金属材料,优选为铸铁、铸钢等。

[0057]

可选地,如图6所示,内层弹性体4上设有第一镂空部41和/或外层弹性体2上设有第二镂空部21。

[0058]

具体地,根据具体隔振性能要求,内层弹性体4和外层弹性体2可以设计为镂空结构,如图6所示,内层弹性体4在靠近中间质量体3内壁位置设有第一限位部42和/或外层弹性体2在靠近外框1内壁位置设有第二限位部22,第一限位部42和第一镂空部41位置对应,第二限位部22和第二镂空部21位置对应(图6作为示例,仅用于描述所述结构特征,不代表具体的专利方案,实际应用中,图6中内、外层弹性体中镂空部的形状、尺寸以及限位部形状、尺寸可由本领域技术人员根据具体的性能要求进行设计后确定),以满足特定隔振和限位应用需求。其中,内层弹性体4、外层弹性体2、第一限位部42以及第二限位部22可以使用不同的弹性材料。

[0059]

本实施例中,为了测试本技术中带有中间质量体的汽车隔振衬套(本试验中为二级隔振衬套)和现有技术中传统单级隔振衬套的隔振效果,进行了力传递测试,如图7所示。

[0060]

以质量为10kg的振源为例,分别使用静刚度为600n/mm的单级隔振衬套与使用静刚度600n/mm且中间带有0.5kg的中间质量体的二级隔振衬套对其进行隔振试验得到测试数据,在忽略柔性变形影响的情况下,力传递率情况对比见图7,分别列出了传统单级隔振衬套和上述实施例中二级隔振衬套的力传递率测试数据。

[0061]

如图7所示,在激励频率达到约55hz之前,无论是传统单级隔振衬套还是本技术中的二级隔振衬套,均无隔振作用(力传递率大于100%);在55hz~493hz范围内,二级隔振衬套的隔振能力差于传统单级隔振衬套;而在493hz以上,二级隔振衬套的力传递率下降速度远高于传统单级隔振衬套,说明二级隔振衬套的高频隔振能力更优越于传统单级隔振衬套的高频隔振能力。

[0062]

测试数据说明,当频率高于特定值时,对于二级隔振衬套与振源所构成的系统,其力传递率远小于传统单级隔振衬套与振源之间的力传递率。频率越高,二级隔振衬套与振源之间力传递率与传统单级隔振衬套与振源之间的力传递率之间差值越大,二级隔振衬套的隔振效果明显优于传统单级隔振衬套,从而降低振源传递给车身或底盘的振动,提升对中高频振动激励的隔绝能力,提高整车乘坐的舒适性,改善现有技术中单级隔振结构隔振效果差,影响乘坐体验的问题。

[0063]

本技术中带有中间质量体的汽车隔振衬套的应用场景包括但不只限于:整车动力装置(发动机、驱动电机等)与车身或底盘之间的振动隔离;传动装置(变速箱、分动箱、减速器等)与车身或底盘之间的振动隔离;车辆悬架各类连杆、摆臂、稳定杆等与车身或副车架之间的振动隔离。

[0064]

实施例2:

[0065]

一种汽车,包括车身和实施例1中的带有中间质量体的汽车隔振衬套,汽车隔振衬套固定安装车身上。通过在汽车的主要振源与车身或底盘相连接的部位设置实施例1中的带有中间质量体的汽车隔振衬套,以阻断振动激励向车内传递,提高汽车驾驶的稳定性,提升驾乘人员的乘坐体验。并且汽车隔振衬套在内层弹性体和外层弹性体之间设置中间质量体的整体结构简单,有助于降低隔振衬套的生产成本,便于广泛应用。

[0066]

在本文中,所涉及的内、外等方位词是以附图中零部件位于图中以及零部件相互之间的位置来定义的,只是为了表达技术方案的清楚及方便。应当理解,所述方位词的使用不应限制本技术请求保护的范围。

[0067]

在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征能够相互结合。

[0068]

以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。