本实用新型涉及地铁设施技术领域,特别涉及一种地铁车站配线区疏散结构。

背景技术:

近年来,地铁逐步发展成为解决日趋紧张的城市交通问题的首选方法。但随着各大城市地铁线网的不断加密,区间列车发生故障和火灾的情况逐渐增多,这对紧急情况和火灾工况下区间疏散提出了更高要求。

目前,车站配线区车站没有设置疏散平台,车辆在配线区失去动力时,乘客需从1.35米高的车厢跳至道床面,同时道岔存在尖轨、导曲线轨、翼轨、护轨等连接轨,高于道床250毫米,轨道两侧存在排水沟,均为疏散路径上的障碍,从而妨碍乘客疏散。如何快速疏散车站配线区内人员,有效避免重大安全责任事故发生,是一个亟待解决的问题。

技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种地铁车站配线区疏散结构,解决了常规车站配线区无疏散平台的问题,极大地提高了车站配线区的疏散效率,有效避免重大安全责任事故发生,实现无障碍疏散。

为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种地铁车站配线区疏散结构,车站配线区具有车站底板,轨道穿过车站配线区,其特征在于,包括疏散平台、平台下轨楼梯、疏散路径和设备区端部楼梯;疏散平台的长度方向沿线路中心线设置,疏散平台沿宽度方向的一侧设置至车辆限界限值处,平台下轨楼梯的上端与疏散平台的端部连接;疏散路径设置在车站底板上,疏散路径的两端分别与平台下轨楼梯的下端和设备区端部楼梯连接。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,还包括配线区坡道,配线区坡道设置在疏散路径经过轨道的位置处,沿配线区坡道可由轨道的一侧行进至另一侧。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,还包括盖板,盖板设置在轨道的排水沟上方。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,疏散平台的高度高于轨道的轨面850mm,疏散平台的宽度不小于600mm;在疏散平台沿宽度方向的另一侧上方设置有栏杆扶手,且疏散平台在竖直方向上与栏杆扶手之间的距离为900mm。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,沿疏散路径设置有反光条。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,沿疏散路径设置有多个照明设备和多个疏散指示。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,照明设备距车站底板2.5m处安装,以使照明设备的照度不小于5lx。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,相邻两个疏散指示的间距小于10m,且疏散指示距车站底板0.5m处安装。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,对于地铁b型车辆,疏散平台沿宽度方向的一侧距线路中心线的距离为1.6m。

进一步地,在上述的地铁车站配线区疏散结构中,配线区坡道由混凝土预制而成,配线区坡道的底端与车站底板接触,配线区坡道的高度与轨道的高度相同;配线区坡道包括第一侧坡体、第二侧坡体和平台体,第一侧坡体和第二侧坡体分别位于轨道中最外侧的两条钢轨的外侧,平台体位于轨道内部。

本实用新型的技术方案解决了常规车站配线区无疏散平台的问题,有效避免地铁车辆在配线区失去动力时,乘客需从车厢跳下的风险,便于乘客疏散,同时解决了乘客沿疏散路径疏散时,需跨越轨道钢轨及跨越排水沟,存在安全隐患的问题,使疏散路径更加平顺,极大地提高了车站配线区疏散效率,有效避免重大安全责任事故发生,实现无障碍疏散。

附图说明

构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。其中:

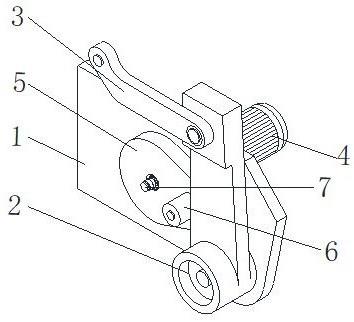

图1本实用新型一实施例的结构示意图;

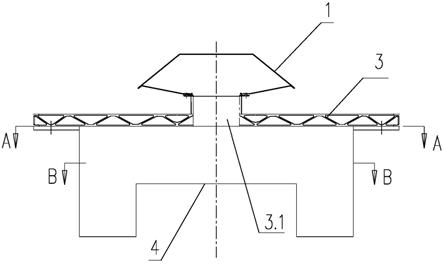

图2本实用新型一实施例中配线区坡道和盖板处的结构示意图;

图3是图2中沿a-a截面剖视图;

图4本实用新型一实施例中疏散平台的截面剖视图。

附图标记说明:

1-疏散平台,2-平台下轨楼梯,3-疏散路径,31-反光条,4-设备区端部楼梯,5-配线区坡道,51-第一侧坡体,52-第二侧坡体,53-平台体,6-盖板,7-栏杆扶手。

具体实施方式

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。各个示例通过本实用新型的解释的方式提供而非限制本实用新型。实际上,本领域的技术人员将清楚,在不脱离本实用新型的范围或精神的情况下,可在本实用新型中进行修改和变型。例如,示为或描述为一个实施例的一部分的特征可用于另一个实施例,以产生又一个实施例。因此,所期望的是,本实用新型包含归入所附权利要求及其等同物的范围内的此类修改和变型。

在本实用新型的描述中,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型而不是要求本实用新型必须以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。本实用新型中使用的术语“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接;可以是直接相连,也可以通过中间部件间接相连;可以是有线电连接、无线电连接,也可以是无线通信信号连接,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

所附附图中示出了本实用新型的一个或多个示例。详细描述使用了数字和字母标记来指代附图中的特征。附图和描述中的相似或类似标记的已经用于指代本实用新型的相似或类似的部分。如本文所用的那样,用语“第一”、“第二”、“第三”以及“第四”可互换地使用,以将一个构件与另一个区分开,且不旨在表示单独构件的位置或重要性。

如图1至图4所示,根据本实用新型的实施例,提供了一种地铁车站配线区疏散结构,车站配线区具有车站底板,轨道穿过车站配线区,包括疏散平台1、平台下轨楼梯2、疏散路径3和设备区端部楼梯4;疏散平台1的长度方向沿线路中心线设置,疏散平台1沿地铁隧道的长度方向延伸并与地铁隧道的侧壁连接,疏散平台1沿其宽度方向的一侧设置至地铁列车车辆限界限值处,平台下轨楼梯2的上端与疏散平台1的端部连接;疏散路径3设置在车站底板上,疏散路径3的两端分别与平台下轨楼梯2的下端和设备区端部楼梯4连接。

在上述实施例中,在地铁配线区增设疏散平台1,疏散平台1的长度方向沿着线路中心线设置,疏散平台1的宽度大小应满足疏散要求,疏散平台1沿宽度方向的一侧设置至车辆限界限值处,同时疏散平台1的上端面距轨道的轨面的距离接近车辆的车厢底面距轨面的距离,即疏散平台1的上端面的高度应接近车辆的车厢底面,便于乘客从车辆内踏到疏散平台1上。例如,对于地铁b型车辆,疏散平台1沿其宽度方向的一侧距线路中心线的距离为1.6m。疏散平台1的起点与地铁区间内的疏散平台1连接(相邻的两个地铁车站之间的位置为地铁区间),疏散平台1的终点处设置有平台下轨楼梯2,便于乘客从疏散平台1进入车站底板。车站底板上设置疏散路径3,疏散路径3的两端分别与平台下轨楼梯2的下端和设备区端部楼梯4连接,便于乘客疏散。本地铁车站配线区疏散结构解决了常规车站配线区无疏散平台1的问题,不仅有效避免地铁车辆在配线区失去动力时,乘客需从车厢跳下的风险,而且便于乘客疏散,提高了疏散效率。

优选地,如图1和图4所示,在本实用新型一个实施例中,疏散平台1的高度高于轨面850mm;疏散平台1的宽度不小于600mm,且在疏散平台1沿宽度方向的另一侧的上方设置有栏杆扶手7,且疏散平台1在竖直方向上与栏杆扶手7之间的距离为900mm。疏散平台1为现浇混凝土结构,疏散平台1的高度高于轨面850mm,这里指的是疏散平台1的中心面与轨面之间的距离为850mm。疏散平台1沿宽度方向的另一侧即是与地铁隧道的侧壁连接的一侧,栏杆扶手7与地铁隧道的侧壁连接。

疏散平台1的宽度不小于600mm,该宽度范围便于乘客在疏散平台1上行走,疏散平台1沿宽度方向的另一侧的上方设置栏杆扶手7,且栏杆扶手7比疏散平台1的上端面高900mm,这样便于乘客行走时使用栏杆扶手7,确保乘客疏散时的安全。

为了解决乘客沿疏散路径3疏散的过程中,经过道岔存在尖轨、导曲线轨、翼轨、护轨等连接轨时,妨碍乘客疏散,存在安全隐患的问题,如图1至图3所示,在本实用新型一个实施例中,还包括配线区坡道5,配线区坡道5设置在疏散路径3经过轨道的位置处,沿配线区坡道5可由轨道的一侧行进至另一侧。在疏散路径3经过轨道的位置处设置配线区坡道5,且设置在轨道钢轨的两侧,使疏散路径3更加平顺,极大地提高了车站配线区的疏散效率,有效避免重大安全责任事故发生,实现无障碍疏散。

优选地,为了便于建造,且使疏散路径3平顺性更好,在本实用新型一个实施例中,配线区坡道5由混凝土预制而成,配线区坡道5的底端与车站底板接触,配线区坡道5的高度与轨道的高度相同,配线区坡道5包括第一侧坡体51、第二侧坡体52和平台体53,第一侧坡体51和第二侧坡体52分别位于轨道中最外侧的两条钢轨的外侧,平台体53位于轨道内部,且第一侧坡体51和第二侧坡体52的末端分别延伸至排水沟处。其中,第一侧坡体51和第二侧坡体52分别位于外侧的两条钢轨的外侧,第一侧坡体51和第二侧坡体52均有一定坡度,便于乘客行走。优选地,在本实用新型一个实施例中,第一侧坡体51和第二侧坡体52的纵向截面为直角梯形。另外,平台体53位于轨道内部,轨道中内部的钢轨均穿过平台体53,平台体53的高度与轨道中钢轨的高度相同,使轨道内的平顺性更好,能实现无障碍疏散。优选地,在本实用新型一个实施例中,轨道包括两条钢轨,轨道内部没有钢轨穿过平台体53,那么平台体53的横截面和纵向截面均为长方形。

为了解决乘客沿疏散路径3疏散时,需跨越排水沟,存在安全隐患的问题,如图1至图3所示,在本实用新型一个实施例中,还包括盖板6,盖板6设置在轨道的排水沟上方。在疏散路径3经过的排水沟上方设置盖板,使疏散路径3更加平顺,进一步提高了车站配线区的疏散效率,有效避免重大安全责任事故发生,实现无障碍疏散。优选地,为了使结构更加稳定,在本实用新型一个实施例中,盖板6的宽度为200mm,盖板6的厚度为50mm。

为了更加清晰地明确疏散路径3,便于乘客疏散,如图1所示,在本实用新型一个实施例中,沿疏散路径3设置有反光条31。通过沿疏散路径3设置反光条31,可以明确疏散路径3,便于乘客疏散,提高疏散效率。

为了加强疏散路径3上的照明,便于乘客疏散,如图1所示,在本实用新型一个实施例中,沿疏散路径3设置有多个照明设备。通过沿疏散路径3安装照明设备,可以使疏散路径3的范围内增加照明,便于乘客疏散。优选地,为了使疏散路径3范围内提供更好的照明,在本实用新型一个实施例中,照明设备距车站底板2.5m处安装,以使疏散路径3范围内的照度不小于5lx。

为了便于乘客沿疏散路径3进行疏散,如图1所示,在本实用新型一个实施例中,沿疏散路径3设置有多个疏散指示。通过在疏散路径3上安装疏散指示,便于乘客沿疏散路径3疏散。优选地,为了更好的为乘客起到指示作用,在本实用新型一个实施例中,相邻两个疏散指示的间距小于10m,且疏散指示距车站底板0.5m处安装。

从以上的描述中,可以看出,本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果:在地铁配线区增设疏散平台1,疏散平台1的长度方向沿着线路中心线设置,疏散平台1的宽度大小应满足疏散要求,疏散平台1沿宽度方向的一侧设置至车辆限界限值处,同时疏散平台1的上端面的高度应接近车辆的车厢底面,便于乘客从车辆内踏到疏散平台1上,疏散平台1的终点处设置有平台下轨楼梯2。车站底板上设置疏散路径3,疏散路径3的两端分别与平台下轨楼梯2的下端和设备区端部楼梯4连接,便于乘客疏散。

与现有技术相比,本实用新型的地铁车站配线区疏散结构解决了常规车站配线区无疏散平台1的问题,有效避免地铁车辆在配线区失去动力时,乘客需从车厢跳下的风险,便于乘客疏散,同时解决了乘客沿疏散路径3疏散时,需跨越轨道钢轨及跨越排水沟,存在安全隐患的问题,使疏散路径3更加平顺,极大地提高了配线区疏散效率,有效避免重大安全责任事故发生,实现无障碍疏散。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。