1.本发明属于微流控和生物制药领域,涉及一种微流控实验板及细胞培养方法。

背景技术:

2.常规细胞培养作为一种生理模型广泛的应用在药物筛选、新药测试和高等院校的生物学以及药学研究中。目前大多数的作为药物筛选生理模型应用的细胞培养方式都局限于单一细胞的单层二维培养,少数高等院校科研机构以多种细胞的二维或三维成球培养作为生理模型或是病理模型的研究模型。然而,根据近几年各类文献发表的数据表明,仅单一细胞的二维培养所呈现出来生理指标和细胞在真实动物体内的生物学表现并不相同。这些文献说明了新药筛选是在通过常规细胞培养药物测试后进入临床人体实验的高失败率原因。须注意即使是动物实验结果(如小鼠、大鼠实验)也经常呈现与人体临床实验结果的高度违和率。此现象显示了常规的二维单一种类细胞培养和动物实验皆非作为药物筛选和相关研究生理模型最合适的方法与途径。

3.器官芯片作为一种构建更接近人体组织生理模型的手段,其拥有仿真生理模型物理结构的能力,且具备搭建生理微环境的可能性,是比起常规细胞培养和动物实验更有效率和参考性的平台,在作为药物测试和新药筛选的应用方面可有效缩短药物研发周期及评价个体差异以利于精准治疗,并可作为高等院校科研机构在研究生理和病理模型更先进的工具方法。然而,学术界的器官芯片多是按照特定器官研究需要临时设计加工的,并不具备通用性和稳定性。且由于很多人为操作上的差异,如每次细胞接种的数量、分布位置、实验操作手法等人为因素,造成器官芯片生理模型批次间的差异,使实验结果重复性不佳。

4.生物打印技术是一种能帮助人工构建生理模型标准化、可量化、且能在保有稳定性前提下批量构建生产的手段,其能排除很多人工操作上不可排除的随机性和偏差性,能够帮助器官芯片技术和体外组织工程建立更好的实验平台和工具,然而一般常规的器官芯片多与生物打印技术不兼容,其封闭的流道导致生物打印进行困难,导致目前市面上的器官芯片多半还是使用传统常规的人工接种细胞的方法做实验,不能保证稳定且重复性好的结果。

技术实现要素:

5.鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种微流控实验板及细胞培养方法,用于解决现有技术中缺少标准化的多细胞共培养工具的问题。

6.为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种微流控实验板,包括:

7.上层流道板,包括第一液体进口、第二液体进口、第一液体出口、第二液体出口及上层培养腔室,所述上层培养腔室上下贯穿所述上层流道板,所述第一液体进口、所述第二液体进口、所述第一液体出口及所述第二液体出口均自所述上层流道板表面开口,且所述第一液体进口、所述上层培养腔室及所述第一液体出口依次连通;

8.上层密封膜,位于所述上层流道板下方,所述上层密封膜中设有第一流道孔、第二

流道孔及第一过孔,所述第一流道孔与所述第二液体进口连通,所述第二流道孔与所述第二液体出口连通,所述第一过孔暴露出所述上层培养腔室的至少一部分;

9.下层密封膜,位于所述上层密封膜下方,所述下层密封膜中设有第三流道孔、第四流道孔及第二过孔,所述第三流道孔与所述第一流道孔连通,所述第四流道孔与所述第二流道孔连通,所述第二过孔与所述第一过孔对准;

10.多孔膜,位于所述上层密封膜及所述下层密封膜之间,并遮盖所述第一过孔及所述第二过孔;

11.下层流道板,位于所述下层密封膜下方,所述下层流道板包括下层培养腔室,所述下层培养腔室上下贯穿所述下层流道板,所述第二过孔暴露出所述下层培养腔室的至少一部分,所述第三流道孔、所述下层培养腔室及所述第四流道孔依次连通。

12.可选地,所述微流控实验板还包括上层透气膜及下层透气膜,所述上层透气膜用于封闭所述上层培养腔室位于所述上层流道板正面的开口,所述下层透气膜用于封闭所述下层培养腔室位于所述下层流道板背面的开口。

13.可选地,所述上层流道板正面设有凹腔,所述上层培养腔室位于所述上层流道板正面的开口位于所述凹腔的底面,所述上层透气膜贴附于所述凹腔的底面。

14.可选地,所述上层培养腔室包括上下连通的上层主培养腔及上层流道,所述上层流道位于所述上层流道板背面,所述上层主培养腔位于所述上层流道板正面,所述上层主培养腔的开口面积小于所述上层流道的开口面积,且所述上层主培养腔的开口位于所述上层流道的开口范围内,所述第一液体进口、所述上层流道及所述第一液体出口依次连通。

15.可选地,所述上层流道呈梭形。

16.可选地,所述下层培养腔室包括上下连通的下层主培养腔及下层流道,所述下层流道位于所述下层流道板正面,所述下层主培养腔位于所述下层流道板背面,所述下层主培养腔的开口面积小于所述下层流道的开口面积,且所述下层主培养腔的开口位于所述下层流道的开口范围内,所述第三流道孔、所述下层流道及所述第四流道孔依次连通。

17.可选地,所述下层流道呈梭形。

18.可选地,所述微流控实验板还包括上层密封塞及下层密封塞,所述上层流道板正面设有与所述上层密封塞相配合的上层凹腔,所述下层流道板背面设有与所述下层密封塞相配合的下层凹腔,所述上层凹腔与所述上层培养腔室连通,所述下层凹腔与所述下层培养腔室连通。

19.可选地,所述上层培养腔室呈梭形,所述下层培养腔室呈梭形。

20.可选地,所述第一液体进口、所述第二液体进口、所述第一液体出口及所述第二液体出口至少有一个自所述上层流道板正面开口,或者所述第一液体进口、所述第二液体进口、所述第一液体出口及所述第二液体出口至少有一个自所述上层流道板侧面开口。

21.可选地,所述上层密封膜及所述下层密封膜包括压敏膜。

22.本发明还提供一种细胞培养方法,包括以下步骤:

23.提供如上任意一项所述的微流控实验板,在所述多孔膜的至少一面接种细胞;

24.经由所述第一液体进口与所述第二液体进口中的至少一个输送培养基或给药样本,进行所述多孔膜至少一面细胞的培养。

25.可选地,分别在所述多孔膜的两面接种细胞,并经由所述第一液体进口往所述上

层培养腔室通入培养基或给药样本,经由所述第二液体进口往所述下层培养腔室通入培养基或给药样本,进行所述多孔膜双面细胞的共培养。

26.可选地,通过外接管道将所述第一液体进口及所述第二液体进口中的至少一个与泵体连接,以单面或双面连续供液。

27.可选地,在进行细胞培养时,对位于所述多孔膜至少一面的细胞进行连续不断的剪切力刺激。

28.可选地,对于所述多孔膜正面的细胞接种,经由所述上层培养腔室位于所述上层流道板正面的开口往所述多孔膜正面滴定溶液,然后采用上层透气膜或上层密封塞封闭所述上层培养腔室位于所述上层流道板正面的开口;对于所述多孔膜背面的细胞接种,经由所述下层培养腔室位于所述下层流道板背面的开口往所述多孔膜背面滴定溶液,然后采用下层透气膜或下层密封塞封闭所述下层培养腔室位于所述下层流道板背面的开口。

29.可选地,对于所述多孔膜正面的细胞接种,经由所述上层培养腔室位于所述上层流道板正面的开口采用细胞打印方式将细胞打印至所述多孔膜正面,然后采用上层透气膜或上层密封塞封闭所述上层培养腔室位于所述上层流道板正面的开口;对于所述多孔膜背面的细胞接种,经由所述下层培养腔室位于所述下层流道板背面的开口采用细胞打印方式将细胞打印至所述多孔膜另一面,然后采用下层透气膜或下层密封塞封闭所述下层培养腔室位于所述下层流道板背面的开口。

30.可选地,所述细胞培养方法用于仿真血管屏障、肺泡屏障、肠屏障或血脑屏障。

31.如上所述,本发明的微流控实验板提供了一种可用于单面细胞培养或两种及以上细胞双面共培养的标准化平台,包含双面可连续供液、可构建生理剪切力微环境的细胞培养腔室。本发明的微流控实验板可作为一种便于与细胞生物打印技术结合的细胞共培养标准化平台,可在组装的过程中将细胞以标准化、量化的手段接种至芯片上,实现较高的实验重复性,使每次实验结果更具参考性。本发明的微流控实验板能够在工业生产中大批量制造,是一种稳定工艺的器官芯片产品。本发明可用于仿真生理模型中的血管屏障,肺泡屏障,肠屏障等组织结构,并可作为相关生理模型物质传导研究的仿真工具与手段,梭型流道可在所有细胞培养的多孔膜范围内产生均匀且符合生理值的剪切力。本发明的微流控实验板可外接蠕动泵等泵体,形成循环供液系统,可用于产生接近生理值的血管血液流速与构建高剪切力微环境。

附图说明

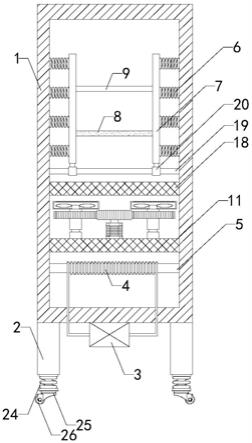

32.图1显示为微流控实验板的侧视图。

33.图2显示为微流控实验板的剖面图。

34.图3显示为微流控实验板的剖面分解结构示意图。

35.图4显示为微流控实验板的立体分解结构示意图。

36.图5显示为上层流道板的俯视图。

37.图6显示为上层流道板的仰视图。

38.图7显示为下层流道板的俯视图。

39.图8显示为所述下层流道板的侧视图。

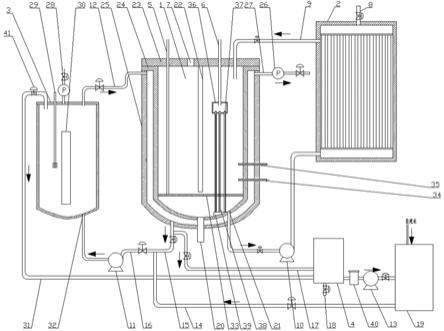

40.图9显示为微流控实验板在另一实施例中的俯视图。

41.图10显示为微流控实验板在另一实施例中的立体分解结构示意图。

42.图11显示为微流控实验板在另一实施例中的剖面分解结构示意图。

43.图12显示为微流控实验板的密封塞尚未堵住培养腔室开口的情形。

44.图13显示为微流控实验板的密封塞堵住培养腔室开口的情形。

45.图14显示为微流控实验板的立体分解结构示意图。

46.元件标号说明

[0047]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层流道板

[0048]

101

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一液体进口

[0049]

102

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二液体进口

[0050]

103

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一液体出口

[0051]

104

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二液体出口

[0052]

105

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层培养腔室

[0053]

1051

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层主培养腔

[0054]

1052

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层流道

[0055]

106

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凹腔

[0056]

107

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层凹腔

[0057]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层密封膜

[0058]

201

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一流道孔

[0059]

202

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二流道孔

[0060]

203

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一过孔

[0061]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层密封膜

[0062]

301

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三流道孔

[0063]

302

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第四流道孔

[0064]

303

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二过孔

[0065]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

多孔膜

[0066]5ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层流道板

[0067]

501

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层培养腔室

[0068]

5011

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层主培养腔

[0069]

5012

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层流道

[0070]

502

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凹腔

[0071]

503

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层凹腔

[0072]6ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层透气膜

[0073]7ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层透气膜

[0074]8ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

外接管道

[0075]9ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上层密封塞

[0076]

10

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

下层密封塞

具体实施方式

[0077]

以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书

所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。

[0078]

请参阅图1至图14。需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图式中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0079]

实施例一

[0080]

本实施例中提供一种微流控实验板,请参阅图1至图4,其中,图1显示为微流控实验板的侧视图,图2显示为微流控实验板的剖面图,图3显示为微流控实验板的剖面分解结构示意图,图4显示为微流控实验板的立体分解结构示意图。所述微流控实验板包括上层流道板1、上层密封膜2、下层密封膜3、多孔膜4及下层流道板5。

[0081]

请参阅图5及图6,其中,图5显示为所述上层流道板1的俯视图,图6显示为所述上层流道板的仰视图。所述上层流道板1包括第一液体进口101、第二液体进口102、第一液体出口103、第二液体出口104及上层培养腔室105,所述上层培养腔室105上下贯穿所述上层流道板1,所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104均自所述上层流道板表面开口,且所述第一液体进口101、所述上层培养腔室105及所述第一液体出口103依次连通。

[0082]

请回头参见图4,所述上层密封膜2位于所述上层流道板1下方,所述上层密封膜2中设有第一流道孔201、第二流道孔202及第一过孔203,所述第一流道孔201与所述第二液体进口102连通,所述第二流道孔202与所述第二液体出口104连通,所述第一过孔203暴露出所述上层培养腔室105的至少一部分;所述下层密封膜3位于所述上层密封膜2下方,所述下层密封膜3中设有第三流道孔301、第四流道孔302及第二过孔303,所述第三流道孔301与所述第一流道孔201连通,所述第四流道孔302与所述第二流道孔202连通,所述第二过孔303与所述第一过孔203对准;所述多孔膜4位于所述上层密封膜2及所述下层密封膜3之间,并遮盖所述第一过孔203及所述第二过孔303;所述下层流道板5位于所述下层密封膜3下方。

[0083]

请参阅图7及图8,其中,图7显示为所述下层流道板5的俯视图,图8显示为所述下层流道板5的侧视图。所述下层流道板5包括下层培养腔室501,所述下层培养腔室501上下贯穿所述下层流道板5。

[0084]

请回头参见图4,所述第二过孔303暴露出所述下层培养腔室501的至少一部分,所述第三流道孔301、所述下层培养腔室501及所述第四流道孔302依次连通。

[0085]

作为示例,所述上层流道板1与所述下层流道板5均可采用聚合物塑料材质,所述上层密封膜2及所述下层密封膜3包括压敏膜。当然,所述上层密封膜2及所述下层密封膜3也可以采用其他生物兼容性佳的胶膜,只要能够使所述上层流道板与1所述下层流道板5能够实现良好的键合密封即可。

[0086]

作为示例,请回头参见图2至图4,所述微流控实验板还包括上层透气膜6及下层透气膜7,所述上层透气膜6用于封闭所述上层培养腔室105位于所述上层流道板1正面的开口,所述下层透气膜7用于封闭所述下层培养腔室501位于所述下层流道板5背面的开口。

[0087]

作为示例,如图2及图3所示,所述上层流道板1正面设有凹腔106,所述上层培养腔室105位于所述上层流道板1正面的开口位于所述凹腔106的底面,所述上层透气膜6可通过黏贴方式贴附于所述凹腔106的底面以封闭该开口,所述下层透气膜7也可以通过黏贴方式贴附于下层流道板5背面预设位置。

[0088]

需要指出的是,所述下层流道板5的背面预设位置可设有凹腔502(如图8所示),所述下层透气膜7贴附于所述凹腔502的底面,所述下层流道板5的背面预设位置也可不设凹腔(如图2及图3所示),所述下层透气膜7凸设于所述下层流道板5背面。

[0089]

需要指出的是,相较于常见的实验室自制pdms/pdms或是pdms/玻璃片键合封闭的微流控芯片,本发明组装完成后的开放腔室设计可让使用者更方便进行稳定性较好,操作误差较小的细胞接种步骤,且便于与生物打印技术结合,使在芯片上作细胞打印后再密封成为可能,对于器官芯片实验重复性与稳定性上可做进一步推进。

[0090]

作为示例,如图6所示,所述上层培养腔室105包括上下连通的上层主培养腔1051及上层流道1052,所述上层流道1052位于所述上层流道板1背面,所述上层主培养腔1051位于所述上层流道板1正面,所述上层主培养腔1051的开口面积小于所述上层流道1052的开口面积,且所述上层主培养腔1051的开口位于所述上层流道1052的开口范围内,所述第一液体进口101、所述上层流道1052及所述第一液体出口103依次连通。

[0091]

作为示例,如图7所示,所述下层培养腔室501包括上下连通的下层主培养腔5011及下层流道5012,所述下层流道5012位于所述下层流道板5正面,所述下层主培养腔5011位于所述下层流道板5背面,所述下层主培养腔5011的开口面积小于所述下层流道5012的开口面积,且所述下层主培养腔5011的开口位于所述下层流道5012的开口范围内。如图4所示,所述第三流道孔301、所述下层流道5012及所述第四流道孔302依次连通。

[0092]

作为示例,所述上层流道1052与所述下层流道5012均呈梭形,梭型流道有利于在所有细胞培养的多孔膜范围内产生均匀且符合生理值的剪切力。

[0093]

作为示例,所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104至少有一个自所述上层流道板1正面开口,或者所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104至少有一个自所述上层流道板1侧面开口。

[0094]

如图5所示,显示为所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104的开口均开设于所述上层流道板1正面的情形,这种设置可便于微流控实验板厚度尽量减薄,对于显微镜的焦距配置要求较低。

[0095]

如图9及图10所示,显示为在另一实施例中所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104的开口均开设于所述上层流道板1侧面的情形,其中,图9为微流控实验板的俯视图,图10为微流控实验板的立体分解结构示意图。具体的,所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104均呈弯折状,以便穿透所述上层流道板1的背面。所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104的开口均开设于所述上层流道板1侧面的设置便于双面细胞培养的实时观察,微流控实验板两面皆可平放于显微镜上作对焦。

[0096]

作为示例,所述第一液体进口及所述第二液体进口可通过外接管道8外接蠕动泵

或其它泵体,以实现双面微流控连续供液功能,可实现对多孔膜两面细胞进行连续不断且接近生理微环境值的剪切力刺激。

[0097]

如图11至图14所示,显示为在另一实施例中,培养腔室通过密封塞而不是透气膜封闭的情形,其中,图11显示为微流控实验板的剖面分解结构示意图,图12显示为微流控实验板的密封塞尚未堵住培养腔室开口的情形,图13显示为微流控实验板的密封塞堵住培养腔室开口的情形,图14显示为微流控实验板的立体分解结构示意图。

[0098]

具体的,所述密封塞分为上层密封塞9及下层密封塞10,所述上层流道板1正面设有与所述上层密封塞9相配合的上层凹腔107,所述下层流道板5背面设有与所述下层密封塞10相配合的下层凹腔503,所述上层凹腔107与所述上层培养腔室105连通,所述下层凹腔与503所述下层培养腔室501连通。

[0099]

作为示例,所述上层凹腔107与所述下层凹腔503的开口包括但不限于圆形,所述上层凹腔107与所述下层凹腔503的侧壁可呈台阶状,以实现更好的密封效果。所述上层密封塞9及所述下层密封塞10的材质包括但不限于聚合物。

[0100]

作为示例,所述上层培养腔室与所述下层培养腔室兼具培养腔室和流道的作用,本实施例中,所述上层培养腔室与所述下层培养腔室均呈梭形,有利于在所有细胞培养的多孔膜范围内产生均匀且符合生理值的剪切力。

[0101]

需要指出的是,图11至图14显示为所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104的开口均开设于所述上层流道板1侧面的情形,然而,在其它实施例中,所述第一液体进口101、所述第二液体进口102、所述第一液体出口103及所述第二液体出口104的开口位置也可以根据需要进行调整,例如可设置于所述上层流道板1正面,此处不应过分限制本发明的保护范围。

[0102]

需要指出的是,细胞迁移侵袭试验板具有类似的可供在半透膜两面培养细胞的功能,但是细胞迁移侵袭试验板没有连续供液流道,仅能提供无剪切力的静态培养,且此类细胞侵袭试验板多半在两面分别接种不同细胞时操作困难,需要大量的细胞悬浮液浸泡造成浪费。而本发明可以克服该问题。

[0103]

另外,一般实验用的自制微流控器官芯片通常做成密闭的流道腔室,在细胞接种时不外乎是将细胞悬浮液流入后静置,使其任意贴壁。这样的不稳定且考验实验操作手法的方式容易导致每次实验间各批次的实验结果差异,甚至同样的实验条件换个人来操作就重复不出一样的结果,且实验用的自制芯片多用pdms(聚二甲基硅氧烷)制成,即一种公差很大,具伸缩性的聚合物材料,其缺点是无法标准化生产、且容易变形、吸附小分子物质,在高通量药筛与药物测试上有相当大的瓶颈。而本发明可适配现有细胞生物打印技术进行标准化与可量化的稳定细胞接种与特殊结构的打印构建能够克服这些问题。

[0104]

本实施例的微流控实验板将微流控的供液控制与细胞培养整合并标准化,解决了这一整合中所遇到的所有结构和加工问题,可作为一种可仿真几种不同器官组织的通用细胞共培养工具,在此细胞共培养结构上可实现连续均一且接近生理质的高剪切力培养微环境,能够实现该工具上共培养细胞在多孔膜两侧的培养,从而模拟不同细胞之间的细胞间质带,在进行双侧细胞共培养时,通过双面连续供液能够实现对两侧细胞皆进行连续不断并接近生理微环境值的剪切力刺激。该微流控实验板还可作为器官芯片平台,可适配现有细胞生物打印技术进行标准化与可量化的稳定细胞接种与特殊结构的打印构建。同时,该

微流控实验板在芯片加工方面可实现稳定加工的产业化生产。

[0105]

实施例二

[0106]

本发明还提供一种细胞培养方法,包括以下步骤:

[0107]

s1:提供如实施例一中所述的微流控实验板,在所述多孔膜的至少一面接种细胞;

[0108]

s2:经由所述第一液体进口与所述第二液体进口中的至少一个输送培养基或给药样本,进行所述多孔膜至少一面细胞的培养。

[0109]

作为示例,分别在所述多孔膜的两面接种细胞,并经由所述第一液体进口往所述上层培养腔室通入培养基或给药样本,经由所述第二液体进口往所述下层培养腔室通入培养基或给药样本,进行所述多孔膜双面细胞的共培养。

[0110]

具体的,所述多孔膜的两面接种的细胞种类可以相同,也可以不同。本实施例中,所述多孔膜两个表面接种的细胞种类均为至少一种,且所述多孔膜的两个表面接种的细胞至少有一部分种类不同,从而实现多种细胞共培养。利用所述微流控实验板进行共培养细胞在多孔膜两侧的培养,可以模拟不同细胞之间的细胞间质带,研究通过半透膜的细胞相互作用。

[0111]

作为示例,细胞的接种有两种方法:

[0112]

1)可于组装好的微流控实验板(透气膜尚未贴附)其中一个培养腔室开口处直接滴定溶液,待细胞良好贴壁之后用透气膜或密封塞封闭该面培养腔室的开口,灌入培养基,再翻转至另一面滴定溶液,待细胞良好贴壁之后用透气膜或密封塞封闭该面培养腔室的开口,灌入培养基,将两面细胞封闭培养;其中,滴定溶液可包括包含细胞的细胞悬浮液或细胞外基质溶液等,也可包括不含细胞的其它溶液,在滴定操作中,可以滴定不止一种溶液,且这些溶液的滴定量、次序、滴定次数可以根据需要进行调整。

[0113]

2)可使用细胞打印技术在组装好的微流控实验板(透气膜尚未贴附或密封塞尚未塞入)其中一个培养腔室直接打印需要的图案和结构,待细胞良好贴壁之后用透气膜或密封塞封闭,翻至另一面再用生物打印技术作需求的打印工作,待细胞良好贴壁之后用透气膜或密封塞封闭,将两面打印妥善的细胞结构封闭培养。

[0114]

作为示例,两面细胞接种完成后,可通过外接管道将所述第一液体进口及所述第二液体进口中的至少一个与泵体连接,以实现单面或双面连续供液。所述第一液体出口及所述第二液体出口也可以与其它外接管道连接。所述泵体包括但不限于蠕动泵,所述外接管道包括但不限于软管。

[0115]

具体的,所述上层培养腔室和下层培养腔室可同时通入不同的培养基或是给药样本。流动的培养基或给药样本在细胞培养腔室内会产生相应的剪切力,用以仿真接近生理微环境的细胞培养条件,即一定数值的剪切力环境;通过控制培养基流入的速度控制上下层腔室内细胞受到的剪切力可实现生理模型与生理微环境的良好构建。如此一来既可产生够快的流速(例如产生接近生理值的血管血液流速),在梭形设计的流道内和细胞生长的多孔膜各处上能够最大限度地产生均匀且符合生理值大小的剪切力微环境,可实现对位于所述多孔膜一面或两面细胞进行连续不断的剪切力刺激。

[0116]

作为示例,所述细胞培养方法可用于仿真生理模型中的血管屏障、肺泡屏障、肠屏障、血脑屏障等组织结构,并可作为相关生理模型物质传导研究的仿真工具与手段。例如欲仿真血脑屏障(blood brain barrier)模型时,可将脑内皮细胞、脑星状胶质细胞与脑周细

胞分别以生物打印技术在多孔膜两面分别进行标准化与量化的细胞接种,根据真实生理模型的各种类脑细胞比例将三种不同种类的细胞按比例个数精准的打印接种在此微流控实验板的培养腔室开口处,并可依照真实生理模型的排列结构去作打印接种,最后将双面打印好的细胞培养腔室用透气膜封闭灌入培养基即可培养,此透气膜封闭步骤操作简单快速,无须等离子发射器等实验仪器即可密封芯片。上述步骤完成后即可开始通入培养基,作符合生理微环境的细胞培养,同时微流控实验板上下透明的透气膜方便细胞实时观测。在整套细胞培养周期结束后,可轻易将透气膜撕起,直接对里面的细胞实验样本作后续固定与荧光染色等操作。

[0117]

综上所述,本发明的微流控实验板提供了一种可用于单面细胞培养或两种及以上细胞双面共培养的标准化平台,包含双面可连续供液、可构建生理剪切力微环境的细胞培养腔室。本发明的微流控实验板可作为一种便于与细胞生物打印技术结合的细胞共培养标准化平台,可在组装的过程中将细胞以标准化、量化的手段接种至芯片上,实现较高的实验重复性,使每次实验结果更具参考性。本发明的微流控实验板能够在工业生产中大批量制造,是一种稳定工艺的器官芯片产品。本发明可用于仿真生理模型中的血管屏障,肺泡屏障,肠屏障等组织结构,并可作为相关生理模型物质传导研究的仿真工具与手段,梭型流道可在所有细胞培养的多孔膜范围内产生均匀且符合生理值的剪切力。本发明的微流控实验板可外接蠕动泵等泵体,形成循环供液系统,可用于产生接近生理值的血管血液流速与构建高剪切力微环境。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

[0118]

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。