本发明涉及气溶胶产生装置技术领域,尤其涉及一种油芯分离结构和气溶胶产生装置。

背景技术:

随着电子烟技术的发展以及电子烟的普及,市场需求不断的增加,电子烟得到了广泛的认可。

目前,市场电子烟的烟弹存放一段时间后,会出现持续漏油现象,是现今行业的痛点,各种采用的油芯采用拉拔式(烟油与雾化芯)分离,拉拔式分离的油烟与雾化芯分离的结构,其内部的结构比较复杂,从而影响组装的效率,成本较高,稳定性较差。

技术实现要素:

本发明的目的是提供一种结构简单的防漏油的油芯分离结构和气溶胶产生装置。

本发明公开了一种油芯分离结构,包括吸嘴;油杯,与所述吸嘴连接,形成有用于盛装烟油的第一油仓,所述第一油仓的底部设置有容纳孔;密封组件,外周侧开设有第一进油孔,所述密封组件嵌入于所述容纳孔内且可滑动,以使第一进油孔从所述容纳孔中露出;导气管,一端插接于所述密封组件内且所述密封组件可在所述导气管上滑动,另一端与所述吸嘴插接连通;雾化芯,与所述导气管连接,并设置在所述密封组件内,所述第一进油孔与所述雾化芯连通;底座,与所述密封组件的底部连接,并可滑动地设置在所述油杯上;其中,外力作用于所述底座带动所述密封组件在所述容纳孔内滑动,以露出所述第一进油孔。

可选的,所述密封组件包括第一密封件和第一支架,所述第一密封件的一端与所述导气管滑动连接,另一端与所述底座连接;所述第一支架设置在所述第一密封件内,并位于所述第一密封件和所述导气管之间,所述第一支架的两端分别抵持于所述第一密封件的两端。

可选的,所述密封组件包括第二支架、第二密封件和第三密封件以及两个密封圈,所述第一进油孔设置在所述第二支架上,所述第二支架的一端与所述导气管滑动连接,另一端与所述底座连接;所述第二密封件和第三密封件分别设置在所述第二支架的两端,并抵持于所述导气管,两个所述密封圈套设在所述第二支架的外壁,分别位于所述第一进油孔的上下两侧。

可选的,所述第一进油孔包括第一主进油孔和第一次进油孔;所述第一主进油孔设置在所述第一密封件上,所述第一次进油孔设置在所述第一支架上;所述导气管套设在所述雾化芯上,所述导气管的外周侧开设有第二进油孔,所述第一支架与所述导气管外壁之间形成有容纳烟油的第二油仓,所述第二油仓分别与所述第一次进油孔和第二进油孔连通。

可选的,所述第一主进油孔与所述第一次进油孔处于同一水平面,所述第一密封件的内壁设置有环绕一周的过渡槽,所述第一主进油孔和第一次进油孔设置在对应所述过渡槽的区域内。

可选的,所述油杯的底部设置有电极组件,所述电极组件与所述雾化芯电连接,所述底座上设置有避让所述电极组件的避让孔,当所述底座滑动到使所述第一进油孔封闭,所述电极组件内置于所述避让孔,当所述底座滑动到使所述第一进油孔露出,所述电极组件平齐或外露于所述避让孔的开口。

可选的,所述底座上设置有卡扣,所述油杯上设置有第一卡槽和第二卡槽,所述卡扣与所述第一卡槽卡接时,所述第一进油孔露出,所述卡扣与第二卡槽卡接时,所述第一进油孔封闭。

可选的,所述雾化芯包括吸油棉和发热丝,所述吸油棉套设在所述发热丝上,所述吸油棉设置在所述导气管内对应所述第二进油孔处。

可选的,所述导气管的底端设置有隔离件,所述发热丝的一端与所述电极组件电连接,另一端穿过所述隔离件与所述吸油棉连接。

本发明还公开了一种气溶胶产生装置,包括主机体和上述所述的油芯分离结构,所述油芯分离结构与所述主机体连接。

本发明实施例的油芯分离结构,通过在密封组件上设置第一进油孔,密封组件相对于导气管和容纳孔滑动连接,底座和密封组件联动,外力作用于底座可带动密封组件相对于导气管和容纳孔滑动,导气管保持不动,以使第一进油孔露出或封闭,可基于用户的需要对雾化芯和油芯分离控制,避免烟油由于长期与雾化芯接触导致的烟油渗漏的问题,同时,通过推动底座的方式打开雾化芯的进油口,避免了产品在运输或售卖等未使用的过程中,由于物体的挤压、碰撞带来的烟油意外进入雾化芯内的问题,进一步提高了烟油密封的稳定性。

附图说明

所包括的附图用来提供对本发明实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部分,用于例示本发明的实施方式,并与文字描述一起来阐释本发明的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:

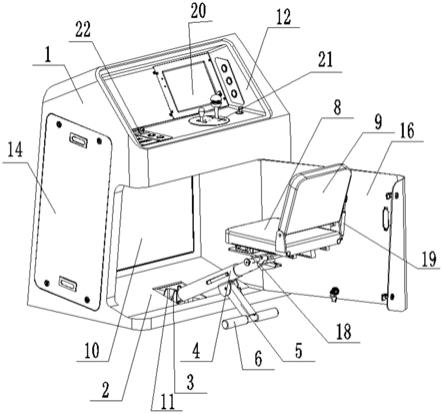

图1是本发明的一实施例的一种油芯分离结构的整体示意图;

图2是本发明的一实施例的油芯分离结构的爆炸示意图;

图3是本发明的一实施例的底座处于第一位置时的剖面示意图;

图4是本发明的一实施例的底座处于第二位置时的剖面示意图;

图5是本发明的一实施例的密封组件的整体示意图;

图6是本发明的一实施例的第一密封硅胶的剖面示意图;

图7是本发明的一实施例的密封组件的剖面的示意图;

图8是本发明的另一实施例的密封组件的剖面的示意图;

图9是本发明的一实施例的底座处于第一位置时的剖面示意图;

图10是本发明的一实施例的底座处于第二位置时的剖面示意图。

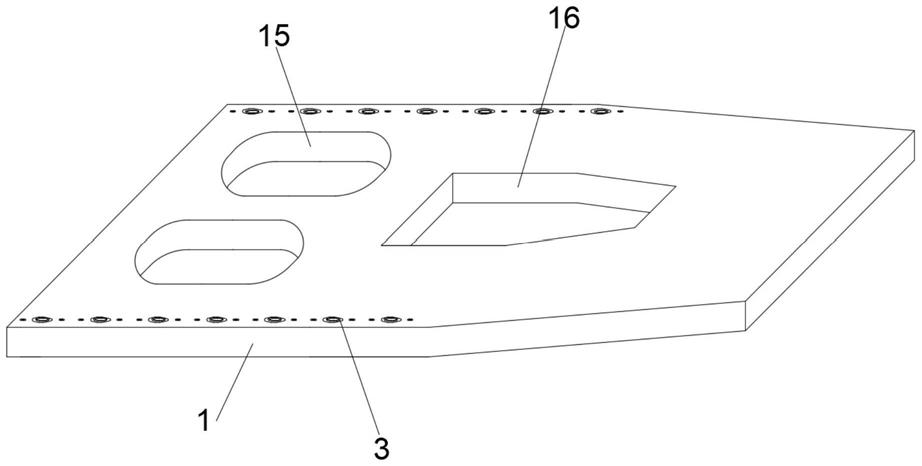

其中,100、吸嘴;200、油杯;210、第一油仓;211、容纳孔;300、密封组件;310、第一进油孔;400、导气管;410、第二进油孔;500、雾化芯;600、底座;320、第一密封件;330、第一支架;311、第一主进油孔;312、第一次进油孔;340、第二油仓;350、过渡槽;360、第二支架;370、第二密封件;380、第三密封件;390、密封圈;230、电极组件;610、避让孔;620、卡扣;240、第一卡槽;250、第二卡槽;260、硅胶塞;510、吸油棉;520、发热丝;420、隔离件。

具体实施方式

需要理解的是,这里所使用的术语、公开的具体结构和功能细节,仅仅是为了描述具体实施例,是代表性的,但是本发明可以通过许多替换形式来具体实现,不应被解释成仅受限于这里所阐述的实施例。

下面参考附图和可选的实施例对本发明作进一步说明。

如图1至图7所示,本发明实施例公开了一种油芯分离结构,包括吸嘴100、油杯200、密封组件300、导气管400、雾化芯500和底座600,所述油杯200与所述吸嘴100连接,形成有用于盛装烟油的第一油仓210,当然,吸嘴100和油杯200也可以是一体成型,作为烟弹的外壳,所述第一油仓210的底部设置有容纳孔211;所述密封组件300外周侧开设有第一进油孔310,所述密封组件300嵌入于所述容纳孔211内且可滑动,以使第一进油孔310从所述容纳孔211中露出后与所述第一油仓210连通;导气管400,一端插接于所述密封组件300内且所述密封组件300可在所述导气管400上滑动,另一端与所述吸嘴100插接连通;所述雾化芯500与所述导气管400连接,并设置在所述密封组件300内,所述第一进油孔310与所述雾化芯500连通;所述底座600与所述密封组件300的底部连接,并可滑动地设置在所述油杯200上;其中,外力作用于所述底座600带动所述密封组件300在所述容纳孔211内滑动,以封闭或露出所述第一进油孔310。

本发明实施例的油芯分离结构,通过在密封组件300上设置第一进油孔310,密封组件300相对于导气管400和容纳孔211滑动连接,底座600和密封组件300联动,外力作用于底座600可带动密封组件300相对于导气管400和容纳孔211滑动,导气管400保持不动,以使第一进油孔310露出或封闭,可基于用户的需要对雾化芯500和油芯分离控制,避免烟油由于长期与雾化芯500接触导致的烟油渗漏的问题,同时,通过推动底座600的方式打开雾化芯500的进油口,避免了产品在运输或售卖等未使用的过程中,由于物体的挤压、碰撞带来的烟油意外进入雾化芯500内的问题,进一步提高了烟油密封的稳定性。

如图3所示,使用前,底座600处于第一位置,对应的密封组件300处于容纳孔211的低位处,第一进油孔310位于容纳孔211中,使第一进油孔310被容纳孔211的侧壁封堵。当用户需要使用时,朝向油杯200方向推动底座600,使得密封组件300在容纳孔211内同步上升,以露出密封组件300的第一进油孔310,烟油可以从第一油仓210通过第一进油孔310,再进入导气管400内的雾化芯500,如图4所示,此时底座600处于第二位置处,雾化芯500可以正常工作,从而可以进行雾化产生气溶胶。

需要说明的是,在上述方案中,底座600可以是只能从第一位置推动到第二位置,而不能从第二位置拉回到第一位置;也可以是在第一位置和第二位置之间反复移动切换,具体不作限制。

在第一位置和第二位置之间反复移动切换的方案中,当需要进行阻断第一油仓210的烟油进入雾化芯500时,通过从相反方向拉动底座600,底座600从第二位置拉动到第一位置,使得密封组件300在容纳孔211内同步下移,以将第一进油孔310移动到抵接于容纳孔211的侧壁,再次被容纳孔211侧壁封堵,从而封闭了第一进油孔310,烟油无法进入雾化芯500,从而不进行工作,无法产生气溶胶,隔绝烟油与雾化芯500长期接触,防止漏油。

当然,第一进油孔310和第二进油孔410可以设置有一个,也可以设置为多个。

如图2至图7所示,所述密封组件300包括第一密封件320和第一支架330,所述第一密封件320的一端与所述导气管400滑动连接,另一端与所述底座600连接,所述第一支架330设置在所述第一密封件320内,并位于所述第一密封件320和所述导气管400之间,所述第一支架330的两端分别抵持于所述第一密封件320的滑动方向上的两端。

外力作用于底座600移动时,带动第一密封件320和第一支架330同步移动,在本实施例中,第一密封件320内设置有容纳腔(未示出),而第一支架330可基于容纳腔的两端抵持作用,提供第一密封件320的受力支点,底座600带动第一密封件320在容纳孔211内向上移动或向下移动,第一密封件320相对于容纳孔211和导气管400滑动,第一密封件320可以为硅胶材质或橡胶材质,优选为硅胶材质,第一密封件320的密封性好但摩擦力较大,第一支架330在容纳腔能起到支撑和传导力的作用,使第一密封件320滑动顺畅的同时而不变形,也即方便了用户通过底座600带动第一密封件320以打开或封闭第一进油口。

具体的,如图2和图3所示,所述第一进油孔310包括第一主进油孔311和第一次进油孔312,所述第一主进油孔311设置在所述第一密封件320上,所述第一次进油孔312设置在所述第一支架330上,所述第一支架330与所述导气管400外壁之间形成有容纳烟油的第二油仓340,所述第二油仓340分别与所述第一次进油孔312和第二进油孔410连通;通过第一支架330与导气管400之间形成第二油仓340,第一油仓210的烟油分别通过第一主进油孔311和第一次进油孔312进入第二油仓340内,再进入第二进油孔410进入雾化芯500,实现油芯功能的能力,并且第二油仓340具有储油能力,保持雾化芯500中的烟油充足。

更具体的,如图2、图5至图7所示,所述第一主进油孔311与所述第一次进油孔312处于同一水平面,所述第一密封件320的内壁设置有环绕一周的过渡槽350,所述第一主进油孔311和第一次进油孔312设置在对应所述过渡槽350的区域内。第一支架330装入第一密封件320内,第一密封件320内壁设置有向外壁方向凹陷的过渡槽350,该过渡槽350环绕于第一主进油孔311水平面方向设置,也具有一定的储油功能,并且连通第一次进油孔312,这样一来,即使第一支架330在第一密封件320能旋转任何角度,过渡槽350内的烟油都能进入第一次进油孔312,从而进入第二油仓340内给雾化芯500供给烟油;不仅如此,在第一密封件320外壁也设置有凹陷的过渡槽350,此过渡槽350对烟油具有承接和导流作用,便于烟油进入。

同时,在第一密封件320的外壁,对应第一主进油孔311的上下两侧,设置有向外凸出的密封环结构(未示出),以及在第一密封件320插接与导气管400的上下两端,也设置有向导气管400外壁凸出的密封环结构(未示出),以提高密封性。

在另一实施例中,如图8至图10所示,所述密封组件300包括第二支架360、第二密封件370和第三密封件380以及两个密封圈390,所述第一进油孔310设置在所述第二支架360上,所述第二支架360的一端与所述导气管400滑动连接,另一端与所述底座600连接;所述第二密封件370和第三密封件380分别设置在所述第二支架360的两端,并抵持于所述导气管400,所述密封圈390套设在所述第二支架360的外壁,位于靠近所述第一进油孔310的上端;密封组件300为分体式结构,安装简便;第二支架360承担受力主体,为不易变形的硬质材料,在受力的时候不会变形,密封效果好。

具体的,导气管400与第二支架360插接,穿过第二支架360的两端,第二密封件370和第三密封件380分别设置在第二支架360的两端开口处,并抵持与导气管400,对开口进行密封,第二密封件370和第三密封件380可以为硅胶材质或橡胶材质,优选为硅胶材质,第二密封件370防止第一油仓210烟油从顶部进入第二油仓340,第三密封件380防止第一油仓210和第二油仓340烟油漏出;同时,第二支架360的下端与导气管400抵持,第三密封件380同时抵持于第二支架360的下端、侧臂和导气管400的外壁,对第三密封件380起到约束效果,在向上推动时不会错位,保持与第二支架360的同步运动。

更具体的,密封圈390套设在第一进油孔310的上端,具体通过安装槽将密封圈390对应嵌入定位,第一进油孔310在封闭时,密封圈390将第一进油孔310与第一油仓210隔离,防止在封闭状态下漏油进入第一进油孔310;另外,还可以在第一进油孔310的下端也设置有密封圈390,推动底座将第一进油孔310外露,第一油仓210的烟油通过第一进油孔310进入第二油仓340,密封圈390和第三密封件380防止第一油仓210和第二油仓340漏出烟油,密封圈可以采用硅胶材质或橡胶材质,优选的才采用硅胶材质。

如图3和图4所示,所述油杯200的底部设置有电极组件230,所述电极组件230与所述雾化芯500电连接,所述底座600上设置有避让所述电极组件230的避让孔610,当所述底座600滑动到使所述第一进油孔310封闭时,所述电极组件230内置于所述避让孔610,当所述底座600滑动到使所述第一进油孔310露出时,所述电极组件230平齐或外露于所述避让孔610的开口。

电极组件230设置在油杯200的底部,电极组件230包括两个对称设置的用电电极,电极组件230插入到油杯200底部的通槽(未示出)内固定,且与油杯200的底部平齐,顶部通过硅胶塞260将油杯200的通槽封堵,电极组件230设置在底座600的避让孔610的移动路径之内,初始状态下,底座600处于第一位置,相对于油杯200的底部处于低位,此状态下,第一进油孔310被封闭,且电极组件230被置于底座600的内部,无法与主机通电工作,保证油芯分离的同时,还具有烟弹首次使用时防干烧的优点,在使用时,需要将底座600完全推上去,使电极在避让孔610内相对于向下运动,才能露出电极组件230,以便安装在主机上使电极组件230完成与主机的电连接。

进一步的,所述底座600上设置有卡扣620,所述油杯200上设置有第一卡槽240和第二卡槽250,所述卡扣620与所述第一卡槽240卡接时,所述第一进油孔310露出,所述卡扣620与第二卡槽250卡接时,所述第一进油孔310封闭,使第一进油孔310的露出和封闭状态下更好的定位,以及避免在外力作用下误触发,同时也提升电极组件230从隐藏到露出状态下的定位效果。

具体的,卡扣620设置在底座600的外侧臂,第一卡槽240和第二卡槽250设置在油杯200底部的内侧壁上,并处于不同的水平面处,初始状态下,底座600处于第一位置时,卡扣620与第二卡槽250卡接,此时第一进油孔310被封闭在容纳孔211内,无烟油进入雾化芯500,电极组件230也被置于底座600的避让孔610的深处隐藏,无法与外部电连接,防止在无烟油的情况下,用户误操作通电导致干烧现象,使用时,向上推动底座600使卡扣620脱离第二卡槽250,进一步向上移动至卡扣620卡接于第一卡槽240,此时底座600带动密封组件300也移动,使第一进油孔310脱离容纳孔211暴露在第一油仓210内,烟油通道导通可以顺利进油,而电极组件230也从避让孔610内露出于底座600,与气溶胶发生装置的主机体导通。优选的,电极组件230与底座600的底部平齐,只有在底座600被上推时(此时烟油供给到雾化芯500),才能与主机体通电,实现首次使用时防干烧的目的。

需要说明的是,卡扣620在第二卡槽250和第一卡槽240之间只能实现一次切换,即当推动底座600使卡扣620从第二卡槽250卡入到第一卡槽240后,无法从第二卡槽250退回到第一卡槽240中,在其他实施例中,也可以是卡扣620可以在第二卡槽250和第二卡槽250中任意切换,可以反复实现油芯分离功能的切换和电极组件230从隐藏到露出的切换,使用时正常工作,不使用时也不会漏油和干烧。

在本实施例中,卡扣620只能在第二卡槽250和第一卡槽240之间切换一次,具体的,与卡扣620移动方向的表面设置为弧面,而反方向则为平面,当向上推动底座600时,卡扣620通过弧面接触可以从第二卡槽250中越过进入第一卡槽240,而反方向由于是平面接触,无法退回。实际运用中,在出产状态下,即为卡扣620与第二卡槽250卡接的状态,此时第一进油孔310被封闭,电极组件230也被隐藏,实现运输或售卖等未使用状态下的油芯分离功能和组装后防误触干烧功能。

更进一步的,所述卡扣620与所述第一卡槽240卡接时,所述第一进油孔310与所述第二进油孔410处于同一水平面,使烟油更快更充分的进入导气管400的雾化芯500。

在本实施例中,当卡扣620与第二卡槽250卡接时,第一进油孔310低于第二进油孔410,即当密封组件300出现少量漏油情况下,第一进油孔310的烟油也会首先进入到第二油仓340内,而不会直接进入到第二进油孔410内,当卡扣620与第一卡槽240卡接时,第一进油孔310与第二进油孔410处于同一水平面,第一进油孔310的烟油可以从第一油仓210进入到第二油仓340,并顺利进入第二进油孔410。

如图2和图3所示,所述雾化芯500包括吸油棉510和发热丝520,所述吸油棉510套设在所述发热丝520上,所述吸油棉510设置在所述导气管400内对应所述第二进油孔410处,由于第一支架330和导气管400之间形成了第二油仓340,可以保证给吸油棉510充足供油,并可以省去传统的发热芯外包绵,节约成本。

需要说明的是,在其他实施例中,雾化芯500也可以是陶瓷雾化芯,多孔陶瓷基体呈圆柱状,发热丝520或发热膜设置在陶瓷基体的表面。

更具体的,所述导气管400的底端设置有隔离件420,所述发热丝520的一端与所述电极组件230电连接,另一端穿过所述隔离件420与所述吸油棉510连接,隔离件420将发热丝520和吸油棉510封堵在导气管400内,通过隔离件420与导气管400固定连接,从而使发热丝520和吸油棉510也固定在导气管内,防止掉出;隔离件420的中心设置有通孔,用于形成气道的一部分,以连通外界大气,方便用户将烟油燃烧产生的气溶胶从吸嘴吸出。

作为本发明的另一实施例,公开了一种气溶胶产生装置,包括主机体和上述实施例所述的油芯分离结构,所述油芯分离结构安装在所述主机体上。

具体的,所述主机体上设置有电源以及与电源电连接的供电电极,当油芯分离结构安装在主机体上时,电极组件与供电电极接触导通,使电源给到发热丝通电使其发热,对吸油棉的烟油进行加热,从而产生气溶胶,从导气管向吸嘴排出供用户吸食。

是使用时,可以先将底座向上推动使电极组件露出,在对应安装在主机体上,也可以是先将油芯分离结构与主机体初步定位,通过抵压主机使底座向上推动,完成安装。

以上内容是结合具体的可选的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。