本发明实施例涉及加热不燃烧烟具技术领域,尤其涉及一种气雾生成装置。

背景技术:

烟制品(例如,香烟、雪茄等)在使用过程中燃烧烟草以产生烟草烟雾。人们试图通过制造在不燃烧的情况下释放化合物的产品来替代这些燃烧烟草的制品。

此类产品的示例为加热装置,其通过加热而不是燃烧材料来释放化合物。例如,该材料可为烟草或其他非烟草产品,这些非烟草产品可包含或可不包含尼古丁。作为另一示例,存在有通过围绕烟草产品周向进而对烟草产品进行加热使其释放化合物生成气溶胶的加热装置。比如作为已知技术的201780028361.9号专利,采用管状的电阻或薄膜加热器对接收于管状中空内的烟草产品进行加热,而在加热的过程中为了保证加热的效果,烟草制品通常与加热器的管状中空是基本紧密贴合而具有较小的间隙的。而在以上实施中烟草制品的外包装纸会发生糊化产生焦糊味道,影响抽吸体验。

技术实现要素:

为了解决现有技术中的烟草制品外包装纸糊化物质影响抽吸体验的问题,本发明实施例提供一种减少糊味物质生成的红外加热方式的气雾生成装置。

基于以上,本发明提出一种气雾生成装置,用于加热可抽吸材料生成供吸食的气溶胶,包括壳体;所述壳体内设有:

腔室,用于接收可抽吸材料;

红外发射器,被构造成沿所述腔室的轴向延伸并围绕所述腔室的管状,并可通过向接收于所述腔室内的可抽吸材料辐射红外线进而对可抽吸材料进行加热;

保持机构,被构造成围绕所述腔室布置,并用于对接收于所述腔室内的可抽吸材料提供沿所述腔室径向的支撑,以阻止可抽吸材料沿所述腔室径向的移动;

沿所述腔室的径向方向,所述红外发射器的内表面与腔室的中心轴线的距离大于所述保持机构与腔室的中心轴线的最短距离,以使得当可抽吸材料接收于所述腔室内时与所述红外发射器的内表面之间保持有一定的间隔空间。

在优选的实施中,所述红外发射器的内表面与腔室的中心轴线的距离比所述保持机构与腔室的中心轴线的最短距离大0.5mm~10mm。

在优选的实施中,所述壳体内还设置有至少部分沿径向方向延伸至所述腔室内的第一支撑件,并被配置为当可抽吸材料接收于所述腔室内时沿轴向方向抵接于该第一支撑件上,进而对可抽吸材料提供沿所述腔室轴向方向的止动。

在优选的实施中,所述保持机构包括由所述第一支撑件延伸至红外发射器内的延伸部,所述延伸部呈围绕所述腔室的环形布置;

所述延伸部的内径小于所述红外发射器的内径,并被构造成可沿径向方向与接收于所述腔室的可抽吸材料外表面抵靠,进而阻止可抽吸材料沿所述腔室径向的移动并形成所述间隔空间。

在优选的实施中,所述延伸部内表面的至少一部分呈沿径向向内倾斜的斜面,可抽吸材料至少部分地在所述延伸部内表面的引导下抵接于所述第一支撑件上。

在优选的实施中,所述红外发射器包括沿长度方向相对的第一端和第二端;

所述保持机构包括在所述第一端或第二端支撑或保持所述对红外发射器的第二支撑件;所述第二支撑件呈与所述红外发射器同轴设置的环形形状;所述第二支撑件的内径小于所述红外发射器的内径,并被构造成可沿径向方向与接收于所述腔室的可抽吸材料外表面抵靠,进而阻止可抽吸材料沿所述腔室径向的移动并形成所述间隔空间。

在优选的实施中,所述红外发射器包括沿长度方向相对的第一端和第二端;

所述壳体内设置有在所述第一端或第二端支撑或保持所述红外发射器的第二支撑件;

所述保持机构包括由所述第二支撑件沿所述腔室的径向方向延伸的多个凸棱,所述凸棱被构造成围绕所述腔室的中心轴线布置;所述凸棱沿所述腔室的径向方向与腔室的中心轴线的最短距离小于红外发射器内表面与腔室的中心轴线的距离,并且被构造成可沿径向方向与接收于所述腔室的可抽吸材料外表面抵靠,进而阻止可抽吸材料沿所述腔室径向的移动并形成所述间隔空间。

在优选的实施中,所述壳体包括沿长度方向相对的近端和远端;其中,所述近端设置有接收孔,可抽吸材料可通过该接收孔接收于所述腔室内或从所述腔室内移除;所述远端设置有与所述接收孔相对的进气孔;

所述红外发射器的第一端与所述接收孔相对,所述第二端与进气孔相对;所述第二支撑件被构造成在第二端支撑或保持所述红外发射器的环形形状;

所述壳体内还设有位于进气孔与第二支撑件之间的管状元件;

所述管状元件与第二支撑件的中空被布置成限定从所述进气孔到所述腔室的气流路径。

在优选的实施中,所述壳体内设置有沿所述腔室的轴向延伸并形成围绕所述腔室的管状基体;

所述红外发射器包括形成于所述管状基体外表面的红外发射涂层;

所述保持机构包括所述管状基体的内径减小的部分,并通过该内径减小的部分与接收于所述腔室的可抽吸材料外表面抵靠,进而阻止可抽吸材料沿所述腔室径向的移动并形成所述间隔空间。。

采用以上气雾生成装置,当可抽吸材料被接收于腔室内时,与红外发射器内表面是不接触并保持有一定间距的,从而在使用中可抽吸材料大致上是仅通过吸收红外线的能量进而被加热的,而避免了红外发射器与可抽吸材料接触的热传递使外包装纸被糊化而产生糊味,以及消除可抽吸材料内的气溶胶形成基材同时被热传导和红外辐射的双重作用下出现过早或过度碳化。

附图说明

一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。

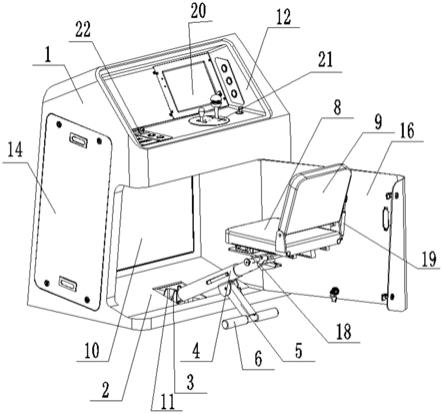

图1是一实施例提供的气雾生成装置使用状态的示意图;

图2是图1中气雾生成装置又一视角下的示意图;

图3是图1中气雾生成装置内部构造的示意图;

图4是图3中气雾生成装置沿宽度方向的剖面示意图;

图5是图4中加热机构的沿宽度方向的剖面结构示意图;

图6是图4中加热机构的立体的剖面结构示意图;

图7是图4中红外发射器的结构示意图;

图8是图4中可抽吸材料与上支架与下支架配合的示意图;

图9是图8中上支架一视角下的立体剖面图;

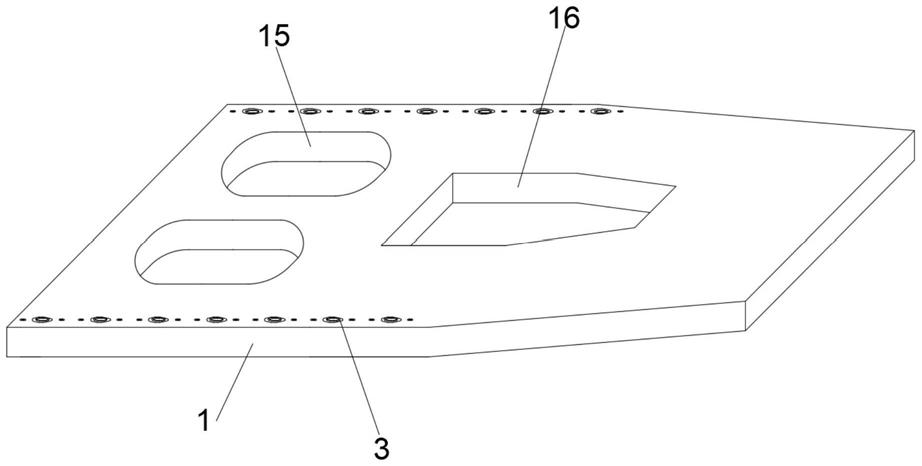

图10是图8中下支架一视角下的立体剖面图;

图11是又一实施例的红外发射器的剖面示意图。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面结合附图和具体实施方式,对本发明进行更详细的说明。

本发明一个实施例提出一种加热而非燃烧可抽吸材料例如烟支,进而使可抽吸材料的至少一种成分挥发或释放形成供吸食的气溶胶的气雾生成装置。

基于优选的实施中,气雾生成装置对可抽吸材料的加热的是通过辐射具有加热效果的远红外线的方式进行的;例如3μm~15μm的远红外线,使用中当红外线的波长与可抽吸材料的挥发性成分吸收波长匹配时,红外线的能量易于被可抽吸材料吸收,进而可抽吸材料被加热从而使至少一种挥发性成分挥发,生成供吸食的气溶胶。

本发明一实施例的气雾生成装置的构造可以参见图1至图2所示,装置的外形整体大致被构造为扁筒形状,气雾生成装置的外部构件包括:

壳体10,其内部为中空的构造,进而形成可用于红外辐射等必要功能部件的装配空间;壳体10具有沿长度方向相对的近端110和远端120;其中,

近端110设置有接收孔111,可抽吸材料a可通过该接收孔111接收于壳体10内被加热或从壳体10内移出;

远端120设置有进气孔121和充电接口122;进气孔121用于在抽吸的过程中供外部空气进入至壳体10内;充电接口122例如usbtype-c接口、pin针式接口等,通过与外部电源或适配器连接之后,用于为气雾生成装置进行充电。

进一步壳体10内部的构造参见图3和图4所示,包括沿宽度方向依次设置的第一隔室130和第二隔室140;其中,第一隔室130用于安装电芯和电路板等(图中未示出)电子器件的安装空间,而第二隔室140是用于安装并保持加热机构的安装空间。

参见图4中所示,加热机构包括:

沿壳体10的长度方向设置于第二隔室140内的红外发射器30,其立体构造可以参见7所示;红外发射器30包括:

管状基体31,该管状基体31作为刚性载体以及容纳可抽吸材料a的物件,在实施中可以采用由石英玻璃、陶瓷或云母等耐高温且透红外的材料制成;优选是透明的材质,比如采用红外线透过率在95%以上的耐高温材料;该管状基体31的内部空间形成用于容纳并加热可抽吸材料a的腔室35;

形成于管状基体31的至少一部分外表面的红外发射涂层32,该红外发射涂层32是电致的红外发射涂层,可在通电情况下能够自身发热并向接收于腔室35内的可抽吸材料辐射具有可用于加热可抽吸材料a的红外线,例如以上的3μm~15μm的远红外线。当红外线的波长与可抽吸材料a的挥发性成分吸收波长匹配时,红外线的能量易于被可抽吸材料a吸收。

通常实施中红外发射涂层32可以是包括陶瓷系材质比如锆、或者fe-mn-cu系、钨系、或者过度金属及它们的氧化物材质制备的涂层。

在优选的实施中,红外发射涂层32是优选由mg、al、ti、zr、mn、fe、co、ni、cu、cr等至少一种金属元素的氧化物组成,这些金属氧化物在被加热到适当的温度时即会辐射以上具有加热效用的远红外线;厚度优选可以控制30μm~50μm;形成于基体31表面的方式可以将以上金属元素的氧化物通过大气等离子喷涂的方式喷涂在基体31外表面后固化即得;

在其他的变体实施中,红外发射涂层32还可以是形成于基体32内表面的。

红外发射器30还包括分别形成于红外发射涂层32的相对两端的至少一部分外表面的第一导电涂层33和第二导电涂层34;其中,根据图7所示的优选实施,第一导电涂层33和第二导电涂层34均是环形的形状并与红外发射涂层32接触的,在使用中可以分别被电连接至电源的正极和负极,从而使红外发射涂层32电致发热并辐射红外线。第一导电涂层33和第二导电涂层34可以为是通过浸渍或涂布等方式形成的导电涂层,通常可以是包括银、金、钯、铂、铜、镍、钼、钨、铌或它们的金属或合金。

在图4和图5所示的实施中,为了防止对可抽吸材料a的外包装纸的糊化,管状基体31的内径被构造成大于可抽吸材料a的外径,从而使得当可抽吸材料a被接收于腔室35内时,与管状基体31的内表面是不接触并保持有一定的间隔空间50的,从而在使用中可抽吸材料a大致上是仅通过吸收红外线的能量进而被加热的,而避免了管状基体31对可抽吸材料a的外包装纸的热传导使外包装纸被糊化而产生糊味,还能消除可抽吸材料a内的气溶胶形成基材同时被热传导和红外辐射的双重作用下出现过早或过度碳化。

在实施中,间隔空间50沿径向方向的尺寸或厚度优选控制0.5mm~10mm,更加优选的间隔空间50沿径向方向的尺寸控制3~5mm,基于使壳体10的尺寸厚度与红外辐射范围适当。

进一步参见图4和图5,加热机构还包括沿径向方向位于红外发射器30外的绝热件40,该绝热件40呈管状形状,并包括沿径向方向由内向外依次设置的内管壁41和外管壁43,以及位于内管壁41和外管壁43之间的中心区域42;在实施中,内管壁41和外管壁43可以采用刚性材质制备例如不锈钢、陶瓷、ppek等,而中心区域42的压力被构造为低于绝热件40外部的压力,即具有或形成一定的真空度,以减少红外发射器30在工作中产生的热量沿径向向外的传导。

当然在实施中,绝热件40的内管壁41与红外发射器30之间保持有一定的间距,用于形成一个空气介质层44,进一步可以通过空气的低导热系数促进绝热。

进一步参见图4所示的实施例,在实施中第二隔室140内还设有沿长度方向位于加热机构与进气孔122之前的管状元件20,该管状元件20用于在抽吸的过程中使腔室35和进气孔122进行气流连通;参见图4中箭头r所示,在抽吸的过程中,外部空气通过进气孔122进入壳体10内,并经管状元件20的内部中空21进入至腔室35后,通过可抽吸材料a被用户吸食。

同时进一步参见图4所示,以上管状元件20内部中空21的内径并非是恒定的,而是具有是沿进气孔122向腔室35的方向逐渐减小的部分211。

进一步参见图4至图6所示,为了保证红外发射器30和绝热件40在壳体10内的稳定固定,以及对可抽吸材料a提供支撑,以使可抽吸材料a在腔室35的径向方向是固定保持的而非可移动的,进而使固定保持的可抽吸材料a外表面与红外发射器30的内表面形成并保持间隔空间50;壳体10内还设有上支撑件60和下支撑件70;上支撑件60和下支撑件70均大致呈具有中空的环形形状设计。具体,

下支撑件70的下表面设置有插接凹槽71,并通过使管状元件20的上端插接在该插接凹槽71内,从而使下支撑件70自身被稳定支撑和保持在壳体10内;进一步从图4至图6所示中,插接凹槽71是与下支撑件70的中空同轴的柱状空间,并且直径大于下支撑件70的中空的直径尺寸,从而使得管状元件20的上端抵接在插接凹槽71内。

进一步在图4所示的优选实施中,为了保证下支撑件70与管状元件20接合后的气密性,在管状元件20与插接凹槽71接合处的缝隙内设置有硅胶、聚酰亚胺等柔性材质的密封圈22。

对于下支撑件70与红外发射器30和绝热件40的配合支撑的构造,可以参见图8和图10所示,下支撑件70上具有沿径向方向由内向外设置的第一凸台74和第二凸台76;第一凸台74用于对红外发射器30的下端提供抵靠,第二凸台76用于供绝热件40的下端提供抵靠。下支撑件70还设置有至少部分伸入至红外发射器30的腔室35内的环形延伸部72,该环形延伸部72用于当可抽吸材料a接收于腔室35内时,提供间隔阻止可抽吸材料a的外表面与腔室35的内表面接触从而形成以上所述的间隔空间50。

当然根据图8和图10所示,环形延伸部72还具有第三凸台77,该第三凸台77的直径小于可抽吸材料a的外径,从而使可抽吸材料a可以抵接在该第三凸台77形成止动。同时,环形延伸部72的内表面是沿从上向下的方向向内倾斜的斜面设置的,用于当可抽吸材料a插入第三凸台77上抵接时,提供导向。当然,进一步参见图4所示,该第三凸台77安装时是伸入至腔室35内的。

类似地,在图8和图10所示的优选实施中,下支撑件70上还设置有当红外发射器30插入至第一凸台74上抵靠时提供导向的第一导向部75;以及用于对绝热件40抵靠在第二凸台76上时提供导向和支撑的第二环形延伸部72。

进一步对于上支撑件60的构造参见图8和图9所示,上支撑件60上设置有分别与红外发射器30和绝热件40的上端分别抵靠的第四凸台62和第五凸台63;并且上支撑件60上还设置有位于环状中空内的多个凸棱61,并且从图中可以看出多个凸棱61是围绕可抽吸材料a的周向间隔布置的,且该凸棱61是从上向下倾斜的设计,用于对可抽吸材料a插入至腔室35的过程中提供引导,并且对可抽吸材料a的外表面形成抵靠和夹持,以阻止可抽吸材料a沿腔室35径向移动。

并且根据以上实施,对可抽吸材料a在腔室35内沿径向的稳定保持的结构,分别是可以由上支撑件60的内表面上设置的凸棱61、以及下支撑件70的环形延伸部72的内表面实现的,均可以沿径向方向对可抽吸材料a的外表面形成抵靠和夹持。并且参见图5所示,环形延伸部72的内径尺寸是小于红外发射器30的内径的、以及凸棱61沿径向与腔室35的中心轴线s的距离l2小于红外发射器30内表面与腔室35的中心轴线s的距离l1,从而使得可抽吸材料a与红外发射器30内表面稳定形成并保持间隔空间50,避免接触传导。

当然在其他的类似的实施中,还可以采用增加或者独立设置的围绕可抽吸材料a的外表面布置的环形、或者夹持的结构或部件来实施以上保持功能。比如图11所示的又一个实施例,采用红外发射器30a的管状基体31a的内壁形成;具体,

参见图11,该实施中包括管状基体31a,围绕或者一部分空间形成接收可抽吸材料a的腔室35a;而红外发射器包括形成于管状基体31a外表面的红外发射涂层32a;并且管状基体31a的内壁上设置有向腔室35a内弯曲形成内径减小的部分311a;该内径减小的部分311a对可抽吸材料a进行抵靠和夹持,用于形成对可抽吸材料a在腔室35a内沿径向的稳定保持结构;在图11所示中红外发射涂层32a并沿轴向方向位于两个内径减小的部分311a之间;从而内径减小的部分311a沿径向方向与腔室35a的中心轴线s的距离l2小于与红外发射涂层32a相对的内表面部分312a与中心轴线s的距离l1,使得内表面部分312a与可抽吸材料a之前形成并保持间隔空间50a。

需要说明的是,本发明的说明书及其附图中给出了本发明的较佳的实施例,但并不限于本说明书所描述的实施例,进一步地,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。