1.本发明涉及双色模具技术领域,具体涉及一种应用于双色模注塑的注塑装置。

背景技术:

2.在现有技术中,双色模具中注射不同材质的制件时,不同材质的熔融物料先后注塑时,受限于材质温度的变化,模具注射流道的选择需要更多的考虑到经济性,此外,a模和b模的定模板先后切换,而动模板则是共用,在双色模具的定模板切换过程中,可能存在动模板上的滑块松动这一情况,常规的限位装置对其限位,在b模脱模时需要人工辅助解除限位功能,操作相对麻烦,影响生产效率。

3.在中国专利申请号为202110093024.6,公告日为2021.05.07的专利文献中公开了一种浮动抽芯式双色注塑模具,定模板上对称设置两组型腔,动模板上对称设置两组型芯和两组动模抽芯镶件,动模板和动模固定板之间设置驱动动模抽芯镶件上下移动的动模镶件驱动装置,定模板的左右两侧对称设置用于合模封胶的侧向斜抽封胶装置,动、定模合模,第一次成型时,动模镶件驱动装置驱动动模抽芯镶件上移,侧向斜抽封胶装置前进,完成一次封胶,形成用于成型产品硬胶部分的第一模腔,第一次成型后,动模镶件驱动装置驱动动模抽芯镶件下移,侧向斜抽封胶装置后退,完成二次封胶,形成用于成型产品软胶部分的第二模腔,实现双色注塑成型;该发明代替了旋转式双色模具,结构简单、工艺过程简便、生产效率高、成本低。

4.但是,该发明的动模抽芯镶件设置在模具内部且还需要通过动模镶件驱动装置驱动动模抽芯镶件进行抽芯,由于模具内部的空间狭窄,动模抽芯镶件移动的行程收到很大限制,无法实现太大幅度的抽芯动作,难以保证制件顺利脱离模腔。

5.且在现有的注塑生产中,两种颜色塑料的注射量不同,因此当第一色塑料注塑时,第二色塑料必须保持加热状态,随时等待进行注塑。同样当第二色塑料注塑时,第一色塑料高温熔融状态等待中,以便随时进行连续注塑。否则将无法实现两个浇注系统交替连续注塑不同颜色的熔融状态塑料进入模腔。

技术实现要素:

6.本发明提供一种应用于双色模注塑的注塑装置,通过本发明的装置,可以更好的实现侧向抽芯,且本发明的装置,可以解决两种颜色塑料的注射量不同时而导致无法保持高温熔融状态的问题。

7.为达到上述目的,本发明的技术方案是:一种应用于双色模注塑的注塑装置,包括双色模注塑模具,所述双色模注塑模具包括上模座和下模座,所述上模座设置在下模座的上方,在所述上模座的上方设有热流道机构,在上模座和下模座之间设有双色模注塑机构,所述双色模注塑机构包括第一侧向抽芯机构和第二侧向抽芯机构,第一侧向抽芯机构设置有两个,第二侧向抽芯机构设置有两个,在上模座与下模座之间且位于两第一侧向抽芯机构之间设有第一色模仁,在上模座与下模座之间且位于两第二侧向抽芯机构之间设有第二

色模仁,在第一色模仁内设有第一型腔,在第二色模仁内设有第二型腔,所述第一侧向抽芯机构和第二侧向抽芯机构为中心对称设置;所述热流道机构包括第一热流道装置和第二热流道装置,在上模座的上方设有热流道板,所述第一热流道装置和第二热流道装置设置在热流道板内,在上模座上设有第一热流道孔和第二热流道孔,所述第一热流道装置穿过第一热流道孔连通第一型腔,第二热流道装置穿过第二热流道孔连通第二型腔。

8.上述结构,当第一色模制件注塑成型后,上模座固定不动,下模座向下移动开模,此时,在第一锁模组件和第二锁模组件的作用下,第一色模装置和第二色模装置跟随下模座向下移动的同时向第一色模仁和第二色模仁的外侧方向移动,当下模座向下移动到一定的位置时,第一锁模组件和第二锁模组件打开,第一色模装置和第二色模装置即可脱离下模座,下模座即可继续下移到可以旋转的位置后进行旋转,将第一色模仁和第二色模仁的位置互换,互换完成后下模座向上移动,第一锁模组件和第二锁模组件重新连接第一色模装置和第二色模装置,当下模座移动接触到上模座时,合模完毕,即可开始第二色注塑,完成第二色注塑后,继续打开下模座,取出完成二色注塑的制件即可完成一次注塑加工,通过锁模组件的作用带动第一色模装置和第二色模装置在下模座向下移动时跟随向下,由此使得第一色模装置和第二色模装置在模具打开的情况下进行侧向抽芯,因此,不仅能实现抽芯,而且抽芯完成后再移动下模座,在不干涉的情况下,下模座能实现顺利的旋转,当在进行注塑时,第一色塑料通过第一热流道装置流向第一型腔内,在输送的过程中,第一热流道装置对第一色塑料进行加热,且持续检测第一色塑料是否处于熔融状态,并对第一色塑料进行均衡加热,使得第一色塑料一直处于高温熔融状态;第二色塑料通过第二热流道装置流向第二型腔内,在输送的过程中,第二热流道装置对第二色塑料进行加热,且持续检测第二色塑料是否处于熔融装置,并对第二色塑料进行均衡加热,使得第二色塑料一直处于高温熔融状态,由此使得在进行注塑时塑料始终保持着熔融的状态,从而保证在注塑时塑料的流动性,使其不会在流道中凝固变硬。

9.进一步的,所述第一热流道装置包括第一分流板、第一主射咀、第一加热组件、第一热咀和第一热流道,所述第一分流板设置在热流道板上,在第一分流板的顶端设有第一主射咀,在第一分流板的底端设有第一热咀,在第一主射咀和第一热咀之间的第一分流板内设有第一热流道,所述第一加热组件设置在第一分流板上;所述第一热咀连通第一型腔。

10.所述第一加热组件包括第一加热管、第一主射咀传感器、第一主射咀加热器、第一热咀传感器和第一热咀加热器,在第一分流板的顶端和底端均设有第一加热管道槽,第一加热管道槽沿着第一分流板外形设置,所述第一加热管设置在该第一加热管道槽内,所述第一主射咀传感器连接第一主射咀,在第一主射咀传感器上设有第一主射加热器,所述第一热咀传感器连接第一热咀,在第一热咀传感器上设有第一热咀加热器,由此设置,当进行第一色注塑时,塑料溶体从第一主射咀注入,塑料进入第一热流道流向第一热咀,在流动的过程中,第一加热管持续给第一热流道进行加热,使得塑料一直处于高温熔融状体,且还设有第一主射咀传感器和第一热咀传感器,可以实时检测位于第一主射咀和第一热咀的塑料的温度,从而控制塑料是否需要加热还是降温,由此使得塑料在流向第一型腔时的温度保持均衡。

11.进一步的,所述第二热流道装置包括第二分流板、第二主射咀、第二分流道、第二热咀和第二加热管,所述第二分流板设置在热流道板的第二容置腔内,在第二分流板的一

端设有第二主射咀,在第二分流板内设有第二分流道,所述第二分流道包括分流主道和热咀流道,所述分流主道连接第二主射咀,在第二分流板另一端内设有热咀流道,所述分流主道还连接热咀流道,所述第二热咀设置在第二分流板另一端的下方并连接热咀流道的两端,在第二分流道的顶端和底端均设有第二加热管,第二加热管沿着第二分流板的外轮廓形状布局;在第二热咀上设有第二热咀传感器,所述第二热咀传感器上设有第二热咀加热器,在所述第二主射咀上还设有加热圈,在所述加热圈上设有第二主射咀传感器;所述第二热咀还与第二型腔连通,由此设置,当进行第二色注塑时,塑料溶体从第二主射咀注入,塑料进入第二分流道流向第二热咀,在流动的过程中,第二加热管持续给第二分流道进行加热,使得塑料一直处于高温熔融状体,且还设有第二主射咀传感器和第二热咀传感器,可以实时检测位于第二主射咀和第二热咀的塑料的温度,从而控制塑料是否需要加热还是降温,由此使得塑料在流向第二型腔时的温度保持均衡。

12.所述第一侧向抽芯机构包括第一色模装置,在下模座的一端设有第一色模仁,,在第一色模仁的两侧分别设有第一色模装置,所述第一色模装置与上模座的一端连接,所述第一色模仁包括第一色模仁下座和第一色模仁上座,所述第一色模仁下座设置在下模座上,在第一色模仁下座的上方设有第一色模仁上座,在第一色模仁上座上设有第一注塑通孔,第一型腔设置在第一色模仁上座内,所述第一热咀设置在该第一注塑通孔内并与第一注塑通孔固定连接;所述第二侧向抽芯机构包括第二色模装置,在下模座的另一端设有第二色模仁,在第二色模仁的两侧分别设有第二色模装置,所述第二色模装置与上模座的另一端连接,所述第二色模仁包括第二色模仁下座和第二色模仁上座,所述第二色模仁下座设置在下模座上,在第二色模仁下座的上方设有第二色模仁上座,在第二色模仁上座上设有第二注塑通孔,第二型腔设置在第二色模仁上座内,所述第二热咀设置在该第二注塑通孔内并与第一注塑通孔固定连接;所述第一色模装置上设有第一锁模组件,所述第一锁模组件还与下模座连接,所述第二色模装置上设有第二锁模组件,所述第二锁模组件还与下模座连接,由此设置,塑料溶体从热流道机构流向第一侧向抽芯机构和第二侧向抽芯机构进行第一色以及第二色注塑加工。

13.进一步的,所述第一色模装置包括第一色模座、第一色模斜导块、第一色模限位块、第一色模斜导柱和第一色模固定块,所述第一色模固定块固定连接在上模座上,在第一色模固定块上设有第一色模斜导柱,第一色模斜导柱从上到向第一色模仁的外侧倾斜,在第一色模座上设有与第一色模斜导柱相对应的第一色模斜通孔,所述第一色模斜导柱滑动连接在该第一色模斜通孔内,在第一色模座的一侧上设有自第一色模座顶端向下向外倾斜延伸至第一色模座底端的第一色模限位槽,在第一色模座上位于第一色模限位槽的上端设有第一限位部,位于第一色模限位槽内设有第一色模限位块,所述第一色模限位块通过第一色模限位块柱连接上模座,在第一色模座的两端设有自第一色模座顶端向下向外倾斜延伸至第一色模座底端的第一色模斜导槽,第一色模斜导向槽的倾斜角度与第一色模斜导柱的倾斜角度相同,所述第一色模斜导块设置在该第一色模斜导槽内,所述第一色模斜导块通过第一色模斜导块连接柱连接上模座,在第一色模座的下方设有第一锁模组件;所述第一色模装置设有两个,第一色模仁设置在第一色模装置之间,由此设置,当下模座向下移动时,第一色模斜导块固定不动,在第一锁模组件的作用下第一色模座随着第一锁模组件向下移动,在第一色模斜导柱与第一色模斜通孔的作用下,第一色模斜导槽的与第一色模斜

导块进行导向,第一色模座向第一色模仁的两侧移动,由此即可慢慢将第一色模装置打开,且由于设置有固定在上模座的第一色模限位块,在第一色模座向下移动时,第一色模限位块在第一色模限位槽内相对滑动,当第一色模限位块接触到第一色模限位槽的最顶端的第一限位部时,第一色模座因此而卡住,从而使得第一色模座停止移动,此时,第一锁模组件脱开,则下模座可以继续向下运动,而第一色模座停止运动,这样,能进一步的更好的实现侧向抽芯以及侧向抽芯后下模座能继续向下运动而让第一色模装置停止运动。

14.进一步的,所述第一锁模组件包括第一锁模连接块和第一锁模固定块,所述第一锁模固定块固定连接在下模座上,第一锁模连接块设置在第一色模座上,所述第一锁模固定块包括第一锁模固定部和第一锁模限位部,所述第一锁模固定部连接在下模座上,在第一锁模固定部的顶端设有第一锁模限位部,所述第一锁模连接块包括第一锁模连接固定部和第一锁模连接部,所述第一锁模连接固定部设置在第一色模座的底端,在第一锁模连接固定部上设有第一锁模连接部,所述第一锁模限位部压制连接第一锁模连接部,由此设置,当下模座在向下移动时,第一色模座会向第一色模仁的两侧移动并带动第一锁模连接块移动,当第一色模座向下移动至第一色模限位槽的最顶端的第一限位部的同时,第一色模连接块脱离开第一色模固定块,由此下模座与第一色模装置脱开连接,下模座即可继续向下移动后进行旋转,避免下模座在旋转时与第一色模装置或第二色模装置发生干涉;所述第一锁模限位部的顶端设有自第一锁模限位部中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,第一锁模连接部的顶端设有自第一锁模连接部中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,由此设置,在上模座和下模座合模时,第一锁模连接部与第一锁模限位部相互接触,通过弧形面的作用使得第一锁模连接部更加方便的滑动到第一锁模限位部的下方。

15.进一步的,在第一色模座的另一侧上设有第一色模具,所述第一色模仁下座设置在两第一色模具之间,第一色模仁上座设置在第一色模具的上方并覆盖连接第一色模具,在第一色模仁上座和第一色模仁下座与第一色模具之间形成注塑空间,由此设置,当第一次合模完毕后,即可在第一注塑空间进行第一色注塑。

16.进一步的,所述第二色模装置包括第二色模座、第二色模斜导块、第二色模限位块、第二色模斜导柱和第二色模固定块,所述第二色模固定块固定连接在上模座上,在第二色模固定块上设有第二色模斜导柱,第二色模斜导柱从上到向第二色模仁的外侧倾斜,在第二色模座上设有与第二色模斜导柱相对应的第二色模斜通孔,所述第二色模斜导柱滑动连接在该第二色模斜通孔内,在第二色模座的一侧上设有自第二色模座顶端向下向外倾斜延伸至第二色模座底端的第二色模限位槽,在第二色模座上位于第二色模限位槽的上端设有第二限位部,位于第二色模限位槽内设有第二色模限位块,所述第二色模限位块通过第二色模限位块柱连接上模座,在第二色模座的两端设有自第二色模座顶端向下向外倾斜延伸至第二色模座底端的第二色模斜导槽,第二色模斜导向槽的倾斜角度与第二色模斜导柱的倾斜角度相同,所述第二色模斜导块设置在该第二色模斜导槽内,所述第二色模斜导块通过第二色模斜导块连接柱连接上模座,在第二色模座的下方设有第二锁模组件;所述第二色模装置设有两个,第二色模仁设置在第二色模装置之间,由此设置,当下模座向下移动时,第二色模斜导块固定不动,在第二锁模组件的作用下第二色模座随着第二锁模组件向下移动,在第二色模斜导柱与第二色模斜通孔的作用下,第二色模斜导槽与第二色模斜导块进行导向,第二色模座向第二色模仁的两侧移动,由此即可慢慢将第二色模装置打开,且

由于设置有固定在上模座的第二色模限位块,在第二色模座向下移动时,第二色模限位块在第二色模限位槽内相对滑动,当第二色模限位块接触到第二色模限位槽的最顶端的第二限位部时,第二色模座因此而卡住,从而使得第二色模座停止移动,此时,第二锁模组件脱开,则下模座可以继续向下运动,而第二色模座停止运动,这样,能进一步的更好的实现侧向抽芯以及侧向抽芯后下模座能继续向下运动而让第二色模装置停止运动。

17.进一步的,所述第二锁模组件包括第二锁模连接块和第二锁模固定块,所述第二锁模固定块固定连接在下模座上,第二锁模连接块设置在第二色模座上,所述第二锁模固定块包括第二锁模固定部和第二锁模限位部,所述第二锁模固定部连接在下模座上,在第二锁模固定部的顶端设有第二锁模限位部,所述第二锁模连接块包括第二锁模连接固定部和第二锁模连接部,所述第二锁模连接固定部设置在第二色模座的底端,在第二锁模连接固定部上设有第二锁模连接部,所述第二锁模限位部压制连接第二锁模连接部,由此设置,当下模座在向下移动时,第二色模座会向第二色模仁的两侧移动并带动第二锁模连接块移动,当第二色模座向下移动至第二色模限位槽的最顶端的同时,第二色模连接块脱离开第二色模固定块,由此下模座与第二色模装置脱开连接,下模座即可继续向下移动进行旋转;所述第二锁模限位部的顶端设有自第二锁模限位部中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,第二锁模连接部的顶端设有自第二锁模连接部中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,由此设置,在上模座和下模座合模时,第二锁模连接部与第二锁模限位部相互接触,通过弧形面的作用使得第二锁模连接部更加方便的滑动到第二锁模限位部的下方。

18.进一步的,在第二色模座的另一侧上设有第二色模具,所述第二次色模仁下座设置在俩第二色模具之间,第二色模仁上座设置在第二色模具的上方并覆盖连接第二色模具,在第二色模仁上座和第二色模仁下座与第二色模具之间形成注塑空间,由此设置,当第二次合模完毕后,即可在第二注塑空间进行第二色注塑。

附图说明

19.图1为本发明的双色模注塑装置的爆炸示意图。

20.图2为本发明的第一热流道装置的机构示意图。

21.图3为本发明的第一热流道装置的剖视图。

22.图4为本发明的第二热流道装置的机构示意图。

23.图5为本发明的第二热流道装置中第二分流板的剖视图。

24.图6为本发明的双色模注塑机构的结构示意图。

25.图7为本发明的双色模注塑机构去掉上模座的结构示意图。

26.图8为本发明的第一色模装置的爆炸示意图。

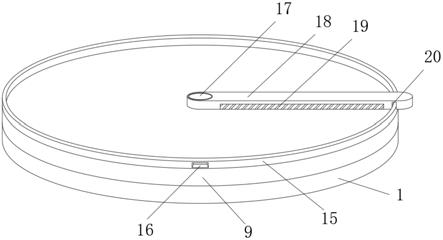

27.图9为本发明的第一锁模组件的结构示意图。

28.图10为本发明的第二色模装置的爆炸示意图。

29.图11为本发明的第二锁模组件的机构示意图。

30.图12为本发明的第一侧向抽芯机构和第二侧向抽芯机构的爆炸示意图。

31.图13为本发明的热流道机构与双色模注塑机构连接的示意图。

具体实施方式

32.下面结合附图和具体实施方式对本发明做进一步详细说明。

33.如图1至图13所示,一种应用于双色模注塑的注塑装置,包括双色模注塑模具,所述双色模注塑模具包括上模板01、热流道板70、上模座1、下模座2、支撑板02和下模板100。上模板01安装在热流道板70的上端,热流道板70安装在上模座1的上端,下模座2安装在支撑板02上,支撑板02安装在下模板100上。在上模座1的底部设有第一型腔和第二型腔。所述上模座1设置在下模座2的上方,在所述上模座1的上方设有热流道机构7,在上模座1和下模座2之间设有双色模注塑机构03,所述双色模注塑机构03包括第一侧向抽芯机构3和第二侧向抽芯机构4,所述第一侧向抽芯机构3和第二侧向抽芯机构4为中心对称设置;所述热流道机构7包括第一热流道装置71和第二热流道装置72,在上模座1的上方设有热流道板70,所述第一热流道装置71和第二热流道装置72设置在热流道板70内,在上模座1上设有第一热流道孔11和第二热流道孔12(在图6中示出),所述第一热流道装置71穿过第一热流道孔11连通第一型腔,第二热流道装置72穿过第二热流道孔12连通第二型腔。

34.为了更好的实现上下模座的运动导向,在上模座1上安装有导套,在下模座2上安装有与导套上下位置对应且数量相同的导柱200,为了更好的实现制件的顶出,在下模板100上安装有穿过下模座2的顶出机构300,在本实施例中,顶出机构300为现有的结构。

35.如图2和图3所示,所述第一热流道装置71包括第一分流板711、第一主射咀712、第一加热组件713、第一热咀714和第一热流道715(在图3中示出),所述第一分流板711设置在热流道板70的第一容置腔700内,在第一分流板711的顶端设有第一主射咀712,在第一分流板711的底端设有第一热咀714,在第一主射咀712和第一热咀714之间的第一分流板711内设有第一热流道715,所述第一加热组件713设置在第一分流板711上;所述第一热咀714与第一型腔连通。

36.所述第一加热组件713包括第一加热管710、第一主射咀传感器716、第一主射咀加热器717、第一热咀传感器718和第一热咀加热器719,在第一分流板711的顶端和底端均设有第一加热管道槽7101,第一加热管道槽7101沿着第一分流板711的长度方向布置,所述第一加热管710设置在该第一加热管道槽7101内,所述第一主射咀传感器716连接第一主射咀712,在第一主射咀传感器716上设有第一主射加热器717,所述第一热咀传感器718连接第一热咀714,在第一热咀传感器718上设有第一热咀加热器719,由此设置,当进行第一色注塑时,塑料溶体从第一主射咀712注入,塑料进入第一热流道715流向第一热咀714,在流动的过程中,第一加热管710持续给第一热流道715进行加热,使得塑料一直处于高温熔融状体,且还设有第一主射咀传感器716和第一热咀传感器718,可以实时检测位于第一主射咀712和第一热咀714的塑料的温度,从而控制塑料是否需要加热还是降温,由此使得塑料在流向第一型腔时的温度保持均衡。

37.如图4和图5所示,所述第二热流道72装置包括第二分流板721、第二主射咀722、第二分流道723(在图5中示出)、第二热咀724和第二加热管725,所述第二分流板721设置在热流道板70的第二容置腔701内,在第二分流板721的一端设有第二主射咀722,在第二分流板721内设有第二分流道723,所述第二分流道723包括分流主道7231和热咀流道7232(在图5中示出),所述分流主道7231连接第二主射咀722,在第二分流板721另一端内设有热咀流道7232,所述分流主道7231还连接热咀流道7232,所述第二热咀724设置在第二分流板721另

一端的下方并连接热咀流道7232的两端,在第二分流道723的顶端和底端均设有第二加热管725,第二加热管725沿着第二分流板的外轮廓形状布局;在第二热咀724上设有第二热咀传感器7241,所述第二热咀传感器7241上设有第二热咀加热器7242,在所述第二主射咀722上还设有加热圈7221(在图5中示出),在所述加热圈7221上设有第二主射咀传感器7222;所述第二热咀724还与第二型腔连通,由此设置,当进行第二色注塑时,塑料溶体从第二主射咀722注入,塑料进入第二分流道723流向第二热咀724,在流动的过程中,第二加热管725持续给第二分流道723进行加热,使得塑料一直处于高温熔融状体,且还设有第二主射咀传感器7221和第二热咀传感器7241,可以实时检测位于第二主射咀722和第二热咀724的塑料的温度,从而控制塑料是否需要加热还是降温,由此使得塑料在流向第二型腔时的温度保持均衡。

38.如图6至图13所示,所述第一侧向抽芯机构3包括第一色模装置5,在下模座2的一端安装有第一色模仁31,在第一色模仁31的两侧分别设有第一色模装置5,所述第一色模装置5与上模座1的一端连接,且第一色模装置5能够相对于上模座1移动,所述第一色模仁31包括第一色模仁下座311和第一色模仁上座312(在图13中示出),所述第一色模仁下座311设置在下模座2上,在第一色模仁下座311的上方设有第一色模仁上座312,在第一色模仁上座312上设有第一注塑通孔313,第一型腔设置在第一色模仁上座312上,所述第一热咀714设置在该第一注塑通孔313内并与第一注塑通孔313固定连接;所述第二侧向抽芯机构4包括第二色模装置6,在下模座2的另一端安装有第二色模仁41,在第二色模仁41的两侧分别设有第二色模装置6,所述第二色模装置6与上模座1的另一端连接且第二色模装置6能够相对于上模座1移动,所述第二色模仁41包括第二色模仁下座411和第二色模仁上座412(在图13中示出),所述第二色模仁下座411设置在下模座2上,在第二色模仁下座411的上方设有第二色模仁上座412,在第二色模仁上座411上设有第二注塑通孔413,第二型腔设在第二色模仁上座411上,所述第二热咀724设置在该第二注塑通孔413内并与第一注塑通孔413固定连接;所述第一色模装置5上设有第一锁模组件50,所述第一锁模组件50还与下模座2连接,所述第二色模装置6上设有第二锁模组件60,所述第二锁模组件60还与下模座2连接。

39.如图7和图8所示,所述第一色模装置5包括第一色模座51、第一色模斜导块52、第一色模限位块53、第一色模斜导柱54和第一色模固定块55,所述第一色模固定块55固定连接在上模座1上,在第一色模固定块55上设有第一色模斜导柱54,第一色模斜导柱54从上到向第一色模仁31的外侧倾斜,第一色模斜导柱54的上端具有第一台阶,第一台阶位于第一色模固定块55上端的第一台阶孔内,并通过上模座1对第一色模斜导柱54进行轴线限位,在第一色模座51上设有与第一色模斜导柱54相对应的第一色模斜通孔541,所述第一色模斜导柱54滑动连接在该第一色模斜通孔541内,在第一色模座51的一侧上设有自第一色模座51顶端向下向外倾斜延伸至第一色模座51底端的第一色模限位槽531(在图7中示出),在第一色模座51上位于第一色模限位槽531的上端设有第一限位部5311,在本实施例中,第一色模座51的外侧面为斜面,第一色模限位槽531的倾斜角度与第一色模斜导柱54的倾斜角度相同,位于第一色模限位槽531内设有第一色模限位块53,所述第一色模限位块53通过第一色模限位块柱(图中未示出)连接上模座,在第一色模座51的两端设有自第一色模座51顶端向下向外倾斜延伸至第一色模座51底端的第一色模斜导槽521,第一色模斜导槽521的倾斜角度与第一色模斜导柱54的倾斜角度相同,所述第一色模斜导块52设置在该第一色模斜导

槽521内,所述第一色模斜导块52通过第一色模斜导块连接柱(图中未示出)连接上模座51,在第一色模座51的下方设有第一锁模组件50;所述第一色模装置5设有两个,第一色模仁31设置在第一色模装置5之间,由此设置,当下模座2向下移动时,第一色模斜导块52固定不动,第一色模座51随着第一锁模组件50向下移动,在第一色模斜导柱54与第一色模斜通孔541的作用下,由于第一色模斜导槽521的导向作用,第一色模座51向第一色模仁31的外侧移动,由此即可慢慢将第一色模装置5侧向打开,且由于设置有固定在上模座51的第一色模限位块53,在第一色模座51向下移动时,第一色模限位块53在第一色模限位槽531内相对滑动,当第一色模限位块53接触到第一色模限位槽531最顶端的第一限位部时,第一色模座51因此而卡住,从而使得第一色模座51停止移动,此时,第一锁模组件脱开,则下模座可以继续向下运动,而第一色模座停止运动,这样,能进一步的更好的实现侧向抽芯以及侧向抽芯后下模座能继续向下运动而让第一色模装置停止运动。

40.如图7至图9所示,所述第一锁模组件50包括第一锁模连接块501和第一锁模固定块502,所述第一锁模固定块502固定连接在下模座2上,第一锁模连接块501设置在第一色模座51上,所述第一锁模固定块502包括第一锁模固定部5021和第一锁模限位部5022,所述第一锁模固定部5021连接在下模座2上,在第一锁模固定部5021的顶端设有第一锁模限位部5022,所述第一锁模连接块501包括第一锁模连接固定部5011和第一锁模连接部5012,所述第一锁模连接固定部5011设置在第一色模座51的底端,在第一锁模连接固定部5011上设有第一锁模连接部5012,所述第一锁模限位部5022压制连接第一锁模连接部5012,由此设置,当下模座2在向下移动时,第一色模座51会向第一色模仁31的外侧移动并带动第一锁模连接块501移动,当第一色模座51向下移动至第一色模限位槽531的最顶端的第一限位部同时,第一色模连接块501脱离开第一色模固定块502,由此下模座2与第一色模装置5脱开连接,下模座2即可继续向下移动然后进行旋转,这样能更好的避免干涉。

41.如图9所示,所述第一锁模限位部5022的顶端设有自第一锁模限位部5022中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,第一锁模连接部5012的顶端设有自第一锁模连接部5012中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,由此设置,在上模座1和下模座2合模时,第一锁模连接部5012与第一锁模限位部相5022互接触,通过弧形面的作用使得第一锁模连接部更加方便的滑动到第一锁模限位部的下方。

42.如图8、图12和图13所示,在第一色模座51的另一侧上设有第一色模具511,所述第一色模仁下座311设置在两第一色模具511之间,第一色模仁上座312设置在第一色模具511的上方并覆盖连接第一色模具511,在第一色模仁上座312和第一色模仁下座311与第一色模具511之间形成注塑空间(图中未示出),由此设置,当第一次合模完毕后,即可在第一注塑空间进行第一色注塑。

43.如图7和图10所示,所述第二色模装置6包括第二色模座61、第二色模斜导块62、第二色模限位块63、第二色模斜导柱64和第二色模固定块65,所述第二色模固定块65固定连接在上模座1上,在第二色模固定块65上设有第二色模斜导柱64,第二色模斜导柱从上到向第二色模仁的外侧倾斜,第二色模斜导柱64的上端具有第二台阶,第二台阶位于第二色模固定块65上端的第二台阶孔内,并通过上模座1对第二色模斜导柱进行轴线限位,在第二色模座61上设有与第二色模斜导柱64相对应的第二色模斜通孔641,所述第二色模斜导柱64滑动连接在该第二色模斜通孔641内,在第二色模座61的一侧上设有自第二色模座61顶端

向下向外倾斜延伸至第二色模座61底端的第二色模限位槽631(在图7中示出),在第二色模座61上位于第二色模限位槽631的上端设有第二限位部6311,在本实施例中,第二色模座61的外侧面为斜面,第二色模限位槽631的倾斜角度与第二色模斜导柱64的倾斜角度相同,位于第二色模限位槽631内设有第二色模限位块63,所述第二色模限位块63通过第二色模限位块柱(图中未示出)连接上模座1,在第二色模座61的两端设有自第二色模座61顶端向下向外倾斜延伸至第二色模座61底端的第二色模斜导槽621,第二色模斜导槽621的倾斜角度与第二色模斜导柱64的倾斜角度相同,所述第二色模斜导块62设置在该第二色模斜导槽621内,所述第二色模斜导块62通过第二色模斜导块连接柱(图中未示出)连接上模座1,在第二色模座61的下方设有第二锁模组件60;所述第二色模装置6设有两个,第二色模仁41设置在第二色模装置6之间,由此设置,当下模座2向下移动时,第二色模斜导块62固定不动,第二色模座61随着第二锁模组件60向下移动,由于第二色模斜导槽621的导向作用,第二色模座61向第二色模仁41的外侧移动,由此即可慢慢将第二色模装置6打开,且由于设置有固定在上模座1的第二色模限位块63,在第二色模座61向下移动时,第二色模限位块63在第二色模限位槽631内相对滑动,当第二色模限位块63接触到第二色模限位槽631最顶端第二限位部时,第二色模座61因此而卡住,从而使得第二色模座61停止移动,此时,第二锁模组件脱开,则下模座可以继续向下运动,而第二色模座停止运动,这样,能进一步的更好的实现侧向抽芯以及侧向抽芯后下模座能继续向下运动而让第二色模装置停止运动。

44.如图10和图11所示,所述第二锁模组件60包括第二锁模连接块601和第二锁模固定块602,所述第二锁模固定块602固定连接在下模座2上,第二锁模连接块601设置在第二色模座61上,所述第二锁模固定块602包括第二锁模固定部6021和第二锁模限位部6022,所述第二锁模固定部6021连接在下模座2上,在第二锁模固定部6021的顶端设有第二锁模限位部6022,所述第二锁模连接块601包括第二锁模连接固定部6011和第二锁模连接部6012,所述第二锁模连接固定部6011设置在第二色模座61的底端,在第二锁模连接固定部6011上设有第二锁模连接部6012,所述第二锁模限位部6022压制连接第二锁模连接部6012,由此设置,当下模座2在向下移动时,第二色模座61会向第二色模仁41的外侧移动并带动第二锁模连接块601移动,当第二色模座41向下移动至第二色模限位槽631的最顶端的第二限位部同时,第二色模连接块601脱离开第二色模固定块602,由此下模座2与第二色模装置6脱开连接,下模座即可继续向下移动后进行旋转,这样能更好的避免干涉。

45.如图11所示,所述第二锁模限位部6022的顶端设有自第二锁模限位部6022中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,第二锁模连接部6012的顶端设有自第二锁模连接部6012中心向外向下弧形延伸设置的弧形面,由此设置,在上模座1和下模座2合模时,第二锁模连接部6022与第二锁模限位部6022相互接触,通过弧形面的作用使得第二锁模连接部更加方便的滑动到第二锁模限位部的下方。

46.如图10、图12和图13所示,在第二色模座61的另一侧上设有第二色模具611,所述第二次色模仁下座411设置在两第二色模具611之间,第二色模仁上座412设置在第二色模具611的上方并覆盖连接第二色模具611,在第二色模仁上座412和第二色模仁下座411与第二色模具611之间形成注塑空间(图中未示出),由此设置,当第二次合模完毕后,即可在第二注塑空间进行第二色注塑。

47.上述结构,当第一色模制件注塑成型后,上模座1固定不动,下模座2向下移动开

模,此时,在第一锁模组件和第二锁模组件的作用下,第一色模装置5和第二色模装置6跟随下模座2向下移动的同时向第一色模仁31和第二色模仁32的外侧方向移动,当下模座2向下移动到一定的位置时,第一锁模组件50和第二锁模组件60打开,第一色模装置5和第二色模装置6即可脱离下模座2,下模座2即可继续下移到可以旋转的位置后进行旋转,将第一色模仁31和第二色模仁41的位置互换,互换完成后下模座2向上移动,第一锁模组件50和第二锁模组件60重新连接第一色模装置5和第二色模装置6,当下模座2移动接触到上模座1时,合模完毕,即可开始第二色注塑,完成第二色注塑后,继续打开下模座2,取出完成二色注塑的制件即可完成一次注塑加工,通过锁模组件的作用带动第一色模装置和第二色模装置在下模座向下移动时跟随向下,由此使得第一色模装置和第二色模装置在模具打开的情况下进行侧向抽芯,因此,不仅能实现抽芯,而且抽芯完成后再移动下模座,在不干涉的情况下,下模座能实现顺利的旋转;当在进行注塑时,第一色塑料通过第一热流道装置71流向第一型腔内,在输送的过程中,第一热流道装置71对第一色塑料进行加热,且持续检测第一色塑料是否处于熔融状态,并对第一色塑料进行均衡加热,使得第一色塑料一直处于高温熔融状态;第二色塑料通过第二热流道装置72流向第二型腔内,在输送的过程中,第二热流道装置72对第二色塑料进行加热,且持续检测第二色塑料是否处于熔融装置,并对第二色塑料进行均衡加热,使得第二色塑料一直处于高温熔融状态,由此使得在进行注塑时塑料始终保持着熔融的状态,从而保证在注塑时塑料的流动性,使其不会在流道中凝固变硬。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。