1.本说明书中公开的内容涉及一种升降装置,尤其涉及一种可以通过结合到座椅中而对座椅进行升降的升降装置。

背景技术:

2.在本说明书中除非另有明确的记载,否则在本识别项目中进行说明的内容并不是与本技术的权利要求相关的现有技术,而且即使是记载于本识别项目也不能被认定为是现有技术。

3.通常,安装在车辆用座椅下部的升降装置用于在行驶过程中对施加到座椅中的冲击进行吸收,而且通过对坐在座椅上的搭乘人员的高度进行控制而为搭乘人员提供适当的环境。

4.但是,现有的座椅用升降装置被驱动时的座椅的移动方向固定,而为了对被驱动时的座椅的升降方向进行变更,需要在车辆内部配备单独的空间或重新进行制造。

5.与其相关地,在韩国注册专利公报第10

‑

1689702号中公开了一种齿条齿轮式升降机,而在韩国注册实用新型公报第20

‑

0229015号中公开了一种车辆用座椅的缓冲高度自动调整装置。

6.但是,现有的发明并没有公开可以在对座椅进行升降的同时稳定地对搭乘人员进行支撑的升降装置技术。

技术实现要素:

7.旨在提供一种可以通过单一电机的驱动进行升降移动的座椅用升降装置。

8.而且显而易见的是,本发明并不限定于如上所述的技术课题,而是还可以通过下述说明进一步推导出其他技术课题。

9.根据所公开的内容的一实施例,座椅用升降装置,包括:支撑部,一端部结合到车辆,而另一端部从一端部以围绕空间两侧的方式向上部延长并与杆的一端以及另一端结合;驱动部,结合到上述支撑部的内侧面且在侧面形成有驱动轴;以及,升降部,与上述驱动轴齿轮连接且形成有可供上述杆插入的滑动槽,以可向上下部进行滑动移动的方式与上述支撑部结合;其中,上述升降部通过以与滑动移动方向平行的方式延长的齿条齿轮连接到与上述驱动轴连接的齿轮并进行移动。

10.此外,上述支撑部,可以包括:底盘;第1柱,分别结合到上述底盘的两侧上部;以及,滚柱,对上述第1柱之间进行连接并结合到上述驱动部的上端。

11.此外,上述第1柱,各自的一端部可以分别贴紧结合到上述底盘的一侧以及另一侧,而另一端部可以以各自的一端部的内侧一部分向上部缩小延长并相互平行相向的三角板形态形成。

12.此外,上述支撑部,可以包括:支架,一端部以四角板形态结合到上述支撑部的外侧面下部,而另一端部向上述驱动轴延长并以可转动的方式结合到上述驱动轴。

13.此外,上述支撑部,可以包括:减震器,一端以可转动的方式结合到上述支撑部的侧面,而另一端从一端向上部以与上述滑动移动方向平行的方式延长并以可转动的方式结合到上述升降部。

14.此外,上述支撑部,可以包括:第1挂钩,结合到另一端部的侧面,具有挂钩形态的截面结构,以与上述升降部的滑动移动方向平行的方式向上下部延长。

15.此外,上述升降部,可以包括:第2柱,在上述空间内分别插入到上述驱动部的两侧;齿轮单元,齿条齿轮形态,结合到上述第2柱中的某一个;以及,第2挂钩,结合到上述第2柱中的某一个,以可滑动移动的方式结合到上述第1挂钩。

16.此外,上述升降部,可以包括:下部导轨,在上部形成有下部侧壁;上部导轨,在下部形成有与上述下部侧壁交叉的上部侧壁,在上述下部导轨的上部与座椅结合;以及,轴承部,在上述下部侧壁以及上部侧壁之间以轴承形态配置。

17.通过在本说明书中公开的一实施例,座椅用升降装置可以通过对已装配的部件中的一部分进行更换而轻易地对被驱动时进行升降移动的方向进行控制,而且可以利用电力而非气体对座椅的高低进行调节。

18.此外,座椅用升降装置可以通过单独的支架稳定地对电极进行固定,而且可以稳定地对在升降驱动过程中受到负载作用的电击的驱动轴部分进行支撑。

19.此外,座椅用升降装置可以通过多个连接柱以及在后方形成有倾斜部的支撑部的结构,有效地对从后方施加的后方碰撞的负载进行分散。

20.而且,在上述内容中所记载的本发明的效果无论发明人认知与否多会通过所记载内容的构成自然发挥,因此上述的效果只是根据所记载内容的几种效果,并不能认定为是记载了发明人所掌握或实际存在的所有效果。

21.此外,本发明的效果应根据说明书的整体记载做出追加理解,即使是没有明确地通过文字进行记载,只要是具有所记载内容所属技术领域之一般知识的人员可以通过本说明书认定具有的效果,就应该理解为是在本说明书中记载的效果。

附图说明

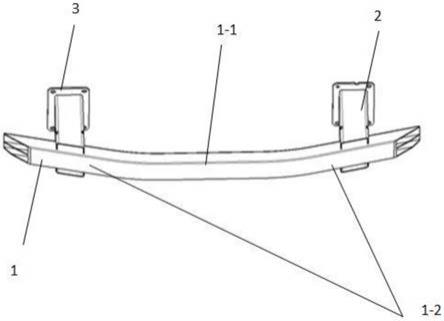

22.图1是适用本说明书之实施例的座椅用升降装置的斜视图。

23.图2以及图3是图1中的座椅用升降装置的分解斜视图。

24.图3是从另一个角度注视图1中的座椅用升降装置的斜视图。

25.图4是沿着图1中的i

‑

i'进行切割的截面图。

26.图5是对图1中的座椅用升降装置的驱动进行图示的侧面图。

27.图6是对图1中的“a”进行放大图示的斜视图。

28.图7是图1中的导轨部的正面图。

29.(附图标记的说明)

30.100:座椅用升降装置

31.200:支撑部

32.400:升降部

33.600:驱动部

具体实施方式

34.接下来,将参阅附图对适用较佳实施例的座椅用升降装置的构成、动作以及作用效果进行详细的说明。作为参考,在下述附图中可能会为了便利性以及明确性而对各个构成要素进行省略或概要性图示,而且各个构成要素的大小并未体现其实际大小。此外,在整个说明书中相同的参考符号代表相同的构成要素,而在个别附图中对相同构成的附图编号将被省略。

35.图1是适用本说明书之实施例的座椅用升降装置的斜视图。图2以及图3是图1中的座椅用升降装置的分解斜视图。图3是从另一个角度注视图1中的座椅用升降装置的斜视图。图4时沿着图1中的i

‑

i'进行切割的截面图。图5是对图1中的座椅用升降装置的驱动进行图示的侧面图。

36.如图1至图5所示,座椅用升降装置100包括支撑部200、升降部400、驱动部600以及覆盖部700。

37.通常,安装在车辆用座椅下部的升降装置用于在行驶过程中对施加到座椅中的冲击进行吸收,而且通过对坐在座椅上的搭乘人员的高度进行控制而为搭乘人员提供适当的环境。

38.但是,现有的座椅用升降装置被驱动时的座椅的移动方向固定,而为了对被驱动时的座椅的升降方向进行变更,需要在车辆内部配备单独的空间或重新进行制造。

39.座椅用升降装置100可以通过对已装配的部件中的一部分进行更换而轻易地对被驱动时进行升降移动的方向进行控制,而且可以利用电力而非气体对座椅的高低进行调节。

40.此外,座椅用升降装置100可以通过单独的支架稳定地对电极进行固定,而且可以稳定地对在升降驱动过程中受到负载作用的电击的驱动轴部分进行支撑。

41.支撑部200包括:底盘210;第1柱220、230;支架240、250、252;第1至第3螺栓241、242、243;第1挂钩260、262;减震器(shock absorber);连接柱290、291、292;以及,滚柱293。

42.支撑部200中位于下部的一端部结合到车辆上,而另一端由一端部的一部分向上部以板状形态延长,并通过向一侧或另一侧以圆柱体形态延长的杆以可滑动移动的方式与升降部400结合。

43.底盘210以向前方即第1方向1或向与第1方向1相反的方向即后方的第2方向2延长的矩形板状形态形成,而且边缘的一部分向上部折曲并延长。

44.第1柱220的一端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态结合到底盘210的一侧上部,而另一端部以位于底盘210内侧的一端部的另一侧一部分向上部折曲以及延长的三角板形态形成。

45.第1柱220一端部的第1以及第2方向1、2一侧边缘部分向上部折曲,而另一端部的边缘一部分通过向一侧折曲而形成相互连接的折曲部221,第1柱220可以借助于折曲部221抑制变形并稳定地对座椅进行支撑。

46.第1柱230的一端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态结合到底盘210的另一侧上部,而另一端部以位于底盘210内侧的一端部的一侧一部分向上部折曲以及延长并与第1柱220的另一端部平行的三角板形态形成。

47.第1柱230一端部的第1以及第2方向1、2一侧边缘部分向上部折曲,而另一端部的

边缘一部分通过向另一侧折曲而形成相互连接的折曲部231,第1柱230可以借助于折曲部231抑制变形并稳定地对座椅进行支撑。

48.支架240的一端部以四角板形态形成,并在第1柱220的另一端部第1方向1一侧的一侧面通过第1以及第2螺栓241、242与第1柱220结合。

49.支架240的一端部的四角形角落中的某一个被配置在与第1柱220的一端部相邻的下部,4个角落中相对较长形成且相互平行的角落以朝向第2方向2以及上部的方式倾斜配置。

50.支架240的中央部中的一端部的第2方向2以及上部一侧中央一部分以板状形态向第2方向2以及上部倾斜并延长一定距离而与驱动部600的驱动轴连接,而另一端部从中央部向相同的方向延长一定距离而以可转动的方式与滚柱293结合。

51.借此,当支架240受到施加在连接到中央部的驱动部600的驱动轴上的荷重时,可以将荷重传递到与第1柱220的另一端部上部相比更加耐变形的第1柱220的另一端部下部,从而改善对施加到上述驱动轴上的荷重的支撑力。

52.此外,与驱动部600的驱动轴仅被结合到第1柱220的另一端部上部的状态相比,还可以通过与支架240结合而借助于支架240的一端部以及另一端部的支撑力稳定地对上述驱动轴的位置进行支撑。

53.支架250的一端部为向第1方向1以及上部倾斜延长的板状形态,在支架240的第2方向2一侧结合到第1柱220的另一端部一侧面。

54.支架250的另一端部在从一端部向第1柱220的一侧方向折曲以及延长之后再向第2方向2以及上部倾斜折曲以及延长并与第1挂钩260的一部分结合。

55.第1挂钩260的一端部以板状形态形成并通过螺栓以及螺丝结合到支架250的另一端部一侧面,而第1挂钩260的另一端部以从一端部向第1柱220的另一端部以j形挂钩形态延长围绕的内部空间向一侧开放的容器形态形成。

56.支架252的一端部为向第1方向1以及上部倾斜延长的板状形态,在与支架240相同的水平线上结合到第1柱230的另一端部另一侧面。

57.支架252的另一端部在从一端部向第1柱230的另一侧方向折曲以及延长之后再向第2方向2以及上部折曲以及延长并与第1挂钩262的一部分结合。

58.第1挂钩262的一端部以板状形态形成并通过螺栓以及螺丝结合到支架252的另一端部另一侧面,而另一端部以从一端部向第1柱230的另一端部以j形挂钩形态延长围绕的内部空间向另一侧开放的容器形态形成。

59.在第1挂钩260、262的各自的另一端部末端,在内部空间具有向一侧以及另一侧开放的“u”字形态截面结构的导向器265各自被配置在第1挂钩260、262各自的另一端部末端内侧,而导向器265的各自的外侧面被贴紧到第1挂钩260、262各自的内侧面。

60.减震器280的一端以可以将向一侧或另一侧延长的轴为基准进行转动的方式结合到底盘210的一侧第2方向2侧上部,而另一端向第1方向1以及上部倾斜延长并以可转动的方式结合到升降部400的一侧上部。

61.减震器282的一端以可以将向一侧或另一侧延长的轴为基准进行转动的方式结合到底盘210的另一侧第2方向2侧上部,而另一端向第1方向1以及上部倾斜延长并以可转动的方式结合到升降部400的另一侧上部。

62.减震器280、282的各自的另一端在升降部400下降的过程中被插入到一端的内部并借此防止升降部400急剧下降,从而对从上部向下部的冲击进行缓解。

63.连接柱290以向一侧或另一侧以圆柱体形态延长并对第1柱220、230的各自的另一端部的下端部之间进行连接的方式形成,从而防止第1柱220、230的各自的另一端部发生变形。

64.连接柱291以向一侧或另一侧以圆柱体形态延长并对第1柱220、230的各自的另一端部的第2方向2侧部分进行连接的方式形成,从而防止第1柱220、230的各自的另一端部发生变形。

65.连接柱292以向一侧或另一侧以圆柱体形态延长并对第1柱220、230的各自的另一端部的上端第1方向1侧之间进行连接的方式形成,从而防止第1柱220、230的各自的另一端部发生变形。

66.滚柱293的一端在连接柱292的第2方向2侧以可以将向一侧或另一侧延长的轴为基准进行转动的方式结合到第1柱220的另一端部上部,而另一端向第1柱230的另一端部延长并以可转动的方式与第1柱230结合。

67.滚柱293的一端贯通第1柱220并以可转动的方式与支架240的另一端部结合,因为从升降部300传递过来的荷重会通过支架240向第1柱220的另一端部下部传递,因此可以对施加到第1柱220的另一端部上部的荷重进行分散。

68.升降部400包括:上部板410;导轨部420;第2柱430、440;齿轮单元450;第2挂钩460、462;转动轴470;以及,连接柱490、491、492。

69.升降部400的一端部齿轮连接到与支撑部200结合的驱动部600的驱动轴并以围绕滚柱293的方式形成,而另一端部从一端部向上部扩展延长并通过导轨与座椅结合。

70.具体来讲,上部板410以向第1或第2方向1、2延长的四角板形态形成,一侧以及另一侧边缘一部分以向上部折曲以及延长的方式形成并与导轨部420的两侧面一部分贴紧。

71.导轨部420在座椅的下部以可向第1或第2方向1、2滑动移动的方式与座椅结合,座椅可以通过单独的控制装置在导轨420的上部向第1或第2方向1、2进行滑动移动。

72.第2柱430的一端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态形成并结合到上部板410的一侧边缘下部,而另一端部以从一端部向下部缩小延长的三角板形态形成。

73.滑动槽432在与位于第2柱430的第1方向1以及下部的第1角落相邻的位置上,以与上述第1角落平行的方式向第1方向1以及上部延长的一侧一部分向支撑部200的另一侧凹入,从而对第2柱430的一侧以及另一侧空间进行相互连接。

74.第2柱440的一端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态形成并结合到上部板410的另一侧边缘底面,而另一端部以从一端部向下部缩小延长的三角板形态形成。

75.滑动槽442在与位于第2柱440的第1方向1以及下部的第2角落相邻的位置上,以与上述第2角落平行的方式向第1方向1以及上部延长的另一侧一部分向支撑部200的一侧凹入,从而对第2柱440的一侧以及另一侧空间进行相互连接。

76.齿轮单元450的一端部以四角板形态形成,以4个角落中相对较长延长的角落朝向第1方向1以及下部的方式倾斜结合到第2柱430的第1方向1侧内侧面。

77.在齿轮单元450的一端部形成有向第1方向1以及上部倾斜延长的形态的凹槽,在齿轮单元450的一端部与第2柱430结合的状态下,上述凹槽与滑动槽432连接。

78.在齿轮单元450的一端部形成的上述凹槽以与滑动槽432相同的形态形成,在齿轮单元450的一端部结合到第2柱430的状态下,上述凹槽与滑动槽432连接。

79.齿轮单元450的另一端部从一端部向第1方向1以及下部延长一定距离,而另一端部末端以齿条齿轮的形态形成有齿轮,从而与驱动部600的上述驱动轴齿合。

80.在支撑部200以及升降部400相互结合的状态下,滚柱293的一端以配置在滑动槽432的内侧的状态通过第3螺栓342结合到第1柱220以及支架240中。

81.在支撑部200以及升降部400相互结合的状态下,滚柱293的另一端以配置在滑动槽442的内侧的状态以可转动的方式与第1柱230的另一端部结合。

82.第2挂钩460的一端部为以向第1方向1以及上部倾斜延长的板状形态形成,结合到相当于齿轮单元450的第2方向2侧的第2主体430的一侧面。

83.第2挂钩460的另一端部以一端部的第1方向1侧角落的一部分向第2柱430的一侧垂直折曲以及延长之后再向第2方向2以及上部以挂钩形态折曲的j形挂钩形态形成。

84.第2挂钩460的另一端部在第1柱220的第2方向2侧空间内向第1柱220的一侧凸出并以可滑动移动的方式与第1挂钩260的另一端部结合。

85.在支撑部200以及升降部400相互结合的状态下,第2挂钩460的另一端部末端被插入到附着在第1挂钩260的另一端部末端的导向器265的两侧,从而以可向第1挂钩260的延长方向进行滑动移动的方式与第1挂钩260结合。

86.第2挂钩462的一端部为以向第1方向1以及上部倾斜延长的板状形态形成,结合到相当于齿轮单元450的第2方向2侧的第2主体440的另一侧面。

87.第2挂钩462的另一端部以一端部的第1方向1侧角落的一部分向第2柱440的另一侧垂直折曲以及延长之后再向第2方向2以及上部以挂钩形态折曲的j形挂钩形态形成。

88.第2挂钩462的另一端部在第1柱230的第2方向2侧空间内向第1柱230的另一侧凸出并以可滑动移动的方式与第1挂钩262的另一端部结合。

89.在支撑部200以及升降部400相互结合的状态下,第2挂钩462的另一端部末端被插入到附着在第1挂钩262的另一端部末端的导向器265的两侧,从而以可向第1挂钩262的延长方向进行滑动移动的方式与第1挂钩262结合。

90.借此,升降部400可以使被齿合到上述驱动轴中的齿轮单元450的另一端部借助于上述驱动轴的正向旋转向上部移动,并借助于各自插入到滑动槽432、442中的滚柱293被导向至向第1方向1以及上部进行移动。

91.此外,升降部400可以被以可滑动移动的方式分别与第2挂钩460、462吻合的第1挂钩260、262各自向移动方向进行双重导向,从而稳定地进行上升或下降移动。

92.连接柱490以向一侧或另一侧以圆柱体形态延长且一端以及另一端分别与第2柱430、440的各自的另一端部结合,从而以对第2柱430、440之间进行连接的方式形成。

93.连接柱491以向一侧或另一侧以圆柱体形态延长且一端以及另一端分别与第2柱430、440的各自的第1方向1侧内侧面结合,从而对第2柱430、440之间进行连接。

94.连接柱492以向一侧或另一侧以圆柱体形态延长且一端以及另一端分别与第2柱430、440的各自的第2方向2侧内侧面结合,从而对第2柱430、440之间进行连接。

95.驱动部600包括支架610、电机620以及行星齿轮630。

96.驱动部600的一端部对在支撑部200的另一端部形成的滚柱293进行围绕并与支撑

部200结合,而另一端部从一端部向第1方向1以及下部倾斜延长并结合到支撑部200的一侧。

97.驱动部600的驱动轴与升降部400的齿轮单元450齿合,升降部400在驱动部600的驱动下向上部或下部倾斜往返移动。

98.参阅图2以及图3,支架610的一端部在第1柱220、230之间的齿轮单元450的另一侧以围绕滚柱293的一端的板状形态形成并以可转动的方式与滚柱293结合,而另一端部向第1方向1以及下部倾斜延长并与第1柱220结合。

99.在支架610的一端以及另一端之间形成有支架610的圆形的一侧面一部分向另一侧凹入而对支架610的一侧空间以及另一侧空间进行连接的中孔612。

100.电机620在第1柱220、230之间结合到支架610的另一侧面,而结合到与电机620齿轮连接的驱动轴中的行星齿轮630关东中孔612并与配置在支架610的一侧的齿轮单元450的另一端部齿合。

101.此外,参阅图2,覆盖部700的一端部以在底盘210的上部对第1柱220、230的周围进行围绕的板状形态形成,中央部中的一端的内侧边缘一部分以管状形态缩小延长并对第1柱220、230的外侧进行覆盖。

102.覆盖部700的另一端从中央部的上端边缘向上部扩展延长并对升降部300的一端部进行围绕,而在另一端的前方以及后方形成有可供结合到导轨部420中的座椅向前后方移动的凹槽。

103.图6是对图1中的“a”进行放大图示的斜视图。图7是图1中的导轨部的正面图。

104.如图6以及图7所示,导轨部420包括:下部导轨(lower rail)500;上部导轨(upper rail)705;第1轴承部800、830;第2轴承部810、840;以及,第3轴承部820、850。

105.下部导轨500包括下部垂直部510、外侧部520、下部垂直部530以及外侧部540。

106.下部导轨500的下端部以板状形态形成且面结合到上部板410的上部面,而在上端部中向下端部的第1或第2方向1、2延长的内侧一部分以及两侧边缘一部分向上部延长而形成4个板。

107.下部垂直部510的一端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态形成并结合到下部导轨500的内侧,而在另一端部形成有在从一端部向上部延长之后一侧面一部分向一侧凸出的具有拱形形态截面结构的凸出部511。

108.下部垂直部530的一端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态形成并在下部导轨500的内侧以与下部垂直部510的另一侧间隔一定距离的状态结合到下部导轨500的上部,而在另一端部形成有在从一端部向上部延长之后另一侧面一部分向另一侧凸出的具有拱形形态截面结构的凸出部531。

109.外侧部520的一端部以从下部导轨500的一侧向第1或第2方向1、2延长的侧壁形态形成,而另一端部以从一端部向内侧折曲延长之后再向下部折曲的四角环状形态的截面结构形成。

110.在外侧部520的一端部内侧面形成有与下部导轨500的下端部连接并在角落形成的下部内侧面521,而在外侧部520的另一端部的内侧折曲部分形成有上部内侧面522。

111.外侧部540的一端部以从下部导轨500的另一侧向第1或第2方向1、2延长的侧壁形态形成,而另一端部以从一端部向内侧折曲延长之后再向下部折曲的四角环状形态的截面

结构形成。

112.在外侧部540的一端部内侧面形成有与下部导轨500的下端部连接形成的下部内侧面541,而在位于外侧部520的另一端部内侧的折曲部分形成有上部内侧面542。

113.上部导轨705包括上部垂直部710、730以及上部外侧部720、740。

114.上部导轨705的的行端部以向第1或第2方向1、2延长的板状形态形成并与配置在上部的座椅结合,而在下端部中向上端部的第1或第2方向1、2延长的内侧以及两侧一部分向下部延长而形成4个侧壁。

115.上部垂直部710的一端以从下部垂直部510的一侧向第1或第2方向1、2延长的板状形态连接到与上部导轨705的一侧相邻的上部导轨705上端部的内侧,而另一端从凸出部511的下部向另一侧折曲以及延长。

116.上部垂直部730的一端以从下部垂直部510的另一侧向第1或第2方向1、2延长的板状形态在上部导轨705的另一侧以及上部垂直部710之间连接到上部导轨705的下部内侧,而另一端从凸出部531的下部向一侧垂直折曲以及延长。

117.上部外侧部720的一端以从相当于上部垂直部710以及外侧部520之间的位置上的上部导轨705的一侧向第1或第2方向1、2延长的侧壁形态形成,而另一端从一端向一侧以及上部倾斜折曲以及延长并被插入到外侧部520的另一端内侧。

118.在上部外侧部720的另一端外侧的倾斜面上形成有与下部内侧面521相向的折曲部721,而在相当于上部外侧部720的一端以及另一端之间的上部外侧部720的另一端外侧面上形成有与上部内侧面522相向的末端部722。

119.上部外侧部740的一端以从相当于上部垂直部730以及外侧部540之间的上部导轨705的另一侧向第1或第2方向1、2延长的侧壁形态形成,而另一端从一端向另一侧以及上部倾斜折曲以及延长并被插入到外侧部540的另一端内侧。

120.在上部外侧部740的另一端外侧的倾斜面上形成有与下部内侧面541相向的折曲部741,而在相当于上部外侧部740的一端以及另一端之间的上部外侧部740的另一端外侧面上形成有与上部内侧面542相向的末端部742。

121.第1轴承部800、830各自包括护圈802以及球804。

122.第1轴承部800的一端在折曲部721以及下部内侧面521之间以杆轴承的形态以及一侧与另一侧相比配置在上部的方式倾斜配置,从而使得裸露到外部的球与折曲部721以及下部内侧面521贴紧,而另一端向第2方向2延长一定距离并以杆轴承形态与折曲部721以及下部内侧面521贴紧。

123.第1轴承部830的一端在折曲部741以及下部内侧面541之间以杆轴承的形态以及另一侧与一侧相比配置在上部的方式倾斜配置,从而使得裸露到外部的球与折曲部741以及下部内侧面541贴紧,而另一端向第2方向2延长一定距离并以杆轴承形态延长而与折曲部741以及下部内侧面541贴紧。

124.被插入到上部外侧部720以及下部导轨500之间的护圈802的一端部以对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的3个球804进行围绕的杆轴承形态形成,而另一端以从一端向第2方向2延长并对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的3个球804进行围绕的杆轴承形态形成。

125.球804各自以向护圈802的外侧凸出的方式裸露且各自的上部面以及下部面与折

曲部721以及下部内侧面521各自贴紧,从而防止在上部外侧部720以及外侧部520之间形成间隙。

126.被插入到上部外侧部740以及下部导轨500之间的护圈802的一端部以对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的3个球804进行围绕的杆轴承形态形成,而另一端以从一端向第2方向2延长并对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的3个球804进行围绕的杆轴承形态形成。

127.球804各自以向护圈802的外侧上部以及下部凸出的方式裸露且各自的上部面以及下部面与折曲部741以及下部内侧面541各自贴紧,从而防止在上部外侧部740以及外侧部540之间形成间隙。

128.各个第2轴承部810、840包括护圈812以及球814。

129.第2轴承部810的一端部在上部内侧面522以及末端部722之间以一侧与另一侧相比位于更高位置上的倾斜配置的杆轴承形态与上部内侧面522以及末端部722贴紧,而另一端部从一端部向第2方向2延长并与上部内侧面522以及末端部722贴紧。

130.第2轴承部840的一端部在上部内侧面542以及末端部742之间以另一侧与一侧相比位于上部的倾斜配置的杆轴承形态与上部内侧面542以及末端部742贴紧,而另一端部从一端部向第2方向2延长并与上部内侧面542以及末端部742贴紧。

131.被插入到末端部722以及上部内侧面522之间的护圈812的一端以对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的2个球814的一部分进行围绕的方式形成,而另一端向第2方向2延长并对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的2个球814的一部分进行围绕。

132.球814各自以向护圈812的上部以及下部外侧凸出的方式裸露,而各自的上部面以及下部面的一部分与上部内侧面522以及末端部722的内侧面各自贴紧。

133.被插入到末端部742以及上部内侧面542之间的护圈812的一端以对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的2个球814的一部分进行围绕的方式形成,而另一端向第2方向2延长并对在第1或第2方向1、2上间隔相同距离的2个球814的一部分进行围绕。

134.球814各自以向护圈812的上部以及下部外侧凸出的方式裸露,而各自的上部面以及下部面的一部分与上部内侧面542以及末端部742的内侧面各自贴紧。

135.第3轴承部820、850各自包括护圈822以及球824。

136.第3轴承部820的一端部在上部垂直部710以及下端垂直部510之间以杆轴承形态与上部垂直部710以及下部垂直部510贴紧,而另一端部从一端部向第2方向2延长并与上部垂直部710以及下部垂直部510贴紧。

137.第3轴承部850的一端部在上部垂直部730以及下端垂直部530之间以杆轴承形态与上部垂直部730以及下部垂直部530贴紧,而另一端部从一端部向第2方向2延长并与上部垂直部730以及下部垂直部530贴紧。

138.护圈822的一端以对在凸出部511的上部沿着前后方向间隔配置的球824以及在凸出部511的下部沿着前后方向间隔配置的球824进行围绕的方式形成,而另一端从一端向第2方向2延长并以对与一端相同的形态配置的球824进行围绕的方式形成。

139.球824各自以向护圈822的外侧凸出的方式形成并与上部导轨705的内侧面以及凸出部511贴紧,从而维持上部垂直部710以及凸出部511之间的距离。

140.护圈822的一端以对在凸出部531的上部沿着前后方向间隔配置的球824以及在凸

出部531的下部沿着前后方向间隔配置的球824进行围绕的方式形成,而另一端从一端向第2方向2延长并以对与一端相同的形态配置的球824进行围绕的方式形成。

141.球824各自以向护圈822的外侧凸出的方式形成并与上部导轨705的内侧面以及凸出部531贴紧,从而维持上部垂直部730以及凸出部531之间的距离。

142.借此,第1至第3轴承部810、820、830各自配置在下部导轨500以及上部导轨705之间,从而防止在下部导轨500以及上部导轨705之间形成间隙,并对下部导轨500以及上部导轨705之间的流畅的移动进行诱导。

143.此外,座椅用升降装置100可以通过变更第2柱430、440和第2挂钩460、462以及支架250、252而对升降部400上升或下降的方向进行变更。

144.例如,可以通过变更滑动槽432、442各自向与地面垂直的上部延长的方式形成的第2柱430、440,沿着与滑动槽432相同的方向上下部延长的齿轮单元450的另一端,沿着与滑动槽432相同的方向延长的第2挂钩460、462,以及以可滑动移动的方式结合到各自的第2挂钩460、462中的支架250、252,可以使得升降部400沿着与地面垂直的上部或下部进行升降。

145.借此,座椅用升降装置100可以通过第2柱430、440和第2挂钩460、462以及支架250、252的变更而使得升降部400向多种不同的方向进行升降。

146.在上述内容中结合附图对适用本发明的较佳实施例进行了详细的说明,但是本说明书中所记载的实施例以及附图中所图示的构成只是适用本发明的最较佳的一实施例,并不是代表本发明的所有技术思想,因此必须理解在提交本技术时可能会有可替代的其他多种均等物以及变形例。因此,在上述内容中记述的实施例在所有方面均应理解为示例性目的而非限定,本发明的范围应通过所附的权利要求范围做出定义而非详细的说明,权利要求范围的意义和范围以及从其等价概念推导出的所有变更或变形形态都应该解释为是包含在本发明的范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。