1.本实用新型汽车座椅技术领域,更为具体地,涉及一种座椅靠背后部护面遮挡固定结构。

背景技术:

2.目前,汽车座椅靠背可翻转功能广泛应用于各类汽车中;它主要起到节省空间的作用。但由于对座椅翻转功能性要求及节约空间的需求,需要设计一些靠背可翻转的汽车座椅。在设计过程中发现将二排靠背和三排靠背放倒后,二排和三排之间有间隙(如图11、12中的a),针对上述问题经过多次试验发现仅通过改变骨架泡沫并无法解决该问题。

技术实现要素:

3.鉴于上述问题,本实用新型的目的是提供一种座椅靠背后部护面遮挡固定结构,用于解决二排和三排之间的间隙问题,以克服上述现有技术的不足。

4.本实用新型提供的座椅靠背后部护面遮挡固定结构,由背部护面总成、前部护面总成和骨架本体总成组成,所述背部护面总成和前部护面总成分别装到骨架本体总成上的u形支撑部内;

5.所述骨架本体总成安装在座椅骨架的靠背底部位置,所述骨架本体总成由平面骨架支撑部和u形支撑部组成,所述平面骨架支撑部的一端与u形支撑部一侧的自由端一体连接,所述u形支撑部远离平面骨架支撑部一侧的侧壁上向内支出有卡点;

6.所述背部护面总成由背部护面和第一固定卡条组成,所述背部护面固连在第一固定卡条上,所述第一固定卡条由平面安装部和勾型支撑部组成,所述平面安装部和勾型支撑部之间垂直设置且一体成型,所述背部护面缝纫在平面安装部的顶部形面上,所述勾型支撑部安装在u形支撑部内;

7.所述前部护面总成由前部护面和第二固定卡条组成,所述前部护面固连在第二固定卡条上,所述第二固定卡条由依次连接的上钩形支撑部、s形卡接限位部和下钩形支撑部组成,所述上钩形支撑部、s形卡接限位部和下钩形支撑部一体成型,所述前部护面缝纫在第二固定卡条的上钩形支撑部和s形卡接限位部上,所述前部护面的底部顶持在下钩形支撑部的钩头位置,所述第二固定卡条安装在u形支撑部内,所述s形卡接限位部卡接在卡点上,所述上钩形支撑部的钩头卡接在u形支撑部的自由端位置;

8.所述背部护面总成装到骨架本体总成上的u形支撑部内,装上之后将所述背部护面总成的背部护面的一侧抬起打开,之后将所述前部护面总成装入骨架本体总成上的u形支撑部内,由于前部护面总成与骨架本体总成上的u形支撑部的安装方式为过盈配合,所述前部护面总成上的第二固定卡条上的s形卡接限位部的形面强行通过u形支撑部上的卡点,致使前部护面总成上的第二固定卡条被骨架本体总成上的卡点卡住,无法从骨架本体总成上的u形支撑部内脱出,由于前部护面总成无法脱出,从而也限制背部护面总成上的第一固定卡条从骨架本体总成上的u形槽里面脱出。

9.作为优选,所述勾型支撑部、上钩形支撑部和下钩形支撑部均由直杆部和弯钩部组成;所述勾型支撑部的直杆部贴合在u形支撑部的侧面内壁上,所述勾型支撑部的弯钩部贴合在u形支撑部底面内壁上;所述上钩形支撑部的直杆部贴合在前部护面上并通过缝纫线进行连接并且与s形卡接限位部的上端头连接,所述上钩形支撑部的弯钩部顶持在u形支撑部的自由端端部;所述下钩形支撑部的直杆部与s形卡接限位部的下端头连接,并且直杆部与s形卡接限位部之间形成的限位槽与卡点连接,所述下钩形支撑部的弯钩部顶持在前部护面的底部并且位于勾型支撑部的弯钩部内侧。

10.作为优选,所述u形支撑部的卡点与u形支撑部的侧壁内侧形成60

°

夹角,所述卡点与u形支撑部的连接处下方开设有穿过孔。

11.作为优选,所述勾型支撑部上设置有限位凸起,所述限位凸起位于u形骨架内并且与u形支撑部互相卡接。

12.本实用新型的优点及积极效果是:

13.1、本实用新型改变了原有的面套固定结构,形成一种全新的面套固定连接方式,传统的护面连接固定方式,无法满足设计遮挡固定需求。通过使用本技术,既能体现出座椅护面固定作用,又能实现护面遮挡效果,有效的解决了连接问题,最大程度满足座椅设计要求,扩大了造型师的设计空间。

14.2、本实用新型首先将背部护面总成装到骨架总成上的u形槽里面,装上之后将背部护面总成上背部护面抬起打开,之后将前部护面总成装入骨架总成上的u形槽里面,由于是过盈配合,前部护面总成上的配合固定卡条上的形面强行通过骨架本体总成上卡点,致使前部护面总成上的配合固定卡条被骨架本体总成上卡点卡住,无法从骨架本体总成上的u形槽里面脱出。由于前部护面总成无法脱出,从而也限制背部护面总成上的固定卡条从骨架本体总成上的u形槽里面脱出。

15.3、本实用新型通过采用面套固定连接的方式对二排和三排之间的间隙进行遮挡,满足了终端客户对座椅外观间隙标准要求以及舒适度的要求。

附图说明

16.通过参考以下结合附图的说明,并且随着对本实用新型的更全面理解,本实用新型的其它目的及结果将更加明白及易于理解。在附图中:

17.图1为根据本实用新型实施例的背部护面总成安装结构分解图。

18.图2为根据本实用新型实施例的背部护面总成安装结构示意图。

19.图3为根据本实用新型实施例的第一固定卡条结构示意图。

20.图4为根据本实用新型实施例的前部护面总成分解图。

21.图5为根据本实用新型实施例的前部护面总成安装结构示意图。

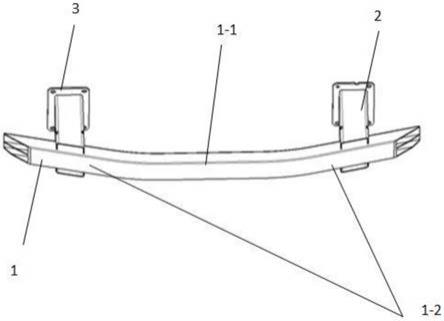

22.图6为根据本实用新型实施例的骨架本体总成示意图。

23.图7为根据本实用新型实施例的背部护面总成与骨架本体总成安装结构示意图。

24.图8为根据本实用新型实施例的背部护面总成抬起打开后结构过程图。

25.图9为根据本实用新型实施例的前部护面总成安装结构过程图。

26.图10为根据本实用新型实施例的背部护面总成、前部护面总成与骨架本体总成安装结构示意图。

27.图11为根据本实用新型实施例的二排座椅骨架和三排座椅骨架位置结构俯视图。

28.图12为根据本实用新型实施例的二排座椅骨架和三排座椅骨架位置结构侧视图。

29.图13为根据本实用新型实施例的勾型支撑部结构示意图。

30.图14为根据本实用新型实施例的第二固定卡条结构示意图之一。

31.图15为根据本实用新型实施例的第二固定卡条结构示意图之二。

32.图16为根据本实用新型实施例的第一固定卡条上带有凸起结构示意图。

33.图17为根据本实用新型实施例的第一固定卡条的限位凸起与前部护面总成安装结构示意图。

34.其中的附图标记包括:背部护面总成1、背部护面101、第一固定卡条102、平面安装部103、勾型支撑部104、直杆部105、弯钩部106、限位凸起107、前部护面总成2、前部护面201、第二固定卡条202、上钩形支撑部203、s形卡接限位部204、下钩形支撑部205、直杆部206、弯钩部207、直杆部208、弯钩部209、骨架本体总成3、平面骨架支撑部301、u形支撑部302、卡点303、穿过孔304、限位槽4。

具体实施方式

35.在下面的描述中,出于说明的目的,为了提供对一个或多个实施例的全面理解,阐述了许多具体细节。然而,很明显,也可以在没有这些具体细节的情况下实现这些实施例。在其它例子中,为了便于描述一个或多个实施例,公知的结构和设备以方框图的形式示出。

36.参阅图1

‑

15,本实用新型提供的座椅靠背后部护面遮挡固定结构,由背部护面总成1、前部护面总成2和骨架本体总成3组成,所述背部护面总成1和前部护面总成2分别装到骨架本体总成3上的u形支撑部内。

37.参阅图6、图11、图12,本实施例中的骨架本体总成1安装在座椅骨架的靠背底部位置,所述骨架本体总成3由平面骨架支撑部301和u形支撑部302组成,所述平面骨架支撑部301的一端与u形支撑部302一侧的自由端一体连接,所述u形支撑部302远离平面骨架支撑部101一侧的侧壁上向内支出有卡点303。

38.参阅图1

‑

3,本实施例中的背部护面总成1由背部护面101和第一固定卡条102组成,所述背部护面101固连在第一固定卡条102上,所述第一固定卡条101由平面安装部103和勾型支撑部104组成,所述平面安装部103和勾型支撑部104之间垂直设置且一体成型,所述背部护面101缝纫在平面安装部103的顶部形面上,所述勾型支撑部104安装在u形支撑部302内。

39.参阅图4

‑

5,本实施例中的前部护面总成2由前部护面201和第二固定卡条202组成,所述前部护面201固连在第二固定卡条202上,所述第二固定卡条202由依次连接的上钩形支撑部203、s形卡接限位部204和下钩形支撑部205组成,所述上钩形支撑部203、s形卡接限位部204和下钩形支撑部205一体成型,所述前部护面201缝纫在第二固定卡条201的上钩形支撑部203和s形卡接限位部204上,所述前部护面201的底部顶持在下钩形支撑部205的钩头位置,所述第二固定卡条202安装在u形支撑部302内,所述s形卡接限位部204卡接在卡点303上,所述上钩形支撑部203的钩头卡接在u形支撑部302的自由端位置。

40.参阅图7

‑

10,本实施例中的背部护面总成2装到骨架本体总成1上的u形支撑部302内,装上之后将所述背部护面总成1的背部护面101的一侧抬起打开,之后将所述前部护面

总成2装入骨架本体总成3上的u形支撑部302内,由于前部护面总成2与骨架本体总成3上的u形支撑部302的安装方式为过盈配合,所述前部护面总成2上的第二固定卡条202上的s形卡接限位部204的形面强行通过u形支撑部302上的卡点303,致使前部护面总成2上的第二固定卡条202被骨架本体总成3上的卡点303卡住,无法从骨架本体总成3上的u形支撑部302内脱出,由于前部护面总成2无法脱出,从而也限制背部护面总成1上的第一固定卡条102从骨架本体总成3上的u形槽302里面脱出。

41.参阅图1

‑

10,图14

‑

15,本实施例中的勾型支撑部104由直杆部105和弯钩部106组成;上钩形支撑部203由直杆部206和弯钩部207组成;下钩形支撑部205由直杆部208和弯钩部209组成;

42.所述勾型支撑部104的直杆部105贴合在u形支撑部302的侧面内壁上,所述勾型支撑部104的弯钩部106贴合在u形支撑部302底面内壁上;所述上钩形支撑部203的直杆部206贴合在前部护面201上并通过缝纫线进行连接并且与s形卡接限位部204的上端头连接,所述上钩形支撑部203的弯钩部207顶持在u形支撑部302的自由端端部;所述下钩形支撑部205的直杆部208与s形卡接限位部204的下端头连接,并且直杆部208与s形卡接限位部204之间形成的限位槽4与卡点303连接,所述下钩形支撑部205的弯钩部209顶持在前部护面201的底部并且位于勾型支撑部102的弯钩部106内侧。

43.参阅图6,本实施例中的u形支撑部302的卡点303与u形支撑部302的侧壁内侧形成60

°

夹角,所述卡点303与u形支撑部302的连接处下方开设有穿过孔304。

44.参阅图16

‑

17,本实施例中的勾型支撑部104上设置有限位凸起107,所述限位凸起107位于u形支撑部302内并且与前部护面总成2互相卡接。

45.工作原理:首先将背部护面总成1装到骨架本体总成3上的u形支撑部302里面(如图7),装上之后将背部护面总成1上的背部护面101一端抬起打开,之后将前部护面总成2装入骨架本体总成上的u形支撑部302里面(如图8),由于是过盈配合,配合第二固定卡条202上的形面强行通过骨架本体总成3上卡点303,形成配合第二固定卡条202上的形面与骨架本体总成3上卡点303干涉,致使配合第二固定卡条202被骨架本体总成3上卡点303卡住,无法从骨架本体总成3上的u形支撑部302里面脱出。由于前部护面总成2无法脱出,从而也限制背部护面总成1上的第一固定卡条102从骨架本体总成3上的u形支撑部302里面脱出,这样满足了固定要求,达到固定护面的预期固定效果。

46.以上,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。