本实用新型属于磁浮车辆技术领域,更进一步涉及中低速磁浮车辆底架前端结构。

背景技术:

磁浮列车利用电磁铁吸引铁磁材料原理,以电磁力支撑列车浮于轨道上方,并通过直线电机产生的移动电磁场和电磁力推动列车前行,实现列车与轨道无接触运行。中低速磁浮交通作为一种较新型的轨道交通运输方式,相比传统基于轮轨黏着的城市轨道列车,具有爬坡能力强、转弯半径小、结构简洁、维护更容易、噪声低等优势。目前我国中低速磁浮列车领域发展迅猛。

车辆底架前端结构是磁浮列车车体车体结构的重要组成部分,其作用主要是连接车钩,传递列车运行过程中及碰撞工况下的巨大纵向拉压载荷,在碰撞时能够吸收和缓冲罐部分能量,保护车辆底架主体。

技术实现要素:

论文《地铁列车耐撞性结构及安全性研究》研究了地铁在正面碰撞和撞击刚性墙工况下的车身力流传递规律,发现撞击力在底架、侧墙、车顶多层结构中传递,底架是力流传递的主要结构,也是吸能最多的结构。论文《基于abaqus的磁浮车辆碰撞动力学仿真》利用abaqus仿真软件以不含悬浮架和轨道的单节端车车体撞击固定刚性墙为计算工况,对某中低速磁浮车体的纵向变形情况进行分析,指出车体变形区主要集中在底架端部和司机室底板上。

由此可见,在磁浮车辆技术领域中,中低速磁浮列车车辆底架的前端结构对车辆碰撞起着关键作用,同时,车钩也安装在前端结构上,在正常使用中前端结构也需要满足足够的拉、压强度要求,为此本实用新型提供了中低速磁浮车辆底架前端结构,以解决上述问题。

针对上述问题,本实用新型提供的中低速磁浮车辆底架前端结构用以下技术要点来解决问题:

中低速磁浮车辆底架前端结构,用于设置在磁浮车辆底架前端,与车辆底架的底架横梁、底架边梁和底架底板配合安装,其特征在于,所述前端结构包括:支撑区、吸能区和顶端区;所述支撑区用于设置在车辆底架的底架底板上,包含纵向设置的缓冲架和与缓冲架垂直固定连接的牵引梁,所述缓冲架用于安装在底架底板上,所述牵引梁横向设置、其底面用于与底架横梁固定连接,所述牵引梁开有车钩安装孔;所述吸能区设置在支撑区的前端,包含前底架边梁与前端底板,所述前底架边梁构成支撑区的左右边界、其第一端部用于与车辆底架的左右底架边梁固定连接,所述前端底板设置在牵引梁与左右两前底架边梁围合形成的空间内;所述顶端区包括与底架横梁平行设置的顶端横梁,顶端横梁的两个端部与两个所述前底架边梁第二端部固定连接。

如上所述,本前端结构设置有支撑区、吸能区和顶端区三个部分,所述支撑区用于将整个前端结构固定在该中低速磁浮车辆的底架上,对吸能区和顶端区起到支撑固定的作用。支撑区内包括缓冲架和牵引梁。缓冲架纵向布置,与磁浮车辆底架所受的拉、压应力方向一致,能抵抗较高的强度、刚度,能够将车辆碰撞时产生的冲击力传递到车辆底架上。与底架横梁固定连接且与缓冲架垂直固连的牵引梁开有车钩安装孔,用于安装车钩以连接磁浮列车其他部分。底架前端结构在碰撞发生的过程中,通过设置的吸能区结构变形吸收能量,利用材料压缩塑变过程吸量的特性作为碰撞保护技术,以降低碰撞对车辆中间车厢乘客区域承受碰撞冲击,减小突然减速对人体的伤害。

更进一步的技术方案为:

所述缓冲架数量为两个,用于支撑牵引梁;两个缓冲架平行设置且二者之间固定连接有缓冲连接梁;所述缓冲连接梁上垂直设置有两个用于支撑牵引梁的缓冲板组件,所述缓冲板组件包括缓冲板本体和缓冲盖板。在该技术特征中,平行设置的两个缓冲架及固定连接二者的缓冲连接梁使缓冲架对牵引梁的支撑更加稳定,若单独设置缓冲架,其在受到超过临界压力的纵向压力后易发生失稳现象。两个缓冲板组件的设置,使牵引梁上靠近车钩安装孔附近的结构也能够得到支撑。

所述牵引梁横向左右两侧固定有牵引梁立板,所述牵引梁立板用于连接牵引梁与底架边梁。由于牵引梁底部用于与底架横梁焊接,设置在牵引梁左右两侧的牵引梁立板又与底架边梁固定连接,因此,力既能够传递到底架横梁上,又能够通过牵引梁立板传递到底架边梁。

所述前端底板上固定设置有两个牵引梁翼板,所述牵引梁翼板后端与牵引梁固连,前端与顶端横梁固连。由于吸能区结构作为前端结构中的重要连接部分,其主要作用除了吸收碰撞产生的能量外,同时需要将碰撞力流合理分配至支撑区,进而传递到车辆底架的中部。在该技术特征中,吸能区内设置了连接顶端横梁和牵引梁的牵引梁翼板。牵引梁翼板作为力流传递路径的载体,引导碰撞过程产生的冲击力从顶端区穿过吸能区传递到支撑区。

所述牵引梁翼板是楔形板,其前端高度和顶端横梁一致,其后端高度和牵引梁高度一致。牵引梁翼板的前后端高度分别和顶端横梁、牵引梁高度一致,避免了高度不一致时不同组件的结合处产生应力集中造成结构破坏的现象。

由于磁浮列车在转弯的过程中,车钩会倾斜、左右摇摆。因此设置为,所述牵引梁翼板相对前端底板呈开口逐渐增大的喇叭口型布置,所述两牵引梁翼板中间所夹空间用于容纳完成安装后的车钩。

碰撞过程产生的冲击力从顶端区穿过吸能区再传递到支撑区,在力流的传递过程中,力流路径的数量越多,吸能区传递力流的过程就更加稳定、连续,整体前端结构的强度和刚度更高。因此设置为,所述顶端横梁与支撑区之间还固定连接有若干加强梁。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

本实用新型结构科学合理。本方案提供了一种中低速磁浮车辆底架前端结构,包含支撑区、吸能区和顶端区。支撑区内设置有用于安装车钩的牵引梁,同时设置有缓冲架、缓冲架连接梁等多个结构使前端结构满足工作所需的强度刚度要求。底架前端结构在碰撞发生的过程中,通过设置的吸能区结构变形吸收能量。吸能区合理布置有牵引梁翼板、加强梁等结构来引导碰撞时产生的冲击力稳定、连续地传递至支撑区,最后通过支撑区传递到设置该前端结构的车辆底架上。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。

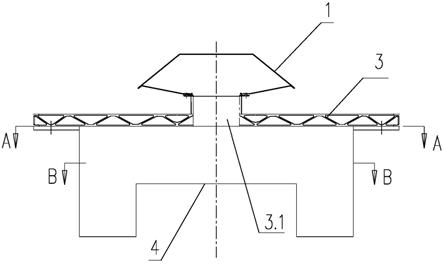

图1为本实用新型的二维俯视示意图;

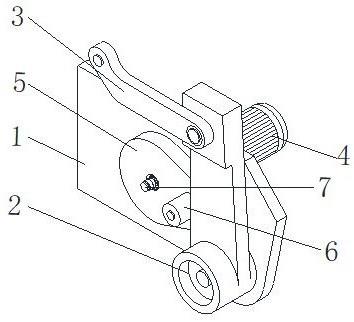

图2为本实用新型的后轴测三维示意图;

图3为本实用新型的前轴测三维示意图;

图中:1、车辆底架;101、底架横梁;102、底架边梁;103、底架底板;2、支撑区;201、缓冲架;202、缓冲连接架;203、缓冲板本体;204、缓冲盖板;205、牵引梁;206、车钩安装孔;207、牵引梁立板;3、吸能区;301、前底架边梁;302、前端底板;303、牵引梁翼板;304、加强梁;4、顶端横梁。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅附图,本实用新型提供一种技术方案:。

中低速磁浮车辆底架前端结构,用于设置在磁浮车辆底架1前端,与车辆底架1的底架横梁101、底架边梁102和底架底板103配合安装,其特征在于,所述前端结构包括:支撑区2、吸能区3和顶端区;所述支撑区2用于设置在车辆底架1的底架底板103上,包含纵向设置的缓冲架201和与缓冲架201垂直固定连接的牵引梁205,所述缓冲架201用于安装在底架底板103上,所述牵引梁205横向设置、其底面用于与底架横梁101固定连接,所述牵引梁205开有车钩安装孔206;所述吸能区3设置在支撑区2的前端,包含前底架边梁301与前端底板302,所述前底架边梁301构成支撑区2的左右边界、其第一端部用于与车辆底架1的左右底架边梁102固定连接,所述前端底板302设置在牵引梁205与左右两前底架边梁301围合形成的空间内;所述顶端区包括与底架横梁101平行设置的顶端横梁4,顶端横梁4的两个端部与两个所述前底架边梁301第二端部固定连接。

如上所述,本前端结构设置有支撑区2、吸能区3和顶端区三个部分,所述支撑区2用于将整个前端结构固定在该中低速磁浮车辆的底架上,对吸能区3和顶端区起到支撑固定的作用。支撑区2内包括缓冲架201和牵引梁205。缓冲架201纵向布置,与磁浮车辆底架1所受的拉、压应力方向一致,能抵抗较高的强度、刚度,能够将车辆碰撞时产生的冲击力传递到车辆底架1上。与底架横梁101固定连接且与缓冲架201垂直固连的牵引梁205开有车钩安装孔206,用于安装车钩以连接磁浮列车其他部分。底架前端结构在碰撞发生的过程中,通过设置的吸能区3结构变形吸收能量,利用材料压缩塑变过程吸量的特性作为碰撞保护技术,以降低碰撞对车辆中间车厢乘客区域承受碰撞冲击,减小突然减速对人体的伤害。

更进一步的技术方案为:

所述缓冲架201数量为两个,用于支撑牵引梁205;两个缓冲架201平行设置且二者之间固定连接有缓冲连接梁202;所述缓冲连接梁202上垂直设置有两个用于支撑牵引梁205的缓冲板组件,所述缓冲板组件包括缓冲板本体203和缓冲盖板204。在该技术特征中,平行设置的两个缓冲架201及固定连接二者的缓冲连接梁202使缓冲架201对牵引梁205的支撑更加稳定,若单独设置缓冲架201,其在受到超过临界压力的纵向压力后易发生失稳现象。两个缓冲板组件的设置,使牵引梁205上靠近车钩安装孔206附近的结构也能够得到支撑。

所述牵引梁205横向左右两侧固定有牵引梁立板207,所述牵引梁立板207用于连接牵引梁205与底架边梁102。由于牵引梁205底部用于与底架横梁101焊接,设置在牵引梁205左右两侧的牵引梁立板207又与底架边梁102固定连接,因此,力既能够传递到底架横梁101上,又能够通过牵引梁立板207传递到底架边梁102。

所述前端底板302上固定设置有两个牵引梁翼板303,所述牵引梁翼板303后端与牵引梁205固连,前端与顶端横梁4固连。由于吸能区3结构作为前端结构中的重要连接部分,其主要作用除了吸收碰撞产生的能量外,同时需要将碰撞力流合理分配至支撑区2,进而传递到车辆底架1的中部。在该技术特征中,吸能区3内设置了连接顶端横梁4和牵引梁205的牵引梁翼板303。牵引梁翼板303作为力流传递路径的载体,引导碰撞过程产生的冲击力从顶端区穿过吸能区3传递到支撑区2。

所述牵引梁翼板303是楔形板,其前端高度和顶端横梁4一致,其后端高度和牵引梁205高度一致。牵引梁翼板303的前后端高度分别和顶端横梁4、牵引梁205高度一致,避免了高度不一致时不同组件的结合处产生应力集中造成结构破坏的现象。

由于磁浮列车在转弯的过程中,车钩会倾斜、左右摇摆。因此设置为,所述牵引梁翼板303相对前端底板302呈开口逐渐增大的喇叭口型布置,所述两牵引梁翼板303中间所夹空间用于容纳完成安装后的车钩。

碰撞过程产生的冲击力从顶端区穿过吸能区3再传递到支撑区2,在力流的传递过程中,力流路径的数量越多,吸能区3传递力流的过程就更加稳定、连续,整体前端结构的强度和刚度更高。因此设置为,所述顶端横梁4与支撑区2之间还固定连接有若干加强梁304。

以上为本实用新型较佳的实施方式,本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更与修改,因此本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变形均属于本实用新型的保护范围。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。