1.本实用新型涉及一种车辆前部结构。

背景技术:

2.现有技术中,在混合动力汽车等的发动机舱内装载有发动机和p cu(power control unit,电源控制单元)等电气部件。并且,在发动机舱内的高度尺寸较小的车辆中,电气部件被配置在发动机的侧面(车宽方向的外侧)。即,电气部件被配置在上部梁(配置在车身侧面的骨架构件)等车身构件与发动机之间。

3.采用上述配置方式的情况下,当车辆发生侧面碰撞而车身构件向车宽方向内侧变形时,位于车身构件与发动机之间的电气部件会受到挤压,从而可能导致该电气部件破损。

技术实现要素:

4.针对上述情况,本实用新型的目的在于,提供一种能够防止在车辆发生侧面碰撞时电气部件破损的车辆前部结构。

5.作为解决上述技术问题的技术方案,本实用新型提供一种车辆前部结构,该车辆前部结构具备配置在发动机舱内的发动机、配置在所述发动机的侧面的车身构件、设置在所述发动机与所述车身构件之间的空间内的电气部件、及将所述电气部件与所述车身构件连结的连结支架,其特征在于:所述连结支架包括,将所述电气部件的车宽方向外侧的端部与所述车身构件连结的第1支架;及将比所述电气部件的车宽方向外侧的端部更靠近车宽方向内侧的部位与所述车身构件连结、且在车宽方向上的刚性高于所述第1支架在车宽方向上的刚性的第2支架。

6.本实用新型的上述车辆前部结构的优点在于,能够防止在车辆发生侧面碰撞时电气部件破损。当车辆发生侧面碰撞时,车身构件会在侧面碰撞载荷的作用下向车宽方向内侧变形,随之,侧面碰撞载荷作用于第1支架和第2支架。由于第2支架在车宽方向上的刚性高于第 1支架在车宽方向上的刚性,所以第2支架的压缩变形量(在车宽方向上的变形量)小于第1支架的压缩变形量。即,与第1支架在车宽方向上的尺寸变化量相比,第2支架在车宽方向上的尺寸变化量较小。因此,与在侧面碰撞载荷的作用下向车宽方向内侧移动的车身构件至电气部件与第1支架间的连结位置(电气部件的车宽方向外侧的端部) 的距离的变化量(距离变短)相比,车身构件至电气部件与第2支架间的连结位置(比电气部件的车宽方向外侧的端部更靠车宽方向内侧的部位)的距离的变化量(距离变短)较小。由于上述距离的变化量上存在差异,所以电气部件不是向车宽方向内侧水平移动,而是其车宽方向内侧的端部将向上方移动(向上翘起)。由于电气部件的姿态发生变化,变为车宽方向内侧的端部向上方翘起的倾斜姿态,所以能够防止电气部件因受到车身构件和发动机的挤压而破损的情况发生。

7.另外,本实用新型的上述车辆前部结构中,较佳为,还具备将配置在所述第2支架的下方的下侧车身构件与所述第2支架连结的第3 支架,在所述第2支架与所述第3支架间

的固定连接部设置有,当所述第2支架向车宽方向内侧移动时,使所述第2支架脱离所述第3支架的脱离机构。

8.基于上述结构,在侧面碰撞载荷的作用下第2支架向车宽方向内侧移动时,第2支架会从第3支架上脱离。因而,第2支架不会受到第3支架的约束,能够自由移动。这样,电气部件的姿态能够随着第 2支架的移动而变化,因而能够确保因上述各支架的压缩变形量之差而引起的电气部件的姿态变化,从而能够切实防止电气部件在车身构件与发动机之间受到挤压。

9.另外,本实用新型的上述车辆前部结构中,较佳为,所述脱离机构具备在所述第2支架或所述第3支架上形成的开口、及插在所述开口中将所述第2支架与所述第3支架紧固连接的螺栓,当所述第2支架向车宽方向内侧移动时,所述螺栓相对所述开口移动而使所述第2 支架脱离所述第3支架。

10.基于上述结构,当车辆发生侧面碰撞时,能够确保第2支架脱离第3支架。

11.另外,本实用新型的上述车辆前部结构中,较佳为,在所述第2 支架的车宽方向外侧的端部与比该端部更靠近车宽方向外侧的车身板材之间的空间内,设置有将该空间堵塞的块状构件。

12.基于上述结构,当侧面碰撞载荷作用在车身板材上而使该车身板材向车宽方向内侧变形时,由于在该车身板材与第2支架的车宽方向外侧的端部之间配置有块状构件,所以第2支架向车宽方向内侧移动的移动量与车身板材向车宽方向内侧移动的移动量大致相同。由此,第2支架向车宽方向内侧移动的移动量增大,从而能够获得较大的上述距离差。其结果,能够使电气部件的车宽方向内侧的端部向上方大幅度移动地改变电气部件的姿态,从而能够切实防止电气部件在车身构件与发动机之间受到挤压。

附图说明

13.图1是表示本实用新型的实施方式中的车辆的发动机舱内的右侧部分的概要结构的正视图。

14.图2是用于说明本实施方式中当车辆发生侧面碰撞时pcu的姿态变化的示意图。

15.图3是表示变形例一中的车辆的发动机舱内的右侧部分的概要结构的正视图。

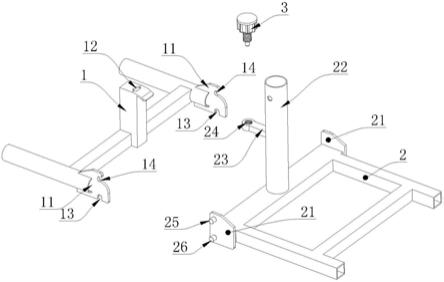

16.图4是表示变形例一中的第2支架与第3支架之间的脱离机构的立体分解图。

17.图5是用于说明变形例一中当车辆发生侧面碰撞时第2支架的脱离动作的立体图。

18.图6是用于说明变形例一中当车辆发生侧面碰撞时pcu的姿态变化的示意图。

19.图7是表示变形例二中的车辆的发动机舱内的右侧部分的概要结构的正视图。

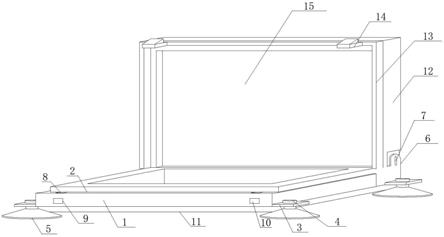

20.图8是表示变形例二中的第2支架与第3支架之间的脱离机构的立体分解图。

21.图9是表示变形例三中的车辆的发动机舱内的右侧部分的概要结构的正视图。

具体实施方式

22.以下,参照附图对本实用新型的实施方式进行说明。本实施方式中,对将本实用新型应用于混合动力汽车的情形进行说明。

23.图1是表示本实施方式中的车辆的发动机舱1内的右侧部分的概要结构的正视图。图1中,箭头hr的方向表示车宽方向右侧,箭头 up的方向表示上方。

24.如图1所示,在发动机舱1内配置有发动机2和作为电气部件的 pcu3。发动机2是作为车辆行驶的动力源的内燃机。pcu3是将未图示的电池所储存的电力转换为驱动电机用的电力的装置。该p cu3被构成为,在外壳31内装有逆变器和升压转换器。

25.在发动机舱1内的车宽方向的侧部设置有上部梁4。该上部梁4 为沿车长方向延伸的车身骨架构件,构成发动机舱1的上端边缘。该上部梁4具有矩形封闭截面结构。

26.在上部梁4的外侧(车宽方向的外侧),设置有翼子外板81和翼子内板82。图1中,用双点划线表示翼子外板81和翼子内板8 2。

27.在上部梁4的内侧面(朝向车宽方向内侧的面)41上接合有围裙板5。该围裙板5构成容纳前轮(未图示)的轮罩。围裙板5具备第1垂直部51、延展部52、和第2垂直部53。第1垂直部51 的上端部与上部梁4的内侧面41相接合并沿竖直方向延伸。延展部 52与第1垂直部51的下端相连并向车宽方向内侧延伸。第2垂直部53与延展部52的车宽方向内侧端相连并向下方延伸。该第2垂直部53的下端接合在未图示的前侧架上。

28.pcu3被设置在发动机2与上部梁4之间的空间内。即,pc u3位于发动机2的车宽方向外侧、和上部梁4的车宽方向内侧。p cu3由第1支架6和第2支架7支撑。

29.第1支架6将pcu3的车宽方向外侧的端部与上部梁4连结。具体而言,在pcu3的外壳31的车宽方向外侧的面上设置有法兰 32。第1支架6被形成为l形的金属板,具备水平部61和垂直部 62。水平部61与pcu3的法兰32的下表面相重叠,并通过螺栓与该法兰32固定连接。垂直部62被焊接在上部梁4的内侧面4 1上。

30.第2支架7将pcu3的外壳31的底面33的车宽方向内侧的部位与围裙板5的第2垂直部53连结。具体而言,第2支架7具备上侧连结部71、第1垂直部72、第1倾斜部73、第2垂直部7 4、第2倾斜部75、和下侧连结部76。上侧连结部71与pcu 3的底面33的车宽方向内侧的部位相重叠,并沿水平方向延伸。并且,该上侧连结部71由螺栓固定在pcu3的底面33上。下侧连结部76与围裙板5的第2垂直部53相重叠,并沿垂直方向延伸。并且,该下侧连结部76被焊接在围裙板5的第2垂直部53上。第 1垂直部72从上侧连结部71的车宽方向外侧端向下方竖直地延伸。第1倾斜部73从第1垂直部72的下端朝着车宽方向外侧倾斜地向下方延伸。第2垂直部74从第1倾斜部73的下端向下方竖直地延伸。第2倾斜部75从第2垂直部74的下端朝着车宽方向外侧倾斜地向下方延伸。并且,第2倾斜部75的下端与下侧连结部76 相连。因而,在上述结构中,上部梁4和围裙板5相当于本实用新型的车身构件。

31.另外,本实施方式的车辆前部结构中,第2支架7在车宽方向上的刚性高于第1支架6在车宽方向上的刚性。从而,当车辆发生侧面碰撞而侧面碰撞载荷作用在各支架6、7上时,第2支架7在车宽方向上的压缩变形量小于第1支架6在车宽方向上的压缩变形量。具体而言,例如,通过将第2支架7的厚度尺寸设定得大于第1支架6的厚度尺寸;或通过对第2支架7采用刚性高于第1支架6的刚性的材料,来构成第2支架7在车宽方向上的刚性高于第1支架6在车宽方向上的刚性的结构。

32.下面,对车辆发生侧面碰撞时的情形进行说明。图2是用于说明当车辆发生侧面碰撞时pcu3的姿态变化的示意图。如图2所示,当车辆发生侧面碰撞时,侧面碰撞载荷经由上部梁4作用到第1支架 6上。同时,侧面碰撞载荷也经由上部梁4和围裙板5作用到第2支架7上。在这种状况下,如上所述那样,由于第2支架7在车宽方向上的刚性高于第1支架6在车宽方向上的刚性,所以,第2支架7在车宽方向上的压缩变形量小于第1支架6在车宽方向上的

压缩变形量。即,第1支架6在车宽方向上的尺寸大幅变小,而第2支架7在车宽方向上的尺寸几乎不变,因而该第2支架7向车宽方向内侧移动。因此,与在侧面碰撞载荷的作用下向车宽方向内侧移动的上部梁4至 pcu3与第1支架6间的连接部位(pcu3的车宽方向外侧的端部)的距离的变化量相比,上部梁4至pcu3与第2支架7间的连接部位(pcu3的车宽方向外侧的端部更靠车宽方向内侧的部位) 的距离的变化量较小。其结果,由于上述距离的变化量上有差异,所以pcu3不会向车宽方向内侧水平地移动,而是pcu3的车宽方向内侧的端部向上方移动。如此,通过使pcu3的姿态发生变化(变为pcu3的车宽方向内侧的端部升高的倾斜姿态),能够使pcu 3的车宽方向内侧的端部位于高于发动机2上端的位置。其结果,能够避免pcu3在上部梁4与发动机2之间受到挤压,从而能够防止 pcu3发生破损。

33.<变形例一>

34.下面,对变形例一进行说明。图3是表示本变形例中的车辆的发动机舱1内的右侧部分的概要结构的正视图。如图3所示,本变形例中,第2支架7具备固定部7a、垂直部7b、延展部7c、及外侧连结部7d。pcu3的外壳31的车宽方向内侧的面上设置有法兰34。固定部7a与pcu3的法兰34的底面相重叠、并通过螺栓与该法兰34固定连接。垂直部7b从固定部7a的车宽方向外侧端向下方竖直地延伸。延展部7c从垂直部7b的下端朝着车宽方向外侧延伸。外侧连结部7d从延展部7c的车宽方向外侧端向上方竖直地延伸。并且,外侧连结部7d被焊接在围裙板5的第1垂直部5 1上。

35.另外,在第2支架7的延展部7c的车宽方向内侧的端部连接有第3支架9。该第3支架9在上下方向上延伸。第3支架9的下端与作为下侧车身构件的前侧架(未图示)连接。并且,在第3支架9的上端与第2支架7的延展部7c间的固定连接部上,设置有脱离机构 10。当车辆发生侧面碰撞而作用在第2支架7上的侧面碰撞载荷使该第2支架7向车宽方向内侧移动时,脱离机构10使该第2支架7 与第3支架9脱离。以下,对该脱离机构10进行说明。

36.图4是表示脱离机构10的立体分解图。如图4所示,在第2支架7的延展部7c的车宽方向内侧的端部,形成有连接孔10a。该连接孔10a包括第1开口10a、和位于该第1开口10a的车宽方向外侧并与该第1开口10a连通的第2开口10b。第1开口1 0a在车长方向上的宽度尺寸被设定为小于用于将第2支架7固定在第3支架9上的螺栓b的头部b1的外径尺寸。另一方面,第2开口 10b在车长方向上的宽度尺寸和在车宽方向上的长度尺寸分别被设定为大于螺栓b的头部b1的外径尺寸。

37.在进行用螺栓将第2支架7与第3支架9紧固连接的操作时,将第3支架9上设置的水平部91上形成的螺栓穿孔92置于第2支架 7的第1开口10a的下方,并使第2支架7的延展部7c与第3支架9的水平部91相重叠。然后,使螺栓b穿过第1开口10a和螺栓穿孔92,在第3支架9的下侧使螺母n与螺栓b螺合。这样,螺栓b的头部b1便能以与第2支架7的第1开口10a的外围部相抵接的状态将第2支架7与第3支架9连接在一起(参照图3所示的状态)。

38.当车辆发生侧面碰撞时,如图5(用于说明车辆发生侧面碰撞时第2支架7的脱离动作的立体图)所示,在侧面碰撞载荷f的作用下,第2支架7相对于第3支架9向车宽方向内侧(图5中的右侧)移动。这样,螺栓b的头部b1便从第2支架7的第1开口10a移到第2 开口10b。由于该第2开口10b的宽度尺寸和长度尺寸均被设定为大于螺栓b的头部b1的外径尺寸,所以该螺栓b的头部b1会从第2开口10b向下方脱落。由此,第2支架7与第3支架9之间的连接被解除。

39.图6是用于说明本变形例中当车辆发生侧面碰撞时pcu3的姿态变化的图。如上所述那样第2支架7与第3支架9间的连接解除后,第2支架7脱离第3支架9,从而第2支架7不再受到第3支架9的约束,能够容易地向上方移动。由此,随着第2支架7向上方的移动, pcu3更容易改变姿态,即,更容易实现因上述各支架6、7的压缩变形量之差而引起的pcu3的姿态变化,从而,能够防止pcu 3在上部梁4与发动机2之间受到挤压。

40.<变形例二>

41.下面,对变形例二进行说明。在此,仅对其不同于变形例一之处进行说明。

42.图7是表示本变形例中的车辆的发动机舱1内的右侧部分的概要结构的正视图。如图7所示,本变形例中,在围裙板5的第1垂直部 51与翼子内板(车身板材)82之间配置有块状构件11。具体而言,块状构件11配置在与围裙板5的第1垂直部51接合的上部梁 4的下侧法兰42与翼子内板82之间。该块状构件11是金属制的长方体形状的箱体构件。

43.基于本变形例的结构,由于在围裙板5的第1垂直部51与翼子内板82之间配置有块状构件11,所以,当车辆发生侧面碰撞时,翼子内板82与围裙板5之间的间隔能够得到维持。由此,当车辆发生侧面碰撞时,第2支架7向车宽方向内侧移动的移动量增大。其结果,能够确保因上述各支架6、7的压缩变形量之差而引起的pcu 3的姿态变化,从而能够防止pcu3在上部梁4与发动机2之间受到挤压。

44.并且,本变形例中,脱离机构10的结构与变形例一中的不同。图8是表示本变形例中的脱离机构10的立体分解图。如图8所示,在第2支架7的延展部7c上,形成有螺栓穿孔7e。另一方面,在第3支架9的水平部91上,形成有向车宽方向内侧敞开的、呈u字形的槽(开口)93。

45.在进行用螺栓将第2支架7与第3支架9紧固连接的操作时,首先将第3支架9的水平部91上形成的槽93置于第2支架7的螺栓穿孔7e的下方,并使第2支架7的延展部7c与第3支架9的水平部91相重叠。然后,使螺栓b穿过螺栓穿孔7e和槽93,在第3 支架9的下侧使螺母n与螺栓b螺合。这样,螺栓b的头部b1便以与第2支架7的螺栓穿孔7e的外围部相抵接的状态将第2支架7与第3支架9连接在一起(参照图7所示的状态)。

46.当车辆发生侧面碰撞时,在侧面碰撞载荷f的作用下,第2支架 7相对于第3支架9向车宽方向内侧(图8中的右侧)移动。由此,螺栓b从第3支架9的槽93中脱离,使第2支架7与第3支架9间的连接被解除。这样,第2支架7便不再受到第3支架9的约束而能够容易地向上方移动。由此,随着第2支架7向上方移动,pcu3 更容易改变姿态,即,更容易实现因上述各支架6、7的压缩变形量之差而引起的pcu3的姿态变化,从而能够防止pcu3在上部梁 4与发动机2之间受到挤压。

47.<变形例三>

48.下面,对变形例三进行说明。在此,仅对其不同于变形例二之处进行说明。

49.图9是表示本变形例中的车辆的发动机舱1内的右侧部分的概要结构的正视图。如图9所示,本变形例中,第2支架7的车宽方向外侧端与围裙板5的第1垂直部51的下部连接。并且,在该围裙板5 的第1垂直部51的下部与翼子内板82之间配置有块状构件11。

50.基于本变形例的结构,由于在围裙板5的第1垂直部51的下部与翼子内板82之间配置有块状构件11,所以,当车辆发生侧面碰撞时,翼子内板82与围裙板5之间的间隔得到维持。因此,当车辆发生侧面碰撞时,第2支架7向车宽方向内侧移动的移动量增大。其结果,能

够确保因上述各支架6、7的压缩变形量之差而引起的pc u3的姿态变化,从而能够防止pcu3在上部梁4与发动机2之间受到挤压。

51.本实用新型不局限于上述实施方式和各变形例中的记载,可进行适当的变更。例如,在上述实施方式和各变形例中,示出了将本实用新型应用于混合动力汽车的例子。但本实用新型也适用于插电式混合动力汽车、及仅将内燃机作为车辆行驶的动力源的汽车(常规汽车)。

52.另外,作为本实用新型中的电气部件,不局限于pcu3,可以是任何电气部件(例如,熔丝断路器、交流发电机等)。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。