1.本实用新型属于边坡工程技术领域,涉及一种基于废弃物再利用的软岩边坡生态护坡结构。

背景技术:

2.随着我国高速公路、铁路建设事业的迅猛发展,工程项目必然穿过南方丘陵地区,在工程沿线形成了大量的人工软岩边坡。软岩边坡在大气干湿循环作用下表层易风化崩解,形成厚度为10

‑

20cm的破碎层。该风化层不适宜植被生长,传统生态护坡方式无法阻止风化层厚度进一步增加。因此,软岩边坡在降雨作用下极易发生由表及里、由浅入深的失稳现象。

3.在对此类边坡进行治理时,首先需要将软岩边坡表层由于风化作用形成的破碎层进行清坡处理。清坡后的破碎软岩不易在工程中被直接使用,通常情况下经渣土车运至弃土场废弃。这种软岩边坡表面破碎层的处理方法存在以下两个方面的弊端:一方面,弃土场通常堆积过高的废弃土石,因而在降雨作用下,具有发生坍塌甚至泥石流的风险。另一方面,弃土过程将占用大量农田、耕地,浪费土地资源,产生大量费用,使得项目经费没有最大化的被使用。

4.目前,常用的软岩边坡防护方式是在边坡清坡后采用3m

×

2m的混凝土网格梁进行防护。格构梁的网格部分的软岩处于裸露状态,无法得到加固。由于降雨、日照等自然气候,网格梁网格中间部分的软岩将持续地受到风化作用及降雨冲刷作用而局部坍塌失稳,故软岩边坡稳定性无法得到保证。

5.目前,废弃物的再循环利用是实现环境友好型社会的重要途径,也是科技进步的必经之路。综上所述,如何在合理利用软岩边坡表层清坡后形成的破碎岩体的同时,又能防止网格梁网格中间部分裸露软岩持续风化,且免受降雨冲刷的影响,具有重要的应用价值。

技术实现要素:

6.为了实现上述目的,本实用新型提供一种基于废弃物再利用的软岩边坡生态护坡结构,将软岩边坡表层废弃破碎岩体进行合理利用,同时又能防止格构梁的网格部分裸露软岩持续风化,保护环境,稳定性高;混凝土框架能够在预制场完成,可与现场同时施工,缩短了工期,植被成活率高,解决了现有技术中存在的问题。

7.本实用新型所采用的技术方案是,一种基于废弃物再利用的软岩边坡生态护坡结构,包括安装于坡面的格构梁,格构梁的每个网格内均填充有生态护坡结构,每个生态护坡结构由多个独立的混凝土框架紧密排列,每个混凝土框架的底部均设有纵横交错的橡胶网,橡胶网上放置有植生混凝土体,植生混凝土体的下层是以边坡碎石土为原料的植生混凝土块,植生混凝土块的表面包覆有植草基质泥浆层,植生混凝土块的顶部覆有至少两层植草基质泥浆层。

8.进一步的,所述混凝土框架的形状为矩形或三角形。

9.进一步的,所述植生混凝土块顶部覆盖的下层植草基质泥浆层厚度为5mm

ꢀ‑

8mm,上层所述植草基质泥浆层的厚度为1mm

ꢀ‑

2mm。

10.进一步的,所述橡胶网由多个平行的横向橡胶条和多个平行的纵向橡胶条组成,横向橡胶条的间距50

‑

60mm,纵向橡胶条的间距50

‑

60mm。

11.进一步的,所述混凝土框架的外对角线长度为400mm

‑

600mm、内对角线长度为300mm

‑

500mm、高为80mm

‑

120mm。

12.进一步的,所述边坡碎石土为粒径10mm

‑

20mm或20mm

‑

25mm的炭质泥岩。

13.进一步的,所述两层植草基质泥浆层之间播撒有黑麦草种。

14.进一步的,所述混凝土框架底部对应位置设有用于安装膨胀螺丝的孔洞,橡胶网通过膨胀螺丝与混凝土框架固定连接。

15.进一步的,所述格构梁通过锚杆与坡面固定。

16.本实用新型的有益效果是:

17.1、本实用新型中软岩边坡生态护坡结构,包括混凝土框架和植生混凝土体,每个混凝土框架的底部均设有纵横交错的橡胶网,橡胶网具有耐久性、耐磨性,其与坡面接触,能够起到很好的防滑作用,使得本结构可以用于高陡边坡;同时,橡胶网为植物根系向坡面生长提供了途径;植生混凝土体为植物的生根发芽提供了空间,避免植物扎根阶段对坡面产生破坏。

18.2、本实用新型的植生混凝土块以软岩边坡表层废弃破碎岩体为原料,解决大量软岩边坡表面破碎层难处理、占用大量农田、耕地,浪费土地资源的问题,变废为宝;橡胶网还可以采用废旧轮胎,实现了废弃物的再循环利用,节约资源,降低废弃物处理成本。合理的利用了施工过程、日常生活中产生的废弃物,对边坡表面进行浅层支护,达到了生态护坡的目的,能够很好的防止新开挖边坡的风化。

19.3、本实用新型混凝土框架结构尺寸较小,便于预制和运输;多个混凝土框架独立设置,以分格的方式支护边坡,可以减少混凝土框架之间的相互影响,便于后期的独立修复、更换,降低修复成本。混凝土框架在预制场完成,可与现场同时施工,缩短了工期。植物在预制场浇水养护,避免植物受恶劣天气的影响,提高了植草的效率。此外,采用预制的方法可以有效地减少坡面暴露的时间,防止新开挖坡面进一步风化。

附图说明

20.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

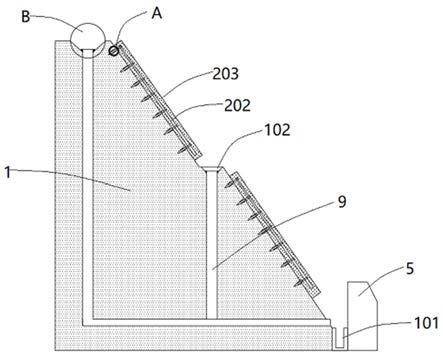

21.图1为本实用新型实施例中软岩边坡支护立面图。

22.图2为本实用新型实施例的结构透视示意图。

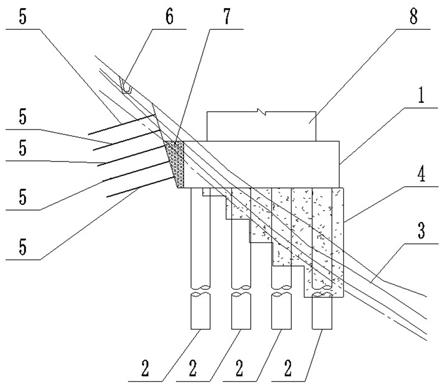

23.图3为本实用新型实施例中混凝土框架分解示意图。

24.图4为本实用新型实施例中混凝土框架仰视示意图。

25.图中,1.混凝土框架;11.孔洞;12.膨胀螺丝;13.橡胶网;131.横向橡胶条;132.纵向橡胶条;2.植生混凝土体;21.植生混凝土块;22.植草基质泥浆层;3.格构梁;4.锚杆。

具体实施方式

26.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

27.本实用新型实施例基于废弃物再利用的软岩边坡生态护坡结构,如图1所示,包括安装于坡面的格构梁3,格构梁3通过锚杆4与坡面固定,格构梁3的每个网格内均填充有生态护坡结构,形成生态护坡。

28.如图2

‑

4所示,每个生态护坡结构包括多个独立的混凝土框架1,多个独立的混凝土框架1紧密排列,混凝土框架1的数量由格构梁3的尺寸决定,混凝土框架1的形状可以为矩形或三角形,如果格构梁3为矩形,选择矩形的混凝土框架1,如果格构梁3为菱形可选择三角形的混凝土框架1,便于稳定放置。混凝土框架1结构尺寸较小,便于预制和运输;多个混凝土框架1独立设置,以分格的方式支护边坡,可以减少混凝土框架1之间的相互影响,便于后期的独立修复、更换,降低修复成本。混凝土框架1的其具体尺寸可根据格构梁3尺寸间隔调整,混凝土框架1的外对角线长度为400mm

‑

600mm,内对角线长度为300mm

‑

500mm,高为80mm

‑

120mm;尺寸过小会造成素混凝土使用过多,从而提高造价;尺寸过大不利于构件的结构性、不便于运输。

29.每个混凝土框架1的底部均设有纵横交错的多个橡胶网13,起到防滑支撑的作用;橡胶网13上放置有植生混凝土体2,混凝土框架1能够固定植生混凝土体2,提高生态护坡结构的稳定性。

30.植生混凝土体2的下层是以边坡碎石土为原料的植生混凝土块21,植生混凝土块21的表面包覆有植草基质泥浆层22,植生混凝土块21的顶部覆有至少两层植草基质泥浆层22,两层植草基质泥浆层22之间播撒有黑麦草种,植生混凝土块21顶部覆盖的下层植草基质泥浆层22厚度为5mm

ꢀ‑

8mm,为种子的发育提供养分,过薄不利于植物的生根发芽,过厚植物根茎向植生混凝土块21发育困难;上层植草基质泥浆层22的厚度为1mm

ꢀ‑

2mm,其主要目的是避免黑麦草种受环境影响。植生混凝土块21为植物的生根发芽提供了空间,避免植物扎根阶段对坡面产生破坏,提高坡面防护强度。

31.橡胶网13由多个平行的横向橡胶条131和多个平行的纵向橡胶条132组成,横向橡胶条131的间距50

‑

60mm,纵向橡胶条132的间距50

‑

60mm,便于为植物根系向坡面生长的同时具有足够的摩擦力。橡胶网13通过膨胀螺丝12与混凝土框架1固定连接,混凝土框架1底部对应位置设有用于安装膨胀螺丝12的孔洞11;橡胶网13可以采用汽车废旧轮胎制得,具有很好的耐久性、耐磨性,其与坡面接触,能够起到很好的防滑作用,使得本结构可以用于高陡边坡。

32.混凝土框架1底部预留12个孔洞11,孔洞11以每边3个均匀分布于混凝土框架1底面。孔洞11直径为10mm,深度为45mm,布设间距为62.5mm,用于安装膨胀螺丝12。膨胀螺丝12型号为 m6

×

60型,总长为60mm,套管长45mm,螺杆长60mm。橡胶网13尺寸为500mm

×

50mm,两端打孔,用膨胀螺丝12固定于混凝土框架1底部。

33.本实用新型实施例基于废弃物再利用的软岩边坡生态护坡结构的施工方法,具体按照以下步骤进行。

34.步骤s1,采用挖土机或其他工程机械开挖软岩边坡,平整和清理边坡表面,从上往下清除松动的岩石及浮石,沿修整好的坡面分级搭设施工平台。

35.步骤s2,收集碎石土,运输至提前搭设好的混凝土预制场地。边坡施工现场按照格构梁3加锚杆4的支护方式进行施工。

36.步骤s3,在混凝土预制场用素混凝土预制混凝土框架1。混凝土框架1底部预留孔洞11。混凝土框架1成型后脱模进行标准养护。同时,以边坡碎石土、水、水泥、减水剂为原料预制植生混凝土块21,植生混凝土块21成型后脱模进行标准养护。

37.预制植生混凝土块21时,要提前将碎石土进行破碎和筛分。为满足植生混凝土块21的孔隙率(大于21%)、抗压强度(21天大于10 mpa)的要求,粒径过小将不满足孔隙率要求,粒径过大将不满足抗压强度(10mpa)要求。故筛分过后选择粒径为10mm

‑

20mm或20mm

‑

25mm的炭质泥岩,以单一粒径级配骨料拌和植生混凝土块21。搅拌前,碎石土要进行充分地预湿,达到饱和面干状态。每立方米植生混凝土块21的碎石土、水、水泥、减水剂用量分别为1467kg、78kg、325kg、2.44kg。其中,水灰比为0.24

‑

0.32,可根据现场实际情况进行调整。植生混凝土块21采用边搅拌边加水泥浆的方式制备,搅拌完成后分三层装入模具,每层分装后使用实心棒螺旋插捣。后将试样及立方体模具放置于振动台上振动10s;振实后用塑料薄膜盖住模具顶面,密封保存1天后脱模并进行标准养护。

38.步骤s4,将橡胶网13用膨胀螺丝12固定在养护好的混凝土框架1底部,设有橡胶网13一面朝下。

39.步骤s5,红黏土、粉煤灰、蛭石、奥绿缓释肥配比分别为87%、5%、5%、3%,加50%的水搅拌均匀后,放入适量的黑麦草种,制成植草基质泥浆。

40.步骤s6,将养护好的植生混凝土块21放入植草基质泥浆中,使植草基质泥浆没过植生混凝土块21,并放入振动台上振动,使植生混凝土块21中的孔隙排出空气,植生混凝土块21表面包覆有植草基质泥浆层22,包覆层厚度为0.5 mm

ꢀ‑

1mm;取出植生混凝土块21,在其顶部覆一层植草基质泥浆层22,均匀撒上黑麦草种后再覆一层植草基质泥浆层22。

41.步骤s7,将植生混凝土体2放置于混凝土框架1内。在室内适宜环境内浇水养护植生混凝土体2。待黑麦草发芽,且混凝土底面有根系和草茎伸出时,养护完成形成生态护坡结构。

42.步骤s8,将生态护坡结构运输至边坡支护现场。按照格构梁3尺寸将生态护坡结构放置于格构梁3内。以3m

×

2m的格构梁3为例,横向每行放置6个生态护坡结构,纵向每列放置4个生态护坡结构,护坡完成。

43.本实用新型以素混凝土为主要原料,成本低,结构部件简单,易于安装与放置。边坡碎石土一般用作路基填料,不能用于路基填料或过多的边坡碎石土往往被废弃;本实用新型的植生混凝土体2以边坡碎石土为原料,合理利用破碎岩土体,解决废弃问题的同时,对边坡进行防护;同时,植生混凝土体2有固土作用,减少黑麦草生长过程中气候环境带来的影响;结构透水性强,有利于根系的延伸发育。混凝土框架1有一定的支撑作用,结合其底部的橡胶网13,提高了生态护坡结构的稳定性。

44.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均包含在本实用新型的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。