本实用新型涉及电极箔加工设备技术领域,尤其涉及一种阳极氧化补充装置。

背景技术:

在电极箔行业中,电极箔的质量很大一部分取决于介质氧化膜的质量,形成液在氧化膜的形成中尤为重要,故形成液是化成生产中较为关键的一环。形成液由溶质和溶剂组成,其中溶质一般为1~10μs/cm的去离子水,溶剂一般为无机酸、有机酸和铵盐等。在化成箔的生产过程中,被消耗的添加剂的补充方式,一般采用将多种添加剂混合均匀后,通过供液管路向生产线进行供液,现有技术中,通常采用供液装置来补充生产消耗的添加剂,供液装置一般由补给液配液罐、供液管路、磁力泵、玻璃转子流量计组成,搅拌均匀的补给液通过磁力泵加压由供液管路补充至反应槽中,达到向生产线持续供液的目的,其中进液量由玻璃转子流量计控制,但是,由于玻璃转子流量计精度较低,且会随着配夜系统压力而波动,导致生产线补给液的进液量无法有效保障。

技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型实施例提供一种阳极氧化补充装置,主要目的是提供一种能够提高微量试剂补充精度的阳极氧化补充装置。

为达到上述目的,本实用新型主要提供如下技术方案:

本实用新型实施例提供了一种阳极氧化补充装置,该装置包括:

供液部件,所述供液部件包括配液罐、输送管路和控制部件,所述输送管路的一端连接于配液罐,所述控制部件包括第一泵体、阀体和自动控制器,所述阀体设置在所述输送管路上,所述自动控制器连接于所述阀体,用于控制所述输送管路的开启或者关闭,所述第一泵体设置在所述输送管路上,并且位于所述配液罐和所述阀体之间,其中,所述自动控制器为间歇式自动控制器;

混合部件,所述混合部件包括反应槽、混合槽和循环管路,所述输送管路的另一端伸入所述混合槽内,所述循环管路包括进液管路和溢流管路,所述进液管路的一端连接于所述反应槽,另一端伸入所述混合槽并朝向所述混合槽的底部方向延伸,所述混合槽具有溢流孔,所述溢流管路的一端与所述溢流孔相互连通,另一端伸入所述反应槽内。

进一步的,所述供液部件还包括喷淋部件,所述喷淋部件设置在所述输送管路的另一端。

进一步的,所述输送管路的另一端穿过所述混合槽的顶部并伸入所述混合槽内。

进一步的,所述进液管路的另一端与所述混合槽的底部之间的距离为2cm至5cm。

进一步的,所述溢流孔与所述混合槽的底部之间的距离为30cm至50cm。

进一步的,所述溢流管路的另一端位于所述反应槽内的液体液面以下。

进一步的,所述混合部件还包括第二泵体,所述第二泵体设置在所述进液管路上,并且位于所述反应槽和所述混合槽之间。

进一步的,加热部件,所述加热部件设置在所述溢流孔的外周侧。

进一步的,所述混合槽为封闭结构。

与现有技术相比,本实用新型具有如下技术效果:

本实用新型实施例提供的技术方案中,供液部件的作用是提供补给液,供液部件包括配液罐、输送管路和控制部件,输送管路的一端连接于配液罐,控制部件包括第一泵体、阀体和自动控制器,阀体设置在输送管路上,自动控制器连接于阀体,用于控制输送管路的开启或者关闭,第一泵体设置在输送管路上,并且位于配液罐和阀体之间,其中,自动控制器为间歇式自动控制器;混合部件的作用是将形成液与补给液进行混合,混合部件包括反应槽、混合槽和循环管路,输送管路的另一端伸入混合槽内,循环管路包括进液管路和溢流管路,进液管路的一端连接于反应槽,另一端伸入混合槽并朝向混合槽的底部方向延伸,混合槽具有溢流孔,溢流管路的一端与溢流孔相互连通,另一端伸入反应槽内,相对于现有技术,搅拌均匀的补给液通过磁力泵加压由供液管路补充至反应槽中,达到向生产线持续供液的目的,其中进液量由玻璃转子流量计控制,但是,由于玻璃转子流量计精度较低,且会随着配夜系统压力而波动,导致生产线补给液的进液量无法有效保障,本技术方案中,通过输送管路将配液罐内的补给液输送至混合槽内,并且,通过间歇式自动控制器控制阀体间歇性输送补给液,同时,循环管路将反应槽内的部分形成液输送至混合槽内,使形成液与补给液进行混合,当混合槽内的液位过高时,液体从溢流孔流出回到反应槽内,从而达到减小形成液中微量添加剂的波动的技术效果。

附图说明

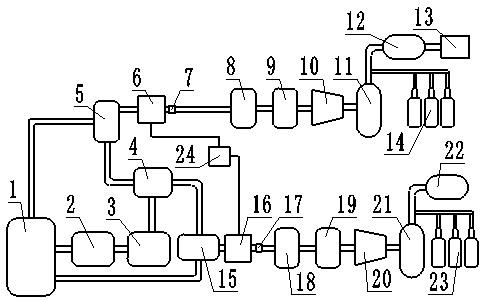

图1为本实用新型实施例提供的一种阳极氧化补充装置的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

如图1所示,本实用新型实施例提供了一种阳极氧化补充装置,该装置包括:

供液部件,供液部件包括配液罐11、输送管路12和控制部件,输送管路12的一端连接于配液罐11,控制部件包括第一泵体131、阀体132和自动控制器133,阀体132设置在输送管路12上,自动控制器133连接于阀体132,用于控制输送管路12的开启或者关闭,第一泵体131设置在输送管路12上,并且位于配液罐11和阀体132之间,其中,自动控制器133为间歇式自动控制器133;

混合部件,混合部件包括反应槽21、混合槽22和循环管路,输送管路12的另一端伸入混合槽22内,循环管路包括进液管路231和溢流管路232,进液管路231的一端连接于反应槽21,另一端伸入混合槽22并朝向混合槽22的底部方向延伸,混合槽22具有溢流孔,溢流管路232的一端与溢流孔相互连通,另一端伸入反应槽21内。

本实用新型实施例提供的技术方案中,供液部件的作用是提供补给液,供液部件包括配液罐11、输送管路12和控制部件,输送管路12的一端连接于配液罐11,控制部件包括第一泵体131、阀体132和自动控制器133,阀体132设置在输送管路12上,自动控制器133连接于阀体132,用于控制输送管路12的开启或者关闭,第一泵体131设置在输送管路12上,并且位于配液罐11和阀体132之间,其中,自动控制器133为间歇式自动控制器133;混合部件的作用是将形成液与补给液进行混合,混合部件包括反应槽21、混合槽22和循环管路,输送管路12的另一端伸入混合槽22内,循环管路包括进液管路231和溢流管路232,进液管路231的一端连接于反应槽21,另一端伸入混合槽22并朝向混合槽22的底部方向延伸,混合槽22具有溢流孔,溢流管路232的一端与溢流孔相互连通,另一端伸入反应槽21内,相对于现有技术,搅拌均匀的补给液通过磁力泵加压由供液管路补充至反应槽21中,达到向生产线持续供液的目的,其中进液量由玻璃转子流量计控制,但是,由于玻璃转子流量计精度较低,且会随着配夜系统压力而波动,导致生产线补给液的进液量无法有效保障,本技术方案中,通过输送管路12将配液罐11内的补给液输送至混合槽22内,并且,通过间歇式自动控制器133控制阀体132间歇性输送补给液,同时,循环管路将反应槽21内的部分形成液输送至混合槽22内,使形成液与补给液进行混合,当混合槽22内的液位过高时,液体从溢流孔流出回到反应槽21内,从而达到减小形成液中微量添加剂的波动的技术效果。

上述供液部件的作用是提供补给液,供液部件包括配液罐11、输送管路12和控制部件,输送管路12的一端连接于配液罐11,配液罐11通常为圆柱体结构,并且采用聚乙烯材料制成,配液罐11的体积为8m3-10m3,输送管路12采用氯化聚氯乙烯材质,输送管路12需要控制补给液的流量,因此,输送管路12的直径为1cm-2cm,控制部件包括第一泵体131、阀体132和自动控制器133,阀体132设置在输送管路12上,自动控制器133连接于阀体132,用于控制输送管路12的开启或者关闭,第一泵体131设置在输送管路12上,并且位于配液罐11和阀体132之间,其中,自动控制器133为间歇式自动控制器133,第一泵体131采用磁力泵,第一泵体131向混合槽22输送补给液时,需要提供一定的压力,阀体132通常采用电磁阀,间歇式自动控制器133采用plc控制器,例如,消耗量为5l/h的补给液,在1小时内通过plc系统控制电磁阀,将5l的补给液分5次进液喷射,每间隔12min喷射1l补给液,完成后停止进液,依次循环,根据补给液的消耗量,进行间歇式补液;混合部件的作用是将形成液与补给液进行混合,混合部件包括反应槽21、混合槽22和循环管路,输送管路12的另一端伸入混合槽22内,循环管路包括进液管路231和溢流管路232,进液管路231的一端连接于反应槽21,另一端伸入混合槽22并朝向混合槽22的底部方向延伸,混合槽22具有溢流孔,溢流管路232的一端与溢流孔相互连通,另一端伸入反应槽21内,混合槽22采用封闭结构,目的是保持补给液的温度,防止因温度过低导致有晶体析出,从而堵塞溢流孔,反应槽21的材料为聚乙烯材料,体积在2m3-3m3,进液管路231的一端连接于反应槽21,另一端伸入混合槽22并朝向混合槽22的底部方向延伸,使得反应槽21内的部分形成液能够进入到混合槽22内,当混合槽22内的液位到达溢流孔的位置后,溢流管路232将多余的形成液输送至反应槽21内,本技术方案中,通过输送管路12将配液罐11内的补给液输送至混合槽22内,并且,通过间歇式自动控制器133控制阀体132间歇性输送补给液,同时,循环管路将反应槽21内的部分形成液输送至混合槽22内,使形成液与补给液进行混合,当混合槽22内的液位过高时,液体从溢流孔流出回到反应槽21内,从而达到减小形成液中微量添加剂的波动的技术效果。

进一步的,供液部件还包括喷淋部件14,喷淋部件14设置在输送管路12的另一端。本实施例中,增加了喷淋部件14,喷淋部件14的作用是将补给液以喷射的方式喷淋到形成液中,使得补给液混合更加均匀,喷淋部件14通常包括喷淋管和喷淋头,第一泵体131提供一定的压力,补给液通过输送管路12进入喷淋管和喷淋头,喷淋头再将补给液喷出,进一步达到减小形成液中微量添加剂的波动的技术效果。

进一步的,输送管路12的另一端穿过混合槽22的顶部并伸入混合槽22内。本实施例中,进一步限定了输送管路12,输送管路12的另一端穿过混合槽22的顶部并伸入混合槽22内,使得输送管路12的另一端从混合槽22顶部进入到混合槽22内,混合槽22内的上部具有一定的空腔,使得补给液能够通过输送管路12进入到混合槽22上部的空腔中,然后通过喷淋部件14喷出,喷淋部件14带有一定的压力喷出,使得补给液喷洒到形成液上部的空腔内,从而使得补给液与形成液的接触充分缓和,进一步达到减小形成液中微量添加剂的波动的技术效果。

进一步的,进液管路231的另一端与混合槽22的底部之间的距离为2cm至5cm。本实施例中,进一步限定了进液管路231,进液管路231的另一端与混合槽22的底部之间的距离为2cm至5cm,进一步的,溢流孔与混合槽22的底部之间的距离为30cm至50cm,目的是降低新进入混合槽22的形成液对补给液的影响,并且,能够是形成液与补给液充分混合。

进一步的,溢流管路232的另一端位于反应槽21内的液体液面以下。本实施例中,进一步限定了溢流管路232,溢流管路232的另一端位于反应槽21内的液体液面以下,防止补给液和少量形成液的混合液直接溅到箔面上,导致因局部箔面电导出现闪火的现象,从而达到提高安全性的技术效果。

进一步的,混合部件还包括第二泵体24,第二泵体24设置在进液管路231上,并且位于反应槽21和混合槽22之间。本实施例中,增加了第二泵体24,第二泵体24的作用是将反应槽21内的形成液输送到混合槽22内,第二泵体24与第一泵体131的结构相同,不再赘述。

进一步的,增加了加热部件3,加热部件3设置在溢流孔的外周侧。加热部件3的作用是对溢流孔的位置进行加热,防止因温度过低导致有晶体析出,从而堵塞溢流孔。

以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。