1.本发明涉及儿童座椅及缓冲结构体。

背景技术:

2.一般而言,例如使未满一岁的脖子尚未有支撑力的儿童乘坐于儿童座椅时,以近似向上仰的状态躺卧,且保持为相对于车辆的行进方向朝向后方,并以束带固定于儿童座椅。在这样的状态下,当受到因事故或紧急刹车等所致的来自前方的冲击时,因其反作用力儿童会往前方移动,为了要抑制儿童的移动,冲击会经由肩带集中于儿童的肩膀部分。

3.此外,就具备有可缓和来自前方的冲击的结构的儿童座椅而言,例如有:日本特开2009

‑

161010号公报(专利文献1)、日本特开2003

‑

63291号公报(专利文献2)、日本特开2004

‑

217038号公报(专利文献3)及日本特开2008

‑

184133号公报(专利文献4)。

4.专利文献1揭示利用沿减少靠背角度的方向变形的角度变更部来吸收冲击。专利文献2,3揭示当施予冲击时,使背部沿立起方向转动,且利用冲击吸收构件来吸收该冲击。专利文献4揭示当施予冲击时,使与链接臂连结的杆部随着链接臂的转动而移动。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:日本特开2009

‑

161010号公报

8.专利文献2:日本特开2003

‑

63291号公报

9.专利文献3:日本特开2004

‑

217038号公报

10.专利文献4:日本特开2008

‑

184133号公报。

技术实现要素:

11.(发明所要解决的技术问题)

12.专利文献1的角部变更部固定于儿童座椅,因此无法对应儿童的成长。而且,专利文献2至4的儿童座椅,由于采用多个构件来作为吸收冲击的结构,因此结构复杂。

13.本发明是为了解决如上述的课题所研创的发明,目的在于提供一种儿童座椅及缓冲结构体,能够对应儿童的成长且以简易的结构来吸收冲击。

14.(解决技术问题的手段)

15.本发明的一态样的儿童座椅,具备:座椅本体,具有坐部及靠背部;以及缓冲结构体,包含从下方支撑向上仰躺卧的儿童的背部及臀部的支撑面,且以可装卸的方式安装在由坐部与靠背部所形成的角落部;缓冲结构体包含冲击吸收缓冲体,该冲击吸收缓冲体具有:沿与支撑面正交的方向延伸的第一缓冲体、及沿与第一缓冲体相同方向延伸,且具有与第一缓冲体不同的缓冲性的第二缓冲体。

16.较优选为:第一缓冲体与第二缓冲体线状地沿前后方向延伸。

17.较优选为:第一缓冲体与第二缓冲体的硬度及形状的至少一者不同。

18.较优选为:第一缓冲体与第二缓冲体纵剖面观看下为三角形。

19.较优选为:缓冲结构体还包含外壳,该外壳包围冲击吸收缓冲体当中支撑面以外的面。

20.本发明的一态样的儿童座椅,具备:座椅本体,具有坐部及靠背部;以及缓冲结构体,以可装卸的方式安装在由坐部与靠背部所形成的角落部;缓冲结构体可采取第一态样及第二态样,所述第一态样是在平常的使用时,以近似水平的角度从下方支撑向上仰躺卧的儿童的背部及臀部,所述第二态样是在朝靠背部施予使儿童急遽地移动的荷重时,沿靠背部扁平地变形,以承受该荷重。

21.较优选为:缓冲结构体包含:以近似水平的角度从下方支撑向上仰躺卧的儿童的背部及臀部的支撑面;第一态样中,从靠背部与坐部的交点到支撑面的厚度为70mm以上。

22.较优选为:荷重为10kg以上;第二态样中,靠背部与坐部的交点到支撑面的厚度为45mm以下。

23.较优选为:支撑面的角度相对于水平面为20

°

以下。

24.较优选为:缓冲结构体包含:具有支撑面的冲击吸收缓冲体;以及外壳,包围冲击吸收缓冲体当中支撑面以外的面。

25.较优选为:外壳的硬度比冲击吸收缓冲体还高。

26.较优选为:还具备:拘束落座于座椅本体的儿童的腰部的腰带;以及拘束落座于座椅本体的儿童的胯下的档带;外壳具有:在该外壳侧面使腰带穿通的一对腰带导引沟;以及,在该外壳前表面使档带穿通的档带导引沟。

27.本发明的一态样的缓冲结构体,以可装卸的方式安装在由儿童座椅的坐部与靠背部所形成的角落部,其中,缓冲结构体具备:与坐部抵接的坐部抵接面;与靠背部抵接的靠背抵接面;以及由平坦面从下方支撑向上仰躺卧的儿童的背部及臀部的支撑面;缓冲结构体可采取第一态样及第二态样,所述第一态样是在平常的使用时,以近似水平的角度从下方支撑向上仰躺卧的儿童的背部及臀部,所述第二态样是在朝靠背部施予使儿童急遽地移动的荷重时,沿靠背部扁平地变形,以承受该荷重。

28.(发明效果)

29.本发明的儿童座椅及缓冲结构体,能够对应儿童的成长,且能够利用简单的构成来吸收冲击。

附图说明

30.图1(a)至图1(c)为显示本实施方式的儿童座椅的图,图1(a)为显示安装缓冲结构体并朝向后方的状态,图1(b)显示拆卸缓冲结构体并朝向后方的状态,图1(c)显示朝向前方的状态。

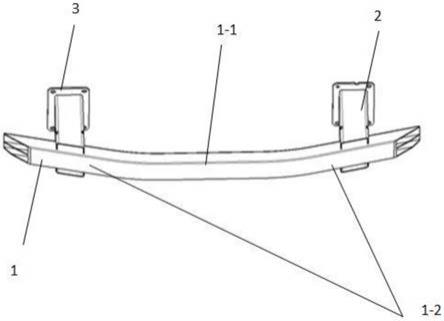

31.图2为本实施方式的缓冲结构体的立体图。

32.图3(a)至图3(c)为本实施方式的缓冲结构体的分解立体图,图3(a)为显示外壳(housing),图3(b)显示冲击吸收缓冲体,图3(c)分别显示第一,二缓冲体。

33.图4(a)、图4(b)显示安装缓冲结构体并朝向后方的状态的图,图4(a)显示未施予冲击的状态,图4(b)显示经施予冲击的状态。

34.图5(a)为图4(a)的放大图,图5(b)为图4(b)的放大图。

35.附图标记说明:

[0036]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

儿童座椅

[0037]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

基座本体

[0038]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

座椅本体

[0039]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

缓冲结构体

[0040]

31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

坐部

[0041]

32

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

靠背部

[0042]

33

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

腰带

[0043]

34

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

肩带

[0044]

35

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

档带

[0045]

36

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

带扣

[0046]

40

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

冲击吸收缓冲体

[0047]

40a

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第一缓冲体

[0048]

40b

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第二缓冲体

[0049]

41

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

支撑面

[0050]

42

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

侧面

[0051]

43

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一底面

[0052]

44

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二底面

[0053]

45

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

长边

[0054]

46

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一短边

[0055]

47

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二短边

[0056]

50

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

外壳

[0057]

51

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

上表面

[0058]

52

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

侧面

[0059]

53

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

底面

[0060]

54

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

坐部抵接面

[0061]

55

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

靠背抵接面

[0062]

56

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

凹部

[0063]

56a

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第一底面

[0064]

56b

ꢀꢀꢀꢀꢀ

第二底面

[0065]

56c

ꢀꢀꢀꢀꢀ

侧面

[0066]

57

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

腰带导引沟

[0067]

58

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

档带导引沟

[0068]

a1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

交点

[0069]

a2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

交点

[0070]

t1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

厚度

[0071]

t2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

厚度

[0072]

θ1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

角度

[0073]

θ2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

角度

[0074]

θ3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

角度。

具体实施方式

[0075]

一边参照附图一边详细地说明本发明的实施方式。另外,在图中相同部分或是相当部分附记同一符号且不重复其说明。

[0076]

(有关儿童座椅的概要)

[0077]

参照图1(a)至(c)来说明本实施方式的儿童座椅1。在儿童座椅1的说明中,前后方向对应于儿童座椅1的前后方向,左右方向对应于从前方观察儿童座椅1的座椅时的左右方向。

[0078]

本实施方式的儿童座椅1为配置在车辆的坐椅上,并且用于使婴儿或幼儿等儿童安全地乘车的装置。儿童座椅1具备:基座本体2及座椅本体3。基座本体2被载置于车辆的座位上。基座本体2具备:与座位的靠背抵接的纵部、及与座位的坐椅抵接的横部。座椅本体3安装在基座本体2的上侧,以相对于基座本体2旋转自如的方式受到支持。座椅本体3至少以朝向后方及朝向前方的方式固定。

[0079]

儿童落坐于座椅本体3。因此,座椅本体3具有:支持儿童臀部的坐部31、以及从坐部31的后方竖立并支持儿童背部的靠背部32。坐部31与靠背部32的角度为固定,且靠背部32相对于坐部31的角度,例如为80

°

至100

°

。也就是,无法使靠背部32前倾或后倾。此外在坐部31及靠背部32以可拆卸的方式分别安装有覆盖构件。这些覆盖构件由柔软的布制构件形成,例如由缓冲材料所形成。

[0080]

在坐部31及靠背部32之间设置有拘束落坐于座椅本体3的儿童的腰部的腰带33。在坐部31设置有拘束落坐于座椅本体3的儿童的胯下的档带35。在靠背部32设置有拘束落坐于座椅本体3的儿童的肩膀的肩带34。通过设置在这些束带33,34,35的前端的带扣36,使这些的束带33,34,35在儿童的腹部附近连结。这些束带33,34,35为所谓的五点束带。而且,腰带33与肩带34也可不是由各自独立的束带来形成,例如也可由一条的束带而连续地设置。

[0081]

当使未满一岁的儿童乘坐于儿童座椅1时,如图1(a)所示,使座椅本体3相对于基座本体2朝向后方,且在坐部31与靠背部32所形成的角落部(corner)安装缓冲结构体4。通过缓冲结构体4的安装,儿童座椅1形成床面状态。床面状态为儿童的背部及臀部成为近似大致水平角度的状态。

[0082]

当使约三个月至约二十四个月的儿童乘坐于儿童座椅1时,如图1(b)所示,以保持在朝向后方的状态下,卸载配置在角落部的缓冲结构体4。通过缓冲结构体4的拆卸,使儿童座椅1成为椅子状态。椅子状态为:使儿童的背部及臀部具有角度而保持的状态。关于床面状态及椅子状态于后述。

[0083]

当使约十五个月至约四岁的儿童乘坐于儿童座椅1时,如图1(c)所示,在将缓冲结构体4卸载的状态下,使座椅本体3相对于基座本体2朝向前方。座椅本体3相对于基座本体2朝前方倾斜而设置。据此,儿童座椅1会成为比图1(b)更使儿童的背部及臀部具有角度而保持的椅子状态。

[0084]

如上述方式,如图1(a)所示,缓冲结构体4用于使未满一岁的儿童乘坐座于儿童椅1的情形。接着,说明缓冲结构体4。

[0085]

(有关缓冲结构体)

[0086]

进一步参照图2至5,缓冲结构体4以可装卸的方式安装在由坐部31与靠背部32所

形成的角落部。缓冲结构体4具备:冲击吸收缓冲体40、以及包围冲击吸收缓冲体40的外壳50。

[0087]

如图2,图3(b),图3(c)所示,冲击吸收缓冲体40具有柔软性、复原性及缓冲性等,且吸收来自后述的支撑面41的冲击。冲击吸收缓冲体40例如为大致三角柱状,例如形成纵剖面观看下为三角形。冲击吸收缓冲体40为具有连续气泡的合成树脂的发泡体,例如由胺甲酸乙酯(urethane)等所形成。

[0088]

如图3(b)所示,冲击吸收缓冲体40是以大致三角形状的一对侧面42当中属于最长边的长边45朝上的方式配置,且由长边45构成周缘的一部分的面(各面当中,面积最宽阔的面)成为支撑面41。支撑面41为俯视观看大致矩形形状。支撑面41会朝儿童的足侧端向下倾斜。

[0089]

一对侧面42具有长边45、第一短边46及第二短边47,且位于在第一短边46与第二短边47之间的角度,例如形成为80

°

至100

°

。以朝向外壳50侧的方式配置由第一短边46或第二短边47构成周缘的一部分的第一底面43及第二底面44。

[0090]

如图1(a)所示,在儿童座椅1设为朝向后方,且在儿童座椅1的角落部安装有缓冲结构体4的状态下,支撑面41以近似水平的角度从下方支撑向上仰躺卧的儿童的背部及臀部。也就是,支撑面41为支撑儿童的背部及臀部的部分。该情形,支撑面41的角度θ1为相对于水平面20

°

以下,优选为15

°

以下。若超过20

°

时会使儿童的背部与臀部的角度过大,而不适合脖子尚未有支撑力的未满一岁的儿童。此外,若为15

°

以下,更可将儿童的背部与脚部保持在没有角度的状态下。如此,床面状态为以近似水平的角度来支撑儿童的背部及臀部的状态,具体而言,为支撑面41的角度θ1相对于水平面为20

°

以下的状态。

[0091]

另外,如图1(b)所示,在儿童座椅设为朝向后方,且从儿童座椅1的角落部卸载了缓冲结构体4的状态下,儿童座椅1的坐部31与靠背部32的覆盖构件会与儿童的背部及臀部抵接。该情形,儿童座椅1的坐部31与靠背部32的角度θ2相对于水平面为30

°

以上80

°

以下。若未满30

°

时会过于近似床面状态,若超过80

°

会使儿童的背部与臀部的角度过大,而不适合约三个月至约二十四个月的儿童。如此,椅子状态为坐部31与靠背部32的角度θ2相对于水平面30

°

以上80

°

以下。

[0092]

如图3(b)及图3(c)所示,冲击吸收缓冲体40为通过叠层多个第一缓冲体40a、及多个第二缓冲体40b所形成。第一缓冲体40a及第二缓冲体40b具有不同的缓冲性。不同的缓冲性为硬度及形状的至少一者为不同。本实施方式中,第一,二缓冲体40a,40b的硬度不同,第一缓冲体40a的硬度设定得比第二缓冲体40b的硬度高。

[0093]

如图3(c)所示,第一缓冲体40a及第二缓冲体40b为大致相同的形状,且为大致三角柱。第一,二缓冲体40a,40b为沿与支撑面41正交的方向延伸。具体而言,第一,二缓冲体40a,40b线状地沿前后方向(儿童身体的延伸方向)延伸。也就是,第一缓冲体40a与第二缓冲体40b沿左右方向叠层。

[0094]

第一,二缓冲体40a,40b也可交替地配置,例如,也可将左右方向中央部设为硬度较低的第一缓冲体40a,而将其左右设为硬度较高的第二缓冲体40b。如此,第一,二缓冲体40a,40b为相同形状,且沿左右方向叠层,所以能够简单地执行第一,二缓冲体40a,40b的更换,能够使冲击吸收缓冲体40整体设为最适当的缓冲的硬度。另外,第一,二缓冲体40a,40b由硬度设定的观点来看,以未通过接着剂等来固定为优选。

[0095]

如图3(a)所示,外壳50包围冲击吸收缓冲体40当中支撑面41以外的面。外壳50与坐部31及靠背部32抵接。外壳50例如由合成树脂等所形成,典型而言为胺甲酸乙酯。外壳50的硬度设定得比冲击吸收缓冲体40还高。

[0096]

外壳50包含:上表面51、一对侧面52及底面53。如图5(a)至(b)所示,底面53具有:与坐部31抵接的坐部抵接面54、以及与靠背部32抵接的靠背抵接面55。在上表面51的大致中央形成有凹部56。坐部抵接面54及靠背抵接面55的厚度为10mm以上25mm以下为优选,坐部抵接面54及靠背抵接面55所相交的交点的厚度,一般而言为25mm。

[0097]

如图3(a)所示,凹部56包含:第一底面56a、第二底面56b、以及一对侧面56c。在凹部56配置冲击吸收缓冲体40。因此,在凹部56的第一底面56a抵接冲击吸收缓冲体40的第一底面43,在第二底面56b抵接冲击吸收缓冲体40的第二底面44,而在一对侧面56c分别抵接一对的侧面42。如此一来,除了冲击吸收缓冲体40的支撑面41以外,其余四面都与凹部56密接。凹部的各面56a,56b,56c与冲击吸收缓冲体40也可不通过接着剂等来固定。

[0098]

在外壳50更形成有:使腰带33穿通的一对腰带导引沟57、在外壳50的前表面使档带穿通的档带导引沟58。腰带导引沟57为以从上表面朝底面53的方式裁切一对的侧面52所形成。档带导引沟58为以从上表面51朝坐部抵接面54的方式裁切所形成。

[0099]

缓冲结构体4在平常的使用时为第一态样(图4(a),图5(a)),而在朝靠背部32施予使儿童急遽地移动的荷重(冲击荷重)时可采取第二态样(图4(b),图5(b))。

[0100]

如图4(a)所示,当缓冲结构体4为第一态样的情形,缓冲结构体4以近似水平的角度从下方支撑向上仰躺卧的未满一岁的儿童的背部及臀部。也就是,在平常的使用时,冲击吸收缓冲体40及外壳50几乎没有挤压,且维持着支撑面41的角度θ1相对于水平面为20

°

以下的床面状态。

[0101]

如图5(a)所示,缓冲结构体4的厚度t1例如为70mm以上,且90mm以上为优选。此处,厚度t1是指自交点a1到交点a2的距离,该交点a1为坐部抵接面54及靠背抵接面55所相交的交点,该交点a2为自交点a1沿垂直方向延伸的线与支撑面41的交点。以下所示的厚度t2也为相同。当厚度t1为70mm以上时,可填补角落部,且能够以近似水平的角度来支撑儿童的背部及臀部。另外,厚度t1为90mm以上时,即使儿童的身体变大,儿童也不会感到拘束,而能够以近似水平的角度来支撑儿童的背部及臀部。另外,连接交点a1,a2的外壳50的厚度典型为25mm。

[0102]

如图4(b)及图5(b)所示,当缓冲结构体4为第二态样时,缓冲结构体4承受其荷重而被挤压,并沿着靠背部32扁平地变形。具体而言,当朝靠背部32施予使儿童急遽地移动的10kg以上的荷重时,缓冲结构体4会成为支撑面41的角度θ3相对于水平面为35

°

以上45

°

以下的椅子状态。如此,设定为当对儿童施予10kg以上的荷重时,会自床面状态成为椅子状态般的缓冲性。另外,上述使儿童急遽地移动的荷重,例如车辆的碰撞、紧急刹车等来自前方的冲击。此外,所谓扁平意思为至少缓冲结构体4为沿靠背部32的上下细长的形状,也包含沿坐部31的部分形成前后细长的情形。

[0103]

当施予10kg以上的荷重时,如图5(b)所示,从坐部抵接面54及靠背抵接面55所相交的交点a1到支撑面41的交点a2的厚度t2,例如为45mm以下,且20mm以下为优选。若为45mm以下或20mm以下,则儿童的背部及臀部会朝靠背部32而相当地凹陷,故能够利用儿童的背部及臀部吸收冲击。

[0104]

(有关缓冲结构体的动作)

[0105]

参照图4(a)至(b)及图5(a)至(b),说明使儿童乘坐于儿童座椅1时的缓冲结构体4的动作。图4(a),图5(a)显示承受冲击之前,图4(b),图5(b)显示承受冲击之后。

[0106]

当使未满一岁的儿童乘坐于儿童座椅1时,如图4(a)所示,在儿童座椅1的角落部安装缓冲结构体4。通过安装缓冲结构体4,儿童座椅1会成为床面状态,具体而言,支撑面41的角度θ1成为相对于水平面为例如15

°

。使儿童乘坐于缓冲结构体4的支撑面41上,并通过带扣36来连结腰带33、肩带34及档带35。据此,能够使儿童向上仰地躺卧在儿童座椅1的支撑面41上。

[0107]

在此状态下,如果由于紧急刹车和/或事故等,而从车辆的前方对乘坐于儿童座椅1的儿童产生较大的冲击时,如图4(b)所示,缓冲结构体4会挤压并位移成椅子状态。具体而言,当10k以上的荷重施予在儿童时,会使缓冲结构体4的厚度例如成为45mm以下,且支撑面41的角度θ3相对于水平面例如成为35

°

以上45

°

以下。具体而言,如图5(b)所示,首先,10kg以上的荷重从前方施加到儿童的背部及臀部,接着冲击吸收缓冲体40往靠背部32及坐部31侧被挤压,而且外壳50的坐部抵接面54及靠背抵接面55往靠背部32及坐部31侧被挤压。如此,当荷重施予在儿童时,缓冲结构体4会阶段性地被挤压,因此能够由儿童的臀部或背部来吸收冲击。

[0108]

以往,使未满一岁的儿童乘坐于儿童座椅时,使儿童座椅的靠背部后倾(扩大坐部与靠背部的角度)来设为床面状态,并对儿童配戴肩带等。在这样的儿童座椅,当受到由车辆的事故和/或紧急刹车等所造成的来自前方的冲击时,因其反作用力儿童会往前方移动,因此一般来说为了抑制儿童的移动会通过肩带来吸收冲击。该情形,若肩带没有确实地连结,当施予冲击时会使儿童抛飞,安全性上会有问题,且即使肩带确实地连接了,冲击会集中在儿童的肩膀,因此对于儿童的负担很大。

[0109]

相对于此,本实施方式的儿童座椅1,在没有施予冲击的状态下为床面状态(图4(a)),当施予冲击时缓冲结构体4会压缩变形并移位成椅子状态(图4(b))。据此,利用背部整体来承受对于儿童的冲击,使冲击分散于儿童的背部与臀部,缓和该冲击,并且能够利用缓冲结构体4来吸收该冲击。

[0110]

此外,缓冲结构体4能够装卸自如地安装在儿童座椅1的角落部,因此当使未满一岁的儿童乘坐时,通过在儿童座椅1安装缓冲结构体4,可设为床面状态,而当使约三个月至约二十四个月的儿童乘坐时,可从儿童座椅1拆卸缓冲结构体4,并设为椅子状态。因此,即使是坐部31与靠背部32的角度设为固定的儿童座椅,也能够通过安装或不安装缓冲结构体4来变更座面的形状及角度,所以能够利用简单的结构,来配合儿童的成长。

[0111]

另外,冲击吸收缓冲体40采用第一,二缓冲体40a,40b的多种以上的缓冲材,因此通过变更组合其缓冲材的形状或硬度,能够容易地设定为期望的硬度。

[0112]

另外,本实施方式的缓冲结构体4虽然具备冲击吸收缓冲体40及外壳50,但是至少仅具备冲击吸收缓冲体40即可。该情形,冲击吸收缓冲体40与坐部31及靠背部32抵接,故第一底面43会成为靠背抵接面,且第二底面44会成为坐部抵接面。

[0113]

此外,在本实施方式中,第一,二缓冲体40a,40b的形状为相同,而硬度不同,但是例如也可硬度为相同,而形状不同。例如,也可为第一,二缓冲体40a,40b的厚度不同,或在第一,二缓冲体40a,40b的底面设置凹部或凸部。此外,也可为第一,二缓冲体40a,40b的形

状及硬度都不同。

[0114]

另外,本实施方式的第一,二缓冲体40a,40b为相对于前后方向线状地设置,且沿左右方向叠层,但是也可例如沿上下方向、斜向等叠层。另外,第一,二缓冲体40a,40b也可为:例如第一缓冲体分散设置有朝与支撑面垂直的方向延伸的贯通孔,而第二缓冲体插入该贯通孔。

[0115]

此外,本实施方式中,设置第一,二缓冲体40a,40b的两种类的缓冲材,但也可设置多个。

[0116]

另外,在上述实施方式说明具备缓冲结构体4的儿童座椅1,但也可仅单体提供缓冲结构体4。该情形,可将本实施方式的缓冲结构体4追加安装在既成的儿童座椅。该情形,不仅是儿童座椅,缓冲结构体4例如也能够以可装卸的方式安装在婴儿车、婴儿摇篮、育儿椅等的小孩用的育儿器具。

[0117]

以上,已参照附图说明本发明的实施方式,但本发明不受附图的实施方式所限定。在与本发明相同的范围内或等效范围内,可对附图的实施方式施加各种修改及变形。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。