本发明涉及轨道交通控制技术领域,具体涉及一种轨道车辆及列车控制管理系统、用于防撞的控制方法。

背景技术:

通常,轨道车辆的运行安全由atp完全监控模式进行防护。当atp切除或故障的工况下,转入目视行车模式,并限速为40km/h,此状态下的车辆安全一般由司机进行防护。在该状态下,如遇弯道等特殊路段,司机视线受限时,存在极大的安全隐患。

现有技术基于该问题提出了一种防撞预警雷达系统,利用二次雷达形成监测冗余的工作模式,以提高轨道交通运行安全。在实际的线路中,因弯道弯曲半径不同,且前后两车在弯道所处位置也不同,使用应用时存在无法有效接收问询和应答的情形。

有鉴于此,亟待针对防撞辅助防护技术提供创新解决方案,以规避列车弯道运行可能存在的安全隐患。

技术实现要素:

为解决上述技术问题,本发明提供一种轨道车辆及列车控制管理系统、用于防撞的控制方法,通过防撞控制方法的优化,能够有效规避列车弯道运行安全隐患,确保车辆安全可靠地运行。

本发明提供的用于防撞的控制方法,轨道车辆的车头车尾分别设置有二次雷达,以测量与目标车辆之间的车距;所述用于防撞辅助防护的方法包括以下步骤:

调节天线法向:以本车的车头二次雷达发送询问信号后未收到应答信号为判断条件,输出调节所述二次雷达的天线法向的控制指令,以便所述本车的车头二次雷达与所述目标车辆的车尾二次雷达的天线处于信号收发交互状态;

测距:测量与目标车辆之间的车距;

防护预警:以当前车距达到预设车距阈值为判断条件,输出报警信号。

优选地,所述本车的车头二次雷达发送询问信号后未收到应答信号,具体为所述本车的车头二次雷达发送询问信号并收到所述目标车辆的车尾二次雷达的应答信号后,在预设间隔时间内未再次收到应答信号。

优选地,所述调节天线法向步骤之前,还包括以下步骤:

弯道防护启动:以所述本车行驶至弯道区域为判断条件,执行所述调节天线法向。

优选地,所述行驶至弯道区域,根据信号系统内置的线路信息或者设置在弯道区域的信息装置提供的线路信息确定。

优选地,所述测距步骤之前,还包括以下步骤:

识别目标车辆:以所述应答信号中的运行方向信息与所述本车的运行方向相同为判断条件,确定对应的车辆为所述目标车辆。

优选地,所述应答信号中的运行方向信息,根据所述应答信号中包含的轨道标识进行确定。

优选地,所述测距步骤之后,还包括以下步骤:

误差修正:将所述测距步骤测量获得的所述车距与和所述本车所处弯道位置相对应的修正系数进行拟合,确定所述当前车距。

优选地,所述误差修正步骤中,所述位置修正系数根据所述信息装置提供的线路信息中的线路类型、位置、弯道弯曲半径和/或坡道信息确定。

优选地,所述预设车距阈值包括车距预警阈值和车距报警阈值,所述防护预警包括:以所述当前车距达到所述车距预警阈值为条件,输出一级报警信号;以所述当前车距达到所述车距报警阈值为条件,输出二级报警信号;其中,所述车距报警阈值大于所述车距预警阈值。

优选地,所述控制指令输出至天线控制装置的信号接收端,所述控制装置根据所述控制指令带动所述二次雷达的天线,以调节所述天线法向。

本发明还提供一种执行前述用于防撞的控制方法的列车控制管理系统。

本发明还提供一种采用前述列车控制管理系统的轨道车辆。

针对现有轨道车辆,本发明另辟蹊径针对防撞辅助防护技术提出了解决方案,具体地,基于二次雷达应答技术,在轨道车辆的车头车尾分别设置有二次雷达,以测量本车与目标车辆之间的车距;当本车发送询问信号后未收到应答信号时,则输出调节所述二次雷达的天线法向的控制指令,例如但不限于运行至弯道区域的情形,通过调整问询天线和/或应答天线的方位发射角度,以保证前后两车之间保持测距性能;具体由处于信号收发可交互状态的本车的车头二次雷达与目标车辆的车尾二次雷达,完成测距;当前车距达到预设车距阈值时,输出报警信号。

如此设置,前后两车天线无法互相探测时,则需要针对天线法向进行调节,从而通过调整天线的方位发射角度,保证前后两车测距性能。由此,可有效规避前后两车天线无法互相探测而导致的安全隐患,为车辆安全可靠地运行提供了良好的技术保障。

在本发明的优选方案中,以本车行驶至弯道区域为判断条件,执行调节天线法向步骤;由此,针对运行在弯道区域前后两车,当车辆所处位置导到天线发出的信号衰减,启动天线得以随着列车转弯而在方位上转动,得以满足弯道防撞功能。优选地,该行驶至弯道区域可根据信号系统内置的线路信息进行确定,或者根据设置在弯道区域的信息装置提供的线路信息确定。一方面,常态下的列车控制管理系统基于atp完全监控模式进行防护,通过本方案配置的启动控制环节,可在atp切除或故障等工况下为列车提供辅助的安全监视和防护手段;与此同时,可简化程序运行架构,大大减少了系统数据的处理量。

在本发明的另一优选方案中,以应答信号中的运行方向信息与本车的运行方向相同为判断条件,识别确认目标车辆,从而区分与本车运行方向不同的应答对象反馈,确保应答对象为位于本车前方的目标车辆。

在本发明的又一优选方案中,针对测距增设了误差修正手段,具体将测量获得的车距与本车所处弯道位置相对应的修正系数进行拟合,确定当前车距。如此设置,通过参数修正,提高两车之间的测距精度,可减少或避免误报。

附图说明

图1为具体实施方式所述二次雷达的测距原理示意图;

图2示出了弯道行车时本车与目标车辆之间的一种典型位置关系示意图;

图3为具体实施方式所述用于防撞的控制方法流程图;

图4为调整天线法向夹角的过程关系示意图;

图5为具体实施方式中所述测距的误差修正关系示意图。

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明。

不失一般性,本实施方式以图1所示后车与前车之间二次雷达的测距原理进行详细说明,在轨道车辆的车头和车尾分别设置有二次雷达,以测量本车(后车与目标车辆(与后车相同运行方向的前车)之间的车距。基于该测距原理下,后车(本车)的车头二次雷达为主控端,用于发送询问信号;前车(目标车辆)的车尾二次雷达为非主控端,用于发送应答信号。应当理解,二次雷达在轨道车辆上具体安装方式非本申请的核心发明点所在,并对本申请请求保护的技术方案未构成实质性限制。

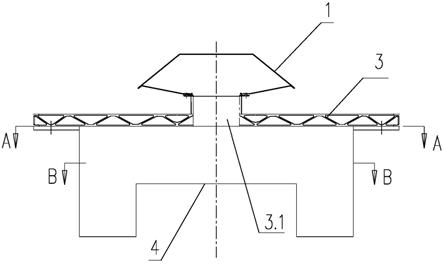

在弯道行车时,本车1进入弯道时,目标车辆2位于前方。请一并参见图2,该图示出了弯道行车时本车与目标车辆之间的一种典型位置关系示意图。

图2所示,l1为本车1的问询天线法向,l2为本车2的应答天线法向,两个天线法向夹角α越大,则信号衰减越大,反之信号衰减越小。这里,当两车均行驶在平直轨道上时,本车1的天线法向l1与本车2的天线法向l2在同一直线上,此时天线主瓣收发信号,电磁脉冲信号最强。可以理解的是,当图中所示天线法向夹角α大于一定角度时,信号衰减增大后,将导致本车1与目标车辆2无法实现实时测距和防护。

基于atp切除或故障等工况下,本实施方式提供了辅助的安全监视和防护手段,请参见图3,该图为本实施方式所述用于防撞的控制方法流程图。如图所示,该用于防撞的控制方法包括以下步骤:

s1.调节天线法向:以本车1的车头二次雷达发送询问信号后未收到应答信号为判断条件,输出调节二次雷达的天线法向的控制指令,改变天线辐射场所在的相对值与空间方向的关系,直至本车1的车头二次雷达与目标车辆2的车尾二次雷达的天线处于信号收发可交互状态;也就是说,在本车1的车头二次雷达天线辐射范围内搜索应答目标,若辐射范围内没有应答目标,则输出控制指令调整天线的方位角,从而实时调整前后两车天线法向夹角α,将信号衰减范围控制到可识别到的范围内。

这里,该“天线法向”的调节对象可以根据需要进行选定,例如但不限于,仅对主控端(本车1的车头二次雷达)的天线进行调整,其中,天线法向夹角的调整过程关系,请一并参见图4。

图4中所示,天线法向夹角α为未进行调节前的夹角关系,并示出了调节后两个特征点的夹角关系:天线法向夹角α1和天线法向夹角α2。其中,天线法向夹角α2相对较小,信号衰减范围为最佳,这样,调节至法向夹角α2是接收信噪比较为合理、无线通信信号可接收到的范围内。此时,调节后可通过天线主瓣收发信号为最佳。对于天线法向调节至极限角度也仍无法收发信号时,利用天线副瓣满足收发信号交互的功能亦可。

当然,也可对主控端和非主控端(目标车辆2的车尾二次雷达)天线同时进行调整,具体可基于“车车通信”系统实现指令同步控制。

s2.测距:测量本车1与目标车辆2之间的车距;这里,调节至法向夹角α2是接收信噪比较为合理、无线通信信号可接收到的范围内,本车1的车头二次雷达与目标车辆2的车尾二次雷达的天线处于信号收发可交互状态,也即寻找到目标,此时可进行测距。

需要说明的是,二次雷达的测距原理非本申请的核心发明点,本领域技术人员能够基于现有技术实现,故本文不再赘述。

s3.防护预警:以当前车距达到预设车距阈值为判断条件,输出报警信号。本方案中,车距阈值可以为信号系统内置的预设数值,也可以基于预设的算法公式及当前运行参数实时进行计算,获得该车距阈值。例如,对于不同轨道线路的运行速度而言,该预设车距阈值的大小也相应不同。

对于运行在不同转弯半径的弯道区域前后两车,应用本方案,当车辆所处位置导到天线发出的信号衰减,至前后两车天线无法互相探测时,则需要针对天线法向进行调节,也即,天线得以随着列车转弯而在方位上转动,从而通过调整天线的方位发射角度,保证弯道前后两车测距性能。当前车距达到预设车距阈值时,输出报警信号,可有效规避前后两车天线无法互相探测而导致的安全隐患。这里,该防撞控制方法核心构思还可应用在非弯道区域的非良好信号传输环境中,可以理解的是,本方案非局限应用于弯道区域的防撞控制。

为了在atp切除或故障等工况下能够可靠地提供辅助的安全监视和防护手段,作为优选,可在调节天线法向步骤s1之前本方案中,启动控制环节,如图所示还包括以下步骤:

s01.弯道防护启动:以本车1行驶至弯道区域为判断条件,执行调节天线法向步骤s1。

正常运行状态下,列车控制管理系统基于atp完全监控模式进行防护,出现atp切除或故障等工况时,再启动本方案。这样,程序运行架构较为简单,并可减少系统数据处理量。

这里的“行驶至弯道区域”,是指列车行驶到进入或即将进入弯道区域。可根据信号系统内置的线路信息进行确定,具体结合当前运行任务下具体运行参数,即可确定本车1行驶到进入或即将进入弯道区域。或者,还可根据设置在弯道区域的信息装置提供的线路信息确定,充分利用轨旁资源实现列车行驶至弯道区域的判断。具体来说,基于ats下发的运行计划,本方案根据列车当前位置生成运行任务,通过计算对轨旁资源管理子系统提出的上述信号采集需求。

可以理解的是,询问信号发出后存在形成多个应答信号电磁波的情形。在搜索到的应答目标中,需要进行车辆身份识别,也就是说,需要精准确定与本车1的运行方向相同的目标车辆2。

作为优选,调节天线法向步骤s1中,其本车的车头二次雷达发送询问信号后未收到应答信号,具体可进一步优化为:本车1的车头二次雷达发送询问信号并收到目标车辆2的车尾二次雷达的应答信号后,在预设间隔时间内未再次收到应答信号。也就是说,启动调节天线法向步骤s1的判断条件包括两个子条件:其一是本车1的车头二次雷达收到过目标车辆2的车尾二次雷达的应答信号,其二是在预设间隔时间内未再次收到应答信号,满足上述两个子条件再输出调节所述二次雷达的天线法向的控制指令。如此设置,能够进一步确保系统的可用性。

进一步地,在步骤s2.测距之前,如图3所示,还包括以下步骤:

s02.识别目标车辆:以应答信号中的运行方向信息与本车1的运行方向相同为判断条件,确定与该应答信号对应的车辆为目标车辆2。

为了区分本车1与目标车辆2是否相同的运行方向,本车1和目标车辆2之间通信数据中应包括轨道标识。作为优选,应答信号中的运行方向信息,具体根据应答信号中包含的轨道标识进行确定。

本方案中,轨道标识包括但不限于是车辆提供的上行或下行信息,或者可以是本车所行驶的轨道编号,或者是本车的行驶方向标识,或者是运行中列车的运行位置信息等。应当理解,只要满足行车辆身份准确识别的功能要求,确保应答对象为位于本车1前方的目标车辆2,均在本申请请求保护的范围内。

在利用二次雷达进行信息交互的过程中,结合图2所示,测量获得的本车1与目标车辆2之间距离为直线ac,在实际轨道线路上,两车的实际距离为:弧长ab与直线距离bc的长度之和。并且,随着弯道弯曲半径的增大,测量数据与实际距离之间的误差逐渐增大。

为进一步提高测距精确度,可针对二次雷达测量获得的直线距离ac作修正拟合,具体地,测距步骤s2后,还包括以下步骤:

s03.误差修正:将测距步骤s2测量获得的车距(ac)与和本车1所处弯道位置相对应的修正系数进行拟合,确定当前车距(弧长ab 直线距离bc)。

请一并参见图5,该图为误差修正关系示意图。图中,以五个弯道位置作为特征点进行误差修正原理示意,通过参数修正,提高两车之间的测距精度,可减少或避免误报。这里,修正系数根据设置在弯道区域的信息装置(图中未示出)提供的线路信息中的线路类型、位置、弯道弯曲半径和/或坡道信息确定,同样可有效利用轨旁资源。

当本车1行驶至β0的位置时,通过二次雷达获知本车1与目标车辆2的直线距离ac,根据β0处获取的相应线路信息计算本车1在β0位置处的修正系数,并根据该修正系数修正、拟合获得两者实际当前车距。进一步,本车1行驶至β1位置时,根据从β0、β1处获取的线路信息计算本车1在β1位置处的修正系数,并根据该修正系数修正、拟合获得两者实际当前车距。同理,经过β2、β3、β4、β5,测距修正原理相同,在此不再赘述。

需要说明的是,实际确定修正系数时,可结合上述线路信息中的一者或多者进行确定,具体以满足安全性要求所设定的精度为准。该修正系数可以为对应于具体弯道位置的预设阈值,也可以基于预设的算法公式及当前运行参数实时进行计算。

另外,为了进一步提高防撞的防护安全性,可针对防护预警步骤s3作进一步优化,以采用不同的警示方式。具体地,预设车距阈值包括车距预警阈值和车距报警阈值,防护预警相应进行分级,包括:以当前车距达到车距预警阈值为条件,输出一级报警信号;以当前车距达到车距报警阈值为条件,输出二级报警信号;其中,车距报警阈值大于车距预警阈值。如此设置,基于不同车距阈值,控制策略分为预警和报警两种级别,并根据不同级别进行报警,可方便司机提前预警,以便及时判断并采取相应措施,同时能够有效提高运行安全可靠性。

此外,对于二次雷达天线法向的调节,可以采用不同的结构实现。例如但不限于,天线主体铰接于基座,具有相对于基座调节角度的自由度;在此基础上,可以通过天线控制装置(图中未示出)活动端带动二次雷达的天线。

当列车运行至弯道区域,天线控制装置的信号接收端接收到调节控制指令时,可根据该控制指令带动相应的二次雷达天线,实现天线法向的调节。需要说明的是,调节天线法向的具体结构非局限于上述实现方式,本领域技术人员可根据具体车型采用不同的设计。

除前述用于防撞的控制方法外,本实施方式还提供一种执行该防撞的控制方法的列车控制管理系统(简称tcms),需要说明的是,该tcms其他功能模块非本申请的核心发明点所在,本领域普通技术人员可以采用现有技术实现,故本文不再赘述。

除前述列车控制管理系统(简称tcms),本实施方式还提供一种轨道车辆,包括前述列车控制管理系统。需要说明的是,该轨道车辆的其他功能构成非本申请的核心发明点所在,本领域普通技术人员可以采用现有技术实现,故本文不再赘述。

以上仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。