1.本实用新型涉及基坑开挖围护技术领域,具体的说,是涉及一种深厚淤泥地质基坑围护结构。

背景技术:

2.目前,对于深厚淤泥地层中的大型基坑(超过10000平方米)开挖工程,在施工过程中由于淤泥质土层厚度大、土质差,对基坑围护安全提出更高的要求,稍有不慎,容易引起基坑坍塌、场地周边管线和道路损坏等不良影响。近年来,预应力管桩因其桩身强度高,工程造价低在软土地区得到大量的应用,但其抗剪能力差,抗弯强度低,不能承担较大水平推力,很容易受外界水平荷载推挤而产生裂隙偏移甚至断桩,特别在深厚淤泥基坑土方开挖中,因淤泥土具有软塑、流动、不稳定的特点,常常由于土方开挖不当等原因引起淤泥土侧向流动,从而产生较大的场地沉降和水平位移,使工程桩受到较大的外来水平推力并产生水平偏移以至断桩的工程事故。

3.以上缺陷,有待改善。

技术实现要素:

4.为了克服现有的技术的不足,本实用新型提供一种深厚淤泥地质基坑围护结构。

5.本实用新型技术方案如下所述:

6.本实用新型提供一种深厚淤泥地质基坑围护结构,包括支护桩,所述支护桩外侧设置有第一水泥土格栅墙,所述支护桩内侧设置有第二水泥土格栅墙,所述支护桩包括预应力管桩护壁和设置在所述预应力管桩护壁外侧的一排相互咬合的第一水泥搅拌桩。

7.根据上述方案的本实用新型,所述预应力管桩护壁包括一排间隔设置的预应力管桩和设置在一排所述预应力管桩桩顶的冠梁。

8.进一步的,所述预应力管桩的桩长和所述第一水泥搅拌桩的桩长相同。

9.更进一步的,所述预应力管桩的桩长和所述第一水泥搅拌桩的桩长均为12m~15m。

10.进一步的,所述预应力管桩的直径为400mm,相邻两个所述预应力管桩的桩芯间距为800mm,所述冠梁的尺寸为0.5m

×

0.4m,所述第一水泥搅拌桩的直径为600mm,相邻两个所述第一水泥搅拌桩的桩芯间距为450mm。

11.进一步的,所述预应力管桩内灌满c30细石混凝土,且所述冠梁的混凝土等级为c30。

12.根据上述方案的本实用新型,所述第一水泥土格栅墙包括多个格栅状分布的第二水泥搅拌桩,相邻两个所述第二水泥搅拌桩相互咬合;

13.所述第二水泥土格栅墙包括多个格栅状分布的第三水泥搅拌桩,相邻两个第三水泥搅拌桩相互咬合。

14.进一步的,所述第二水泥搅拌桩和所述第三水泥搅拌桩的直径均为600mm,相邻两

个所述第二水泥搅拌桩的桩芯间距为450mm,相邻两个所述第三水泥搅拌桩的桩芯间距为450mm。

15.进一步的,所述第二水泥搅拌桩的桩长为12m~15m,所述第三水泥搅拌桩的桩长为5m~7m。

16.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:

17.1、本实用新型提供的深厚淤泥地质基坑围护结构采用预应力管桩和水泥搅拌桩格栅墙相结合的形式,不仅施工方便、成本低、缩短了工期,还很好的起到了承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,稳定基坑的作用;

18.2、本实用新型在预应力管桩护壁的外侧一排相咬合的水泥搅拌桩能够很好的保证支护桩的防水性能;

19.3、本实用新型支护桩中预应力管桩的桩长和第一水泥搅拌桩的桩长相同,从而更好的保证支护桩的受力强度和防水性能;

20.4、本实用新型预应力管桩内灌满细石混凝土,且冠梁的混凝土等级为c30,进一步保证了支护桩的受力性能。

附图说明

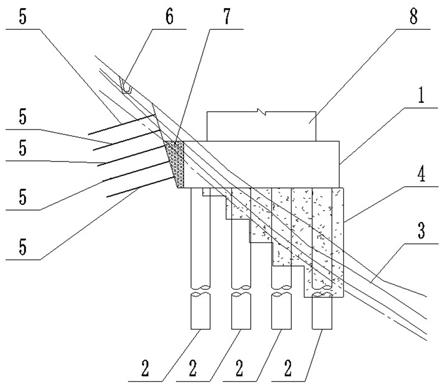

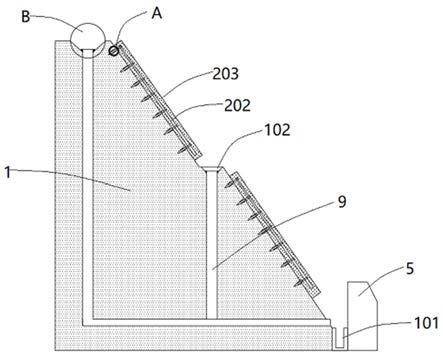

21.图1为本实用新型一实施的结构示意图;

22.图2为本实用新型一实施支护桩的结构示意图;

23.图3为本实用新型一实施第一水泥土格栅墙的结构示意图;

24.图4为本实用新型一实施第二水泥土格栅墙的结构示意图。

25.在图中,

26.1、支护桩;101、第一水泥搅拌桩;102、预应力管桩;103、冠梁;

27.2、第一水泥土格栅墙;201、第二水泥搅拌桩;

28.3、第二水泥土格栅墙;301、第三水泥搅拌桩。

具体实施方式

29.为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。

30.需要说明的是,术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。术语“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“侧”等指示的方位或位置为基于附图所示的方位或位置,仅是为了便于描述,不能理解为对本技术方案的限制。术语“第一”、“第二”仅用于便于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明技术特征的数量。“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

31.请参阅图1、图2,本实用新型提供一种深厚淤泥地质基坑围护结构,主要应用于深厚淤泥地层等软土地层且面积超过10000平方米的基坑。该深厚淤泥地质基坑围护结构包括支护桩1,支护桩1外侧设置有第一水泥土格栅墙2,支护桩1内侧设置有第二水泥土格栅墙3,支护桩1包括预应力管桩护壁和设置在预应力管桩护壁外侧的一排相互咬合的第一水

泥搅拌桩101。预应力管桩护壁包括一排间隔设置的预应力管桩102和设置在一排预应力管桩102桩顶的冠梁103,通过冠梁103将一排预应力管桩102连成一个整体。第一水泥土格栅墙2包括多个格栅状分布的第二水泥搅拌桩201,相邻两个第二水泥搅拌桩201相互咬合。第二水泥土格栅墙3包括多个格栅状分布的第三水泥搅拌桩,相邻两个第三水泥搅拌桩301相互咬合。

32.其中,预应力管桩102桩身强度高、工程造价低;水泥搅拌桩格栅墙施工方便、工程造价低,而且是依靠自身刚度来抵抗周围的水土压力,不需支撑、拉锚,基坑内空间宽敞,极大方便了主体构筑物施工,加快施工进度;同时,水泥土的隔水性能特别好,有效防止淤泥土侧向流动,解决了预应力管桩102不能承担较大水平推力,很容易受外界水平荷载推挤而产生裂隙偏移甚至断桩的缺点。

33.因此,本实用新型的基坑围护结构采用预应力管桩102和水泥搅拌桩格栅墙相结合的形式,不仅施工方便、成本低、缩短了工期,还很好的起到了承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,稳定基坑的作用;同时,在预应力管桩护壁的外侧一排相咬合的水泥搅拌桩能够很好的保证支护桩1的防水性能。

34.在一优选的实施例中,预应力管桩102的桩长和第一水泥搅拌桩101的桩长相同,从而更好的保证支护桩1的受力强度和防水性能。

35.在一优选的实施例中,预应力管桩102的桩长和第一水泥搅拌桩101的桩长均为12m~15m,预应力管桩102的直径为400mm,相邻两个预应力管桩102的桩芯间距为800mm,冠梁103的尺寸为0.5m

×

0.4m,第一水泥搅拌桩101的直径为600mm,相邻两个第一水泥搅拌桩101的桩芯间距为450mm。通过上述设置的预应力管桩102、第一水泥搅拌桩101及冠梁103能够保证支护桩1能够在深厚淤泥地层等软土地层且面积超过10000平方米的基坑中起到围护作用。

36.进一步的,预应力管桩102内灌满c30细石混凝土,且冠梁103的混凝土等级为c30,进一步保证了支护桩1的受力性能。

37.进一步的,第二水泥搅拌桩201和第三水泥搅拌桩301的直径均为600mm,相邻两个第二水泥搅拌桩201的桩芯间距为450mm,相邻两个第三水泥搅拌桩301的桩芯间距为450mm。第二水泥搅拌桩201的桩长为12m~15m,第三水泥搅拌桩301的桩长为5m~7m。通过上述设置的第二水泥搅拌桩201、第三水泥搅拌桩301能够有效承受在深厚淤泥地层等软土地层且面积超过10000平方米的基坑所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,稳定基坑的作用。

38.上述深厚淤泥地质基坑围护结构的施工方法,包括以下步骤:

39.步骤s1、测量放样:施工现场进行场地平整,并根据照设计图纸进行测量放样。

40.步骤s2、降排水:在基坑两侧或基坑四周设置集水坑,控制施工区域内地下水位,保证开挖和后续相关施工工序安全顺利进行。

41.具体的,基坑每层设置截(排)水沟,基坑内部截(排)水沟通过抽水泵逐层抽水至上层排水沟,最上层的集水坑通过截(排)水沟与三级沉砂池连接,过滤达到排放要求后,排入市政管网。同时为保证排水通畅,截(排)水沟要及时清淤,防止堵塞。

42.步骤s3、支护桩1设置:在基坑开挖边界线上设置支护桩1。其中,对支护桩1中的预应力管桩102采用静压桩的方式进行施工,预应力管桩内灌满c30细石混凝土;对支护桩1中

第一水泥搅拌桩101采用“四搅四喷”施工工艺,水泥浆采用42.5r号普通盐硅酸盐或32.5r复合硅酸盐水泥,水泥掺入比为14%,浆液水灰比为0.55,送浆压力为0.5mpa~1mpa,搅拌桩施工前应平整场地(按标高控制)并压实,再进行搅拌桩施工。

43.其中,“四搅四喷”施工工艺包括以下步骤:

44.1)钻机就位:钻机井架上设置标准而又显著的深度标志尺。钻机就位时调平,用水平尺来测定搅拌机械的水平,用经纬仪测定钻机井架垂直以确保成桩的垂直度。

45.2)钻进:启动搅拌机电机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架搅拌切土下沉,下沉的速度由电机的电流监测控制,工作电流不应大于70a。

46.3)制备水泥浆:待搅拌机下沉到设计深度时,开始按设计确定的配合比拌制水泥浆,待压浆前将水泥浆倒入集料中。

47.4)提升喷浆搅拌:搅拌机下沉到设计深度时后,开启灰浆泵将水泥浆压入地基中,边喷浆边旋转,同时严格按照0.5m/min提升搅拌机。在喷浆时不得中途中断供浆,以确保桩长。若因停电或机械故障等原因而中断喷浆时,应将钻机下钻至断浆点下不小于0.5米的位置,待恢复供浆时再喷浆提升。如中断超过六个小时,重新进行补桩。

48.5)“四搅四喷”:重复上述步骤,直到达到“四搅四喷”的要求。

49.6)桩机移位。

50.步骤s4、第一水泥土格栅墙2设置:在支护桩1的外侧设置第一水泥土格栅墙2。因第一水泥土格栅墙2的施工工艺与上述第一水泥搅拌桩101的施工工艺相类似,此处不再累赘描述。

51.步骤s5、第二水泥土格栅墙3设置:在支护桩1的内侧设置第一水泥土格栅墙2。因第二水泥土格栅墙3的施工工艺与上述第一水泥搅拌桩101的施工工艺相类似,此处不再累赘描述。

52.步骤s6、冠梁103设置:在支护桩1的顶部设置冠梁103,冠梁103采用木模板支模,现场绑扎钢筋,冠梁的混凝土人工现浇,采用溜槽方式入仓,插入式振捣器振捣密实,覆盖、洒水养护,确保连成整体。

53.具体的,冠梁103钢筋现场绑扎,主筋接长采用单面搭接焊。焊缝长度不小于10d,同一断面接头不得超过50%。每段冠梁103钢筋为下段施工预留出搭接长度,并错开不小于1m。冠梁103钢筋接头应避开钢管支撑位置和施工缝。

54.冠梁103的侧模板采用木模,支撑体系内龙骨采用100mm

×

100mm方木,间距为300mm,外龙骨采用φ48双向双层钢管,并采用对拉杆固定,模板在安装前涂刷脱模剂。

55.冠梁103混凝土采用c30混凝土分层浇筑,插入式振捣器振捣。混凝土振捣时,要使振捣棒垂直插入混凝土中,并插到下层尚未初凝层中50mm~100mm,以促使上下层相互结合,各插点间距不应超过其作用半径的1.5倍,在使用时,要做到“快插慢拔”的振捣要点,各插点振捣时间宜为20s~30s,并以混凝土面开始泛浆和不冒气泡为准。

56.冠梁103混凝土凝固后应立即进行洒水和覆盖养护,养护时间不小于14天。在混凝土浇注完毕后12~18小时内进行养护,如果是在天气炎热或干燥的季节浇筑,养护时间提前到8h~14h内进行。

57.步骤s7、基坑开挖:待围护结构达到设计强度后,分层开挖基坑至主体构筑物底板底标高。

58.具体的,在基坑开挖前,必须向技术员、操作人员、安全人员等进行详细安全技术交底,交底内容包括基坑断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工要求等,并及时丈量基底高程和宽度,防止超挖或欠挖。

59.基坑内开挖必须分层分段放坡进行,从上到下,每层开挖深度为1m。基坑挖出质地较好的土石方采用自卸汽车运输至高压线下方的暂存场地,用于基坑开挖期间的软土层置换,增加承载力,满足设备出碴或打桩的要求。

60.基坑土体开挖空间和开挖速率须相互协调配合,每个工作层开挖深度宜在1m之间。开挖边坡支护不宜迟后于6h~12h,纵向分段长度不宜长于50m。基坑开挖至坑底标高后应及时进行基底验收,合格后立刻施做底板垫层,封闭基坑。

61.应当理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,而所有这些改进和变换都应属于本实用新型所附权利要求的保护范围。

62.上面结合附图对本实用新型专利进行了示例性的描述,显然本实用新型专利的实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型专利的方法构思和技术方案进行的各种改进,或未经改进将本实用新型专利的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。