1.本实用新型涉及一种隧道逃生管道装置,属于隧道建设技术领域。

背景技术:

2.作为地下空间结构,隧道的施工条件恶劣,围岩情况复杂,施工过程中事故相对频发,洞内施工人员存在一定的安全隐患。在诸多隧道安全事故中,由于初期支护失稳导致隧道关门的事故较为常见,其可能导致隧道内施工工人被困甚至被埋,对作业人员的生命安全威胁性极大。针对上述情况,目前最常采用的应对措施是在隧道内沿纵向布置一条逃生管道,施工工人在被困情况下可以通过逃生管道从掌子面附近撤离至隧道二次衬砌结构附近,从而保障施工人员的生命安全。目前常规的逃生管道是由多个钢质或其他高分子材质的圆形管节纵向连接而成的管道,其管道接头处的连接强度相对薄弱,在土石冲击作用下管道存在着侧向偏位、冲击或挤压变形、管节错断等问题。同时,受隧道施工的限制,纵向布置的逃生管道在仰拱施工段处于悬空状态,现有的逃生管道防护性能过弱,若被坍塌下来的土石或支护结构砸中,折断的风险极大。

3.此外,受施工条件的限制,隧道二次衬砌距掌子面的距离一般在50~120米范围内,而逃生管道需从二次衬砌端头5米范围内沿纵向不间断布置到距离开挖面20m以内的合适位置,纵向布置长度较长。较长的逃生管道自身的重量较大,管道的搬运存在一定的难度。同时,受困人员在管内进行长距离的爬行也存在一定的难度,尤其要考虑可能受伤的情况。目前的逃生管道对上述两方面的考虑不够,相关的设备功能有待改进。

4.从上述可以看出,目前的逃生管道结构过于简陋,设备功能欠缺,且管道自身的防护性能也存在着严重的缺陷,在应对诸如隧道关门事故中存在着阻断的风险,所能发挥的逃生作用极其有限,无法切实有效的保障施工工人的生命安全。鉴于上述考虑,研究一种隧道逃生管道装置已经成为工程界亟待解决的问题。

技术实现要素:

5.鉴于此,本实用新型的目的是提供一种隧道逃生管道装置,可以克服现有技术的不足。

6.本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的:

7.一种隧道逃生管道装置,包括悬臂式逃生救援车,悬臂式逃生救援车包括救援车体,救援车体上设有悬臂结构,在悬臂式逃生救援车后端衔接有管道拖车,前端悬臂结构处依次衔接有移动式管道车及履带式牵引车;在管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车上对应设有可拼接相连的高强度逃生管道,使管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车与履带式牵引车之间相互连通;所述管道拖车及悬臂式逃生救援车的救援车体布设在隧道已施作仰拱混凝土路面段,而悬臂式逃生救援车前端的悬臂结构跨越仰拱施工段并与移动式管道车、履带式牵引车布设在中台阶土石路面段。

8.前述的悬臂结构为悬臂式逃生救援栈桥,其通过第一升降机构固连在救援车体

上;所述悬臂式逃生救援栈桥包括设置在救援车体上的救援仓,在救援仓前端设有桁架式栈桥,在桁架式栈桥上设置第一高强度逃生管段。

9.在前述悬臂式逃生救援车上设有传送带系统,所述传送带系统包括布设在第一高强度逃生管段中下层的传送带,所述传送带与设置在救援仓内的传送带驱动装置相连。

10.前述桁架式栈桥一端与救援仓固连,另一端设有支撑支脚及伸缩式支架滚轮;所述桁架式栈桥的截面为“凹”形桁架结构,支撑支脚上设有与之相匹配的凹槽,第一高强度逃生管段布设在凹口内。

11.前述管道拖车包括滑梯式拖车,所述的滑梯式拖车包括拖车头及与之相连的滑梯式钢槽,在滑梯式钢槽底部设有支撑架及与之相连的滚轮结构,滑梯式钢槽顶面为凹槽结构,端头设有第一端部保护壳,在凹槽结构内设有滑梯式高强度逃生管段。

12.前述的管道拖车还包括与所述滑梯式拖车相连接的平板拖车,在平板拖车上设有凹型钢槽结构,其内设有第二高强度逃生管段,凹型钢槽结构端头设有第二端部保护壳;所述的平板拖车为多件设置。

13.前述移动式管道车为多件设置,其包括扩大基座,在扩大基座上开设有凹槽,其内放置有第三高强度逃生管段;所述的扩大基座前、后端分别设有前伸缩式支架滚轮和后伸缩式支架滚轮,并且在后伸缩式支架滚轮上设有第三端部保护壳。

14.前述履带式牵引车包括履带底盘,在履带底盘上通过第二升降机构固连有牵引车头,所述牵引车头为两侧面开口、后侧开设逃生管道连接口的敞开结构。

15.前述的隧道逃生管道装置,还包括辅助人员逃生的救援物资管道系统,所述救援物资管道系统包括多根设置的救援物资输送管道,每根管道由多段管线拼接而成,其布设在悬臂式逃生救援车、移动式管道车上对应的高强度逃生管道段内底部,相邻管线通过快速连接头连接在一起;所述救援物资输送管道与设置在悬臂式逃生救援车内的管道补给连接口相连通。

16.在前述高强度逃生管道内还设有多根救援牵引绳。

17.与现有技术比较,本实用新型公开的一种隧道逃生管道装置,包括悬臂式逃生救援车,悬臂式逃生救援车包括救援车体,救援车体上设有悬臂结构,在悬臂式逃生救援车后端衔接有管道拖车,前端悬臂结构处依次衔接有移动式管道车及履带式牵引车;在管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车上对应设有可拼接相连的高强度逃生管道,使管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车与履带式牵引车之间相互连通;所述管道拖车及悬臂式逃生救援车的救援车体布设在隧道已施作仰拱混凝土路面段,而悬臂式逃生救援车前端的悬臂结构跨越仰拱施工段并与移动式管道车、履带式牵引车布设在中台阶土石路面段。本设计通过高强度逃生管道使管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车和履带式牵引车相互衔接在一起组成一条从二次衬砌端头5m范围内至隧道开挖掌子面20m以内合适位置的逃生救援通道,可作为一个重要的施工安全救援设备,解决隧道施工过程中初期支护坍塌导致施工人员被困问题,有效保障隧道施工过程中工作人员的生命安全。

18.本实用新型的有益效果是:

19.(1)所述管道拖车及悬臂式逃生救援车的救援车体布设在隧道已施作仰拱混凝土路面段,而悬臂式逃生救援车上的悬臂结构跨越仰拱施工段并与移动式管道车、履带式牵引车布设在中台阶土石路面段,相比于现有的逃生管道,逃生救援通道在充分考虑施工现

场情况的基础上,增加了一套相对实用的行走系统,极大方便了逃生救援通道的现场布置工作。

20.(2)所述的悬臂结构采用桁架式栈桥的形式跨越仰拱施工段,可大幅降低逃生救援通道折断的风险。同时,通过在逃生通道底部增设扩大基础,高强度逃生管道的拼接部位增设保护壳等措施,有效预防管道在隧道事故中可能发生的偏位或错断等问题,相比于现有的逃生管道,逃生救援通道的稳固性、防护性能得到了大幅提升。

21.(3)增设了传送带系统及救援物资管道系统,相比于现有的逃生管道,其既改善了设备的逃生功能,又增加了救援物资补给功能,可大幅提高受困人员的生存概率。

22.(4)所述的悬臂式逃生救援车的悬臂结构、移动式管道车及履带式牵引车的牵引车头均具有升降调节功能,不仅可以灵活切换移动和工作状态,而且可以保证它们之间的连接更加快捷、可靠,有效克服隧道中台阶及仰拱填充层间的高差,并可以实现整个逃生救援装置的灵活移动。

23.(5)通过控制平板拖车及移动式管道车数量,可以灵活调节高强度逃生管道的拼接长度,可实现整个逃生救援管道布置长度的灵活调整,相比于现有的逃生管道,逃生救援通道对施工现场的适应能力更强,能够满足从二次衬砌端头5米范围内沿纵向不间断布置到距离开挖面20m以内合适位置的硬性要求。

24.(6)逃生救援通道的构造充分考虑了隧道内各段的施工作业情况,在工作频率最高的二次衬砌前端采用高度较低的管道拖车、在工作频率相对最低的仰拱前段设置了功能齐全的悬臂式逃生救援车、在工作频率中等的中台阶段设置了移动功能完善的移动式管道车和履带式牵引车,相比于现有的逃生管道,逃生救援通道充分考虑了施工现场情况,合理利用了隧道内的剩余空间,在尽量减少施工干扰的前提下,最大程度的增加了逃生救援通道的可靠性、功能性及实用性。

25.本实用新型的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本实用新型的实践中得到教导。本实用新型的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

附图说明

26.为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细描述,其中:

27.图1为本实用新型的结构示意图。

28.图2为悬臂式逃生救援车的结构示意图。

29.图3为悬臂式逃生救援车的救援车体的结构示意图。

30.图4为悬臂式逃生救援车的悬臂式逃生救援栈桥的结构示意图。

31.图5为管道拖车的结构示意图。

32.图6为滑梯式拖车的结构示意图。

33.图7为移动式管道车的结构示意图。

34.图8为移动式管道车车体的结构示意图。

35.图9为移动式管道车与履带式牵引车的连接结构示意图。

36.图10为履带式牵引车履带底盘的结构示意图。

37.图11为传送带系统的结构示意图。

38.图12为救援物资管道系统的结构示意图。

39.图13为救援物资管道系统的布置示意图。

40.图14为伸缩式支架滚轮的结构示意图。

41.图15为移动式管道车的后缩式支架滚轮的结构示意图。

42.图16为詹式自动挂钩的结构示意图。

43.图17为本实用新型的工作流程图一。

44.图18为本实用新型的工作流程图二。

45.图19为本实用新型的工作流程图三。

46.图20为本实用新型的工作流程图四。

47.图21为本实用新型的工作流程图五。

具体实施方式

48.以下将参照附图,对本实用新型的优选实施例进行详细的描述。应当理解,优选实施例仅为了说明本实用新型,而不是为了限制本实用新型的保护范围。

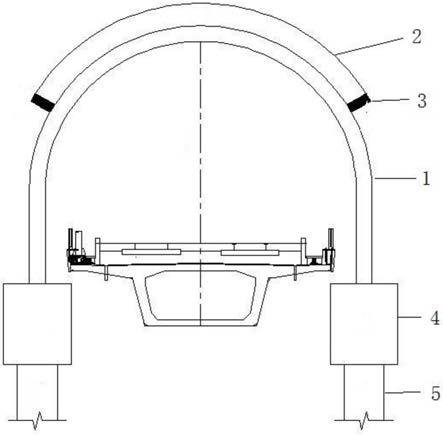

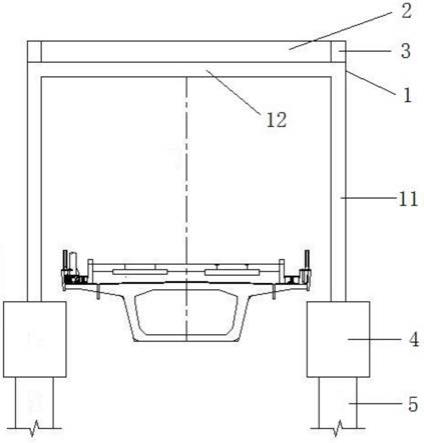

49.如图1

‑

图16所示,一种隧道逃生管道装置,包括悬臂式逃生救援车,悬臂式逃生救援车包括救援车体1,救援车体上设有悬臂结构,在悬臂式逃生救援车后端衔接有管道拖车,前端悬臂结构处依次衔接有移动式管道车及履带式牵引车;在管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车上对应设有可拼接相连的高强度逃生管道,使管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车与履带式牵引车之间相互连通;所述管道拖车及悬臂式逃生救援车的救援车体布设在隧道已施作仰拱混凝土路面段,而悬臂式逃生救援车前端的悬臂结构跨越仰拱施工段并与移动式管道车、履带式牵引车布设在中台阶土石路面段。

50.所述悬臂式逃生救援车的悬臂结构为悬臂式逃生救援栈桥2,其通过第一升降机构3固连在救援车体1上。所述悬臂式逃生救援栈桥2包括设置在救援车体1上的救援仓201,在救援仓201前端设有桁架式栈桥202,在桁架式栈桥202上设置第一高强度逃生管段8。

51.所述悬臂式逃生救援车的救援车体1为现有的常规小型货车构造。

52.所述第一升降机构3为布设在救援车体1平台上的第一千斤顶,具体为前、中、后三组布设在救援车体1的平台上。所述第一千斤顶优选为两级升降千斤顶,更加便于移动和调节。

53.所述救援仓201为后侧及右侧开口的钢制护壳,其中右侧开口方便逃生救援人员进入或离开,后侧开口为与管道拖车上滑梯式高强度逃生管道段相衔接的管道连接口,以便于逃生人员进入管道拖车的管道段。

54.所述桁架式栈桥202一端与救援仓201固连,另一端设有支撑支脚203及伸缩式支架滚轮204,所述支撑支脚203一侧与桁架式栈桥202端部焊接固连,另一侧与伸缩式支架滚轮204焊接;所述桁架式栈桥202的截面为“凹”形桁架结构,支撑支脚204上设有与之相匹配的凹槽,所述第一高强度逃生管段8布设在凹口内,且一端与救援仓201相连通,另一端与移动式管道车相连。

55.所述管道拖车包括滑梯式拖车4,所述的滑梯式拖车4包括拖车头401及与之相连

的滑梯式钢槽402,在滑梯式钢槽402端头设有第一端部保护壳404,底部设有支撑架及与之相连的滚轮结构403,滑梯式钢槽402顶面为凹槽结构,其内设有与救援仓201后侧管道连接口相衔接的滑梯式高强度逃生管段10。所述滑梯式钢槽402与第一端部保护壳404为一体式结构。

56.所述的管道拖车还包括与所述滑梯式拖车4相连接的平板拖车11;所述的平板拖车11可以为多件设置,其设置的数量可根据施工现场需求进行调整。

57.所述平板拖车11与滑梯式拖车4的连接端部均设有詹式自动挂钩16,使二者之间通过詹式自动挂钩16实现快速连接,拆装更加便捷。

58.所述的平板拖车11为现有的小型平板拖车,在平板拖车上设有凹型钢槽结构1101,其内设有第二高强度逃生管段12,凹型钢槽结构1101端头设有第二端部保护壳1102。所述凹型钢槽结构1101与第二端部保护壳1102为一体式结构。

59.所述移动式管道车9为多件设置,其设置的数量可根据施工现场需求进行调整。

60.所述移动式管道车9包括扩大基座901,在扩大基座901上开设有凹槽,其内放置有第三高强度逃生管段15;所述的扩大基座901前、后端分别设有前伸缩式支架滚轮902和后伸缩式支架滚轮903,并且在后伸缩式支架滚轮903上设有第三端部保护壳904。优选地,所述后伸缩式支架滚轮903上设有第三端部保护壳904,上述二者为一体式结构。

61.所述履带式牵引车包括履带底盘5,在履带底盘5上通过第二升降机构7固连有牵引车头6,所述牵引车头6为两侧面开口、后侧开设逃生管道连接口的敞开结构,所述逃生管道连接口与移动式管道车9上的第三高强度逃生管段15相衔接,以方便施工人员快速进入牵引车头6,并从逃生管道连接口进入高强度逃生管道顺利逃脱。

62.第二升降机构7为布设在履带底盘5上表面中部的第二千斤顶。所述第二千斤顶优选为一级升降千斤顶。

63.所述滑梯式拖车4、平板拖车11、伸缩式支架滚轮204、扩大基座901前后端的前伸缩式支架滚轮902、后伸缩式支架滚轮903及牵引车头6的连接端部均设有詹式自动挂钩16,使管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车与履带式牵引车之间通过詹式自动挂钩16实现快速连接,拆装更加便捷。

64.所述的伸缩式支架滚轮204包括带弧形凹槽的支架2041,弧形凹槽内用于放置高强度逃生管道段,在支架2041底部设有伸缩千斤顶2042及滚轮2043,伸缩千斤顶2042上端与支架2041底面固连,下端与滚轮2043连接。优选地,伸缩千斤顶2042为一级伸缩千斤顶。

65.所述扩大基座901前后端的前伸缩式支架滚轮902、后伸缩式支架滚轮903的结构与伸缩式支架滚轮204结构相似。

66.所述的高强度逃生管道为高分子管道或其他抗冲击性优异材料制成的管道,其内径应满足人体爬行移动的需要,一般不小于800mm。

67.在第一高强度逃生管段8和第三高强度逃生管段15内中下部设有便于人员爬行通过的横隔板801。

68.所述隧道逃生管道装置,还包括辅助人员逃生的传送带系统13,及救援物资管道系统14。

69.所述传送带系统13包括传送带1301,传送带1301布设在桁架式栈桥202上的第一高强度逃生管段8内中下层,所述传送带1301与布设在悬臂式逃生救援车内的传送带驱动

装置相连。所述救援物资管道系统14包括多根设置的救援物资输送管道1401,每根管道由多段管线拼接而成,其布设在悬臂式逃生救援车、移动式管道车上对应的高强度逃生管道段内底部,相邻管线通过快速连接头1403连接在一起;所述救援物资输送管道1401与设置在悬臂式逃生救援车内的管道补给连接口1402相连通。

70.所述传送带1301的上层结构设在设置在横隔板801上方,下层结构设在横隔板801下方,并且救援物资输送管道布设在横隔板801下方,便于人员通行及物资补给,且不会相互干涉;在救援仓201内部设有便于逃生人员通过的台阶结构205,所述传送带1301从高强度逃生管道内延伸至台阶结构205上;在台阶结构205下部设有设备仓206,传送带驱动装置及管道补给连接口1402均与设置在设备仓206内。

71.所述的传送带驱动装置包括发动机1302、传动轴1303、拐点从动轴1304和端头从动轴1305;发动机1302和传动轴1303内置于设备仓206内,并带动布置在第一高强度逃生管段8内的传送带1301转动;拐点从动轴1304设置在救援仓201与桁架式栈桥202的连接节点处,作为传送带1301转向的设施,而端头从动轴1305设置在桁架式栈桥202的尾端。

72.具体地,所述管道补给连接口1402设置在设备仓206右侧下部,作为补给物资的接口;救援物资输送管道1401一端与设置在设备仓206内管道补给连接口1402相连,中段对应沿纵向布置在第一高强度逃生管段8、第三高强度逃生管段15内底部,并通过快速连接头1403实现相互连通,另一端延伸至履带式牵引车的牵引车头6内,以便随时对被困人员进行救援物资补给。

73.在高强度逃生管道内还设有多根救援牵引绳17。优选地,所述救援牵引绳17布设在第一高强度逃生管段8内,其端头绑扎在救援仓201外壳上。

74.所述救援牵引绳17为尼龙绳。

75.所述的詹式自动挂钩16为现有火车接头挂钩,具体包括挂钩结构1601及插销1602,相邻两个詹式自动挂钩16碰撞后可自动机械连接,而通过上拔插销1602可将两个组合在一起的詹式自动挂钩16相互分离。

76.如图17

‑

图21所示,具体工作流程:

77.(1)将悬臂式逃生救援车正向行驶到已浇筑仰拱末端,其救援车体1布设在隧道已施作仰拱混凝土路面段、悬臂式逃生救援栈桥2跨越仰拱施工段,使其处于就位状态,

78.此时救援车体1上的两级升降千斤顶处于伸长状态,伸缩式支架滚轮204处于缩回状态,逃生救援栈桥2前端的支撑支脚203及伸缩式支架滚轮204均处于悬空状态,

79.之后,使救援车体1上的两级升降千斤顶处于缩回一级状态,伸缩式支架滚轮204切换为伸长状态,此时逃生救援栈桥2前端的支撑支脚203处于悬空状态,伸缩式支架滚轮204处于着地就位状态;

80.(2)将管道拖车与悬臂式逃生救援车、悬臂式逃生救援车与移动式管道车、移动式管道车与履带式牵引车连接通过詹式自动挂钩16相互对接完成,并且整体处于移动形态,

81.此时救援车体1上的两级升降千斤顶处于缩回一级状态,履带车底盘5上的第二千斤顶处于伸长状态,伸缩式支架滚轮204、第二伸缩式支架滚轮902的滚轮均处于伸长着地状态,对应的支撑支脚203和扩大基座901处于悬空状态;而管道拖车不参与升降调节,救援仓201的后侧开口相较于管道拖车上的高强度逃生管道段开孔较大,救援仓201在升降过程中,与管道拖车始终处于贯通状态;

82.(3)将管道拖车与悬臂式逃生救援车、悬臂式逃生救援车与移动式管道车、移动式管道车与履带式牵引车连接而成的整体,使用履带式牵引车在前端牵引、救援车体1配备的驱动协同合作,将其移动到位,并使其切换到稳固工作状态,

83.此时救援车体1上的两级升降千斤顶处于缩回二级状态,同时履带车底盘5上的第二千斤顶处于缩回状态,伸缩式支架滚轮204、第二伸缩式支架滚轮902的滚轮均处于缩回状态,对应的支撑支脚203和扩大基座901均处于着地状态;

84.(4)进行隧道建设;

85.(5)当隧道仰拱开挖至支撑支脚203附近,且救援车体1尾部的仰拱已浇筑完成并形成强度后,将管道拖车、悬臂式逃生救援车、移动式管道车、履带式牵引车连接而成的整体结构切换至移动形态,进行履带式牵引车的牵引车头6及救援车体1配备的驱动协同合作,将其整体向前推移,直到救援车体1驶到已浇筑仰拱末端,再次将其切换至稳固工作状态;

86.上述过程周而复始,直至隧道贯通。

87.其中,当隧道围岩情况改变,可根据实际情况,可通过詹式自动挂钩,增设或减少移动式管道车9及平板拖车11的数量。

88.具体逃生过程简介:

89.当隧道发生事故导致施工工人被困时,应先对隧道内情况进行了解,进而根据具体情况选择合适的救援方法及救援位置:

90.(1)因已浇筑仰拱段初期支护的整体受力状态较好,绝大部分情况下已浇筑仰拱位置不会发生坍塌,为相对安全状态,故当坍塌发生在已浇筑仰拱前端,停放悬臂式逃生救援车的已浇筑仰拱位置处于相对安全状态时,采用如下救援行动:

91.将洞内的防水板台车或二次衬砌台车前移到已浇筑仰拱段,以确保该段在救援时期的安全,必要时可采取其他加固措施对该段初期支护进行进一步加固处置;

92.待上述加固措施完成后,救援人员在悬臂式逃生救援车的救援仓201位置就位展开救援行动;

93.受困人员通过两侧边均开口的牵引车头6进入第三高强度逃生管段15,通过爬行移动至桁架式栈桥202前端的第一高强度逃生管段8内,再通过第一高强度逃生管段8内配备的传送带1301撤离至救援仓201内。在此处等待的救助人员将受困人员搬运上担架,并立即送往医院进行相关救助。当受困人员受伤,自己不便爬行时,可将救援牵引绳17捆绑在身上,由救助人员通过拉拽方式帮助受困人员撤离;

94.同时,救助人员可根据隧道内受困人员情况启动救援物资管道系统14,通过管道补给连接口1402及救援物资输送管道1401向洞内被困人员进行通风、供水、供营养液或其他必要的食物,以确保被困人员生命安全。

95.(2)当坍塌规模较大,停放悬臂式逃生救援车的已浇筑仰拱段初期支护也发生坍塌,防水板台车或二次衬砌台车无法前移到该位置时,则应采取如下救援行动:

96.救助人员在管道拖车末端就位展开救援行动;

97.受困人员通过两侧边均开口的牵引车头6进入第三高强度逃生管段15,通过爬行移动至桁架式栈桥202前端的第一高强度逃生管段8内,再通过第一高强度逃生管段8内配备的传送带1301至救援仓201内;再通过救援仓201后侧管道连接口进入滑梯式拖车4上的

滑梯式高强度逃生管段10,并爬行通过平板拖车11上的第二高强度逃生管段12,到达隧道已施作二次衬砌附近的安全位置,其后在此就位的救助人员将受困人员送往医院进行相关救助。

98.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式保密的限制,任何未脱离本实用新型技术方案内容、依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。