1.本实用新型属于制氟电解工艺领域,具体的说是一种安全性氢气排空装置。

背景技术:

2.制氟电解工艺中电解槽的阴极腔产生氢气,氢气经过净化达标无污染因子后自燃拔空、排向大气,从而使电解系统实现稳定的微负压,满足电解工艺所需,其中电解系统中的抽气装置为无动力抽气装置。氢气有易燃易爆性,为防止氢气放空时遭遇雷击等事故时,氢气被引燃,从而导致气体火焰传播到整个氢气管网造成严重安全隐患,一般需增设阻火器,一般原设计氢气总排口阻火器为标准阻火器,电解槽阴极产生氢气靠自然排空后,系统并未增设抽空装置,且由于标准阻火器阻力较大,并且排空氢气中含有水分等物质,容易腐蚀阻火器滤芯,从而导致阻火器内部阻力进一步增大,不利于电解工艺系统的正常运行。因此为了维持工艺系统的运行通常将标准阻火器滤芯拆除,但是这样使得常规阻火器无法正常发挥作用,导致氢气排出过程存在重大的安全隐患。

3.鉴于此,本实用新型通过在氢气总排管顶部设置避雷针避免外界雷击,并在氢气总排管靠近顶部的部位设置阻火器,通过阻火器的作用将氢气因雷击而产生的火焰受到阻碍作用,避免火焰在氢气总排管内部蔓延并影响电解系统的安全性;另外再通过温度检测仪及时检测到出现氢气引燃现象,并迅速通过地面控制中心打开氮气切断阀放出氮气,使得火焰在氮气作用下迅速熄灭;因此通过多重保护,保证电解系统的正常运行。

技术实现要素:

4.为了弥补现有技术的不足,解决现有的电解氟化氢制氟工艺的氢气安全排空、压力稳定、防雷、自动灭火等问题;本实用新型提出的一种安全性氢气排空装置。

5.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型所述的一种安全性氢气排空装置,包括排气单元和阻火单元,所述排气单元包括氢气总排管和一号进气管,所述氢气总排管竖直安装在地面,所述一号进气管一端与氢气净化塔相通,另一端与所述氢气总排管底部相通;

6.所述阻火单元包括二号进气管、取样口、氮气切断阀、氢气切断阀、阻火器、温度探测仪和避雷针;所述二号进气管安装在所述氢气总排管上位于一号进气管上方的部位,并与氢气总排管内部相通,所述二号进气管用以将氮气通入氢气总排管内部;所述氢气总排管上位于所述一号进气管和二号进气管之间的部位设有取样口,所述取样口用以对流入氢气总排管的氢气成分进行取样检测处理;所述氮气切断阀安装在二号进气管上靠近氢气总排管的部位,所述氢气切断阀安装在所述一号进气管上靠近氢气总排管的部位,且所述氮气切断阀和氢气切断阀均受到地面控制中心的控制;所述温度探测仪安装在所述氢气总排管顶部内表面,且温度探测仪用以将检测到的温度信息传递到地面控制中心,所述避雷针安装在所述氢气总排管顶部;所述阻火器安装在所述氢气总排管上靠近顶部的部位

7.优选的,所述氢气总排管内表面为锥形,且氢气总排管内表面位于所述阻火器下

方的部位设有干燥区;所述氢气总排管内表面位于干燥区的部位均匀设有螺旋凸块,所述干燥区中间部位的侧壁设有干燥槽,所述干燥槽内部填充有蒙脱石干燥剂,且所述干燥槽开口部位设有石棉布;工作时,因为氢气总排管内表面为锥形,因此当氢气向上流动时与氢气总排管内表面充分接触;当氢气流动至干燥区时,氢气与螺旋凸块相接触并受到螺旋凸块的引导作用而螺旋向上流动;在氢气螺旋向上流动时,氢气中的水蒸气在离心力作用下偏移至外侧并与干燥槽相接触,水蒸气被干燥槽内部填充的蒙脱石干燥剂所吸收,减少了上升氢气中的水分,避免水分留在阻火器中造成了阻火器部件的腐蚀。

8.本实用新型的有益效果如下:

9.1.本实用新型所述的一种安全性氢气排空装置,通过在氢气总排管顶部设置避雷针避免外界雷击,并在氢气总排管靠近顶部的部位设置阻火器,通过阻火器的作用将氢气因雷击而产生的火焰受到阻碍作用,避免火焰在氢气总排管内部蔓延并影响电解系统的安全性;另外再通过温度检测仪及时检测到出现氢气引燃现象,并迅速通过地面控制中心打开氮气切断阀放出氮气,使得火焰在氮气作用下迅速熄灭;因此通过多重保护,保证电解系统的正常运行。

10.2.本实用新型所述的一种安全性氢气排空装置,通过使阻火管内部的阻火铜丝相互交错形成阻火网,当火焰沿着阻火管流动并通过阻火管内部的阻火网时,因为阻火网通过阻火铜丝相互交错形成,因此阻火铜丝在火焰通过时伸入火焰内部并与火焰充分接触,使得火焰中的热量迅速沿着阻火铜丝和安装环导向阻火管,进一步保证了阻火管内部的细小火焰在阻火铜丝和阻火管的导热作用下迅速降温直到消失。

附图说明

11.下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

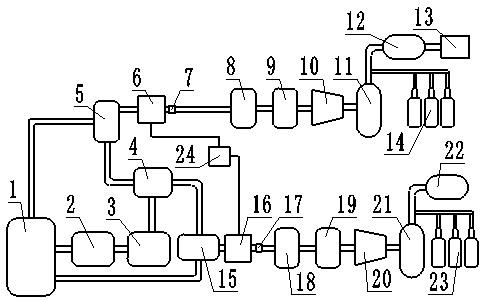

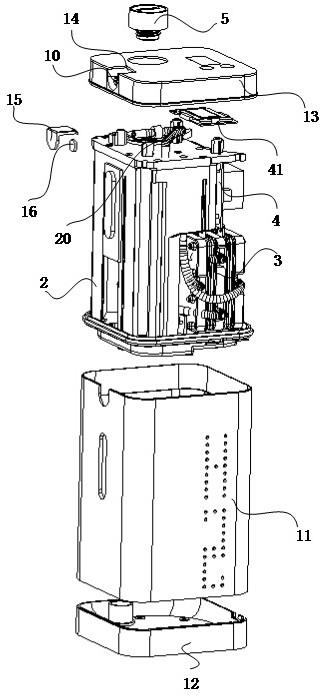

12.图1是本实用新型的立体图;

13.图2是图1中a处的局部放大图;

14.图3是图2中b处的局部放大图;

15.图4是图2中c处的局部放大图;

16.图中:排气单元1、氢气总排管11、一号进气管12、氢气净化塔13、阻火单元2、二号进气管21、取样口22、氮气切断阀23、氢气切断阀24、阻火器25、壳体251、出气管252、阻火板253、阻火管254、阻火网255、安装环256、铜制配重块257、避雷针26、散热片27、导热铜丝271、干燥区28、螺旋凸块281、干燥槽282、石棉布283。

具体实施方式

17.为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

18.如图1至图4所示,本实用新型所述的一种安全性氢气排空装置,包括排气单元1 和阻火单元2,所述排气单元1包括氢气总排管11和一号进气管12,所述氢气总排管11竖直安装在地面,所述一号进气管12一端与氢气净化塔13相通,另一端与所述氢气总排管11底部相通;

19.所述阻火单元2包括二号进气管21、取样口22、氮气切断阀23、氢气切断阀24、阻火

器25、温度探测仪和避雷针26;所述二号进气管21安装在所述氢气总排管11上位于一号进气管12上方的部位,并与氢气总排管11内部相通,所述二号进气管21用以将氮气通入氢气总排管11内部;所述氢气总排管11上位于所述一号进气管12和二号进气管21之间的部位设有取样口22,所述取样口22用以对流入氢气总排管11的氢气成分进行取样检测处理;所述氮气切断阀23安装在二号进气管21上靠近氢气总排管 11的部位,所述氢气切断阀24安装在所述一号进气管12上靠近氢气总排管11的部位,且所述氮气切断阀23和氢气切断阀24均受到地面控制中心的控制;所述温度探测仪安装在所述氢气总排管11顶部内表面,且温度探测仪用以将检测到的温度信息传递到地面控制中心,所述避雷针26安装在所述氢气总排管11顶部;所述阻火器25安装在所述氢气总排管11上靠近顶部的部位;

20.所述阻火器25包括壳体251、出气管252、阻火板253和阻火管254,所述壳体251 安装在所述氢气总排管11侧壁上,所述壳体251顶部和底部均处于封闭状态,且所述壳体251侧壁与外界相通并向靠近外界的方向弯曲;所述壳体251中间部位设有出气管252,所述出气管252端部贯穿所述壳体251,所述出气管252内表面靠近氢气总排管 11顶部的部位为倒锥形,且所述出气管252内部设有阻火板253,所述阻火板253为石棉板,且所述阻火板253通过弹性钢绳与所述出气管252内表面上的锥形部位相接触;所述出气管252与壳体251侧壁内表面之间的结合部均匀设有一组阻火管254,每个所述阻火管254内部设有阻火铜丝,所述阻火管254为铜制。

21.工作时,使氢气切断阀24保持通气状态,将电解系统流出并经过氢气净化塔13处理后的氢气通过一号进气管12通入氢气总排管11中;流入氢气总排管11的氢气沿着氢气总排管11内表面向上流动并从氢气总排管11顶部开口处流向大气,使得电解系统能够顺利运行;当外界出现雷电天气时,靠近氢气总排管11顶部的雷电受到避雷针26 的吸引作用而导入大地,减少了雷电直接击中氢气总排管11顶部的可能,减低了氢气被引燃的危险;但是当雷电出现的过于频繁,可能会出现避雷针26没有及时吸引雷电,导致雷电直接击中氢气总排管11顶部,使得氢气总排管11顶部附近的氢气被引燃;此时氢气燃烧形成的火焰沿着氢气流动的反方向而向下移动,使得整个电解系统受到威胁;当氢气正常通过阻火器25时,大部分氢气沿着出气管252上流并冲击阻燃板,使得阻燃板移动并脱离出气管252的锥形侧面,使得进入出气管252的氢气顺利通过阻燃板与出气管252之间的间隙并流向外界,而一部分氢气沿着出气管252周围的阻火管254 通过阻火器25;当氢气被引燃时,火焰沿着流动的氢气下移并与阻火器25相接触;因为火焰使得阻火器25上方的空气受热膨胀,因此阻火板253上方的气压增大,阻火板 253受压并在弹性钢绳的作用下与出气管252的锥形内表面紧密接触,使得下移的火焰受到阻火板253的阻隔作用而难以进入出气管252内部;因此下一代火焰只能通过阻火管254下移,因为均匀设置的阻火管254直径较小,因此下移的火焰杯分成数量较多的细小火焰;在阻火管254中移动的细小火焰充分与阻火管254侧壁与阻火管254内部的阻火铜丝接触,使得细小火焰的热量经过相接触的阻火管254和阻火铜丝的导热作用而被导向壳体251,并通过与外界相接触的壳体251导向外界;因此细小火焰迅速降温,当温度降至着火点以下时火焰消失;因此通过阻火器25的作用,阻止火焰的蔓延,保证了整个电解系统的安全;另外,当氢气被引燃时,氢气总排管11顶部的温度探测仪将温度信息传递到地面控制中心,控制自动控制并调整氮气切断阀23和氢气切断阀24,使得氢气切断阀24切断一号进气管12中的氢气流动,停止为火焰的持续燃烧提供燃料,同时使得氮气

切断阀23处于通气状态,使得氮气通过二号进气管21流入氢气总排管11 中,持续流入的氮气将燃烧区域的氧气和氢气推离氢气总排管11顶部,使得火焰自动停止燃烧,进一步保证了电解系统的安全。

22.作为本实用新型的一种实施方式,所述阻火管254内部的阻火铜丝相互交错形成阻火网255,所述阻火网255通过边缘部位所设置的安装环256均匀设置在阻火管254 的内表面,且所述安装环256为铜制;通过阻火网255的作用,使得进入阻火管254的细小火焰充分与阻火铜丝接触,从而使得细小火焰降温消失;工作时,当火焰沿着阻火管254流动并通过阻火管254内部的阻火网255时,因为阻火网255通过阻火铜丝相互交错形成,因此阻火铜丝在火焰通过时伸入火焰内部并与火焰充分接触,使得火焰中的热量迅速沿着阻火铜丝和安装环256导向阻火管254,使得火焰降温;每一次火焰通过阻火网255时,火焰都会受到阻火网255的阻碍切割作用而向四周飞溅,使得火焰的与阻火管254内壁接触得更加充分,且火焰移动速度降低,火焰在阻火管254内部停留的时间增长,进一步保证了阻火管254内部的细小火焰在阻火铜丝和阻火管254的导热作用下迅速降温直到消失。

23.作为本实用新型的一种实施方式,所述阻火网255的中间部位设有铜制配重块 257,且未通入氢气时,所述阻火铜丝处于放松状态;通过阻火网255中的阻火铜丝在流动氢气的作用下振动,使得依附在阻火网255上的水滴脱落;工作时,当氢气正常流动时,氢气中的水蒸气可能会在阻火网255上冷凝并形成水珠,从而阻碍氢气的正常流动;因此通过在阻火网255的中间部位设置铜制配重块257,且阻火铜丝安装得较为松弛,因此当流动的氢气冲击阻火网255时,阻火铜丝振动并带动阻火网255上下被动,而配重块257使得阻火网255摆动得更加剧烈,因此铜网上可能形成的水珠在阻火网255 摆动作用下脱离阻火网255,从而使得阻火网255保持畅通,氢气能够顺利通过阻火网 255,保证电解系统的顺利运转。

24.作为本实用新型的一种实施方式,所述阻火管254的中间部位向靠近壳体251外侧的方向弯曲;通过阻火管254弯曲部位的作用,使得进入阻火管254的细小火焰受到的阻碍作用增大,因此细小火焰通过阻火管254的时间增长并进一步降温;工作时,因为阻火管254的中间部位向靠近壳体251外侧的方向弯曲,因此流入阻火管254的细小火焰沿着阻火管254弯曲流动,使得细小火焰受到的阻碍作用增大,且细小火焰与阻火管254侧壁接触得更加充分,加快了阻火管254内细小火焰的降温速度;且壳体251侧壁向靠近外界的方向弯曲,阻火管254的弯曲部分靠近壳体251侧壁后,阻火管254与壳体251侧壁之间间隙区域内的空气的接触面积增大,因此阻火管254能够更快地将所吸收火焰的热量传递到壳体251侧壁并导向外界,增大了阻火管254的散热效率。

25.作为本实用新型的一种实施方式,所述壳体251侧壁均匀设有一组散热片27,所述散热片27为铜铝合金材质,且所述阻火管254弯曲部位位于散热片27之间的间隙;所述阻火管254外表面设有一组导热铜丝271,所述导热铜丝271与散热片27位于壳体 251内部的部位相连,且所述导热铜丝271集中设置在导热管上靠近安装环256的部位;工作时,因为阻火管254弯曲部位位于散热片27之间的间隙,因此阻火管254能够迅速地将吸收火焰的热量通过阻火管254与散热片27之间间隙的空气和相连的导热铜丝 271导向散热片27,散热片27会将吸收的热量迅速导向外界,因此通过散热片27的作用加速了阻火管254的散热;导热管上靠近阻火网255的部位因为阻火网255的导热作用而吸收的热量较多,因此靠近阻火网255的部位温度较高,而导热铜丝271集中设置在导热管上靠近阻火网255的部位,使得导热

管上靠近阻火网255的部位加速散热,减少导热管上靠近阻火网255的部位和其它部位之间的温差,避免因为内部温差过大导致阻火管254发生损坏。

26.作为本实用新型的一种实施方式,所述氢气总排管11内表面为锥形,且氢气总排管11内表面位于所述阻火器25下方的部位设有干燥区28;所述氢气总排管11内表面位于干燥区28的部位均匀设有螺旋凸块281,所述干燥区28中间部位的侧壁设有干燥槽282,所述干燥槽282内部填充有蒙脱石干燥剂,且所述干燥槽282开口部位设有石棉布283;工作时,因为氢气总排管11内表面为锥形,因此当氢气向上流动时与氢气总排管11内表面充分接触;当氢气流动至干燥区28时,氢气与螺旋凸块281相接触并受到螺旋凸块281的引导作用而螺旋向上流动;在氢气螺旋向上流动时,氢气中的水蒸气在离心力作用下偏移至外侧并与干燥槽282相接触,水蒸气被干燥槽282内部填充的蒙脱石干燥剂所吸收,减少了上升氢气中的水分,避免水分留在阻火器25中造成了阻火器25部件的腐蚀。

27.工作时,使氢气切断阀24保持通气状态,将电解系统流出并经过氢气净化塔13处理后的氢气通过一号进气管12通入氢气总排管11中;流入氢气总排管11的氢气沿着氢气总排管11内表面向上流动并从氢气总排管11顶部开口处流向大气,使得电解系统能够顺利运行;当外界出现雷电天气时,靠近氢气总排管11顶部的雷电受到避雷针26 的吸引作用而导入大地,减少了雷电直接击中氢气总排管11顶部的可能,减低了氢气被引燃的危险;但是当雷电出现的过于频繁,可能会出现避雷针26没有及时吸引雷电,导致雷电直接击中氢气总排管11顶部,使得氢气总排管11顶部附近的氢气被引燃;此时氢气燃烧形成的火焰沿着氢气流动的反方向而向下移动,使得整个电解系统受到威胁;当氢气正常通过阻火器25时,大部分氢气沿着出气管252上流并冲击阻燃板,使得阻燃板移动并脱离出气管252的锥形侧面,使得进入出气管252的氢气顺利通过阻燃板与出气管252之间的间隙并流向外界,而一部分氢气沿着出气管252周围的阻火管254 通过阻火器25;当氢气被引燃时,火焰沿着流动的氢气下移并与阻火器25相接触;因为火焰使得阻火器25上方的空气受热膨胀,因此阻火板253上方的气压增大,阻火板 253受压并在弹性钢绳的作用下与出气管252的锥形内表面紧密接触,使得下移的火焰受到阻火板253的阻隔作用而难以进入出气管252内部;因此下一代火焰只能通过阻火管254下移,因为均匀设置的阻火管254直径较小,因此下移的火焰杯分成数量较多的细小火焰;在阻火管254中移动的细小火焰充分与阻火管254侧壁与阻火管254内部的阻火铜丝接触,使得细小火焰的热量经过相接触的阻火管254和阻火铜丝的导热作用而被导向壳体251,并通过与外界相接触的壳体251导向外界;因此细小火焰迅速降温,当温度降至着火点以下时火焰消失;因此通过阻火器25的作用,阻止火焰的蔓延,保证了整个电解系统的安全;另外,当氢气被引燃时,氢气总排管11顶部的温度探测仪将温度信息传递到地面控制中心,控制自动控制并调整氮气切断阀23和氢气切断阀24,使得氢气切断阀24切断一号进气管12中的氢气流动,停止为火焰的持续燃烧提供燃料,同时使得氮气切断阀23处于通气状态,使得氮气通过二号进气管21流入氢气总排管11 中,持续流入的氮气将燃烧区域的氧气和氢气推离氢气总排管11顶部,使得火焰自动停止燃烧,进一步保证了电解系统的安全;当火焰沿着阻火管254流动并通过阻火管254 内部的阻火网255时,因为阻火网255通过阻火铜丝相互交错形成,因此阻火铜丝在火焰通过时伸入火焰内部并与火焰充分接触,使得火焰中的热量迅速沿着阻火铜丝和安装环256导向阻火管254,使得火焰降温;每一次火焰通过阻火网255时,火焰都会受到阻火网255的阻碍切割作用而向四周

飞溅,使得火焰的与阻火管254内壁接触得更加充分,且火焰移动速度降低,火焰在阻火管254内部停留的时间增长,进一步保证了阻火管254内部的细小火焰在阻火铜丝和阻火管254的导热作用下迅速降温直到消失;因为阻火管254弯曲部位位于散热片27之间的间隙,因此阻火管254能够迅速地将吸收火焰的热量通过阻火管254与散热片27之间间隙的空气和相连的导热铜丝271导向散热片27,散热片27会将吸收的热量迅速导向外界,因此通过散热片27的作用加速了阻火管254的散热;导热管上靠近阻火网255的部位因为阻火网255的导热作用而吸收的热量较多,因此靠近阻火网255的部位温度较高,而导热铜丝271集中设置在导热管上靠近阻火网255的部位,使得导热管上靠近阻火网255的部位加速散热,减少导热管上靠近阻火网255的部位和其它部位之间的温差,避免因为内部温差过大导致阻火管254发生损坏;因为氢气总排管11内表面为锥形,因此当氢气向上流动时与氢气总排管11内表面充分接触;当氢气流动至干燥区28时,氢气与螺旋凸块281相接触并受到螺旋凸块281的引导作用而螺旋向上流动;在氢气螺旋向上流动时,氢气中的水蒸气在离心力作用下偏移至外侧并与干燥槽282相接触,水蒸气被干燥槽282内部填充的蒙脱石干燥剂所吸收,减少了上升氢气中的水分,避免水分留在阻火器25中造成了阻火器25部件的腐蚀。

28.上述前、后、左、右、上、下均以说明书附图中的图1为基准,按照人物观察视角为标准,装置面对观察者的一面定义为前,观察者左侧定义为左,依次类推。

29.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

30.以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。