本发明属于低温烟具附件,具体涉及一种用于加热介质以形成气体分散体系的加热器。

背景技术:

气体分散体系由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系,其分散相为固体或液体小质点,其大小为0.001~100μm,分散介质为气体,液体气溶胶通常称为雾,固体气溶胶通常称为雾烟。

传统的卷烟通过点燃使烟草高温燃烧产生气体分散体系来实现发烟,其中雾烟占比成分很大,而且包含多种有害物质,为了减害,推出了需要借助器械使用的新型烟草制品——低温烟(也称加热不燃烧烟)。与传统的卷烟需要点燃的抽吸方式相比,低温烟加热烟支的抽吸装置直接加热烟草或烟碱制品,加热温度在220-250℃间,通过对烟草的烘烤使烟气逐渐挥发出来,并不对烟草进行直接燃烧发烟,可以减少通过传统卷烟中烟草的燃烧和热降解产生有害烟气成分。

加热管是低温烟具加热烘烤烟支的一种核心部件,利用管状结构包裹烟支,然后自身发热产生的热量从外向内对烟支内的烟草进行烘烤加热。传统的低温烟具的加热管多为多层复合结构,如申请号为201820507322.9的中国专利公开的烘烤型电子烟的加热装置,在金属基体材料上叠加发热材料、外层保护材料或电极层等,结构和制作工艺都较为复杂,制作成本高昂,并且加热管同时对插入的烟支进行整体加热,烟支的部分烟草加热时间过长会导致有害烟气的产生,还容易出现出烟不连续的问题。

技术实现要素:

本发明解决的技术问题是:针对现有的低温烟具的加热器存在的工艺复杂、成本高的缺陷,提供一种用于加热介质以形成气体分散体系的加热器。

本发明采用如下技术方案实现:

用于加热介质以形成气体分散体系的加热器,所述加热器本体在通电状态下被激发产生导电载流子,且所述加热器被一条温控带分割成第一加热部和第二加热部;

所述温控带位于一个斜平面内,所述斜平面相对加热器的轴向平面和横向截面均倾斜设置。

进一步的,所述第一加热部上设有第一加热部电极,所述第二加热部上设有第二加热部电极,所述温控带上设有公用电极,所述公用电极将第一加热部和第二加热部连接在一起,并且与两个加热部上的电极分别连接加热电路,实现第一加热部和第二加热部独立发热。

进一步的,所述温控带上设有第一公用电极和第二公用电极,所述第一公用电极、第二公用电极与第一加热部电极构成电路回路,所述第一公用电极、第二公用电极与第二加热部电极构成电路回路。

进一步的,所述第一加热部电极和第二加热部电极均为表面积大于第一、第二公用电极的条状电极,沿所在加热部的周向布置。

进一步的,所述第一加热部和第二加热部上分别设有温度传感器。

进一步的,所述温度传感器位于其所在的第一加热部或第二加热部的相对中心区域。

在本发明的用于加热介质以形成气体分散体系的加热器中,所述温控带为将加热管的管体切断的缝隙,所述温控带上设置的公用电极将第一加热部和第二加热部连接成加热管完整的管体。

进一步的,所述温控带在所述加热器呈平面展开状态下与正弦函数曲线或余弦函数曲线的一个周期段重合。

本发明的加热管通过温控带分成两部加热部,每个加热部实现独立发热,加热器的加热管为半导体,其内部均匀混合多晶材料,在通电后能够被激发导电载流子,从而使得其整体升温,形成加热器,通过加热管本身进行通电发热,不需要在加热管的表面印制分区加热的加热电路,加工工艺更加简单。通过对各个加热部上的电极通电连接即可实现对加热管内部发烟介质的分区加热,在整个发烟介质的加热流程中,可以通过分区加热或者一区加热、另一区预热的方式提高发烟介质的发烟效率和出演连续性,避免单一区域连续加热导致有害物质的产生。

本发明通过温控带将加热管分割成两部分,通过公用电极将两部分拼接成加热管完整管体,公用电极既可以作为加热管的连接结构,同时还可以作为连接加热加热管和加热电路的导电电极,通过该公用电极的设置可以增加加热管两个加热部之间的分区加热控制方式,进一步提高加热管对内部发烟介质的加热效率,提升低温烟具的体验感。

另外,本发明通过倾斜平面对加热管进行切分后的两个加热部实现的分区加热效果最为明显,在对加热管内部的烟支进行分段加热时,第一加热部和第二加热部既实现了分区,同时又有部分区域重叠,重叠部分能够起到预热或保温效果,使得烟支能够快速的、持续的被加热产生气体分散体系,加热管的生产制作时也更便于操作,成本更低且。

以下结合附图和具体实施方式对本发明做进一步说明。

附图说明

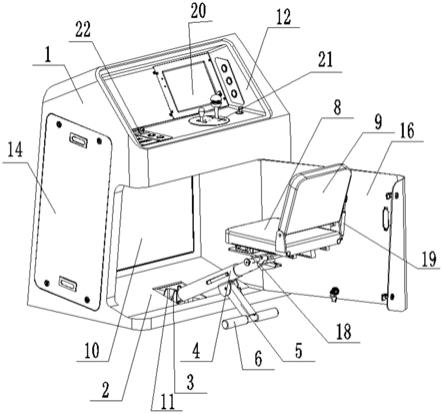

图1为实施例中用于加热介质以形成气体分散体系的加热器立体结构示意图。

图2为图1中加热管的主视图。

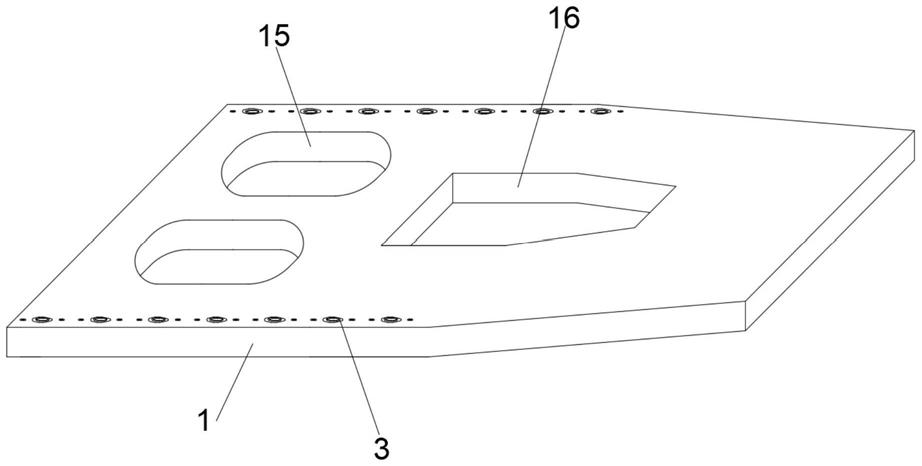

图3为实施例中加热管的展开平面示意图。

图4为图2的左视图,重点展示第一加热部上的布置。

图5为图2的右视图,重点展示第二加热部上的布置。

图6为实施例中加热管上温控带展开后对应的余弦函数曲线示意图。

图中标号:1-加热管,

11-第一加热部,111-第一加热部电极,112-第一公用电极,113-第一温度传感器,

12-第二加热部,121-第二加热部电极,122-第二公用电极,123-第二温度传感器,

13-温控带。

具体实施方式

实施例

参见图1,图示中的加热管1为本发明的一种实施方案,该加热管1为两端开口的管体结构,其中一端用于向管体内腔插入发烟介质,包括但不限于烟支或者烟弹,加热管1的管体本身可做成对插入的发烟介质进行烘烤加热的电阻,加热管为半导体,其内部均匀混合多晶材料,加热管1的管体在通电的状态下能够升温发热,从而将插入的发烟介质进行加热,使其释放形成气体分散体系。本实施例中的该管体被温控带13分割成可以独立发热的第一加热部11和第二加热部12,通过第一加热部11和第二加热部12对发烟介质的不同区域进行分区加热。温控带13为一条连续的弧线,首尾连接形成环线并且全部位于加热管1的管体外壁上,该温控带13全部分布在唯一的一个倾斜平面内,该倾斜平面分别相对管体的轴向平面和横向截面与管体倾斜相交,在加热管的管体管壁形成一条闭环连续的相贯线,温控带13就与该闭环连续的相贯线重合。

本实施例将第一加热部11和第二加热部12设置为具有相同表面积的发热区域,即第一加热部11和第二加热部12对插入加热管内的发烟介质分别加热一半,为了保证第一加热部11和第二加热部12具有相同的发热表面积,将温控带13所在的斜平面穿过加热管1的管体几何中心,即可保证将加热管1的管体分割成两个相同大小并且以管体几何中心呈点对称的两部分加热部。

加热管1的圆柱管体在平面上的正视投影为图2中所示的矩形,并且在该正视视角下,温控带13所在的斜平面与投影平面垂直,温控带13呈一条斜线将代表加热管1的矩形斜切,为了保证能够在加热管1的前后形成闭环连续的相贯线,温控带13所在斜面与管体横向截面之间的倾斜角度小于或者等于代表加热管1的矩形的对角线倾斜角度,使得温控带13所在的斜面全部相贯于加热管1的管壁上。在本实施例的图2中,温控带13所在的斜面倾斜角度小于加热管1的矩形对角线,温控带13在加热管1的管体的左右两侧连接成连续的闭环。

在本实施例中,温控带13设置为将加热管1的管体切断的缝隙,温控带13将加热管1的管体分割成两个独立的部分,即第一加热部11和第二加热部12。

为了保持加热管1的整体管状形态,本实施例在温控带13上设置第一公用电极112和第二公用电极122,第一公用电极112和第二公用电极122分别位于温控带13的左右两个位置,均与第一加热部11和第二加热部12固定连接,公用电极作为连接结构将加热管1连接成加热管1的整体管体结构。本实施例在加工过程中,可以直接先加工成一个完整的管体,然后通过切割设备沿设定的温控带斜面将该管体斜切成第一加热部11和第二加热部12,然后将第一公用电极112和第二公用电极122通过胶粘、热熔或者钎焊的方式再将第一加热部11和第二加热部12连接成加热管的管状整体,第一公用电极112和第二公用电极122还可作为电极结构极参与到第一加热部11和第二加热部12中的发热电路连接中。

结合参见图1和图2,本实施例在加热管1的第一加热部11外壁上设有第一加热部电极111,第一加热部电极111与第一公用电极112或/和第二公用电极122连接在低温烟具的同一加热电路上,对第一加热部11所覆盖的发热区域进行加热,第二加热部12上设有第二加热部电极121,第二加热部电极121和与第一公用电极112或/和第二公用电极122分别连接在低温烟具的同一加热电路上,对第二加热部12所覆盖的发热区域进行加热。第一加热部11和第二加热部12之间可以同时加热,也可以通过分区依次加热或者其中一个加热部加热,另一加热部预热的方式进行加热控制,具体的加热控制方式可以参考现有低温烟具的加热控制电路,本实施例在此不做赘述。

管状的加热管1被温控带13所在的斜平面从上下两端斜切后,将加热管1的管体分成单独通电发热的两个加热部,在每一加热部上均设置电极,使得每一加热部上的电极与公用电极配合均可形成电流的通路,其中第一加热部电极111和第一公用电极112的两个接口之间形成一个加热回路,使得第一加热部11形成通电回路,使第一加热部11在通电时升温,第二加热部电极121和第二公用电极122的两个接口之间形成一个加热回路,使得第二加热部12形成加热回路,使第二加热部12在通电时升温。为了保证各个加热部上的电流平均流过各自加热部的导体,第一加热部11上的第一加热部电极111与第一公用电极121之间、第二加热部12上的第二加热部电极121与第二公用电极122之间沿各自加热部的中心轴向分布,结合图3、图4和图5所示,即第一加热部电极111位于第一加热部11的管体外壁中线位置,该位置与温控带13其中一个闭环拐点处于同一轴线方向上,第一公用电极112设置在温控带的该闭环拐点处;第二加热部电极121位于第二加热部12的管体外壁中线位置,该位置与温控带13另外一个闭环拐点处于同一轴线方向上,第二公用电极122设置在温控带的该闭环拐点处,这样在各个加热部上的电流主要沿加热部导体的中间区域流通。

本实施例的加热管1的管体被温控带13分割的第一加热部11和第二加热部12上均包含有一个完整的环形加热区域,为了使得该环形加热区与同样能够获得与其他主体相同的加热效果,在连接加热电路时,可以将第一加热部电极111和第二加热部电极112分别同时与第一公用电极112和第二公用电极122连接在同一回路上,在第一加热部11发热时,第一加热部电极111和第一公用电极112通电对第一加热部11下半部进行通电加热,第一加热部电极111和第二公用电极122通电对第一加热部11上半部进行通电,对第一加热部11上部的环状加热区域进行发热;相同的,在第二加热部12发热时,第二加热部电极121和第二公用电极122通电对第二加热部12上半部进行通电加热,第二加热部电极121和第一公用电极112通电对第二加热部12下半部进行通电,对第二加热部12下部的环状加热区域进行发热,提高各个加热部的通电发热区域,保证加热部对应的发热区域内的发烟介质均匀加热。

另外,为了使得各加热部获得需要的温度,实现对发烟介质的精确加热,在第一加热部11和第二加热部12上分别设置能够采集温度信息的第一温度传感器113和第二温度传感器123,第一温度传感器113和第二温度传感器123分别与对应加热部的加热控制模块反馈连接,从相应的温度传感器上获取相应加热部的温度信息,从而控制通向该加热部的加热电流,最终精确控制该加热部的温度。

为了更加精确地检测加热部的温度,应当将温度传感器设置在各自加热部的中心发热位置,即温度传感器位于其所在的第一加热部或第二加热部的相对中心区域,该相对中心区域,指的是将加热器进行平面展开后的靠近平面中心的位置。具体如图3、图4和图5所示,第一加热部11上的第一温度传感器113位于第一加热部电极111和第一公用电极112之间,并且第一加热部电极111、第一温度传感器113和第一公用电极112之间沿第一加热部11的中心轴向分布;第二加热部12上的第二温度传感器123位于第二加热部电极121和第二公用电极122之间,并且第二加热部电极121、第二温度传感器123和第二公用电极122之间沿第二加热部12的中心轴向分布。

结合参见图2和图3,本实施例中的加热管1的管体展开成平面后,温控带13在展开成一条连续的波形曲线,与正弦函数曲线x=ksint或余弦函数曲线x=kcost中一个完整周期内的曲线重合后,分区效果最为明显,生产制作时也更便于操作,成本更低且实现分段加热发烟介质的效果最佳。如图6中所示的余弦函数中的连续实线段,从图6中所示的余弦函数可以发现,温控带13的倾斜度(如图1和图2中所示,温控带13所在斜平面与管体的轴向平面或横向截面呈一定夹角的倾斜状)对应图6中余弦函数的振幅,故温控带13的位置可由其对应的函数的振幅来限定。温控带13的长度对应图6中余弦函数的周期,故温控带13的长度可由其对应的余弦函数的周期限定。另外,加热管1的长度决定了温控带13所对应的余弦函数曲线的振幅的上限,加热管1的直径决定了温控带13所对应的余弦函数曲线的周期的上限。加热管1的横截面的周长对应余弦函数曲线的周期。

在本实施例中,温控带所处余弦函数曲线的振幅a的下限的取值范围为0-10mm,振幅a的上限的取值范围为20-100mm,此范围能够充分的保证不同的加热管均落入该范围,使得其能够对发烟介质进行分区式的加热,同时还能够在加热一个区域时对另一个区域预热或/和保温,使得发烟介质能够快速的、连续不断的得以释放。温控带13所处正弦函数或余弦函数曲线的周期t的取值范围为9.42mm-31.4mm,该范围使得不同体积的介质都能够很好的被加热器所容纳,增大了加热器的适用性。

以上仅是本发明的具体实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。