1.本发明涉及一种使用于汽车空调、房间空调、制冷机等热泵式制冷循环(以下称为热泵系统)的储液器(气液分离器)。

背景技术:

2.一般,作为在构成汽车空调等的热泵系统中使用的储液器,已知有例如专利文献1等所记载那样的以下的装置,该装置具有:有底圆筒状的箱,该箱的上表面开口被设置有流入口和流出口的盖部件气密地封闭;气液分离体,该气液分离体为直径比该箱的内径小的斗笠状或倒立薄钵状;双层管结构的流出管,该流出管由上端部与流出口连结并下垂的内管和外管构成;以及过滤器等,该过滤器设于该流出管(的外管)的底部附近,用于捕捉、去除液相制冷剂及混入液相制冷剂的油(制冷机油)中含有的异物。

3.导入到该储液器的气液混合状态的制冷剂与所述气液分离体碰撞而放射状地扩散,被分离成液相制冷剂和气相制冷剂,液相制冷剂(包含油)以沿着箱内周面的方式流下而积存于箱下部,并且气相制冷剂在流出管中形成于内管与外管之间的空间(下输送流路)下降,在内管内空间上升,被吸入至压缩机的吸入侧而循环。

4.另外,与液相制冷剂一起积存于箱下部的油由于比重、性状与液相制冷剂不同等而向箱底部侧移动,被经由流出管被吸入压缩机吸入侧的气相制冷剂吸引,通过过滤器(的网眼过滤件)

→

形成于流出管(外管)的底部的回油孔

→

流出管的内管内空间,与气相制冷剂一起回到压缩机吸入侧而循环(一并参照专利文献2等)。

5.然而,循环于该系统内的制冷剂量根据要求的负荷而变动。例如,在制冷运转时(要求负荷高时),由于循环需要的制冷剂量增多,积存于储液器的箱内的液相制冷剂(包含油)减少,其液面高度降低。另一方面,在制热运转时(要求负荷低时),被循环的制冷剂量减少,积存于储液器的箱内的液相制冷剂(包含油)增多,其液面高度升高。

6.另外,在系统(压缩机)的运转停止时,虽然包含油的液相制冷剂(以下,有时称为液状部分)积存于储液器的箱的下部,但在使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油的情况下,由于液相制冷剂与油的比重和粘性不同而分离成两层,即,在上侧形成油层,在下侧形成液相制冷剂层。

7.在这样的二层分离状态下,在启动系统(压缩机)时,油通过形成于流出管(外管)的底部的回油孔等,与气相制冷剂一起返回压缩机吸入侧,但在前文所述那样的例如制热运转时等的低负荷时,由于油层形成于储液器的箱内较高的位置,因此回油量减少,其结果是,有运转效率(制热效率)降低的担忧。

8.作为用来防止在这样的压缩机中油不足的一个对策,在专利文献2中,已提出了以下的技术:与油层的位移对应地,使流出管中的取入油的位置位移,从而将油取入流出管。

9.详细地,在专利文献2所记载的提案技术中,在流出管的上下方向上形成有将油取入的多个取入孔,在流出管内插有可动体并通过螺纹固定,该可动体由磁性体制作,并且移动以打开多个取入孔中的任意一个,根据外气温度检测器检测到的外气温度对电磁线圈施

加电压,使可动体相对于流出管上下移动,使形成于流出管的任意的取入孔打开,由此,与根据运转状态(要求负荷)的变化而油层位移对应地,将油取入流出管。

10.现有技术文献

11.专利文献

12.专利文献1:日本特开2014

‑

70869号公报

13.专利文献2:日本特开平9

‑

4934号公报

14.发明要解决的技术问题

15.然而,在上述现有的提案技术中,另外需要用于通过磁性体制作可动体并且将该可动体内插于流出管并通过螺纹固定、使可动体相对于流出管移动的装置(励磁用的电磁线圈、外气温度检测器、响应来自外气温度检测器的检测信号而对电磁线圈施加电压的控制装置等),有可能招致装置结构繁杂化、零件数量增加、成本上升等。

技术实现要素:

16.本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于,提供一种储液器,例如,即使在积存于储液器的箱内的液相制冷剂和由油构成的液状部分增多,并且使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油,从而成为二层分离状态(油层在上侧、液相制冷剂层在下侧),油层可以形成于储液器的箱内的较高的位置的情况下,也能够用简单且廉价的结构使回油量增加,提高系统的运转效率。

17.用于解决技术问题的技术手段

18.为了达到所述目的,基本上,本发明的储液器具有设置有流入口和流出口的箱,在该箱内垂直设置有流出管,该流出管的一端侧与所述流出口连结,另一端侧在所述箱内开口,并且在该箱内配置有气液分离体,该气液分离体将经由所述流入口导入到所述箱内的制冷剂分离为液相制冷剂和气相制冷剂,浮子部件以能够沿上下方向滑动的方式配置于所述流出管的外周,由于来自所述制冷剂所含有的油的浮力,所述浮子部件根据油液面高度的变化而上下移动,并且所述浮子部件在浸渍于所述油的部分设有回油孔,在所述流出管设有沿上下方向延伸的狭缝孔,当所述油液面高度超过规定高度时,所述狭缝孔与所述回油孔相连。

19.在优选的方式中,所述油液面高度为规定高度以下时,所述回油孔被定位于所述狭缝孔的下侧,所述回油孔被所述流出管关闭,并且,当所述油液面高度超过规定高度时,所述回油孔与所述狭缝孔连通,积存于所述箱内的所述油通过所述回油孔和所述狭缝孔返回所述流出管。

20.在另外的优选的方式中,所述流出管为由内管和外管构成的双层管结构。

21.在另外的优选的方式中,所述箱具有圆筒状,所述流出管偏心配置于所述箱内。

22.在其他优选的方式中,所述浮子部件具有筒状的滑动部和板状的凸缘部,该滑动部以能够滑动的方式外插于所述流出管,该凸缘部从该滑动部朝向外侧延伸,在所述滑动部中比所述凸缘部靠下侧的位置设有所述回油孔。

23.在更优选的方式中,所述凸缘部被设置为浮在积存于所述箱内的所述油上。

24.在更优选的方式中,所述滑动部的上下长度被设置为比所述狭缝孔的上下长度长。

25.在其他优选的方式中,所述浮子部件由比重比所述油轻的材料、发泡材料、或者多孔材料制作而成。

26.在其他优选的方式中,所述狭缝孔的周向的宽度在上下方向上变化,所述回油孔的周向的宽度至少比所述狭缝孔的最窄部分的周向的宽度宽。

27.在更优选的方式中,所述狭缝孔的周向的宽度在上下方向上连续或阶段性地变化。

28.在其他优选的方式中,在所述流出管的周向的不同的位置,在上下方向上不同的高度位置设置有多个所述狭缝孔。

29.在其他优选的方式中,在所述浮子部件的周向的不同的位置,在上下方向上不同的高度位置设置有多个所述回油孔。

30.在其他优选的方式中,所述流出管与所述浮子部件之间,设置有引导机构,该引导机构将所述浮子部件引导成能够相对于所述流出管上下移动。

31.发明效果

32.在本发明的储液器中,当积存于箱内的油的液面高度(油液面高度)超过规定高度时,设于浮子部件的回油孔与设于流出管狭缝孔相连,油通过回油孔和狭缝孔返回流出管,进而返回压缩机吸入侧。因此,例如,即使在积存于储液器的箱内的液状部分增多,并且使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油,从而成为二层分离状态(油层在上侧,液相制冷剂层在下侧),油层可以形成于储液器的箱内较高的位置的情况下,也能够使回油量增加,其结果是,能够提高系统的运转效率(例如制热效率)。

33.在该情况下,基本上,将例如由比重比油轻的材料、发泡材料、多孔材料等制作的浮子部件配置于流出管的外周即可,因此,与使用现有的移动装置等情况相比,能够使储液器的结构简单化,能够实现零件数量的减少、成本降低等。

34.另外,浮子部件具有筒状的滑动部和板状的凸缘部,该滑动部以能够滑动的方式外插于流出管,该凸缘部从该滑动部朝向外侧延伸,在滑动部中的比凸缘部靠下侧的位置设有回油孔,凸缘部成为覆盖积存于储液器的箱内的液状部分的上部、例如二层分离状态的上侧的油层的上部的盖。因此,能够防止积存于储液器的箱内的液状部分的紊乱,也能够提高气液分离性能。

附图说明

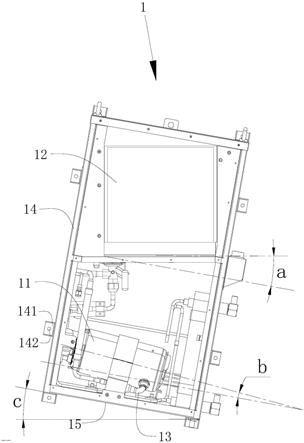

35.图1是表示本发明的储液器的一个实施方式的制冷运转时的纵剖视图。

36.图2是图1的局部切除侧视图。

37.图3是表示本发明的储液器的一个实施方式的制热运转时的纵剖视图。

38.图4是图3的局部切除侧视图。

39.图5a是表示本发明的储液器的其他的实施方式的主要部分放大侧视图。

40.图5b是表示本发明的储液器的其他的实施方式的主要部分放大侧视图。

41.图6a是表示本发明的储液器的其他的实施方式的主要部分放大纵剖视图。

42.图6b是表示本发明的储液器的其他的实施方式的主要部分放大纵剖视图。

具体实施方式

43.以下,参照附图说明本发明的实施方式。

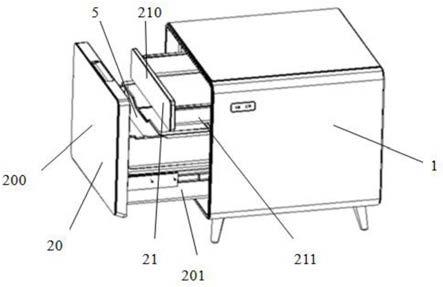

44.图1和图3是表示本发明的储液器的一个实施方式(图1为制冷运转时,图3为制热运转时)的纵剖视图,图2和图4分别是图1和图3的局部切除侧视图。

45.图示实施方式的储液器1例如在构成电动汽车用汽车空调的热泵系统中作为储液器而使用,具有不锈钢或铝合金等金属制的有底圆筒状的箱10,该箱10的上表面开口被相同金属制的盖部件12气密地封闭。另外,本实施方式的储液器1例如为图示那样的纵置,即,将盖部件12作为上(顶)侧,将箱10的底部13作为下(底)侧地设置。

46.在盖部件12(详细而言,盖部件12中从中心偏心而靠左右的位置),流入口15与带台阶的流出口16并列设置。在盖部件12的下侧,配置有直径比箱10的内径稍小的斗笠状或倒立薄钵状的气液分离体18。流出管30的上端部与所述流出口16的下部连结。

47.所述流出管30是由例如金属制的内管31和例如合成树脂制的有底的外管32构成的双层管结构,该内管31的上端部通过压入、扩管、铆接等与流出口16的下部连结,并且该内管31经由在气液分离体18的顶部18a设置的通孔19下垂至箱10内,该外管32在该内管31的外周与该内管31大致同轴地配置。

48.虽然省略图示,但可以在内管31和外管32的至少一方形成肋,该肋用于在内管31与外管32之间确保规定的间隙。例如,在外管32的内周,沿着长度方向(上下方向)且等角度间隔地朝向半径方向内侧突出设置多个板状肋,内管31以压入的方式内插固定于该多个板状肋的内周侧。

49.另外,所述板状肋可以设于内管31(中比气液分离体18靠下侧的部分),也可以设于内管31和外管32双方。另外,内管31、外管32以及板状肋可以通过使用了合成树脂材料、铝材等的挤出成型而一体地形成。即,上述的双层管结构可以是使用了铝挤出材等的一体成型品。

50.外管32的下端部通过压入等内嵌固定于后述的过滤器40的壳体42中的带内周台阶的上部42a。内管31的下端相比外管32的底部32b被定位于稍上侧,外管32的上端相比盖部件12被定位于稍下侧。在外管32的底部32b的中央形成有下侧回油孔35(以下仅称为回油孔35)。回油孔35的孔径被设定为例如1mm左右。

51.所述气液分离体18为不锈钢或铝合金等金属制,以覆盖在所述流出管30的内管31和外管32(的上端部)形成的开口(流出管30的另一端侧开口)的方式被固定配置于流入口15的下侧。所述气液分离体18具有圆板状的顶部18a和圆筒状的周壁部18b,该顶部18a设有供流出管30(的内管31)的上端部插通的通孔19,并且与流入口15相对配置,该周壁部18b从顶部18a的外周向下延伸。

52.在将气液分离体18组装到盖部件12时,将预先内插固定于外管32(的板状肋)的内管31的上端部穿过设于气液分离体18的通孔19,并从下侧通过压入、扩管、铆接等固定于流出口16。由此,所述气液分离体18被外管32的板状肋与盖部件12的下端面夹持而保持固定。另外,也可以在内管31的上端附近设置通过胀形成形等压缩弯曲而成的凸缘状部,使所述气液分离体18被所述凸缘状部与盖部件12的下端面夹持而保持固定。

53.另外,设置、固定所述的流出管30(内管31、外管32)、气液分离体18的方法当然不仅限于上述的方法。

54.所述过滤器40被载置于箱10的底部13并被固定,并且包括合成树脂制的有底圆筒状的壳体42和通过嵌入成形等与该壳体42一体化的圆筒状的网眼过滤件45。网眼过滤件45由例如金属网、合成树脂制的网孔件等制作而成。

55.过滤器40的壳体42具有:带内周台阶的上部42a,该上部42a内嵌固定有所述外管32的下端部;底板部42c;以及四根柱状部42b,该四根柱状部42b在该底板部42c的外周以等角度间隔竖立设置,并连结所述上部42a。在四个柱状部42b之间,被划分出侧面观察为矩形的四个窗部44,在各窗部44张开所述网眼过滤件45。另外,将网眼过滤件45设于壳体42的方法不仅限于上述方法。

56.在这样的结构的储液器1中,与现有的结构相同地,来自蒸发器的低温低压的气液混和状态的制冷剂经由流入口15被导入箱10内。被导入的制冷剂与气液分离体18(的顶部18a)碰撞而放射状地扩散,分离为液相制冷剂和气相制冷剂,液相制冷剂(包含油)以沿着箱10的内周面的方式流下而积存于箱10的下部,并且气相制冷剂经由流出管30中形成于内管31与外管32之间的空间(下输送流路33)

→

内管31的内空间被吸入压缩机的吸入侧而循环。

57.另外,与液相制冷剂一起积存于箱10的下部的油由于比重、性状与液相制冷剂不同等而向箱10的底部13侧移动,被经由流出管30而吸入至压缩机吸入侧的气相制冷剂吸引,通过过滤器40的网眼过滤件45

→

回油孔35

→

内管31的内空间,与气相制冷剂一起返回压缩机吸入侧而循环。在通过网眼过滤件45时,泥浆等异物被捕捉,异物被从循环的制冷剂(包含油)中去除。

58.这里,在具有该结构的储液器1的热泵系统中,在制冷运转时(要求负荷高时),循环需要的制冷剂量增多,积存于储液器1的箱10内的液相制冷剂(包含油)减少,其液面高度降低(参照图1、2)。另一方面,在制热运转时(要求负荷低时),循环的制冷剂量减少,积存于储液器1的箱10内的液相制冷剂(包含油)增多,其液面高度升高(参照图3、4)。

59.另外,在系统(压缩机)的运转停止时,由液相制冷剂和油构成的液状部分积存于储液器1的箱10的下部,但在使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油的情况下,由于液相制冷剂与油的比重和粘性的不同而分离成两层,即,在上侧形成油层,在下侧形成液相制冷剂层。

60.因此,在使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油的情况下,在例如制热运转时等低负荷时,油层形成于储液器1的箱10内较高的位置,因此,通过回油孔35的回油量可能减少。

61.于是,在本实施方式的储液器1中,为了在如上所述的状况下也确保回油量,采取了以下的对策。

62.即,除了上述结构之外,在本实施方式中,在构成垂直设置于所述箱10内的流出管30的外管32的上部形成有沿上下方向延伸的狭缝孔39。在本例中,在偏心设置于箱10内的外管32的中心侧(靠近中央)的部分,从气液分离体18的下方起形成有狭缝孔39,该狭缝孔由该外管32的1/6程度的长度且在上下方向上宽度固定的长孔构成。狭缝孔39的宽度(周向的宽度)被设定为例如1mm左右。

63.另外,在外管32的外周,以能够沿上下方向滑动的方式配置(外装)有大致筒状的浮子部件20。该浮子部件20由例如聚丙烯(pp)等比重比油轻的材料、(内部含有气泡的)发

泡材料、多孔材料等制作而成,该浮子部件20的一部分浸渍在积存于箱10内的液状部分(尤其是油层),该浮子部件20由于从该液状部分(尤其是油层)受到的浮力而沿着外管32的外周上下移动(浮动)。

64.详细地,所述浮子部件20具有圆筒状的滑动部21和圆板状的凸缘部22,该滑动部21以能够沿上下方向滑动的方式外插于外管31,且上下长度比所述狭缝孔39稍长,该凸缘部22从所述滑动部21(的外表面)的中央附近(向外)延伸至箱10的内周面(内壁面)附近。在本例中,凸缘部22的外径比箱10的内径稍小,在凸缘部22(的外端)与箱10的内周面之间形成有间隙,该间隙用于使液相制冷剂(包含油)流下至箱10的下部。

65.另外,在滑动部21的下部(比凸缘部22靠下侧的部分),形成有由贯通孔构成的上侧回油孔25(以下仅称为回油孔25)。在本例中,在所述滑动部21的中心侧(靠近中央)的部分(即,在周向上与所述狭缝孔39相同的位置)形成有回油孔25,该回油孔25由直径与所述狭缝孔39的宽度(周向的宽度)大致相同的圆孔构成。回油孔25的孔径被设定为例如1mm左右。

66.在本例中,在油和浮子部件20的比重、浮子部件20的形状、体积等关系上,当滑动部21中比凸缘部22靠下侧的部分(设有回油孔25的部分)、或者滑动部21中比凸缘部22靠下侧的部分与凸缘部22的一部分浸渍在积存于箱10内的液状部分时,所述浮子部件20由于从液状部分受到的浮力而上浮。即,在此时,凸缘部22浮在液状部分(详细而言,上侧的油层)上。

67.由此,由于来自积存于储液器1的箱10内的液状部分(尤其是油层)的浮力,所述浮子部件20根据液状部分的液面高度,详细而言,根据上侧的油层的油液面高度,沿着外管32的外周(换言之,在外管32的外周滑动并)上下移动。

68.另外,在图示例中,所述浮子部件20的大致下半部仅浸渍在积存于箱10内的液状部分的油层,仅由于从液状部分的油层受到的浮力而上下移动,但只要至少所述回油孔25设置于被油浸渍的部分,则当然也可以是例如所述浮子部件20的一部分浸渍于液状部分的下侧的液相制冷剂层,由于从液状部分的油层和液相制冷剂层双方受到的浮力而上下移动。

69.因此,在这样的结构的储液器1中,如图1、2所示,在例如制冷运转时等高负荷时,当积存于箱10内的液状部分的液面高度(详细而言,上侧的油层的油液面高度)为规定高度以下时,形成于浮子部件20(的滑动部21)的下部的回油孔25被定位在形成于外管32的上部的狭缝孔39的下侧,回油孔25被外管32的外周(面)关闭(封闭)。

70.另一方面,如图3、4所示,在例如制热运转时等低负荷时,若积存于箱10内的液状部分的油液面高度(详细而言,上侧的油层的油液面高度)超过规定高度,则形成于浮子部件20(的滑动部21)的下部的回油孔25与形成于外管32的上部的狭缝孔39连通。因此,若在该状态下启动系统(压缩机),则积存于箱10内的油被经由流出管30而吸入至压缩机吸入侧的气相制冷剂吸引,通过浮子部件20的回油孔25

→

外管32的狭缝孔39

→

流出管30中形成于内管31与外管32之间的空间(下输送流路33)

→

内管31的内空间,与气相制冷剂一起返回压缩机吸入侧而循环。

71.如上述说明的那样,在本实施方式的储液器1中,当积存于箱10内的油的液面高度(油液面高度)超过规定高度时,设于浮子部件20(的滑动部21)的回油孔25与设于流出管30

(的外管32)的狭缝孔39相连(连通),油通过回油孔25和狭缝孔39返回流出管30,进而返回压缩机吸入侧。因此,例如,即使在积存于储液器1的箱10内的液状部分增多,并且使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油,从而成为二层分离状态(油层在上侧,液相制冷剂层在下侧),油层可以形成于储液器1的箱10内较高的位置的情况下,也能够使回油量增加,其结果是,能够提高系统的运转效率(例如制热效率)。

72.在该情况下,基本上,将例如由比重比油轻的材料、发泡材料、多孔材料等制作的浮子部件20配置于流出管30(的外管32)的外周即可,因此,与使用现有的移动装置等的情况相比,能够使储液器1的结构简单化,能够实现零件数量的减少,成本降低等。

73.另外,浮子部件20具有圆筒状的滑动部21和圆板状的凸缘部22,该滑动部21以能够滑动的方式外插于流出管30(的外管32),该凸缘部22从该滑动部21朝向外侧延伸,在滑动部21中的比凸缘部22靠下侧的位置设有回油孔25,凸缘部22成为覆盖积存于储液器1的箱10内的液状部分的上部、例如二层分离状态的上侧的油层的上部的盖。因此,能够防止积存于储液器1的箱10内的液状部分的紊乱,也能够提高气液分离性能。

74.另外,流出管30(外管32)侧的狭缝孔39的位置、大小、形状、个数等、浮子部件20的形状以及浮子部件20侧的回油孔25的位置、大小、形状、个数等当然不限于上述的例子。

75.例如,在上述实施方式中,浮子部件20具有包围流出管30(的外管32)的外周整体(整周)的大致筒状,但也可以是仅包围流出管30(的外管32)的外周的一部分(详细而言,至少设有狭缝孔39的部分)的形状。

76.另外,例如,如图5a、图5b所示,也可以使流出管30(外管32)侧的狭缝孔39的宽度(周向的宽度)在上下方向上变化,并且使浮子部件20侧的回油孔25的宽度(周向的宽度)比狭缝孔39的最窄部分的宽度宽。在图5a所示的例中,使狭缝孔39的宽度从下往上连续地变宽(换言之,将狭缝孔39形成为锥形状),使回油孔25的宽度比狭缝孔39的下端部分的宽度宽。另外,在图5b所示的例中,使狭缝孔39的宽度随着从下往上阶段性地变宽(换言之,将狭缝孔39形成为台阶形状),使回油孔25的宽度比狭缝孔39的下端部分的宽度宽。

77.通过设置为如图5a、图5b所示的结构,根据浮子部件20相对于流出管30(外管32)的位置(即液状部分的液面高度,详细而言,上侧的油层的油液面高度),狭缝孔39与回油孔25重叠的部分的面积变化,因此,能够使回油量变化。在图5a、图5b所示的例中,被设置成随着液状部分的液面高度升高,详细而言,随着上侧的油层的油液面高度升高,回油量增加。

78.另外,在上述实施方式中,分别设有一个狭缝孔39和回油孔25,但也可以在外管32和浮子部件20的周向上分别形成有多个狭缝孔39和回油孔25。在该情况下,例如,如图6a、图6b所示,可以使设于(周向的)不同的位置的各狭缝孔39或各回油孔25的高度位置(包含上下的端部位置、中心位置、上下长度)变化。在图6a所示的例中,在外管32的周向的不同的位置设置多个狭缝孔39,并且将各狭缝孔39的高度位置(在图示例中为下端位置)设定为在上下方向上不同的高度位置。另外,在图6b所示的例中,在浮子部件20(的滑动部21)的周向的不同的位置设置多个回油孔25,并且将各回油孔25的高度位置(中心位置)设定为在上下方向上不同的高度位置。

79.根据如图6a、图6b所示的结构,与图5a、图5b所示的例子同样地,根据浮子部件20相对于流出管30(外管32)的位置(即液状部分的液面高度,详细而言,上侧的油层的油液面高度),狭缝孔39与回油孔25重叠的部分的面积(总面积)变化,因此,能够使回油量变化。在

图6a、图6b所示的例子中,随着液状部分的液面高度升高,详细而言,随着上侧的油层的油液面高度升高,回油量增加。

80.另外,在形成多个狭缝孔39或回油孔25的情况下,各狭缝孔39或各回油孔25的位置(高度)、大小(周向的宽度、孔径等)、形状等当然可以不相同。

81.另外,在上述实施方式中,由于垂直设置于箱10内的流出管30在箱10内偏心配置,因此浮子部件20几乎不绕着流出管30旋转,但也可以是,为了可靠地防止浮子部件20相对于流出管30旋转,在流出管30(的外管32)与浮子部件20(的滑动部21)之间设置引导机构,该引导机构将浮子部件20引导成能够相对于流出管30(的外管32)上下移动。例如,可以是,在流出管30(的外管32)的外周与浮子部件20(的滑动部21)的内周的一方,形成突起或者在上下方向上延伸的突条等,在流出管30(的外管32)的外周与浮子部件20(的滑动部21)的内周的另一方,形成供所述突起或者在上下方向上延伸的突条等嵌入的、在上下方向上延伸的凹槽等。

82.另外,在上述实施方式中,采用由内管31和外管32构成的双层管结构的流出管30,但本发明当然也可以应用于具备以下的流出管的储液器:该流出管由一端侧与流出口连结,另一端侧开口被定位于气液分离体的下表面附近的例如u形管(u字形状的管)、直管(直线形状的管)等构成。

83.另外,在上述实施方式中,例示了使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂小的液体作为油,当压缩机停止时,油与液相制冷剂成为如上述那样的二层分离状态(油层在上侧、液相制冷剂层在下侧)的情况,但即使在压缩机停止时油与液相制冷剂不成为如上述那样的二层分离状态的情况下,即在使用与制冷剂没有相溶性且比重比制冷剂大的液体作为油,当压缩机停止时,在上侧形成液相制冷剂层,在下侧形成油层的情况下,本发明也能够根据制冷剂、油的种类/性状等条件设计浮子部件20而应用,这点无需详述。

84.符号说明

[0085]1ꢀꢀꢀꢀ

储液器

[0086]

10

ꢀꢀꢀ

箱

[0087]

12

ꢀꢀꢀ

盖部件

[0088]

13

ꢀꢀꢀ

箱的底部

[0089]

15

ꢀꢀꢀ

流入口

[0090]

16

ꢀꢀꢀ

流出口

[0091]

18

ꢀꢀꢀ

气液分离体

[0092]

18a

ꢀꢀ

顶部

[0093]

18b

ꢀꢀ

周壁部

[0094]

19

ꢀꢀꢀ

通孔

[0095]

20

ꢀꢀꢀ

浮子部件

[0096]

21

ꢀꢀꢀ

滑动部

[0097]

22

ꢀꢀꢀ

凸缘部

[0098]

25

ꢀꢀꢀ

上侧回油孔

[0099]

30

ꢀꢀꢀ

流出管

[0100]

31

ꢀꢀꢀ

内管

[0101]

32

ꢀꢀꢀ

外管

[0102]

32b

ꢀꢀ

外管的底部

[0103]

33

ꢀꢀꢀ

下输送流路

[0104]

35

ꢀꢀꢀ

下侧回油孔

[0105]

39

ꢀꢀꢀ

狭缝孔

[0106]

40

ꢀꢀꢀ

过滤器

[0107]

42

ꢀꢀꢀ

壳体

[0108]

44

ꢀꢀꢀ

窗部

[0109]

45

ꢀꢀꢀ

网眼过滤件。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。