1.本发明涉及蓄热氧化装置技术领域,具体为一种利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置。

背景技术:

2.现有的针对废气进行氧化处理的装置,往往没有有效利用废气在燃烧后产生的余热,要么直接将热量排放到外界,要么只对热量进行了粗放的回收利用,整体上对余热的利用率较低,环保性较差。

3.现有技术中存在的缺陷包括但不限于:1、现有的装置不能有效利用废气在氧化处理后的余热,对余热的利用率较低;2、现有的蓄热装置大多采用蓄热陶瓷床,但是蓄热陶瓷床在长期使用后容易发生堵塞,需要频繁停机清理,在传统的设备中,反吹扫通常在一次通入并燃烧处理完废气之后,此时还需要留出额外的时间进行反吹扫,导致设备的利用率较低;3、理论上说,蓄热陶瓷床吸收废气余热后的温度越高,则对新废气的预热效果越好,但是,若蓄热陶瓷床的温度持续累积升高,就可能会超过蓄热陶瓷的最高耐受值,进而对蓄热陶瓷造成损坏。

技术实现要素:

4.发明目的:本发明的目的在于提供一种利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置置,以解决上述背景技术中提出的问题。

5.一种利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置,包括壳体,所述壳体的内腔中固定设置有第一隔热板和第二隔热板,所述第一隔热板和第二隔热板的下方均对称固定设置有纵向隔离块,位于第一隔热板下方的所述纵向隔离块固定于第一陶瓷蓄热床上,位于第二隔热板下方的所述纵向隔离块固定于第二陶瓷蓄热床上,所述第一陶瓷蓄热床和第二陶瓷蓄热床的结构相同且其上均开设有通风孔,所述第一陶瓷蓄热床和第二陶瓷蓄热床的两侧均通过横向隔离块固定于壳体的内壁上,所述第一陶瓷蓄热床的两侧和壳体内壁之间形成第一腔室和第二腔室,所述第二陶瓷蓄热床的两侧和壳体内壁之间形成第三腔室和第四腔室;

6.所述第一腔室连通于第一风管和第二风管,所述第一风管上设置有阀门一,所述第二风管上设置有阀门二,所述第三腔室连通于第三风管和第四风管,所述第三风管上设置有阀门三,所述第四风管上设置有阀门四,所述第一腔室和第三腔室上均连通设置有储尘装置;

7.所述第二腔室和第四腔室均连通于外框体围城的内腔,两个所述外框体均固定设置在壳体上,所述外框体远离壳体一端的内壁上固定设置有液压缸,所述液压缸的输出端固定设置有推板,所述推板可贴合外框体的内壁移动,所述外框体中固定设置有安装板,所述安装板中固定内嵌设置有多个聚风罩,所述外框体的底部一体成型设置有延长壳体,所述延长壳体中设置有第一气缸和第二气缸,所述第一气缸的输出端固定设置有布风板,所

述布风板上开设有布风孔,所述第二气缸的输出端固定设置有隔离板,所述外框体的底部连通设置有常温进气管,所述常温进气管上设置有阀门六,所述第一陶瓷蓄热床和第二陶瓷蓄热床的侧壁上均贴设有凹型块,所述凹型块的内顶壁上固定设置有开关和连接弹簧,所述连接弹簧连接于触发板,所述触发板可被高温形变装置顶起进而触发开关;

8.所述第二隔热板和壳体的内腔顶壁之间形成燃烧腔,所述燃烧腔中设置有点火燃烧装置,所述燃烧腔和第二腔室之间连通设置有第一导流管,所述第一导流管上设置有阀门七,所述燃烧腔和第四腔室之间连通设置有第二导流管,所述第二导流管上设置有阀门八。

9.优选的,所述壳体的底部固定设置有支撑腿。

10.优选的,所述储尘装置包括积尘箱,所述积尘箱上开设有进灰孔,所述积尘箱远离进灰孔一侧的侧壁中内嵌设置有滤网板,所述进灰孔上均连通设置有进灰管,两个所述进灰管分别连通于第一腔室和第三腔室,所述进灰管上均设置有阀门五。

11.优选的,所述积尘箱的内腔顶壁上固定设置有固定块,所述固定块上铰接设置有挡板,所述挡板和积尘箱的内壁之间连接设置有复位弹簧,所述挡板在无风状态时被复位弹簧顶起进而将进灰孔和积尘箱的底部内腔进行隔离。

12.优选的,所述布风孔开设有多个且等间距布设在布风板上。

13.优选的,所述第一陶瓷蓄热床和第二陶瓷蓄热床的侧壁上均贴设有温度传感器。

14.优选的,所述连接弹簧共有两组且对称设置在开关的两侧。

15.优选的,所述高温形变装置为热敏膨胀节。

16.优选的,所述点火燃烧装置包括燃烧器,所述燃烧器固定设置在壳体的外壁上,所述燃烧器上连通设置有汇流管,所述汇流管固定设置在壳体的内腔顶壁上,所述汇流管的底部连通设置有多个燃烧喷头。

17.有益效果:

18.1、本发明提供的利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置,内置有第一陶瓷蓄热床和第二陶瓷蓄热床,待处理的废气从其中一个陶瓷蓄热床预热并在燃烧处理后对另一个陶瓷蓄热床加热,之后,再从后者预热并对前者进行加热,如此反复转向通入,有效提高了整体的余热利用率;

19.2、本发明提供的利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置,包括有外框体及相关结构,当废气从某一个陶瓷蓄热床完成预热流出后,即可对该陶瓷蓄热床进行反吹扫,此时的废气则进行前进进行燃烧氧化,因此无需占用额外的时间进行反吹扫,有效提高了废气处理的效率;

20.3、本发明提供的利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置,外框体中的气体有两种来源,既可以是对预热废气进行收集,即抽取高温气体,也可以是通过常温进气管从外部抽取气体,即储存较低温气体,若吸收余热后陶瓷蓄热床的温度仍没有超过最高耐受值,则可以使用高温气体对陶瓷蓄热床进行反冲洗,反之,若收余热后陶瓷蓄热床的温度超过了最高耐受值,则可以使用外部常温气体,即相对低温的气体对陶瓷蓄热床进行反冲洗,从而有效保护陶瓷蓄热床,使得装置整体更加耐用。

21.本发明提供了一种利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置,余热利用率高,反冲洗不会占用正常处理时间,有效提高了废气处理的效率,且能够利用不同温度的

反冲洗气体,有效保护陶瓷蓄热床,避免陶瓷蓄热床因为超过温度耐受值而损坏。

附图说明

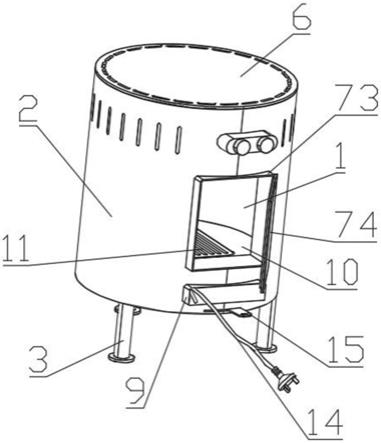

22.图1为本发明的整体结构的主视剖面示意图;

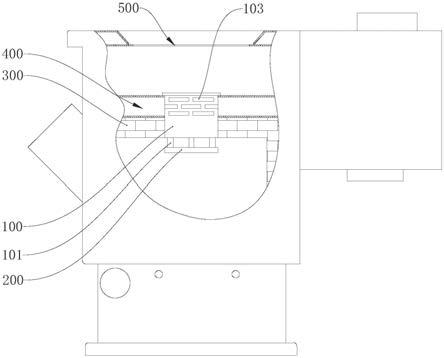

23.图2为本发明的图1中的a处放大图;

24.图3为本发明的图1中的b处放大图;

25.图4为本发明的图3中的c处放大图;

26.图5为本发明的第二陶瓷蓄热床的侧视结构示意图。

27.图中:1、壳体;101、支撑腿;2、第一隔热板;3、第二隔热板;4、纵向隔离块;5、第一陶瓷蓄热床;6、第二陶瓷蓄热床;601、通风孔;7、横向隔离块;801、第一腔室;802、第二腔室;901、第三腔室;902、第四腔室;11、第一风管;111、阀门一;12、第二风管;121、阀门二;13、第三风管;131、阀门三;14、第四风管;141、阀门四;15、进灰管;151、阀门五;16、积尘箱;161、进灰孔;162、滤网板;17、固定块;18、挡板;19、复位弹簧;20、外框体;201、延长壳体;21、液压缸;22、推板;23、安装板;24、聚风罩;25、第一气缸;26、第二气缸;27、布风板;271、布风孔;28、隔离板;29、常温进气管;291、阀门六;30、温度传感器;31、凹型块;32、开关;33、连接弹簧;34、触发板;35、热敏膨胀节;36、燃烧腔;37、第一导流管;371、阀门七;38、第二导流管;381、阀门八;39、燃烧器;40、汇流管;41、燃烧喷头。

具体实施方式

28.为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。

29.本发明提供一种技术方案:

30.一种利用余热回收降低碳排放的智能型蓄热式氧化装置,包括壳体1,壳体1的内腔中固定设置有第一隔热板2和第二隔热板3,第一隔热板2和第二隔热板3均具有防止两侧热量交流混同的作用,第一隔热板2和第二隔热板3的下方均对称固定设置有纵向隔离块4,位于第一隔热板2下方的纵向隔离块4固定于第一陶瓷蓄热床5上,位于第二隔热板3下方的纵向隔离块4固定于第二陶瓷蓄热床6上,第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6的结构相同且其上均开设有通风孔601,便于进行统一的开模制造,第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6的两侧均通过横向隔离块7固定于壳体1的内壁上,第一陶瓷蓄热床5的两侧和壳体1内壁之间、再加上位于下方的纵向隔离块4和横向隔离块7的隔离作用,进而形成第一腔室801和第二腔室802,第二陶瓷蓄热床6的两侧和壳体1内壁之间、再加上位于上方的纵向隔离块4和横向隔离块7的隔离作用,进而形成第三腔室901和第四腔室902,第一腔室801、第二腔室802、第三腔室901和第四腔室902之间相互独立。

31.第一腔室801连通于第一风管11和第二风管12,第一风管11上设置有阀门一111,第二风管12上设置有阀门二121,第三腔室901连通于第三风管13和第四风管14,第三风管13上设置有阀门三131,第四风管14上设置有阀门四141,第一风管11、第二风管12、第三风管13和第四风管14均为两用管,既可以进风也可以出风,第一腔室801和第三腔室901上均

连通设置有储尘装置,用于储存从第一陶瓷蓄热床5、第二陶瓷蓄热床6通过反吹扫吹落的灰尘。

32.第二腔室802和第四腔室902均连通于外框体20围城的内腔,两个外框体20均固定设置在壳体1上,外框体20远离壳体1一端的内壁上固定设置有液压缸21,液压缸21的输出端固定设置有推板22,推板22可贴合外框体20的内壁移动,外框体20中固定设置有安装板23,安装板23中固定内嵌设置有多个聚风罩24,聚风罩24远离液压缸21一端的内径小于另一端,因此从聚风罩24中吹出气体的气压会增大,进而增加风的混合力度,也使得气流可以吹得更远,外框体20的底部一体成型设置有延长壳体201,延长壳体201中设置有第一气缸25和第二气缸26,第一气缸25的输出端固定设置有布风板27,布风板27上开设有布风孔271,第二气缸26的输出端固定设置有隔离板28,隔离板28能够将第二腔室802、第四腔室902与外框体20的内腔完全隔离开,外框体20的底部连通设置有常温进气管29,常温进气管29上设置有阀门六291,第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6的侧壁上均贴设有凹型块31,凹型块31的内顶壁上固定设置有开关32和连接弹簧33,连接弹簧33连接于触发板34,触发板34可被高温形变装置顶起进而触发开关32。

33.第二隔热板3和壳体1的内腔顶壁之间形成燃烧腔36,用于废气燃烧,燃烧腔36中设置有点火燃烧装置,燃烧腔36和第二腔室802之间连通设置有第一导流管37,第一导流管37上设置有阀门七371,燃烧腔36和第四腔室902之间连通设置有第二导流管38,第二导流管上设置有阀门八381。

34.进一步的,壳体1的底部固定设置有支撑腿101。

35.进一步的,储尘装置包括积尘箱16,积尘箱16用于收集从第一陶瓷蓄热床5或第二陶瓷蓄热床6的通风孔601中反向吹扫出来的灰尘,积尘箱16上开设有进灰孔161,积尘箱16远离进灰孔161一侧的侧壁中内嵌设置有滤网板162,滤网板162的设置使得气体可以流通进而排出积尘箱16,但是灰尘不会随之吹出,避免污染环境,进灰孔161上均连通设置有进灰管15,两个进灰管15分别连通于第一腔室801和第三腔室901,进灰管15上均设置有阀门五151,阀门五151可根据需要进行打开或者关闭。

36.进一步的,积尘箱16的内腔顶壁上固定设置有固定块17,固定块17上铰接设置有挡板18,挡板18可发生转动,挡板18和积尘箱16的内壁之间连接设置有复位弹簧19,挡板18在无风状态时被复位弹簧19顶起进而将进灰孔161和积尘箱16的底部内腔进行隔离,进而避免积尘箱16内腔中的灰尘反向流出造成二次污染。

37.进一步的,布风孔271开设有多个且等间距布设在布风板27上,因此吹出的气流更加均匀,混合效果更好,有效避免了局部之间差异过大的问题。

38.进一步的,第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6的侧壁上均贴设有温度传感器30,用于判断第一陶瓷蓄热床5或第二陶瓷蓄热床6本身是否存在过热的情况。

39.进一步的,连接弹簧33共有两组且对称设置在开关32的两侧,因此触发板34在移动时受力更加均匀、平稳。

40.进一步的,高温形变装置为热敏膨胀节35,若温度升高,则热敏膨胀节35会发生形变进而向上顶起,鉴于热敏膨胀节35为换热器中常用的结构,现有技术已经非常成熟,在此不再赘述。

41.进一步的,点火燃烧装置包括燃烧器39,燃烧器39固定设置在壳体1的外壁上,燃

烧器39上连通设置有汇流管40,汇流管40固定设置在壳体1的内腔顶壁上,汇流管40的底部连通设置有多个燃烧喷头41,燃烧喷头41中可以喷出明火,进而将废气进行燃烧处理。

42.实施例一:

43.本装置在使用时,以两次不同方向的进气——出气为一组操作,在第一次处理中,阀门一111、阀门七371、阀门八381、阀门三131均打开,本装置中的其他阀门则处于关闭状态,常温废气经过第一风管11进入第一腔室801,然后经过温度较高的第一陶瓷蓄热床5中的通风孔601,实现预热,之后进入第二腔室802,再从第一导流管37进入燃烧腔36,此时的燃烧喷头41中会喷出明火,对废气进行燃烧处理后,处理后的废气温度较高,高温气体再通过第二导流管38进入第四腔室902,并通过第二陶瓷蓄热床6上的通风孔601进入第三腔室901,在此过程中,第二陶瓷蓄热床6吸收了高温气体的余热,有效提高余热的利用率,降低碳排放,更加绿色环保,最后,第四腔室902中被吸收余热后的气体再通过第三风管13排出壳体1;

44.在第二次处理中,阀门四141、阀门八381、阀门七371、阀门二121均打开,本装置中的其他阀门则处于关闭状态,常温废气经过第四风管14进入第三腔室901,然后经过前一次处理中被加热的第二陶瓷蓄热床6中的通风孔601,实现预热,之后进入第四腔室902,再从第二导流管38进入燃烧腔36,此时的燃烧喷头41中会喷出明火,对废气进行燃烧处理后,处理后的废气温度较高,高温气体再通过第一导流管37进入第二腔室802,并通过第一陶瓷蓄热床5上的通风孔601进入第一腔室801,在此过程中,第一陶瓷蓄热床5吸收了高温气体的余热,最后,第一腔室801中被吸收余热后的气体再通过第二风管12排出壳体1;

45.由此,按照上述的第一次处理路线和第二次处理路线进行循环操作,可以将第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6依次作为吸收余热和释放加热的载体,前一次产生的余热能够快速地被下一次待处理的废气吸收,避免耽误导致热量散发,能既能够充分利用废气燃烧后产生的余热,而且在循环进气——出气的过程中,会有不同方向的气流交替吹向第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6,避免了第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6中的通风孔601被堵塞的弊端。

46.实施例二:

47.在实施例一的使用过程中,可以定期对第一陶瓷蓄热床5或第二陶瓷蓄热床6的通风孔601进行反吹扫,这里可以分为两种情况,分别是第一陶瓷蓄热床5或第二陶瓷蓄热床6本身的温度没有超过或者已经超过了最高耐受值,在本实施例中,该温度没有超过最高耐受值。

48.具体地,以上述实施例一中的第一次处理为例,当废气经过第一陶瓷蓄热床5吹向第二腔室802时,第一气缸25和第二气缸26同时向下收缩,液压缸21收缩并带动推板22移动,进而将预热后的气体抽至外框体20的内腔中,然后再反向启动第二气缸26,使得第二气缸26带动隔离板28上移,进而将第二腔室802和外框体20的内腔进行隔离,直至该次处理的所有废气都进入第一导流管37之后,即可关闭阀门七371,再启动第二气缸26,第二气缸26带动隔离板28下移的同时,液压缸21快速地向外推动推板22,使得原先抽取的高温气体从聚风罩24中喷出,此时气流的压力和强度得到了增大,射程更远,可以有效地对第一陶瓷蓄热床5中的通风孔601进行反吹扫,对第二陶瓷蓄热床6的反吹扫与上述过程相似,在此不再赘述,上述的操作可以依赖于外置的plc控制器进行实现,使用更加方便。

49.实施例三:

50.在实施例一的使用过程中,可以定期对第一陶瓷蓄热床5或第二陶瓷蓄热床6的通风孔601进行反吹扫,这里可以分为两种情况,分别是第一陶瓷蓄热床5或第二陶瓷蓄热床6本身的温度没有超过或者已经超过了最高耐受值,在本实施例中,该温度已经超过了最高耐受值。

51.具体地,以上述实施例一中的第一次处理为例,当废气经过第一陶瓷蓄热床5吹向第二腔室802时,隔离板28处于将第二腔室802和外框体20的内腔进行隔离的状态,若第二腔室802中的气体温度过高,则热敏膨胀节35会受热膨胀,进而向上顶起触发板34,触发板34向上移动并触发到开关32,此时,第一气缸25启动,第一气缸25向上推动布风板27,直至布风板27的顶部接触到外框体20的内壁时停止,然后,直至该次处理的所有废气都进入第一导流管37之后,即可关闭阀门七371,再开启阀门六291,并使得液压缸21收缩并带动推板22移动,将外部环境中温度较低的气体吸引至外框体20的内腔中,再关闭阀门六291,第二气缸26向下带动隔离板28,再使得液压缸21快速地向外推动推板22,使得抽取的相对低温气体、即外部环境中的常温气体从聚风罩24中喷出,再经过布风板27上的布风孔271后,吹向第一陶瓷蓄热床5中的通风孔601,在对第一陶瓷蓄热床5进行反吹扫的同时,对第一陶瓷蓄热床5进行降温,避免第一陶瓷蓄热床5的温度因为蓄热累积而超过最高耐受值后,容易出现损坏的问题,有效保护第一陶瓷蓄热床5和第二陶瓷蓄热床6,对第二陶瓷蓄热床6的反吹扫与上述过程相似,在此不再赘述,上述的操作可以依赖于外置的plc控制器进行实现,使用更加方便。

52.实施例四:

53.在上述实施例二和实施例三的操作过程中,可以打开对应位置的阀门五151,此时气流经过进灰管15后吹向挡板18,挡板18下压复位弹簧19进而打开,带有灰尘的气流进入积尘箱16的内腔中,多余的气体从滤网板162排出至外界,而灰尘则储存在积尘箱16的底部,当吹扫气流停止时,挡板18即在复位弹簧19的作用被顶升复位,此时进灰孔161和积尘箱16的底部内腔互相隔离,进而避免积尘箱16内腔中的灰尘反向流出造成二次污染。

54.以上所述实施例仅表达了本发明的一种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。