本发明涉及电催化剂制备技术领域,特别是涉及一种用于二氧化碳电还原的单原子合金纳米线催化剂及其制备方法。

背景技术:

近年来,温室效应不断增强,造成全球变暖,引发诸多自然灾害。以二氧化碳为首的温室气体带来的温室效应最为明显。

二氧化碳是碳的最高价氧化物,其性质十分稳定,同时二氧化碳又是一种丰富的碳资源,如果能将其固定,并进一步转化为其他形式能源,不仅可以大大降低温室效应的影响,又能充分缓解能源问题。电催化二氧化碳还原反应在环境平衡、碳循环和可持续能源转化等方面具有十分重要的地位。设计和制备高活性、高选择性电催化剂是电催化二氧化碳还原过程能够顺利进行的关键所在。

金属催化剂因催化活性高、导电性优良、制备简单、易于实际应用等优势,是目前研究最为深入的二氧化碳还原电催化剂种类。绝大多数金属催化剂的二氧化碳还原产物主要为一氧化碳或甲酸。然而,在众多金属催化剂中,仅有金属铜在较高电流效率下可直接将二氧化碳部分还原成高附加值的碳氢化合物或醇类,且其中的c2产物(如乙烯和甲醇等),均为重要的化工产品。正因如此,对铜催化剂的研究开发受到了广泛关注。遗憾的是,在得到c2产物的过程中,较高的过电位以及较差的选择性是铜催化剂实际应用的主要障碍。因此,设计和制备具有高活性和高选择性的铜基电催化剂对于电催化二氧化碳还原制备c2化合物等高附加值化学品具有重要意义,可能带来环境保护和可持续能源转换等领域的突破。

针对铜基催化剂在电催化二氧化碳还原过程中存在的高过电势且选择性差的问题,从形貌和结构角度进行优化设计是催化剂研究开发的重要策略。研究表明,一维结构的金属纳米线在电催化反应过程中相比于颗粒型金属纳米催化剂具有更强的抗团聚能力、几何稳定性和电荷传输性能,因此受到了极大关注。wang等人(nanoletters,2015,15:6829-6835)发现高密度的铜纳米线显示出了优异的电催化二氧化碳还原性能,电流密度为1.0macm-2时所需的过电势仅为0.3v(vs.rhe)。ma等人(angewandtechemieinternationaledition,2016,128:6792-6796)在研究中发现cu纳米线阵列在电催化二氧化碳还原过程中对c2产物的生成具有很高的选择性,而且还发现其法拉第效率随着cu纳米线的长径比的增加而增加。另外,采用合金化法对cu基催化剂的活性和选择性进行增强调控是目前常用手段之一,将金属铜与第二种过渡金属(如银、金、铂、钯、锡等)合金化,利用两种金属之间的协同效应可实现对铜基催化剂活性和选择性的调控。

随着单原子催化剂制备与表征技术的逐渐成熟,基于降低贵金属负载量、最大化原子利用率的目的,具有高本征催化活性的贵金属常被设计成单原子催化剂。进一步地,研究人员在以金属氧化物、类石墨烯等为载体的传统单原子催化剂概念的基础上,衍生出了单原子合金的概念。所谓单原子合金,是指合金中低含量组分在合金体系中彼此相互隔离,以单原子形态存在。在金属基体中溶质原子和基质之间的相互作用可以有效改变它们的电子结构,获得合适的对中间产物的吸附能,进而获得良好的催化性能。不仅如此,单原子合金催化剂在反应过程中,通常会发生中间产物在溶质原子与基底之间相互溢流现象,这为两种金属原子之间的协同催化提供了路径选择的可能性。而直接以cu纳米线为基底的过渡金属单原子合金二氧化碳还原电催化剂尚未见报道。

基于以上研究现状可知,寻求一种较为简单的方法制备得到单原子合金纳米线催化剂,并将其用于电催化二氧化碳还原具有重要的意义。

技术实现要素:

本发明的目的是提供一种用于二氧化碳电还原的单原子合金纳米线催化剂及其制备方法,以解决上述现有技术存在的问题,使二氧化碳电还原催化转化效率和选择性得到显著提高。

为实现上述目的,本发明提供了如下方案:

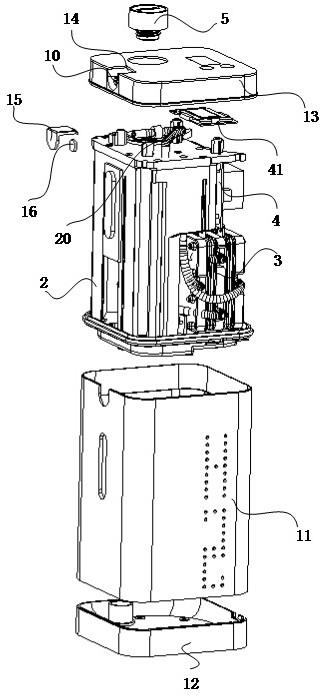

本发明提供一种用于二氧化碳电还原的单原子合金纳米线催化剂,所述催化剂是以铜纳米线作为模板,贵金属作为单原子组分,通过将贵金属负载在铜纳米线上制备得到;

所述贵金属为铑、钯、银、铱、铂和金中的一种或两种以上;

所述贵金属占所述单原子合金纳米线总质量的0.1~10%。

进一步地,所述贵金属为银,占所述单原子合金纳米线总质量的0.1~5%。

进一步地,所述铜纳米线的直径为10~100nm,长径比为10~500;所述铜纳米线为五倍孪晶结构,即侧面为<100>晶面,两端为<111>晶面。

本发明还提供一种上述单原子合金纳米线催化剂的制备方法,包括以下步骤:

(1)将铜纳米线进行表面活化处理;

(2)将经过表面活化处理的铜纳米线分散于含有表面覆盖剂的有机溶剂中,得到分散液a;

有机溶剂中表面覆盖剂的浓度为0.01mol/l;

(3)将含有贵金属前驱体的溶液b缓慢加入分散液a中,反应后的产物经过干燥后即得到单原子合金纳米线;

进一步地,步骤(3)中的反应温度为25℃~150℃,反应时间为5min~1h;

进一步地,铜纳米线与表面活性剂的摩尔比为0.05-1mmol:0.01mol;

进一步地,所述表面活化处理为依次采用空气热处理和酸洗处理;

所述空气热处理的温度为50~200℃,时间为5~30min;所述酸洗处理是在浓度为0.01~0.1mol/l的强酸溶液中或在0.02~1.0mol/l的弱酸溶液中洗涤10s~10min;

所述强酸为硝酸或盐酸;所述弱酸为醋酸、甲酸或次氯酸。

本发明对铜纳米线进行的活化处理分成两步,第一步是空气下热处理,其作用有三点:1、去除铜纳米线表面的挥发性杂质;2、形成氧化物薄层,降低表层原子的耐酸性;3、提高内部原子的结晶度,从而增强材料整体的热稳定性。第二步是采用稀强酸或者中强酸处理铜纳米线表面,作用是去除表面氧化物的同时制造足够多的缺陷位点,为捕获贵金属单原子和增强单原子负载量提供条件。

进一步地,所述表面覆盖剂为二甲基双十八烷基氯化铵、十六烷基三甲基氯化铵、三苯基膦或十八烷基二羟乙基甲基氯化铵中的一种或几种的混合。

本发明中对活化后的铜纳米线进行了表面修饰,其作用是利用表面覆盖剂减慢贵金属离子与铜纳米线表面铜原子发生伽伐尼置换反应的速率,从而避免贵金属还原沉积的速率大于扩散速率而导致聚集成颗粒,从而有效控制了贵金属原子以单原子的形式沉积到铜纳米线的表面,形成单原子合金纳米线。

进一步地,步骤(2)中有机溶剂为乙二醇、正己烷、十八烯、油酸或十八烷中的一种或者多种混合溶剂。

进一步地,所述贵金属前驱体的种类为硝酸盐、乙酰丙酮盐、硫酸盐或氯化盐中的一种;所述溶液b中贵金属前驱体的浓度为0.01~0.5mol/l。

进一步地,所述溶液b加入分散液a的方式为微量注射泵注入,注入速率为0.1~10ml/min。

本发明公开了以下技术效果:

1、本发明制备得到的单原子合金纳米线催化剂,其中贵金属原子在铜纳米线的表面可以达到完全的单原子分布状态,达到减少贵金属用量,降低催化剂成本的目的。

2、采用本发明使用的制备方法可实现单原子负载量的精确可控调节,从而达到催化剂性能的可控调节,且制备方法简单。

3、本发明的催化剂对二氧化碳电还原具有高效的电催化活性,对c2产物具有高的选择性。

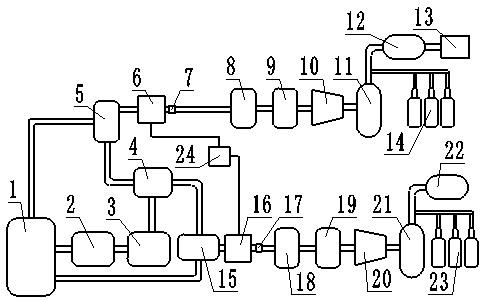

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为实施例1中单原子合金纳米线催化剂的xrd衍射图;

图2为实施例1中单原子合金纳米线催化剂的tem图;

图3为实施例1中单原子合金纳米线的co2电还原循环伏安测试图;

图4为对比例1中贵金属以大尺寸颗粒的形式分散的铜纳米线。

具体实施方式

现详细说明本发明的多种示例性实施方式,该详细说明不应认为是对本发明的限制,而应理解为是对本发明的某些方面、特性和实施方案的更详细的描述。

应理解本发明中所述的术语仅仅是为描述特别的实施方式,并非用于限制本发明。另外,对于本发明中的数值范围,应理解为还具体公开了该范围的上限和下限之间的每个中间值。在任何陈述值或陈述范围内的中间值以及任何其他陈述值或在所述范围内的中间值之间的每个较小的范围也包括在本发明内。这些较小范围的上限和下限可独立地包括或排除在范围内。

除非另有说明,否则本文使用的所有技术和科学术语具有本发明所述领域的常规技术人员通常理解的相同含义。虽然本发明仅描述了优选的方法和材料,但是在本发明的实施或测试中也可以使用与本文所述相似或等同的任何方法和材料。本说明书中提到的所有文献通过引用并入,用以公开和描述与所述文献相关的方法和/或材料。在与任何并入的文献冲突时,以本说明书的内容为准。

在不背离本发明的范围或精神的情况下,可对本发明说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本发明的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见的。本发明说明书和实施例仅是示例性的。

关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。

本发明实施例中所用铜纳米线模板为五倍孪晶结构。

实施例1

1)将直径为100nm,长径比为50的铜纳米线在100℃空气中热处理5min,然后采用0.01mol/l的硫酸中酸洗10min。

2)将表面处理过的0.1mmol的铜纳米线分散于0.01mol/l二甲基双十八烷基氯化铵的乙二醇溶液中。

3)将10ml的0.01mol/l浓度的硝酸银溶液(溶剂为乙二醇和水1:1的混合液)利用微量注射泵注入上述分散液中,注入速率为0.10ml/min,将得到的溶液加热至100℃反应30min。

4)产物经过离心、洗涤、干燥后得到单原子合金纳米线。

利用电感耦合等离子光谱发生仪(icp)对实施例1制得的单原子合金纳米线催化剂进行组分测试,得到组分数据结果见表1,由表1可以看出,实施例1催化剂中银单原子的质量分数为1.53%。

图1-2分别为实施例1单原子合金纳米线催化剂的xrd衍射图和tem图。

从图1中可以看出,产物的主要衍射峰为主要对应单质铜的(111)、(100)和(110)晶面,证明了没有贵金属纳米颗粒的存在,铜纳米线上贵金属为单原子状态。

由图2可以看出,产物的形貌依然保持为纳米线的形貌,证实了没有贵金属纳米颗粒的存在。

在电化学工作站上测试了产品的电催化二氧化碳还原的性能,利用催化剂修饰电极,通过在二氧化碳饱和的溶液中循环伏安扫描得到单原子合金纳米线的co2电还原循环伏安测试图,如图3所示。

从图3可以看出材料电催化二氧化碳还原的性能,结合气相色谱分析手段得到c2产物的法拉第效率,进而评价催化剂的选择性。可以发现,实施例1中所得产品的c2产物的法拉第效率可达55.23%。

实施例2

1)将直径为10nm,长径比为500的铜纳米线在50℃空气中热处理30min,然后采用0.02mol/l的醋酸中酸洗8min。

2)将表面处理过的0.05mmol的铜纳米线分散于0.01mol/l二甲基双十八烷基氯化铵的乙二醇溶液中。

3)将10ml的0.5mol/l浓度的硝酸银溶液(溶剂为乙二醇和水4:1的混合液)利用微量注射泵注入上述分散液中,注入速率为10ml/min,将得到的溶液加热至25℃反应5min。

4)产物经过离心、洗涤、干燥后得到单原子合金纳米线。

实施例3

1)将直径为100nm,长径比为50的铜纳米线在200℃空气中热处理20min,然后采用0.01mol/l的硝酸中酸洗10s。

2)将表面处理过1mmol的铜纳米线分散于含有0.01mol/l表面覆盖剂(十六烷基三甲基氯化铵和三苯基膦等质量的混合物)的正己烷溶液中。

3)将10ml含有0.1mol/l浓度的硝酸银溶液(溶剂为乙二醇和水5:1的混合液)利用微量注射泵注入上述分散液a中,注入速率为5ml/min,将得到的溶液加热至150℃反应1h。

4)产物经过离心、洗涤、干燥后得到单原子合金纳米线。

实施例4

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤2)中有机溶剂为正己烷、十八烯和油酸的混合物。

实施例5

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤3)中金属盐为乙酰丙酮银。

实施例6

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤3)中金属盐为硝酸银和乙酰丙酮钯摩尔比1:1的混合物。

实施例7

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤3)中金属盐为硝酸银和氯铂酸钾摩尔比1:1的混合物。

实施例8

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤3)中金属盐为硝酸银和乙酰丙酮钌摩尔比1:1的混合物。

实施例9

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤3)中金属盐为硝酸银和乙酰丙酮铑摩尔比1:1的混合物。

实施例10

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤3)中金属盐为硝酸银、乙酰丙酮钯和乙酰丙酮铂摩尔比1:0.5:0.5的混合物。

表1

由表1可以看出,采用本制备方法得到的单原子合金纳米线的ag含量在实施例1-5中均比较接近,且c2产物的法拉第效率均较高。而当引入其他贵金属之后单原子的负载量明显降低,且c2产物的法拉第常数也明显下降。

对比例1

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤2)中未加入表面覆盖剂对铜纳米线进行修饰。

其消极效果是铜纳米线上贵金属单原子的比例极少,贵金属均以大尺寸颗粒的形式分散在铜纳米线上(如图4所示)。

对比例2

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤1)中未进行酸处理。

其消极效果是铜纳米线上贵金属单原子的比例极少,贵金属均以颗粒或者离子的形式分散在溶液中。

对比例3

制备方法同实施例1,不同之处仅在于,步骤1)中未进行空气热处理。

其消极效果是铜纳米线上贵金属单原子的比例极少,贵金属均以团簇或颗粒的形式分散在铜纳米线上。

利用电感耦合等离子光谱发生仪(icp)对对比例1-3制备的产品进行组分测试,测试结果见表2。

表2

对比表1-2中数据结果可以看出,对比例1-3的c2产物法拉第常数相较于实施例1-3显著下降,虽然金属负载量有所提升,但由于大部分以颗粒形式存在,导致单原子含量很少,这可能是c2产物法拉第系数偏低的主要原因。

以上所述的实施例仅是对本发明的优选方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本发明权利要求书确定的保护范围内。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。