1.本发明涉及一种镀敷装置及电阻体。

背景技术:

2.作为在半导体晶片等圆形基板形成配线或凸块(突起状电极)的方法,广泛使用比较廉价且处理时间短的电解电镀法。电解电镀法中所使用的镀敷装置包括:在使基板露出的状态下保持基板的基板固定器、以及与基板相向来配置的阳极。基板经由基板固持器而与电源连接,阳极经由保持其的阳极固持器而与电源连接。在镀敷处理时,连同所述基板固持器一起浸渍于镀敷液中,对同样浸渍于镀敷液中的阳极与基板之间施加电流、或者电压,由此使导电材料堆积于基板表面。

3.一般而言,用于在基板流通电的电接点沿着基板的周缘部配置。因此,在基板的中央部与基板周缘部距电接点的距离不同,与籽晶层的电阻相应地在基板的中央部与基板边缘部产生电位差。因此,镀敷层在基板中央部变薄,基板周缘部的镀敷层变厚。另外,在基板周缘部中,电位也根据与电接点的距离而不同,因此在圆周方向上产生镀敷膜的膜厚分布的起伏。

4.将基板表面中的镀敷膜的厚度的均匀性称为“面内均匀性”。以往,为了获得面内均匀性高的镀敷膜,而进行阳极与基板之间的离子移动的控制。例如,公开有一种在阳极与基板之间包括被称为电阻体的绝缘体的镀敷装置(专利文献1)。电阻体具有多孔结构,并成为镀敷液进入至其孔部的结构。镀敷液中的离子通过所述孔部之后,被基板吸附。

5.[现有技术文献]

[0006]

[专利文献]

[0007]

[专利文献1]日本专利特开2001

‑

316877号公报

技术实现要素:

[0008]

[发明所要解决的问题]

[0009]

在电阻体与基板的距离小的情况下,通过孔部的离子容易朝向基板直进,因此,在基板的表面获得面内均匀性良好的镀敷膜。但是,由于镀敷装置的结构上的理由,有时会增大电阻体与基板之间的距离。在此情况下,通过孔部的离子在电阻体与基板之间的镀敷液中移动而容易被吸引至基板的周缘部(电接点附近)。因此,在基板的周缘部镀敷膜容易变厚,而有无法保证良好的面内均匀性的可能性。

[0010]

本发明是鉴于此种情况而成,且其目的之一在于提供一种不论电阻体及基板的距离如何,均可良好地维持镀敷膜的面内均匀性的镀敷装置。

[0011]

[解决问题的技术手段]

[0012]

本发明的一个实施例是一种镀敷装置,其用于对具有圆形的镀敷区域的基板实施镀敷处理。所述镀敷装置包括:镀敷槽;阳极,配置于镀敷槽;基板固持器,保持基板,并以与阳极相向的方式配置于镀敷槽;基板接点,与基板的周缘部接触并向基板供给电流;电阻

体,在镀敷槽中以与基板固持器相向的方式配置于阳极与基板固持器之间,用于调整阳极与基板之间的离子移动;以及旋转驱动机构,使电阻体与基板固持器绕轴线相对地旋转。电阻体包括:遮蔽区域,其形成外框,阻断阳极与基板之间的离子移动;以及电阻区域,形成于遮蔽区域的径向内侧,具有允许离子通过的多孔结构。电阻区域的外形具有以假想的基准圆为中心的振幅,具有周期性且呈环状连续的波形形状。

[0013]

本发明的另一实施例是一种电阻体,其组装于镀敷装置的镀敷槽,用于调整阳极与基板之间的离子移动。所述电阻体包括:遮蔽区域,其形成电阻体的外框,阻断离子;以及电阻区域,形成于遮蔽区域的径向内侧,具有允许离子通过的多孔结构。电阻区域的外形具有以假想的基准圆为中心的振幅,具有周期性且呈环状连续的波形形状。

[0014]

[发明的效果]

[0015]

根据本发明,不论电阻体与基板的距离如何,均可良好地维持镀敷膜的面内均匀性。

附图说明

[0016]

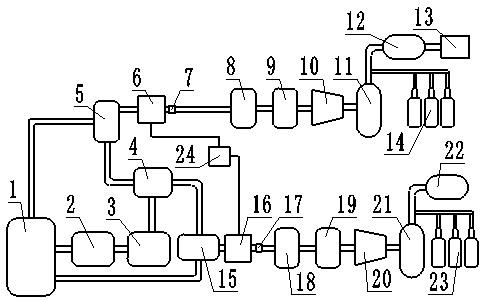

图1是示意性地表示镀敷装置的结构的图。

[0017]

图2(a)~图2(c)是表示电阻体的概要的图。

[0018]

图3是表示电阻体与基板的位置关系的概念图。

[0019]

图4(a)、图4(b)是表示电阻区域的形状对面内均匀性的影响的图表。

[0020]

图5(a)、图5(b)是表示电阻区域的外形的顶点数与镀敷膜厚度的关系的图表。

[0021]

图6(a)~图6(c)是表示电阻体的旋转过程的图。

[0022]

图7(a)、图7(b)是表示与镀敷时间对应的膜厚分布的图表。

[0023]

图8是表示由基板的旋转角度引起的膜厚分布的差别的图表。

[0024]

图9(a)~图9(d)是表示使旋转角度不同时的膜厚分布的不同的图。

[0025]

图10(a)~图10(c)是表示由次摆线(trochoid)的振幅引起的膜厚分布的差别的图表。

[0026]

图11(a)、图11(b)是表示变形例的电阻体的电阻区域的平面图。

[0027]

图12是表示镀敷膜厚相对于电阻体的形状的差别的图表。

[0028]

[符号的说明]

[0029]

1:镀敷装置

[0030]

2:镀敷槽

[0031]

3:阳极固持器

[0032]

4:阳极

[0033]

6:阳极掩模

[0034]

8、108、208:电阻体

[0035]

9:基板接点

[0036]

10:保持部

[0037]

11:基板固持器

[0038]

12:保持构件

[0039]

13:密封部

[0040]

14:孔

[0041]

16、116、216:基准圆

[0042]

18、118、218:电阻区域

[0043]

20、120、220:遮蔽区域

[0044]

24:离子

[0045]

30:壁部

[0046]

32:阶差部

[0047]

34:下侧壁部

[0048]

36:上侧壁部

[0049]

38:控制部

[0050]

40:旋转驱动机构

[0051]

50:镀敷液

[0052]

a、aac、b、bac:点

[0053]

ac:镀敷区域

[0054]

ai:接液区域

[0055]

h1、h2、h3、l:距离

[0056]

lc:轴线

[0057]

ln:直线

[0058]

m、m1、m1a、m2、m2b:顶点

[0059]

o:中心

[0060]

r1、r2、rc、rstd、rt:半径

[0061]

s:镀敷面

[0062]

t1、t2、t3、t4、t5:镀敷时间

[0063]

w:基板

[0064]

θ:旋转角度

[0065]

θ1、θ2、θ3、θ21、θ22、θ23、θ24:角度

具体实施方式

[0066]

以下,参照附图对本实施方式进行说明。再者,在以下的实施方式及其变形例中,对大致相同的构成元件附加相同的符号,并适宜省略其说明。

[0067]

图1是示意性地表示镀敷装置1的结构的剖面图。

[0068]

镀敷装置1包括镀敷槽2及圆板状的电阻体8。镀敷槽2包括全部或其一部分为圆筒状的壁部30。在镀敷槽2充满着镀敷液50。在壁部30的下端部配置有阳极固持器3。阳极固持器3保持阳极4及阳极掩模6。阳极4配设于阳极固持器3的下部,并经由未图示的配线与外部电源连接。阳极掩模6配设于与阳极4隔离的位置。阳极掩模6是以覆盖阳极4的上表面的周缘部的形态包括。阳极固持器3、阳极4及阳极掩模6能够应用已知的构件,因此省略说明。

[0069]

在壁部30的上端部配置基板固持器11。基板固持器11保持圆形的基板w。在本实施方式中,在基板w的单面实施镀敷。以下,将基板w的两个面中的实施镀敷的面称为“镀敷面s”。基板固持器11以镀敷面s朝向下侧而与阳极4相向的形态配设于镀敷2。

[0070]

基板固持器11包括保持部10及基板接点9。保持部10包括框状的保持构件12及环状的密封部13。沿着保持构件12的内周缘设置有密封部13。保持构件12以沿着基板w的周缘部的形态保持基板w。基板接点9沿着镀敷面s的周缘部排列,相邻的基板接点9的间隔相等。基板接点9与基板w的镀敷面s的周缘部抵接,并向基板w赋予电位。密封部13在比基板接点9更靠内侧与基板w的镀敷面s抵接。基板接点9设置于基板w与保持部10之间。通过所述结构,基板接点9与镀敷液50隔开。

[0071]

镀敷面s中的比密封部13的抵接位置更靠径向内侧的区域浸渍于镀敷液50中,成为镀敷对象。以下,将所述区域称为“镀敷区域ac”。镀敷区域ac具有与镀敷面s为同心的正圆形状。

[0072]

在阳极掩模6的上方,与阳极掩模6隔离地设置有电阻体8。电阻体8限制阳极4与基板w之间的离子移动。电阻体8的周缘部固定于壁部30。即,壁部30具有筒状的下侧壁部34及环状的上侧壁部36。在下侧壁部34的上侧开口部设置有阶差部32。电阻体8以其周缘部嵌合于阶差部32的形态夹持于下侧壁部34与上侧壁部36之间。电阻体8中的比与壁部30的抵接位置更靠径向内侧浸渍于镀敷液50中。以下,将电阻体8中的与镀敷液50的接触区域称为“接液区域ai”。关于电阻体8的结构,详细情况在后面叙述。

[0073]

在本实施方式中,基板固持器11通过旋转驱动机构40而旋转。控制部38控制旋转驱动机构40的旋转。基板w的轴线与电阻体8的轴线一致。以下,将所述轴线称为轴线lc。基板固持器11绕轴线lc旋转。即,基板w绕轴线lc旋转。另一方面,电阻体8不旋转,相对于镀敷槽2而言位置被固定。基板w与电阻体8绕轴线lc相对地旋转。

[0074]

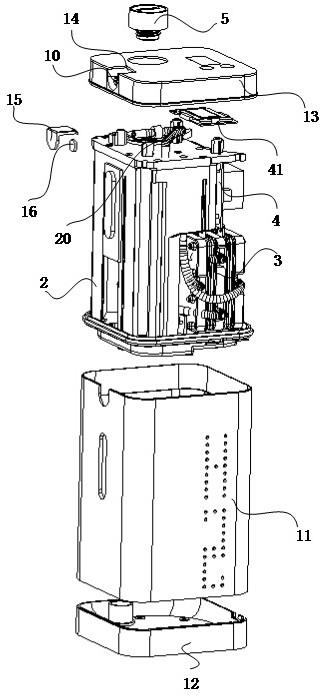

图2(a)~图2(c)是表示电阻体8的概要的图。图2(a)表示立体图,图2(b)表示平面图。图2(c)是表示电阻体8中的离子24的行为的局部剖面图。在图2(c)中,箭头表示离子24的移动方向。

[0075]

如图2(a)所示,电阻体8具有在圆板状的绝缘体设置有多个孔14的结构。在本实施方式中,作为电阻体8使用冲孔板(punching plate)。再者,为了便于说明,比实际更强调地图示孔14的大小。

[0076]

如图2(b)所示,在电阻体8存在设置有孔14的区域(电阻区域18)及未设置有孔14的遮蔽区域20。遮蔽区域20形成电阻体8外框。在遮蔽区域20中,电阻体8阻断离子24在阳极4与基板w之间(参照图1)移动。在电阻体8中的比遮蔽区域20更靠径向内侧形成有电阻区域18。电阻区域18具有设置有沿厚度方向贯通的多个孔14的多孔结构。电阻区域18也可以说是从外侧包围距电阻体8的中心最远的多个孔14的包络线的内部区域。

[0077]

电阻区域18的外形成为波形形状。更具体而言,是具有以假想的基准圆16为中心的振幅的形状。所述基准圆16的中心位于电阻体8的轴线lc上。在本实施方式中,所述外形具有由以下的式1所示的外次摆线(epitrochoid)形状。

[0078]

x=rstd*sinq*(1 (a/rstd)*cos(q*v))且

[0079]

y=rstd*cosq*(1 (a/rstd)*cos(q*v),函数f(x,y)(0[deg]≦q≦360[deg])。[式1]

[0080]

此处,x,y表示与轴线lc正交的平面上的位置。rstd表示基准圆16的半径,a表示外次摆线相对于基准圆16的振幅,q表示描绘外次摆线的动圆的旋转角。另外,v表示外次摆线相对于基准圆16的顶点数。在本实施方式中,电阻区域18的外形成为顶点数v=14的外次摆

线。关于电阻区域18的顶点数v,详细情况在后面叙述。

[0081]

如图2(c)所示,孔14沿其厚度方向贯通电阻体8。所述孔14的直径成为离子24可通过的程度的大小。离子24通过电阻区域18的孔14,由此可从阳极4侧向基板w侧移动,另外,也可从基板w侧向阳极4侧移动(参照图1)。即,孔14作为“离子传导通路”发挥功能。

[0082]

图3是表示电阻体8与基板w的位置关系的概念图。在图3中,由实线表示与电阻体8相关的形状,由虚线表示与基板w相关的形状。

[0083]

如与图1相关联而说明那样,基板w的轴线与电阻体8的轴线作为轴线lc一致。即,轴线lc穿过基板w的中心及电阻体8的中心此两者。在图3中,将电阻体8的中心(电阻区域18的中心)表示为“中心o”。

[0084]

电阻区域18的外形具有外次摆线形状。电阻区域18的外形具有与中心o的距离最大的多个顶点m1及与中心o的距离最小的多个顶点m2。顶点m1位于基准圆16的外侧,顶点m2位于基准圆16的内侧。以下,在不特别区别顶点m1与顶点m2的情况下称为“顶点m”。顶点m1的数量及顶点m2的数量分别为7个。也就是说,顶点m的数量(式1中的顶点数v)为14个。

[0085]

基准圆16的半径rstd被设定得小于镀敷区域ac的半径rc。因此,7个顶点m2的内接圆的半径r2小于半径rc。另一方面,在本实施方式中,将7个顶点m1的外接圆的半径r1设定为与半径rc相等。电阻区域18的最外径与镀敷区域ac的外径的大小关系不限于此,也可使电阻区域18的最外径小于镀敷区域ac的外径。以下,有时将电阻区域18的周缘与中心o的距离(外次摆线的半径)称为“半径rt”。

[0086]

电阻区域18的外形成为呈环状连续的形状。即,电阻区域18的外形遍及整周地呈环状相连。再者,在以下的说明之前,为方便起见,将穿过电阻区域18的周缘上的特定点及中心o的直线定义为“直线ln”。此处,以在直线ln与电阻区域18的周缘的两个交点中的一个成为顶点m1时另一个成为顶点m2的方式设定直线ln。另外,将接液区域ai的周缘与直线ln的两个交点分别设为点a、点b。进而,将镀敷区域ac的周缘(准确地说是其轴线方向的投影)与直线ln的两个交点中的接近点a的交点设为点aac,将接近点b的交点设为点bac。

[0087]

以下,对表示电阻体的结构及配置对镀敷膜的面内均匀性造成的影响的分析结果进行说明。再者,在说明以下所示的图4(a)~图12时,基于图1~图3进行电阻体8与基板w的位置关系等的说明。

[0088]

图4(a)、图4(b)是表示电阻区域的形状对面内均匀性的影响的图表。详细而言,表示使电阻体与基板w的距离变化时的影响。图4(a)表示作为本实施方式而使用电阻体8的情况。图4(b)表示作为比较例1而使用电阻区域为与镀敷区域ac直径相同的正圆形状的电阻体的情况。各图表的横轴表示基准圆的直径,纵轴表示面内均匀性。横轴及纵轴的标尺在图4(a)、图4(b)中共通。图4(a)、图4(b)分别表示将电阻体与基板w的距离设为h1、h2、h3(h1>h2>h3)时的分析结果。再者,面内均匀性的值越小表示镀敷膜的厚度越更均匀。

[0089]

在本实施方式及比较例1中的任一者中,均存在根据电阻体与基板的距离而面内均匀性变得最优的基准圆16的大小。以下,将面内均匀性最优的基准圆16称为“最佳基准圆”。在图4(a)、图4(b)中的任一者中,对各距离均以反白的标记表示为最佳基准圆的情况。

[0090]

就最佳基准圆来看,如图4(a)所示,在本实施方式中,不论电阻体8与基板w之间的距离如何,均可良好地保持面内均匀性。另一方面,如图4(b)所示,在比较例1中,电阻体与基板w的距离越大,面内均匀性越下降。换言之,在实施方式中,即使增大电阻体与基板w的

距离,也可良好地保持面内均匀性。基于图1~图3对所述原理进行说明。

[0091]

如上所述,在本实施方式的电阻体8,在遮蔽区域20的径向内侧设置有包括外次摆线形状的外形的电阻区域18。镀敷液50中的离子24通过设置于所述电阻区域18的孔14,并在阳极4与基板w之间移动。通过孔14的离子24从电阻体8向基板w移动,并被镀敷区域ac吸附。

[0092]

在本实施方式中,将顶点m1的外接圆的半径r1设定为与镀敷区域ac的半径rc相等。另外,电阻体8与基板w相对地旋转。即,在镀敷区域ac的周缘部的各处,电阻区域18与遮蔽区域20随着基板w的旋转而交替地相向。在电阻区域18中,离子24能够从阳极4通过孔14而向基板w移动。另一方面,在遮蔽区域20中,离子24无法从阳极4向基板w移动。通过所述结构,在作为本实施方式而使用电阻体8的情况下,与使用比较例1的电阻体的情况相比,可抑制镀敷区域ac的周缘部处的膜厚的增加。

[0093]

总结而言,通过将电阻区域18的外形设为外次摆线形状,使电阻体8与基板w相对地旋转,可抑制镀敷区域ac的周缘部处的膜厚的增加。结果,可抑制镀敷区域ac的中央部与周缘部的膜厚差,因此基板w上的镀敷膜的面内均匀性提高。

[0094]

图5(a)、图5(b)是表示电阻区域18的外形的顶点数v(参照式1)与镀敷膜厚度的关系的图表。图5(a)表示镀敷区域ac的外周附近的圆周方向的膜厚(镀敷膜厚度)的变化,图5(b)表示与顶点数v对应的膜厚的起伏程度。此处所说的“起伏程度”是由沿着圆周方向的膜厚的最大值与最小值的差值除以其最大值而得的值表示。在图5(a)中,一点划线表示顶点数v为12个的情况,实线表示顶点数v为14个的情况,双点划线表示顶点数v为16个的情况,虚线表示顶点数v为18个的情况。

[0095]

如图5(a)所示,在顶点数v成为14个或18个时,镀敷膜厚度的起伏相对地变小。此时,如图3所示,在直线ln与电阻区域18的周缘部的两个交点中的一个成为顶点m1时,另一个成为顶点m2。另一方面,在顶点数v成为12个或16个时,镀敷膜厚度的起伏相对地变大。即,如图5(b)所示,在顶点数v为2(2n 1)(n为自然数)个时,镀敷膜厚度的起伏(膜厚起伏比例)变小。也就是说,在顶点数v满足2(2n 1)时,即使在镀敷区域ac的周缘部,也遍及圆周方向整个区域而提高镀敷膜厚度的均匀性。基于图1~图3对所述原理进行说明。

[0096]

在电阻区域18的外形为顶点数v(参照式1)为2(2n 1)的外次摆线形状时,若直线ln与电阻区域18的周缘部的两个交点中的一个为顶点m1,则另一个成为顶点m2。在顶点数v满足所述条件时,穿过中心o的电阻区域18的宽度(径向长度)遍及整周而成为一定。通过使电阻区域18的外形如上所述,在使电阻体8与基板w相对地旋转时,可减小镀敷区域ac的周缘部的圆周方向上的膜厚变化的偏差。因此,在镀敷区域ac的周缘部,形成在圆周方向上均匀的膜厚的镀敷膜。

[0097]

合并图4(a)、图4(b)及图5(a)、图5(b)的分析结果可知,通过将电阻区域18的外形设为外次摆线形状,将其顶点数v设为2(2n 1),并使电阻体8与基板w相对地旋转,获得以下的效果。即,可在镀敷区域ac的周缘部抑制镀敷膜的厚度,另外,在所述周缘部可设为在圆周方向上均匀的膜厚。因此,遍及镀敷区域ac的整个区域而可获得面内均匀性高的镀敷膜。

[0098]

再者,即使通过使包括外形为正圆形状的电阻区域的电阻体相对于基板w偏心并且相对旋转,也与本实施方式的电阻体8同样地,有在镀敷区域ac的外周附近获得在圆周方向上均匀的镀敷膜的可能性。但是,在此情况下,需要使电阻体相对于基板w偏心的机构等,

而有镀敷装置的结构复杂化之虞。另外,需要使电阻体相对于基板w偏心,同时将与基板w的距离保持为一定,因此必须严格地管理电阻体的位置或倾斜。本实施方式的电阻体8只要与基板w同轴地旋转即可,因此不需要此种复杂的结构或严格的位置管理。根据本实施方式,通过使电阻区域18的外形为周期性且呈环状连续的波形形状,可简便地获得面内均匀性良好的镀敷膜。

[0099]

接着,说明基板w与电阻体8的相对旋转程度对镀敷膜的面内均匀性造成的影响。

[0100]

图6(a)~图6(c)及图7(a)、图7(b)是表示使基板w与电阻体8的相对旋转的速度一定,并使其旋转时间不同时对面内均匀性的影响的图。再者,在本分析中,为方便起见,将基板w固定,使电阻体8相对于所述基板w逆时针旋转。从图3所示的状态、也就是说电阻区域18的特定的顶点m1(表述为“m1a”)、顶点m2(表述为“m2b”)处于直线ln上的状态起使电阻体8旋转。

[0101]

图6(a)~图6(c)表示电阻体8的旋转过程。图6(a)表示镀敷时间(与“旋转时间”相等)为t1时,图6(b)表示镀敷时间为t2时,图6(c)表示镀敷时间为t3时(t1<t2<t3)。随着电阻体8的旋转,电阻区域18的外形的外次摆线曲线在直线ln上通过。时间t1是相当于旋转角度不超过外次摆线曲线的1/4周期的角度θ1的时间。时间t2是相当于旋转角度为外次摆线曲线的约1/2周期的角度θ2的时间。时间t3是相当于旋转角度为外次摆线曲线的约4周期的角度θ3(θ3>180

°

)的时间。

[0102]

图7(a)、图7(b)是表示与图6(a)~图6(c)的各镀敷时间对应的膜厚分布的图表。图7(a)表示作为本实施方式而使用电阻体8的情况。图7(b)表示作为比较例2而使用电阻区域为与镀敷区域ac直径相同的正圆形状的电阻体的情况。在图7(a)、图7(b)中,双点划线表示镀敷时间t1的情况,一点划线表示镀敷时间t2的情况,实线表示镀敷时间t3的情况。

[0103]

再者,镀敷膜的膜厚分布由所述位置处的膜厚除以平均膜厚而得的值表示。镀敷时间t1~镀敷时间t3对应于与图6(a)~图6(c)相关联而说明的时间t1~时间t3。镀敷时间t1成为镀敷时间t3的5%(t1=0.05*t3),镀敷时间t2成为镀敷时间t3的15%(t2=0.15*t3)。

[0104]

如图7(a)所示,在使用了本实施方式的电阻体8的情况下,随着镀敷时间变长,而从点b到点a的镀敷膜的膜厚的起伏变小。更具体而言,在镀敷时间t1,点a附近的镀敷膜厚度大,点b附近的镀敷膜厚度小。在镀敷时间t2相反,点b附近的镀敷膜厚度大,点a附近的镀敷膜厚度小。这是因为在镀敷时间t1的情况及镀敷时间t2的情况下,遮蔽区域20相对于基板w的周缘部的位置不同。在镀敷时间t3,从点b到点a获得均匀性高的镀敷膜。

[0105]

即,如图6(a)所示,在镀敷时间t1之前,点a位于电阻区域18或其旁边。因此,在点a附近,通过电阻区域18的离子24容易吸附。另一方面,由于点b位于遮蔽区域20,因此通过电阻区域18的离子24难以吸附。其结果,如图7(a)所示,在镀敷时间t1,点a附近的镀敷膜厚度变大,点b附近的镀敷膜厚度变小。

[0106]

另一方面,如图6(b)所示,在镀敷时间t1~镀敷时间t2,点a附近逐渐被遮蔽区域20覆盖,点b附近逐渐向电阻区域18开放。因此,在点a附近,由于遮蔽区域20的影响,离子24变得难以吸附,在点b附近,由于电阻区域18的影响,离子24变得容易吸附。其结果,如图7(a)所示,点b附近的镀敷膜厚度变大,点a附近的镀敷膜厚度变小。但是,在点a附近及点b附近,分别受到电阻区域18的影响及遮蔽区域20的影响此两者,因此膜厚的起伏平滑。因此,

在镀敷时间t2处的膜厚的起伏小于在镀敷时间t1处的膜厚的起伏。

[0107]

如图6(c)所示,在经过镀敷时间t3之前,电阻区域18的影响及遮蔽区域20的影响分别在点a附近及点b附近交替地出现。因此,随着所述镀敷时间的经过而膜厚的起伏进一步平滑。其结果,如图7(a)所示,获得均匀性高的镀敷膜。再者,在镀敷时间t3,镀敷膜的厚度充分地变大,而成为遍及镀敷区域ac整个区域膜厚的起伏不明显的程度(可忽略的程度)。

[0108]

另一方面,如图7(b)所示,在使用比较例2的电阻体的情况下,即使延长镀敷时间,膜厚分布也不变化。比较例2的电阻体的电阻区域具有正圆形状。即,与本实施方式的电阻体8不同,比较例2的电阻体的电阻区域始终与镀敷区域ac的周缘部相向。因此,即使延长镀敷时间,镀敷区域ac的周缘部的膜厚也会变大,而无法忽视对面内均匀性的影响。也就是说,在比较例2的电阻体中,镀敷膜的面内均匀性未得到改善。换言之,在使用本实施方式的电阻体确保了规定时间以上的镀敷时间(电阻体的旋转时间)的情况下,与使用比较例2的电阻体的情况相比,镀敷完成时的面内均匀性变得良好。

[0109]

图8是表示由基板w的旋转角度θ引起的膜厚分布的差别的图。图9(a)~图9(d)是表示使旋转角度θ不同时的膜厚分布的不同(起伏的大小)的图。图9(a)表示旋转角度θ=θ21的情况,图9(b)表示旋转角度θ=θ22的情况,图9(c)表示旋转角度θ=θ23的情况,图9(d)表示旋转角度θ=θ24的情况(θ21<θ22<θ23<θ24)。具体而言,θ21=0

°

。θ22、θ23分别大致对应于图6(a)~图6(c)所示的θ2、θ3(θ23>180

°

)。θ24比θ23充分大(θ24>>θ23)。基板w的旋转时间设为一定。换言之,本图表示使基板w的旋转速度不同时的膜厚分布的分析结果。

[0110]

在旋转角度θ=θ21(0

°

)时,膜厚与基板w中心相比在点a附近变大,在点b附近变小。在旋转角度θ=θ22时,膜厚与基板w中心相比也在点a附近变大,在点b附近变小。但是,在旋转角度θ=θ22的情况下,与旋转角度θ=0

°

的情况相比,点a附近的膜厚变小,点b附近的膜厚变大。即,可知若增大旋转角度θ,则膜厚分布的起伏得到缓和。

[0111]

进而,当成为旋转角度θ=θ23以上时,几乎看不到膜厚分布的起伏,而成为均匀的镀敷膜。对所述原理进行说明。

[0112]

如与图2(a)~图2(c)及图3相关联而说明那样,电阻区域18的外形具有周期性且呈环状连续的波形形状。因此,在基板w与电阻体8相对地旋转半周的期间,点aac(点bac)在电阻区域18的外侧通过波形形状的多个周期。在所述半周的旋转、即成为旋转角度θ=180

°

之前的期间,电阻区域18与遮蔽区域20交替地与镀敷区域ac的周缘部相向各多次。因此,在成为旋转角度θ=180

°

以上时,镀敷区域ac的周缘部的膜厚的起伏得到缓和。

[0113]

在成为所述旋转角度θ=180

°

以上之后,镀敷膜的成长遍及镀敷区域ac的整个区域而变得均匀。因此,在旋转角度θ=θ23及旋转角度θ=θ24下,膜厚分布的起伏几乎不产生差。

[0114]

图10(a)~图10(c)是表示由次摆线的振幅a引起的膜厚分布的差别的图表。以下,将本实施方式中的振幅a设为d[mm]。图10(a)表示作为比较例3而满足rstd

‑

(d 1)≦rt≦rstd (d 1)的半径rt(参照图3)的外次摆线的情况。图10(b)表示作为本实施方式而满足rstd

‑

d≦rt≦rstd d的半径rt的外次摆线的情况。图10(c)表示作为比较例4而满足rstd

‑

(d

‑

0.5)≦rt≦rstd (d

‑

0.5)的半径rt的外次摆线的情况。

[0115]

即,在图10(a)~图10(c)中基准圆16的半径rstd全部相等。另一方面,关于振幅a,

在比较例3中成为a=d 1[mm],在本实施方式中成为a=d[mm],在比较例4中成为a=d

‑

0.5[mm]。图中的一点划线表示镀敷时间t4的情况,实线表示镀敷时间t5的情况(t5>t4)。再者,在本实施方式、比较例3、比较例4中,外次摆线的顶点数v相等。

[0116]

若如本实施方式那样振幅a相对于基准圆16的半径rstd为合理值(图10(b)),则通过充分地取得镀敷时间,可减小膜厚分布的起伏。另一方面,在如比较例3那样振幅a大于合理值的情况下,即使充分地取得镀敷时间,膜厚分布的起伏也难以变小。在振幅a大的情况下,遮蔽区域20相对于镀敷区域ac过度地位于径向内侧。因此,在镀敷区域ac中,不仅是应抑制镀敷膜厚的成长的周缘部,其径向内侧的膜厚也被抑制。其结果,膜厚分布的起伏容易变大。

[0117]

另外,在如比较例4那样振幅a小于合理值的情况下,在距基板中心的距离l大的点a及点b附近膜厚变小(图10(c))。在振幅a小的情况下,遮蔽区域20变小,因此在镀敷区域ac的周缘部,无法充分地限制离子24从阳极4向基板w的移动。其结果,膜厚分布起伏变大。换言之,如本实施方式的电阻体8那样,通过将电阻区域18的外形设为具有相对于基准圆16而言为适当的振幅a的外次摆线形状,可减小膜厚分布的起伏。因此,可提高基板w上的镀敷膜的面内均匀性。再者,基准圆16的大小及振幅a的合理值根据镀敷液的种类、或镀敷区域ac的大小、阳极4与基板w之间的电位差等各种条件而不同。

[0118]

基于图1~图3,总结图4(a)~图10(c)的事项可以说如下。

[0119]

如与图4(a)、图4(b)相关联而说明那样,根据本实施方式,将电阻区域18的外形设为外次摆线形状。通过使电阻体8的结构如上所述,可缓和镀敷区域ac的中央部与周缘部的膜厚差。

[0120]

如与图5(a)、图5(b)相关联而说明那样,根据本实施方式,在电阻区域18的外形的顶点数v为2(2n 1)(n为自然数)个时,镀敷膜厚度的起伏(膜厚起伏比例)变小。在顶点数v满足所述条件时,如图3所示,在直线ln与电阻区域18的外形的两个交点中的一个成为顶点m1时,另一个成为顶点m2。

[0121]

如与图6(a)~图6(c)、图7(a)、图7(b)相关联而说明那样,通过采用本实施方式的电阻体8的结构,充分地确保镀敷时间,能够缓和膜厚分布的起伏。

[0122]

如与图8、图9(a)~图9(d)相关联而说明那样,通过采用本实施方式的电阻体8的结构,调整旋转速度以使基板w与电阻体8的相对的旋转角度θ成为180

°

以上,能够缓和膜厚分布的起伏。

[0123]

再者,总结图6(a)~图9(d)的分析结果,也可以说通过充分地增大基板w与电阻体8的相对的旋转角度θ(θ≧180

°

),能够缓和膜厚分布的起伏。

[0124]

如与图10(a)~图10(c)相关联而说明那样,根据本实施方式,通过设为相对于基准圆16而言为适当大小的振幅a,可缓和膜厚分布的起伏。

[0125]

图11(a)、图11(b)是表示变形例的电阻体的平面图。图11(a)表示变形例1的电阻体,图11(b)表示变形例2的电阻体。

[0126]

变形例1的电阻体108的电阻区域118的形状与实施方式的电阻体8不同。电阻体108在遮蔽区域120的径向内侧具有电阻区域118。电阻体108的电阻区域118的外形相对于基准圆116成为矩形波形状。即,电阻区域118的外形具有相对于基准圆116周期性且呈环状地连续且另一方面与基准圆116的径向距离沿着圆周方向不连续地变化的形状。

[0127]

在电阻体108中,遮蔽区域120与电阻区域118也在镀敷区域ac(参照图1)的外周部交替地相向。因此,镀敷区域ac中的镀敷膜的面内均匀性提高。另一方面,在使基板w与电阻体相对地旋转时,实施方式的电阻体8的点a(或点b)与电阻区域18的周缘部的距离连续地变化。电阻体8可使相对于镀敷区域ac的周缘部的电位的遮蔽缓慢地变化,因此可进一步抑制镀敷膜的膜厚分布的起伏。

[0128]

变形例2的电阻体208的电阻区域218的形状与实施方式的电阻体8不同。电阻体208在遮蔽区域220的径向内侧具有电阻区域218。电阻区域218的外形相对于基准圆216呈三角波形状。即,电阻区域218的外形相对于基准圆216周期性且呈环状连续,且具有与基准圆216的径向距离沿着圆周方向连续地变化的形状。

[0129]

在电阻体208中,遮蔽区域220与电阻区域218也在镀敷区域ac(参照图1)的外周部交替地相向。因此,镀敷区域ac中的镀敷膜的面内均匀性提高。

[0130]

图12是表示分别采用本实施方式的电阻体及比较例的遮蔽体(绝缘体)时的基板w的镀敷膜厚的差别的图表。纵轴表示镀敷膜的厚度,横轴表示距镀敷区域ac中的中心的距离。实线表示作为本实施方式而采用电阻体8的情况。虚线表示作为比较例5而采用不具有电阻区域的框体且其内形为正圆形状的遮蔽体的情况。一点划线表示作为比较例6而采用不具有电阻区域的框体且其内形为外次摆线形状的遮蔽体的情况。比较例5的遮蔽体及比较例6的遮蔽体均包括绝缘体,在框状部阻断离子24的移动。

[0131]

在比较例5的遮蔽体或比较例6的遮蔽体中,在镀敷区域ac的中央部镀敷膜薄,在周缘部镀敷膜厚。即,可知在使用环状的遮蔽体(比较例5)或其内形为外次摆线形状的遮蔽体(比较例6)的情况下,在镀敷区域ac中无法获得均匀的镀敷膜。

[0132]

另一方面,实施方式的电阻体从镀敷区域ac的中心到周缘部镀敷膜厚度大致一定。如与图4(a)、图4(b)相关联而说明那样,实施方式的电阻体在镀敷区域ac的周缘部电阻区域18与遮蔽区域20交替地相向。由此,镀敷区域ac的中央部及周缘部中的膜厚差得到缓和,面内均匀性提高。

[0133]

以上,对本发明的适合的实施方式进行了说明,但本发明并不限定于其特定实施方式,当然能够在本发明的技术思想的范围内进行各种变形。

[0134]

在所述实施方式中,采用了穿孔板作为电阻体。未对所述穿孔板的材质进行叙述,但只要对镀敷液有耐性,能够进行加工,则不论无机材料、有机材料,均能够选择各种材质。

[0135]

另外,作为电阻体的变形例,也可使用电阻区域为多孔质体的电阻体。作为多孔质体,能够选择具有nm~μm级的孔径、且包含包接(clathrate)化合物的多孔质体。例如,也可采用sio2系、sic系、al2o3系、nb系、ta系、ti系等介孔(mesoporous)材料或层状无机化合物。

[0136]

在所述实施方式中,将电阻区域的外形设为外次摆线形状进行了说明。另外,在变形例1及变形例2中,将电阻区域的外形设为相对于基准圆的矩形波形状或三角波形状进行了说明。电阻区域的外形不限于实施方式的形状,只要是变形例等的周期性且呈环状连续的波形形状即可。

[0137]

在所述实施方式中,作为使基板与电阻体相对地旋转的例子设为使基板旋转进行了说明。在变形例中,也可设为将基板固定,对电阻体进行旋转。

[0138]

再者,本发明并不限定于所述实施方式或变形例,可在不脱离主旨的范围内将构成元件变形并具体化。也可通过将在所述实施方式或变形例中所公开的多个构成元件适宜

组合来形成各种发明。另外,也可从所述实施方式或变形例中所示的全部构成元件删除几个构成元件。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。