1.本技术涉及电镀技术领域,尤其是涉及一种对流搅动装置。

背景技术:

2.常规金属如铁、铜等易受到空气中水汽和氧气的作用发生氧化,导致金属力学性能下降,造成金属构件发生损毁而无法使用。基于此,需要进行金属表面处理。常规的金属表面处理原理为镀层隔氧,具体有涂层法、电镀法、物理气象沉积镀膜法等等。其中,电镀法工艺较为成熟,抗氧化保护性能较好且成本相对较低,而广泛运用于金属表面处理领域中。电镀是指在含有欲镀金属的盐类溶液中,以被镀基体金属为阴极,通过电解作用,阴极得电子,使得盐类溶液中的阳离子得电子,在基体金属表面沉积出来,形成镀层的一种表面加工方法。电镀的好坏直接影响镀层及其基体的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响。目前电镀工艺控制较难,需要在实验室进行问题模拟才能针对问题进行相关的解决。

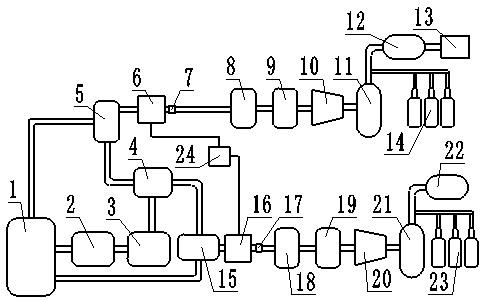

3.参考图1,现有的模拟电镀实验的设备,包括哈林试验槽11,哈林试验槽11内设置有一排与待镀基体相平行的气管组件12,气管组件12连通有气泵13,气管组件12是由多根相互平行且相互连通的输气管121组成;输气管121周向分别开设有两排输气孔122;其中一排输气孔122朝向待镀基体,另一排输气孔122朝向阴极板。

4.上述中的现有技术方案存在以下缺陷:实际在进行工业生产过程中用到电镀是对流搅拌,对流搅拌过程与现有技术差别在于与氧气的直接接触,由于实际工业生产在电镀过程中少了氧气的直接接触,很多添加剂的消耗和产生的效果会有所改变,这使得现有模拟电镀实验的设备无法较为准确模拟生产环境,无法较为有效解决实际生产中存在的电镀工艺问题。

技术实现要素:

5.为了解决现有现有模拟电镀实验的设备无法较为准确模拟生产环境,无法较为有效解决实际生产中存在的电镀工艺问题,本技术目的在于提供一种对流搅动装置。

6.本技术的申请目的是通过以下技术方案得以实现的:

7.一种对流搅动装置,包括设置于电镀槽内的搅动组件和与电镀槽连通的电镀液循环组件,搅动组件包括支架、多个转动连接于支架的转动辊、设置于转动辊周向的搅动带和用于驱动转动辊绕自身轴向转动的驱动组件,搅动带呈波浪形;搅动带沿转动辊轴向分别设置于转动辊周向且关于转动辊呈对称;驱动组件驱动转动辊顺时针转动最大角度为30

°

;驱动组件驱动转动辊逆时针转动最大角度为30

°

;搅动带初始位置位于同一水平面内电镀液循环组件包括抽液管、第一离心泵、储蓄箱、第二离心泵、补液管,抽液管一端连通于电镀槽且另一端连通于第一离心泵进液端;第一离心泵的出液端与储蓄箱相连通;补液管一端连通于电镀槽且另一端连通于第二离心泵进液端;第二离心泵出液端与储蓄箱相连通。

8.通过采用上述技术方案,驱动组件先带动转动辊绕自身轴向顺时针转动30

°

,再带动转动辊绕自身轴向逆时针转动30

°

,重复上述操作,同时开启电镀液循环组件,循环抽取

电解液再输入电解槽中,使得电解液保持流动,保证电解液整体浓度均一稳定,使得电解液发生对流搅动,可较为准确模拟生产环境,有效解决实际生产中存在的电镀工艺问题。

9.优选的,所述支架是由两块相互平行的竖板和两块相互平行的横板组成;横板分别固定连接于竖板的上下表面;竖板和横板形成有矩形框体;转动辊转动连接于矩形框体内;相邻转动辊之间预留有空隙;矩形框体底部固定连接有多个吸盘。

10.通过采用上述技术方案,有利于支架较为稳固安置于电解槽内;且便于搅动组件的安装和拆卸。

11.优选的,所述转动辊两端同轴固定连接有转轴;转轴转动连接于支架;驱动组件包括驱动电机、第一齿轮、第二齿轮,驱动电机固定连接于支架顶部;第一齿轮固定连接于驱动电机的输出轴周向;转轴一端转动穿设支架且位于支架外部;第二齿轮固定连接于位于支架外部的转轴周向;相邻第二齿轮之间相啮合;第一齿轮和第二齿轮相啮合。

12.通过采用上述技术方案,通过单个驱动电机驱动多个转动辊进行同步转动,可降低制备成本且便于维护养护。

13.优选的,所述矩形框体内还转动连接有径流搅拌器;径流搅拌器位于空隙之间且径流搅拌器的中轴线与转动辊的中轴线相互平行;径流搅拌器包括搅拌杆和多个直叶搅拌桨,相邻直叶搅拌桨的间距相等;搅拌杆一端转动穿设位于支架外部;位于支架外部的转轴周向固定连接有第三齿轮;第三齿轮啮合于相邻第二齿轮之间。

14.通过采用上述技术方案,通过径流搅拌器可加快电解液径向流动,可加快电解液从电解槽一端到另一端流动,提升对流搅动效率。

15.优选的,所述电镀液循环组件还包括均匀抽液体和均匀出液体,均匀抽液体和均匀出液体相互平行且分别靠近电镀槽内部的对侧面设置;均匀抽液体与抽液管相连通;均匀出液体与补液管相连通。

16.通过采用上述技术方案,形成较好的对流,从而保证电解液可进行较好的对流搅动。

17.优选的,所述均匀抽液体内一体成型有第一空腔;抽液管与第一空腔相连通;均匀抽液体背向抽液管的表面开设有多个与第一空腔相连通的汲液孔;均匀出液体内一体成型有第二空腔;补液管与第二空腔相连通;均匀出液体背向补液管的表面开设有多个与第二空腔相连通的出液孔。

18.通过采用上述技术方案,进一步提升电解液对流搅动的稳定性。

19.优选的,所述汲液孔呈点阵式分布于均匀抽液体表面;出液孔呈点阵式分布于均匀出液体表面;相邻汲液孔的间距等于相邻出液孔的间距。

20.通过采用上述技术方案,进一步提升电解液对流搅动的稳定性。

21.优选的,所述抽液管沿水体流动方向依次设置有第一电磁阀和第一电解液离子浓度检测器;补液管水体流动方向依次设置有第二电磁阀和第二电解液离子浓度检测器。

22.通过采用上述技术方案,第一电磁阀和第二电磁阀可节约人工成本,较为精确控制抽液管中液体流速;第一电解液离子浓度检测器和第二电解液离子浓度检测器检测对电解液浓度进行监控,便于及时对电解液进行补偿保证电解液浓度稳定。

23.优选的,所述电镀液循环组件还包括电解液浓度补偿液储箱;电解液浓度补偿液储箱连通有第三离心泵;第三离心泵与储蓄箱连通。

24.通过采用上述技术方案,通过将电解液浓度补偿液储箱中的高浓度电解液打入储蓄箱中进行浓度补偿,保证电解液浓度稳定。

25.综上所述,本技术具有以下优点:

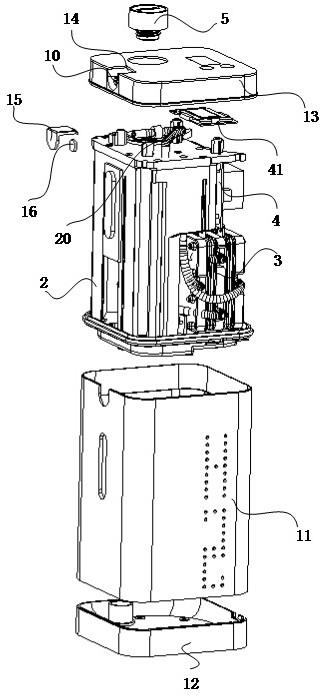

26.1、本技术通过搅动组件和电镀液循环组件,保证了电解液浓度均一稳定,使得电解液发生对流搅动,可较为准确模拟生产环境,有效解决实际生产中存在的电镀工艺问题。

27.2、本技术通过均匀抽液体和均匀出液体,提升了电解液对流搅动的稳定性。

28.3、将电解液浓度补偿液储箱中的高浓度电解液打入储蓄箱中进行浓度补偿,进一步保证电解液浓度稳定。

附图说明

29.图1是相关技术模拟电镀实验的设备的结构示意图。

30.图2本技术中实施例的整体结构示意图。

31.图3是本技术中实施例中的搅动组件的主视图。

32.图4是本技术中实施例中的搅动组件的侧视图。

33.图中,1、搅动组件;11、哈林试验槽;12、气管组件;121、输气管;122、输气孔;13、气泵;2、电镀液循环组件;20、均匀抽液体;200、均匀出液体;201、第一空腔;202、汲液孔;203、第二空腔;204、出液孔;21、抽液管;211、第一电磁阀;212、第一电解液离子浓度检测器;22、第一离心泵;23、储蓄箱;24、第二离心泵;25、补液管;251、第二电磁阀;252、第二电解液离子浓度检测器;26、电解液浓度补偿液储箱;27、第三离心泵;3、支架;30、矩形框体;31、竖板;32、横板;33、空隙;34、吸盘;4、转动辊;41、转轴;5、搅动带;6、驱动组件;61、驱动电机;62、第一齿轮;63、第二齿轮;7、径流搅拌器;71、搅拌杆;72、直叶搅拌桨;73、第三齿轮;8、。

具体实施方式

34.以下结合附图2

‑

4对本技术作进一步详细说明。

35.参照图2,为本技术公开的一种对流搅动装置,包括两个搅动组件1和电镀槽连通的电镀液循环组件2,搅动组件1用于对流搅动在电解槽内的电解液;电镀液循环组件2用于带动电机进行定向流向,从而提升电解液的对流搅动稳定性。两个搅动组件1相互平行且分别靠近电解槽的对侧面设置,待电镀金属件平行设置于两个搅动组件1之间进行电镀。

36.参照图3,搅动组件1包括支架3、转动辊4、搅动带5、驱动组件6和径流搅拌器7。支架3固定连接于电解槽底部。搅动带5呈波浪形且数量为两个,分别沿转动辊4轴向固定连接于转动辊4周向。两个搅动带5初始位置位于同一水平面内且关于转动辊4中轴线呈对称。转动辊4转动连接于支架3,相邻转动辊4之间预留有空隙33。径流搅拌器7转动连接于支架3,径流搅拌器7位于相邻转动辊4之间的空隙33间。驱动组件6用于驱动转动辊4和径流搅拌器7进行同步转动。驱动组件6为步进电机,可控制转动辊4进行如下周期性转动:顺时针转动30

°

后进行逆时针转动30

°

。

37.参照图3,支架3是由两块竖板31和两块横板32形成的矩形框体30。转动辊4和径流搅拌器7皆转动连接于矩形框体30内。两块竖板31相互平行,一块横板32固定连接于两块竖板31上表面,另一块横板32固定连接于两块竖板31下表面。固定连接于两块竖板31下表面的横板32下表面固定连接有多个吸盘34,多个吸盘34呈点阵式分布于横板32下表面。

38.参照图3和图4,转动辊4两端同轴固定连接有转轴41。其中一根转轴41转动连接于竖板31,另一根转轴41转动穿设竖板31且位于竖板31外部。径流搅拌器7是由搅拌杆71、直叶搅拌桨72和第三齿轮73组成。直叶搅拌桨72固定连接于搅拌杆71周向,相邻直叶搅拌桨72的间距相等。搅拌杆71一端转动连接于竖板31,且搅拌杆71的另一端转动穿设竖板31位于竖板31外部。第三齿轮73固定连接于位于竖板31外部的搅拌杆71周向。

39.参照图3和图4,驱动组件6包括驱动电机61、第一齿轮62、第二齿轮63,驱动电机61固定连接于位于竖板31上表面的横板32上表面。第一齿轮62固定连接于驱动电机61的输出轴周向。第二齿轮63固定连接于位于竖板31外部的转轴41周向。第三齿轮73啮合于相邻第二齿轮63之间,第二齿轮63和第一齿轮62相互啮合,从而实现了驱动电机61驱动转动辊4和径流搅拌器7同步转动。

40.参照图2,电镀液循环组件2包括均匀抽液体20、抽液管21、第一离心泵22、储蓄箱23、电解液浓度补偿液储箱26、第三离心泵27、第二离心泵24、补液管25和均匀出液体200。均匀抽液体20与均匀出液体200相互平行。均匀抽液体20与支架3相互平行。均匀抽液体20内部一体成型有第一空腔201。均匀抽液体20表面与电解槽一表面相贴合,与电解槽一表面相贴合的均匀抽液体20表面连通有抽液管21,抽液管21与第一空腔201相连通。均匀抽液体20背向电解槽的表面开设有与第一空腔201连通的汲液孔202,汲液孔202呈点阵式分布于均匀抽液体20表面。为了避免管道堵塞,抽液管21和补液管25位于电解槽一端内设置了过滤网。

41.参照图2,抽液管21一端连通于均匀抽液体20且另一端连通于第一离心泵22的进液端。第一离心泵22的出液端通过管道与储蓄箱23相连通。储蓄箱23通过管道与第三离心泵27的出液端连通。第三离心泵27的进液端通过管道与电解液浓度补偿液储箱26相连通。储蓄箱23通过管道与第二离心泵24进液端相连通。第二离心泵24出液端与补液管25相连通。补液管25背向第二离心泵24的一端连通于均匀出液体200。均匀出液体200设置于电解槽内且均匀出液体200与电解槽与均匀抽液体20相贴合表面的对侧面相贴合。均匀出液体200内部一体成型有与补液管25相连通的第二空腔203。均匀出液体200背向补液管25的表面开设有多个与第二空腔203相连通的出液孔204。出液孔204呈点阵式分布于均匀出液体200表面,相邻汲液孔202的间距等于相邻出液孔204的间距,从而保证本技术对流搅动的稳定性。

42.参照图2,为了保证电解液浓度稳定,抽液管21沿水体流动方向依次设置有第一电磁阀211和第一电解液离子浓度检测器212,第一电磁阀211为电磁阀,第一电解液离子浓度检测器212是根据电解液中阳离子种类进行选择的,如阳离子为锌离子,则选用锌离子检测仪。补液管25水体流动方向依次设置有第二电磁阀251和第二电解液离子浓度检测器252,第二电解液离子浓度检测器252是根据电解液中阳离子种类进行选择的,如阳离子为锌离子,则选用锌离子检测仪。第二电磁阀251为电磁阀。

43.本技术的操作方式:开启驱动电解驱动转动辊4和径流搅拌器7进行转动,搅动带5进行如下周期性转动:顺时针转动30

°

后进行逆时针转动30

°

,使得电解液发生对流搅动;同时,开启第一离心泵22、第二离心泵24,通过调控第一电磁阀211和第二电磁阀251,使得电解液进行循环流动,电解液的流动方向是电解槽、均匀抽液体20、抽液管21、第一离心泵22、储蓄箱23、第二离心泵24、补液管25、均匀出液体200,最后回到电解槽中;当观察到第一电

解液离子浓度检测器212的示数低于标准值的80%时,开启第三离心泵27,将电解液浓度补偿液储箱26中的高浓度电解液补偿于储蓄箱23中,观察到第二电解液离子浓度检测器252的示数等于电解液标准值,关闭第三离心泵27。

44.本具体实施方式的实施例均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。