1.本发明涉及航天热控技术领域,具体地,涉及一种空间液滴辐射器的结构。

背景技术:

2.现有的液滴辐射器最早由mattick等人(mattick a.t.and herzberg a.,liquid droplet radiators for heat rejection in space,energy to the 21st century,vol.1,1980,aiaa,new york,1980:143

‑

150)进行了明确的技术设计和方案论述。相对于传统的面板式固体辐射器,液滴辐射器采用在真空环境下不易挥发的油类液体作为载热体通过换热器吸热,然后在宇宙空间内定向雾化喷射形成大量直径和质量均很小的油液滴,借助巨量的液滴数和相应的巨大辐射面积,液滴在飞行过程中发生辐射冷却,最后通过回收装置将辐射冷却以后的液滴回收,重新进入换热器中吸热。

3.例如专利文献ru2224199c2公开的喷射式空间发射器,这种液滴辐射器的优点是抛弃了沉重和庞大的面板和导热器件,能实现高效和轻质的散热效能,同时在面对微小流星和小型太空垃圾等异物冲击的情况下不易受损,具有良好的可靠性。虽然单个液滴束流在高真空和微重力的环境下具有良好的方向性,但是液滴辐射器所喷出的液滴群,其整体的运动方向和飞行速度严重依赖发射喷嘴的加工精度和一致性,否则会导致液滴群内出现方向发散,液滴撞击和凝聚,影响散热和回收效率,即液滴的大小和速度完全取决于驱动泵的扬程、流量和发射器小孔的设计。由于小孔较小,流动阻力很大,对泵的功率要求较高。而且飞行方向的准确性和一致性对小孔的加工水平也非常严格。而且液滴在空间作惯性自由飞行,在航天器进行加速和在轨机动的时候不可避免地偏离回收装置,导致无法全部回收而出现液体损失和对航天器产生干扰力。

4.此外,现有的液滴辐射器主要依靠线性收集器和泵驱动的辅助液膜对飞行的液滴进行捕获。由于收集器面积较小,在捕获过程中液滴的运动状况具有很大的不确定性,容易发生相互碰撞和飞溅,导致液体发生损失。

5.再如在1980年由美国航天航空学会出版的《能源转换国际会议论文集》,由mattick a.t.and herzberg a.提出的用于空间散热的液滴散热器,第143

‑

150页中,液滴由机械振动压力、空腔和小孔阵列产生并加速,该设计也会导致液滴无法全部回收而出现液体损失和对航天器产生干扰力。

6.因此,为了克服以上存在的技术不足,有必要提供一种改进的液滴辐射器,使液滴飞行的更加稳定可控,液滴的回收更加可靠高效,从而提升液滴辐射器的工程可行性,加快液滴辐射器的空间应用和推广。

技术实现要素:

7.针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种空间液滴辐射器的结构。

8.根据本发明提供的一种空间液滴辐射器的结构,包括液滴发射器、液体输送管路、液滴接收器以及金属细丝阵列;

9.所述液滴接收器通过液体输送管路连接所述液滴发射器;

10.所述金属细丝阵列设置在液滴发射器和液滴接收器之间并沿所述液体输送管路的周向布置,所述液体输送管路和金属细丝阵列之间形成喷滴空间;

11.所述液滴接收器连接有收集与外送系统,所述液体通过液体输送管路被输送到液滴发射器中且所述液体被从液滴发射器中喷出后形成液滴经喷滴空间并最终收集到所述收集与外送系统中;

12.其中,所述金属细丝阵列与液滴均为带电体且所带电荷的极性相同。

13.优选地,所述液滴发射器包括第一驱动泵、热源换热器以及发射器壳体;

14.所述发射器壳体上设置有发射孔阵列,所述第一驱动泵的进口连接所述液体输送管路的出口,所述第一驱动泵的出口通过热源换热器后从发射孔阵列喷出。

15.优选地,所述发射孔阵列沿所述液体输送管路的周向布置;

16.所述发射孔阵列所具有发射孔呈环形布置且发射孔的出口均指向液滴接收器所具有的内侧球面的中心。

17.优选地,所述液滴接收器的内侧表面设置有交叉布置的干线毛细槽道以及周向毛细槽道,其中,所述干线毛细槽道为沿液体输送管路的径向方向直槽道并布置在液体输送管路的周向,所述周向毛细槽道为沿垂直于液体输送管路的径向方向的不连续环形槽道并布置在液体输送管路的周向,所述干线毛细槽道连接所述周向毛细槽道;

18.所述干线毛细槽道的数量为多个且每相邻的两个干线毛细槽道间隔布置;

19.所述周向毛细槽道的数量为多个且每相邻的两个周向毛细槽道间隔布置。

20.优选地,所述干线毛细槽道与周向毛细槽道共同形成槽道阵列,所述液滴接收器外侧表面呈球面,所述槽道阵列覆盖整个球面内侧且接收液滴的区域镀有连续的金属膜,液滴接收器球面内侧采用轻质柔性材料制作。

21.优选地,所述液体采用液体金属镓、液体金属锂或硅油。

22.优选地,所述液滴接收器的内侧表面设置有收集孔阵列,所述收集孔阵列连接所述收集与外送系统,所述收集与外送系统中设置有第二驱动泵,收集与外送系统中的液滴通过第二驱动泵被送入到液体输送管路中。

23.优选地,所述金属细丝阵列包括多根金属细丝,多根金属细丝沿液体输送管路的周向均匀布置;

24.所述金属细丝阵列的一端与液滴发射器电连接,金属细丝阵列的另一端与液滴接收器内侧表面所具有的金属膜绝缘连接。

25.优选地,在工作时,液滴发射器和金属细丝阵列均施加正的高电压,液滴发射器对所发射出的液滴充注正的电量,对液滴接收器内侧表面所具有的金属膜施加负电压;

26.或者,液滴发射器和金属细丝阵列均施加负的高电压,液滴发射器对所发射出的液滴充注负的电量,对液滴接收器内侧表面所具有的金属膜施加正电压。

27.优选地,所述液体输送管路为长度可伸缩的管路;

28.所述液滴发射器、液滴接收器均通过桁架进行支撑。

29.与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

30.1、本发明中的液滴辐射器依靠液滴在发射器和接收器之间飞行过程进行辐射散热,具有系统质量小,可靠性高等特点,是核动力飞船和空间太阳能电站等高功率航天器散

热的重要选项。利用电场力对液滴的飞行路径进行控制,在没有明显增加系统质量的前提下,降低了液滴的损失,提高了液滴辐射器对航天器加速和在轨机动的抵御能力。

31.2、本发明利用电场力对液滴进行加速,在发射器出口处流速较低,有利于降低第一驱动泵的功率和扬程。

32.3、本发明通过扩张式的液滴飞行路径和大面积球面式的接收器,减少了发射器上发射孔的数量,降低了接收器表面的液滴冲击密度和可能的液体碰撞飞溅。

33.4、本发明在接收器表面设置了密布的毛细槽道阵列,对接收到的液体利用其毛细力向接收器终端进行输运,降低了接收器上的液体输运难度。

34.5、本发明利用金属丝围绕液滴的飞行空间,形成法拉第笼,阻隔了空间环境中太阳风和电离层等离子体对液滴的不利影响,也抑制了液滴在飞行过程中向外界的逸出。

附图说明

35.通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

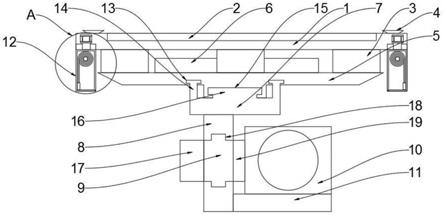

36.图1为的液滴式辐射器的系统结构示意图;

37.图2为液滴发射器、发射器与液体输送管路与金属细丝阵列之间相互连接的结构示意图;

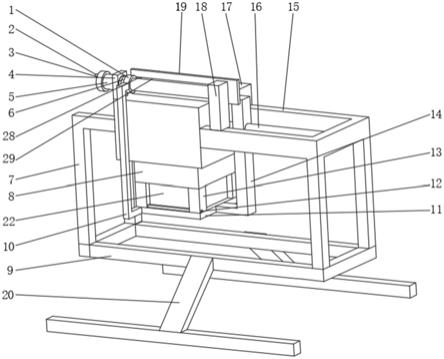

38.图3为接收器球面的内侧接近中心区域的结构示意图;

39.图4为本发明中的液滴辐射器与航天器各舱段相结合的一种应用构型的结构示意图。

40.图中示出:

41.液滴发射器1

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

能源舱7

42.液体输送管路2

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

电推力器8

43.液滴接收器3

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

发射孔阵列11

44.收集与外送系统4

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

干线毛细槽道31

45.金属细丝阵列5

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

周向的毛细槽道32

46.载荷舱6

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

收集孔阵列33

具体实施方式

47.下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。

48.在传统的液滴辐射器设计中,液滴依靠驱动泵的压力和小孔的约束使流出的液体束流通过自身的流动不稳定性断裂形成液滴串,液滴在空间作匀速直线运动的同时向空间辐射散热。通过多个发射器的方向设置,液滴群的飞行方向一般是相互平行或不断汇聚,这使得液滴群的空间数量密度在飞行过程中基本不变或不断增大,对接收器一侧提出了较高的难度要求。

49.实施例1:

50.为了使高功率航天器实现大热量的排散,同时避免带来巨大的系统质量,本发明提供了一种空间液滴辐射器的结构,包括液滴发射器1、液体输送管路2、液滴接收器3以及金属细丝阵列5,所述液滴接收器3通过液体输送管路2连接所述液滴发射器1,所述金属细丝阵列5设置在液滴发射器1和液滴接收器3之间并沿所述液体输送管路2的周向布置,所述液体输送管路2和金属细丝阵列5之间形成喷滴空间,所述液滴接收器3连接有收集与外送系统4,所述液体通过液体输送管路2被输送到液滴发射器1中且所述液体被从液滴发射器1中喷出后形成液滴经喷滴空间并最终收集到所述收集与外送系统4中。在实际应用中,液滴发射器1的尺寸体积均较小,相对于整个辐射器系统可以近似视为一个点,位置大致处于液滴接收器3球面的球心位置。

51.具体地,液滴发射器1和液滴接收器3之间设置电场,利用电场力对液滴的飞行进行控制和加速,所述金属细丝阵列5与液滴均为带电体且所带电荷的极性相同,受同种电荷互斥作用的影响,液滴群在液滴发射器1和液滴接收器3之间的飞行形成锥形扩散状,最后被大面积的液滴接收器3球面接收。本发明在金属细丝阵列5上施加高电压,与液滴的电极性相同。利用金属细丝的电场力作用,限制带电液滴在飞行方向发散后飞离控制区域。

52.在工作时,液滴发射器1和金属细丝阵列5均施加正的高电压,液滴发射器1对所发射出的液滴充注正的电量,对液滴接收器3内侧表面所具有的金属膜施加负电压;或者,液滴发射器1和金属细丝阵列5均施加负的高电压,液滴发射器1对所发射出的液滴充注负的电量,对液滴接收器3内侧表面所具有的金属膜施加正电压。在辐射器的外边界处设置金属细丝阵列5,施加与液滴电荷极性相同的高压电,利用其电场和法拉第笼效应阻止液滴偏离飞散和使其免受外界等离子体的干扰影响。

53.在电场力的作用下,一方面液滴加速飞向液滴接收器3,另一方面液滴与相邻液滴之间同性电量相斥,使液滴群的运动在法向方向上发散,从液滴发射器1上发射孔阵列11的小截面扩展至液滴接收器3上面积很大的球面,液滴在飞行过程中辐射散热降温,与液滴接收器3上的金属膜接触后实现电中和。此后收集与外送系统4通过球面中心的收集孔阵列33将球面上回收的液体吸入,利用第二驱动泵增压后从液体输送管路2运送至热源换热器,重新进行换热循环。

54.进一步地,所述液滴发射器1包括第一驱动泵、热源换热器以及发射器壳体,所述发射器壳体上设置有发射孔阵列11,所述第一驱动泵的进口连接所述液体输送管路2的出口,所述第一驱动泵的出口通过热源换热器吸收热量后从发射孔阵列11喷出,所述发射孔阵列11沿所述液体输送管路2的周向布置,所述发射孔阵列11所具有发射孔呈环形布置且发射孔的出口均指向液滴接收器3所具有的内侧球面的中心。

55.具体地,所述液滴接收器3采用轻质柔性材料制作,所述液滴接收器3的内侧表面设置有交叉布置的干线毛细槽道31以及周向毛细槽道32,其中,所述干线毛细槽道31为沿液体输送管路2的径向方向直槽道并布置在液体输送管路2的周向,所述周向毛细槽道32为沿垂直于液体输送管路2的径向方向的不连续环形槽道并布置在液体输送管路2的周向,所述干线毛细槽道31连接所述周向毛细槽道32,所述干线毛细槽道31的数量为多个且每相邻的两个干线毛细槽道31间隔布置,所述周向毛细槽道32的数量为多个且每相邻的两个周向毛细槽道32间隔布置。

56.液滴接收器3球面利用其上的毛细槽道对接收到的液体进行汇聚和向球面中心输

运,所述液滴接收器3的内侧表面设置有收集孔阵列33,所述收集孔阵列33连接所述收集与外送系统4,收集孔阵列33包括多个收集孔,液体再通过球面中心处的收集孔进入收集与外送系统4,所述收集与外送系统4中设置有第二驱动泵,收集与外送系统4中的液滴通过第二驱动泵被送入到液体输送管路2中。经第二驱动泵加压后从液体输送管路2送回热源换热器重新吸热。

57.具体地,所述干线毛细槽道31与周向毛细槽道32共同形成槽道阵列,覆盖液滴接收器3球面内侧除中心附近的全部面积,所述液滴接收器3外侧表面呈球面,所述槽道阵列覆盖整个球面内侧且接收液滴的区域镀高导电率的连续金属膜。液滴接收器3近似碗状,具有圆周对称轮廓,金属细丝阵列5锥角范围根据实际应用需求,通常小于40

°

。采用了扩张式的液滴飞行路径,飞行过程中液滴的空间数量密度不断降低,减少了液滴对液滴接收器3球面的冲击。

58.本发明将液滴接收器3表面做成大面积球面,以适应液滴群扩张型的飞行散布和液滴的垂直着陆,同时利用液体的表面张力和在液滴接收器3的表面设置的干线毛细槽道31与周向毛细槽道32进行液体输运,最大程度地降低液滴对液滴接收器3的冲击和飞溅。

59.所述金属细丝阵列5包括多根金属细丝,多根金属细丝沿液体输送管路2的周向均匀布置,所述金属细丝阵列5的一端与液滴发射器1电连接,金属细丝阵列5的另一端与液滴接收器3内侧表面所具有的金属膜绝缘连接。

60.实施例2:

61.本实施例为实施例1的优选例。

62.本实施例中,由于液滴采用了电场力驱动,因此液滴发射器1只需要实现液体的雾化,所消耗的功率可以大幅减小。电场力对液滴的驱动效果,以典型的半径为25μm的甲基硅油液滴为例。其质量约为6.28

×

10

‑

11kg,在微重力环境下形成的液滴一般为球形,设液滴的半径为r,液体的介电常数为ε0甲基硅油取2.65,液体的表面张力系数为σ甲基硅油取0.02n/m,液滴上可承载的,能维持液滴不破裂的最大临界电荷量约为

[0063][0064]

参考一般液滴带电实验的结果,取该临界值的千万分之一作为液滴的带电量,约7.3

×

10

‑

14

c。当发射器1底面与液滴接收器3球面的金属薄膜之间的距离为20m,之间的电压差为1000v时,此时液滴的受力约为3.65

×

10

‑

12

n,液滴可获得0.058m/s2的平均加速度。全程飞行时间约26秒,能为液滴提供充足的冷却时间。液滴到达液滴接收器3球面时的速度仅为约1.5m/s,加上液滴接收器3球面采用了柔性材料,能有效降低液滴接收器3表面的冲击和可能的飞溅。各液滴由于带有相同极性的电荷,相邻液滴之间会发生相斥作用,从而使液滴群形成不断发散的扩张形状,正适配于大面积的液滴接收器3。

[0065]

当航天器在地球低轨道飞行时,带电液滴可能会受地球磁场的影响。取地球磁场强度的较大值6

×

10

‑5t,航天器的飞行速度取7800m/s,可以算得带电液滴受到的最大的磁场力约为3.42

×

10

‑

14

n,比电场力小两个数量级,因此地球磁场对带电液滴飞行的影响可以忽略。假设该液滴在飞行过程中降温30℃,取甲基硅油的比热为2.4kj/kg﹒k,所能提供的散热量约4.53

×

10

‑6j。假设一个航天器系统需要排散2000kw的巨大热量,要求液滴发射器1每秒发射4.4

×

10

11

个液滴,质量流量约27.6kg/s。与此液滴数量对应,液滴发射器1每秒需消耗的电荷量约0.32c,相当于连接液滴发射器1和液滴接收器3之间的电缆的电流强度仅为

0.32a,驱动功率仅320w,属于工程可接受的范围。在液滴的发射和接收的整个过程中,辐射器系统的净电荷为中性。带电液滴受电场力和地球磁场力的作用,在液滴接收器3处将动量传递给液滴接收器3,而液滴发射器1和液滴接收器3之间的电缆形成开式回路,同样受地球磁场力的作用,这些力的作用在系统层面上相互抵消,不会影响航天器的飞行速度和姿态控制。

[0066]

液滴发射器1产生微小液滴的方式,可以借助压电振荡的方式产生,只需系统背压,而无需专门的驱动泵。液滴发射器1的喷口均匀分布,形成发射孔阵列11,与向液滴充电的电极一体化,如图2所示。液滴接收器3球面采用轻质柔性材料一体化的辅助方式展开。液滴接收器3球面结构虽然尺寸和面积较大,但是质量非常小,能保持液滴辐射器轻量化的优点。液体输送管路2分别与液滴发射器1、液滴接收器3相连接,因此需要与其他结构,如桁架等相结合,所述液滴发射器1、液滴接收器3均通过桁架进行支撑,除液体输送外同时作为连接支撑的受力部件。考虑到航天器发射时的空间要求,液体输送管路2应做成长度可伸缩的部件。

[0067]

在液滴辐射器研究的历史上,一直放弃了采用电场力对液滴的运动进行控制的方法,一个原因是相同极性的带电液滴会互相排斥,使液滴群的飞行方向出现发散导致损失,过高的带电量还会使单一液滴分裂破碎成更小的多个液滴。另一个原因是宇宙空间和地球轨道的电离层存在太阳风粒子和大量等离子体,很可能会导致液滴和发射器/接收器发生充电和放电。对于这些问题,本发明所采取的措施是在液滴发射器1和液滴接收器3球面之间设置金属细丝阵列5,将液滴飞行输运的空间与外界空间分隔成两部分,形成法拉第笼,隔绝内、外的电磁场的通过和相互影响。这个措施的目的,一方面是抵御外界太阳风或地球电离层中的等离子体对带电液滴的干扰,另一方面在金属丝上施加与带电液滴相同极性的高电压,利用电场力的排斥作用阻止少数飞行方向偏离的液滴飞离法拉第笼的内部空间,实现液滴的高效回收。如图2所示,细金属丝可以与液滴发射器1上的电极相连通,降低系统供电的复杂程度。

[0068]

在宇宙的高真空环境下,虽然一般的液体会迅速挥发,但是少数蒸汽压极低的液体仍然能够在空间保持液体状态。对于散热温度较高的情形,液体可以采用在工作温度下蒸汽压极低的液态金属,如镓、锂等;如散热温度较低,可以考虑采用dc705硅油等作为换热工质。这些液体的表面张力系数一般较大,在微重力状态下容易形成球形液滴。此外,这些液体对于绝大多数的固体表面为亲水性,即使在真空状态下,仍然能够产生对固体表面的粘附作用。因此,液滴辐射器的液滴接收器3球面的内侧设置了干线毛细槽道31和周向的毛细槽道32,如图3所示。通过在球面中心设置收集孔阵列33,利用收集与外送系统4中的第二驱动泵吸收球面中心附近的液体,改变此处液面的高度,通过固体表面对液体的吸附力和毛细槽道的毛细力实现球面上液体输运。通过泵增压后的冷却液体通过液体输送管路2重新送回热源换热器进行吸热。

[0069]

本发明中的液滴辐射器与航天器的具体整合的示例如图4所示。假设航天器采用空间核反应堆作为热电转换的热量来源,反应堆在后方利用屏蔽壁形成一个锥形的无核辐射保护区。因此,航天器的反应堆、相应的热电转换装置设置在前方作为截面积较小的能源舱7,液滴辐射器借助其锥形外形紧连在后方。能源舱7通过液体输送管路2流体回路和热源换热器将热电转换装置产生的废热传输至液滴辐射器的发射器上,并接收液滴辐射器返回

的低温液体。航天器的载荷舱6主要设置在液滴辐射器液滴接收器3的后方,可以设置天基雷达或电推力器8等大功率用电载荷。

[0070]

在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

[0071]

以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改,这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下,本技术的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。