本实用新型涉及轨道交通技术领域,更具体地说,涉及一种轨道车辆,还涉及一种运输系统。

背景技术:

随着经济的持续增长,地区间的经济往来和旅游业的发展,人员的地域流动日趋频繁,因而对交通运输质量的要求也越来越高。各种交通运输方式纷纷运用市场机制及自身优势,显示出更强的市场竞争能力。就当前一二线城市的城市运输系统而言,不仅存在地铁、轻轨及中低速磁浮等传统轨道交通外,还存在大巴和出租车等为代表的较为便捷的公路客运运输,因此当前城市轨道交通面临公路等其他交通运输方式的挑战,在同公路客运的竞争中,不仅要应充分发挥轨道交通经济便捷、运能大、全天候、能耗低、污染少的优势,提高服务质量,还要以支线形式对城市的重点区域加以渗透,以具备更强的市场竞争力。在此基础上,小型化的轨道交通制式可在减少投资的同时具备极强的线路工程适应性,可极大地补充现有轨道交通线网存在的通勤真空,提升轨道交通的整体市场竞争力。

同时,随着我国旅游业的迅速发展,旅游交通已日渐成为有效保障景区和客源地间旅客流动的重要手段,在旅游业中所起的作用日益明显。旅游交通的便利与否直接关系到景区的受众程度,是景区旅游业发展和进步的重要指标,能对整个区域旅游业发展产生重大影响。在有条件的地区,通过发展旅游轨道交通,建立立体、高效、环保的旅游综合交通体系,加强景区旅游交通与其他景区交通方式之间的协调运行,可以使游客能从不同的视角欣赏景观,获得完全不同的休闲体验。

中低速磁浮交通技术作为轨道交通的一种新制式,依托特有的悬浮特性可以为观众提供独特的科技和视觉冲击,其本身即是一种成熟的交通工具和旅游品牌,相比地铁轻轨,具有安全舒适、无振动、低噪音、无污染、造价和维护成本低等优势,适合人们对于高品质通勤和旅游的需求。然而,对于车轮支撑的轨道车辆及磁浮车辆均存在制式单一,难以适应灵活多变的运输环境。

综上所述,如何有效地解决传统车轮支撑的轨道车辆及磁浮车辆均存在制式单一,难以适应灵活多变的运输环境等问题,是目前本领域技术人员需要解决的问题。

技术实现要素:

有鉴于此,本实用新型的第一个目的在于提供一种轨道车辆,该轨道车辆的结构设计可以有效地解决传统车轮支撑的轨道车辆及磁浮车辆均存在制式单一,难以适应灵活多变的运输环境的问题,本实用新型的第二个目的是提供一种包括上述轨道车辆的运输系统。

为了达到上述第一个目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种轨道车辆,包括多节车厢,多节所述车厢包括位于两端的端车和连接于两端所述端车之间的若干中车,各所述端车均具有与轨道配合的车轮,各所述中车分别具有悬浮系统以与所述轨道磁浮配合,各所述端车中的至少一个设置有用于提供牵引力的牵引系统,各所述中车均为非动力车厢,相邻的所述车厢之间通过车钩挂接。

优选地,上述轨道车辆中,所述端车包括端车车体、导向装置、单个或多个转向架,所述转向架安装于所述端车车体下方,所述车轮连接于所述转向架上,所述端车采用直线电机进行牵引,或者采用旋转电机或燃油动力装置进行牵引。

优选地,上述轨道车辆中,所述端车采用直线电机或者旋转电机进行牵引,且所述端车上设置有用于在所述轨道车辆运行时与轨道梁上的供电装置接触取电的集电靴,或者所述端车设置有蓄电池以供电;

或者,所述端车采用燃油动力装置牵引,且所述端车采用所述燃油动力装置供电。

优选地,上述轨道车辆中,所述中车包括中车车体和二次系,所述悬浮系统包括悬浮控制系统和单个或多个悬浮架,所述悬浮架的底部安装有悬浮电磁铁,用于与安装于所述轨道上的反应轨作用产生电磁力,所述悬浮控制系统与所述悬浮电磁铁连接,所述悬浮架顶部通过所述二次系与所述中车车体连接。

优选地,上述轨道车辆中,所述二次系为设置于中车车体与所述悬浮架之间的螺旋弹簧。

本实用新型提供的轨道车辆包括多节车厢。其中,多节车厢划分为端车和中车。各端车分别位于两端,若干中车依次连接于两端的端车之间;端车具有与轨道配合的车轮,各中车分别具有悬浮系统以与轨道磁浮配合,即端车和中车组合形成半悬浮模式,相邻的车厢之间通过车钩挂接,至少一个端车设置有用于提供牵引力的牵引系统,中车为非动力车厢,即中车不设置牵引系统,车辆仅通过端车的牵引运行。

应用本实用新型提供的轨道车辆,采用端车和中车的组合形式,端车采用车轮支撑的方式在轨道上运行,中车则采用悬浮方式,与轨道无直接接触。各车厢之间通过车钩挂接,通过至少一个端车的牵引系统提供动力,中车无需设置牵引系统,简化了结构。且端车和中车的组合方式,能够灵活采用多编组模式,依据实际条件调整端车和中车的数量,以满足旅游交通等灵活多变的运输环境。

为了达到上述第二个目的,本实用新型还提供了一种运输系统,该运输系统包括轨道车辆、轨道、轨道梁和供电装置及上述任一种轨道车辆。由于上述的轨道车辆具有上述技术效果,具有该轨道车辆的运输系统也应具有相应的技术效果。

优选地,上述运输系统中,所述轨道包括用于与所述中车上的电磁铁相互作用产生电磁力的反应轨,所述反应轨固定安装于所述轨道梁上,轨道梁为混凝土梁或钢结构梁。

优选地,上述运输系统中,所述轨道梁为简支梁或连续梁。

优选地,上述运输系统中,所述供电装置采用第三轨接触或滑触线供电,所述端车上安装有用于在所述轨道车辆运行时与轨道梁上的所述供电装置接触取电的集电靴。

优选地,上述运输系统中,所述牵引系统包括直线电机,所述端车依靠所述直线电机牵引,并依靠所述直线电机的电制动方式和所述车轮的盘式制动方式相互配合以制动;

或者,所述牵引系统包括旋转电机,所述端车依靠所述旋转电机牵引,并依靠所述旋转电机的电制动和所述车轮的盘式制动方式相互配合以制动。

优选地,上述运输系统中,所述供电装置采用蓄电池供电,所述蓄电池安装于所述端车上。

优选地,上述运输系统中,所述牵引系统包括直线电机,所述端车依靠所述直线电机牵引,并依靠所述直线电机的电制动方式和所述车轮的盘式制动方式相互配合以制动;

或者,所述牵引系统包括旋转电机,所述端车依靠所述旋转电机牵引,并依靠所述旋转电机的电制动和所述车轮的盘式制动方式相互配合以制动。

优选地,上述运输系统中,所述牵引系统包括燃油动力装置,所述端车依靠燃油动力装置牵引,并依靠所述车轮的盘式制动方式以制动,所述供电装置采用所述燃油动力装置供电。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为轨道车辆与轨道的配合示意图;

图2(a)本实用新型提供的运输系统各车厢均采用单转向架的结构示意图(以单车单架为例);

图2(b)为本实用新型提供的运输系统各车厢均采用多转向架的结构示意图(以单车双架为例);

图3(a)为单转向架端车实施例一对应的侧视示意图;

图3(b)为单转向架端车实施例二对应的侧视示意图;

图3(c)为单转向架端车实施例三对应的侧视示意图;

图3(d)为多转向架端车的侧视示意图(以单车双架为例);

图4为单悬浮架中车的侧视示意图(以单车单架为例);

图5为中车的正视示意图;

图6为多悬浮架中车的侧视示意图(以单车双架为例)。

附图中标记如下:

轨道车辆1,轨道2,轨道梁3、供电装置4;

端车11,中车12,端车车体111,转向架112,车轮113,直线电机114,导向装置115,集电靴116,旋转电机117,燃油动力装置118;

中车车体121,悬浮架122,悬浮控制器123、二次系124,阻尼拉杆125;

反应轨21;

感应板31。

具体实施方式

本实用新型实施例公开了一种轨道车辆和运输系统,以满足不同市场和环境条件对运输系统的需求。

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型提供的轨道车辆包括多节车厢。其中,多节车厢划分为端车和中车。

各端车分别位于两端,具体的可以设置两个端车,分别位于两端。根据需要也可以设置多个端车,多个端车中的至少一个端车位于一端,剩余各端车则依次连接并位于另一端。各端车均具有与轨道配合的车轮,也就是端车采用车轮支撑,其具体结构及轨道的配合结构请参考现有技术,此处不再赘述。车轮具体可以为胶轮。

中车依次连接于两端的端车之间,中车的数量既可以为一个,也可以为多个,此处及下文提到的多个指两个及两个以上。中车的具体数量根据运力需要等设置即可。各中车分别具有悬浮系统以与轨道磁浮配合,也就是中车采用悬浮方式,具体悬浮系统的结构及与轨道的配合结构请参考现有技术,此处不再赘述。通过采用端车车轮支撑,中车悬浮的半悬浮式组合结构,能够兼具传统车轮支撑及磁浮车辆的优点。

至少一个端车设置有用于提供牵引力的牵引系统。也就是轨道车辆的动力由端车提供,则在至少一个端车上设置牵引系统,具体可以部分端车或者全部端车上均设置牵引系统,以提供动力。中车则不带动力,即中车为非动力车厢,整列车由端车牵引运行,如通过端车脚轮牵引。具体牵引系统的结构可参考现有技术,此处不再赘述。轨道车辆的制动具体可以依靠端车车轮的盘式制动,盘式制动的具体结构及原理请参考现有技术,此处不再赘述。

相邻的车厢之间通过车钩挂接,需要说明的是,此处相邻的车厢之间既包括相邻的端车和中车之间,在具有多个中车的情况下也包括相邻的中车之间,在多个端车位于同一端的情况下,则也包括相邻的端车之间。通过车钩将相邻的车厢挂接,以传递牵引力。具体车钩的结构可根据需要设置,如采用具有多自由度的车钩挂接。

具体轨道车辆各车厢可采用列车贯通模式或非贯通模式,列车贯通模式及即车厢之间贯通,非贯通模式即车厢之间不贯通,具体根据需要选择设置。

应用本实用新型提供的轨道车辆,采用端车和中车的组合形式,端车采用车轮支撑的方式在轨道上运行,中车则采用悬浮方式,与轨道无直接接触。各车厢之间通过车钩挂接,通过至少一个端车的牵引系统提供动力,中车无需设置牵引系统,简化了结构。且端车和中车的组合方式,能够灵活采用多编组模式,依据实际条件调整端车和中车的数量,以满足旅游交通等灵活多变的运输环境。

具体的,端车包括端车车体、导向装置、单个或多个转向架,转向架安装于端车车体下方,车轮连接于转向架上,端车采用直线电机进行牵引,或者采用旋转电机或燃油动力装置进行牵引。也就是根据端车牵引方式的不同,可以有如下不同实施方式,在第一个实施方式中,端车依靠直线电机牵引,则相应的运输系统供电方式可采用第三轨接触(或滑触线)供电方式或蓄电池供电;在第二个实施方式中,端车依靠旋转电机牵引,则相应的运输系统供电方式可采用第三轨接触(或滑触线)供电方式或蓄电池供电;在第三个实施方式中,端车依靠燃油动力装置牵引,则相应的运输系统由燃油动力装置提供电力。

在端车依靠直线电机牵引时,将直线电机中置于车辆转向架底部,通过直线电机与轨道上铺设的感应板之间产生的相互作用力为车辆提供牵引力。在端车依靠燃油动力装置牵引时,具体与燃油动力装置连接的也可以设置减速机构,并通过减速机构与转向架车轴,以为车辆提供牵引力。在端车依靠旋转电机牵引时,具体由旋转电机与车轮之间设置减速机构,借助减速机构将旋转电机的动力传递给车轮并为车辆提供牵引力。

端车具体可采用单个或多个转向架支撑的布局方式,具体转向架的数量可根据需要设置,车轮安装于转向架上。其中一个端车上设置有司机室,以供轨道车辆运行控制使用。具体转向架、导向装置和车体的结构可参考现有技术。

进一步地,端车采用直线电机或者旋转电机进行牵引,且端车上设置有用于在轨道车辆运行时与轨道梁上的供电装置接触取电的集电靴。也就是当运输系统采用第三接触轨(或滑触线)供电时,在端车转向架上安装集电靴,车辆运行时与轨道梁上的供电装置接触取电为列车提供电力。根据需要,在运输系统采用如上其他方式供电时,端车上也可以不设置集电靴。

或者,端车采用直线电机或者旋转电机进行牵引,在端车上设置有蓄电池用以供电。也就是可以直接在端车上设置蓄电池以进行轨道车辆的供电。蓄电池的具体结构请参考现有技术,此处不再赘述。

或者,端车采用燃油动力装置牵引,且端车采用燃油动力装置供电。

在上述的第一个实施方式中,具体的,转向架底部安装直线电机,直线电机与安装于轨道上的感应板产生作用力而形成相对位移,为车辆提供牵引力;当运输系统的供电装置采用第三接触轨(或滑触线)供电时,在端车转向架上安装集电靴,车辆运行时与轨道梁上的供电装置接触取电为列车提供电力,当运输系统的供电装置采用蓄电池供电时则直接将蓄电池安装在端车上。列车的制动主要依靠端车直线电机的电制动方式和车轮的盘式制动方式的相互配合。

在上述的第二个实施方式中,具体的,转向架底部安装旋转电机,旋转电机与端车转向架车轴通过减速机构相互连接为车辆提供牵引力;当运输系统的供电装置采用第三接触轨(或滑触线)供电时,在端车转向架上安装集电靴,车辆运行时与轨道梁上的供电装置接触取电为列车提供电力,当运输系统的供电装置采用蓄电池供电时则直接将蓄电池安装在端车上。列车的制动主要依靠端车旋转电机的电制动和车轮的盘式制动方式的相互配合。

在上述的第三个实施方式中,具体的,转向架上安装燃油动力装置,燃油动力装置与端车转向架车轴通过减速机构相互连接为车辆提供牵引力;运输系统的供电装置则借助燃油动力装置为系统供电。列车制动主要依靠端车车轮的盘式制动方式。

以上主要说明了端车的具体设置,对于中车,其具体包括中车车体和二次系,悬浮系统包括悬浮控制系统和单个或多个悬浮架,悬浮架的底部安装有悬浮电磁铁,用于与安装于轨道上的反应轨作用产生电磁力,悬浮控制系统与悬浮电磁铁连接,悬浮架顶部通过二次系与中车车体连接。具体的,二次系为设置于上中车车体与悬浮架之间的螺旋弹簧。中车主要实现乘客等人员的运输,中车车体采用由单个或多个悬浮架支撑的布局方式。具体的,悬浮架包括纵向左右对称布置的悬浮模块,相对的悬浮模块之间由防滚梁提供结构稳定性。悬浮模块底部安装悬浮电磁铁,悬浮电磁铁与安装于轨道上的反应轨相互作用产生电磁力,并为中车提供悬浮力和导向力。悬浮架顶部通过二次系与车体连接。中车的悬浮架取消直线电机、集电靴以及机械制动夹钳等设备。具体的,中车包括牵引拉杆,牵引拉杆用于连接中车车体与悬浮架,主要用于实现动力的传递。

基于上述实施例中提供的轨道车辆,本实用新型还提供了一种运输系统,该运输系统包括上述实施例中任意一种轨道车辆。由于该运输系统采用了上述实施例中的轨道车辆,所以该运输系统的有益效果请参考上述实施例。

具体的,轨道包括反应轨和轨道梁。其中反应轨用于与中车上的电磁铁相互作用产生电磁力,反应轨固定安装于轨道梁上。轨道梁作为整个系统的基础支撑构件,可根据工程实际适用情况采用混凝土结构梁或钢结构梁。进一步地,轨道梁具体可以为简支梁或连续梁。反应轨具体通过螺栓等紧固装置安装于轨道梁上,与中车上的悬浮电磁铁相互作用产生电磁力。反应轨的具体结构请参考现有技术,此处不再赘述。

运输系统的供电方式可有多重方案,其根据实施例的不同会出现不同的应用场景。参阅上述第一个实施方式和第二个实施方式,运输系统的供电装置可采用第三轨接触(或滑触线)供电方式或蓄电池供电方式。当采用第三接触轨(或滑触线)供电时,可将供电设备(接触轨或滑触线)安装于轨道梁上,由安装于车辆转向架上的集电靴与供电设备接触取流,并为列车供电;当采用蓄电池供电时,则由车辆自身携带蓄电池及附属转换设备等为列车供电。参阅第三个实施方式,运输系统的供电装置采用借助端车的燃油动力装置为列车供电的方式。运输系统的供电方式及车辆牵引方式及制动方式可有不同的组合,具体可参考上述轨道车辆中相关实施例,此处不再赘述。

为了更清晰的说明本方案,以下以几种不同的轨道车辆及与轨道配合进行详细举例说明。

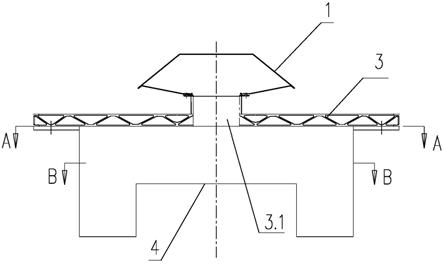

运输系统具体包括轨道车辆1,轨道2、轨道梁3、供电装置4,各部分的布置位置可参阅图1。

参阅图2(a)和图2(b),轨道车辆1包括两端的端车11和中间若干中车12,车厢之间采用带自由度车钩连挂。图2(a)所示为列车实施例一采用单转向架支撑方式(即单车单架)的示意图,列车也可采用多转向架支撑方式(即单车多架),如图2(b)所示为列车单车双架示意图,车辆与转向架的比例设置可具体依据实际需要进行调整,转向架与车体的比例设置方式同样可应用于其他实施例中。

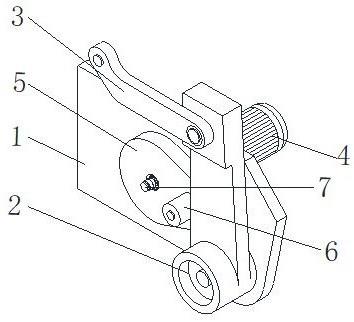

参阅图3(a),图3(a)为单转向架端车实施例一对应的侧视示意图。在该实施例中,对应上述的第一个实施方式中的供电方式。则端车11包括端车车体111、转向架112、车轮113、直线电机114、导向装置115、集电靴116。端车车体111的主要材质为铝合金,主要包含底架、侧墙、端墙及车顶等主要构件。车体下方为转向架112,车轮113安装于转向架112上,转向架112下方安装有直线电机114,通过与轨道上的感应板31相互作用后产生相对位移,从而为端车11提供牵引。在转向架112的侧部分别设置了多组导向装置115,导向装置115借助轮组走形于轨道梁侧部,主要用于约束端车车体111保证其沿着轨道方向运行。结合图3(a),在实施例一中,在转向架导向装置115的下端设置了集电靴116,集电靴116可由转向架112下部伸出并与供电装置4(接触轨或滑触线)的各受流面接触,从而为车辆提供电能。同时,针对实施例,列车供电方式也可采用蓄电池供电的方式,即在图3(a)所示实施例基础上取消集电靴116及供电装置4,代之以蓄电池安装于转向架112上。即可根据实际情况灵活选取供电方式。此外,端车的制动力来源于直线电机的电制动以及车轮的盘式制动的联合制动模式。

参阅图3(b),图3(b)单转向架端车实施例二对应的侧视示意图。在该实施例中,对应上述的第二个实施方式中的供电方式。实施例二中端车技术方案与实施例一基本相同。主要区别在于取消实施例一中的直线电机,由旋转电机117代替,实施例二中端车由旋转电机117与车轮通过减速机构连接为列车提供牵引力;同时,车辆制动则依靠车轮的盘式制动方式。端车供电模式与实施例一相同,即可按照实际需要选择第三轨(滑触线)供电或蓄电池供电方式。

参阅图3(c),图3(c)为单转向架端车实施例三对应的侧视示意图。在该实施例中,对应上述的第三个实施方式中的供电方式。实施例三中端车技术方案与实施例一基本相同。主要区别在于取消实施例一中的直线电机,由燃油动力装置118代替,实施例三中端车由燃油动力装置118与车轮通过减速机构连接为列车提供牵引力;同时,车辆制动则依靠车轮的盘式制动方式。车辆供电模式依靠燃油动力装置为列车供电。

参阅图3(d),图3(d)为多转向架端车的侧视示意图(图示以单车双架为例),该类端车多转向架方案同样适用于上述各对应的供电方式中。

参阅图4和图5,中车12包括中车车体121、中车转向架122、悬浮控制器123、二次系124及阻尼拉杆125。

中车车体121的主要材质为铝合金,主要包含底架、侧墙、端墙及车顶等主要构件。中车车体121下方为悬浮架122,也就是中车转向架。悬浮架122包括纵梁、托臂及防滚梁,主体由铝合金型材通过焊接或紧固件连接等方式连接。悬浮架122的托臂位置吊装有悬浮电磁铁模块,由安装于中车车体121底架上的悬浮控制器123提供悬浮控制,悬浮电磁铁与安装于轨道上的反应轨21产生电磁力为车辆提供悬浮力和导向力。在中车车体121和悬浮架122之间设置了螺旋弹簧124,作为列车的二次系缓解中车车体121与悬浮架122之间产生的机械振动。在中车车体121的底架和悬浮架122的两端分别设置了两组阻尼拉杆125,主要用于将悬浮架122的牵引力传递至中车车体121并同时保持中车车体121的稳定。参阅图6,中车不仅可采用单车单架形式,也可以采用单车多转向架的布局形式,图6所示以单车双架。

参阅图1及图5,轨道2包括反应轨21。反应轨21通过紧固件及相关预埋件安装于轨道梁3的端部翼板下侧,与悬浮电磁铁相互作用产生电磁力,从而为车辆提供悬浮力和导向力。

参阅图1及图5,轨道梁3为整个系统的支撑结构,根据线路条件可灵活采用简支梁或连续梁形式,材质可采用混凝土结构梁或钢结构梁。轨道梁3的截面需满足中车和端车的通过性要求,其中端车借助车轮113及导向装置115辅助从轨道梁3的上部平面通过,中车的悬浮架122则借助与反应轨21相互作用产生的悬浮和导向力通过轨道。在实施例一中,轨道梁上设置了感应板31,感应板31通过与直线电机114相互作用,在车辆和感应板31之间产生相对运动从而为列车提供牵引和制动力。

本实用新型提供的新型磁浮小火车运输系统根据上述不同实施例可选取不同的供电模式。对实施例一和实施例二而言,系统可采用第三接触轨(或滑触线)及蓄电池方案;对实施例三而言,系统采用燃油动力装置直接为列车供电。参阅图1,当列车供电系统采用第三轨(或滑触线)供电时,供电装置4安装于轨道梁3的侧面,授电方向可向上、向下或侧向布置,通过端车集电靴116与供电装置4接触从而实现车辆供电。当列车设置有蓄电池或燃油动力装置时,则直接采用车载蓄电池供电的方式或借助燃油动力装置直接为列车供电。

综上,本实用新型提供的新型的半悬浮式磁浮小火车运输系统的列车采用灵活多编组模式,可依据实际条件随时调整端车和中车的数量;列车每一节车体可采用单转向架支撑方式(即单车单架),也可采用多转向架支撑方式(即单车多架),具体可依据实际需要进行调整;列车采用半悬浮模式(中车悬浮端车不悬浮),由端车提供牵引和制动力;列车优化了通信和信号系统,采用人工驾驶或自动驾驶模式;系统供电根据实际情况及不同实施例采用第三轨(滑触线)供电、蓄电池供电或燃油动力装置供电方式;轨道在现有磁浮系统基础上进行小型化和结构优化,轨道梁可采用钢结构梁或混凝土梁。

本实用新型提供的运输系统几乎具备磁浮轨道交通所具备的所有优势,如线路运行安全性高、噪声低、环保性能好、线路适应性强以及建设维护成本低等。同时,在现有磁浮系统基础上,该运输系统能够实现小型化设计,如应用于景区时控制系统的简化等,小型化系统将进一步降低车辆载荷和结构,从而具备更强的线路和工程适用性,尤其适合在线路环境复杂和投资成本控制要求较高的景区推广,同时也可作为现有城市轨道交通运输系统的补充角色对城市运输系统的进一步完善。

本实用新型提供的运输系统提出由车轮牵引的端车连挂无动力的若干磁悬浮中间车组成的列车,完美结合了轮式车辆与磁浮车辆的诸多优点,所有车厢均采用车厢与转向架一对一或一对多的布置模式。列车采用半悬浮模式(端车采用车轮支撑,中部车厢均采用悬浮模式),悬浮状态的中间车厢极大提高了乘客的乘坐舒适性。同时,列车动力均来源于端车,且两节端车互为冗余,进一步保证了系统运行的稳定性,是一种全新的轨道交通运输产品。

本实用新型提供的运输系统在现有磁浮系统基础上能够进行小型化和简化设计,对车辆、轨道、桥梁及线路等各方面均进行结构尺寸的缩小和系统的优化。优化后的系统具备更小的结构载荷和结构尺寸,同时适用于景区等路网简单的环境下能够简化信号系统、供电系统及站房等多类复综繁杂且投资巨大的系统,可以极大地降低系统投资。另外,车辆采用独立的多车厢连挂模式,编组灵活,转弯半径更一步缩小,具备更强的线路适应能力,从而具备更强的产品可推广性和市场竞争力。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。