1.本技术涉及功能混凝土的领域,尤其是涉及一种隔热保温混凝土及其制备方法。

背景技术:

2.混凝土由于其原料来源广泛、生产工艺简单的特点,广泛应用于建筑领域。近年来,节能保温逐渐成为建筑市场的主题,因此制备具有保温性能的混凝土逐渐成为人们关注的热点。保温混凝土主要包括加气混凝土、泡沫混凝土和发泡混凝土等。

3.泡沫混凝土通过将发泡剂混入胶凝材料中,从而在混凝土中形成大量的孔隙,减少热量交换的介质,降低混凝土的热传导系数,提高混凝土的隔热保温效果。但由于在混凝土中引入了泡沫,进而在混凝土内部形成大量的孔隙后,使得混凝土的整体强度下降,形成轻质混凝土。

4.针对上述相关技术,发明人认为通过机械搅拌在混凝土中引入孔隙,使得混凝土中各组分之间的结合性能不佳,进而混凝土在水化过程中密闭孔隙的维持率较差,从而导致混凝土存在隔热保温效果稳定性不佳的缺陷。

技术实现要素:

5.为了改善混凝土隔热保温效果稳定性不佳的缺陷,本技术提供一种隔热保温混凝土及其制备方法,采用如下的技术方案:第一方面,本技术提供一种隔热保温混凝土,采用如下的技术方案:一种隔热保温混凝土,包括以下重量份物质:60

‑

80份骨料、20

‑

30份掺合料、20

‑

40份水泥、50

‑

60份水和10

‑

15份强化剂,所述掺合料包括固硫灰,所述强化剂包括氢氧化钠。

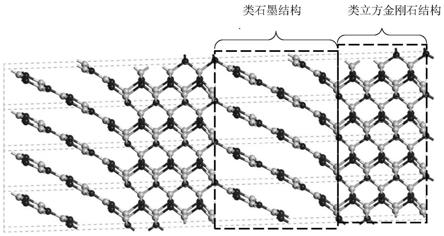

6.通过采用上述技术方案,首先,由于采用固硫灰作为掺合料,在混凝土中引入大量的孔隙,热量在混凝土中传导的路径大大延长,同时降低了混凝土的导热系数,进而改善了混凝土的隔热保温效果;其次,由于固硫灰的不规则外形,与混凝土拌合后可形成较多的孔隙,进一步延长热量传导的路径。而且,由于固硫灰是燃煤流化床中固硫剂与燃烧煤之间产生的废弃物,因此,将固硫灰作为掺合料加入至混凝土中,解决了固硫灰长时间废弃堆积的问题,更加节能环保。

7.此外,通过氢氧化钠的引入,固硫灰在氢氧化钠的激发下,使得固硫灰中的铝

‑

氧/硅

‑

氧键发生重排,破坏固硫灰原有的“溶解

‑

化合

‑

结晶”的过程形成水化凝胶。因为水化凝胶呈三维网状结构,改善了固硫灰与混凝土之间的结合效果,即改善了混凝土的强度,从而保障了固硫灰中孔隙的维持度,保障混凝土的隔热保温效果,因此,混凝土获得了持久且稳定的隔热保温效果。

8.优选的,所述掺合料还包括二氧化硅气凝胶粉末,所述固硫灰与二氧化硅气凝胶粉末的质量比为10:1

‑

10。

9.通过采用上述技术方案,由于二氧化硅气凝胶粉末中具有分布均匀且致密的孔隙,二氧化硅凝胶粉末与固硫灰混杂添加至混凝土中,使得混凝土中形成的孔隙较为均匀,

混凝土获得均一的隔热保温效果。

10.同时,二氧化硅气凝胶粉末可吸附于固硫灰表面,由于固硫灰不规则的形状与混凝土中形成机械孔隙时,二氧化硅气凝胶粉末可对机械孔隙进行填充,改善了混凝土的强度,并且采用较为均匀且致密的孔隙代替机械孔隙,进一步改善混凝土的隔热保温效果。

11.优选的,所述强化剂还包括碳酸钠或硅酸钠中的一种或两种,所述氢氧化钠、碳酸钠和硅酸钠的质量比为1:0

‑

1:0

‑

1。

12.通过采用上述技术方案,通过碳酸钠和氢氧化钠复合对固硫灰进行激发,控制固硫灰中火山灰组分的溶出,使得水化凝胶形成均匀的三维网状结构,降低火山灰活性成分溶出速率,降低水化凝胶团聚的可能性。

13.通过氢氧化钠和硅酸钠的复合对固硫灰进行激发,硅酸钠为水化凝胶提供了硅离子,使得硅离子与溶出的火山灰活性组分快速进行复配,降低水化凝胶团聚的可能性。

14.采用氢氧化钠、碳酸钠和硅酸钠三者进行复配,对固硫灰进行激发,使得水化凝胶的匀速且均匀地生成,对水化凝胶的有害膨胀进行抑制,降低混凝土水化反应过程中产生裂缝的可能性,从而保障生成的水化凝胶的强度。

15.通过调整氢氧化钠、碳酸钠和硅酸钠三者之间的配比,使得固硫灰内部活性物质的激发速度较为均匀,进而通过火山灰反应生成胶凝物质的速度较为适宜,进而保障生成的水化凝胶的强度,即保障通过固硫灰增加混凝土强度的效果稳定。

16.优选的,所述掺合料上包覆有硬化层,所述硬化层的厚度为10

‑

20mm,所述硬化层包括水镁石层。

17.通过采用上述技术方案,由于水镁石具有较佳的强度,将掺合料浸渍于水镁石溶液中,使得水镁石包覆于掺合料上,进而在掺合料表面形成硬化层,改善了掺合料的硬度,进而保障了掺合料为混凝土引入的孔隙的稳定性。

18.同时,由于掺合料中具有较多的孔隙,进而水镁石对掺合料进行包覆的过程中,对掺合料孔隙的内壁同步进行包覆,对孔隙的强度进行提升,进一步增强孔隙的稳定性,因此制得的混凝土获得稳定且长效的隔热保温效果。

19.此外,通过控制硬化层的厚度,不仅使得硬化层可均匀包覆于固硫灰外,同时,硬化层不易因过厚致使坍塌、掉落,堵塞固硫灰孔隙,进而影响混凝土通过固硫灰孔隙延长导热路径的效果,保障混凝土隔热保温效果稳定。

20.优选的,所述水镁石的粒径为2000

‑

3000目。

21.通过采用上述技术方案,一方面,使得水镁石在水镁石溶液中的分散效果较佳,水镁石均匀包覆于掺合料上,另一方面,水镁石包覆掺合料的过程中,水镁石较易进入掺合料的孔隙内壁并对孔隙内壁进行包覆,进一步增加孔隙内壁的强度,保障孔隙的稳定性,即保障混凝土的隔热保温效果。

22.优选的,所述水镁石为经改性处理的水镁石,所述改性处理包括以下步骤:(1)配置改性液:分别称量硅烷偶联剂和丙烯酸树脂,所述硅烷偶联剂和丙烯酸树脂的质量比为1:1

‑

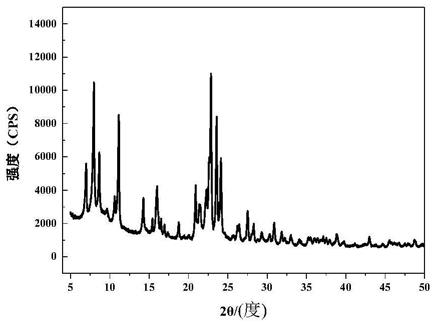

2,搅拌混合,制得改性液;(2)取水镁石与改性液搅拌混合,制得经改性处理的水镁石。

23.通过采用上述技术方案,首先,采用硅烷偶联剂对水镁石进行包覆,使得水镁石中的活性成分聚集于水镁石表面,进而增加了水镁石的表面粘合效果和水镁石与固硫灰之间的结合效果,使得水镁石对掺合料的包覆稳定,提高了混凝土内孔隙的稳定性。

24.其次,水镁石通过硅烷偶联剂与丙烯酸树脂进行交联,由于丙烯酸树脂具有较多的活性羟基基团,改善了水镁石在改性液中的分散效果,使得水镁石对固硫灰更加均匀的包覆,同时由于丙烯酸树脂与硅烷偶联剂交联后,进一步增强了水镁石的界面粘结效果,提高了水镁石与掺合料的结合强度,保障掺合料孔隙的稳定性。

25.此外,通过调整硅烷偶联剂和丙烯酸树脂的配比,使得硅烷偶联剂与丙烯酸树脂的交联程度得到控制,一方面保障丙烯酸树脂的水分散效果,即保障水镁石在改性液中的分散效果,使得水镁石可均匀包覆固硫灰,另一方面保障水镁石的界面粘合效果,使得水镁石与固硫灰之间结合稳定,稳定增强固硫灰的强度。

26.第二方面,本技术提供一种隔热保温混凝土的制备方法,采用如下的技术方案:一种隔热保温混凝土的制备方法,包括以下步骤:s1、制备强化的掺合料:取配方中的掺合料、强化剂与水,搅拌混合,制得强化的掺合料;s2、制备硬化液:取水镁石和改性液,搅拌混合,制得硬化液;s3、包覆硬化层:步骤s1中制得的强化的掺合料和步骤s2中制得的硬化液,加压处理,搅拌混合,制得包覆有硬化层的掺合料;s4、配置混凝土:取配方中的骨料、步骤s3中的包覆有硬化层的掺合料、水泥和水,搅拌混合,制得混凝土。

27.通过采用上述技术方案,采用在混凝土内添加包覆有水镁石的硬化的掺合料,由于掺合料具有较多的孔隙,进而使得混凝土中引入大量的孔隙,延长了热量通过混凝土的路径,降低了混凝土的导热系数,从而改善了混凝土的隔热保温效果。通过加压处理的方式,进一步提高水镁石对掺合料的包覆效果,保障孔隙的稳定性,即保障混凝土的隔热保温效果。

28.优选的,所述步骤s3中的加压处理的压力为0.5

‑

0.7mpa。

29.通过采用上述技术方案,在适宜的压力下,使得水镁石包覆掺合料的效果较佳,且水镁石在改性液中的分散效果较佳,保障水镁石在改性液中对掺合料进行稳定包覆。

30.综上所述,本技术具有以下有益效果:1、由于本技术采用在混凝土中添加固硫灰,由于固硫灰具有不规则的形状和较多疏松的孔隙,使得混凝土中引入大量的孔隙,延长热量通过混凝土的路径,降低了混凝土的导热系数,使得混凝土获得了较佳的隔热保温的效果;同时,采用氢氧化钠对固硫灰进行加强,使得固硫灰中的组分进行重排形成水化凝胶,水化凝胶为三维网状结构,提高了固硫灰与混凝土的结合效果,即提高了混凝土的强度,降低混凝土中孔隙坍塌的可能性,使得混凝土获得长效且稳定的隔热保温效果。

31.2、本技术中优选采用在对掺合料外包覆改性处理的水镁石,由于水镁石具有较佳的硬度,通过改性处理的水镁石在改性液中的分散效果较佳,使得水镁石对掺合料稳定包覆,保障掺合料的内外均匀包覆有硬化层,不仅增加掺合料自身的硬度,还提高了孔隙内壁的硬度,从而将掺合料添加至混凝土中后,使得混凝土中的孔隙保持稳定,因此制得的混凝土获得了较佳的硬度以及隔热保温效果。

32.3、本技术的方法,通过在混凝土中添加具有较多孔隙的掺合料,在混凝土中引入较多的孔隙,降低混凝土的导热系数,延长热量通过混凝土的路径,因此混凝土获得了较佳的隔热保温效果。

具体实施方式

33.以下结合实施例对本技术作进一步详细说明。

34.本技术实施例中,所选用的仪器设备如下所示,但不以此为限:仪器:常州德杜精密仪器有限公司drh

‑

300型导热系数测试仪、山东建力检测技术有限公司的yes

‑

2000型混凝土抗压强度测试机、昆山德斯威精密机械有限公司da

‑

20f型搅拌机、上海合恒仪器设备有限公司dhg

‑

9078a型干燥箱。

35.药品:河南永佳化工产品有限公司货号为223

‑

1的kh560硅烷偶联剂、河南天酬化工产品有限公司货号为908633的二氧化硅气凝胶粉末、深圳市大洋新材料有限公司a

‑

248型聚羧酸减水剂。

36.制备例强化剂制备例制备例1

‑

6取氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠和水,制备强化剂1

‑

6。氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠的具体质量见下表。

37.表1制备例1

‑

6强化剂组分改性液制备例制备例7取硅烷偶联剂,作为改性液1。

38.制备例8取5kg硅烷偶联剂、5kg聚丙烯树脂和5kg乙醇,搅拌混合,制备改性液2。

39.制备例9取5kg硅烷偶联剂、10kg聚丙烯树脂和5kg乙醇,搅拌混合,制备改性液2。

40.掺合料制备例制备例10取固硫灰,作为掺合料1。

41.制备例11

‑

13分别称量1kg、5kg、10kg二氧化硅气凝胶粉末与10kg固硫灰,搅拌混合,制备掺合料2

‑

4。

实施例

42.实施例1

‑

4分别称量骨料、掺合料1、水泥、水、强化剂和减水剂,具体质量见表2。

43.表2实施例1

‑

4中混凝土组成

制备强化的掺合料:取称量的掺合料1和强化剂1搅拌混合,于200r/min的转速下,匀速搅拌5min,过滤,保留滤饼,采用去离子水冲洗滤饼,直至洗涤液呈中性后,干燥,制得强化的掺合料1。

44.制备硬化包覆液:称量10kg水镁石,水镁石的粒径为2000目,将水镁石与乙醇搅拌混合,于500r/min的转速下,搅拌5min,制得硬化包覆液1。

45.包覆硬化层:取强化的掺合料1和硬化包覆液1,搅拌混合后,在0.5mpa下,以200r/min的转速,持续搅拌10min,制得包覆有硬化层的掺合料1,调整硬化层的厚度为10mm。

46.配置混凝土:按表2的质量比取配方中的骨料、水泥、水、减水剂以及包覆有硬化层的掺合料1,搅拌混合,制得混凝土1

‑

4。

47.实施例5

‑

7与实施例3的区别在于:采用掺合料2

‑

4,以代替实施例3中的掺合料1,制备包覆有硬化层的掺合料2

‑

4,进而制备混凝土5

‑

7,其余制备条件与制备环境均与实施例3相同。

48.实施例8

‑

12与实施例5的区别在于:采用强化剂2

‑

6,以代替实施例5中的强化剂1,制备强化的掺合料2

‑

6,制备混凝土8

‑

12,其余制备条件与制备环境均与实施例5相同。

49.实施例13

‑

14与实施例11的区别在于:采用改性液2

‑

3,以代替实施例11中的乙醇与水镁石搅拌混合,制备硬化包覆液2

‑

3,制备混凝土13

‑

14,其余制备条件与制备环境均与实施例11相同。

50.实施例15

‑

16与实施例14的区别在于:控制水镁石的粒径分别为2500目、3000目,以代替实施例14中的水镁石,制备硬化包覆液4

‑

5,制备混凝土15

‑

16,其余制备条件与制备环境均与实施例13相同。

51.实施例17

‑

18与实施16的区别在于:控制加压处理的压力分别为0.6mpa、0.7mpa,制备包覆有硬化层的掺合料5

‑

6,制备混凝土17

‑

18,其余制备条件与制备环境均与实施例16相同。

52.实施例19

‑

20与实施例17的区别在于:调整硬化层的厚度分别为15mm、20mm,制备包覆有硬化层的掺合料7

‑

8,制备混凝土19

‑

20,其余制备条件与制备环境均与实施例17相同。

53.性能检测试验将制备的混凝土充分拌和后装入试模,装料过程中对试模中的混凝土进行插捣并抹平表面,制得300

×

300

×

30mm的若干试样1和70

×

70

×

70mm的若干试样2,试样1用于检测导热系数,试样2用于检测混凝土的强度。试样1和试样2在20

±

2℃下,养护24h,并放入养护箱中,标准养护28d。

54.(1)导热系数测试:取试样1,放入烘箱中,在95℃的温度条件下,烘干至恒重,按《gb/t10294》对试样1的导热系数进行测定;(2)抗压强度检测:将试样2放置于抗压测试仪下,采用慢速连续加载,记录试样2产生初裂的压力;(3)隔热保温稳持久性检测:取试样1,放入烘箱中,在95℃的温度条件下,烘干至恒重,放置180d、360d后按《gb/t10294》对试样1的导热系数进行检测。

55.表3实施例1

‑

18性能检测

对比例对比例1与实施例19的区别在于:单纯采用固硫灰,以代替实施例19中的强化的掺合料7,制备混凝土21,其余制备条件与制备环境均与实施例19相同。

56.对比例2与实施例19的区别在于:单纯采用二氧化硅气凝胶粉末,以代替实施例19中的掺合料3,制备混凝土22,其余制备条件与制备环境均与实施例19相同。

57.对比例3与实施例19的区别在于:采用碳酸钠对掺合料3进行激发,以代替实施例19中的掺合料3,制备混凝土23,其余制备条件与制备环境均与实施例19相同。

58.对比例4与实施例19的区别在于:仅采用改性液对掺合料3进行改性处理,以代替实施例19中的包覆有硬化层的掺合料5,制备混凝土24,其余制备条件与制备环境均与实施例19相同。

59.对比例5与实施例19的区别在于:仅采用丙烯酸树脂作为改性液对掺合料3进行改性处理,以代替实施例19中的包覆有硬化层的掺合料5,制备混凝土25,其余制备条件与制备环境均与实施例19相同。

60.性能检测试验将制备的混凝土充分拌和后装入试模,装料过程中对试模中的混凝土进行插捣并抹平表面,制得300

×

300

×

30mm的若干试样1和70

×

70

×

70mm的若干试样2,试样1用于检测导热系数,试样2用于检测混凝土的强度。试样1和试样2在20

±

2℃下,养护24h,并放入养护箱中,标准养护28d。

61.(1)导热系数测试:取试样1,放入烘箱中,在95℃的温度条件下,烘干至恒重,按《gb/t10294》对试样1的导热系数进行测定;(2)抗压强度检测:将试样2放置于抗压测试仪下,采用慢速连续加载,记录试样2产生初裂的压力;(3)隔热保温稳持久性检测:取试样1,放入烘箱中,在95℃的温度条件下,烘干至恒重,放置180d、360d后按《gb/t10294》对试样1的导热系数进行检测。

62.表4对比例1

‑

5性能检测结合表3和表4性能对比可以发现:(1)根据实施例1

‑

3、实施例4和对比例1进行对比可以发现:实施例1

‑

3中通过调整混凝土中各组分的比例,混凝土的导热系数有所下降,混凝土的初裂压力有所上升,这说明本技术在混凝土中加入经氢氧化钠强化的固硫灰,有效改善了混凝土的隔热保温性能以及抗压强度。

63.这是由于固硫灰中自身具有较多疏松且分布不均的孔隙,添加至混凝土中,为混凝土引入较多的孔隙,同时固硫灰自身的不规则形状与混凝土拌合后较易产生较多的孔隙,进一步增加混凝土中孔隙的数量,因此增大了热量通过混凝土的路径,降低了混凝土的

导热系数,提高了混凝土的隔热保温效果。

64.此外,通过氢氧化钠对固硫灰进行引发,使得固硫灰中硅离子和铝离子发生重排,进行形成三维网状结构的水化凝胶,提高了固硫灰与混凝土之间的结合效果,同时改善固硫灰的硬度,从而改善了混凝土的抗压效果。

65.根据表3可以看出,实施例3中制得的混凝土的导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时混凝土中各组分比例较为合适。

66.(2)结合实施例1、实施例5

‑

7和对比例2对比可以发现:实施例5

‑

7中制得的混凝土的导热系数降低,抗压强度提高,这说明本技术将固硫灰与过氧化硅气凝胶粉末进行混合作为掺合料,改善了混凝土的隔热保温效果以及抗压强度。

67.这是由于固硫灰与混凝土之间形成较多的机械孔隙,通过过氧化硅气凝胶粉末与固硫灰的混合掺杂,使得过氧化硅气凝胶粉末负载于固硫灰上对机械孔隙进行填充,且由于过氧化硅气凝胶自身具有较为致密的孔隙,不仅对固硫灰周围的混凝土进行支撑,并且再次向混凝土中引入较多孔隙,进一步延长热量经过混凝土的路径,提高混凝土的隔热保温效果。

68.根据表3可以看出,实施例6制得的混凝土的导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时混凝土中各组分比例较为合适。

69.将实施例6与对比例1进行比较可以发现:在混凝土中添加混合的固硫灰和过氧化硅气凝胶,可有效改善混凝土的强度和隔热保温效果。这是由于过氧化硅气凝胶在混凝土的分散效果不佳,较易发生团聚,使得混凝土的隔热保温效果以及抗压强度不佳。

70.(3)结合实施例1、实施例8

‑

10和对比例3对比可以发现:实施例8

‑

10中选用氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠进行复配,制得的混凝土的隔热保温效果以及抗压强度有所提升,这说明本技术采用氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠复配对固硫灰进行激发,氢氧化钠与固硫灰混合后,激发固硫灰中的活性成分溢出,碳酸钠对活性成分的溢出可进行一定程度的抑制,进而固硫灰中的活性成分溢出速率适宜,使得固硫灰形成的水化凝胶的速率适宜,降低了水化凝胶发生团聚的可能性,保障固硫灰与混凝土之间的结合效果,即保障了混凝土的强度。

71.其次,硅酸钠、强氧化钠以及固硫灰三者混合后,硅酸钠提供一定的硅离子与固硫灰中的活性成分交联后,使得水化凝胶以较快的速度形成,并且形成较为均匀的水化凝胶。通过氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠三者复配,一方面对固硫灰中的活性成分溢出速率进行控制,另一方面,增加硅离子的数量,协同控制水化凝胶的形成,保障水化凝胶均匀且不易团聚,保障混凝土与固硫灰之间的结合效果。

72.根据表3可以发现,实施例10中制得的混凝土的导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时强化剂中各组分比例较为合适。

73.(4)结合实施例10

‑

12对比可以发现:通过调整强化剂中各组分的比例,使得混凝土的抗压效果有所提升,这是由于控制碳酸钠的比例,使得固硫灰中的活性成分的溢出速率得到保障,保障水化凝胶的形成速率,同时对固硫灰的有害膨胀进行抑制,保障混凝土抗压强度。根据表3可以发现,实施例11中制得的混凝土的导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时强化剂中各组分比例较为合适。

74.(5)结合实施例1、实施例13

‑

14和对比例5可以发现:通过对水镁石进行改性处理,制得的混凝土的导热系数显著降低、抗压效果显著提升,这说明本技术通过对水镁石进行

改性,使得水镁石中的活性基团聚集于水镁石表面,提高水镁石与固硫灰之间的结合效果,再通过丙烯酸树脂与硅烷偶联剂复配,一方面,引入亲水基团提高水镁石在硬化包覆液中的分散效果,另一方面,进一步提高水镁石表面的界面结合效果,增强水镁石与固硫灰之间的结合效果,使得固硫灰的强度稳定提高,改善了混凝土的抗压强度,同时改善了混凝土的隔热保温效果。

75.根据表3可以发现,实施例14中制得的混凝土导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时硬化包覆液中各组分比例较为合适。

76.(6)结合实施例1和实施例15

‑

16对比可以发现:通过调整水镁石的粒径,使得混凝土的隔热保温效果以及抗压强度均有所提升,这是由于水镁石不仅包覆于固硫灰外,同时对固硫灰内部的孔隙的内壁进行包覆,因此适宜的粒径,使得水镁石可进入硅灰的孔隙并对孔隙内壁均匀地包覆,从而进一步提高固硫灰的强度,改善混凝土的强度,同时孔隙的维持效果较佳,使得混凝土获得长效且稳定的隔热保温效果。根据表3可以发现,实施例16中制得的混凝土导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时水镁石的粒径较为合适。

77.(7)结合实施例1、实施例17

‑

18对比可以发现:通过调整加压处理的压力,使得混凝土的隔热保温效果以及抗压强度有所提升,这是由于在适宜的压力下,进一步增加水镁石与固硫灰之间的结合效果,使得水镁石稳定负载于固硫灰之上,稳定提高固硫灰的强度,使得混凝土的强度得到稳定的提升,同时获得长效且稳定的隔热保温效果。根据表3可以发现,实施例17中制得的混凝土导热系数最低以及抗压强度最佳,说明此时的压力较为合适。

78.(8)结合实施例1、实施例19

‑

20对比可以发现:通过调整硬化层的厚度,使得混凝土的隔热系数和抗压强度有所提升,这说明本技术通过控制硬化层的厚度,不仅使得硬化层可均匀包覆于固硫灰外,稳定增强固硫灰的强度,即增强混凝土的强度,同时,降低了硬化层过厚导致硬化层对固硫灰表面孔隙堵塞的可能性,保障通过固硫灰上的孔隙增加混凝土的传热路径的效果,改善了混凝土的隔热保温效果和抗压强度。

79.根据表3可以看出,实施例19中制得的混凝土的隔热保温效果以及抗压强度最佳,说明此时的硬化层的厚度较为适宜。

80.本具体实施例仅仅是对本技术的解释,其并不是对本技术的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本技术的权利要求范围内都受到专利法的保护。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。