1.本实用新型涉及一种变换器,尤其是一种单相变换器的电路结构,属于新能源光伏发电系统技术领域。

背景技术:

2.随着新能源的不断发展,对光伏发电系统的发电效率的要求也越来越高。其中, dcac变换器作为光伏发电系统的核心器件,直接影响光伏发电系统的转换效率。

3.dcac变换器可以将直流电转换为交流电,新能源发电行业比较普遍的做法是将pv、电池和经过整流处理后的风力等直流电转换为交流电进行并网处理。高效的dcac变换器对发电系统及其关键,它决定了整个发电系统的转换效率;针对光伏发电运用场合,寻求高效的dcac拓扑成为行业共同努力的方向。中国专利cn 102474200 b给出了一种含6个开关管的低漏电流拓扑,h4的基础上在2个桥臂中点增加一组双向开关用于提供零电平续流回路,以提供零电平续流回路,该拓扑为业界常用拓扑。该种结构的变换器需要每个开关周期参与开关的开关管都是两个,开关损耗较大。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服上述不足之处,从而提供一种单相变换器的电路结构,能减少变换过程中的开关损耗,每个开关周期仅有一个开关管参与开关,能降低开关损耗,性能可靠,工作效率高,且能保证发电系统的转换效率。

5.按照本实用新型提供的技术方案:一种单相变换器的电路结构,其包括六个开关管及六个二极管;所述六个二极管分别为第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管第五二极管及第六二极管;所述六个开关管分别为第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管及第六开关管;所述第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管及第六二极管分别反并联连接在对应的所述第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管、第五开关管及第六开关管的两端,组成第一开关管组件、第二开关管组件、第三开关管组件、第四开关管组件、第五开关管组件及第六开关管组件;

6.所述单相变换器的电路结构还包括:第一电感、第二电感、直流母线电容及滤波电容,其电路元器件连接关系如下:

7.所述第一开关管的集电极通过导线分别与第一电感的一端、第二电感的一端及第三开关管的集电极相连;所述第一开关管的发射极通过导线分别与第二开关管的集电极、第六开关管的发射极及滤波电容的一端相连;所述第一电感的另一端通过导线与第六开关管的集电极相连;所述第二电感的另一端通过导线与所述第五开关管的集电极相连,所述第三开关管的发射极通过导线分别与所述第五开关管的发射极、滤波电容的另一端及第四开关管的集电极相连,所述第四开关管的发射极通过导线分别与第二开关管的发射极、直流母线电容的一端相连,所述直流母线电容的另一端通过导线分别与第一开关管的集电极、第一电感的一端、第二电感的一端及第三开关管的集电极相连;从而构成一个控制回

路。

8.作为本实用新型的进一步改进,所述滤波电容并联连接在所述单相变换器的第一输出端以及第二输出端之间。

9.作为本实用新型的进一步改进,所述第一开关管、所述第二开关管、所述第三开关管、所述第四开关管、所述第五开关管、所述第六开关管为igbt或mos管。

10.作为本实用新型的进一步改进, 所述第一开关管组件、第二开关管组件、第三开关管组件、第四开关管组件、第五开关管组件及第六开关管组件结构相同。

11.作为本实用新型的进一步改进,所述第一开关管组件包括第一开关管及第一二极管,所述第一开关管反并联第一二极管,第一二极管负极连接第一开关管的集电极,第一二极管正极连接第一开关管的发射极。

12.本实用新型与现有技术相比其特点和优势主要表现在:

13.本实用新型由于采用六个二极管分别反并联连接在对应的六个开关管的两端,并配有两个电感,一组直流母线电容,能根据需要可在电网的两端并联一定的滤波电容用于滤除电网的纹波;在全功率范围每时刻均只有两个管子高频工作,每个开关周期仅有一个开关管参与开关,能降低开关损耗,可提高工作效率;且具有结构简单,性能可靠,能保证发电系统的转换效率高的特点。

附图说明

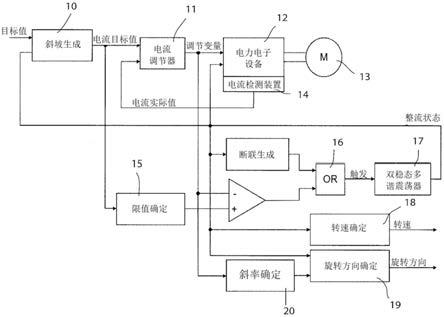

14.图1为本实用新型的电路结构原理图。

15.附图标记说明:第一开关管q1、第二开关管q2、第三开关管q3、第四开关管q4、第五开关管q5、第六开关管q6、第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5、第六二极管d6、直流母线电容c1、滤波电容c2、第一电感l1及第二电l2。

具体实施方式

16.下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

17.如图1所示,所述一种单相变换器的电路结构,包括六个开关管及六个二极管;所述六个二极管分别为第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5及第六二极管d6;所述六个开关管分别为第一开关管q1、第二开关管q2、第三开关管q3、第四开关管q4、第五开关管q5及第六开关管q6。所述第一二极管d1、第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5及第六二极管d6分别反并联连接在对应的所述第一开关管q1、第二开关管q2、第三开关管q3、第四开关管q4、第五开关管q5及第六开关管q6的两端,分别组成为第一开关管组件、第二开关管组件、第三开关管组件、第四开关管组件、第五开关管组件及第六开关管组件。

18.优选地,所述第一开关管组件、第二开关管组件、第三开关管组件、第四开关管组件、第五开关管组件及第六开关管组件结构相同。

19.如图1所示,所述第一开关管组件包括第一开关管q1及第一二极管d1,所述第一开关管q1反并联第一二极管d1,第一二极管负极连接第一开关管q1的集电极,第一二极管正极连接第一开关管q1的发射极。

20.所述单相变换器的电路结构还包括:第一电感l1、第二电感l2、直流母线电容c1及

滤波电容c2,其电路元器件连接关系如下:

21.所述第一开关管组件包括第一开关管q1、第二开关管组件包括第二开关管q2、第三开关管组件包括第三开关管q3、第四开关管组件包括第四开关管q4、第五开关管组件包括第五开关管q5、第六开关管组件包括第六开关管q6。

22.所述第一开关管组件包括第一开关管q1,所述第一开关管q1的集电极通过导线分别与第一电感l1的一端、第二电感l2的一端及第三开关管q3的集电极相连;所述第一开关管q1的发射极通过导线分别与第二开关管q2的集电极、第六开关管q6的发射极及滤波电容c2的一端相连;所述第一电感l1的另一端通过导线与第六开关管q6的集电极相连;所述第二电感l2的另一端通过导线与所述第五开关管q5的集电极相连,所述第三开关管q3的发射极通过导线分别与所述第五开关管q5的发射极、滤波电容c2的另一端及第四开关管q4的集电极相连,所述第四开关管q4的发射极通过导线分别与第二开关管q2的发射极、直流母线电容c1的一端相连,所述直流母线电容c1的另一端通过导线分别与第一开关管q1的集电极、第一电感l1的一端、第二电感l2的一端及第三开关管q3的集电极相连;从而构成一个控制回路。

23.优选地,所述滤波电容c2并联连接在所述单相变换器的第一输出端以及第二输出端之间。

24.所述第一开关管q1、所述第二开关管q2、所述第三开关管q3、所述第四开关管q4、所述第五开关管q5、所述第六开关管q6为igbt或mos管。

25.所述第一开关管q1的基极、所述第二开关管q2的基极、所述第三开关管q3的基极、所述第四开关管q4的基极、所述第五开关管q5的基极、所述第六开关管q6的基极悬空。

26.各个工作模态电流流向为:

27.第一工作模态:有功电流路径为bus

→

第一电感l1

→

第六开关管q6

→

滤波电容c2

→

第四开关管q4

→

bus

‑

;当需要发无功时,无功电流路径相应为

→

bus

‑

第四二极管d4

→

滤波电容c2

→

第六二极管d6

→

第一电感l1

→

bus ;

28.在第一工作模态情况下,控制所述第六开关管q6、所述第四开关管q4导通,控制所述第三开关管q3关断。

29.第二工作模态:有功电流路径为第一电感l1

→

第六开关管q6

→

滤波电容c2

→

第三二极管d3

→

第一电感l1;当需要发无功时,无功电流路径相应为第一电感l1

→

第三开关管q3

→

滤波电容c2

→

第六二极管d6

→

第一电感l1;

30.第二工作模态情况下,控制所述第六开关管q6、所述第三开关管q3导通,控制所述第四开关管q4关断。

31.第三工作模态:有功电流路径为bus

→

第二电感l2

→

第五开关管q5

→

滤波电容c2

→

第二开关管q2

→

bus

‑

;当需要发无功时,无功电流路径相应为bus

‑→

第二二极管d2

→

滤波电容c2

→

第五二极管d5

→

第二电感l2

→

bus ;

32.第三工作模态情况下,控制所述第五开关管q5、所述第二开关管q2导通,控制所述第一开关管q1关断。

33.第四工作模态:有功电流路径为第二电感l2

→

第五开关管q5

→

滤波电容c2

→

第一二极管d1

→

第二电感l2;当需要发无功时,无功电流路径相应为第二电感l2

→

第一开关管q1

→

滤波电容c2

→

第五二极管d5

→

第二电感l2。

34.第四工作模态情况下,控制所述第五开关管q5、所述第一开关管导通q1,控制所述第二开关管q2关断。

35.本实用新型电路根据需要可在电网vgrid的两端并联一定的滤波电容用于滤除电网的纹波。每个开关周期仅有一个开关管参与开关,每时刻均只有两个管子高频工作,可降低开关损耗,保证了方案的高效率,旦具有结构简单,效率高,emi特性好的特点。

36.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。