1.本发明是一种倾斜层状岩盐建造盐穴储库方法,属于岩盐水溶开采建造盐穴储气库范畴,适合于高角度倾斜岩盐类矿床开采及盐岩溶腔建造。

背景技术:

2.国外的盐穴储气库主要建造在盐丘中,由于国内岩盐矿床多为层状岩盐,矿层层数多、单层薄、夹层多、品位差异大等客观地质条件限制,增大了在层状盐岩中建造能源储库的难度。我国盐矿以层状岩盐为主,岩盐沉积之后,不同程度会受到后期构造活动影响,岩盐层整体倾斜或挤压变形十分常见。我国岩盐溶腔储油气发展起步较晚,岩盐溶腔储库大多选取水平或低倾角盐层(一般选取0-15

°

),缺少针对高角度倾斜盐层地质条件建造的研究,因此急需一些适合这些倾斜岩盐建造储库的方法,可以有效扩大盐穴储气库选址范围。

3.随着钻井技术不断提高,造腔方法研究不断深入,造腔技术由传统单井正反循环建腔,逐渐发展至连通双井快速建腔,以及丛式井造腔等方法,同时也提出了老腔改造利用方法。随着双井建腔研究不断深入,如cn103850711a提出盐穴储气库双井建库方法,是一种双井近距离建腔方法;cn107035343a提出一种利用油垫法改造老腔腔体的方法;cn106481360a提出一种双井不对称采卤快速建造盐穴储库工艺,主要通过直井注水、斜井出卤,在直井位置快速造腔,双井不对称造腔,双井造单腔为主,现有的建库造腔技术很难满足倾斜层状岩盐建造储库的需求。

4.另外,cn110005468a公开了一种水平腔盐穴储气库及其建造方法,其建造水平腔体,造斜井和倾斜水平段为裸眼井,造腔步骤中,两井施工明确先后顺序:先完成一口井造腔后,第二口连通井开始施工建造,后水平段分步造腔。

5.cn110593917a公开了一种快速建造平卧式超大盐穴溶腔储库方法,主要针对双井或多井建造建造平卧式腔体,适用于低角度岩盐层。

6.cn102587980a公开了一种多夹层盐穴储气库及其建造方法,其为单井单腔造腔工艺,主要针对多夹层岩盐层造腔。

7.盐层倾斜导致腔体偏溶十分明显,盐层倾斜溶腔会沿盐层上倾方向侧溶(偏溶),溶腔中心偏移严重,腔体形态难以控制,是倾斜盐层造腔难点。现有的建库技术也无法满足倾斜层状岩盐建造储库的需求,导致倾斜角度较大岩盐矿区在前期选址时被舍弃,不被纳入储库建造范围。

技术实现要素:

8.本发明提出一种针对倾斜层状岩盐建造盐穴储库的方法,根据岩盐的溶蚀规律,岩盐矿层的溶蚀以上溶为主,侧溶次之,下溶最慢,而倾斜盐层腔顶高点不断向地层倾斜高点位置偏移。本发明顺盐层倾向布井,充分利用盐层上倾方向侧溶优势,辅助调整注水方式及斜井造斜段套管出水口位置,控制两井中间通道岩盐侧溶及上溶腔顶高度,实现中间通

道岩盐全部溶解,顶部近水平,与底部倾斜盐层,形成“楔形”腔体。利用高点斜井注气,低点直井排卤,充分利用腔体上部沉渣空隙体积,提高储气库利用效率。

9.本发明提出了一种倾斜岩盐层建造盐穴储库方法。具体地说是包含一口直井和一口定向井(斜井),垂直盐层走向布井,盐层倾向低点位置为直井,盐层倾向高点位置为斜井,利用定向连通技术建成一组连通井。斜井钻井轨迹沿地层倾斜趋势,在首采层底部与直井对接。利用地层自然倾斜向上侧溶特点,分三个阶段造腔:早期以直井注水为主、斜井出卤,以直井段造腔为主;中期直井、斜井交替注水,直井一侧、中间通道同时造腔;晚期斜井注水为主、直井出卤,以斜井段造腔为主。造腔过程中通过声纳测腔,通过割管及注排水方式调整,控制腔体上溶高度基本一致。该方法具体步骤如下:

10.(1)在高角度(岩盐层倾角可选范围为15-50

°

)倾斜盐层矿区,近似沿地层倾向(与倾向方向控制在

±

10

°

范围内),布置一组定向连通井,直井在盐层下倾方向低点位置,定向对接井(斜井)在盐层上倾方向高点位置,两井水平间距根据盐层倾角进行调整;

11.优选地,两井间距根据岩盐层倾角大小适当调整,倾角较小时两井间距适当减小,倾角较大时两井间距可适当扩大,选取岩盐层倾角范围为15-50

°

,优选为20-45

°

;岩盐层的倾角15-30

°

时,两井间距范围为120-180m;当倾角为30-40

°

时,两井间距范围为180-260m;当倾角为40-50

°

,两井间距范围为260-330m。

12.(2)通过定向对接双井连通,定向对接井顺盐层下倾方向,沿首采层与直井实现对接,在首采层底板预留岩盐10-40m(例如25m),直井套管口与斜井套管口距离水平(管口水平间距)约为两井间距的1/5-1/2,优选1/4-1/3(例如1/3);

13.优选地,斜井轨迹沿岩盐层自然倾斜方向,造斜段套管延长下至两井中下部位置,通过造斜段套管延长控制中间通道造腔,直井、斜井套管口垂深基本保持一致,两管口垂深偏差控制在

±

10m范围内。

14.(3)两井轮换注水建槽,优选地,两井注水流量控制在50-100m3/h,建槽期为3-6个月,可1-2个月倒井一次,至直井腔体体积达到2万方以上,建槽完成;

15.还优选地,直井、斜井注水总量之比一般为1:0.7-1:1.3,优选约为1:1,建槽周期可根据实际情况适当延长,防止难溶物沉积后及盐层垮塌堆积堵塞套管,扩大建槽时腔体规模。

16.(4)造腔早期,以直井注水、斜井出卤为主,直井注水流量控制100-200m3/h,优选为120-180m3/h,控制直井一侧腔体上溶及侧溶,直井第一次上溶高度控制在30-80m,优选40-70m,割管一次,随后腔体每上溶20-60m,优选30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度1-10m(优选3-8m,更优选4-6m,例如5m),至直井腔体上溶高度达到设计高度1/2-2/3,或水平方向形成溶腔轮廓至井间距1/3-1/2位置,造腔早期完成;

17.优选地,防止出卤管道卤水过饱和结晶堵塞管道,可定期倒井(例如每隔3-9个月倒井),斜井注水流量控制在80-150m3/h,直井、斜井注水总量之比控制在6:1-3:1(优选3.5-4.5:1,例如约4:1),快速建造直井一侧腔体为主,期间斜井不割管。

18.(5)造腔中期,调整直井与斜井交替注水,直井注水流量控制在100-150m3/h,优选为120-140m3/h,斜井注水流量控制在150-240m3/h,优选为170-220m3/h,利用腔体沿盐层上倾方向侧溶,斜井大流量注水,促进直井段腔体上溶、中间通道腔体快速侧溶及上溶;

19.优选地,调整斜井与直井注水量之比为3:1-1:1(优选1.5-2.5:1,例如2:1),造腔

中期根据腔体发育情况,直井、斜井均需要进行割管,直井段腔体每上溶20-60m,优选30-40m,割管一次,斜井一侧每当侧溶半径扩大10-30m,优选15-25m(例如20m),且斜井割口位置对应腔体上溶高度与直井一侧腔体高度一致,割管一次,直井、斜井割管保留套管在腔内悬空长度为1-10m(优选3-8m,更优选4-6m,例如5m),造腔中期需要多次重复上述过程,当直井腔体上溶高度达到设计高度3/4-4/5,或水平方向形成溶腔发育至井间距2/3-3/4位置,造腔中期完成。

20.(6)造腔晚期,以斜井注水、直井出卤为主,斜井注水流量控制在100-150m3/h,优选为120-130m3/h,如125m3/h,可定期3-8个月倒井一次倒井后,直井注水流量控制在30-80m3/h,优选为40-60m3/h,斜井、直井注水总量之比控制在6:1-3:1,优选5:1,促进斜井一侧腔体发育,斜井一侧腔体侧溶10-30m,优选为15-25m,且斜井套管割口垂向上对应腔顶位置上溶高度与直井一侧上溶高度基本一致后,斜井套管割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度1-10m(优选3-8m,更优选4-6m,例如5m),直至斜井段套管完全割掉,期间直井不割管;

21.进一步地,斜井段套管完全割掉,斜井转化为直井,斜井注水流量控制在150-240m3/h,优选为170-220m3/h,直井注水流量控制在30-80m3/h,优选为40-60m3/h,3-8个月倒井一次,斜井、直井注水总量之比控制在10:1-3:1,优选8:1-5:1,随后每上溶20-60m,优选30-40m,割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度1-10m(优选3-8m,更优选4-6m,例如5m),腔顶至顶板最薄处预留盐层厚度大于40m,腔体上溶高度基本达到设计高度,最终控制斜井段腔体上溶高度与直井腔体高度基本一致,形成一个直井、中间通道、斜井腔体连通的“楔形”腔体。

22.腔体建成后,注气排卤过程利用盐层倾斜腔体高度差;盐层上倾高点位置定向井注气,盐层倾向低点位置直井排卤,能够有效利用腔体上部沉渣空隙体积。排气过程盐层倾向低点位置直井注水,盐层上倾高点位置定向井排气,利用气体密度小于卤水,能够将储气全部排出,减少垫气,显著提高储库调节效率。

23.本发明创新点及优点:

24.(1)通过直井、斜井和通道腔体造腔,充分利用两井之间腔体,建造腔体规模大,利用倾斜盐层侧溶规律,解决倾斜岩盐层无法建造大溶腔储库难题,首次提出一种“楔形”腔体。

25.(2)井位顺地层倾向布置,定向井顺地层倾向钻进,有利于钻探施工。

26.(3)充分利用沿盐层上倾方向侧溶规律,结合斜井造斜段套管适当割管,可以人为控制上溶位置、上溶高度及腔体形态;利用盐层自然倾斜向上侧溶,斜井与直井注水组合,人为干预,扩大侧溶优势。

27.(4)利用盐层倾斜高差,斜井注气过程,能够充分利用沉渣空隙,实现腔体体积利用最大化;斜井注饱和卤水排气过程能够将储气全部排出,提高储库利用效率。

28.(5)腔顶为近水平、腔底沿盐层倾斜方向,突破常规单井腔体、水平腔体限制,针对倾斜岩盐层建成“楔形”腔体。

附图说明

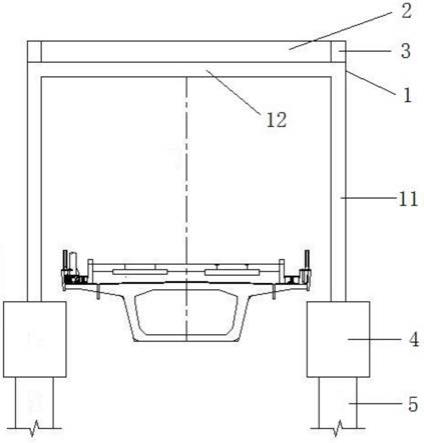

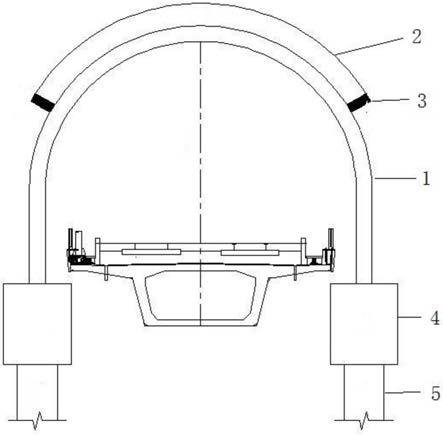

29.图1为倾斜盐层腔体发育过程示意图。

30.图2为倾斜盐层位布置及定向井对接示意图。

31.图3为倾斜盐层建腔早期腔体发育示意图。

32.图4为倾斜盐层建腔中期腔体发育示意图。

33.图5为倾斜盐层建腔晚期腔体发育示意图。

34.图6为倾斜盐层最终“楔形”腔体形态示意图。

35.图7为倾斜盐层最终腔体切面形态示意图。

36.其中,1为直井;2为定向对接井;3为倾斜岩盐层;4为夹层;5为定向井套管口;6为直井第1次割管位置;7为直井第2次割管位置;8为直井第3次割管位置;9为直井第1次割管时腔体形态;10为直井第2次割管时腔体形态;11为直井第3次割管时腔体形态;12为早期腔体轮廓;13为早期发育腔体;14为斜井第1次割套管位置;15为斜井第2次割套管位置;16为斜井第3次割套管位置;17为斜井第4次割套管位置;18为斜井第1次割管时腔体形态;19为斜井第2次割管时腔体形态;20为斜井第3次割管时腔体形态;21为斜井第4次割管时腔体形态;22为中期腔体轮廓;23为中期发育腔体;24为斜井第5次割套管位置;25为斜井第6次割套管位置;26为斜井第7次割套管位置;27为斜井第8次割套管位置;28为斜井第6次割管时腔体形态;29为斜井第7次割管时腔体形态;30为斜井第8次割管时腔体形态;31为晚期腔体轮廓;32为晚期发育腔体;33为难溶沉积物;34为难溶沉积物沉积面;35最终腔体轮廓;36为有效腔体;37为直井附近切面位置;38为中间通道切面位置;39为斜井附近切面位置;40为直井附近切面图;41为中间通道切面图;42为斜井附近切面图。

具体实施方式

37.以下结合某岩盐矿区实施例进一步详细描述本发明:但并非是对本发明的限制,这些描述只是为了进一步阐述本发明的特征及优点,而不是对权利要求的限制。凡依照本发明公开内容所作的任何本领域的等同替换,均属本发明保护范围。

38.图1为倾斜盐层腔体发育过程示意图,其中在高角度(角度范围15~50

°

)倾斜岩盐层3矿区,近似沿地层倾向(与倾向方向控制在

±

10

°

范围内调整),布置一组定向连通井,直井1在盐层下倾方向低点位置,定向对接井(斜井)2在盐层上倾方向高点位置,两井水平间距根据盐层倾角进行调整;

39.通过定向对接双井连通,定向对接井顺盐层下倾方向,沿首采层与直井实现对接,在首采层底板预留10-30m岩盐,斜井套管下伸至斜井倾斜段中下部位,保持斜井管口5与直井套管口基本在同一垂直深度,两管口垂深偏差控制在

±

10m范围内,直井套管口与斜井套管口距离(管口水平间距)约为两井间距的1/5-1/2(例如1/3);

40.1、2两井轮换注水建槽,建槽周期控制在3-6个月,至直井腔体达到2万方以上,建槽完成;

41.造腔早期,以直井1注水、斜井2出卤为主,控制直井一侧腔体自然上溶及侧溶,直井1第一次割管位置6,割管保留套管在腔内悬空长度1-10m,随后腔体每上溶20-60m,割管一次,割口7为直井第2次割管位置,造腔过程重复多次割管,形成早期腔体轮廓12;

42.造腔中期,调整直井1与斜井2交替注水,造腔中期根据腔体发育情况,直井、斜井均需要进行割管,直井段腔体每上溶20-60m,割管一次,割口8为直井第3次割管位置,斜井一侧每当侧溶半径扩大10-30m,且斜井割口位置对应腔体上溶高度与直井一侧腔体高度一

致,割管一次,割口14-17对应斜井第1-4次割套管位置;直井、斜井割管保留套管在腔内悬空长度为1-10m,造腔中期需要多次重复上述过程,利用腔体沿盐层上倾方向侧溶,斜井大流量注水,促进直井段上溶、中间通道腔体快速侧溶及上溶,形成早期腔体轮廓22;

43.造腔晚期,以斜井注水、直井出卤为主,促进斜井段腔体发育,根据上溶、侧溶情况斜井2套管定期割管,斜井24、25割口对应第5、6次割管,直至斜井段套管完全割掉,斜井转化为直井,26、27割口对应第7、8次割管,最终控制斜井段腔体上溶高度与直井腔顶高度基本一致,形成晚期腔体轮廓31;

44.直井一侧上溶距离大,中间通道上溶高度沿盐层上倾方向逐渐减小,斜井一侧上溶距离较小,最终形成顶部近水平、底部盐层自然倾斜的“楔形”腔体32。

45.实施例1

46.(1)该盐矿盐层近东西向(走向约90

°

),盐层倾向近南北向(倾向约180

°

),为单斜盐层,局部盐层倾角达15-35

°

,平均约25

°

,累计岩盐层厚约800m。在沿倾向方向(南北方向),布置一组定向连通井,直井在盐层下倾方向低点位置,定向对接井在盐层上倾方向高点位置(如图2),井间水平距为180m,直井垂深1710m,套管口垂深1673m,斜井造斜点垂深1606m,斜井套管口垂直深度1670m,直井与斜井套管口距离48m,约为井间距1/4。

47.(2)通过定向对接,定向对接井沿地层倾斜方向,沿首采盐层底部与直井实现对接,自下而上依次开采,首采层底板预留20m岩盐。

48.(3)直井、斜井轮换注排建槽,建槽期持续5个月,两井流量控制在50-100m3/h,平均流量84m3/h,直井斜井每1个月倒井一次,累计注水30万方,形成腔体体积2.2万方,完成建槽。

49.(4)造腔早期,以直井注水,斜井出卤为主,直井注水速度约150-180m3/h,平均注水流量约170m3/h,为防止出卤管道卤水过饱和结晶堵塞管道,每3-9个月倒井一次,斜井注水流量控制在80-150m3/h,平均流量约110m3/h,直井、斜井注水总量之比为5:1。每隔5-8个月进行一次声纳测腔,直井一侧腔体第一次上溶高度76m,割管一次,第一次割管保留套管在腔内悬空长度6m,随后腔体每上溶30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为3-8m,促进直井段腔体快速上溶,直井腔体腔顶上溶至1450m,期间直井共割管5次,最后一次割管深度1455m,腔体上溶约为设计上溶高度的1/2,腔体最高点位置沿地层上倾方向偏溶约50m(图3)。

50.(5)造腔中期,直井斜井交替注水直井注水流量控制在100-150m3/h,平均注水流量约135m3/h,斜井注水流量控制在150-240m3/h,平均注水流量约210m3/h,3-8个月倒井一次,斜井与直井注水量之比为2:1,每6-10个月进行一次声纳测腔,随后直井段腔体每上溶30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为3-8m,向斜井一侧每当侧溶半径扩大10-30m,且套管割口位置上溶高度与直井一侧腔体高度基本一致,割管一次,斜井割管保留套管在腔内悬空长度为4-6m,期间斜井共割管8次,直井割管7次,腔顶平均深度在1210m,中期斜井累计侧溶约75m,水平方向形成溶腔发育至井间距2/3-3/4位置,中期造腔完成(图4)。

51.(6)造腔晚期,以斜井注水为主,直井出卤,建腔后期以建造斜井一侧腔体为主,斜井注水流量控制在100-150m3/h,平均流量为135m3/h,每3-8个月倒井一次倒井后,直井注水流量控制在30-80m3/h,平均流量约50m3/h,斜井、直井注水总量之比4:1,促进斜井一侧腔体

发育,斜井一侧腔体侧溶10-30m,且斜井割口垂向上对应腔顶位置上溶高度与直井一侧上溶高度基本一致后,斜井套管割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度4-6m,期间斜井共割管4次,斜井段套管完全割掉。

52.进一步地,斜井段套管完全割掉,斜井转化为直井,斜井注水流量控制在150-240m3/h,平均流量180m3/h,直井注水流量控制在30-80m3/h,平均流量50m3/h,3-8个月倒井一次倒井后,斜井、直井注水总量之比7:1,随后每上溶30-40m,割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度3-8m,期间斜井共割管12次,最终控制斜井段腔体上溶高度与直井腔体高度基本一致,斜井最后一次割管管口深度1192m,斜井腔顶点高度在1185m,直井腔顶点高度在1190m,形成一个直井、中间通道、斜井腔体连通的“楔形”腔体(图5)。

53.(7)通过声纳测腔,直井腔底不溶物沉渣面深度在1261m,斜井沉渣面深度在1264m。腔体形态为以南北长约220m,东西宽约60m,净腔高度约70m,有效体积约70万方(图6)。

54.实施例2

55.(1)该盐矿盐层走向约60

°

,盐层倾向约150

°

,为单斜盐层,局部盐层倾角28-42

°

,平均约35

°

,累计岩盐层厚约600m。在近似沿倾向方向,布置一组定向连通井,直井在盐层下倾方向低点位置,定向对接井在盐层上倾方向高点位置(如图2),井间水平距为200m,直井垂深1596m,直井套管口垂深1570m,斜井造斜点垂深1465m,斜井套管口垂直深度1565m,直井与斜井套管口距离60m,占井间距的3/10。

56.(2)通过定向对接,定向对接井沿地层倾斜方向,沿首采层底部与直井实现对接,首采层底板预留18m岩盐,自下而上依次开采。

57.(3)直井、斜井轮换注排建槽,直井、斜井轮换注排建槽,建槽期持续4个月,两井流量控制在50-100m3/h,平均流量90m3/h,直井、斜井每1.5个月倒井一次,累计注水26万方,形成腔体体积2.1万方,完成建槽。

58.(4)造腔早期,以直井注水为主,直井注水速度约150-180m3/h,平均注水流量约160m3/h,为防止出卤管道卤水过饱和结晶堵塞管道,每3-9个月倒井一次,斜井注水流量控制在80-150m3/h,平均流量约100m3/h,直井、斜井注水总量之比为4:1,每隔5-8个月进行一次声纳测腔,直井一侧腔体第一次上溶高度57m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为4m,随后腔体每上溶30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为3-8m,促进腔体快速上溶,腔体上溶至1350m,期间直井共割管6次,最后一次割管深度1355m,达到设计上溶高度1/3-1/2,腔体最高点位置沿地层上倾方向偏溶约70m,早期造腔完成(图3)。

59.(5)造腔中期,直井斜井交替注水直井注水流量控制在100-150m3/h,平均注水流量约120m3/h,斜井注水流量控制在150-240m3/h,平均注水流量约200m3/h,3-8个月倒井一次,斜井与直井注水量之比为2.5:1,每6个月进行一次声纳测腔,随后直井段腔体每上溶30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为3-8m,向斜井一侧每当侧溶半径扩大10-30m,且套管割口位置上溶高度与直井一侧腔体高度基本一致,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为4-6m,期间斜井共割管8次,直井割管5次,腔顶点平均深度在1175m,中期斜井累计侧溶约80m,水平方向形成溶腔发育至井间距2/3-3/4位置,中期造腔完成(图4)。

60.(6)造腔后期,以斜井注水为主,斜井注水流量控制在100-150m3/h,平均流量为120m3/h,每3-8个月倒井一次倒井后,直井注水流量控制在30-80m3/h,平均流量约40m3/h,

斜井、直井注水总量之比5:1,促进斜井一侧腔体发育,斜井一侧腔体侧溶10-30m,且斜井割口垂向上对应腔顶位置上溶高度与直井一侧上溶高度基本一致后,斜井套管割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度3-8m,期间斜井共割管4次,斜井段套管完全割掉。

61.进一步地,斜井段套管完全割掉,斜井转化为直井,斜井注水流量控制在150-240m3/h,平均流量200m3/h,直井注水流量控制在30-80m3/h,平均流量55m3/h,3-8个月倒井一次倒井后,斜井、直井注水总量之比8:1,随后每上溶30-40m,割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度3-8m,最终控制斜井段腔体上溶高度与直井腔体高度基本一致,斜井共割管8次,最后一次割管管口深度1163m,斜井上溶高度在1160m,直井腔顶点高度在1161m,形成一个直井、中间通道、斜井腔体连通的“楔形”腔体(图5)。

62.(7)通过声纳测腔,直井腔底不溶物沉渣面深度在1298m,斜井沉渣面深度在1290m。腔体形态为以长约240m,腔体宽约57m,净腔高度约135m,有效体积约97.5万方(图6)。

63.实施例3

64.(1)该盐矿盐层走向约138

°

,盐层倾向约228

°

,为单斜盐层,局部盐层倾角36-49

°

,平均约43

°

,累计岩盐层厚约530m。在近似沿倾向方向,布置一组定向连通井,直井在盐层下倾方向低点位置,定向对接井在盐层上倾方向高点位置(如图2),井间水平距为280m,直井垂深1883m,直井套管口垂深1815m,斜井造斜点垂深1605m,斜井套管口垂直深度1810m,直井与斜井套管口距离70m,占井间距1/4。

65.(2)通过定向对接,定向对接井沿地层倾斜方向,沿首采层底部直井实现对接,首采层底板预留25m岩盐,自下而上依次开采。

66.(3)直井、斜井轮换注排建槽,直井、斜井轮换注排建槽,建槽期持续6个月,两井流量控制在50-100m3/h,平均流量95m3/h,直井斜井每2个月倒井一次,累计注水41万方,形成腔体体积2.8万方,完成建槽。

67.(4)造腔早期,以直井注水为主,直井注水速度约150-180m3/h,平均注水流量约170m3/h,为防止出卤管道卤水过饱和结晶堵塞管道,每3-9个月倒井一次,斜井注水流量控制在80-150m3/h,平均流量约120m3/h,直井、斜井注水总量之比为5.5:1,每5-8个月进行一次声纳测腔,直井一侧腔体第一次上溶高度77m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为5m,随后腔体每上溶30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为3-8m,促进腔体快速上溶,直至直井腔体上溶在1650m,期间直井共割管5次,最后一次割管深度1655m,达到设计上溶高度的1/3-1/2,腔体最高点位置沿地层上倾方向偏溶约78m(图3)。

68.(5)造腔中期,调整直井与斜井交替注水,直井斜井交替注水直井注水流量控制在100-150m3/h,平均注水流量约135m3/h,斜井注水流量控制在150-240m3/h,平均注水流量约230m3/h,3-8个月倒井一次,斜井与直井注水量之比为3:1,每6个月进行一次声纳测腔,直井腔体每上溶30-40m,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为3-8m,斜井一侧每当侧溶半径扩大10-30m,且套管割口位置上溶高度与直井一侧腔体高度基本一致,割管一次,割管保留套管在腔内悬空长度为4-6m,期间斜井共割管8次,直井腔顶点平均深度在1530m,中期斜井累计侧溶约120m,水平方向形成溶腔发育至井间距2/3-3/4位置,中期造腔完成(图4)。

69.(6)造腔晚期,以斜井注水为主,斜井注水流量控制在100-150m3/h,平均流量为135m3/h,每3-8个月倒井一次倒井后,直井注水流量控制在30-80m3/h,平均流量约55m3/h,

斜井、直井注水总量之比6:1,促进斜井一侧腔体发育,斜井一侧腔体侧溶10-30m,且斜井套管口(割管口)垂向上对应腔顶位置上溶高度与直井一侧上溶高度基本一致后,斜井套管割管一次,每次割管保留套管在腔内悬空长度3-8m,期间斜井共割管3次,斜井段套管完全割掉。

70.进一步地,斜井段套管完全割掉,斜井转化为直井,斜井注水流量控制在150-240m3/h,平均流量220m3/h,直井注水流量控制在30-80m3/h,平均流量60m3/h,3-8个月倒井一次倒井后,斜井、直井注水总量之比6:1,随后斜井每上溶30-40m,割管一次,期间斜井共割管5次,每次割管保留套管在腔内悬空长度4-6m,最终控制斜井段腔体上溶高度与直井腔体高度基本一致,最后一次割管管口深度1490m,斜井上溶高度在1488m,直井腔顶点高度在1493m,形成一个直井、中间通道、斜井腔体连通的“楔形”腔体(图5)。

71.(7)通过声纳测腔,直井腔底不溶物沉渣面深度在1570m,斜井沉渣面深度在1558m。腔体形态为长轴约300m,宽约62m,净腔高度约75m,有效体积约60万方(图6)。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。