本实用新型属于电子产品技术领域,尤其涉及一种电子产品壳体结构及电子产品。

背景技术:

目前常见的手表类电子产品的结构特征是圆形或方形陶瓷表壳,在陶瓷表壳12点钟和6点钟方位设置两个连接表带的连接耳结构;陶瓷表壳虽然美观,但是在跌落过程中容易开裂;尤其是外伸的连接耳位置最容易着地撞击出现开裂。

鉴于此,亟需研发一种既美观又可有效避免跌落时出现开裂的电子产品壳体结构及电子产品。

技术实现要素:

旨在克服上述现有技术中存在的不足,本实用新型解决的第一个技术问题是,提供了一种电子产品壳体结构,在不影响美观的前提下,可有效避免跌落时出现开裂的现象。

作为同一个技术构思,本实用新型解决的第二个技术问题是,提供了一种电子产品。

本实用新型解决上述第一个技术问题所采用的技术方案是:一种电子产品壳体结构,包括陶瓷外壳、成型于所述陶瓷外壳上且外凸的连接耳以及塑胶内壳;所述连接耳上设有与所述陶瓷外壳的内腔连通的凹槽,所述塑胶内壳包括相连接的塑胶壳和塑胶体,所述塑胶壳的外壁面与所述陶瓷外壳的内壁面相适配,所述塑胶体与所述凹槽相适配。

作为进一步改进,所述凹槽的槽壁面与所述陶瓷外壳的内壁面圆弧过渡连接;所述塑胶体与所述塑胶壳圆弧过渡连接。

作为进一步改进,所述连接耳的内侧壁上设有与所述凹槽连通的连接耳孔;所述塑胶体上设有与所述连接耳孔对应的盲孔或凹槽。

作为进一步改进,所述陶瓷外壳的内壁面设有若干个微孔。

作为进一步改进,所述陶瓷外壳的壁厚大于等于所述塑胶壳的壁厚。

作为进一步改进,所述塑胶体的厚度大于所述凹槽一侧的所述连接耳的厚度。

作为进一步改进,所述陶瓷外壳与所述连接耳为一体式结构。

作为进一步改进,所述塑胶内壳通过纳米注塑成型;所述塑胶内壳、所述陶瓷外壳和所述连接耳为一体式结构。

作为进一步改进,所述陶瓷外壳的外轮廓呈圆形或方形结构。

本实用新型解决上述第二个技术问题所采用的技术方案是:一种电子产品,包括两根绑带;还包括所述的电子产品壳体结构,所述绑带安装在对应所述连接耳上。

由于采用了上述技术方案,本实用新型取得的有益效果如下:

本实用新型中的电子产品壳体结构,包括陶瓷外壳、成型于陶瓷外壳上且外凸的连接耳以及塑胶内壳;连接耳上设有与陶瓷外壳的内腔连通的凹槽,塑胶内壳包括相连接的塑胶壳和塑胶体,塑胶壳的外壁面与陶瓷外壳的内壁面相适配,塑胶体与凹槽相适配。本实用新型中的电子产品包括上述电子产品壳体结构和两根绑带。电子产品壳体结构采用双层设计,位于内层的塑胶壳具有缓冲作用和防止陶瓷微裂纹扩展使陶瓷牢牢固定的作用,因此可有效提高陶瓷外壳的跌落强度,同理塑胶体可有效提高连接耳的跌落强度;凹槽与陶瓷外壳的内腔连通可确保塑胶内壳不会暴露在陶瓷外壳外,提高了美观性,且便于加工成型。

综上所述,本实用新型在不影响美观的前提下,可有效避免跌落时出现开裂的现象,且便于加工成型。

附图说明

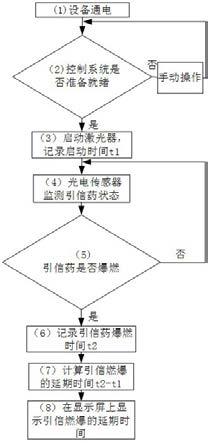

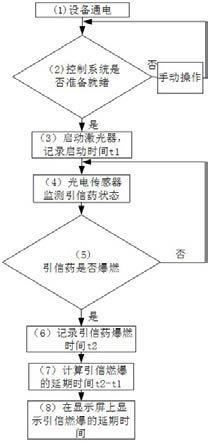

图1是本实用新型电子产品壳体结构的结构分解示意图;

图2是图1中陶瓷外壳和连接耳的结构示意图;

图3是本实用新型电子产品壳体结构的成型结构图;

图4是图3的剖视图;

图中:1-陶瓷外壳,11-第一圆筒部,12-第一径向延伸部,2-连接耳,21-凹槽,22-连接耳孔,3-塑胶内壳,31-塑胶壳,311-第二圆筒部,312-第二径向延伸部,32-塑胶体,321-盲孔。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,本实用新型描述的实施例仅仅是为了便于简化描述,不能理解为对本实用新型的限制。

由图1至图4共同所示,本实施例公开了一种电子产品壳体结构(以手表壳体结构为例进行说明,同样也适用于其它类似结构的电子产品的壳体设计),包括陶瓷外壳1、成型于陶瓷外壳1上且外凸的连接耳2(本实施例的连接耳2为手表的表耳)以及塑胶内壳3;陶瓷外壳1的6点钟方位和12点钟方位均设有两个相对布置的连接耳2(连接耳2的数量和设置位置可根据具体电子产品的需求进行设计,本实施例图1所示为四个连接耳2),同一方位的两个连接耳2之间形成绑带槽。

每个连接耳2上均设有与陶瓷外壳1的内腔连通的凹槽21,塑胶内壳3包括相连接的塑胶壳31和塑胶体32,塑胶壳31的外壁面与陶瓷外壳1的内壁面相适配,塑胶体32与凹槽21相适配即塑胶体32填充在凹槽21内。其中,陶瓷外壳1的内壁面设有若干个微孔,以增加注塑时与塑胶材料的连接性。陶瓷外壳1与连接耳2为陶瓷注射烧结形成的一体式结构。

本实施例是采用纳米注塑将塑胶材料注射到陶瓷外壳1的内腔及凹槽21内。也就是说塑胶内壳3通过是纳米注塑成型;塑胶内壳3、陶瓷外壳1和连接耳2最终为一体式结构(可称为纳米注塑陶瓷塑胶复合体)。塑胶内壳3具有缓冲作用和防止陶瓷微裂纹扩展使陶瓷牢牢固定的作用,因此可有效提高陶瓷外壳1和连接耳2的跌落强度。

在进行注塑时,塑胶材料很容易在塑胶汇合的内凹结构处产生困气,一旦纳米注塑过程产生困气,即塑胶材料没有进入所制备的纳米孔洞,塑胶材料将不对陶瓷材料产生拉应力,大大降低了陶瓷纳米注塑件的抗跌落能力;本实施例将凹槽21与陶瓷外壳1的内腔连通可有效解决困气问题,更加便于注塑成型;且可确保塑胶内壳3不会暴露在陶瓷外壳1外(外部全是陶瓷结构),提高了电子产品壳体结构的整体美观性。

本实施例中,凹槽21的槽壁面与陶瓷外壳1的内壁面圆弧过渡连接;相应注塑成型的塑胶体32与塑胶壳31圆弧过渡连接,提高了连接的可靠性。

为了防止在跌落过程中,陶瓷外壳1崩角造成连接耳孔22开裂,本实施例将连接耳孔22设置成与凹槽21连通的通孔,塑胶体32上设有与连接耳孔22对应的盲孔321或凹槽;这样可在连接耳2发生跌落时,不会因为崩角导致连接耳孔22开裂失效。

本实施例优选的陶瓷外壳1的壁厚大于等于塑胶壳31的壁厚。且塑胶体32的厚度大于凹槽21一侧的连接耳2的厚度(壁厚)。本实施例中的陶瓷外壳1的外轮廓呈圆形结构,内壁面呈环形;包括第一圆筒部11和设置于第一圆筒部11的一端且沿径向向中心方向延伸的第一径向延伸部12;注塑的塑胶壳31包括第二圆筒部311和设置于第二圆筒部311的一端且沿径向向中心方向延伸的第二径向延伸部312。除此之外,陶瓷外壳1的外轮廓也可呈方形结构。

本实施例还公开了一种电子产品,包括两根绑带和上述电子产品壳体结构,绑带安装在对应连接耳2上。

综上所述,本实用新型的电子产品壳体结构及电子产品,在不影响整体美观的前提下,可有效避免跌落时出现开裂的现象,且便于加工成型。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。