本发明涉及散热降温的技术领域,尤其是涉及一种利用水蒸发使物体和空间进行散热降温的技术领域。

背景技术:

现有利用水蒸发进行散热降温的技术,主要有三种:一是通过雾化方法使水微粒与空气进行混合,实现水快速蒸发并对物体和\或气体进行散热降温;二是通过喷淋、涂沫等方法使水在物体表面蒸发,对物体和\或物体包裹的空间进行散热降温;三是通过水帘和\或风扇等技术使水蒸发,对物体和\或气体进行散热降温。由于存在如下缺陷,难以在生产和生活中普遍使用:

1.水或水蒸发后的水气,直接与所述被散热物体14的表面接触、和\或与被散热降温空间内的气体混合,难以对不能被水和\或水气浸入的物体和空间进行散热降温;

2.将水微粒与空气混合进行蒸发,水蒸发时主要从外界空气中吸收热量,对所述被散热物体14的散热效果不佳;

3.将水雾化、喷淋水、风扇等需要消耗大量能量,且难以保证持续和均衡的补充水分,而且极易造成水的四处横流,浪费水资源。

当今世界温室效应日益严重,由于天气过热造成的汽车或易燃物体自燃、动物或人体中暑甚至死亡等事件层出不穷,人类的生存环境日益恶化。同时,由于现有的散热降温技术主要通过与低温物体(如冷却水、冰袋)直接接触、利用风扇等增加气体流动、压缩机(如空调、冰箱)等降温技术,不仅在外界温度过高如≥40℃时散热降温效果差,而且消耗大量的能源,进一步加剧了温室效应形成恶性循环,亟需新一代环保节能的散热降温装置。

技术实现要素:

本发明解决的技术问题是,如何在环保低能耗或无能耗、低成本维护的条件下全天候运行,只要有水就能运行,实现对任何物体(包括水本身)和空间的散热降温,同时,能有效减缓能源消耗和温室效应,改善人类的生存环境。本发明还可以加快水及任何具有蒸发性能的液体的蒸发速率,应用于制备纯净的水及液体,如快速蒸发污水、海水制备纯净水等,或从水及液体中提取可溶物,如快速蒸发海水制盐等。

在传统的观念中,利用水蒸发降温的技术存在以下普遍存在的、偏离客观事实的认识:一是认为与被降温物体表面直接接触的水量越多、水层厚度越厚,则散热降温效果越好;二是认为所述水层太薄(如≤5mm)容易因蒸发等原因而干燥,难以持续散热降温。由此在实际使用时往往使所述水层的厚度较厚(如>5mm),造成防水技术难度大、装置笨重,并且不断的通过直接喷淋等方式补充水,造成水过多而四处横流,极大的浪费水资源。

发明人经实验发现,实际情况并非如此:一是由于水是在所述水层表面上蒸发,需要通过水层内部的对流,才能将热量从水的底部传导到所述水层表面,所述水层的厚度越厚、反而散热降温的效果越差;本发明利用由吸水物体构成的吸水层1吸收和\或吸附水及液体,可以尽可能减少水层的厚度(如≤5mm),减少热量从水层底部传导到水面所需的时间,提高散热降温效果;二是不需要通过增加所述水层的厚度也能有效维持所述水层的存在;本发明通过所述吸水层1的毛细现象和水及液体的自流,从位于高处的储水器4补水,在必要时增加与所述吸水层1直接接触和\或贴在一起的、由吸水物体构成的导水条3,只要所述导水条3分布的密度足够密(如每间隔≤100mm设置一条),就能实现给所述吸水层1均衡的、持续的补水。由此,本发明克服了现有的以上普遍存在的、偏离客观事实的认识,具有散热降温效果好、能全天候持续运行、节省能源消耗、防止水资源浪费等特点。

科学发现,气孔在叶面上所占面积百分比,一般不到1%,气孔完全张开也只占1%-2%,但气孔的蒸腾量却相当于所在叶面积蒸发量的10%-50%,甚至达到100%。也就是说,经过气孔的蒸腾速率要比同面积的自由水面快几十倍,甚至100倍。这是因为气体通过多孔表面扩散的速率,不与孔洞的面积成正相关,而与孔洞的周长成正相关。这就是所谓的孔洞扩散律(smallporediffusionlaw)。这是因为在任何蒸发面上,气体分子除经过表面向外扩散外,还沿边缘向外扩散。在边缘处,扩散分子相互碰撞的机会少,因此扩散速率就比在中间部分的要快些。扩散表面的面积较大时(例如大孔),边缘周长与面积的比值小,扩散主要在表面上进行,经过大孔的扩散速率与孔的面积成正比。然而当扩散表面减小时,边缘周长与面积的比值即增大,经边缘的扩散量就占较大的比例,且孔越小,所占的比例越大,扩散的速度就越快。大多数植物白天的蒸腾速率是15-250g/m2/h,夜晚是1-20g/m2/h。

发明人经实验发现,在两个相同的圆桶状空心容器(如玻璃水杯)a和b内各装高度为3cm的常温自来水;a容器的水利用本发明,将与所述空心容器内底面积相同的所述吸水层1(如厚度为1mm的棉纱布)一端伸入水中直达杯底,其余部分放置于所述玻璃水杯的内、离水面≤10mm的水平塑料托架上,水可以通过毛细现象持续润湿所述吸水层1;b容器不进行任何处理,利用水面进行蒸发;将2个容器置于同一空间内且相互靠近(即2个容器所处的环境完全一样);放置48小时后,所述a容器内的水已全部蒸发,而所述b容器内的水面只降低了≤3mm;由此,本发明能使水在同等条件下以较快的速率进行蒸发,在同等条件下能吸收更多的热量。另外,将90℃的水润湿厚度为1mm棉纱布(即所述吸水层1),放置于30℃的环境中,所述棉纱布降为30℃仅需10秒,如利用风扇或挥动所述棉纱布制造空气流动,则所述棉纱布降为30℃仅需1秒。

发明人经实验还发现,利用本发明对物体进行散热降温,当外界空气33℃时,使用常温水在自然条件下对相同的常温物体进行散热降温,从33℃降到30℃,所述吸水层1(如棉纱布)的厚度为5mm时需要20分钟,所述吸水层1的厚度为1mm时需要5分钟。由此,本发明的所述吸水层1的厚度越薄,则散热降温的效果越好,如所述吸水层1的厚度分别为5mm、2mm、1mm、0.1mm、0.01mm、0.001mm时,则散热降温效果依次增强。

本说明书中公开了三个相对独立技术方案及其扩展技术方案,用以更好说明本发明的技术特征,而非对其限制;在本发明的思路下,本发明的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如下所述的本发明的不同方面的许多其它变化,其依然可以对所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,而这些修改或者替换,对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。除非另有定义,本说明书中所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本说明书中所使用的术语只是为了描述本发明技术特征的目的,不是旨在于限制本发明。需要说明的是:当a部件被称为“固定于”b部件,a部件可以直接在b部件上或者也可以存在居中的部件;当a部件被认为是“连接”b部件,a部件可以是直接连接到b部件或者可能同时存在居中部件;当a部件被认为是与b部件“相互靠近”,a部件可以直接在b部件上或者也可以与b部件有一定的间距,只要实现a、b部件的功能即可,如能将水从a部件输送到b部件、或将热量从a部件传导到另b部件;当a部件被认为是与b部件“直接接触”,a部件可以直接在b部件上或者也可以两者的间距≤1mm;当a部件被认为是与b部件“贴在一起”,a部件可以直接在b部件上或者也可以与b部件贴合成一体;当a部件被认为是与b部件“相互靠近且能实现直接接触”,两者相互靠近,但在特定条件下(如外力的作用下)它们的间距≤1mm或者贴合为一体。

一、一种利用水蒸发散热降温的外壳外罩服装等装置及其结构,应用于户外物体、建筑物、交通工具的外壳及外罩等方面,例如,制成船舶的外壳、车辆的外壳、集装箱的外壳、建筑物的屋顶和外墙、帐篷的外帐、物体的保护罩等或其组成部件,如此,使所述装置能与现有装置整合为一体结构,在实现所述装置的散热效果的同时,也能实现现有装置原有的功能;其特征是:

(一)所述装置包括吸水层1、防水层2、储水器4、导水条3等;

1.所述吸水层1为任意尺寸和任意形状的、厚度≤5mm的片状或膜状吸水物体;所述吸水物体包括并不限于以下至少之一的物体:表面和\或内部结构可被水及液体15浸润的物体,表面和\或内部结构表面可附着所述水及液体15的物体,可附着所述水及液体15的吸水涂层等;例如,如图4、5所示,所述吸水层1为与被散热物体14表面的形状相同或相似、尺寸稍大、厚度为0.1-1mm的吸水棉布和\或吸水化纤布;又例如,如图12所示,所述吸水层1为长轴为240mm的、短轴为200mm的、厚度为0.01mm-1mm的、椭圆形脱脂棉纱;又例如所述吸水层1为边长1100mm的正方形、厚度为0.01mm-1mm的棉纤维层和\或吸水海绵层;又例如厚度为0.01mm-0.1mm的、含有亲水材料和毛细结构的吸水涂层;如此,一是所述水及液体15能完全润湿所述吸水层1的表面和\或内部结构,并能在所述吸水层1表面和\或内部进行更大范围的扩散;二是由于所述吸水层1与所述被散热物体14表面的尺寸相近、形状相同或相似,使所述吸水层1、所述防水层2、所述被散热物体14表面能更好的直接接触、和\或相互靠近、和\或贴在一起,有利于相互间热量的快速传导;三是所述吸水层1的厚度较薄(如0.1mm-1mm),有利于所述吸水层1的两侧表面之间热量的快速传导;四是所述吸水层1的比表面积较大,有利于所述吸水层1表面上的水快速的蒸发进而快速吸收热量;

所述水及液体15,包括并不限于以下至少之一:水及任何具有蒸发性能的液体、和\或可溶解于水及任何具有蒸发性能的液体中任意浓度的物质、和\或可悬浮于水及任何具有蒸发性能的液体中任意含量的物质;例如纯净水、自来水、自然界的淡水、海水等,又例如水溶液中含有任意浓度的具有杀菌性能、和\或消毒性能、和\或驱虫性能、和\或任意气味的化学物质,又例如任意浓度的酒精溶液;如此,所述吸水层1被所述水及液体15润湿后,还具有杀菌、消毒、驱虫、香味多种功效,防止所述吸水层1的霉变、发臭等;应尽量使用含有杂质较少、和\或具有防变质的水及液体15,以减少所述装置使用时的维护难度;

所述被散热物体14包括并不限于以下至少之一:任何固体、液体、气体、空间等;例如船舶、车辆、集装箱、建筑物、、帐篷、散热器、机械设备电子设备、电气设备、服装、人体、生物等,任何物体(包括所述水及液体15本身)和空间需要散热降温,即可利用本装置对其进行散热降温;

2.所述防水层2包括并不限于以下至少之一的结构:所述防水层2为任意尺寸和任意形状的、厚度≤10mm的片状或膜状防水物体,所述防水层2为所述被散热物体14的防水外壳,所述防水层2为所述被散热物体14的防水外壳的组成部分,所述防水层2为所述被散热物体14的防水外罩,所述防水层2为所述被散热物体14的防水外罩的组成部分等;所述防水物体包括并不限于以下至少之一的物体:表面和\或内部结构不可被所述水及液体15浸润的物体,不可被水及液体15浸润的防水涂层,至少有一侧表面附着所述防水涂层的物体等;例如,如图1、2、3、6所示,所述防水层2为厚度为0.05mm-0.1mm,形状与所述吸水层1相同和\或相似的,长度和宽度等于、或稍小于、或稍大于所述吸水层1的tpu薄膜;又例如,如图12所示,所述防水层2为长轴为280mm的、短轴为240mm的、厚度为0.05mm-0.1mm的椭圆形tpu薄膜;又例如,所述防水层2为边长1100mm的正方形、厚度为0.5mm-5mm的塑料片和\或金属片;如此,一是所述防水层2有着良好的防水功能,能有效的防止所述水及液体15和水气从所述防水层2的一侧表面渗透到另一侧表面,有利于保持所述被散热物体14表面的干燥;二是所述防水层2与所述被散热物体14的表面、所述吸水层1的尺寸相近、形状相同和\或相似,能更好的直接接触、和\或相互靠近、和\或贴在一起,有利于相互间热量的快速传导;三是由于所述防水层2厚度较薄(如0.05mm-0.1mm),有利于所述防水层2两侧的物体通过所述防水层2进行热量的快速传导;四是当所述防水层2为金属等热的良导体时,有利于热量的快速传导;

3.所述储水器4包括并不限于以下至少之一的结构:所述储水器4为任意大小和任意形状的、可以储存所述水及液体15的、和\或任意位置上设置有注水口6和\或出水口13的空心容器,所述储水器4为任意大小和任意形状的、可以储存所述水及液体15的吸水物体,所述储水器4为任何将外界所述水及液体15输送到所述装置的输水系统等;所述储水器4包括并不限于以下至少之一的物体:储水桶、储水罐、填充有吸水物体的空心容器、自来水管、水泵及与其连接的管道等,任何物体只要能实现为所述装置补充所述水及液体15即可视为所述储水器4;例如,所述储水器4为直径为50mm-300mm、高度为50mm-200mm的圆桶状空心容器;又例如,如图1-6所示,所述储水器4为长度为200mm-500mm、宽度为200mm-300mm、高度为200mm-500mm的长方体状空心容器;又例如所述储水器4为与所述被散热物体14外壳内部空隙的尺寸及形状相近、和\或相同,且可以填充在所述空隙内的空心容器;又例如所述储水器4为充满棉花或海绵等的空心容器;如此,将所述水及液体15储存在所述储水器4中,给所述装置补充所述水及液体15;同时,当在空心容器中充满吸水物体(如棉花或海绵)时,有利于防止所述水及液体15从空心容器中溢出、或在空心容器中因所述装置运动而晃动溢出;所述注水口6和所述出水口13位于所述储水器4的任意位置,为穿过所述储水器4外壳的包括并不限于孔洞、管道、空隙、缝隙等其中至少之一的结构,只要能通过所述水及液体15即可;如图7-11所示,所述注水口6位于所述储水器4的最上方,出水口13位于所述储水器4最下方的外壳上;又例如,所述注水口6和所述出水口13为同一结构(如三通管道),通过控制所述水及液体15的流动,实现对所述储水器4的注水和出水等功能;如此,所述水及液体15能通过所述注水口6注入所述储水器4中,并通过所述出水口13将输送出来;

4.所述导水条3为长度为任意尺寸的、宽度≤50mm的、厚度≤50mm的、横截面为任意形状的长条状吸水物体;所述长条状吸水物体具体包括并不限于以下至少之一物体:对所述水及液体15润湿性好的物体,对所述水及液体15吸水率高的物体,对所述水及液体15润湿性好且吸水率高的物体等;例如,如图1-6所示,所述导水条3为横截面为直径为5mm的圆形、长度为300-2000mm的棉花纤维条和\或吸水海绵条等;如此,一是所述水及液体15能快速润湿所述导水条3,并在所述导水条3中扩散;二是所述导水条3的截面面积较小、固定长度的所述导水条3的体积较小,能用较少的所述水及液体15使更长的所述导水条3完全润湿,实现用更少的所述水及液体15,通过所述导水条3输送到更长的距离;三是所述导水条3还具有吸附所述水及液体15的作用,能在一定程度上防止所述水及液体15从所述导水条3中溢出;

(二)所述吸水层1、防水层2、储水器4、导水条3,按以下结构组成所述装置:

1.所述吸水层1和所述防水层2通过并不限于以下至少之一的方式相连接构成装置主体:所述吸水层1和所述防水层2通过相互靠近且能实现直接接触相连接,所述吸水层1和所述防水层2通过直接接触相连接,所述吸水层1和所述防水层2通过贴在一起相连接,所述吸水层1和所述防水层2制成一体结构相连接等;所述吸水层1与所述防水层2包括并不限于以下至少之一的连接方式:所述吸水层1与所述防水层2仅有部分连接、其余部分不互相连接,所述吸水层1与所述防水层2的所有部分都相互连接,所述吸水层1与所述防水层2通过包括并不限于缝纫、粘合、热压复合、喷涂等其中至少之一的技术贴在一起等等;例如,如图13所示,厚度为0.1mm-1mm的吸水织物(即所述吸水层1),与厚度为0.05mm-0.1mm的防水薄膜(即所述防水层2),通过相互靠近、和\或直接接触、和\或贴在一起相连接;又例如,厚度为0.1mm-1mm的吸水织物(即所述吸水层1),与附着在其一面厚度为0.1mm-1mm的防水涂层(即所述防水层2),通过粘合技术贴在一起相连接;又例如,如图7所示,厚度为0.1mm-1mm的吸水海绵(即所述吸水层1),与所述被散热物体14的塑料外壳和\或金属外壳(即所述防水层2),通过粘合技术贴在一起相连接;又例如,如图7所示,所述被散热物体14的塑料外壳和\或金属外壳(即所述防水层2),与附着在其表面厚度为0.1mm-1mm的、含有亲水材料和毛细结构的吸水涂层(即所述吸水层1),通过粘合技术贴在一起相连接;又例如,如图13所示,厚度为0.1mm-1mm的吸水织物(即所述吸水层1),与厚度为0.05mm-0.1mm的tpu薄膜(即所述防水层2),利用热压复合、喷涂技术制成一体结构;如此,即能在所述吸水层1被所述水及液体15润湿后,所述防水层2防止所述水及液体15浸入所述被散热物体14表面,又能使所述被散热物体14的表面的热量通过所述防水层2传导到所述吸水层1,实现对所述被散热物体14进行散热降温;又例如,如图3、6所示,厚度为0.1mm-1mm的吸水织物(即所述吸水层1)与厚度为0.05mm-0.1mm的防水织物(即所述防水层2)之间间隔≤5mm的距离,当所述吸水层1被所述水及液体15润湿时,由于所述吸水层1、和\或所述防水层2的厚度较薄、材料较柔软、相互间隔距离较近,所述吸水层1和所述防水层2在固体与液体间的吸附作用下贴在一起,并且所述水及液体15在所述吸水层1和所述防水层2间形成水膜,将所述吸水层1和所述防水层2更紧密的贴在一起;如此,所述装置能实现散热降温和隔热保温二个功能:一是将所述水及液体15润湿所述吸水层1中,所述吸水层1和所述防水层2在所述水及液体15的作用下贴在一起,同时水在所述吸水层1表面蒸发,从与所述吸水层1贴在一起的所述防水层2吸热,进而对与所述防水层2相互靠近和\或直接接触的、所述被散热物体14表面散热降温;二是当所述吸水层1未被所述水及液体15润湿时,由于所述防水层2与所述吸水层1未贴在一起、两者之间的空隙中有气体,气体的导热性差,形成一个气体隔热层,减缓与所述防水层2相互靠近和\或直接接触的所述被散热物体14表面温度,因外界温度的变化而变化,起到一定的隔热保温效果;三是当所述防水层2不为被降温物体固定外壳时,将所述防水层2与吸水层1互换位置(如双面穿衣服的穿着转换方式),即所述防水层2位于装置主体朝向外界的外表面、所述吸水层1位于装置主体朝向所述被散热物体14的内表面,则所述装置还具有防止外界的水等液体和水气等气体通过所述装置外表面,浸入所述装置内部和所述被散热物体14表面的功能,并且能从所述被散热物体14表面及其附近的气体中吸收一定的水气维持其表面的相对干燥;

2.所述装置设置至少1个所述储水器4,具体包括并不限于以下至少之一的设置方式:所述储水器4位于所述装置主体的任意位置,所述储水器4位于所述装置主体以外的任意位置等;在实际使用时,只要实现所述储水器4内的所述水及液体15,能输送到所述装置内所有的所述导水条3和\或所述吸水层1即可;例如,如图1-3所示,所述储水器4位于所述装置主体的中心位置、和\或中心位置附近的任意位置;又例如,如图8、9所示,当所述吸水层1为多边形、或近似多边形的形状时,所述储水器4位于所述吸水层1任意一边边缘的任意位置;又例如,如图1、3所示,在实际使用时,所述装置主体只有一个垂直高度的最高处、且距离此处越近部分的垂直高度越高、反之越低,则在所述装置主体最高处或其附近,设置1个所述储水器4和\或所述储水器4的出水口13;如此,在实际使用时,一是所述储水器4位于所述装置主体的垂直高度的最高处或其附近;二是当所述储水器4垂直高度低于所述装置主体,通过重力自流、毛细现象、和\或水泵等作用下,将所述储水器4中的所述水及液体15,输送到所述装置主体的最高处或其附近的,所述导水条3和\或所述吸水层1中;三是从外界通过管道将所述水及液体15,直接输送到所述装置主体的最高处和\或其附近的,所述导水条3和\或所述吸水层1中;又例如,如图4-6所示,所述装置设置相互之间不连通的、不少于2个的所述储水器4,分别位于所述装置主体的任意位置、和\或装置主体以外的任意位置;又例如,所述装置设置不少于2个的所述储水器4,且相互之间通过可供所述水及液体15流动的、包括并不限于管道、水泵、孔洞、空隙等其中至少之一的结构进行连通,分别位于装置主体的任意位置、和\或装置主体以外的任意位置;又例如,在实际使用时,所述装置主体有不少于2个垂直高度不同的最高处,在每一个所述装置主体的最高处或其附近,分别设置有至少1个所述储水器4、和\或所述储水器4的出水口13,且所述储水器4之间不相互连通;又例如,如图4、6所示,在实际使用时,所述装置主体有不少于2个垂直高度相同的最高处,在每一个所述装置主体的最高处或其附近,分别设置有至少1个所述储水器4、和\或所述储水器4的出水口13,且所述储水器4之间相互连通和\或不连通;如此,在所述装置主体的每个垂直高度的最高处或其附近,分别设置有至少1个的所述储水器4、和\或所述储水器4的出水口13,使所述储水器4中的所述水及液体15在重力自流、毛细现象、和\或借助水泵等作用下,输送到每一个所述装置主体的最高处或其附近的所述导水条3、和\或所述吸水层1中;

3.所述储水器4与所述装置主体通过包括并不限于以下至少之一的方式相连接:所述储水器4与所述装置主体通过相互靠近相连接,所述储水器4与所述装置主体通过直接接触相连接,所述储水器4与所述装置主体通过所述导水条3相连接(具体见4.和5.),所述储水器4与所述装置主体通过导水管道相连接等;只要能实现将所述储水器4中的所述水及液体15,输送到所述导水条3和\或吸水层1即可;例如,如图1-6所示,所述的储水器4位于所述吸水层1外表面上、和\或所述吸水层1和吸水层1之间的,且位于所述装置主体中心位置及其附近、和\或装置主体边缘及其附近的任意位置,并通过将所述装置主体与所述储水器4的外壳利用粘合等技术进行连接;又例如,如图7-11所示,所述储水器4位于所述装置主休的任意位置、和\或所述装置主体以外,通过所述导水条3与所述装置主体相连接(具体见4.和5.);所述储水器4位于所述装置主休的任意位置、和\或所述装置主体以外的任意位置,通过所述导水管道、和\或水泵与所述装置主体相连接,即所述导水管道的两端分别连接所述出水口13、与所述导水条3和\或所述吸水层1(如所述导水管道的一端插入所述出水口13,另一端位于所述导水条3和\或所述吸水层1的上方),使所述水及液体15能从所述储水器4输送到所述导水条3和\或所述吸水层1中,并且还可设置所述水泵以便更好的输送所述水及液体15;如此,所述储水器4能根据所述装置的不同设计,进行最适合的设置,实现将所述储水器4中的所述水及液体15,最有效的输送到所述导水条3和\或吸水层1的效果;

4.所述导水条3与所述储水器4通过包括并不限于以下至少之一的方式相连接:所述导水条3、与所述储水器4和\或所述出水口13通过相互靠近相连接,所述导水条3、与所述储水器4和\或所述出水口13通过直接接触相连接,所述导水条3穿过所述出水口13且伸入所述储水器4中相连接等;又例如,如图1-7、11所示,所述导水条3的a端一一对应的,穿过位于所述储水器4外壳的底部、和\或高于其底部≥100mm处的所述出水口13,且延伸到所述储水器4内部的底部,所述导水条3还可以在所述储水器4底部,通过缝纫和\或粘合等技术连接为一体结构;如此,在实际使用时,所述储水器4位于所述装置主体的最高处,则:一是当所述出水口13位于所述储水器4底部时,由于所述导水条3的垂直高度低于所述储水器4,则所述储水器4中的所述水及液体15能利用重力自流,通过所述出水口13准确输送到所述导水条3中;二是当所述导水条3穿过所述出水口13、且所述出水口13不位于所述储水器4底部时,则所述导水条3的a端利用毛细现象,将所述储水器4底部和\或所述出水口13水平线以下的所述水及液体15,输送到所述出水口13处的所述导水条3中,然后利用重力自流和毛细现象输送到所述储水器4外的所述导水条3中,如不能实现此效果,则降低所述出水口13的高度(如距离所述储水器4的底部≤100mm),直到实现此效果;在装置启动时,应使所述储水器4中的所述水及液体15水位高于所述出水口13,使所述水及液体15更快的输送到所述导水条3中;

5.所述导水条3与所述装置主体通过包括并不限于以下至少之一的方式相连接:所述导水条3与所述吸水层1通过相互靠近且能实现直接接触相连接,所述导水条3与所述吸水层1通过直接接触相连接,所述导水条3与所述吸水层1通过贴在一起相连接,所述导水条3与所述吸水层1制成一体结构相连接,所述导水条3与所述装置主体制成一体结构相连接等;例如,如图1-3所示,所述导水条3固定于所述吸水层1与所述防水层2之间,利用缝纫技术与所述吸水层1贴在一起相连接;如图4-6、13、15、16所示,所述导水条3固定于所述吸水层1不朝向所述防水层2的表面,利用缝纫技术与所述吸水层1贴在一起相连接;如图7、11所示,所述导水条3固定于所述吸水层1不朝向所述防水层2的表面,利用缝纫、和\或粘合等技术与所述吸水层1贴在一起相连接、和\或所述导水条3与所述吸水层1直接接触相连接;如此,当所述导水条3被所述水及液体15润湿后,与其直接接触、和\或贴在一起的、一定范围内的所述吸水层1也能逐渐被润湿;还可以通过包括且不限于以下至少之一的方式,尽量减少所述导水条3与所述吸水层1的直接接触、和\或贴合在一起的面积,增加所述吸水层1与外界的直接接触面积,即增加所述水及液体15的蒸发面积,有利于更好的散热降温,即:例如,所述导水条3靠近所述吸水层1的表面上,均匀设置有间隔10mm、直径1mm-5mm、高度2mm-5mm的突起,与所述吸水层1直接接触和\或贴合在一起;又例如,如图13所示,所述导水条3靠近所述吸水层1的表面上,设置有间隔40mm、宽度1mm-5mm、高度2mm-5mm、的突起条,与所述吸水层1直接接触和\或贴合在一起;

6.所述装置至少设置1条所述导水条3,具体包括并不限于以下至少之一的设置方式:所述导水条3位于所述装置主体的任意部位,所述导水条3位于所述装置主体靠近所述储水器4的部位,所述导水条3位于所述装置主体与所述储水器4之间,所述导水条3位于2个及以上的所述储水器4之间等;例如,如图1-3所示,若干条所述导水条3的a端连接,位于所述吸水层1的中心位置和\或中心位置附近的所述储水器4,所述导水条3与a端相对的另一端(即b端),位于所述吸水层1边缘和\或其附近,所述导水条3从a端到b端呈辐射状固定于所述吸水层1上;又例如,如图4、5所示,所述导水条3固定于所述吸水层1上,具体为:当所述吸水层1为四边形、或近似四边形的形状时,若干导水条3的a端连接,位于所述吸水层1的任意一边(即a边)边缘任意位置的所述储水器4,所述导水条3的b端,位于所述吸水层1的a边边缘相对的一边(即b边)边缘和\或其附近,所述导水条3从a端到b端,先呈辐射状向其余两边边缘的附近延伸,再按相互间平行和\或不交叉的方式,延伸到所述吸水层1的b边边缘和\或其附近;如此,所述装置在使用时,所述储水器4位于装置的最高处或其附近,所述导水条3除延伸入储水器4的部分(即所述导水条3伸入所述储水器4内部时,a端所在的部分),以距离所述储水器4最近的所述导水条3的一点(即a点)为最高点、以所述导水条3的b端为最低点,所述导水条3的其余部分以一定坡度连续分布;原则上距离所述a点越近的部分其水平位置越高、距离所述b端越近的部分其水平位置越低;所述一定坡度为特定斜率的坡度、和\或不同部位为不同斜率坡度,所述的坡度的斜率越大、所述水及液体15在所述导水条3中利用重力自流的速度越快,当所述坡度的斜率为100%即坡度角为90度时所述速度最快;如此,能实现所述水及液体15从所述靠近a点部分持续输送到所述靠近b端部分的效果;并且,对所述导水条3进行适当弯曲也能实现此效果,如果过度弯曲的达不到此效果,则减小弯曲的角度以实现此效果;但在所述导水条3的某些部分,虽然靠近所述b端部分的垂直高度略高于靠近所述a点部分(例如垂直高度差≤50mm)、和\或位于同一水平高度,但利用所述导水条3的毛细现象,能实现此效果亦可,如达不到此效果则降低所述导水条3靠近b端部分的垂直高度、和\或提高所述导水条3靠近a点部分的垂直高度,以实现此效果;又例如,如图4、5所示,所述导水条3两端分别伸入2个所述储水器4之中,如此,能快速的将2个所述储水器4中的所述水及溶液从所述导水条3的两端同时输送到所述导水条3中;

同时,所述装置主体根据与其相连接的所述导水条3的以上设置方式进行设置,且根据所述导水条3被所述水及液体15润湿后,与其直接接触的所述吸水层1在水平线上被所述水及液体15润湿的宽度来确定相邻2条所述吸水层1的间隔,以实现当所述导水条3被所述水及液体15全部润湿后,与所述导水条3同一水平线上的所述吸水层1也能全部被所述水及液体15润湿的效果;并且,当所述导水条3的b端不位于吸水层1的边缘时,因所述导水条3过度吸收所述水及液体15导致其溢出,润湿其溢出后流经所述导水条3的b端的水平线以下的所述吸水层1,根据此部分所述吸水层1被所述水及液体15润湿的面积,确定所述导水条3的长度、和\或所述导水条3的b端与此部分所述吸水层1边缘的间隔距离,以实现此部分所述吸水层1完全被所述水及液体15润湿的效果;如此,实现当所述导水条3全部被所述水及液体15润湿后,与其连接的所述吸水层1也逐渐被所述水及液体15全部润湿的效果;

综上所述,所述装置启动时,所述水及液体15从所述注水口6注入所述储水器4中,并利用重力自流、和\或所述导水条3的毛细现象,从所述出水口13流出,且自上而下的、逐渐的全部润湿所述导水条3;可通过并不限于以下至少之一的方式,实现装置的快速启动:当水位高于所述出水口13时,则可借助所述水及液体15重力自流更快速的润湿所述导水条3,和\或利用外力和\或导水管道通过喷淋、滴注、注射等方式,快速将全部或部分的所述导水条3、和\或所述吸水层1润湿;然后,在所述水及液体15的重力自流、所述导水条3和吸水层1毛细现象的共同作用下,沿着所述导水条3从a点到b端、全部润湿所述导水条3和所述吸水层1,并通过此过程持续、均匀的给所述导水条3和所述吸水层1补充所述水及液体15;同时,水在所述吸水层1的表面上蒸发,并从与所述吸水层1相连接的所述防水层2吸收热量,和\或直接从所述被散热物体14的防水表面吸收热量,从而对所述被散热物体14进行散热降温;由此,所述装置能实现对所述被散热物体14持续散热降温的效果。

(二)根据(一)一种利用水蒸发散热降温的外壳外罩服装等装置及其结构,主要应用于机械、电气、电子设备散热和对物体降温方面,如散热器、散热片等或其组成部件,如此,使所述装置能与现有装置整合为一体结构,在实现所述装置的散热效果的同时,也能实现现有装置原有的功能;其特征是:

1.所述装置不设置所述导水条3;用所述吸水层1代替所述导水条3与所述储水器4连接,即通过包括并不限于以下至少之一的方式相连接:所述吸水层1、与所述储水器4和\或所述出水口13通过相互靠近相连接,所述吸水层1、与所述储水器4和\或所述出水口13通过直接接触相连接,所述吸水层1穿过所述出水口13且伸入所述储水器4中相连接等;只要能实现将所述储水器4中的所述水及液体15,润湿所述吸水层1即可;

2.所述吸水层1的设置方式包括并不限于以下至少之一:所述装置设置不少于1条、宽度≤100mm的所述吸水层1;所述吸水层1的全部结构和\或部分结构,分割为不少于2条的、宽度≤100mm的部件等;

例如,如图8、9所示,所述装置设置10条长度300mm、宽度30mm、厚度1mm的所述吸水层1,所述吸水层1的一端一一对应的穿过所述出水口13伸入所述储水器4中;又例如,所述吸水层1为总宽度300mm、总长度400mm、厚度1mm,且一端上每间隔宽度30mm的距离,切除长度350mm、宽度4mm的部分,制成如梳子状的所述吸水层1,即所述吸水层1的一端分为10条宽度约28mm、长度350mm、厚度1mm的条片状物、另一端为一体结构,所述条片状物的一端与所述储水器4的所述出水口13,一一对应的相互靠近(如距离≤10mm);由于所述吸水层1宽度较小(如宽度为≤30mm),所述水及液体15润湿所述吸水层1的任何一点,则能润湿此点水平线上的所有的点,如不能实现此效果则通过减少所述吸水层1的宽度,例如宽度为≤20mm,直到实现此效果;

综上所述,所述装置启动时,所述水及液体15从所述注水口6注入所述储水器4中,并利用重力自流、和\或所述吸水层1的毛细现象,从所述出水口13流出,且自上而下的、逐渐的全部润湿所述吸水层1;并通过此过程持续、均匀的为所述吸水层1补充所述水及液体15;可通过并不限于以下至少之一的方式,实现装置的快速启动:当水位高于所述出水口13时,则可借助所述水及液体15重力自流更快速的润湿所述吸水层1,和\或利用外力和\或导水管道通过喷淋、滴注、注射等方式,快速将全部或部分的所述吸水层1润湿;同时,水在所述吸水层1的表面上蒸发,并从与所述吸水层1相连接的所述防水层2吸收热量,和\或直接从所述被散热物体14的防水表面(如散热片、散热管)吸收热量,从而对所述被散热物体14进行散热降温;进一步的,如图8、9所示,所述吸水层1在使用时,其坡度的斜率达到或接近100%即坡度角为90度时,能够快速补充所述水及液体15,可以对温度较高的散热片、和\或散热管进行有效的散热降温;由此,所述装置能实现使所述被散热物体14持续且快速散热降温的效果。

(三)根据(一)一种利用水蒸发散热降温的外壳外罩服装等装置及其结构,主要应用于可移动的、小型便携式装置的散热降温方面,例如服装、降温贴、小型或可移动的电气设备外壳或外罩等等或其组成部件,如此,所述装置能与现有装置整合为一体结构,在实现所述装置的散热降温效果的同时,也能实现现有装置原有的功能;其特征是:

1.所述装置不设置所述储水器4,用所述导水条3代替所述储水器4,即所述导水条3用于储存所述水及液体15,给所述吸水层1补充所述水及液体15;

2.所述导水条3为任意大小的吸水物体,只要能设置于所述装置中即可;

3.所述导水条3设置有包括并不限于以下至少之一的结构:穿过所述导水条3的孔洞,穿过所述导水条3的缝隙,穿过所述导水条3的空隙,穿过所述导水条3的管道,所述导水条3与所述吸水层1之间设置有到达外界的包括并不限于孔洞、缝隙、空隙、管道等其中至少之一的结构等;

例如,如图12、14所示,所述导水条3制成为长轴为240mm的、短轴为200mm的、厚度为20mm的椭圆形片状物,每隔60mm即设置一个边长40mm的从外界到达所述吸水层的正方形孔洞(在边缘处尺寸可适当缩减);又例如,所述导水条为直径400mm、厚度20mm的圆形片状物,且每隔50mm即设置一个直径为20mm的从外界到达所述吸水层1的圆形孔洞;又例如,所述导水条为长度1000mm、宽度800mm、厚度100mm的四边形片状物,且每隔50mm即设置一个直径为50mm的从外界到达所述吸水层1的圆形管道等;如此,所述导水条3即能储存更多的所述水及液体15,延长装置的正常运行时间,又能使所述吸水层1表面上蒸发的水气输送到外界,使所述装置能正常散热降温,所述导水条3还具有一定的遮阳效果;

综上所述,所述装置启动时,通过滴注、注射、喷淋、浸水等方式,利用所述水及液体15的重力自流、所述导水条3和吸水层1毛细现象的共同作用下,将全部所述导水条3、和\或所述吸水层1润湿,或先润湿全部所述导水条3、再润湿与所述导水条3直接接触和\或贴在一起的全部所述吸水层1;同时,水在所述吸水层1的表面上蒸发,并从与所述吸水层1直接接触、和\或相互靠近、和\或贴在一起的所述防水层2吸收热量,和\或直接从所述被散热物体14的防水表面吸收热量,从而对所述被散热物体14进行散热降温;所述导水条3利用毛细现象持续为所述吸水层1补充所述水及液体15,由此,所述装置能实现对所述被散热物体14持续散热降温的效果。

(四)以上公开了三个独立技术方案,在本发明的思路下,还具有以下可以任意方式组合的扩展技术方案:

1.所述装置设置有透气层(5),具体位于所述装置的最外层、和\或所述透气层(5)与所述防水层(2)共同包裹所述装置的其它组成部分;所述透气层(5)为设置有穿过所述透气层(5)并可通过气体的包括并不限于通气孔(9)、缝隙、空隙、管道等其中至少之一结构的,包括并不限于以下至少之一的物体:所述透气层(5)为任意尺寸和形状的、任意厚度的片状和\或膜状物体,所述透气层(5)为所述被散热物体(14)的外壳或其组成部分,所述透气层(5)为所述被散热物体(14)的外罩或其组成部分等;例如,如图3、6、13、15、16所示,所述透气层5为分布有包括并不限于孔洞(如内径≤5mm)、空隙(如最宽处≤5mm)等其中至少之一的织物外罩(如防水化学纤维网状织物制成的外罩、防水化学纤维纺织布制成的外罩);又例如,如图7所示,所述透气层5为设置有包括并不限于通气孔9(如内径1-10mm)、通气管道(如内径1-10mm)、通气空隙(如最窄处≥1mm)等其中至少之一的外壳(如塑料制成的外壳、金属制成的外壳);如此,即能保证所述吸水层1表面上蒸发的水气输送到外界,实现所述的装置的散热效果,又能对所述装置进行保护,还具有一定的遮阳和隔温效果。

2.所述装置设置有回流系统,包括集水器10、回流泵7、回流管道8等;所述集水器10位于所述装置主体的下方,为任何可储水的空心容器、和\或吸水物体;所述集水器10通过所述回流泵7及所述回流管道8,与所述储水器4相连接;例如,如图7-11所示,所述回流泵7的进水管插入所述集水器10内的所述水及液体15中,所述回流泵7的出水管穿过所述注水口6伸入所述储水器4内;如此,所述集水器10能收集所述装置主体溢出的所述水及液体15,并通过所述回流泵7及回流管道8输送到所述储水器4中,进行再利用,有利于节省水资源。

3.所述防水层2包裹所述装置的全部边缘,和\或所述防水层2包裹所述装置的部分边缘,和\或所述防水层2及所述吸水层1包裹所述装置的全部边缘、且所述防水层2位于包裹部分的外表面,和\或所述防水层2及所述吸水层1包裹所述装置的部分边缘、且所述防水层2位于包裹部分的外表面等;例如,所述防水层2包裹所述吸水层1的全部边缘、和\或部分边缘,并包裹此处与所述吸水层2连接的所述导水条3;又例如,所述防水层2包裹所述吸水层2的下边缘,并包裹此处与所述吸水层2连接的所述导水条3;又例如,如图12-16所示,所述防水层2、和\或所述吸水层1包裹所述装置主体的边缘,并包裹此处与所述装置主体连接的所述导水条3,且所述防水层2位于包裹部分的外表面;如此,所述装置的边缘尤其是下边缘被所述防水层2包裹,可以在一定程度上有效防止所述装置内的所述水及液体15溢出,尤其适用于贴片、服装等便携式装置。

4.所述装置设置有透气孔16,为包括并不限于以下至少之一的结构:所述透气孔16为穿过所述吸水层1和\或所述防水层2的孔洞,所述透气孔16为穿过所述吸水层1和\或所述防水层2的缝隙,所述透气孔16为穿过所述吸水层1和\或所述防水层2的空隙,所述透气孔16为穿过所述吸水层1和\或所述防水层2的管道等;例如,如图14、15、16所示,所述透气孔16为孔内直径≤20mm(如内径1mm)、相互之间间隔≤20mm(如1mm)、穿过所述吸水层1和防水层2的圆孔,且均衡的分布于所述装置主体中不与所述导水条3连接的部分;如此,所述被散热物体14表面通过所述透气孔16与外界进行气体对流,实现所述被散热物体14表面湿气的散发、和\或与外界交换气体的效果,尤其适合生物体的需要。

5.所述装置设计为可以折叠的结构,和\或所述装置设计为可以收放的结构等,以适用不同应用领域的需要;例如,所述装置为可以利用人工和\或自动方式进行折叠及收放的、物体的外壳或外罩及其组成部件,如帐篷、车衣、车辆外壳或外罩、船舶外壳或外罩、服装等,如此,适用于需要变换状态的装置(如车辆外壳的安装玻璃、天窗等部位);又例如,如图8、9所示,当所述吸水层1不与所述防水层2粘合和\或为一体结构时,可以利用人工、和\或自动方式将所述吸水层1进行折叠及收放,如此,能实现如下效果:一是将所述吸水层1展开和\或放出,使所述吸水层1、与所述防水层2相互靠近和\或直接接触,对所述被散热物体14进行散热降温;二是将所述吸水层1折叠和\或收纳起来,使所述吸水层1、与所述防水层2不相互靠近和\或直接接触,以恢复所述防水层2(如散热器、散热管、防水外壳等)的原有功能;尤其适用于需要向外界散热或从外界吸热之间进行转换的领域(如空调的散热器)。

6.所述防水层2完全包裹所述导水条3的部分表面,和\或所述防水层2不完全包裹所述导水条3的部分表面等;例如,所述导水条3的a端伸入所述储水器4中,所述导水条3延伸出所述储水器4后,即被所述防水层2完全包裹其一部分(可适当减少此部分所述导水条3的横截面积),在所述导水条3的b端尾部才露出所述导水条3,与所述吸水层1相连接;如此,实现所述水及液体15润湿所述导水条3的a端后,迅速输送到b端的尾端部分,不再流出润湿a端和b端的尾端之间的吸水层1,实现所述水及液体15更快速润湿所述吸水层1的某些部分;又例如,如图12-16所示,所述导水条3的外表面中可能与外界物体、和\或气体直接接触的部分,被所述防水层2包裹;如此,有利于防止所述导水条3中的所述水及液体15浸入外界物体,影响装置的使用,还可以减少所述导水条3的水过度蒸发,以延长装置持续运行的时间;又例如,如图13、15、16所示,在制造时,所述导水条3先由所述防水层2完全包裹,再将所述导水条2需要与所述吸水层1连接的部位,采用包括并不限于切除、割开、溶解等其中至少之一的技术,去除、和\或割裂此处的所述防水层2,使其中的所述导水条3露出且与所述吸水层1相连接。

7.所述吸水层1的部分表面与防水透气层通过相互靠近、和\或直接接触、和\或贴合在一起、和\或制成一体结构相连接;所述防水透气层为设置有包括并不限于以下至少之一结构的防水物层:穿过所述防水物层的孔洞,穿过所述防水物层的缝隙,穿过所述防水物层的空隙等;例如,所述吸水层1为吸水化学纤维织物或棉纤维织物,所述防水物层为厚度≤0.03mm的tpu薄膜,所述吸水层1和所述防水物层在150℃-170℃的温度下通过热压复合技术贴合在一起,由于热压复合的温度较高,所述防水物层在加工后包含有从外界到达吸水层1表面的孔洞孔、和\或缝隙、和\或空隙等,如不能实现此效果,则减少所述防水物层的厚度(如≤0.015mm)、和\或提高热压复合的温度(如>170℃);又例如,将防水颗粒和\或防水物的溶剂利用喷雾、涂抹等技术粘在所述吸水层1表面上,干燥后即形成一层包含有从外界到达吸水层1表面的孔洞、和\或缝隙、和\或空隙的所述防水物层,如不能实现此效果,则减少所述防水物层的厚度和\或密度;如此,实现所述吸水层1中的水即能向外界蒸发、又能在一定程度不浸入外界物体,还能在一定程度上延长装置的运行时间。

8.所述注水口6设置有注水管道及其控制系统,所述出水口13设置有出水管道及其控制系统;例如,所述注水口6设置有智能开关和注水管道,根据所述储水器4中所述水及液体15的变化,有控制的从外界为所述储水器4补充所述水及液体15;又例如,所述出水口13设置有智能开关和出水管道,根据所述导水条3和吸水层1被所述水及液体15的润湿情况,有控制的将储水器4中的所述水及液体15输送出来;如此,即可根据装置的需要从外界补充所述水及液体15,又可将所述储水器4中的所述水及液体15,有控制的和\或持续的输送到,所述导水条3和\或所述吸水层1中,实现所述装置有控制和\或持续运行的效果。

9.所述装置的全部所述导水条3相互之间通过直接接触相连接,和\或所述装置的全部所述导水条3相互之间通过贴在一起相连接,和\或所述装置的全部所述导水条3制成一体结构相连接,和\或所述装置的部分所述导水条3相互之间通过直接接触相连接,和\或所述装置的部分导水条3相互之间通过贴在一起相连接,和\或所述装置的部分所述导水条3制成一体结构相连接等;例如,相邻2条所述导水条3,通过直接接触和\或通过缝纫等技术贴在一起相连接;又例如,如图2、4、5所示,相邻的2条所述导水条3、与另外1条所述导水条3通过直接接触和\或通过缝纫等技术贴在一起相连接;又例如,如图12、14所示,所述装置的全部所述导水条3,通过直接接触和\或通过缝纫等技术贴在一起,制成如降温贴、服装等形状的一体结构;如此,所述水及液体15可以在不少于2条的所述导水条3之间自由流动,实现装置各个部位的所述导水条3和\或所述吸水层1的,润湿程度相同和\或相近。

10.所述导水条3与所述被散热物体14相互之间间隔≥1mm(如2-5mm);例如,所述导水条3与所述吸水层1的连接处不设置所述防水层2,和\或所述连接处的所述防水层2不与所述被散热物体14直接接触;又例如,如图16所示,所述防水层2为厚度0.05mm-0.2mm塑料薄膜(如tpu薄膜)、所述吸水层1为厚度0.1mm-1mm的棉纱布,所述防水层2和所述吸水层1通过热压复合技术贴合在一起制成所述装置主体,然后将所述装置主体以所述防水层2为内面折叠起来,然后将折叠边缘2mm-5mm宽度的部分通过热压复合技术压合在一起,展开所述装置主体形成一条突起部分,然后将直径为10mm的、圆柱体状的吸水棉条(即所述导水条3)与所述突起部分利用缝纫、和\或粘合等技术相连接,最后将所述装置主体展开后,即实现所述导水条3与所述被散热物体14间隔2mm-5mm、且与所述吸水层1相连接;如此,一是所述导水条3能与所述吸水层1相连接;二是减少和\或防止所述导水条3、与所述被散热物体14之间的热传导,以便更好的对所述被散热物体14进行散热降温;三是当所述装置主体设置有所述透气孔16时,能防止所述导水条2表面的所述水及液体15,通过所述透气孔16润湿所述被散热物体14。

11.所述导水条3被所述防水层2包裹的部分,设置有穿过防水层2到达所述导水条3的所述注水孔6;并设置有与所述注水孔6相连通的注水空腔12,所述注水空腔12为由所述导水条3和\或所述防水层2包裹的空腔;例如,如图12-16所示,厚度为0.05mm的tpu薄膜(即所述防水层2)包裹着直径为20mm的、圆柱体状的吸水棉条(即所述导水条3),通过包括并不限于切除、割开、溶解等其中至少之一的技术,去除、和\或割裂特定大小的所述防水层2,使其中的所述导水条3露出,形成直径为4mm-8mm的孔洞(即所述注水孔6);然后,通过包括并不限于挖取、抽取等其中至少之一的技术,去除所述注水孔6处的部分所述导水条3、和\或扩张所述注水孔6处的所述导水条3的体积,形成由所述导水条3和\或所述防水层2包裹的空腔(即所述注水空腔12);如此,所述水及液体15可以通过所述注水口6注入到所述注水空腔12中,并在所述注水空腔12中润湿所述导水条3,由于包裹所述注水空腔12的所述导水条3表面积较大,有利于所述水及液体15更快速的润湿所述导水条3。

12.所述吸水层1和\或所述导水条3缠绕在所述防水层2(如散热管)的表面,且在相邻的所述吸水层1和\或所述导水条3之间形成≤10mm的间隙,将所述间隙两边的所述吸水层1和\或所述导水条3分隔开来,且包括并不限于以下至少之一的结构:所述间隙由防水物11填充,所述间隙两边的所述吸水层1下边缘和\或上下边缘包裹所述防水物11,所述间隙为所述防水层2的突起部分;例如,如图10所示,宽度≤20mm的吸水布料(即所述吸水层1),呈螺旋缠绕在散热管(即所述防水层2)的外表面上,在相邻所述吸水层1之间形成约1mm的间隙,所述间隙和所述吸水层1宽度约1mm的边缘,以粘贴等技术填充和包裹防水涂料(即所述防水物11);又例如,外表面分布有间隔宽度≤50mm螺丝状突起物(如同螺丝口的表面突起物)的散热管(即所述防水层2),宽度≤50mm的吸水布料(即所述吸水层1)、且截面直径为≤5mm、圆柱体状的吸水棉条(即所述导水条3)以缝纫和\或粘合等技术固定于其上,呈螺旋缠绕在所述突起物之间的所述散热管的外表面上;如此,所述水及液体15能在重力和毛细现象的作用下,沿着所述吸水层1和\或所述导水条3以螺旋方式自上而下自流,并全部润湿所述吸水层1和\或所述导水条3,如不能实现此效果,则减少所述吸水层1的宽度如≤20mm,和\或设置更多的所述导水条3,直到实现此效果。

本发明还可以利用气体控制设备如风扇、风泵、压缩机等,也可以利用自然空气流动和\或所述装置自身的移动(如车辆行驶、人体运动和活动),使所述吸水层1的表面气体进行流动和\或降低其气压,使水及液体更快速的蒸发,进一步提高本发明的散热降温效果。

本发明与现有利用水蒸发进行散热降温的技术相比较,具有如下的技术增益效果:

1.设置所述防水层2将外界与所述被散热物体14表面隔开,使所述吸水层1及其蒸发的水气、外界的水及水气都不能浸入所述被散热物体14表面,能对任何物体和\或空间进行散热降温,尤其适用于对不能被水和\或水气浸入的物体和空间进行散热降温;

2.水在所述吸水层1的表面上蒸发,利用固体的热传导通过所述防水层2从所述被散热物体14表面吸热,散热降温效果好;当所述吸水层1和\或所述防水层2的厚度较薄(如≤1mm)、和\或所述防水层2为热的良导体(如金属)时,对物体(包括水本身)和\或空间的散热降温效果更好;

3.通过所述储水器4储存所述水及液体15,由于所述储水器4高于所述导水条3和\或所述吸水层1,利用水的自流、所述导水条3和\或所述吸水层1的毛细现象补充水;可以在不消耗能量的前提下,使所述吸水层1在运行时始终保持润湿状态,保证所述装置能长时间的持续运行,而且能有效控制的水量,避免水的四处横流节省水资源,节能环保。

附图说明

图1为本发明第一实施例水蒸发散热帐篷去除吸水层1和透气层5后的正面外观示意图。

图2为本发明第一实施例水蒸发散热帐篷去除吸水层1、透气层5和储水器4顶盖后的俯视图。

图3为本发明第一实施例水蒸发散热帐篷的正面纵截面示意图。

图4为本发明第二实施例水蒸发散热车衣去除透气层5后的正面外观示意图。

图5为本发明第二实施例水蒸发散热车衣去除透气层5和储水器4顶盖后的俯视图。

图6为本发明第二实施例水蒸发散热车衣的正面纵截面示意图。

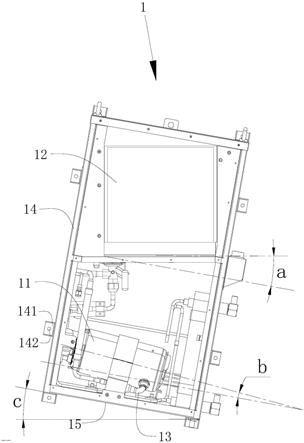

图7为本发明第三实施例水蒸发散热外壳的结构剖视图。

图8为本发明第四实施例水蒸发散热片的正面结构示意图。

图9为本发明第四实施例水蒸发散热片的侧面结构示意图。

图10为本发明第五实施例水蒸发散热纵管的结构示意图。

图11为本发明第六实施例水蒸发散热横管的结构示意图。

图12为本发明第七实施例水蒸发散热贴片去除透气层5后的正面外观示意图。

图13为本发明第七实施例水蒸发散热贴片的注水口6及边缘处截面示意图。

图14为本发明第八实施例水蒸发散热透气贴片、第九实施例水蒸发散热透气隔热贴片去除透气层5后的正面外观示意图。

图15为本发明第八实施例水蒸发散热透气贴片的注水口6及边缘处截面示意图。

图16为本发明第九实施例水蒸发散热透气隔热贴片的注水口6及边缘处截面示意图。

具体实施方式

吸水层1,防水层2,导水条3,储水器4,透气层5,注水口6,回流泵7,回流管道8,通气孔9,集水器10,防水物11,注水空腔12,出水口13,被散热物体14,水及液体15,透气孔16。

为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例,但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明公开内容的理解更加透彻全面。

第一实施例:

本实施例提供水蒸发散热帐篷,如图1、2、3所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、储水器4、透气层5、注水口6、出水口13;所述吸水层1为厚度0.1mm-1mm的、具有吸水快干性能的化学纤维织物(如快干仿棉布等);所述防水层2为厚度0.05mm-1mm的防水化学纤维织物(如制作帐篷的布料),其上可附着厚度为0.01mm-1mm的防水涂层(如聚氯乙烯涂层即pvc涂层、聚氨酯涂层即pu涂层、硅树脂涂层、聚四氟乙烯涂层即ptfe等);所述导水条3为任意长度的、直径为5mm-10mm的、圆柱体状的脱脂棉花条;所述储水器4为长度为300mm-1000mm、宽度为200mm-600mm、高度为200mm-400mm的可以储存水的、由软质防水材料和\或可折叠硬质框架制成的空心容器;所述注水口6为穿过所述储水器4外壳顶盖的、内径为≥10mm的圆形孔洞;所述出水口13为穿过所述储水器4外壳中部、距离顶盖≥100mm的、内径为≤10mm的圆形孔洞;所述透气层5为厚度0.05mm-1mm的、内部有可通过气体的孔洞、缝隙、空隙的化学纤维织物(如制作帐篷的、透气性好的布料,网状织物等);所述吸水层1和防水层2通过相互靠近且能实现贴在一起相连接,制成帐篷的外帐(即装置主体);所述储水器4位的外壳通过缝纫和\或粘合等技术,固定于所述装置主体的中心位置最高处;所述导水条3的一端穿过所述出水口13与所述储水器4相连接,且所述导水条3在所述储水器4内部的底部利用缝纫、和\或粘合等技术连接为一体结构,并固定于所述储水器4的底部;所述导水条3利用缝纫、粘合等技术固定于所述吸水层1上,从所述装置主体中心的所述储水器4向四周呈辐射状分布;所述透气层5制成比所述装置主体稍大的外罩,利用缝纫等技术固定于所述装置主体的外面。

本实施例的工作原理是:将所述水及液体15通过所述注水口6注入所述储水器4中,水位高于所述出水口13;所述水及液体15通过重力自流、毛细现象,自上而下的逐渐润湿所述导水条3中,并且逐渐润湿与所述导水条3连接的所述吸水层1中,直至所述导水条3和所述吸水层1全部润湿,多余的所述水及液体15在所述吸水层1的最低处溢出;同时,所述水及液体15在所述吸水层1的表面上蒸发,透过所述透气层5向外散发水气,并从与所述吸水层1贴在一起的所述防水层2吸收热量,实现对所述帐篷内部的空间和\或物体进行散热降温的效果。另外,还可以在所述装置主体最低处安装可储水的空心容器(即集水器)、回流泵及其管道,将溢出的所述水及液体15输送到所述储水器4中,实现节水效果。

本实施例能对帐篷进行散热降温,防止天气过热造成帐篷内温度过高,还能降低帐篷内空调的负荷,减少能源消耗。同时,所述装置通过翻转(如双面穿衣服的穿着转换方式),即使所述防水层2位于所述外账与外界接触的表面,并且所述水及液体15不注入所述装置中,还具有一定的防水、隔温等效果,以适应不同环境的需要。

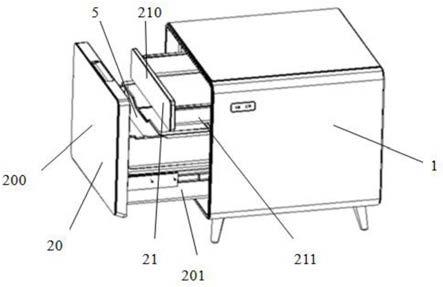

第二实施例:

本实施例提供水蒸发散热车衣,如图4、5、6所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、储水器4、透气层5、注水口6、出水口13;本实施例的具体组成、结构、工作原理与第一实施例基本相同,与第一实施例的不同之处在于:一是将装置主体制成车衣,二是设置2个所述储水器4,分别对所述车衣的前部和后部进行供水,以解决由于所述车衣长度较大、车辆停放在不在同一水平面的地面时,而造成所述车衣前后水平高度差较大的情况下,一个所述储水器4难以完成所述车衣中全部部位供水的问题;进一步的,如果车衣的长度过大,还可以参照本实施例增加所述储水器4的数量,例如在2个所述储水器之间再增加1个及以上的所述储水器4。

本实施例能对所述车衣包裹的车辆进行散热降温,防止天气过热造成的车辆内温度过高、甚至导致车辆自燃、设备损耗等,还能降低车载空调的负荷,减少能源消耗。同时,所述装置通过翻转(如双面穿衣服的穿着转换方式),即使所述防水层2位于所述车衣与外界接触的表面,并且所述水及液体15不注入所述装置中,还具有一定的防水、隔温等效果,以适应不同环境的需要。

第三实施例:

本实施例提供水蒸发散热外壳,如图7所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、储水器4、透气层5、注水口6、回流泵7、回流管道8、通气孔9、集水器10、出水口13。所述吸水层1为厚度为0.1mm-1mm的吸水材料和\或吸水涂料(如快干仿棉布、吸水海绵、含有亲水材料和毛细结构的涂层等);所述防水层2为0.1mm-20mm的防水材料(如塑料、金属等)制成的外壳;所述导水条3为任意长度的、直径为5mm-10mm的、圆柱体状的吸水材料和\或吸水涂料(如脱脂棉花、吸水海绵、含有亲水材料和毛细结构的涂层等);所述储水器4为可以储存水的、由防水材料(如塑料、金属等)制成的空心容器;所述注水口6为穿过所述储水器4外壳顶盖的、内径为≥10mm的圆形孔洞;所述出水口13为穿过所述储水器4外壳底部的、内径为≤10mm的圆形孔洞;所述透气层5为厚度0.1mm-20mm的防水材料(如塑料、金属等)制成的外壳;所述通气孔9为穿过所述透气层5的、间隔10mm-20mm的、内径为≤10mm的圆形孔洞,均匀分布于所述透气层5的除底部外的部分;所述集水器10为可以储存水的、由防水材料(如塑料、金属等)制成的空心容器;所述防水层2、储水器4、透气层5、集水器10,为由防水材料(如塑料、金属等)制成的双层外壳、和\或为双层外壳的组成部分、和\或固定于双层外壳的夹层中;所述储水器4位于所述吸水层1最高处的上方;所述集水器10位于所述吸水层1最低处的下方;所述回流泵7、所述回流管道8固定于在所述双层外壳的夹层内,连接所述集水器10与所述储水器4;所述吸水层1、导水条3通过粘合等技术固定于所述防水层2的表面;所述导水条3穿过所述出水口13伸入所述储水器4中,固定于所述储水器4的底部、且在所述储水器4底部连接为一体结构。

本实施例的工作原理是:将所述水及液体15通过所述注水口6注入所述储水器4中,水位高于所述出水口13,所述水及液体15通过重力自流、毛细现象,通过所述出水口13自上而下逐渐润湿所述导水条3中,并且逐渐润湿与所述导水条3连接的所述吸水层1中,直至所述导水条3和所述吸水层1全部润湿;多余的所述水及液体15,在所述吸水层1的最低处溢出到所述集水器10中,并通过所述回流泵7和回流管道8,输送到所述储水器4中,实现节水的效果;所述水及液体15在所述吸水层1的表面上蒸发,透过所述通气孔9向外散发水气,同时从与所述吸水层1贴在一起的所述防水层2吸收热量,实现对所述双层外壳内部的空间和\或物体进行散热。

本实施例应用于户外设备、设施等的外壳,如车辆、船舶、集装箱、房屋的外壳或其组成部分等,能对所述户外设备和设施进行散热降温,防止因天气过热造成的车辆自燃、设备损耗、人员和生物中暑等,还能降低空调的负荷,减少能源消耗。

第四实施例:

本实施例提供水蒸发散热片,如图8、9所示,包括吸水层1、防水层2、储水器4、注水口6、回流泵7、回流管道8、集水器10、出水口13;所述储水器4为可以储存水的、由防水材料(如塑料、金属等)制成的空心容器,位于所述吸水层1最高处的上方;所述注水口6为穿过所述储水器4外壳顶盖的、内径为≥10mm的圆形孔洞;所述出水口13为穿过所述储水器4外壳底部的、内径为≤10mm的圆形孔洞;所述吸水层1和所述防水层2位于所述储水器4的下方;所述吸水层1为厚度为0.1mm-1mm的、宽度为5mm-50mm的吸水材料和\或吸水涂料(如快干仿棉布、吸水海绵、含有亲水材料和毛细结构的涂层等),如所述防水层2宽度过大(如大于30mm)则分成宽度≤30mm的若干条;所述防水层2为厚度0.1mm-5mm、宽度5mm-30mm的金属片(如散热片);所述吸水层1通过粘合等技术附着在所述防水层2的表面、和\或靠近且能直接接触所述防水层2的表面;所述吸水层1的上端穿过所述出水口13与所述储水器4相连接,且固定于所述储水器4底部、在所述储水器4底部连接为一体结构;所述集水器10为可以储存水的、由防水材料(如塑料、金属等)制成的空心容器,位于所述吸水层1最低处的下方;所述回流泵7、回流管道8位于所述装置的任意位置,连接所述集水器10与所述储水器4。

本实施例的工作原理是:将所述水及液体15通过所述注水口6注入所述储水器4中,水位高于出水口13,所述水及液体15利用重力自流、毛细现象,通过所述出水口13自上而下逐渐润湿所述吸水层1中;多余的所述水及液体15,在所述吸水层1的最低处溢出到所述集水器10中;集水器10中的所述水及液体15通过所述回流泵7和回流管道8,回流到储水器4中,实现节水的效果;同时,所述水及液体15在所述吸水层1的表面上蒸发,透过所述通气孔9向外散发水气,实现对与所述防水层2(即散热片)的散热降温。

本实施例能对散热片(即所述防水层2)进行散热降温,从而降低设备的负荷,减少能源消耗。同时,所述吸水层1设计为可以向上收纳起来、放置于所述储水器4的下方空隙内,使所述吸水层1不与所述散热片连接,并且所述水及液体15不注入所述储水器4中,还可以实现所述散热片向外界吸收热量的功能,以适应现有的空调外机等领域。

第五实施例:

本实施例提供水蒸发散热纵管,如图10所示,包括吸水层1、防水层2、储水器4、注水口6、回流泵7、回流管道8、集水器10、防水物11、出水口13。本实施例的具体组成、结构、工作原理与第四实施例基本相同,与第四实施例的不同之处在于:一是所述防水层2为散热管道的管壁;二是所述吸水层1螺旋缠绕在所述防水层2上;三是相邻的所述吸水层1之间用防水物11(如聚氨酯涂层即pu涂层、硅树脂涂层)隔开,使所述水及液体15沿着所述吸水层1,以旋转的方式逐渐向下传输。

本实施例能对所述散热管道(即其管壁为所述防水层2)及其内部的液体进行散热降温,从而降低设备的负荷,减少能源消耗。本实施例还能通过对所述散热管道内的液体进行散热降低其温度,再通过散热管和\或换热器等,从空气等气体中吸收热量,以此制成环保降温空调。

第六实施例:

本实施例提供水蒸发散热横管,如图11所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、储水器4、注水口6、回流泵7、回流管道8、集水器10、出水口13。本实施例的具体组成、结构、工作原理与第五实施例基本相同,与第五实施例的不同之处在于:一是所述吸水层1包裹在所述防水层2上,二是所述导水条3为直径5mm-10mm的吸水材料或吸水涂料(如脱脂棉花、吸水海绵、含有亲水材料和毛细结构的涂层等),一端穿过所述出水口13伸入所述储水器4中,其余部分利用缝纫、和\或粘合等技术固定于所述吸水层1上;三是所述防水层2从靠近所述储水器4的一端到另一端,垂直高度逐渐下降,使所述水及液体15能沿着所述吸水层1和导水条3逐渐向下输送。

本实施例能对所述散热管道(即其管壁为所述防水层2)及其内部的液体进行散热降温,从而降低设备的负荷,减少能源消耗。本实施例还能通过对所述散热管道内的液体进行散热降低其温度,再通过散热管和\或换热器等,从空气等气体中吸收热量,以此制成环保降温空调。

第七实施例:

本实施例提供水蒸发散热贴片,如图12、13所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、透气层5、注水口6、注水空腔12;所述吸水层1为长轴为240mm的、短轴为200mm的、厚度0.01mm-1mm的脱脂棉纱织物,所述防水层2为长轴为280mm的、短轴为240mm的、厚度为0.05mm-0.1mm的椭圆形tpu薄膜,所述吸水层1与防水层2通过热压复合贴在一起相连接,制成装置主体,所述防水层2包裹装置主体边缘处5mm-50mm的其它组成部分;所述导水条3为截面直径为5mm-20mm的、圆柱体状的脱脂棉花条,且通过缝纫、和\或粘合等技术连接为一体结构、且设置有穿过所述导水条3的≤40mm间隙,并通过缝纫和\或粘合等技术固定于吸水层1的表面;所述导水条3不与所述吸水层1连接的部分由所述防水层2包裹;所述注水口6为从外界穿过所述防水层2到达导水条3的、内径4mm-8mm的孔洞,并去除部分所述导水条3的组成部分,形成长度50mm-100mm的、内径4mm-15mm的圆桶状注水空腔12;所述透气层5为厚度0.1mm-5mm的由不吸水化学纤维制成的、具有透气性能的、厚度0.1mm-5mm网状织物,且通过缝纫和\或粘合等技术,固定于所述水蒸发散热贴片的外表面上,与所述防水层2一起包裹所述装置的其它部分。

本实施例的工作原理是:将所述水及液体15通过所述注水口6注入所述注水空腔12,润湿所述导水条3,再通过毛细现象润湿全部所述导水条3和所述吸水层1;水在所述吸水层1的表面上蒸发,并透过所述透气层5向外散发水气,同时从所述防水层2中吸收热量,对与所述防水层2接触的被散热物体14进行散热降温;所述导水条3通过毛细现象,给所述吸水层1持续补充所述水及液体15,保障装置持续运行。

本实施例能对被散热物体14进行散热降温,有效防止被散热物体14温度过高,减少能源消耗。同时,所述装置通过翻转(如双面穿衣服的穿着转换方式),即使所述防水层2位于所述装置主体与外界接触的表面,并且所述水及液体15不注入所述装置中,还具有一定的防水、隔温等效果,以适应不同环境的需要。

第八实施例:

本实施例提供水蒸发散热透气贴片,如图14、15所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、透气层5、注水口6、透气孔16、注水空腔12;本实施例的具体组成、结构、工作原理与第七实施例基本相同,与第七实施例的不同之处在于:设置有透气孔16,为间隔≤20mm(例如1mm-10mm)、内径≤20mm(例如1mm-10mm)的、任何几何形状的(如圆形)、穿过所述吸水层1和防水层2的孔洞,且不分布于所述导水条3附近;如此,本实施例可制成服装及其组成部件,在对被散热物体14进行散热降温的同时,被散热物体14表面蒸发的水气和\或其附近的气体,通过所述透气孔16和所述透气层5散发到外界;尤其适用于人体、生物体等表面的湿气散发和\或呼吸等,有利于在气温较高时,减轻户外活动和户外劳动的人群的身体负担。同时,所述装置通过翻转(如双面穿衣服的穿着转换方式),即使所述防水层2位于所述装置主体与外界接触的表面,并且所述水及液体15不注入所述装置中,还可以具有一定的隔温效果,以适应不同环境的需要。

第九实施例:

本实施例提供水蒸发散热透气隔热贴片,如图14、16所示,包括吸水层1、防水层2、导水条3、透气层5、注水口6、透气孔16、注水空腔12;本实施例的具体组成、结构、工作原理与第八实施例基本相同,与第八实施例的不同之处在于:所述导水条3与被散热物体14接触部分的所述吸水层2间隔2mm-5mm;具体制作方法如下:所述吸水层1(即厚度为0.01mm-1mm的脱脂棉纱与防水层2(即厚度为0.05mm-0.1mm的tpu薄膜)通过热压复合贴在一起制成装置主体,然后将所述装置主体以所述防水层2为内面折叠起来,将折叠边缘2mm-5mm宽度的部分通过热压复合技术压合在一起,然后展开所述装置主体形成一条突起部分,将所述导水条3与所述突起部分利用缝纫、和\或粘合等技术,直接接触和\或贴在一起,最后将所述装置主体展开后,即实现所述导水条3与所述被散热物体14间隔2mm-5mm、且与所述吸水层1直接接触和\或贴在一起;如此,防止和\或减少所述导水条3与被散热物体14之间的热传导,更好实现对被散热物体14的散热效果,尤其适用于气温较高时使用,有利于减轻户外活动和户外劳动的人群的身体负担。同时,所述装置通过翻转(如双面穿衣服的穿着转换方式),即使所述防水层2位于所述装置主体与外界接触的表面,并且所述水及液体15不注入所述装置中,还可以具有一定的隔温效果,以适应不同环境的需要。

以上实施例,利用气体控制设备如风扇、风泵、压缩机等,也可以利用自然空气流动和\或所述装置自身的移动(如车辆行驶、人体运动和活动),使所述吸水层1的表面气体进行流动和\或降低其气压,使水及液体更快速的蒸发,进一步提高本发明的散热降温效果。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;在本发明的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本发明的不同方面的许多其它变化,为了简明,它们没有在细节中提供,本领域的普通技术人员应当理解。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。