本发明涉及蒸发器,更详细地说,涉及一种适用于冷水机系统的蒸发器。

背景技术:

通常,冷水机是向冷水需求处供给冷水的装置,其特征在于,通过使在制冷系统循环的制冷剂与在冷水需求处和制冷系统之间循环的冷水之间进行热交换,来冷却所述冷水。冷水机作为大容量设备,可以设置于规模大的建筑物等。

图1是表示冷水机系统的图。

参照图1,现有的冷水机系统1包括冷水机单元和需求处6。所述需求处6可以理解为是利用冷水的空调装置。

所述冷水机单元包括压缩制冷剂的压缩机2、使在所述压缩机2压缩的制冷剂冷凝的冷凝器3、使在所述冷凝器3冷凝的制冷剂减压的膨胀装置4以及使在所述膨胀装置4减压的制冷剂蒸发的蒸发器5。

制冷剂可以在所述冷凝器3与外部空气进行热交换,并且可以在所述蒸发器5与冷水进行热交换。

所述冷水机系统1包括:冷水配管8,连接所述蒸发器5和所述需求处6以引导冷水的循环;以及泵7,设置于所述冷水配管8,产生冷水的流动力。

若所述泵7动作,则冷水可以经由所述冷水配管8从所述需求处6流向所述蒸发器5,并且从所述蒸发器5流向所述需求处6。

在所述蒸发器5设置有供制冷剂流动的制冷剂流路5a和供冷水流动的冷水流路5b。所述冷水流路5b可以由导热管形成,所述制冷剂可以通过与导热管接触来与冷水进行热交换。

这种蒸发器5可以根据内部状态分类为干式蒸发器(dryexpansiontypeevaporator)、满液式蒸发器(floodedtypeevaporator)、滴落式蒸发器(降膜式蒸发器;fallingfilmtypeevaporator)等。

干式蒸发器是通过将经由膨胀装置的制冷剂直接引入蒸发器10并在所述蒸发器10内部使其全部蒸发,来进行热交换的蒸发器10。关于干式蒸发器,虽然其所需的制冷剂量少,但是相比于满液式蒸发器效率低。

满液式蒸发器是,在蒸发器10的下部封入有液态制冷剂,通过浸入在所述液态制冷剂中的导热管使所述液态制冷剂蒸发来与冷水进行热交换的蒸发器10。

关于所述满液式蒸发器,虽然相比于干式蒸发器效率优异,但是存在需要非常多的制冷剂并且制造费用昂贵的缺点,并且热传递机制是通过使满液的制冷剂沸腾(boiling)来进行,因此热传递能力有限。

与此相反,滴落式蒸发器是通过分配单元将液态制冷剂滴落于导热管来形成制冷剂液膜,并在制冷剂液膜蒸发时进行热交换的蒸发器10。

由于所述滴落式蒸发器是使液态制冷剂形成在导热管上的液膜蒸发,因此相比于满液式蒸发器导热率高,从而不仅大幅度减少制冷剂需求量和导热管的数量,而且具有与满液式蒸发器等同的导热性能。

另一方面,尽管这种滴落式蒸发器具有优异的性能,但是需要解决的多种复杂的问题很多,因此目前的实际情况是,大部分不使用完整滴落式蒸发器,而使用局部滴落式蒸发器(上部以滴落式蒸发器的方式进行热交换,而下部以满液式蒸发器方式进行热交换的方式)。

作为这种问题中的一个,在导热管上形成干燥点(dryoutpoint;在导热管中未形成液态制冷剂的膜的部位)导致导热管中不进行热交换的部分增多,因此使所述冷水机系统整体的热交换性能下降。形成干燥点的原因具体如下。

第一、与干式蒸发器或满液式蒸发器不同地,在滴落式蒸发器中,若如分配液态制冷剂的分配单元的结构倾斜,则液态制冷剂会向某一侧集中导致不能均匀地分配到导热管并且形成干燥点。

为防止这种问题,将液态制冷剂均匀地分配到导热管是关键,并且就实现理想的滴落式蒸发器而言,保持分配单元、导热管、气液分离装置等结构之间的水平度是重要的解决课题之一。

第二、若不分离从膨胀装置4吐出的混合制冷剂并分配给导热管,或不降低因压缩机2的吸入力而具有相当高的流速的制冷剂的速度,则气态制冷剂和液态制冷剂会在多处混合而不会均匀地分配给导热管,因此会形成干燥点。另外,气态制冷剂会附带(carryover)所述液态制冷剂流入压缩机2中,这也会引起冷水机系统的故障。

在此情况下,由于因制冷剂的流速而引起的滞压(stagnationpression)非常高,因此若长时间运转蒸发器,则制冷剂的滞压会使分配单元的结构变形。在如由薄的铁板制造的托盘那样形成分配单元的情况下,变形的可能性会进一步提高。因此,还需要考虑结构稳定性。

第三、在导热管蒸发的气态制冷剂流动时会使落下的液态制冷剂向导热管的外侧飞散,导致在导热管形成干燥点。尤其,这种现象随着从位于上部的导热管朝向位于下部的导热管逐渐严重。

在此情况下,与第二个原因同样地,还会发生气态制冷剂带着所述液态制冷剂的问题。

但是,通过保持结构之间的水平度来减少干燥点的同时,考虑结构的稳定性是非常困难的问题。

首先,就冷水机系统1的蒸发器10而言,由于通常使用到的蒸发器自身的长度接近2m至4m,因此在蒸发器10的内部使用的结构的尺寸和重量相当大,因此在现实中,使多种结构水平地进入蒸发器10内并以水平的状态进行焊接存在困难。

不仅如此,随着为提高结构稳定性而需要焊接的部分增多,在设置分配单元的过程中频繁发生因热变形而引起的结构扭曲,从而不能保持水平。

虽然也可以考虑为分离并分配混合制冷剂而将气液分离装置设置于蒸发器,但是随着关联的装置增多,会进一步增大考虑结构稳定性且保持结构之间的水平度的难度。

为这种作业,会使制造过程变得复杂,并且需要焊接工人的大量努力和各种设备,这会直接导致制造费用的上升。

尽管存在如上所述的问题,但是现有技术(韩国公开专利公报10-2017-0114320号和美国公开专利公报us2008/0149311号)中仅记载了用于实现构成的功能的配置和形态,而没有记载关于用于使所述分配单元等保持水平的结构问题或现实中设置工程上的问题。

现有技术文献

专利文献1:韩国公开专利公报10-2017-0114320号

专利文献2:美国公开专利公报us2008/0149311号

技术实现要素:

本发明要解决的课题在于,提供一种能够使分配托盘和气液分离装置等保持水平度和稳定性的支撑件结构。

本发明的另一课题在于,提供一种简化蒸发器的内部结构的设置工程的结构。

本发明的课题并不限定于以上提及到的课题,本领域的技术人员能够通过以下的记载将明确理解未被提及到的其他课题。

为了达成上述目的,本发明的实施例的蒸发器包括:罩体,形成有制冷剂流入口和制冷剂流出口;导热管,容纳于所述罩体,供用于与所述罩体的内部的制冷剂进行热交换的冷水流动;至少一个分配托盘,从所述导热管隔开配置,并且形成有复数个孔以将制冷剂分配到配置于所述分配托盘的下部的导热管;气液分离装置,配置于所述分配托盘的上侧,将所流入的所述制冷剂分离为气态制冷剂和液态制冷剂,并将所述液态制冷剂分配给所述分配托盘;以及管支撑件,形成有供所述导热管贯通的复数个孔,所述管支撑件配置于所述罩体的内部,以支撑所述分配托盘。

所述蒸发器还可以包括一对支撑件框架,所述一对支撑件框架固定在所述罩体的宽度方向的两侧。

所述气液分离装置可以包括复数个侧臂,所述复数个侧臂在所述气液分离装置的宽度方向的两侧沿所述气液分离装置的长度方向排列,并且分别被所述支撑件框架支撑。

所述支撑件框架可以包括轨道杆(railrod),所述轨道杆支撑所述复数个侧臂,并且沿所述气液分离装置的长度方向长长地形成以引导所述气液分离装置的进入。

所述支撑件框架可以包括复数个第一托架,所述复数个第一托架与所述轨道杆连接,并且固定于所述罩体。

所述支撑件框架还可以包括复数个第二托架,所述复数个第二托架固定于所述管支撑件的上部,并且与所述轨道杆(railrod)连接。

所述复数个侧臂的与所述轨道杆(railrod)接触的部分可以弯折。

所述管支撑件可以包括上引导件,所述上引导件从所述管支撑件的上部向左和向右分别凸出有一个,以形成引导所述分配托盘的进入的空间,并且支撑所述分配托盘。

所述蒸发器还可以包括侧杆(lateralrod),所述侧杆沿所述分配托盘的长度方向长长地形成,并且与所述分配托盘的侧壁结合,被所述上引导件支撑。

所述管支撑件可以形成有使所述至少一个分配托盘中的任一个分配托盘插入的狭缝。

所述管支撑件可以包括下引导件,所述下引导件从所述狭缝的侧面向内侧凸出,并且支撑从所述分配托盘的侧壁凸出的侧杆,并引导所述第二分配托盘的插入。

所述分配托盘可以形成有向上侧凹陷的插入口,以使所述管支撑件的上侧部的至少一部分插入。

关于其他实施例的具体内容包含在具体实施方式和附图中。

根据本发明的蒸发器,具有如下效果中的一种或者多种效果。

第一、具有能够通过管支撑件等水平并且稳定地支撑分配托盘的优点。

第二、还具有能够通过支撑件框架、侧臂等水平并且稳定地支撑气液分离装置的优点。

第三、通过如轨道杆、上引导件以及狭缝等构成,具有不仅支撑如气液分离装置、分配托盘等的蒸发器的内部结构,而且还能够简化设置工程的优点。

本发明的效果并不限定于以上提及到的效果,本领域的技术人员能够从权利要求书的记载明确理解未被提及到的其他效果。

附图说明

图1是表示冷水机系统的图。

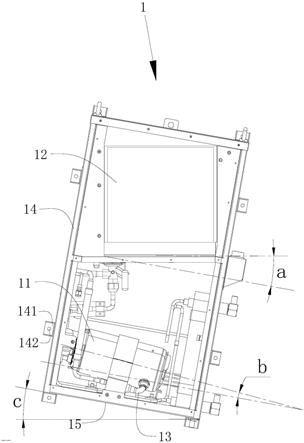

图2是本发明的优选的一实施例的蒸发器的立体图。

图3是将图2的一部分放大并示出的立体图。

图4是图2的i-i’线剖视图。

图5和图6是用于说明图2的分配托盘40的图。其中,图5是从上侧观察图2的分配托盘40的俯视图,图6是表示图2的分配托盘40的底面的立体图。

图7是图2的优选的第一实施例的ii-ii’线剖视图。

图8是用于说明图7的一实施例的阻隔管(baffletube)23的侧视图。

图9是用于说明图7的另一实施例的阻隔管23的侧视图。

图10是图2的优选的第二实施例的ii-ii’线剖视图。

图11是图2的优选的第三实施例的ii-ii’线剖视图。

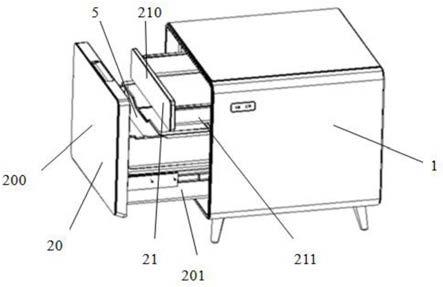

图12是本发明的优选的另一实施例的蒸发器的立体图。

图13是将图12的一部分放大并示出的立体图。

图14是图12的iii-iii’线剖视图。

附图标记说明

10:蒸发器11:罩体

12:制冷剂流入口13:制冷剂流出口

20:气液分离装置21:腔室

213:气态制冷剂出口22:流入端口

23:阻隔管231:开口部

24:阻隔板25:侧臂

30:支撑件框架31:轨道杆(railrod)

33:第一托架35:第二托架

40:分配托盘41:第一分配托盘

411:孔4111:尖部(tip)

413:侧杆(lateralrod)415:桥杆(bridgerod)

42:第二分配托盘421:孔

4211:尖部(tip)423:侧杆(lateralrod)

425:托盘托架427:引导板

45:分配托盘46:第一分配托盘

463:插入口465:桥杆(bridgerod)

47:第二分配托盘473:插入口

479:多孔板50:管支撑件

53:狭缝531:下引导件

54:上引导件55:管支撑件

56:上部管支撑件57:下部管支撑件

p:导热管p1:上部导热管

p2:下部导热管

具体实施方式

通过下面参照附图详细叙述实施例,会更加明确本发明的优点、特征及其实现方法。然而,本发明不限于以下公开的实施例,可体现为互不相同的多种形状,本实施例仅为了充分公开本发明,并为了向本领域普通技术人员完整地公开本发明的范围而提供,本发明的保护范围仅由权利要求的范围来决定。在整个说明书中,同一附图标记是指同一构成要素。

如图所示,作为关于空间的相对性术语的“之下(below)”,“下方(beneath)”,“下部(lower)”,“上(above)”,“上部(upper)”等,可以为了便于说明一个构成要素和另一构成要素的相互关系而使用。关于空间的相对性术语除了附图中所示的方向之外,还应该理解为包括在使用时或动作时构成要素的彼此不同的方向的术语。例如,在将附图中图示的构成要素倒转的情况下,描述为位于另一构成要素“之下(below)”或“下方(beneath)”的构成要素可以安放于另一构成要素的“上方(above)”。因此,作为示例性术语的“下方”可以将下方和上方均包括。构成要素可以沿其他方向取向,因此,关于空间的相对性术语可以根据取向来解释。

在本说明书中使用到的术语是用于说明实施例的,而并非用于限定本发明。在本说明书中,除非有特别说明,否则单数的表述包含复数的表述。在说明书中使用到的“包含(comprises)”以及/或“包括(comprising)”并不表示除了提及到的构成要素、步骤以及/或动作之外,存在或追加一个以上的其他构成要素、步骤以及/或动作。

除非另有其他定义,否则本说明书中使用到的所有术语(包括技术术语和科学术语)可以作为本发明所属技术领域的普通技术人员共通理解的意思使用。另外,除非有明确的特别定义,否则通常使用的词典中定义的术语不应被理想化或夸大解释。

在附图中,为了便于说明和说明的明确性,各个构成要素的厚度或尺寸被夸大或省略或示意性地示出。另外,各个构成要素的尺寸和面积并不完全反应实际尺寸或面积。

下面,参照用于通过本发明的实施例来说明蒸发器的附图,对本发明进行说明。

参照图2和图12,例如,以缸筒形状的罩体11为基准,长度方向l是指成为测量从长长地形成的罩体11的一侧到另一侧为止的长度的基准的方向,宽度方向w是指成为从地面水平测量罩体11的截面的直径的基准的方向,高度方向h是指从地面垂直测量罩体11的截面的直径的基准的方向。

图2至图11是用于说明本发明的优选的一实施例的蒸发器的结构和作用的图。

在以下的图2至图4中,将对本发明的优选的一实施例的蒸发器的结构和作用进行说明。

参照图2至图4,蒸发器10包括罩体11、导热管p以及分配托盘40。

所述罩体11形成有制冷剂流入口12和制冷剂流出口13。

从膨胀装置4吐出的制冷剂是混合了气态制冷剂和液态制冷剂的混合制冷剂。所述混合制冷剂通过所述制冷剂流入口12流入蒸发器10的内部。在流入的混合制冷剂中,气态制冷剂通过所述制冷剂流出口13向压缩机2流出。液态制冷剂在进行热交换之后被蒸发而相变为气态制冷剂,之后通过所述制冷剂流出口13向压缩机流出。

所述导热管p容纳于所述罩体中,用于与所述罩体内部的制冷剂进行热交换的冷水在所述导热管p流动。

所述液态制冷剂与所述导热管p的表面接触并形成液膜(liquidfilm)。在所述导热管p内流动的所述冷水由于其热量被液态制冷剂带走而进一步变冷,而所述液态制冷剂从所述冷水吸热量而气化,由此进行热交换。通常,导热管p构成为包括复数个导热管p的导热管束。

分配托盘40向配置于下部的导热管分配制冷剂。所述分配托盘40可以通过形成有复数个孔来向导热管分配制冷剂。所述分配托盘40可以从所述导热管p隔开配置。

分配托盘40可以沿罩体11的长度方向长长地形成。分配托盘40可以具有容纳液态制冷剂并能够通过使液态制冷剂朝向下侧滴落来进行分配的形状。

例如,分配托盘40可以是在底面形成有复数个孔的托盘形状。分配托盘40可以在宽度方向w的两侧形成有侧壁。分配托盘40可以在长度方向l的两侧形成有侧壁。除非另有定义,否则分配托盘40的侧壁可以表示在分配托盘40的宽度方向w的两侧形成的侧壁。

在导热管p的数量多的情况下,若使用单个分配托盘40,则会使导热管p上的干燥点(dryoutpoint)随着从位于上部的导热管p朝向位于下部的导热管p而逐渐变多,因此会使热交换性能下降。

因此,分配托盘40可以设置有一个以上。例如,分配托盘40可以包括第一分配托盘41和位于所述第一分配托盘41的下部的第二分配托盘42。

导热管p可以配置于第一分配托盘41的下部和第二分配托盘42的下部。导热管p可以配置于第一分配托盘41的下部和第二分配托盘42的上部之间。在此情况下,导热管p可以包括配置于第二分配托盘42的上部的上部导热管p1和配置于第二分配托盘42的下侧的下部导热管p2。

第一分配托盘41可以从上部导热管p1的上部向上侧隔开配置。所述第一分配托盘41可以向配置于下侧的上部导热管p1分配制冷剂。

第二分配托盘42配置于上部导热管p1的下部和下部导热管p2的上部之间。所述第二分配托盘42可以从所述下部导热管p2的上部隔开配置。所述第二分配托盘42可以向配置于下侧的下部导热管p2分配制冷剂。

为了防止从分配托盘40落下的液态制冷剂因在导热管p蒸发的气态制冷剂而向所述导热管的外侧脱离的问题,导热管p的管束的宽度方向w的长度可以大于分配托盘40的宽度方向w的长度。即,在所述导热管p的管束中配置于最外侧的导热管p之间的长度可以大于分配托盘40的宽度方向w的长度。

配置于第一分配托盘41的下部的上部导热管p1的管束的宽度方向w的长度可以大于所述第一分配托盘的宽度方向w的长度。配置于第二分配托盘42的下部的下部导热管p2的管束的宽度方向w的长度可以大于所述第二分配托盘的宽度方向w的长度。

蒸发器10还可以包括将从膨胀装置4流入的混合制冷剂分离为液态制冷剂和气态制冷剂的气液分离装置20。气液分离装置20可以配置于所述分配托盘40的上侧。

气液分离装置20可以从所述分配托盘40的底面隔开配置。气液分离装置20可以配置于所述罩体11的内部。根据蒸发器10的特性,所述气液分离装置20也可以位于罩体11的外部。

气液分离装置20可以分离混合制冷剂。气液分离装置20将分离的液态制冷剂分配给分配托盘40。分离的气态制冷剂因压缩机2产生的吸入力而经由制冷剂流出口13向蒸发器10的外部流出。

气液分离装置20可以包括腔室21,腔室21中形成有与制冷剂流入口12连通的流入端口22和与制冷剂流出口13连通的气态制冷剂出口213,并且在下部形成有复数个孔211。

腔室21可以形成所述气液分离装置20的外形。腔室21可以形成为截面是圆形或多边形的管形状。

混合制冷剂可以通过流入端口22流入所述腔室21。流入的制冷剂分离为气态制冷剂和液态制冷剂。所述腔室21可以通过形成于下部的复数个孔,将分离出的液态制冷剂分配给分配托盘40。分离出的气态制冷剂通过形成于腔室21的气态制冷剂出口213从制冷剂流出口13流出。所述气态制冷剂出口可以形成于腔室21的上侧。

在腔室21的内部可以设置有使所述制冷剂的流速下降的稳定化装置。对此将在后面进行说明。

蒸发器10还可以包括管支撑件50,所述管支撑件50形成有供导热管p贯通的复数个孔52。所述管支撑件50可以配置于所述罩体11的内部并且支撑所述分配托盘40。

在罩体11的内部可以配置有一个以上的管支撑件50。优选,在罩体11的内部可以排列有复数个管支撑件50。在此情况下,复数个管支撑件50可以沿所述罩体11的长度方向l彼此隔开排列。所述管支撑件50可以排列成上侧部的高度彼此相同。

管支撑件50可以与罩体11的内表面结合。在所述管支撑件50中,至少侧面的一部分可以与所述罩体11的内表面相接。优选,管支撑件的外周面的一部分可以形成为与罩体11的内周面的形状相接,并通过焊接来进行一次固定。

在形成于所述管支撑件50的复数个孔52可以分别插入有复数个导热管p。通过贯通各个复数个孔52的导热管p,可以二次固定管支撑件50。

管支撑件50的上侧可以与所述分配托盘40的下侧面接触并支撑所述分配托盘。为了将所述分配托盘40支撑为水平,管支撑件50的上侧可以具有与分配托盘40的下侧面相接的形状。例如,与分配托盘40的平坦的下侧面相接触的管支撑件50的上侧面可以平坦。

另一方面,所述管支撑件50可以通过从上侧凸出形成的支撑结构将所述分配托盘40支撑为水平。对此将在后面进行说明。

在配置有单个管支撑件50的情况下,各个导热管p贯通形成于所述管支撑件的复数个孔52并固定在罩体11的长度方向l的两侧。

所述单个管支撑件50可以支撑分配托盘40的下侧面的中央。通过在分配托盘40的长度方向l的两侧结合有如桥杆(bridgerod)415的补充支撑结构,可以进一步均匀且稳定地支撑所述分配托盘40。对此将在后面进行说明。

在排列有复数个管支撑件50的情况下,由于各个导热管p贯通形成于各个管支撑件50的复数个孔52的相同的位置,从而各个管支撑件50被固定的同时被水平排列。因此,管支撑件50能够将所述分配托盘40支撑为水平并且稳定。

蒸发器10还可以包括固定于罩体11的宽度方向w的两侧的一对支撑件框架30。

支撑件框架30可以从罩体11的宽度方向w的两侧向罩体11的内侧凸出。支撑件框架30可以在罩体11的宽度方向w的两侧的相同的高度上形成。支撑件框架30可以与气液分离装置20的外周面的至少一部分接触,并将所述气液分离装置20支撑为水平。

若不将气液分离装置20配置为水平,则会发生分离出的液态制冷剂向某一侧集中,导致不能均匀地向分配托盘40分配的问题。通过支撑件框架30将气液分离装置20支撑为水平,可以防止这种问题。

支撑件框架30可以配置为使气液分离装置20从分配托盘40的底面向上侧隔开。

若气液分离装置20配置为从分配托盘40不隔开,则会因液态制冷剂的表面张力而发生液态制冷剂不能均匀地分配到整个分配托盘40的问题。因此,优选,通过使分配托盘40和气液分离装置20彼此水平隔开配置,将所述液态制冷剂均匀地分配到分配托盘40。

气液分离装置20还可以包括复数个侧臂25,所述复数个侧臂25形成于所述气液分离装置的宽度方向w的两侧且沿着所述气液分离装置的长度方向l排列,并且分别被所述支撑件框架30支撑。

侧臂25可以形成于气液分离装置20的腔室的两侧。所述侧臂25可以沿着所述腔室21的长度方向l排列,并且分别被所述支撑件框架30支撑。

所述复数个侧臂25可以分别包括从气液分离装置20的宽度方向w的两侧水平凸出的部分。侧臂25可以分别具有将“l”倒转的形状。

形成于一侧的复数个侧臂25可以沿所述气液分离装置20的长度方向彼此隔开规定的间隔。气液分离装置20的长度方向l的轴可以与将排列在一侧的所述复数个侧臂25连续连接的面彼此平行。复数个侧臂25距地面的高度可以彼此相同。

在气液分离装置20中,排列在两侧的复数个侧臂25可以被支撑件框架30支撑为水平并且保持水平。侧臂25可以使施加到气液分离装置20的制冷剂的滞压向支撑件框架30分散。

支撑件框架30还可以包括轨道杆(railrod)31,所述轨道杆(railrod)31支撑所述复数个侧臂25,并且沿所述气液分离装置的长度方向长长地形成,以引导所述气液分离装置20的进入。轨道杆31可以形成为管形状。

轨道杆31可以在罩体11的内部设置于宽度方向w的两侧。轨道杆31可以配置为与所述气液分离装置20的中心轴平行。两侧的轨道杆31可以形成为距地面的高度彼此相同。

形成于一侧的轨道杆31可以与形成于一侧的复数个侧臂25各自的底面接触,并支撑所述侧臂25。轨道杆31可以从侧臂25接收荷重并分散,并且将气液分离装置20支撑为水平。

当将气液分离装置20设置于罩体11内时,轨道杆31引导所述气液分离装置进入罩体11内。此时,可以将气液分离装置20的侧臂25卡在所述轨道杆31上,并从罩体11的一侧向罩体11的内部推进气液分离装置20,由此减少了焊接过程并且设置工程变为非常简单。

蒸发器10可以包括复数个第一托架33,所述复数个第一托架33与轨道杆31连接,并且固定于罩体11。

第一托架33可以包括从罩体11的宽度方向w的两侧向内侧凸出的部分。第一托架33可以形成为“l”形状。

复数个第一托架33的每一个可以包括与轨道杆31接触的部分。形成于一侧的复数个第一托架33可以沿轨道杆31的长度方向l彼此隔开排列。复数个第一托架33可以形成为与轨道杆31接触的部分距地面相同的高度。

第一托架33可以支撑轨道杆31。第一托架33可以固定于罩体11并对抗来自轨道杆31的剪切力。

蒸发器10还可以包括与分配托盘40的末端和罩体11的末端结合的桥杆(bridgerod)415。所述复数个第一托架中至少一个第一托架可以与所述桥杆415结合。所述端部表示所述分配托盘40和所述罩体11的长度方向l的至少一侧。

桥杆415可以沿宽度方向w长长地形成。桥杆415的中央可以与所述分配托盘40的端部结合。桥杆415的两端可以固定于所述罩体11的端部并支撑所述分配托盘40的端部。

复数个侧臂25的与轨道杆31接触的部分可以向下侧弯折。

在此情况下,当气液分离装置20进入罩体11的内部时,复数个侧臂25的弯折的部分会卡在轨道杆31上,并能够沿准确的方向引导气液分离装置20。

第一分配托盘41被管支撑件50的上侧支撑,并且从导热管p的上部向上侧隔开而可以朝向配置于下侧的导热管p分配制冷剂。

管支撑件50可以包括从所述管支撑件的上部向上侧凸出,并引导分配托盘40的进入的上引导件54。所述分配托盘40可以是第一分配托盘41。

上引导件54可以形成为与形成于分配托盘40的宽度方向w的两侧的侧壁相邻。上引导件54可以向分配托盘40的左右分别凸出有一个,并形成供所述分配托盘40进入的空间。上引导件54可以具有将“l”倒转的形状。

上引导件54可以支撑分配托盘40。例如,上引导件54可以支撑分配托盘40的底面的两侧面。作为另一例子,上引导件54可以支撑分配托盘40的从侧壁向外侧弯折的部分。

当将分配托盘40设置于罩体11内时,上引导件54引导所述分配托盘40进入罩体11内。此时,使分配托盘40位于上引导件54之间,并且将分配托盘40安置于管支撑件50的上侧,或卡在两侧的上引导件54上。之后,将分配托盘40沿罩体11的长度方向推进,此时上引导件54引导分配托盘40的进入,从而设置工程变得非常简单。

另外,若使分配托盘40穿过形成于水平排列的复数个管支撑件50上的各个上引导件54而进入,则能够将分配托盘40引导至更准确的位置,并且更稳定地支撑分配托盘40。

当在分配托盘40的底面穿孔而形成复数个孔411、421时,可能会朝向底面的下侧形成有毛刺(burr;金属切断部位的末端卷曲)。所述毛刺会引起在分配托盘40进入时卡在管支撑件50的顶面上的问题。

作为另一例子,在为了形成所述孔而进行切断并向下侧弯折的情况下,会产生尖部(tip)4111、4211卡在管支撑件50的顶面的问题。

因此,为了防止上述问题,被上引导件54引导的分配托盘40可以从位于所述上引导件54之间的管支撑件50的上侧面向上侧隔开。例如,优选从管支撑件50的上侧面隔开约5mm程度,以使管支撑件50的上侧面不与毛刺(burr)或尖部(tip)4111、4211接触。

蒸发器10还可以包括侧杆(lateralrod)413、423,所述侧杆413、423沿分配托盘40的长度方向l长长地形成,并且与形成于所述分配托盘的宽度方向w的两侧的侧壁结合。所述侧杆413、423可以形成为管形状。

侧杆413可以与第一分配托盘41的侧壁结合。侧杆423可以与第二分配托盘42的侧壁结合。

所述侧杆413、423可以配置为从形成于分配托盘40的宽度方向w的两侧的侧壁向外侧凸出。侧杆413、423可以在长度方向l上与分配托盘40的侧面结合。

侧杆413、423通过加强分配托盘40的刚性,来防止所述分配托盘因来自制冷剂的滞压而变形。例如,可以防止所述分配托盘40因承受相对于长度方向垂直的方向的力而发生向下弯曲的现象。因此,侧杆413、423优选由刚性强的物质形成。

分配托盘40的侧壁中与侧杆413、423接触的部分可以向外侧弯折。即,所述侧壁可以弯折并与所述侧杆413、423的侧部和上部接触。在所述侧壁如此弯折的情况下,会增加分配托盘40抵抗弯曲的刚性。

所述侧杆413可以被上引导件54支撑。

侧杆413的下部可以与凸出的上引导件54的上部接触并被支撑。由于上引导件54不直接将力传递到分配托盘40,而是将力传递到提高刚性的侧杆413,因此能够最小化分配托盘40的变形。

另外,在设置分配托盘40时,由于上引导件54与侧杆413接触并引导分配托盘40的进入,从而分配托盘40的进入会变得更平滑。

管支撑件50可以形成有供分配托盘40插入的狭缝53。所述分配托盘40可以是第二分配托盘42。狭缝53可以形成于上部导热管p1和下部导热管p2之间。

所述狭缝53具有能够使分配托盘40插入的形状。例如,如图所示,狭缝53可以是长方形形状。

狭缝53可以形成为与地面平行。分配托盘40可以插入所述狭缝53中并且相对于地面保持水平。狭缝53的下侧可以与分配托盘40的底面接触并支撑所述分配托盘。

管支撑件50通过导热管p的管束贯通其中而在罩体11的内部保持水平,并被固定到罩体11的内周面。因此,当在所述管支撑件50形成有所述狭缝53时,不仅能够使所述分配托盘40的水平进一步准确,而且能够更稳定地支撑分配托盘40。

另外,所述狭缝53在设置分配托盘40时引导所述分配托盘的进入,从而能够简化设置工程。若分配托盘40通过贯通形成于水平排列的复数个管支撑件50的各个狭缝53而进入,则分配托盘40会被引导至更准确的位置,并且能够更稳定地支撑分配托盘40。

管支撑件50可以包括从狭缝53的侧面向内侧凸出并引导分配托盘40的插入的下引导件531。所述分配托盘40可以是第二分配托盘42。

下引导件531可以形成为从狭缝53的两侧向内侧凸出并且与分配托盘40的侧壁相邻。

下引导件531可以支撑分配托盘40。例如,下引导件531可以支撑分配托盘40的底面的两侧面。作为另一例子,下引导件531可以支撑分配托盘40的从侧壁向外侧弯折的部分。

当将分配托盘40设置于罩体11内时,下引导件531可以引导所述分配托盘40进入罩体11内。此时,将分配托盘40插入下引导件531之间之后,将分配托盘40安置于狭缝53的下侧,或卡在下引导件531上。之后在沿罩体11的长度方向推进分配托盘40时,下引导件531引导分配托盘40的进入,由此设置工程变得非常简单。

当分配托盘40贯穿狭缝53时,会发生在分配托盘40的复数个孔411、421周边形成的毛刺(burr)或尖部(tip)4111、4211卡在狭缝53的下侧的问题。因此,为了防止所述问题,被下引导件531引导的分配托盘40可以从所述狭缝53的下侧向上侧隔开规定间隔。

例如,优选隔开的间隔为从狭缝53的下侧隔开约5mm程度的间隔,以使狭缝53的下侧不与毛刺(burr)或尖部(tip)4111、4211接触。

下引导件531可以支撑从分配托盘40的侧壁凸出的侧杆423。

侧杆423的下部可以通过与凸出的下引导件531的上部接触而被支撑。由于下引导件531不直接向分配托盘40传递力,而将力传递到提高刚性的侧杆423,从而能够最小化分配托盘40的变形。

另外,在设置分配托盘40时,由于下引导件531与侧杆423接触并引导分配托盘40的进入,因此分配托盘40的进入会变得更平滑。

还可以包括引导板427,所述引导板427配置于第二分配托盘42的两侧,并且引导从所述上部导热管p1落下的制冷剂以使其流入所述第二分配托盘42。

若液态制冷剂分配到上部导热管p1而形成液膜,则一部分会被蒸发而相变为气态制冷剂,而未蒸发的液态制冷剂向第二分配托盘42方向落下。此时,所述气态制冷剂因压缩机2的吸入力而向侧面和上侧之间流动之后流向制冷剂流出口13。所述气态制冷剂与下落的所述液态制冷剂发生碰撞,使所述液态制冷剂向两侧飞散。在此情况下,所述液态制冷剂向第二分配托盘42的外侧飞散,可能导致热交换效率下降。

因此,可以设置有引导板427,以使从上部导热管p1落下的液态制冷剂不会向外侧飞散而流入第二分配托盘42。

引导板427可以配置在第二分配托盘42的侧壁上。引导板427可以从液态制冷剂的下落方向向外侧倾斜配置。引导板427可以倾斜为接收落下的液态制冷剂并使其向第二分配托盘42流动。引导板427可以形成为板形状。

引导板427可以配置为其宽度比沿宽度方向w排列的上部导热管p1的整个宽度更宽。

当设置引导板427时,整个设置工程的顺序可以稍微改变。例如,参照图2,首先将一个管支撑件50固定于罩体11的中心之后,将分配托盘40插入所述管支撑件50的狭缝53中,并且将引导板427结合于所述分配托盘40和所述管支撑件50。之后,使所述分配托盘40贯通于另一管支撑件50的狭缝53并且设置于罩体11内。接着,将其他引导板427结合于所述分配托盘40和所述管支撑件50。之后使导热管p贯通所述管支撑件50的孔。

蒸发器10可以包括与第二分配托盘42的侧面结合并延伸至罩体11的内表面的多孔板479和除雾器479’中的至少一种。对此将在后面进行详细的说明。

蒸发器10还可以包括托盘托架425,所述托盘托架425与分配托盘40的侧壁结合并延伸至罩体11的内表面。

托盘托架425可以从分配托盘40的侧壁向外侧凸出。托盘托架425可以与罩体11结合并支撑所述分配托盘40的侧面。在分配托盘40进入到罩体11内之后所述托盘托架425可以被设置于分配托盘40的端部。所述托盘托架425分散分配托盘40受到的荷重,并且能够保持分配托盘40的端部的平衡。

在以下的图5和图6中将记载关于分配托盘40的结构和作用的说明。

参照图5和图6,在分配托盘40的底面可以形成有复数个孔411、421。

容纳于分配托盘40的液态制冷剂通过所述孔411、421向下部落下并分配到导热管p。

所述复数个孔411、421之间的间隔和所述孔411、421的尺寸可以通过实验来规定。

例如,所述复数个孔411、421可以彼此隔开规定间隔,以在导热管p不产生干燥点(dryoutpoint)。

在隔开间隔过大的情况下,可能会产生不形成液膜的干燥点。

在隔开间隔过小的情况下,会因液态制冷剂的表面张力而不能实现均匀的分配,或液态制冷剂在导热管上形成的液膜变厚导致热交换效率下降。因此,当规定所述复数个孔411、421之间的隔开间隔时,优选至少要考虑上述事项。

考虑到供给到分配托盘40的液态制冷剂的量,优选考虑所述孔411、421的数量和所述孔411、421的尺寸,以使分配托盘40能够保持对所述液态制冷剂的规定的容纳量。优选,供给到分配托盘40的液态制冷剂的量和分配托盘40向导热管p分配的液态制冷剂的量相同。

所述孔411、421可以是各种各样的形状。优选,具有能够减小液态制冷剂的表面张力的形状,以使液态制冷剂均匀地分配到导热管p。

参照图6,分配托盘40可以包括配置于孔411、421的下部的尖部(tip)4111、4211。所述尖部4111、4211可以形成为三角形形状的面。

所述孔411、421可以通过切削分配托盘40的底面而形成。孔411、421可以是通过将所述孔的外周面一部分切削,并以未切削的部分为中心轴向下侧弯折将要形成为所述孔的部分而形成的。

例如,孔411、421可以是三角形形状。所述孔411、421可以通过切削三角形的两边并以未切削的部分为中心轴向下侧弯折将要形成所述孔的三角形形状的面而形成。

例如,孔411、421可以是多边形或圆形。所述孔411、421可以切削成形成有包括具有小于180度的角的边在内的复数个面。此时,可以通过向下侧弯折所述复数个面来形成所述孔411、421。此时,具有小于180度的角度的部分位于所述孔411、421的下侧,而对边(oppositeside)可以成为所述孔411、421的外周面的一部分。

所述尖部4111、4211可以包括一端的两边所形成的角度小于180度的部分。所述一端可以位于所述孔411、421的下部。所述一端可以向下侧方向倾斜以使所述一端位于另一端的下方。

形成小于180度的角度的所述尖部4111、4211的一端位于所述孔的下部,而相对于所述一端的另一端或相对于所述角的对边(oppositeside)可以构成所述孔411、421的外周面的一部分。

在分配托盘40的复数个孔411、421的下部形成有所述尖部4111、4211的情况下,当液态制冷剂向所述孔的下部吐出时,所述液态制冷剂会集中到所述尖部的末端并掉落,由此液态制冷剂的表面积变小,并且能够减小表面张力。因此,具有液态制冷剂不会集中而能够更均匀地分配的优点。

在以下的图7至图11中记载了关于气液分离装置20的结构和作用的说明。

参照图7至图10,气液分离装置20可以包括流入端口22,所述流入端口22贯通制冷剂流入口12和腔室21的上侧一部分,并且使混合制冷剂流入。

气液分离装置20可以包括阻隔管23,所述阻隔管23与所述流入端口22连通,并且分离流入的混合制冷剂并分配到所述腔室21的内部。所述阻隔管23可以在腔室21的内部沿腔室21的长度方向l长长地形成。所述阻隔管23可以形成为其截面呈圆形或多边形的管形状。

阻隔管23可以配置为与从所述流入端口22流入混合制冷剂的方向不平行。阻隔管23可以配置为与沿所述流入端口22的长度方向l延伸的假想的面交叉。优选,阻隔管23配置为与从所述流入端口22流入混合制冷剂的方向垂直。

阻隔管23形成为使流速快的混合制冷剂与所述阻隔管的内周面发生碰撞,由此能够减小所述混合制冷剂的速度并且使其稳定。通过减小速度而稳定的混合制冷剂,会因密度差而分离成气态制冷剂和液态制冷剂。

发生碰撞的液态制冷剂会分布到阻隔管23的底面并集中。分离出的液态制冷剂分配到所述腔室21的内部。经过如上所述的稳定化过程而分配到腔室的内部的所述液态制冷剂,可以容纳于腔室21的下部,并通过形成于腔室21的下侧的孔分配到分配托盘。

分离出的气态制冷剂在所述液态制冷剂的上侧流动时会因压缩机2的吸入力而经由阻隔管23、气态制冷剂出口213以及制冷剂流出口13流入压缩机。

参照图7至图9,所述阻隔管23可以包括末端开放的开口部231。所述开口部231可以形成于阻隔管23的两侧末端。

稳定化的制冷剂通过形成于阻隔管23的开口部231向外部流出。液态制冷剂通过所述开口部231向腔室21的下侧分配,气态制冷剂通过所述开口部231向腔室21的上侧流动。

另一方面,若混合制冷剂与阻隔管23的内周面发生碰撞,则虽然混合制冷剂的速度减小,但是持续快速流入的混合制冷剂会搅乱流体的流动的一部分,因此沿周向发生涡流(voltex)。若产生涡流,则一部分液态制冷剂不会分离而沿着气态制冷剂的涡流方向朝向四方飞散。飞散的液态制冷剂不能均匀地分配到腔室21的下侧,并且会发生与气态制冷剂一起向外部流出的问题。

为了解决上述问题,阻隔管23可以包括多孔板2310,所述多孔板2310设置于所述开口部231并且形成有复数个孔。或者。阻隔管23可以包括封闭所述开口部231的上侧的挡板2313。

当伴随涡流的气态制冷剂和液态制冷剂从阻隔管23流出时,所述多孔板2310和挡板2313对其再一次进行稳定化。

制冷剂通过形成于所述多孔板2310的板2311的复数个孔2312从阻隔管23流出。液态制冷剂通过形成于下部的孔流出,而气态制冷剂通过形成于上部的孔流出。

所述挡板2313形成为用板封堵所述开口部231的上侧并且在下侧形成有开口2314。所述挡板2313防止液态制冷剂与气态制冷剂一起向上侧飞散并向外部流出。

参照图10,可以在阻隔管23的下部形成有复数个孔234。

在此情况下,流入到阻隔管23的混合制冷剂与下部发生碰撞,由此流速变小并且被稳定化。此时,被稳定化的液态制冷剂和气态制冷剂通过形成于所述阻隔管23的下部孔向阻隔管23的外部流出。所述混合制冷剂以流速下降的状态向阻隔管23的外部流出并因密度差而分离。

液态制冷剂通过形成于阻隔管23的下部的孔234朝向位于下侧方向的腔室21的底面分配。液态制冷剂可以分布在所述阻隔管23的底面并保持规定的液位。此时,复数个孔的尺寸或数量以及孔间的间隔,可以考虑液态制冷剂在阻隔管23的下侧保持规定的液位并向腔室21的下部分配的分配量而设定。

分离出的气态制冷剂通过形成于阻隔管23的下部的孔234向阻隔管23的外部流出,并因压缩机2的吸入力而向形成于腔室21的上部的气态制冷剂出口213流入。

参照图11,流入端口22可以向下侧方向长长地延伸,并且其一部分可以位于腔室21的内部。此时,气液分离装置20可以包括阻隔板24,所述阻隔板24容纳于所述腔室的内部,并且配置于所述腔室21的下端和所述流入端口22的下端之间。

流入端口22可以配置为垂直于腔室21。阻隔板24可以配置为与腔室21平行。阻隔板24可以从所述流入端口22隔开配置。另外,所述阻隔板24可以从形成于腔室21的下部的孔隔开配置。

所述阻隔板24可以形成为形成有复数个孔的板形状。通过流入端口22流入到腔室21的内部的混合制冷剂与所述阻隔板24发生碰撞由此丧失流速而被稳定化。

稳定化的混合制冷剂分离成液态制冷剂和气态制冷剂。分离出的液态制冷剂可以沿着阻隔板24的侧面向下部分配。当在所述阻隔板24形成有复数个孔的情况下,所述液态制冷剂可以通过所述孔分配到下部。分离出的气态制冷剂向腔室21的气态制冷剂出口213流入。

参照图7至图11,开口部可以形成于阻隔管23的侧面,气态制冷剂出口可以形成于腔室21的上端。此时,从所述开口部到所述腔室21的末端的距离可以小于从气态制冷剂出口213的末端到所述腔室的末端的距离。

在这种情况下,制冷剂从阻隔管23的侧面或底面流出并弯折流动方向朝向气态制冷剂出口213流动。因此,当气态制冷剂和液态制冷剂一起朝向腔室的气态制冷剂出口213流动时,密度大的液态制冷剂与气态制冷剂一起流出到气态制冷剂出口213的外部的可能性会显著下降。

气液分离装置20可以包括配置于气态制冷剂出口213的除雾器(demister)。

除雾器是用于去除混入流体中的液体的装置。除雾器防止液态制冷剂从气液分离装置20流入压缩机2。除雾器在气态制冷剂出口213发挥过滤器的作用,并且仅选择性地使气态制冷剂通过。

图12至图14是用于说明本发明的优选的另一实施例的蒸发器的结构和作用的图。

图2至图11中使用的结构也可应用于图12至图14中说明到的蒸发器10的结构中。

例如,参照图5和图6说明的分配托盘40也可以应用于图12至图14的实施例的蒸发器10中。

例如,参照图7至图11说明的气液分离装置20也可以应用于图12至图14的实施例的蒸发器10中。

在以下的图12至图14中,以与图2至图4的一实施例的蒸发器的不同点为主进行说明。

参照图12和图14,支撑件框架30还可以包括复数个第二托架35,所述复数个第二托架35固定于管支撑件55的上部,并且与所述轨道杆31连接。

第二托架35可以包括与管支撑件55的上侧面接触的面。第二托架35可以形成为“l”形状。配置于两侧的复数个第二托架35可以分别在形成于分配托盘45的宽度方向w的两侧的侧壁附近与管支撑件55接触。

管支撑件55通过导热管p的管束贯通其中而在罩体11的内部保持水平,并被固定到罩体11的内周面,第二托架35固定于所述管支撑件55的上部。因此,第二托架35可以使轨道杆31更准确地保持水平,并且能够更稳定地支撑气液分离装置20。

第二托架35可以从分配托盘45的侧壁隔开。相反,第二托架35可以不从分配托盘45的侧壁隔开并且支撑分配托盘45的侧壁。

所述第二托架35也可以应用于参照图2至图11说明的实施例中。

参照图12和图13,分配托盘45可以形成有向上侧凹陷的插入口463、473,以通过管支撑件55的上侧部563、573的至少一部分插入所述插入口463、473来支撑所述分配托盘45。

管支撑件55的上侧部563、573可以是其一部分凸出的凸出部563、573。所述管支撑件55的上侧部可以形成“凸”形状。在此情况下,形成为“凸”形状的凸出部563、573可以插入到所述插入口463、473中。

管支撑件55通过导热管p的管束贯通其中而在罩体11的内部保持水平,并被固定到罩体11的内周面,而所述管支撑件55的上侧部的至少一部分插入到形成于所述分配托盘45的插入口463、473中。被管支撑件55的一部分插入的分配托盘45准确地保持水平,并且通过管支撑件55能够更稳定地支撑分配托盘45。

在复数个管支撑件55沿罩体11的长度方向l排列的情况下,所述复数个管支撑件55的凸出部563、573可以插入到形成于分配托盘45的复数个插入口463、473中。

参照图12至图14,管支撑件55可以包括上部管支撑件56,所述上部管支撑件56插入到形成于第一分配托盘46的插入口463、473中,并且形成有供上部导热管p1贯通的复数个孔。另外,管支撑件55可以包括下部管支撑件57,所述下部管支撑件57插入到形成于第二分配托盘47的插入口463、473中,并且形成有供下部导热管p2贯通的复数个孔。

当使用复数个分配托盘45时,如上所述,可以包括支撑复数个分配托盘45的上部管支撑件56和下部管支撑件57。上部管支撑件56和下部管支撑件57各自的外周面的至少一部分可以与罩体11的内周面相接。上部管支撑件56和下部管支撑件57可以彼此隔开。

相反,作为一例,上部管支撑件56和下部管支撑件57可以隔着第二分配托盘45而彼此不隔开。在此情况下,被下部管支撑件57支撑的第二分配托盘47的插入口463、473的上端面与上部管支撑件56的底面的一部分接触。因此,在此情况下,上部管支撑件56被下部管支撑件57支撑,并且能够更好地彼此保持水平。

相反,作为另一例子,管支撑件55的上侧部463、473的至少一部分可以插入到形成于第一分配托盘46的插入口463、473中,在管支撑件55可以形成有前述的狭缝53,第二分配托盘47可以插入狭缝53中。在此情况下,第一分配托盘46可以被管支撑件55的上侧部的至少一部分支撑,第二分配托盘47可以被狭缝53的底面支撑。

蒸发器10还可以包括多孔板479,所述多孔板479与所述第二分配托盘47的侧面结合并延伸至罩体11的内表面。所述多孔板479可以是在板上形成有复数个孔的形态。所述多孔板479可以被所述下部管支撑件57支撑。

或者,蒸发器10还可以包括除雾器479’,所述除雾器479’与所述第二分配托盘47的侧面结合并延伸至罩体11的内表面。所述除雾器479’可以被所述下部管支撑件57支撑。所述除雾器479’可以替代所述多孔板479并配置于多孔板479的位置。

所述多孔板479和除雾器479’可以沿第二分配托盘47的长度方向长长地形成。

从下部导热管p2蒸发而产生的气态制冷剂向侧面流动之后向上部流动并且可能附带液态制冷剂向外部流出。在此情况下,所述多孔板479和除雾器479’可以防止从下部导热管p2蒸发而产生的气态制冷剂附带液态制冷剂向外部流出。

多孔板479或除雾器479’可以从第二分配托盘47的侧面水平延伸至罩体11的内表面。在此情况下,如图所示,形成为“凸”形状的下部管支撑件57的上侧部573可以通过凸出的部分来支撑所述第二分配托盘47,并且可以通过未凸出的上侧面来支撑所述多孔板479或除雾器479’。

还可以包括引导板477,所述引导板477配置于第二分配托盘47的侧面,并且引导从所述上部导热管p1落下的制冷剂流入所述第二分配托盘47。

以上,参照附图对本发明的优选实施例进行了说明,但是本发明并不限定于上述特定的实施例,在不背离权利要求书中主张的本发明的技术思想的范围内,本领域的一般技术人员能够对其进行多种变形实施,这样的变形实施不应脱离本发明的技术思想或前景而单独地加以理解。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。