1.本技术涉及热控技术领域,尤其涉及一种用于舱体的散热组件和航天器。

背景技术:

2.现如今,大功率、高热流密度设备的使用日益广泛。然而,在封闭的空间环境中,例如,在近地圆轨道的通信卫星的舱体内,既不存在稳定的散热面,有集中布置有多个大功率设备,这些设备所产生的热量不易扩散,从而影响使用寿命和工作可靠性。

3.因此,如何改善高发热设备在封闭空间环境中的散热以使其能够长时间高可靠性地工作是当前亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

4.本技术所要解决的技术问题是如何改善高发热设备在封闭空间环境下的散热。

5.针对上述技术问题,本技术的一个方面提供了一种用于舱体的散热组件,其中所述舱体包括多个舱板,所述散热组件包括:多个板内导热部件,所述多个板内导热部件中的每一个被配置为与所述多个舱板之一热耦合;以及多个板间导热部件,所述多个板间导热部件中的每一个被配置为与所述多个板内导热部件中的至少两个热耦合。

6.在一些实施例中,所述多个舱板包括:第一舱板;以及与所述第一舱板相邻的第二舱板;所述多个板内导热部件包括:第一板内导热部件,被配置为与所述第一舱板热耦合;第二板内导热部件,被配置为与所述第二舱板热耦合;所述多个板间导热部件包括:第一板间导热部件,被配置为与所述第一板内导热部件和所述第二板内导热部件热耦合。

7.在一些实施例中,所述散热组件还包括:第一导热层,被配置为包覆所述第一舱板;以及第二导热层,被配置为包覆所述第二舱板,其中,所述第一板内导热部件设置在所述第一舱板内并与所述第一导热层接触;所述第二板内导热部件设置在所述第二舱板内并与所述第二导热层接触;所述第一板间导热部件与所述第一导热层和所述第二导热层接触。

8.在一些实施例中,所述第一板内导热部件包括多个第一板内热管,所述多个第一板内热管中的任何热管都与相邻热管热耦合;所述第二板内导热部件包括多个第二板内热管,所述多个第二板内热管中的任何热管都与相邻热管热耦合;所述第一板间导热部件包括第一板间热管,所述第一板间热管与所述多个第一板内热管中的一个或多个热耦合并与所述多个第二板内热管中的一个或多个热耦合。

9.在一些实施例中,所述多个第一板内热管中的任何热管都与相邻热管接触;所述多个第二板内热管中的任何热管都与相邻热管接触。

10.在一些实施例中,所述多个舱板包括:第三舱板,与所述第二舱板相邻;所述多个板内导热部件包括:第三板内导热部件,被配置为与所述第三舱板热耦合;所述多个板间导热部件包括:第二板间导热部件,被配置为与所述第二板内导热部件和所述第三板内导热部件热耦合。

11.在一些实施例中,所述第三板内导热部件包括多个第三板内热管,所述多个第三板内热管中的任何热管都与相邻热管热耦合;所述第二板间导热部件包括第二板间热管,所述第二板间热管与所述多个第二板内热管中的一个或多个以及所述多个第三板内热管中的一个或多个热耦合。

12.在一些实施例中,所述多个第三板内热管中的任何热管都与相邻热管接触。

13.在一些实施例中,所述多个舱板包括:第一舱板;第二舱板,与所述第一舱板相邻;以及第三舱板,与所述第二舱板相邻;所述多个板内导热部件包括:第一板内导热部件,被配置为与所述第一舱板热耦合;第二板内导热部件,被配置为与所述第二舱板热耦合;以及第三板内导热部件,被配置为与所述第三舱板热耦合,所述多个板间导热部件包括:第三板间导热部件,被配置为与所述第一板内导热部件、所述第二板内导热部件和所述第三板内导热部件热耦合。

14.在一些实施例中,所述的散热组件还包括:第一导热层,被配置为包覆所述第一舱板;第二导热层,被配置为包覆所述第二舱板;以及第三导热层,被配置为包覆所述第三舱板,其中,所述第一板内导热部件设置在所述第一舱板内并与所述第一导热层接触;所述第二板内导热部件设置在所述第二舱板内并与所述第二导热层接触;所述第三板内导热部件设置在所述第三舱板内并与所述第三导热层接触;所述第三板间导热部件与所述第一导热层、所述第二导热层和所述第三导热层接触。

15.在一些实施例中,所述第一板内导热部件包括多个第一板内热管,所述多个第一板内热管中的任何热管都与相邻热管热耦合;所述第二板内导热部件包括多个第二板内热管,所述多个第二板内热管中的任何热管都与相邻热管热耦合;所述第三板内导热部件包括多个第三板内热管,所述多个第三板内热管中的任何热管都与相邻热管热耦合;所述第三板间导热部件包括第三板间热管,所述第三板间热管与所述多个第一板内热管中的一个或多个、所述多个第二板内热管中的一个或多个、以及所述多个第三板内热管中的一个或多个热耦合。

16.在一些实施例中,所述多个第一板内热管中的任何热管都与相邻热管接触;所述多个第二板内热管中的任何热管都与相邻热管接触;所述多个第三板内热管中的任何热管都与相邻热管接触。

17.在一些实施例中,所述舱体为卫星舱体,所述多个舱板均为铝蜂窝板。

18.本技术的另一个方面提供了一种航天器,所述航天器包括舱体以及如前文所述的用于舱体的散热组件。

19.本技术的技术效果在于:通过以上散热组件所提供的散热方案,能够构建出辐射效率高且重量轻的热管网络,该热管网络能够使热耗集中的大功率设备的热量有效快速地在单个舱板内传导疏散,同时还能够在热耗悬殊较大的相邻舱板间实现热量耦合并促进整个舱体的等温化。

附图说明

20.以下附图详细描述了本技术中披露的示例性实施例。其中相同的附图标记在附图的若干视图中表示类似的结构。本领域的一般技术人员将理解这些实施例是非限制性的、示例性的实施例,附图仅用于说明和描述的目的,并不旨在限制本技术的范围,其他方式的

实施例也可能同样的完成本技术的意图。应当理解,附图未按比例绘制。其中:

21.图1为一种舱体的立体示意图;

22.图2为一种散热组件的侧面示意图;

23.图3为另一种散热组件的侧面示意图;

24.图4a为根据本技术一实施例的散热组件的平铺示意图;

25.图4b为沿图4a的线aa’截取的侧面示意图;

26.图4c为图4a所示散热组件从另一方向观察的平铺示意图;

27.图5为根据本技术另一实施例的散热组件的示意图;

28.图6a为根据本技术又一实施例的散热组件的平铺示意图;

29.图6b为图6a所示散热组件的立体示意图;

30.图7为根据本技术又一实施例的散热组件的平铺示意图;

31.图8为根据本技术又一实施例的散热组件的平铺示意图。

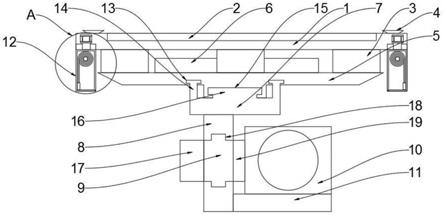

具体实施方式

32.以下描述提供了本技术的特定应用场景和要求,目的是使本领域技术人员能够制造和使用本技术中的内容。对于本领域技术人员来说,对所公开的实施例的各种局部修改是显而易见的,并且在不脱离本技术的精神和范围的情况下,可以将这里定义的一般原理应用于其他实施例和应用。因此,本技术不限于所示的实施例,而是与权利要求一致的最宽范围。

33.这里使用的术语仅用于描述特定示例实施例的目的,而不是限制性的。比如,除非上下文另有明确说明,这里所使用的,单数形式

″

一

″

,

″

一个

″

和

″

该

″

也可以包括复数形式。当在本说明书中使用时,术语

″

包括

″

、

″

包含

″

和/或

″

含有

″

意思是指所关联的整数、步骤、操作、元素组件和/或组的存在,但不排除一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元素、组件和/或组的存在或在该系统/方法中可以添加其他特征、整数、步骤、操作、元素、组件和/或组。当在本说明书中使用时,术语

″

甲位于乙上

″

的意思可以是甲直接与乙相邻(之上或者之下),也可以指甲与乙间接相邻(即甲与乙之间还隔了一些物质);术语

″

甲位于乙内

″

的意思可以甲全部位于乙里面,也可以是甲部分地位于乙里面。

34.图1为一种舱体的示意图,其中,舱体1可以是卫星舱体。舱体1可包括六个舱板,这六个舱板可共同限定一个封闭空间。应注意,本技术的应用场景不限于图1所示的舱体,而是可涉及各种交通工具、运载工具或容置工具的舱体、箱体、柜体或房体,例如,货舱、货柜、驾驶舱、机舱、客舱、船舱、卫星舱体、宇宙空间站舱体、航天器舱体、航空器舱体、集装箱、电脑机箱、房屋和仓库。还应注意,本技术所提到的舱体可包括其他数量的舱板,例如,两个、三个、四个、五个、七个、八个、九个、十个或更多个。还应注意,本技术所提到的舱板可以是其他形状,例如,弧面、曲面、凸面、凹面等。

35.图2示出了一种散热组件,其中,散热组件10可包括附接在舱板11上的热扩散板12和13。发热源14和15(例如,大功率设备)可分别安装在热扩散板12和 13上。在该技术方案中,来自发热源14和15的集中热量先扩散到具有较大面积的热扩散板12和13上,再经由热扩散板12和13传导至舱板11并经由舱板11辐射出去。但是,当热扩散板12和13采用热传导性能良好的金属材料制成时,散热组件10的重量会极大地增加,这在对重量很敏感的应用

场景下是十分不利的,因为舱体越重,推动所述舱体所需的燃料就越多,运行成本也会增加。

36.图3示出了另一种散热组件,其中,散热组件20可包括埋设在舱板21内的导热部件22以及附接在舱板21上的导热部件23。发热源24和25可安装在舱板21上。在该技术方案中,来自发热源24和25的集中热量可通过导热部件22和23扩散。然而,对于存在多个舱板21的结构,舱板21之间难以实现均温设计。

37.为了解决上述问题,本技术实施例提供一种散热组件。应注意,本技术所披露的散热组件可以被应用到各种能够形成全封闭或半封闭空间的结构,也可以应用于半开放式结构或全开放式结构。

38.为了方便描述,本技术以包括六个舱板的卫星舱体为应用场景来描述整个散热组件的结构和布置。为了方便说明,正常观察时不可见的部件在图中用虚线表示。

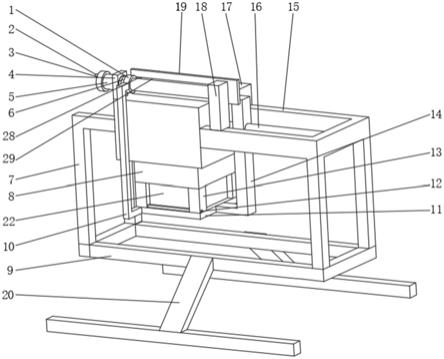

39.图4a至图4c示出了根据本技术实施例的散热组件。

40.所述多个舱板可包括第一舱板100、第二舱板200、第三舱板300、第四舱板 400、第五舱板500和第六舱板600。第一舱板100可以为舱体1的左侧舱板,第二舱板200可以为舱体1的下侧舱板,第三舱板300可以为舱体1的右侧舱板(即,与第一舱板100相对),第四舱板400可以为舱体1的前侧舱板、第五舱板500可以为舱体1的上侧舱板(即,与第二舱板200相对),第六舱板600可以为舱体1的后侧舱板(即,与第四舱板400相对)。应注意,文中提到的方向性术语

″

前侧

″

和

″

后侧

″

可对应于与图1中三维坐标系x轴垂直的两个相对面,

″

上侧

″

和

″

下侧

″

可对应于与图1中三维坐标系y轴垂直的两个相对面、

″

左面

″

和

″

右面

″

可对应于与图1中三维坐标系z轴垂直的两个相对面。但应注意,

″

前侧

″

、

″

后侧

″

、

″

上侧

″

、

″

下侧

″

、

″

左侧

″

和

″

右侧

″

的位置可以根据观察角度或观察方向的不同而发生变化,也可以根据三维坐标系的变化而发生变化。第一舱板100、第二舱板200、第三舱板300、第四舱板400、第五舱板500和/或第六舱板600可以是蜂窝板,例如,铝蜂窝板。铝蜂窝板可以大大减轻卫星的整体重量,同时提供一定的导热和散热能力。

41.为了方便说明,在图4a中以平铺的方式示出了第一舱板100、第二舱板200 和第三舱板300。应注意,第一舱板100、第二舱板200和第三舱板300的实际位置关系可如图1所示。

42.散热组件1000可包括多个板内导热部件和多个板间导热部件。所述多个板内导热部件用于被配置为与一个舱板热耦合,以促进热量在该舱板内的扩散,从而加速该舱板内的等温化过程。多个板间导热部件,所述多个板间导热部件中的每一个被配置为与所述多个板内导热部件中的至少两个热耦合,以促进热量在多个舱板之间的扩散,从而加速多个舱板之间的等温化,进而加速整个舱体的等温化。

43.散热组件1000可包括第一导热层731、第二导热层732、第三导热层733、第一热扩散板721、第二热扩散板722、第三热扩散板723、第一板内导热部件741、第二板内导热部件742、第三板内导热部件743、第一板间导热部件711、第二板间导热部件712、第一散热层761、第二散热层762、第三散热层763、第一保温层771、第二保温层772和第三保温层773。应注意,上面列举的部件或层仅为示例性的,而非限制性的。在其他实施例中,上述层、板或部件中的一个或多个可能不存在或被省去。

44.第一导热层731可包覆第一舱板100。第一导热层731可以由金属制成,以提供热传导,从而促进热量在第一舱板100内的扩散。第一导热层731可完全或部分包覆第一舱板

100。例如,第一导热层731可以是铝膜。

45.第二导热层732可包覆第二舱板200。第二导热层732可以由金属制成,以提供热传导,从而促进热量在第二舱板200内的扩散。第二导热层732可完全或部分包覆第二舱板200。例如,第二导热层732可以是铝膜。第一导热层731可以和第二导热层732接触以进一步促进热量在第一舱板100和第二舱板200之间的扩散。

46.第三导热层733可包覆第三舱板300。第三导热层733可以由金属制成,以提供热传导,从而促进热量在第三舱板300内的扩散。第三导热层733可完全或部分包覆第三舱板300。例如,第三导热层733可以是铝膜。第二导热层732可以和第三导热层733接触以进一步促进热量在第二舱板200和第三舱板300之间的扩散。

47.第一热扩散板721在第一舱板100的第一侧(例如,第一热源110所在的一侧) 附接至第一导热层731。图中所示多个第一热扩散板721用于分别与第一热源110 接触以促进热量从第一热源110的向第一导热层731的扩散。第一导热层731随后可将热量扩散至第一舱板100。第一热源110可以是大功率电子设备或器件。应注意,图中示出的第一热源110的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第一热扩散板721的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第一热源110的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。第一热扩散板721 可以为金属板,例如,铝板。

48.第二热扩散板722在第二舱板200的第一侧(例如,第二热源210所在的一侧) 附接至第二导热层732。图中所示多个第二热扩散板722用于分别与第二热源210 接触以促进热量从第二热源210的向第二导热层732的扩散。第二导热层732随后可将热量扩散至第二舱板200。第二热源210可以是大功率电子设备或器件。应注意,图中示出的第二热源210的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第二热扩散板722的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第二热源210的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。第二热扩散板722 可以为金属板,例如,铝板。

49.第三热扩散板723在第三舱板300的第一侧(例如,第三热源310所在的一侧) 附接至第三导热层733。图中所示多个第三热扩散板723用于分别与第三热源310 接触以促进热量从第三热源310的向第三导热层733的扩散。第三导热层733随后可将热量扩散至第三舱板300。第三热源310可以是大功率电子设备或器件。应注意,图中示出的第三热源310的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第三热扩散板723的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第三热源310的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。第三热扩散板723 可以为金属板,例如,铝板。

50.第一板内导热部件741可与第一舱板100热耦合以促进热量在第一舱板100 内的扩散,从而加速第一舱板100的等温化。在本技术中,等温化指的是系统不断通过热交换或热扩散把温度调整为与热源的温度相同的过程。在本技术中,热耦合指的是通过热传递、热对流和/或热辐射方式实现的传热连接。热耦合可以通过两个导热部件之间的直接接触来实现,也可以通过两个导热部件分别接触一个中间导热部件来实现。第一板内导热部件741可设置在第一舱板100内并与第一导热层731接触。第一板内导热部件741可完全埋设或部分埋设在第一舱板100内。通过预埋方式设置的第一板内导热部件741的辐射器效率最高且重量及面积最小。第一板内导热部件741也可布置在第一导热层731上并与一个或多个第一热扩散板721接触。

51.第一板内导热部件741可包括多个第一板内热管751。本技术中,热管指的是利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质将热源的热量迅速传递到热源外的传热元件。热管可由管壳、吸液芯和端盖组成,所述吸液芯由毛细多孔材料构成。热管一端可为蒸发端,另外一端可为冷凝端,当热管一端受热时,毛细管中的液体迅速汽化,蒸气在热扩散的动力下流向另外一端,并在冷端冷凝释放出热量,液体再沿多孔材料靠毛细作用流回蒸发端,如此循环不止,直到热管两端温度基本相等。多个第一板内热管751中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合。例如,多个第一板内热管751中的任何一个热管都可与相邻热管接触。多个第一板内热管751中的任何一个热管的的一个或多个部分都可与相邻热管正交,以组成正交管网,使得来自第一热源110的热量能够通过所述正交管网迅速扩散到整个第一舱板100和第一导热层731,随后经由第一导热层731和第一散热层761(将在下文详细介绍)辐射到外部环境(例如,宇宙空间)。多个第一板内热管751中的一个或多个可以布置在第一导热层731上并与一个或多个第一热扩散板721接触。任何一个第一板内热管751可以用于促进与其热耦合的两个第一热源110之间的等温化。应注意,图中示出的第一板内热管751的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第一板内热管751 的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第一热源110的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。在一些实施例中,多个第一板内热管751均处于同一水平高度。

52.第二板内导热部件742可与第二舱板200热耦合以促进热量在第二舱板200 内的扩散,从而加速第二舱板200的等温化。第二板内导热部件742可设置在第二舱板200内并与第二导热层732接触。第二板内导热部件742可完全埋设或部分埋设在第二舱板200内。通过预埋方式设置的第二板内导热部件742的辐射器效率最高且重量及面积最小。第二板内导热部件742也可布置在第二导热层732上并与第二热扩散板722接触。

53.第二板内导热部件742可包括多个第二板内热管752。多个第二板内热管752 中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合。例如,多个第二板内热管752中的任何一个热管都可与相邻热管接触。多个第二板内热管752中的任何一个热管的一个或多个部分都可与相邻热管正交,以组成正交管网,使得来自第二热源210的热量能够通过所述正交管网迅速扩散到整个第二舱板200和第二导热层732,随后经由第二导热层732和第二散热层762(将在下文详细介绍)辐射到外部环境 (例如,宇宙空间)。多个第二板内热管752中的一个或多个可以布置在第二导热层732上并与一个或多个第二热扩散板722接触。任何一个第二板内热管752可以用于促进与其热耦合的两个第二热源210之间的等温化。应注意,图中示出的第二板内热管752的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第二板内热管752的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第二热源 210的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。在一些实施例中,多个第二板内热管752均处于同一水平高度。

54.第三板内导热部件743可与第三舱板300热耦合以促进热量在第三舱板300 内的扩散,从而加速第二舱板300的等温化。第三板内导热部件743可设置在第三舱板300内并与第三导热层733接触。第三板内导热部件743可完全埋设或部分埋设在第三舱板300内。通过预埋方式设置的第三板内导热部件743的辐射器效率最高且重量及面积最小。第三板内导热部件743也可布置在第三导热层733上并与第三热扩散板723接触。

55.第三板内导热部件743可包括多个第三板内热管753。多个第三板内热管753 中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合。例如,多个第三板内热管753中的任何一个热管都可

与相邻热管接触。多个第三板内热管753中的任何一个热管的一个或多个部分都可与相邻热管正交,以组成正交管网,使得来自第三热源310的热量能够通过所述正交管网迅速扩散到整个第三舱板300和第三导热层733,随后经由第三导热层733和第三散热层763(将在下文详细介绍)辐射到外部环境 (例如,宇宙空间)。多个第三板内热管753中的一个或多个可以布置在第三导热层733上并与一个或多个第三热扩散板723接触。任何一个第三板内热管753可以用于促进与其热耦合的两个第三热源310之间的等温化。应注意,图中示出的第三板内热管753的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第三板内热管753的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第三热源 310的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。在一些实施例中,多个第三板内热管753均处于同一水平高度。

56.第一板间导热部件781可与第一板内导热部件741和第二板内导热部件742 热耦合以促进热量在第一舱板100与第二舱板200之间的扩散,从而加速第一舱板100与第二舱板200之间的等温化。第一板间导热部件781可与第一导热层731 和第二导热层732接触。第一板间导热部件781可包括一个或多个第一板间热管711,第一板间热管711可与多个第一板内热管751中的一个或多个热耦合并且可与多个第二板内热管752中的一个或多个热耦合。第一板间热管711的一个或多个部分可以与一个或多个第一板内热管751正交并与一个或多个第二板内热管 752正交。在一些实施例中,第一板间热管711可以具有l型截面(例如,当第一舱板100和第二舱板200彼此大致垂直时)。在一些实施例中,第一板间热管711 可以与一个或多个第一热扩散板721和/或第二热扩散板722接触,以增强热扩散效果。应注意,图中示出的第一板间热管711的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第一板间热管711的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第一热源110和/或第二热源210的数量、大小、形状、定向和 /或位置来改变,也可以根据第一板内热管751和/或第二板内热管752的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。

57.第二板间导热部件782可与第二板内导热部件742和第三板内导热部件743 热耦合以促进热量在第二舱板200与第三舱板300之间的扩散,从而加速现第二舱板200与第三舱板300之间的等温化。第二板间导热部件782可与第二导热层 732和第三导热层733接触。第二板间导热部件782可包括一个或多个第二板间热管712,第二板间热管712可与多个第二板内热管752中的一个或多个热耦合并且可与多个第三板内热管753中的一个或多个热耦合。第二板间热管712的一个或多个部分可以与一个或多个第二板内热管752正交并与一个或多个第三板内热管753正交。在一些实施例中,第二板间热管712可以具有l型截面(例如,当第二舱板200和第三舱板300彼此大致垂直时)。在一些实施例中,第二板间热管712 可以与一个或多个第二热扩散板722和/或第三热扩散板723接触,以增强热扩散效果。应注意,图中示出的第二板间热管712的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第二板间热管712的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第二热源210和/或第三热源310的数量、大小、形状、定向和 /或位置来改变,也可以根据第二板内热管752和/或第三板内热管753的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。

58.第一散热层761可在第一舱板100的第二侧(例如,远离第一热源110的一侧) 附接至第一导热层731,以促进热量从第一导热层731的向外部环境(例如,外太空)的扩散,其中,第一舱板100的第二侧与第一舱板100的第一侧相对。第一散热层761可以是白漆或其他高发射率材料。

59.第二散热层762可在第二舱板200的第二侧(例如,远离第二热源210的一侧) 附接至第二导热层732,以促进热量从第二导热层732的向外部环境(例如,外太空)的扩散,其中,第二舱板200的第二侧与第二舱板200的第一侧相对。第二散热层762可以是白漆或其他高发射率材料。

60.第三散热层763可在第三舱板300的第二侧(例如,远离第三热源310的一侧) 附接至第三导热层733,以促进热量从第三导热层733的向外部环境(例如,外太空)的扩散,其中,第三舱板300的第二侧与第三舱板300的第一侧相对。第三散热层763可以是白漆或其他高发射率材料。

61.第一保温层771可在第一舱板100的第二侧附接至第一导热层731,以限制热量从第一导热层731向外部环境的扩散。第一保温层771可包括高吸收率材料,例如,聚酰亚胺。第一保温层771可以为网状多层(例如,5至10层)结构。第一保温层771可具有暴露第一导热层731的第一开口,第一散热层761可位于所述第一开口内。所述第一开口的位置、数量、大小和/或形状可以根据第一热源110 的位置、数量、大小和/或形状来设计。例如,所述第一开口可设置在相对于第一舱板100与第一热源110大致对称的位置处。第一散热层761可通过喷涂的方式填满所述第一开口。

62.第二保温层772可在第二舱板200的第二侧附接至第二导热层732,以限制热量从第二导热层732向外部环境的扩散。第二保温层772可包括高吸收率材料,例如,聚酰亚胺。第二保温层772可以为网状多层(例如,5至10层)结构。第二保温层772具有暴露第二导热层732的第二开口,第二散热层762可位于第二开口内。所述第二开口的位置、数量、大小和/或形状可以根据第二热源210的位置、数量、大小和/或形状来设计。例如,所述第二开口可设置在相对于第二舱板200 与第二热源210大致对称的位置处。第二散热层762可通过喷涂的方式填满所述第二开口。

63.第三保温层773可在第三舱板300的第二侧附接至第三导热层733,以限制热量从第三导热层733向外部环境的扩散。第三保温层773可包括高吸收率材料,例如,聚酰亚胺。第三保温层773可以为网状多层(例如,5至10层)结构。第三保温层773具有暴露第三导热层733的第三开口,第三散热层763可位于第三开口内。所述第三开口的位置、数量、大小和/或形状可以根据第三热源310的位置、数量、大小和/或形状来设计。例如,所述第三开口可设置在相对于第三舱板300 与第三热源310大致对称的位置处。第三散热层763可通过喷涂的方式填满所述第三开口。

64.图5示出了散热组件1000的另一种示例性实施例,其中,第一板间热管711 仅与一个第一板内热管751和一个第二板内热管752热耦合,第二板间热管712仅与一个第二板内热管752和一个第三板内热管753热耦合。

65.图6a和图6b示出了散热组件1000的又一种示例性实施例,其中,第一板间导热部件781可包括多个第四板间热管714(例如,两个),第二板间导热部件782 可包括多个第五板间热管715(例如,两个)。应注意,为了方便描述,在图6b 中,除了第一舱板100、第二舱板200、第三舱板300、第五舱板500、第四板间热管714、第五板间热管715、第一板内热管751、第二板内热管752和第三板内热管753之外,其他舱板、部件或层均未示出,但这不表示这些舱板、部件或层一定不存在。

66.多个第四板间热管714中的每一个的两端可分别与第一板内热管751和第二板内

热管752热耦合。第四板间热管714的一个或多个部分可以与一个或多个第一板内热管751平行并与一个或多个第二板内热管752平行。在一些实施例中,第四板间热管714可以具有l型截面(例如,当第一舱板100和第二舱板200彼此大致垂直时)。在一些实施例中,第四板间热管714可以与一个或多个第一热扩散板721和/或第二热扩散板722接触,以增强热扩散效果。应注意,图中示出的第四板间热管714的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第四板间热管714的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第一热源 110和/或第二热源210的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变,也可以根据第一板内热管751和/或第二板内热管752的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。

67.多个第五板间热管715中的每一个的两端可分别与第二板内热管752和第三板内热管753热耦合。多个第五板间热管715的的一个或多个部分可以与一个或多个第二板内热管752平行并与一个或多个第三板内热管753平行。在一些实施例中,多个第五板间热管715可以具有l型截面(例如,当第二舱板200和第三舱板300彼此大致垂直时)。在一些实施例中,多个第五板间热管715可以与一个或多个第二热扩散板722和/或第三热扩散板723接触,以增强热扩散效果。应注意,图中示出的多个第五板间热管715的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。多个第五板间热管715的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第二热源210和/或第三热源310的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变,也可以根据第二板内热管752和/或第三板内热管753的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。

68.图7示出了散热组件1000的又一种示例性实施例,其中,所述多个板间导热部件包括第三板间导热部件783,第三板间导热部件783被配置为与第一板内导热部件741、第二板内导热部件742和第三板内导热部件743热耦合,以促进热量在第一舱板100、第二舱板200以及第三舱板300之间的扩散,从而加速第一舱板 100、第二舱板200和第三舱板300之间的等温化。

69.第三板间导热部件783可与第一导热层731、第二导热层732和第三导热层 733接触。第三板间导热部件783包括一个或多个第三板间热管713,第三板间热管713与多个第一板内热管751中的一个或多个热耦合,与多个第二板内热管752 中的一个或多个热耦合,并与多个第三板内热管753中的一个或多个热耦合。第三板间热管713的一个或多个部分可以与一个或多个第一板内热管751正交,与一个或多个第二板内热管752正交,并与一个或多个第三板内热管753正交。在一些实施例中,第三板间热管713可以具有u型截面(例如,当第一舱板100和第二舱板200彼此大致垂直且第二舱板200和第三舱板300彼此大致垂直时)。在一些实施例中,第三板间热管713可以与一个或多个第一热扩散板721、第二热扩散板722和/或第三热扩散板723接触,以增强热扩散效果。应注意,图中示出的第三板间热管713的数量、大小、形状、定向和/或位置仅为示例性的,而非限制性的。第一板间热管711的数量、大小、形状、定向和/或位置可以根据第一热源 110、第二热源210和/或第三热源310的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变,也可以根据第一板内热管751、第二板内热管752和/或第三板内热管753的数量、大小、形状、定向和/或位置来改变。

70.应注意,前述提到的用于第一舱板100、第二舱板200和/或第三舱板300的散热组件100的任何一种配置均可用于第四舱板400、第五舱板500和/或第六舱板 600,并且其各种组合、改变和调整也落入本技术的保护范围。

71.图8示出了散热组件1000的又一种示例性实施例,其中,舱体1的六个舱板以平铺的方式被示出。如图所示,散热组件1000可包括第一板内导热部件741、第二板内导热部件742、第三板内导热部件743、第四板内导热部件744、第五板内导热部件745、第六板内导热部件746、第一板间导热部件、第二板间导热部件、第六板间导热部件、第七板间导热部件、第八板间导热部件。

72.第一板内导热部件741可与第一舱板100热耦合或接触以促进热量在第一舱板100内的扩散,从而加速第一舱板100的等温化。第一板内导热部件741可包括多个第一板内热管751。多个第一板内热管751中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合或接触。

73.第二板内导热部件742可与第二舱板200热耦合或接触以促进热量在第二舱板200内的扩散,从而加速第二舱板200的等温化。第二板内导热部件742可包括多个第二板内热管752。多个第二板内热管752中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合或接触。

74.第三板内导热部件743可与第三舱板300热耦合或接触以促进热量在第三舱板300内的扩散,从而加速第二舱板300的等温化。第三板内导热部件743可包括多个第三板内热管753。多个第三板内热管753中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合或接触。

75.第四板内导热部件744可与第四舱板400热耦合或接触以促进热量在第四舱板400内的扩散,从而加速第四舱板400的等温化。第四板内导热部件744可包括多个第四板内热管754。多个第四板内热管754中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合或接触。

76.第五板内导热部件745可与第五舱板500热耦合或接触以促进热量在第五舱板500内的扩散,从而加速第五舱板500的等温化。第五板内导热部件745可包括多个第五板内热管755。多个第五板内热管755中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合或接触。

77.第六板内导热部件746可与第六舱板600热耦合或接触以促进热量在第六舱板600内的扩散,从而加速第六舱板600的等温化。第六板内导热部件746可包括多个第六板内热管756。多个第六板内热管756中的任何一个热管都可与相邻热管热耦合或接触。

78.所述第一板间导热部件可与第一板内导热部件741和第二板内导热部件742 热耦合以促进热量在第一舱板100与第二舱板200之间的扩散,从而加速第一舱板100与第二舱板200之间的等温化。所述第一板间导热部件可包括一个或多个第一板间热管711,第一板间热管711可与多个第一板内热管751中的一个或多个热耦合并且可与多个第二板内热管752中的一个或多个热耦合。

79.所述第二板间导热部件可与第二板内导热部件742和第三板内导热部件743 热耦合以促进热量在第二舱板200与第三舱板300之间的扩散,从而加速第二舱板200与第三舱板300之间的等温化。所述第二板间导热部件可包括一个或多个第二板间热管712,第二板间热管712可与多个第二板内热管752中的一个或多个热耦合并且可与多个第三板内热管753中的一个或多个热耦合。

80.所述第六板间导热部件可与第二板内导热部件742和第六板内导热部件746 热耦合以促进热量在第二舱板200与第六舱板600之间的扩散,从而加速第二舱板200与第六舱板600之间的等温化。所述第六板间导热部件可包括一个或多个第六板间热管716,第六板间热管716可与多个第二板内热管752中的一个或多个热耦合并且可与多个第六板内热管756中的一个或多个热耦合。

81.所述第七板间导热部件可与第六板内导热部件746和第五板内导热部件745 热耦

合以促进热量在第六舱板600与第五舱板500之间的扩散,从而加速第六舱板600与第五舱板500之间的等温化。所述第七板间导热部件可包括一个或多个第七板间热管717,第七板间热管717可与多个第六板内热管756中的一个或多个热耦合并且可与多个第五板内热管755中的一个或多个热耦合。

82.所述第八板间导热部件可与第二板内导热部件742和第四板内导热部件744 热耦合以促进热量在第二舱板200与第四舱板400之间的扩散,从而加速第二舱板200与第四舱板400之间的等温化。所述第八板间导热部件可包括一个或多个第八板间热管718,第八板间热管718可与多个第二板内热管752中的一个或多个热耦合并且可与多个第四板内热管754中的一个或多个热耦合。

83.为了加强等温化效果,任何两个相邻舱板之间都可以设置板间导热部件。

84.本技术还公开一种航天器,所述航天器可包括:舱体和根据本技术实施例所述的用于舱体的散热组件。航天器可以是空间站、宇宙飞船或卫星。

85.通过前面提到的各种高效的热管网络布置方案,不仅能将热耗集中的大功耗单机设备的热量有效的快速扩散,最大限度的实现了舱体的等温化设计,同时,能将热耗悬殊较大的各舱板热量耦合,组成了整星的三维立体热管网络,实现了整星的等温化设计,为长期工作的载荷提供了稳定的工作环境。

86.在本技术中,某些术语已被用来描述本技术的实施例。例如,术语

″

实施例

″

,

″

一个实施例

″

和/或

″

一些实施例

″

表示结合该实施例描述的特定特征、结构或特性包括在本技术的至少一个实施例中。因此,应当强调并且应当理解,在本说明书的各个部分中对

″

实施例

″

、

″

一个实施例

″

或

″

替代实施例

″

的两个或更多个引用不一定都指的是同一实施例。此外,可以在本技术的一个或多个实施例中适当地组合特定特征、结构或特性。

87.至此已经描述了基本概念,对于本领域的技术人员来说,在阅读了本详细公开之后可能会更加了解到,上述详细公开旨在仅通过示例而非限制性的方式进行呈现。尽管文中没有明确说明,但是本领域技术人员想要并且可以进行各种改变、改进和修改。例如,本技术的方法中的步骤可以不必完全按照所描述的顺序进行操作。这些步骤也可以部分地运行和/或以本领域普通技术人员合理预期的其他组合来运行。这些改变、改进和修改旨在由本技术提出,并且落入本技术的示例性实施方式的精神和范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。