本公开各实施例总体上涉及航天领域中的地外天体表面移动技术领域,并且更具体地,涉及一种地外天体表面摩擦动力型机器人及其移动方法。

背景技术:

深空探测通常指的是对月球及以远的地外天体进行空间探测的活动。深空探测既是航天活动发展的必然选择,也是人类进一步了解宇宙、探索生命的起源和演化、获取更多科学认识、开发和利用空间资源的重要手段。太阳系小天体是指围绕太阳运转但不符合行星或矮行星条件的天体,包括小行星,彗星,流星和其他星际物质。其中,小行星保留了早期太阳系起源、形成与演化时的重要信息,同时可能蕴含着地球生命与水起源的重要线索,是研究太阳系起源的“活化石”。从20个世纪90年代开始,以小行星为目标的探测活动日益增多,成为深空探测领域的一个热点。

人类社会的发展必然要走出地球这个摇篮,而且这一过程随着经济和科学技术的发展有显著加快的趋势。国际上,民间资本开始进入深空探测领域,成立了各种相关私营公司,包括行星资源公司(planetaryresources)、深空工业公司(deepspaceindustries)、spacex等,提前进入太空矿产资源的领域。美国国会还通过了相关法律,以保障其私企在未来太空矿产资源开发等领域的权益。卢森堡也将太空资源的开发利用作为其未来重要经济支柱提前布局,出台了空间资源计划,吸引全球共同参与。目前,我国深空探测正由月球挺进更深远的宇宙,未来深空探测工程主要以火星和小行星探测为代表。

国际上有很多小天体探测器应用的实例,但均未采用球形机器人的方式。美国“近地小行星交会”(near)探测器于2001年2月实现了首次在地外小天体着陆;欧空局“罗塞塔”(rosetta)探测器的“菲莱”(philae)着陆器实现了在小天体(彗星)表面着陆和就位探测,并提取表面样本进行分析;日本的“隼鸟”(hayabusa)探测器在“丝川”(itokawa)小行星着陆并采集了样品返回地球。

球形机器人比独轮车或普通机器人具有更大的运动灵活性与更强的平衡能力,在结构设计、控制方式方法上独具特点。第一台球形机器人是由芬兰人halme在1996年制作,意大利人bicchi于1997年、比利时人ferriere于1998年对该设计进行了改进,2000年bhattacharya等美国人使用垂直方向安装电机、2002年javadi等伊朗人使用四个方向安装电机的方式来实现球形机器人的全向移动。美国卡耐基麦隆大学研究团队利用驱动电机和陀螺仪,开发了一种单轮稳定运行机器人,但需要外人协助,并且转弯半径较大;日本电子通讯大学研制出一种球形行走机器人,采用两层可转动的陀螺框支架支撑单摆的行走执行机构,以实现全方位的稳定的行走,但是结构复杂,适应不平地面的性能较差;美国喷气实验室提出一种球形机器人行走方案,用内部四个活塞来驱动球体重心,但是结构更加复杂。

西安电子科技大学2005年的发明专利zl200510041902.0《具有稳定平台的全向滚动球形机器人装置》,公开了一种具有稳定平台的全向滚动球形机器人装置,内球壳与外球壳同心安装,稳定平台安装在内球壳的内部,平台稳定机构由滚珠轴承和短轴构成,通过平台稳定机构使球体作全向滚动;侯方勇等人2015年的发明专利zl201510850336.1《球形滚动控制装置与方法》,公开了一种控制球形体滚动的技术与方法,在球壳内部署行动小车,通过左右缆绳控制行动小车的位置与指向;北京梦之墨科技有限公司2018年的发明专利zl201811462576.4《一种球形机器人及包括其的机器人组合》,其内部的控制模块通过电源在进入液态金属中的两个电极上施加不同的电压时,液态金属中有电流通过,进而液态金属会受到安培力的作用而发生流动,使得球形机器人的重心发生变化。

以上国内球形机器人均和国外球形机器人的设计思想类似,主要还是依靠重力改变球的重心来提供移动的动力,不适用于地外天体表面(例如小天体、月球、火星和其他类似地外天体的表面)弱引力环境下的定点移动。

技术实现要素:

本发明各实施例的主要目的是提供一种地外天体表面摩擦动力型机器人及其移动方法,以解决弱引力环境下地外天体表面的附着与定点移动问题。

本公开的第一方面提供了一种地外天体表面摩擦动力型机器人,其特征在于,包括外壳体(1)、驱动部(2)和摩擦部(3),所述外壳体(1)呈球形;其中:所述驱动部(2)和所述摩擦部(3)安装在所述外壳体(1)中;所述摩擦部(3)被设置为能够在所述驱动部(2)的驱动下进行动作;所述地外天体表面摩擦动力型机器人具有运动状态,在所述运动状态下,所述驱动部(2)驱动所述摩擦部(3)与所述外壳体(1)之间产生摩擦力,以使得所述外壳体(1)产生转动,进而使得所述外壳体(1)与地外天体表面之间产生相互作用,从而实现所述地外天体表面摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行移动动作。

根据本公开的一些实施例,所述地外天体摩擦动力型机器人还具有静止状态,在所述静止状态下,所述驱动部(2)未驱动所述摩擦部(3),此时所述外壳体(1)与地外天体表面之间未产生相互作用,以使得所述地外天体表面摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行稳定附着。

根据本公开的一些实施例,所述外壳体(1)的内表面为粗糙球面,以增大所述摩擦部(3)与所述外壳体(1)之间的摩擦力。

根据本公开的一些实施例,所述移动动作包括以下各项中的至少一项:前进动作、后退动作、左转动作、右转动作。

根据本公开的一些实施例,所述驱动部(2)包括第一驱动机构(21)、以及第二驱动机构(22)。

根据本公开的一些实施例,所述摩擦部(3)包括与所述第一驱动机构(21)相互配合的第一摩擦机构(31)、以及与所述第二驱动机构(22)相互配合的第二摩擦机构(32)。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第一运动动作状态,在所述第一运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行前进动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第二运动动作状态,在所述第二运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行后退动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第三运动动作状态,在所述第三运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行左转动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第四运动动作状态,在所述第四运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行右转动作。

根据本公开的一些实施例,所述第一驱动机构(21)包括第一电机(211)、第一齿轮组(212)、以及第一联轴器(213)。

根据本公开的一些实施例,所述第一摩擦机构(31)包括与所述第一联轴器(213)相互配合的第一摩擦球轮(311)。

根据本公开的一些实施例,所述第二驱动机构(22)包括第二电机(221)、第二齿轮组(222)、以及第二联轴器(223)。

根据本公开的一些实施例,所述第二摩擦机构(32)包括与所述第二联轴器(223)相互配合的第二摩擦球轮(321)。

根据本公开的一些实施例,所述第一驱动机构(21)与所述第二驱动机构(22)相互对称设置,所述第一摩擦机构(31)与所述第二摩擦机构(32)相互对称设置。

根据本公开的一些实施例,所述第一驱动机构(21)、所述第一摩擦机构(31)、所述第二驱动机构(22)、所述第二摩擦机构(32)设置在同一轴线上。

根据本公开的一些实施例,所述外壳体(1)包括左半壳体(11)和右半壳体(12);所述第一摩擦机构(31)能够与所述左半壳体(11)产生摩擦力,所述第二摩擦机构(32)能够与所述右半壳体(12)产生摩擦力。

根据本公开的一些实施例,还包括电路板(4),所述电路板(4)包括:电源部(41),用于为所述地外天体表面摩擦动力型机器人提供电源。

根据本公开的一些实施例,所述电路板(4)还包括:遥控部(42),用于接收外部控制信号,以遥控所述地外天体表面摩擦动力型机器人。

根据本公开的一些实施例,所述遥控部(42)能够接收以下信号中的至少一种:无线遥感控制信号、红外信号、蓝牙信号。

根据本公开的一些实施例,所述电路板设置在所述外壳体(1)内部靠近所述地外天体表面的位置,以使得所述地外天体表面摩擦动力型机器人的重心靠近所述地外天体表面。

根据本公开的一些实施例,所述电路板(4)下方还设置有磁铁(5)。

根据本公开的一些实施例,所述电路板沿着垂直于所述地外天体表面的方向设置,所述驱动部(2)和所述摩擦部(3)沿着平行于所述地外天体表面的方向设置。

本公开的第二方面还提供了一种地外天体表面摩擦动力型机器人的移动方法,所述地外天体表面摩擦动力型机器人包括外壳体(1)、驱动部(2)和摩擦部(3);所述外壳体(1)呈球形;其中,所述驱动部(2)和所述摩擦部(3)安装在所述外壳体(1)中;所述摩擦部(3)被设置为能够在所述驱动部(2)的驱动下进行动作;其中,所述地外天体表面摩擦动力型机器人具有运动状态,所述移动方法包括:在所述运动状态下,所述驱动部(2)驱动所述摩擦部(3)与所述外壳体(1)之间产生摩擦力,以使得所述外壳体(1)产生转动,进而使得所述外壳体(1)与地外天体表面之间产生相互作用,从而实现所述地外天体表面摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行移动动作。

根据本公开的一些实施例,所述地外天体表面摩擦动力型机器人还具有静止状态,所述移动方法包括:在所述静止状态下,所述驱动部(2)未驱动所述摩擦部(3),此时所述外壳体(1)与地外天体表面之间未产生相互作用,以使得所述摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行稳定附着。

根据本公开的一些实施例,所述移动动作包括以下各项中的至少一项:前进动作、后退动作、左转动作、右转动作。

根据本公开的一些实施例,所述驱动部(2)包括第一驱动机构(21)、以及第二驱动机构(22);所述摩擦部(3)包括与所述第一驱动机构(21)相互配合的第一摩擦机构(31)、以及与所述第二驱动机构(22)相互配合的第二摩擦机构(32)。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第一运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第一运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行前进动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第二运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第二运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行后退动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第三运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第三运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行左转动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第四运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第四运动动作状态下,所述第一驱动机构(21)驱动所述第一摩擦机构(31)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构(22)驱动所述第二摩擦机构(32)与所述外壳体(1)产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体(1)内部产生摩擦力,以便驱动所述地外天体表面摩擦动力型机器人进行右转动作。

附图说明

为了更清楚的说明本发明的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

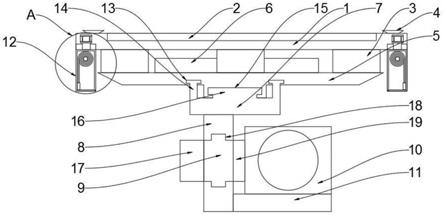

图1为本发明实施例的地外天体表面摩擦动力型机器人的整体结构示意图。

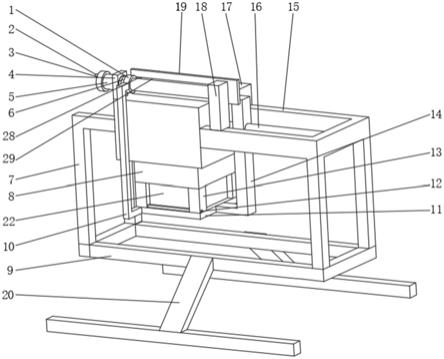

图2为本发明实施例的地外天体表面摩擦动力型机器人内部的结构示意图。

图3为图1中驱动部和摩擦部等结构示意图。

图4为图1中驱动部和摩擦部等结构示意图。

图5为图1中第一驱动机构、第二驱动机构、第一摩擦机构和第二摩擦机构等结构示意图。

图6为图1中第一驱动机构和第二驱动机构等结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本公开的发明人关注到,目前现有的国外球形机器人和国内球形机器人在设计思想上都类似,主要还是依靠重力改变球形机器人的重心来提供移动的动力,但这并不适用于无引力或弱引力环境下的地外天体表面的附着与定点移动,而且这些球形机器人的结构都过于复杂(不易实现),不能搭载检测装置等科研平台。因此,本公开的发明人设计了一种结构和原理上都与现有技术不同的摩擦动力型机器人,其可以在地外天体无引力或弱引力环境下,通过机器人内部运动主动产生的摩擦力,实现机器人在地外天体表面的稳定附着、以及定点移动。本公开中的地外天体包括月球、火星、小天体及其他地球以外的天体。

如图1-图6所示,本发明实施例提供了一种地外天体表面摩擦动力型机器人,包括外壳体1、驱动部2和摩擦部3,所述外壳体1呈球形;其中:所述驱动部2和所述摩擦部3安装在所述外壳体1中;所述摩擦部3被设置为能够在所述驱动部2的驱动下进行动作;所述地外天体表面摩擦动力型机器人具有运动状态,在所述运动状态下,所述驱动部2驱动所述摩擦部3与所述外壳体1之间产生摩擦力,以使得所述外壳体1产生转动,进而使得所述外壳体1与地外天体表面之间产生相互作用,从而实现所述摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行移动动作。

本公开的地外天体表面摩擦动力型机器人的一个优势在于,可以应用在无引力或弱引力环境下的地外天体表面,例如可以应用在磁性矿物与非磁性矿物小天体的无引力或弱引力环境下。可以通过内部行动机构(例如驱动部2和摩擦部3)与外壳体1之间形成的摩擦力来提供动力,实现机器人在地外天体表面的定向移动。而且,该型机器人采用内部动力驱动方式,设计结构简单,耗能少。此外,外壳体1可以通过3d打印来完成,对加工工艺及装配精度无特殊要求。

本公开的地外天体表面摩擦动力型机器人的另一优势在于,由于通过内部产生的摩擦力即可以带动机器人运动,因而该型机器人可以实现体积小、质量轻的设计理念,在平衡状态时姿态确定(重心在球心下方),因而在机器人内部可以方便安装各种探测载荷,如摄像头、光谱仪、能谱仪等传感器,以进行地外天体表面的原位探测。

本公开的地外天体表面摩擦动力型机器人的又一优势在于,由于其与地外天体表面是点接触,驱动和转向灵活方便;而且,由于其重心较低,因此保证了低速或静止时的稳定性,易于控制。

在替换实施例中,本公开的外壳体1也可以呈球形以外的其他形状,只要能够实现滚动即可,例如圆柱形或者橄榄形等形状。作为示例,在所述运动状态下,所述驱动部2驱动所述摩擦部3与所述外壳体1之间产生摩擦力,该摩擦力可以对外壳体1产生转动,进而使得所述外壳体1与地外天体表面(例如碎石、土块等)之间产生相互作用(例如作用力和反作用力),从而实现所述摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行移动动作。

根据本公开的一些实施例,所述地外天体表面摩擦动力型机器人还具有静止状态,在所述静止状态下,所述驱动部2未驱动所述摩擦部3,此时所述外壳体1与地外天体表面之间未产生相互作用,以使得所述摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行稳定附着。

例如,在静止状态下,本公开的摩擦动力型机器人可以借助与小天体表面之间的磁力或弱引力进行稳定附着。作为示例,在磁性小天体上,该型机器人可以在与该型小天体表面之间的磁力作用下使得机器人保持静止状态。而在非磁性小天体上,该型机器人可以在与该小天体表面之间的弱引力作用下使得机器人保持静止状态。

根据本公开的一些实施例,外壳体1的内表面优选设计为粗糙球面,以增大所述摩擦部3与所述外壳体1之间的摩擦力,此时机器人的移动动作更容易实现。

如图1-图6所示,根据本公开的一些实施例,所述移动动作包括以下各项中的至少一项:前进动作、后退动作、左转动作、右转动作。作为示例,所述驱动部2包括第一驱动机构21、以及第二驱动机构22。例如,第一驱动机构21和第二驱动机构22可以相互配合,以更为灵活或者精准地实现在所述地外天体表面上的移动动作。

根据本公开的一些实施例,所述摩擦部3包括与所述第一驱动机构21相互配合的第一摩擦机构31、以及与所述第二驱动机构22相互配合的第二摩擦机构32。例如,通过第一驱动机构21与第一摩擦机构31相互配合,并通过第二驱动机构22与第二摩擦机构32相互配合,可以使得该型机器人实现前进动作、后退动作、左转动作、右转动作,因此其整体移动动作更为灵活。

如图1-图6所示,根据本公开的一些实施例,所述第一驱动机构21包括第一电机211、第一齿轮组212、以及第一联轴器213。作为示例,所述第二驱动机构22包括第二电机221、第二齿轮组222、以及第二联轴器223。优选地,第一联轴器213可以用于传递第一电机211的旋转扭矩,可以设计为零回转间隙。第二联轴器223可以用于传递第二电机221的旋转扭矩,可以设计为零回转间隙。

例如,所述第一摩擦机构31包括与所述第一联轴器213相互配合的第一摩擦球轮311。所述第二摩擦机构32包括与所述第二联轴器223相互配合的第二摩擦球轮321。

例如,本公开的该型机器人内部,可以通过第一电机211(例如步进电机)和第二电机221、以及相对应的第一齿轮组212和第二齿轮组222,来分别改变第一联轴器213和第二联轴器223的位置,使得第一摩擦球轮311和第二摩擦球轮321分别与外壳体1内部产生紧密接触,进而与外球壳产生摩擦力。此时,该摩擦力对该型机器人的外壳体1产生转动,使得外壳体1与地外天体表面(例如碎石、土块)产生相互作用(例如作用力与反作用力),最终使得该型机器人在所述地外天体表面上进行移动动作,例如向前、向后、左转或右转等运动动作。此外,控制电机的驱动速度,还可以控制该型机器人运动的速度。

如图1-图6所示,根据本公开的一些实施例,所述第一驱动机构21与所述第二驱动机构22相互对称设置,所述第一摩擦机构31与所述第二摩擦机构32相互对称设置。所述第一驱动机构21、所述第一摩擦机构31、所述第二驱动机构22、所述第二摩擦机构32设置在同一轴线上。

这里通过对称和同轴的结构设计,使得整体结构更为合理简单,体积更小、质量更轻,在平衡状态时姿态确定(重心在球心下方),因而在该型机器人内部可以方便安装各种探测载荷,如摄像头、光谱仪、能谱仪等传感器,以进行地外天体表面的原位探测。

如图1-图6所示,根据本公开的一些实施例,所述外壳体1包括左半壳体11和右半壳体12;所述第一摩擦机构31能够与所述左半壳体11产生摩擦力,所述第二摩擦机构32能够与所述右半壳体12产生摩擦力。

例如,外壳体1设计为球形,其直径为15cm,分左半壳体11和右半壳体12两部分(亦可称为上半球壳和下半球壳),此时将内部行动机构放入下半球壳后,盖上上半球壳,用三个m2×3的螺钉紧固,即可组装起整体的机器人。

参考图1-图6,根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第一运动动作状态,在所述第一运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行前进动作。

例如,第一驱动机构21可以将第一联轴器213向径向拉伸,从而挤压第一摩擦机构31,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动。类似地,第二驱动机构22可以将第二联轴器223向径向拉伸,从而挤压第二摩擦机构32,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动。两侧共同作用,使得外壳体1转动,并最终在外壳体1与地外天体表面之间的相互作用下,驱动机器人向前运动。

参考图1-图6,根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第二运动动作状态,在所述第二运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行后退动作。

例如,第一驱动机构21可以将第一联轴器213向径向拉伸,从而挤压第一摩擦机构31,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动。类似地,第二驱动机构22可以将第二联轴器223向径向拉伸,从而挤压第二摩擦机构32,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动。两侧共同作用,使得外壳体1转动,并最终在外壳体1与地外天体表面之间的相互作用下,驱动机器人向后运动。

参考图1-图6,根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第三运动动作状态,在所述第三运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行左转动作。

例如,第一驱动机构21可以将第一联轴器213向径向拉伸,从而挤压第一摩擦机构31,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动。类似地,第二驱动机构22可以将第二联轴器223向径向拉伸,从而挤压第二摩擦机构32,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动。两侧共同作用,使得外壳体1转动,并最终在外壳体1与地外天体表面之间的相互作用下,驱动机器人向左运动。

参考图1-图6,根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第四运动动作状态,在所述第四运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行右转动作。

例如,第一驱动机构21可以将第一联轴器213向径向拉伸,从而挤压第一摩擦机构31,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动。类似地,第二驱动机构22可以将第二联轴器223向径向拉伸,从而挤压第二摩擦机构32,使得其与外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动。两侧共同作用,使得外壳体1转动,并最终在外壳体1与地外天体表面之间的相互作用下,驱动机器人向右运动。

参考图1-图6,根据本公开的一些实施例,本公开的该型机器人还包括电路板4,所述电路板4包括:电源部41,用于为所述摩擦动力型机器人提供电源;遥控部42,用于接收外部控制信号,以遥控所述摩擦动力型机器人;控制部43,用于控制该型机器人的开关和动作。作为示例,所述遥控部42能够接收以下信号中的至少一种:无线遥感控制信号、红外信号、蓝牙信号。

作为示例,控制部43可以采用arm控制芯片,功耗低,硬件资源丰富,便于对功能进行扩展,为搭载检测器件预留了接口与软件指令集。控制部43与遥控部42可以相互配合,例如采用pid控制方法,以实现机器人的启、停及沿所要求的轨迹运动。遥控部42例如可以接受来自地球或地外行星之外的飞行器的外部控制信号,以便实现对机器人的无线遥控。再例如,遥控部42还可以接受红外信号、蓝牙信号等近距离的控制信号,此时机器人例如可以受到释放其在地外天体表面移动的着陆器(或其他位于地外天体表面之上的航空器)的控制,从而实现无线遥控功能,进而实现在地外天体表面进行编队联合探测。又例如,电源部41(比如电池)可以安装在外壳体1内部或者表面上,用于对机器人整体进行供电,比如采用太阳能充电电池,完整充电一次后,可确保续航40h以上,以实现多点采样。

优选地,根据本公开的一些实施例,所述电路板设置在所述外壳体1内部靠近所述地外天体表面的位置,以使得所述摩擦动力型机器人的重心靠近所述地外天体表面。由于其重心较低,因此保证了低速或静止时的稳定性,易于控制。

参考图1-图6,根据本公开的一些实施例,所述电路板4下方还设置有磁铁5。例如,由于有磁铁5的设计,因此在磁性小天体上,该型机器人可以在与该型小天体表面之间的磁力作用下使得机器人保持静止状态,或者恢复到重心靠近所述小天体表面的稳定状态。

参考图1-图6,优选地,根据本公开的一些实施例,所述电路板沿着垂直于所述地外天体表面的方向设置,所述驱动部2和所述摩擦部3沿着平行于所述地外天体表面的方向设置。通过这种优化设计,可以使得整体结构更加稳定。

本公开的第二方面提供了一种地外天体表面摩擦动力型机器人的移动方法,所述地外天体表面摩擦动力型机器人包括外壳体1、驱动部2和摩擦部3;所述外壳体1呈球形;其中,所述驱动部2和所述摩擦部3安装在所述外壳体1中;所述摩擦部3被设置为能够在所述驱动部2的驱动下进行动作;其中,所述地外天体表面摩擦动力型机器人具有运动状态,所述移动方法包括:在所述运动状态下,所述驱动部2驱动所述摩擦部3与所述外壳体1之间产生摩擦力,以使得所述外壳体1产生转动,进而使得所述外壳体1与地外天体表面之间产生相互作用,从而实现所述摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行移动动作。

根据本公开的一些实施例,所述地外天体表面摩擦动力型机器人还具有静止状态,所述移动方法包括:在所述静止状态下,所述驱动部2未驱动所述摩擦部3,此时所述外壳体1与地外天体表面之间未产生相互作用,以使得所述摩擦动力型机器人在所述地外天体表面上进行稳定附着。

根据本公开的一些实施例,所述移动动作包括以下各项中的至少一项:前进动作、后退动作、左转动作、右转动作。

根据本公开的一些实施例,所述驱动部2包括第一驱动机构21、以及第二驱动机构22;所述摩擦部3包括与所述第一驱动机构21相互配合的第一摩擦机构31、以及与所述第二驱动机构22相互配合的第二摩擦机构32。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第一运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第一运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行前进动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第二运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第二运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行后退动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第三运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第三运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行左转动作。

根据本公开的一些实施例,所述运动状态包括第四运动动作状态,所述移动方法包括:在所述第四运动动作状态下,所述第一驱动机构21驱动所述第一摩擦机构31与所述外壳体1产生紧密接触并沿逆时针转动,所述第二驱动机构22驱动所述第二摩擦机构32与所述外壳体1产生紧密接触并沿顺时针转动,从而在所述外壳体1内部产生摩擦力,以便驱动所述摩擦动力型机器人进行右转动作。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明还可以通过其他结构来实现,本发明的特征并不局限于上述较佳的实施例。任何熟悉该项技术的人员在本发明的技术领域内,可轻易想到的变化或修饰,都应涵盖在本发明的专利保护范围之内。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。