本发明涉及一种垂直起降(vtol)高效、高速飞行器。

背景技术:

现有固定机翼飞行器能够高速前飞,但却依赖跑道起飞。具有失速度,不能垂直起降、悬停。直升机具有垂直起降能力,可空中悬停,不依赖于机场,但却不能高速、高效前飞。研发具有垂直起降能力,可空中悬停,又可高速、高效前飞的复合式飞行器一直是航空界努力的方向。

研发类型总体可分类为:复合式、倾转式、停转式三大类。复合式可归为两类,一类为常规旋翼类,一类为abc旋翼类;倾转式可归类为两类,一类为机翼倾转类,一类为旋翼倾转类;停转类亦可分为两类,一类为旋翼固定类,一类为旋翼收藏类。

具有代表性机型有:复合式的西科斯基公司的x2、s-97、sb-1,欧洲直升机公司的x3。倾转类的有贝尔公司的v-22、v-280,希勒公司的x-18等。停转式的有:nasa的m85,莫达斯公司的盘翼机,波音公司的cr/w。多旋翼复合式有以色列研发的“黒豹”。

以现有研究及已量产机型来看,技术实现路径均采取了折衷。追求高速的同时,牺牲了飞行效率。

波音公司的cr/w引入复合式变翼(桨叶变机翼)概念,但cr/w在低速向高速前飞过渡飞行中,由于单旋翼组变翼,由高压喷气驱转,实现较为复杂。由于采用单旋翼组,变翼,操纵权限不足,因而设计理念未能实现。

技术实现要素:

一种复合式倾转动力纵列变翼逆速旋翼飞行器,其特征在于机体1上部纵列布置主升力旋翼组5,主升力旋翼组5上布置有两副可转换桨叶9,机体1中部布置有固定机翼2,机体1上布置有前飞动力系统4,固定机翼2上布置有副翼8,机体1上布置有水平尾翼3、垂直尾翼6、起落架7。

其特征是主升力旋翼组5纵列布置于机体1上,承担飞行器垂直起降、悬停、纵列直升机模式巡航主升力。

其特征是机体1上部纵列布置的两副主升力旋翼组5垂直起降、悬停、纵列直升机模式飞行时由动力驱转。

其特征是每副主升力旋翼组5引入逆速旋翼技术,安装两片小展弦比可转换桨叶9,可转换桨叶9采用前后缘对称设计,可转换桨叶9可变总距、周期距。

其特征是主升力旋翼组5可动力断开,动力断开后,旋转轴可通过阻尼器停转、定位锁止,可将可转换桨叶9锁止在与机体1垂向90度位置,可转换桨叶9总矩变距为零,可转换桨叶9变旋翼为机翼;两副纵列主升力旋翼组5转换为两副固定机翼,实现旋翼—机翼转换。

其特征在于,飞行器垂直起降、悬停、纵列双旋翼直升机模式低速巡航时,以纵列双旋翼直升机飞行模式飞行、控制。

其特征是机体1中部可布置有固定机翼2,承担前飞过渡补偿升力。

其特征是固定机翼2两端布置有前飞动力系统4;前飞动力系统4可垂向向上倾转、纵向向前倾转;纵向向前倾转承担飞行器前飞动力;垂向向上倾转产生辅助升力;垂直起降、悬停、直升机模式飞行时产生辅助控制力。

其特征在于,飞行器随前飞动力系统4前飞驱动,主升力旋翼组5受自驱动力及来流驱动力驱转,飞行器处于纵列双旋翼直升机与自转旋翼飞行器复合飞行阶段,飞行控制由纵列双旋翼直升机与纵列自转双旋翼飞行器两种飞行控制模式协同控制;来流驱动力逐渐接替主升力旋翼组5自驱动力,断开自驱动,主升力旋翼组5处于来流驱转状态,变换为纵列自转双旋翼飞行模式,主升力旋翼组5与固定机翼2保持飞行器飞行升力,飞行器进入固定机翼飞行器与纵列自转双旋翼飞行复合飞行控制模式。

其特征是通过主升力旋翼组5变换为固定机翼,飞行器完全转换为固定机翼飞行器,以固定机翼飞行器模式飞行。

其特征是由于飞行器具有来流作用下的自转特性,飞行器在失去动力后可在来流作用下自转下滑降落;通过可滑跑起落架7,在具备滑跑起降条件时,在前飞动力系统4驱动下,可滑跑起降。

其特征是复合式倾转动力纵列变翼逆速旋翼飞行器采用分布式动力设计,主升力旋翼组5、前飞动力系统4均独立驱动;可由全电力驱动,亦可采用混合动力驱动;全电力驱动由储能系统供电,或发电系统与储能系统混合供电;混合动力驱动则采用主升力旋翼组5由电力驱动,前飞动力系统4由传统燃料动力驱动并带动发电系统向储能系统补充电能,以回补主升力旋翼组5在垂直起降、悬停、多旋翼模式巡航时的电能消耗;储能系统电能消耗回补亦可采用将主升力旋翼组5驱动系统设计成驱动、发电一体系统,在飞行器以自转旋翼模式飞行时发电向储能系统回补电能。

有益效果是:1、逆速旋翼rvr(reversevelocityrotor)的引入:“rvr(reversevelocityrotor)旋翼采用对称翼型设计.引入旋翼的自转,采用旋翼转速降低的机制并加上前向推使桨盘载荷降低、性能包线扩展.rvr旋翼可以克服传统直升机上的一些问题:1.通过降低旋翼转速减小空气压缩性的影响:2.通过对称翼型和高阶谐波控制推迟后行桨叶失速;3.避免了尖/祸干扰噪声;4.避免了桨尖涡及其与机身产生的干扰的。”(引自:转换式高速直升机的发展概述-王焕瑾、高正)。

2、引入动力倾转,提升了飞行器载荷效率,增加了飞行器控制余度。

3、纵列双旋翼的引入:纵列双旋翼布局解决了反扭矩,较波音公司的cr/w、nasa的m85的喷气驱转,环量控制技术简化了驱动、控制模式;由于纵列布局,停转、变翼时扰动对称,克服了现有停转设计控制权限不足的问题。

4、双自转旋翼技术及分布式动力、混合动力的引入:1.解决了应用传统动力方式对多驱动要求的难点,能够方便实现旋翼变速、停转,结构简单。2.实现了飞行器的垂直起降、悬停。3.延迟了高速前飞进前行激波后行失速,飞行效率大幅提升。4.由于降直起降、悬停、直升机模式巡航时间在飞行器逐行任务中所占比重较低,储电系统较全电驱动飞行器所占废重较低,为飞行器动力系统全电化、混合动力应用开创了新途径。5.由于飞行器具备来流驱转特性,在失去动力后可自转下滑降落,在具备滑跑起飞条件下可滑跑起飞,大幅提升载荷效率。

旋翼—机翼转换使复合式倾转动力纵列变翼逆速旋翼飞行器真正成为一款可垂直起降、悬停的高速直升飞机,在国民经济及国防建设中具有重大意义。

附图说明

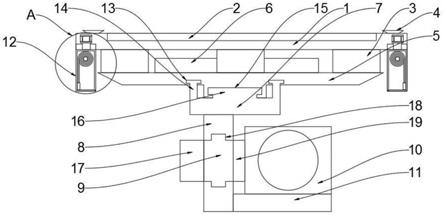

图1垂直起降、悬停侧视图。

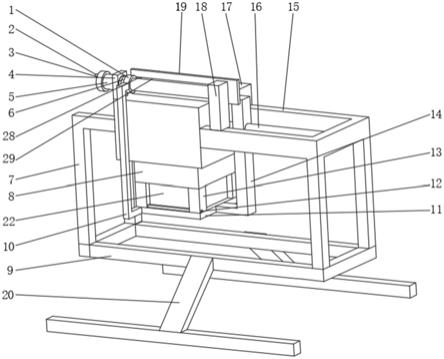

图2旋翼自转前飞侧视图。

图3旋翼变固定翼前飞侧视图。

附图1-3中:1-机体;2-固定机翼;3-水平尾翼;4-前飞动力系统;5-主升力旋翼组;6-垂直尾翼;7-起落架;8副翼;9-可转换桨叶

具体实施方式

如图1-3所示,复合式倾转动力纵列变翼逆速旋翼飞行器机体1上部前后纵列布置有两副主升力旋翼组5。主升力旋翼组5具有变总距、周期距功能,前后旋翼旋转方向相反,相互可克服反扭矩;主升力旋翼组5具有主驱动轴阻尼停转、定位锁止、动力断开功能;可转换桨叶9转换为固定机翼。

主升力旋翼组5上布置有两副小展弦比可转换桨叶9,引入逆速旋翼(rvr-reversevelocityrotor)技术,翼型选用前后缘对称。

复合式倾转动力纵列变翼逆速旋翼飞行器机体1中部布置有固定机翼2,固定机翼2上有副翼8,固定机翼端部布置有前飞动力系统4,可垂向向上倾转、纵向向前倾转。

垂直起降、悬停、低速前飞时,主升力旋翼组5由独立动力驱动提供主升力、控制力;前飞动力系统4垂向向上倾转提供辅助升力、控制力。飞行器以纵列双旋翼直升机模式飞行、控制。

前飞时,前飞动力系统4纵向向前倾转,提供前向动力,飞行速度逐步提升,固定机翼2升力逐步提高,飞行器处于纵列双旋翼直升机向固定机翼飞行器、双自转旋翼飞行器复合飞行及控制模式转换,旋翼驱动力逐渐由来流驱动力接替主升力旋翼组5自驱动力,驱动力完全被来流驱动接替后,断开主升力旋翼组5驱动动力,主升力旋翼组5进入自转模式,此时飞行器以固定机翼飞行器与自转旋翼飞行器模式复合式前飞、控制。

为进一步提升飞行速度,可通过变距功能,变总距为零,主驱动轴阻尼停转、定位锁止、主驱动轴停转锁止,将可转换桨叶9锁止在与机体1垂向90度位置。此时主升力旋翼组5变换为两副与中部固定机翼串列的固定机翼,飞行器完全以固定机翼飞行器模式高速飞行,通过副翼8、垂直尾翼6、平行尾翼3对飞行器进行操控。

由于飞行器具有来流下自旋转特性,在失去动力时,可利用其自转下滑特性,自转下滑安全降落。

在具备滑跑起降条件时,前飞动力系统4提供前向动力,主升力旋翼组5可以自转旋翼模式,或变翼为固定翼,此时飞行器可滑跑起降。

复合式倾转动力纵列变翼逆速旋翼飞行器采用分布式动力设计,主升力旋翼组5、前飞动力系统4均独立驱动;可由全电力驱动,亦可采用混合动力驱动;全电力驱动由储能系统供电,或发电系统与储能系统混合供电;混合动力驱动则采用主升力旋翼组5由电力驱动,前飞动力系统4由传统燃料动力驱动并带动发电系统向储能系统补充电能,以回补主升力旋翼组5在垂直起降、悬停、多旋翼模式巡航时的电能消耗;储能系统电能消耗回补亦可采用将主升力旋翼组5驱动系统设计成驱动、发电一体系统,在飞行器以自转旋翼模式飞行时发电向储能系统回补电能。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。