本实用新型涉及无人机领域,特别涉及一种可垂直起降的翼身融合式无人机。

背景技术:

近年来,无人机在航空摄影、农业植保、电力巡检及军事侦查等领域得到了广泛的应用,可垂直起降、长航时等成为诸多应用场景对无人机的基本要求,垂直起降固定翼无人机兼具了多旋翼类无人机和固定翼无人机的优势,既可以实现垂直起降和悬停飞行,又可以拥有较高的巡航速度和续航能力,目前,世界主要军事强国都在开展垂直起降飞行器的研究工作,美国更是把垂直起降飞行器列为美军未来十年重要装备首位。

固定翼无人机实现垂直起降的技术方案主要有很多种,可分为推力换向和推力定向两大类,推力换向型垂直起降固定翼无人机主要有倾转旋翼类和倾转机翼类两种常见方案,如美国v-22倾转旋翼机、以色列“美洲豹”无人机、美国极光飞行公司的“雷击”无人机等,这类无人机在飞行姿态切换的过程中需要变化自身结构,不仅倾转动力机构较为复杂,而且对于结构发生变化的系统在进行控制律设计时更为复杂,另外可变的旋翼结构同样会影响其平飞时的空气动力性能,增加额外的空气阻力,常见推力定向型的垂直起降固定翼无人机主要为固定翼和旋翼复合式无人机,由旋翼系统提供垂直起降所需升力,由固定翼提供平飞所需升力,如瑞士swiss无人机公司的tu-150无人机、德国aerolution公司的song-bird系列无人机、我国成都纵横无人机公司的cw-大鹏系列无人机等,这种垂直起降方式不能有效利用整机的动力和结构资源,平飞时旋翼是多余的,垂直起降时,固定翼机身又增加了阻力和重量。

技术实现要素:

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种可垂直起降的翼身融合式无人机,将翼身融合布局与旋翼相结合,具有高气动效率,采用尾座式垂直起降,无冗余动力,结构简洁且机身灵活。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

本实用新型一种可垂直起降的翼身融合式无人机,包括翼身融合体和对称设置在所述翼身融合体两侧的外翼段,所述翼身融合体与所述外翼段光滑过度,融为一体,所述翼身融合体的内部设置有飞控模块和电源模块,所述翼身融合体的尾端设置有垂直尾翼,所述垂直尾翼的尾沿设置有方向舵,所述外翼段的中部均设置有螺旋桨,所述螺旋桨相对于所述翼身融合体对称布置,且所述螺旋桨的旋转平面垂直于翼身平面,所述外翼段的翼梢设置有上下小翼,所述上下小翼相对于翼身平面的两侧对称设置有降落支脚,所述四支降落支脚可以将无人机竖直立于地面,所述外翼段的尾沿设置有升降舵。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述外翼段的内部嵌入有驱动电机,所述驱动电机的输出端与所述螺旋桨的转轴相连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述垂直尾翼的内部设置有第一舵机,所述第一舵机的输出轴与所述方向舵的转轴相连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述垂直尾翼的内部设置有第二舵机,所述第二舵机具有双输出轴,且分别与两侧所述升降舵的转轴相连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述翼身融合体的翼型和所述外翼段的翼型均为s型翼。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述上下小翼为端板式结构,且垂直于所述外翼段,所述上下小翼与所述外翼段的连接区域圆滑过渡。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述上下小翼和所述降落支脚朝向机头方向的一端均为尖状结构。

作为本实用新型的一种优选技术方案,所述降落支脚的着地端设置有减震套垫。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

本实用新型通过将螺旋桨垂直无人机的固定翼布置,使同一对螺旋桨,既能提供无人机垂直起降的升力,又能提供水平飞行的推力,而且无需复杂的倾转机构支持,实现了固定翼无人机尾座式垂直起降,且结构简单,无动力冗余,另外,在飞行时空气阻力小,动力学性能更佳,具有更强续航能力。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

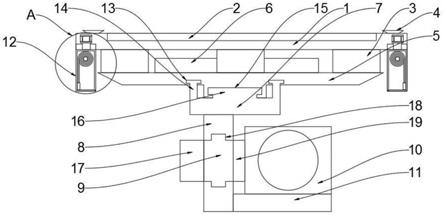

图1是本实用新型平飞状态的整体结构示意图;

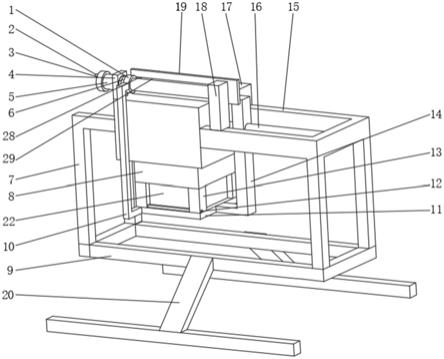

图2是本实用新型竖立地面时的局部剖视结构示意图;

图中:1、翼身融合体;2、外翼段;3、垂直尾翼;4、方向舵;5、螺旋桨;6、上下小翼;7、降落支脚;8、升降舵;9、驱动电机;10、第一舵机;11、第二舵机;12、减震套垫。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。

此外,如果已知技术的详细描述对于示出本实用新型的特征是不必要的,则将其省略。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

实施例1

如图1-2所示,本实用新型提供一种可垂直起降的翼身融合式无人机,包括翼身融合体1和对称设置在翼身融合体1两侧的外翼段2,翼身融合体1与外翼段2光滑过度,融为一体,翼身融合体1的内部设置有飞控模块和电源模块,翼身融合体1的尾端设置有垂直尾翼3,垂直尾翼3的尾沿设置有方向舵4,外翼段2的中部均设置有螺旋桨5,螺旋桨5相对于翼身融合体1对称布置,且螺旋桨5的旋转平面垂直于翼身平面,外翼段2的翼梢设置有上下小翼6,上下小翼6相对于翼身平面的两侧对称设置有降落支脚7,四支降落支脚7可以将无人机竖直立于地面,外翼段2的尾沿设置有升降舵8。

进一步的,外翼段2的内部嵌入有驱动电机9,驱动电机9的输出端与螺旋桨5的转轴相连接,通过驱动电机9带动螺旋桨5,调速范围更广,可靠性高,结构轻便,便于控制螺旋桨5的转速,提供合适的推力。

垂直尾翼3的内部设置有第一舵机10,第一舵机10的输出轴与方向舵4的转轴相连接,通过第一舵机10直接转动方向舵4,可控性强,方便修正无人机航向和小角度转向。

垂直尾翼3的内部设置有第二舵机11,第二舵机11具有双输出轴,且分别与两侧升降舵8的转轴相连接,通过第二舵机11直接转动升降舵8,可控性强,方便调整无人机的姿态,使其抬头或者低头。

翼身融合体1的翼型和外翼段2的翼型均为s型翼,具有更大的升力,且风阻小,大大提高无人机的滑翔性能。

上下小翼6为端板式结构,且垂直于外翼段2,上下小翼6与外翼段2的连接区域圆滑过渡,隔离外翼段2上下的空气,减少诱导阻力,进一步节省动力损失。

上下小翼6和降落支脚7朝向机头方向的一端均为尖状结构,减少空气阻力。

降落支脚7的着地端设置有减震套垫12,在降落时起到缓冲作用,减少机身各部件的冲击变形。

具体的,在使用的时候,通过控制器实现无人机的各种机动飞行动作,

①垂直起飞:通过降落支脚7将无人机竖立于平面上,启动螺旋5桨向下吹风,无人机竖直上升;

②水平巡航:在无人机竖直上升的过程中,通过第一舵机10转动升降舵8,使螺旋桨5吹动的气流经升降舵8的导向作用,改变方向,机尾受到水平方向的推力,机身姿态不断转动,进而改变飞行方向,直至机身水平时,快速恢复升降舵8与外翼段2平齐,此时螺旋桨5向后吹风,推动无人水平飞行,通过翼身融合体1和外翼段2的s型固定翼,在固定翼上下气流的压差作用下提供托举力;

③俯仰机动:在水平巡航飞行状态,升降舵8同时向下或向上偏转时,无人机获得低头或抬头力矩,实现俯仰机动;

④偏航机动:在水平巡航飞行状态,通过第二舵机11向左或向右偏转方向舵4,无人机获得向左或向右的偏航力矩,实现航向偏转;

⑤悬停:在水平巡航飞行状态,通过第一舵机10转动升降舵8,使螺旋桨5吹动的气流经升降舵8的导向作用,斜向上流动,机尾受到竖直向下的推力,机身姿态不断转动,进而改变飞行方向,直至机身竖直时,快速恢复升降舵8与外翼段2平齐,此时螺旋桨5向下吹风,可以保持悬停状态;

⑥降落:在悬停状态,降低螺旋桨5的转速,无人机开始竖直降落,直至地面,关闭螺旋桨。

本实用新型通过翼身融合体1和外翼段2相互融合形成s型的固定翼,并将螺旋桨5垂直固定翼布置,既可以实现尾座式垂直起降,又可以利用固定翼提供升力,保持水平巡航,通过升降舵8改变无人机的飞行姿态,实现竖直姿态与水平姿态的转换,通过方向舵4改变无人机的航向,实现偏航机动,使无人机能够自由切换水平巡航、俯仰机动和悬停等飞行动作。

最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。