本发明涉及飞行器气动外形设计的技术领域,特别涉及一种新型智能变体飞行器。

背景技术:

在军用、民用领域,兼顾经济性与远航程的特点都会对飞行器气动效率提出较高的要求;同时能够兼顾低亚声速长航时巡航和超声速甚至高超声速飞行,具备优良气动效率的总体式布局形式,一直是飞行器设计所追逐的目标。大展弦比机翼具有较小的后掠角,在低速飞行时具有较好的气动性能,但高速飞行时波阻较大;而增大后掠角,减小展弦比可以减小超声速时的波阻,但同时也会使低速性能下降。因此,变后掠角是一种兼顾高、低速气动性能的有效方法,但是目前的变后掠角飞行器一般是在常规布局飞机的基础上通过复杂的机构来实现机翼平面形状和后掠角的变化,通常情况下会导致结构重量增加、有效载荷降低、机翼变形前后都会造成不同大小范围的缝隙,严重影响隐身效果;与此同时也有考虑通过智能材料和柔性材料来控制变形,但在该方法响应时间,变形范围、以及可靠性方面还存在较多问题,对于大范围变后掠还难以实现。

技术实现要素:

本发明意在提供一种新型智能变体飞行器,解决了现有的飞行器无法实现后掠角灵巧变形的问题。

为了达到上述目的,本发明的技术方案如下:一种新型智能变体飞行器,包括机身和对称设置在机身后侧的发动机,所述机身的尾部还设有倒v尾翼,所述机身上设有变体机翼,所述变体机翼可实现后掠角在0-90°内调节,所述机身的底部还设有位于机身头部的前起落架和发动机下方的两个主起落架。

进一步的,所述变体机翼包括穿设于机身内的前液压杆和后液压杆,所述前液压杆和后液压杆的自由端均设有固定盒,每个所述固定盒内转动连接有两个对称设置的机翼,每个所述机翼均与机身底部相平齐,四个所述机翼的自由端均穿设有转动轴,同一侧的两个所述转动轴上设有相互啮合的齿轮组和包覆在齿轮组外的支撑架,两个所述支撑架位于机身的中部。

通过上述设置,可根据不同任务需求自适应性改变飞行速度,并且提供改变后掠角来配合飞行速度以提高飞行器的启动效率。

进一步的,所述机身采用平面及平行设计。

通过上述设置,可降低本飞行器雷达散射面积,有利于提高飞行器的隐身效果。

进一步的,所述倒v尾翼上还设有操纵舵。

通过上述设置,利用操纵舵可实现飞行姿态的控制。

进一步的,所述发动机与机身采用一体化设计。

通过上述设置,可减小飞行阻力减少燃油消耗,同时提升了高速飞行时的机动性能。

与现有技术相比,本方案的有益效果:

1、本方案的机翼展弦比和后掠角可根据飞行速度、任务需求变化,当起飞/降落、经济游弋时,机翼后掠角较小,机翼具有较大展弦比,这样全机具有较高的升阻比,节省燃油;当需要超声速冲刺时,机翼后掠角增大或变形至后掠角90°,同时机翼将隐藏于机身上部,既满足超声速飞行时的气动需求,又可减小超声速时的阻力提升,实现了超声速飞行的隐身需求。

2、本方案中飞行器在后掠角90°时机翼会隐藏于机身上部,将形成升力体外形。可消除机翼的附加阻力和对机身的干扰,同时满足获得较高的升阻比,提高全机性能。

附图说明

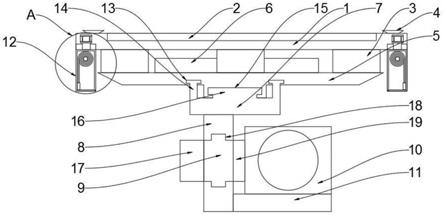

图1是实施例1的主视图;

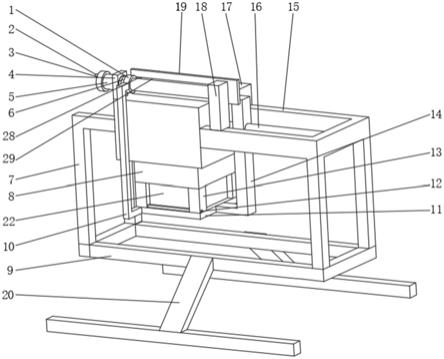

图2是实施例2的主视图;

图3是实施例3的主视图;

图4是实施例3的俯视图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式对本发明作进一步详细的说明:

说明书附图中的附图标记包括:机身1、壳体2、倒v尾翼3、前液压杆4、后液压杆5、机翼6、固定盒7、支撑架8、前起落架9、主起落架10。

实施例1

如附图1所示:一种新型智能变体飞行器,包括机身1和对称设置在机身1后侧的发动机,本实施例中的机身1除了外形结构外,其余部件均与现有飞行器的机身1相同,同时机身1内部也安装有相同的操作系统,机身1采用平面及平行设计,从而可减小飞行阻力减小燃油消耗,提升高速飞行时的机动性能。机身1的尾部还对称设有倒v尾翼,倒v尾翼上还设有与机身1内的控制系统信号连接的操纵舵,通过操纵舵可对飞行姿态进行控制。发动机外包覆有壳体2,壳体2与机身1采用一体化设计。

机身1上设有变体机翼6,变体机翼6包括穿设于机身1内的前液压杆4和后液压杆5,机身1的顶部开有供液压杆内活塞杆移动的通槽,前液压杆4和后液压杆5的自由端均设有固定盒7,每个固定盒7内转动连接有两个对称设置的机翼6,每个机翼6的长度均小于机身1长度的二分之一,机翼6位于固定盒7与支撑架8之间区域的高度与固定盒7、支撑架8的高度相同,每个机翼6的底部、固定盒7的底部均与机身1顶部相平齐,四个机翼6的自由端均穿设有转动轴,同一侧的两个转动轴的自由端上设有相互啮合的齿轮组(即一对相互啮合的圆柱齿轮)和包覆在齿轮组外的支撑架8,每个支撑架8的横截面形状均为“u”字形,两个支撑架8均位于机身1的中部。机身1的底部还设有位于机身1头部的前起落架9和发动机下方的两个主起落架10。

本方案的工作原理:开启前液压杆4和后液压杆5来调节四个机翼6的位置,使得本实施例的后掠角是0°,此时前机翼6与其对应的后机翼6平行设置且相抵,整个机身1与机翼6呈十字形状,为大展弦比长航时游弋状态,使得飞行器可满足高度15-20km、速度0.3-0.7ma的经济游弋。

实施例2

如附图2所示,本实施例与实施例1的区别仅在于:开启前液压杆4和后液压杆5来调节四个机翼6的位置,使得本实施例的后掠角是90°,此时全机大致呈一字分布,相比于大展弦比的状态可显著降低了超声速时的波阻,提高了超声速时的气动性能。机翼6会隐藏于机身1上部,将形成升力体外形;同时可消除机翼6的附加阻力和对机身1的干扰,并满足获得较高的升阻比,提高全机性能。

实施例3

如附图3和附图4所示,本实施例与实施例1的区别仅在于:开启前液压杆4和后液压杆5来调节四个机翼6的位置,使得本实施例的后掠角是45°,此时机身1与前机翼6、后机翼6大致呈菱形分布,本方案的飞行器自适应变体过程的一个典型后掠状态,本方案的飞行器的展现比、后掠角可根据飞行速度、任务需求进行改变。

以上的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构和/或特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。

本技术:

要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

技术特征:

1.一种新型智能变体飞行器,其特征在于:包括机身和对称设置在机身后侧的发动机,所述机身的尾部还设有倒v尾翼,所述机身上设有变体机翼,所述变体机翼可实现后掠角在0-90°内调节,所述机身的底部还设有位于机身头部的前起落架和发动机下方的两个主起落架。

2.根据权利要求1所述的一种新型智能变体飞行器,其特征在于:所述变体机翼包括穿设于机身内的前液压杆和后液压杆,所述前液压杆和后液压杆的自由端均设有固定盒,每个所述固定盒内转动连接有两个对称设置的机翼,每个所述机翼均与机身上部相平齐,四个所述机翼的自由端均穿设有转动轴,同一侧的两个所述转动轴上设有相互啮合的齿轮组和包覆在齿轮组外的支撑架,两个所述支撑架位于机身的中部。

3.根据权利要求1所述的一种新型智能变体飞行器,其特征在于:所述机身采用平面及平行设计。

4.根据权利要求1所述的一种新型智能变体飞行器,其特征在于:所述倒v尾翼上还设有操纵舵。

5.根据权利要求1-4中任意一项所述的一种新型智能变体飞行器,其特征在于:所述发动机与机身采用一体化设计。

技术总结

本发明专利公开了一种新型智能变体飞行器,具体涉及飞行器气动外形设计的技术领域。一种新型智能变体飞行器,包括机身和对称设置在机身后侧的发动机,所述机身的尾部还设有倒V尾翼,所述机身上设有变体机翼,所述变体机翼可实现后掠角在0‑90°内调节,所述机身的底部还设有位于机身头部的前起落架和发动机下方的两个主起落架。采用本发明技术方案解决了现有的飞行器无法实现后掠角灵巧变形的问题,可提高飞行器的气动性能。

技术研发人员:马晓永;苗帅;雷鹏轩;黄勇;周为群;钱丰学;陈立立;肖云雷;唐骥罡

受保护的技术使用者:中国空气动力研究与发展中心空天技术研究所

技术研发日:2021.04.14

技术公布日:2021.07.23

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。