本实用新型涉及船舶跳板设备领域,尤其是涉及一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置。

背景技术:

跳板是较大的船停靠时,搭在船和码头之间供人车通过用的钢板,是船舶与岸边码头连接的必要设备,传统的船用跳板装置,通常采用甲板与跳板本体铰接设置,并通过传动机构牵引导索做起降配合,使人或者汽车轮渡时能够非常方便安全的进入或驶进船舶内,以解决之前汽车轮渡时出现的问题。

然而,由于海风、海流和海浪等因素的影响,船舶停靠在码头时,船体会随潮水位置高低变化,造成船舶甲板与码头高度的落差,而传统的船用跳板装置只有在船甲板表面与码头登船位置高度相当时使用。

经检索,中国专利申请号为cn201810268876.2的专利,公开了一种过驳平台,并具体公开了以下特征,包括门架、主跳板、副跳板、升降机构和油缸,门架用于固定安装在码头的过驳甲板上,主跳板的一端铰接在门架的底部,升降机构包括第一滑轮、第二滑轮和绞车,第一滑轮固定安装在主跳板的中部,第二滑轮固定安装在门架的顶部,绞车固定安装在门架的底部,绞车伸出的钢丝绳穿过第二滑轮并缠绕在第一滑轮上,主跳板的另一端与副跳板的一端铰接,副跳板的另一端用于活动搭接在船舶甲板上,油缸的一端铰接在主跳板上,油缸的另一端铰接在副跳板上,油缸位于主跳板和副跳板之间的铰点的下方。本专利通过绞车和油缸配合,实现了过驳平台的自适应调整,但在上述专利中的过驳平台中,当船舶甲板与码头高度存在落差时,副跳板与主跳板之间仅通过油缸进行角度的调节与固定,使得过驳平台的稳定性需考虑油缸的承受程度,造成双跳板结构的过驳平台稳定性以及承重能力受限。

技术实现要素:

本实用新型为克服上述情况不足,旨在提供一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置能解决上述问题的技术方案。

一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置,包括主跳板、副跳板、以及角度调节机构;所述主跳板的一端铰接于船舶的主甲板上,所述主跳板的另一端与所述副跳板的一端通过关节轴承相铰接,所述副跳板另一端铰接有固定板;

所述角度调节机构包括主操作绞车、收放绞车、支撑组件;所述主操作绞车固定安装于船舶的露天甲板上,所述主跳板靠近船舶甲板的一侧设置有第一定滑轮,所述露天甲板上还设置有用于固定第二定滑轮的支架,所述主操作绞车输出端的钢丝绳穿过第二定滑轮并缠绕在所述第一定滑轮上;所述收放绞车固定安装于所述主跳板两侧的中部,所述副跳板中部设置有第三定滑轮,所述主跳板靠近副跳板一端的顶部设置有第四定滑轮,所述收放绞车输出端的钢丝绳穿过第四定滑轮并缠绕在所述第三定滑轮上;

所述支撑组件包括油缸、顶板,所述油缸固定于所述主跳板靠近副跳板一端的顶部,并且所述油缸的输出端口朝向所述主跳板远离船舶甲板的一侧,所述油缸的输出端与所述顶板一端固定连接,所述顶板的另一端铰接于所述主跳板上,所述顶板与主跳板铰接点到所述主跳板靠近副跳板一侧顶端的距离小于所述副跳板与主跳板铰接点到所述主跳板靠近副跳板一侧顶端的距离,且所述顶板的长度小于所述关节轴承到所述主跳板靠近副跳板一侧顶端的距离。

作为本实用新型进一步的方案:船舶上的露天甲板位于上甲板的上方、所述上甲板位于所述主甲板的上方。

作为本实用新型进一步的方案:所述主跳板的两侧均设有防护栏,两个所述防护栏相互平行布置,且两个所述防护栏底部均与所述主跳板相铰接。

作为本实用新型进一步的方案:所述露天甲板以及上甲板的边沿处均设置有固定组件,所述固定组件包括固定座以及与固定座相铰接的挂钩,并在所述主跳板朝向船舶一侧的相应位置处设置有固定环,所述固定环与所述固定组件相匹配,通过挂钩勾住所述固定环,对收纳状态的跳板起到固定的作用。

作为本实用新型进一步的方案:所述上甲板的边沿处还设置有预启动组件,所述预启动组件用于启动时对收纳状态下的跳板产生向外的一个推力,将主跳板向外推开至一定角度,方便主操作绞车对主跳板进行调节。

作为本实用新型进一步的方案:所述主跳板以及副跳板的两侧均设置有若干个吊耳板,所述吊耳板用于连接外部码头起重机。

作为本实用新型进一步的方案:所述支架底部设置有用于控制绞车以及支撑组件的主控室。

本实用新型的有益效果:本实用新型通过露天甲板上设置的主操作绞车以及主跳板上设置的收放绞车配合,实现对主跳板以及副跳板起降高度以及角度的自适应调整,解决了船舶甲板与码头高度存在落差时,跳板在甲板与码头之间搭建的问题,使装卸货物的车辆顺利来往于甲板和码头之间;而主跳板上设置的支撑组件,通过控制油缸伸缩以挤压顶板,使主跳板和副跳板的连接点、油缸以及油缸与顶板的固定端形成三角形固态,并通过收放绞车对副跳板的拉力、顶板对副跳板向下的作用力以及码头对副跳板向上的支撑力相互作用对跳板进行固定,提高了跳板整体的稳定性以及承重能力。

本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

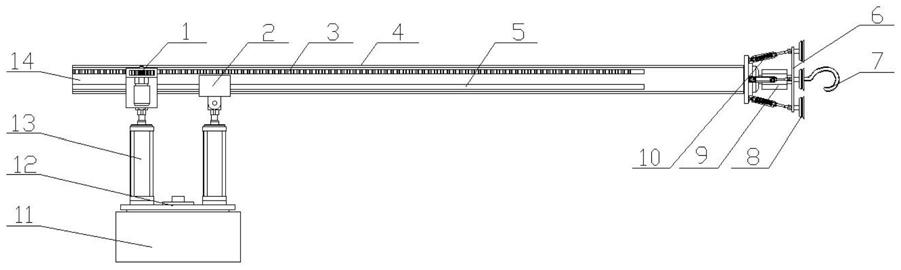

图1是本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置开启过程连续转换图;

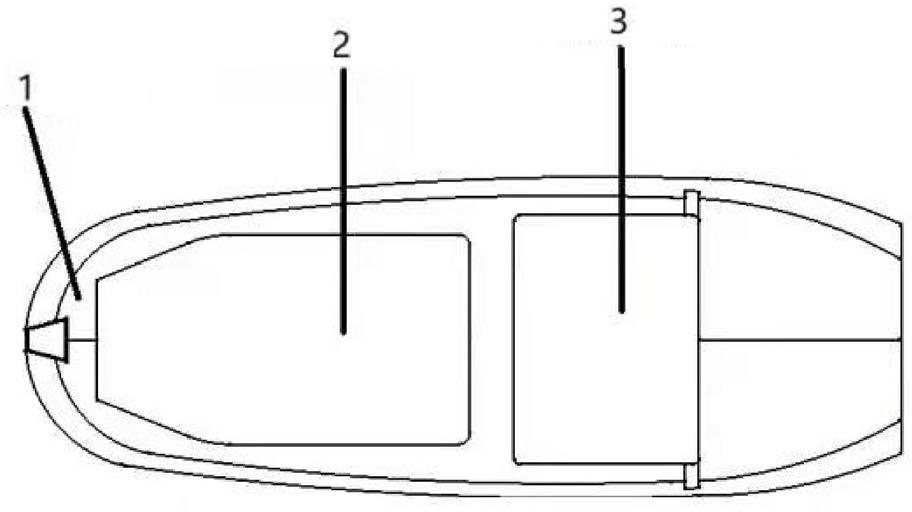

图2本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置收纳状态图;

图3本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置开启状态图;

图4本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置在码头低于主甲板的情况下跳板搭置状态图;

图5本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置在码头高于主甲板的情况下跳板搭置状态图;

图6本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置中支撑组件的侧视图;

图7本实用新型中具体实施例所提供的一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置中a处的侧视图。

图中:1-主跳板、2-副跳板、3-固定板、4-主操作绞车、5-收放绞车、6-第一定滑轮、7-第二定滑轮、8-支架、9-油缸、10-顶板、11-第三定滑轮、12-第四定滑轮、13-固定组件、1301-挂钩、1302-固定座、1303-固定环、14-预启动组件、15-主控室、16-露天甲板、17-上甲板、18-主甲板、19-码头、20-防护栏。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制。

具体实施例:

如图1至图7所示,本实用新型实施例中,一种车辆上下船舶专用跳板的工作位置角度调节装置,包括主跳板1、副跳板2、以及角度调节机构;需要说明的是,船舶靠近码头19的一侧从上往下依次设置有露天甲板16、上甲板17以及主甲板18,即所述船舶的露天甲板16位于所述上甲板17的上方、所述上甲板17位于所述主甲板18的上方。

所述主跳板1的一端铰接于船舶的主甲板18上,所述主跳板1的另一端与所述副跳板2的一端通过关节轴承相铰接,所述关节轴承固定设置在所述主跳板1远离船舶甲板的一侧,并且所述关节轴承的固定点位于主跳板1靠近副跳板2一端的端点与主跳板1中心点之间的中心位置处,所述副跳板2另一端铰接有固定板3,如图2所示,初始状态时所述固定板3与所述副跳板2铰接端的一面贴合副跳板2的底面;如图4、图5所示,随着主操作绞车4与收放铰车的运作,当所述副跳板2搭接于码头19上时,在副跳板2和码头19接触面给予固定板3的双重力的作用下,使所述固定板3沿铰接点转动,并使固定板3底面与码头19相抵,实现跳板在甲板与码头19之间的搭接。其中,所述固定板3的顶面中部设置有三角形凸起,所述副跳板2远离主跳板1的一端与所述三角形凸起相铰接。

如图2至图5所示,所述角度调节机构包括主操作绞车4、收放绞车5、支撑组件;所述主操作绞车4固定安装于船舶的露天甲板16上,所述主跳板1靠近船舶甲板的一侧设置有第一定滑轮6,且所述第一定滑轮6位于主跳板1与副跳板2相连接的一端,所述露天甲板16上还设置有用于固定第二定滑轮7的支架8,所述第二定滑轮7设置于所述支架8的顶端,所述支架8位于所述主跳板1与主操作绞车4之间,所述主操作绞车4输出端的钢丝绳穿过第二定滑轮7并缠绕在所述第一定滑轮6上;所述收放绞车5固定安装于所述主跳板1两侧的中部,所述副跳板2中部设置有第三定滑轮11,所述主跳板1靠近副跳板2一端的顶部设置有第四定滑轮12,所述收放绞车5输出端的钢丝绳穿过第四定滑轮12并缠绕在所述第三定滑轮11上。

如图6所示,所述支撑组件包括油缸9、顶板10,所述油缸9固定于所述主跳板1靠近副跳板2一端的顶部,并且所述油缸9的输出端口朝向所述主跳板1远离船舶甲板的一侧,所述油缸9的输出端与所述顶板10一端固定连接,所述顶板10的另一端铰接于所述主跳板1上,所述顶板10与主跳板1铰接点到所述主跳板1靠近副跳板2一侧顶端的距离小于所述副跳板2与主跳板1铰接点到所述主跳板1靠近副跳板2一侧顶端的距离,且所述顶板10的长度小于所述关节轴承到所述主跳板1靠近副跳板2一侧顶端的距离。

所述支架8底部设置有用于控制绞车以及支撑组件的主控室15,在上述实现方式中,主操作绞车4、收放绞车5以及支撑组件均通过主控室15的控制系统进行控制调节,所述主控室15中的控制系统采用现有技术中的自适应波浪动态补偿液压绞车及成套控制系统,以克服船用的起重机在海洋工况船舶并靠吊装货物时,因海浪起伏使吊装船与接收船呈现复杂的波动状态,造成船岸复杂的相对运动而使其无法平稳完成装卸并会因冲击和碰撞使货物受到损坏,通过随着波浪的起伏自动调节起重机的起重速度,从而成功避免由于波浪造成的起吊问题。

进一步的,如图4、图5所示,为了保证人员或者汽车轮渡时能够方便安全地进入或驶进船舶内,所述主跳板1的两侧均设有防护栏20。两个所述防护栏20相互平行布置,且两个所述防护栏20底部均与所述主跳板1相铰接,所述防护栏20可延两防护栏20相互靠近的一侧旋转90度,当跳板搭接至码头19状态时,将所述防护栏20向外旋转至防护栏20与主跳板1垂直的状态,起到防护作用,当跳板处于收纳状态时,所述防护栏20向内旋转至防护栏20与主跳板1水平的状态,减小占地空间。

进一步的,如图7所示,所述露天甲板16以及所述上甲板17的边沿处均设置有固定组件13,所述固定组件13包括固定座1302以及与固定座1302相铰接的挂钩1301,并在所述主跳板1朝向船舶一侧的相应位置处设置有固定环1303,所述固定环1303与所述固定组件13相匹配。通过挂钩1301勾住所述固定环1303,对收纳状态的跳板起到固定的作用。

进一步的,所述上甲板17的边沿处还设置有预启动组件14,所述预启动组件14采用油缸或电动推杆,所述预启动组件14与手动泵相连接,所述预启动组件14的输出端朝向安置主跳板1的方向,通过手动泵操作预启动组件14将主跳板1推开至一定角度,所述预启动组件14用于跳板启动时对收纳状态下的跳板产生向外的一个推力,方便主操作绞车4对主跳板1进行调节。

进一步的,所述主跳板1以及副跳板2的两侧均设置有若干个吊耳板,其中所述吊耳板未在图中体现,当装置自调节系统失灵时,通过外部码头起重机通过吊索连接所述吊耳板,实现跳板的角度调节。

本实用新型的工作原理是:

初始状态时,如图2所示,所述主跳板1靠近船舶甲板的一侧与船舶甲板外沿相贴合,并通过挂钩1301勾住所述固定环1303,对收纳状态的跳板起到固定的作用,在重力的作用下,所述副跳板2与所述主跳板1远离船舶甲板的一侧相贴合,所述固定板3与所述副跳板2铰接端的一面贴合副跳板2的底面,所述支撑组件的油缸9输出端为收缩状态,顶板10与主跳板1的外表面相贴合。

开启状态时,如图3所示,通过手动泵操作预启动组件14将主跳板1推开至一定角度,通过主操作绞车4自适应地伸缩钢丝绳,从而调节主跳板1和副跳板2的高度;通过收放绞车5自适应地伸缩钢丝绳,调节主跳板1和副跳板2之间的角度,使在所述副跳板2搭接于码头19上,并使固定板3底面与码头19相抵。

当码头19低于主甲板18的情况下跳板搭置状态时,如图4所示,所述副跳板2展开后与主跳板1表面齐平,所述收放绞车5收缩钢丝绳使副跳板2上表面与所述支撑组件的顶板10相抵,在副跳板2和码头19接触面给予固定板3的双重力的作用下,使所述固定板3沿铰接点转动,并使固定板3底面与码头19相抵,通过控制支撑组件中的油缸9伸缩挤压顶板10连接端,使顶板10与副跳板2外表面进一步紧密贴合,从而对结构整体进行加固,此状态下顶板10与主跳板1的夹角为0度。跳板固定好后,将将主跳板1两侧的防护栏20向外旋转至防护栏20与主跳板1垂直的状态,起到防护作用。

在码头19高于主甲板18的情况下跳板搭置状态时,如图5所示,同上述码头19低于主甲板18的情况下跳板搭置状态下操作一致,通过控制支撑组件中的油缸9伸缩挤压顶板10连接端,使顶板10与副跳板2外表面进一步紧密贴合,从而对结构整体进行加固,此状态下顶板10与主跳板1的夹角在0-15度之间,使主跳板1和副跳板2的连接点、油缸9以及油缸9与顶板10的固定端形成三角形固态,并通过收放绞车5对副跳板2的拉力、顶板10对副跳板2向下的作用力以及码头19对副跳板2向上的支撑力相互作用对跳板进行固定,提高了跳板整体的稳定性以及承重能力。

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。