智能双驱动ipm变频控制器和空调

技术领域

1.本实用新型涉及功率半导体技术领域,具体涉及一种智能双驱动ipm变频控制器和空调。

背景技术:

2.智能功率模块,即ipm(intelligent power module),是一种将电力电子和集成电路技术结合的功率驱动类产品,应用于变频电机伺服驱动,广泛用于家电变频控制中。智能功率模块把功率开关器件和高压驱动电路集成在一起,并内置有过电压、过电流和过热等故障检测电路。

3.在现有的变频空调中,传统的变频驱动方案是由多个不同功率段的功率驱动器件组成的驱动模式,从而导致现有变频空调中的功率驱动器件多,不利于主控板的小型化,造成空调体积较大,而且成本高。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的在于提供一种智能双驱动ipm变频控制器,以解决现有具备变频功能的家电需要设置多个不同功率段的功率驱动器件的技术问题。

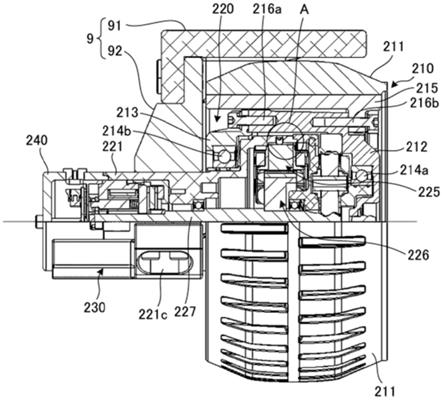

5.为实现上述目的,本实用新型提出一种智能双驱动ipm变频控制器,该智能双驱动ipm变频控制器包括pcb板以及位于所述pcb板上的第一驱动模块和第二驱动模块,所述第一驱动模块包括第一控制芯片以及分别与所述第一控制芯片电连接的三相上桥臂驱动电路和三相下桥臂驱动电路,所述三相上桥臂驱动电路还与所述三相下桥臂驱动电路电连接;所述第二驱动模块包括分别与所述第一控制芯片和三相上桥臂驱动电路电连接的第二控制芯片,所述pcb板上具有第一输入接口、第一输出接口、第一充放电接口、第二输入接口、第二输出接口和第二充放电接口,所述第一输入接口分别与所述第一控制芯片、三相上桥臂驱动电路和第二控制芯片电连接,所述第一输出接口分别与所述第一控制芯片、三相上桥臂驱动电路和三相下桥臂驱动电路电连接,所述第一充放电接口与所述第一控制芯片电连接,所述第二输入接口、第二输出接口和第二充放电接口均与所述第二控制芯片电连接。

6.优选地,所述三相上桥臂驱动电路包括:

7.上桥u相驱动电路、上桥v相驱动电路和上桥w相驱动电路;

8.所述三相下桥臂驱动电路包括:

9.下桥u相驱动电路、下桥v相驱动电路和下桥w相驱动电路;

10.所述上桥u相驱动电路分别与所述第一控制芯片、第一输入接口、第一输出接口、下桥u相驱动电路和第二控制芯片电连接,所述下桥u相驱动电路分别与所述第一控制芯片和第一输出接口电连接;所述上桥v相驱动电路分别与所述第一控制芯片、第一输入接口、第一输出接口、下桥v相驱动电路和第二控制芯片电连接,所述下桥v相驱动电路分别与所述第一控制芯片和第一输出接口电连接;所述上桥w相驱动电路分别与所述第一控制芯片、

第一输入接口、第一输出接口、下桥w相驱动电路和第二控制芯片电连接,所述下桥w相驱动电路分别与所述第一控制芯片和第一输出接口电连接。

11.优选地,所述上桥u相驱动电路包括第一驱动电阻、第一绝缘栅双极型晶体管和第一高压定相器,所述下桥u相驱动电路包括第二驱动电阻、第二绝缘栅双极型晶体管和第二高压定相器,所述第一驱动电阻的两端分别与所述第一控制芯片和第一绝缘栅双极型晶体管的栅极电连接,所述第一绝缘栅双极型晶体管的集电极与所述第二控制芯片和第一输入接口电连接,第一绝缘栅双极型晶体管的发射极分别与所述第一输出接口和第二绝缘栅双极型晶体管的集电极电连接,所述第一高压定相器的阳极和阴极分别与所述第一绝缘栅双极型晶体管的发射极和集电极电连接;所述第二驱动电阻的两端分别与所述第一控制芯片和第二绝缘栅双极型晶体管的栅极电连接,所述第二绝缘栅双极型晶体管的发射极与所述第一输出接口电连接,所述第二高压定相器的阳极和阴极分别与所述第二绝缘栅双极型晶体管的发射极和集电极电连接。

12.优选地,所述上桥v相驱动电路包括第三驱动电阻、第三绝缘栅双极型晶体管和第三高压定相器,所述下桥v相驱动电路包括第四驱动电阻、第四绝缘栅双极型晶体管和第四高压定相器,所述第三驱动电阻的两端分别与所述第一控制芯片和第三绝缘栅双极型晶体管的栅极电连接,所述第三绝缘栅双极型晶体管的集电极与所述第二控制芯片和第一输入接口电连接,第三绝缘栅双极型晶体管的发射极分别与所述第一输出接口和第四绝缘栅双极型晶体管的集电极电连接,所述第三高压定相器的阳极和阴极分别与所述第三绝缘栅双极型晶体管的发射极和集电极电连接;所述第四驱动电阻的两端分别与所述第一控制芯片和第四绝缘栅双极型晶体管的栅极电连接,所述第四绝缘栅双极型晶体管的发射极与所述第一输出接口电连接,所述第四高压定相器的阳极和阴极分别与所述第四绝缘栅双极型晶体管的发射极和集电极电连接。

13.优选地,所述上桥w相驱动电路包括第五驱动电阻、第五绝缘栅双极型晶体管和第五高压定相器,所述下桥w相驱动电路包括第六驱动电阻、第六绝缘栅双极型晶体管和第六高压定相器,所述第五驱动电阻的两端分别与所述第一控制芯片和第五绝缘栅双极型晶体管的栅极电连接,所述第五绝缘栅双极型晶体管的集电极与所述第二控制芯片和第一输入接口电连接,第五绝缘栅双极型晶体管的发射极分别与所述第一输出接口和第六绝缘栅双极型晶体管的集电极电连接,所述第五高压定相器的阳极和阴极分别与所述第五绝缘栅双极型晶体管的发射极和集电极电连接;所述第六驱动电阻的两端分别与所述第一控制芯片和第六绝缘栅双极型晶体管的栅极电连接,所述第六绝缘栅双极型晶体管的发射极与所述第一输出接口电连接,所述第六高压定相器的阳极和阴极分别与所述第六绝缘栅双极型晶体管的发射极和集电极电连接。

14.优选地,所述第一控制芯片上具有二十五个引脚,所述第一控制芯片上的第一引脚与所述第一输出接口电连接,所述第一控制芯片上的第二引脚至第九引脚以及第十二引脚均与所述第一输入接口电连接,所述第一控制芯片上的第十引脚和第十一引脚均与所述第一输出接口电连接,所述第一控制芯片上的第十三引脚与所述第二控制芯片电连接,所述第一控制芯片上的第十四引脚、第十八引脚和第二十五引脚均与所述第一充放电接口电连接,所述第一控制芯片上的第十六引脚、第二十引脚和第二十三引脚均与所述第一输出接口电连接,所述第一控制芯片上的第十五引脚与所述下桥w相驱动电路电连接,所述第一

控制芯片上的第十七引脚与所述上桥w相驱动电路电连接,所述第一控制芯片上的第十九引脚与所述下桥v相驱动电路电连接,所述第一控制芯片上的第二十一引脚与所述上桥v相驱动电路电连接,所述第一控制芯片上的第二十二引脚与所述下桥u相驱动电路电连接,所述第一控制芯片上的第二十四引脚与所述上桥u相驱动电路电连接。

15.优选地,所述第一控制芯片上的第一引脚通过第一滤波电容与所述第一控制芯片上的第十一引脚电连接,所述第一控制芯片上的第一引脚依次通过第二滤波电容和故障恢复电阻与所述第一控制芯片上的第十二引脚电连接,所述第一控制芯片上的第一引脚还通过故障恢复滤波电容与所述第一控制芯片上的第十二引脚电连接。

16.优选地,所述pcb板上还具有温度检测接口以及与所述温度检测接口电连接的热敏电阻。

17.优选地,所述第二控制芯片为内置有上下桥臂驱动mos管并采用soi工艺的ic。

18.本实用新型进一步提出一种空调,该空调包括智能双驱动ipm变频控制器,该智能双驱动ipm变频控制器包括pcb板以及位于所述pcb板上的第一驱动模块和第二驱动模块,所述第一驱动模块包括第一控制芯片以及分别与所述第一控制芯片电连接的三相上桥臂驱动电路和三相下桥臂驱动电路,所述三相上桥臂驱动电路还与所述三相下桥臂驱动电路电连接;所述第二驱动模块包括分别与所述第一控制芯片和三相上桥臂驱动电路电连接的第二控制芯片,所述pcb板上具有第一输入接口、第一输出接口、第一充放电接口、第二输入接口、第二输出接口和第二充放电接口,所述第一输入接口分别与所述第一控制芯片、三相上桥臂驱动电路和第二控制芯片电连接,所述第一输出接口分别与所述第一控制芯片、三相上桥臂驱动电路和三相下桥臂驱动电路电连接,所述第一充放电接口与所述第一控制芯片电连接,所述第二输入接口、第二输出接口和第二充放电接口均与所述第二控制芯片电连接。

19.本实用新型实施例提供的智能双驱动ipm变频控制器,通过利用第一驱动模块驱动较大功率的部件运行和利用第二驱动模块驱动较小功率的部件运行,从而即可同时控制多个不同功率的部件运行,以此即可减少现有变频空调中的功率驱动器件,便于主控板的小型化,缩小空调的体积,且还可降低成本。

附图说明

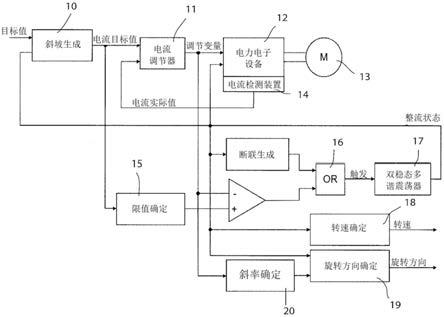

20.图1为本实用新型中智能双驱动ipm变频控制器一实施例的模块示意图;

21.图2为图1中所示第一驱动模块的结构示意图;

22.图3为本实用新型中智能双驱动ipm变频控制器另一实施例的电路示意图;

23.图4为图3中所示第一控制芯片的结构示意图;

24.图5为图3中所示第二控制芯片的结构示意图。

具体实施方式

25.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

26.本实用新型提出一种智能双驱动ipm变频控制器,如图1所示,该智能双驱动ipm变频控制器包括pcb板100以及位于pcb板100上的第一驱动模块200和第二驱动模块300,第一驱动模块200包括第一控制芯片210以及分别与第一控制芯片210电连接的三相上桥臂驱动电路220和三相下桥臂驱动电路230,三相上桥臂驱动电路220还与三相下桥臂驱动电路230电连接;第二驱动模块300包括分别与第一控制芯片210和三相上桥臂驱动电路220电连接的第二控制芯片310,pcb板100上具有第一输入接口110、第一输出接口120、第一充放电接口130、第二输入接口140、第二输出接口150和第二充放电接口160,第一输入接口110分别与第一控制芯片210、三相上桥臂驱动电路220和第二控制芯片310电连接,第一输出接口120分别与第一控制芯片210、三相上桥臂驱动电路220和三相下桥臂驱动电路230电连接,第一充放电接口130与第一控制芯片210电连接,第二输入接口140、第二输出接口150和第二充放电接口160均与第二控制芯片310电连接。

27.本实施例中,第一输出接口120可用于控制较大功率的部件(如空调中的空压机)以及用于形成驱动回路,第二输出接口150可用于控制较小功率的部件(如空调中的风机)以及用于形成驱动回路,当然,第一输出接口120和第二输出接口150还可用于反馈信号的输出,而第一输入接口110和第二输入接口140可用于供电和控制信号的输入,至于第一充放电接口130和第二充放电接口160则是根据上桥和下桥的通断情况自动进行充放电。第一控制芯片210、三相上桥臂驱动电路220、三相下桥臂驱动电路230以及第二控制芯片310均可参照现有的形式进行布置,如第一控制芯片210采用现有的hvic管,而三相上桥臂驱动电路220和三相下桥臂驱动电路230参照现有的结构进行布置即可,至于第二控制芯片310采用内置有上下桥臂驱动mos管并采用soi工艺封装的ic即可。本实施例中,通过利用第一驱动模块200驱动较大功率的部件运行和利用第二驱动模块300驱动较小功率的部件运行,从而即可同时控制多个不同功率的部件运行,以此即可减少现有变频空调中的功率驱动器件,便于主控板的小型化,缩小空调的体积,且还可降低成本。

28.在一较佳实施例中,如图2所示,优选三相上桥臂驱动电路220包括:

29.上桥u相驱动电路221、上桥v相驱动电路222和上桥w相驱动电路223;

30.三相下桥臂驱动电路230包括:

31.下桥u相驱动电路231、下桥v相驱动电路232和下桥w相驱动电路233;

32.上桥u相驱动电路221分别与第一控制芯片210、第一输入接口110、第一输出接口120、下桥u相驱动电路231和第二控制芯片310电连接,下桥u相驱动电路231分别与第一控制芯片210和第一输出接口120电连接;上桥v相驱动电路222分别与第一控制芯片210、第一输入接口110、第一输出接口120、下桥v相驱动电路232和第二控制芯片310电连接,下桥v相驱动电路232分别与第一控制芯片210和第一输出接口120电连接;上桥w相驱动电路223分别与第一控制芯片210、第一输入接口110、第一输出接口120、下桥w相驱动电路233和第二控制芯片310电连接,下桥w相驱动电路233分别与第一控制芯片210和第一输出接口120电连接。本实施例中,参照上述布置方式,元件高度集成化,可以简化模块内部设计,提升emi性能。对于应用领域,产品结构可以小型化。对于工厂制造,简化加工厂工序步骤,减少装贴设备投入。

33.在一较佳实施例中,如图3所示,优选上桥u相驱动电路221包括第一驱动电阻r1、

第一绝缘栅双极型晶体管igbt1和第一高压定相器frd1,下桥u相驱动电路231包括第二驱动电阻r2、第二绝缘栅双极型晶体管igbt2和第二高压定相器frd2,第一驱动电阻r1的两端分别与第一控制芯片210和第一绝缘栅双极型晶体管igbt1的栅极电连接,第一绝缘栅双极型晶体管igbt1的集电极与第二控制芯片310和第一输入接口110电连接,第一绝缘栅双极型晶体管igbt1的发射极分别与第一输出接口120和第二绝缘栅双极型晶体管igbt2的集电极电连接,第一高压定相器frd1的阳极和阴极分别与第一绝缘栅双极型晶体管igbt1的发射极和集电极电连接;第二驱动电阻r2的两端分别与第一控制芯片210和第二绝缘栅双极型晶体管igbt2的栅极电连接,第二绝缘栅双极型晶体管igbt2的发射极与第一输出接口120电连接,第二高压定相器frd2的阳极和阴极分别与第二绝缘栅双极型晶体管igbt2的发射极和集电极电连接。本实施例中,参照上述布置方式,元件高度集成化,可以简化模块内部设计,提升emi性能。对于应用领域,产品结构可以小型化。对于工厂制造,简化加工厂工序步骤,减少装贴设备投入。

34.在一较佳实施例中,如图3所示,优选上桥v相驱动电路222包括第三驱动电阻r3、第三绝缘栅双极型晶体管igbt3和第三高压定相器frd3,下桥v相驱动电路232包括第四驱动电阻r4、第四绝缘栅双极型晶体管igbt4和第四高压定相器frd4,第三驱动电阻r3的两端分别与第一控制芯片210和第三绝缘栅双极型晶体管igbt3的栅极电连接,第三绝缘栅双极型晶体管igbt3的集电极与第二控制芯片310和第一输入接口110电连接,第三绝缘栅双极型晶体管igbt3的发射极分别与第一输出接口120和第四绝缘栅双极型晶体管igbt4的集电极电连接,第三高压定相器frd3的阳极和阴极分别与第三绝缘栅双极型晶体管igbt3的发射极和集电极电连接;第四驱动电阻r4的两端分别与第一控制芯片210和第四绝缘栅双极型晶体管igbt4的栅极电连接,第四绝缘栅双极型晶体管igbt4的发射极与第一输出接口120电连接,第四高压定相器frd4的阳极和阴极分别与第四绝缘栅双极型晶体管igbt4的发射极和集电极电连接。本实施例中,参照上述布置方式,元件高度集成化,可以简化模块内部设计,提升emi性能。对于应用领域,产品结构可以小型化。对于工厂制造,简化加工厂工序步骤,减少装贴设备投入。

35.在一较佳实施例中,如图3所示,优选上桥w相驱动电路223包括第五驱动电阻r5、第五绝缘栅双极型晶体管igbt5和第五高压定相器frd5,下桥w相驱动电路233包括第六驱动电阻r6、第六绝缘栅双极型晶体管igbt6和第六高压定相器frd6,第五驱动电阻r5的两端分别与第一控制芯片210和第五绝缘栅双极型晶体管igbt5的栅极电连接,第五绝缘栅双极型晶体管igbt5的集电极与第二控制芯片310和第一输入接口110电连接,第五绝缘栅双极型晶体管igbt5的发射极分别与第一输出接口120和第六绝缘栅双极型晶体管igbt6的集电极电连接,第五高压定相器frd5的阳极和阴极分别与第五绝缘栅双极型晶体管igbt5的发射极和集电极电连接;第六驱动电阻r6的两端分别与第一控制芯片210和第六绝缘栅双极型晶体管igbt6的栅极电连接,第六绝缘栅双极型晶体管igbt6的发射极与第一输出接口120电连接,第六高压定相器frd6的阳极和阴极分别与第六绝缘栅双极型晶体管igbt6的发射极和集电极电连接。本实施例中,参照上述布置方式,元件高度集成化,可以简化模块内部设计,提升emi性能。对于应用领域,产品结构可以小型化。对于工厂制造,简化加工厂工序步骤,减少装贴设备投入。

36.在一较佳实施例中,如图4所示,优选第一控制芯片210上具有二十五个引脚(如

hvic管),第一控制芯片210上的第一引脚与第一输出接口120电连接,第一控制芯片210上的第二引脚至第九引脚以及第十二引脚均与第一输入接口110电连接,第一控制芯片210上的第十引脚和第十一引脚均与第一输出接口120电连接,第一控制芯片210上的第十三引脚与第二控制芯片310电连接,第一控制芯片210上的第十四引脚、第十八引脚和第二十五引脚均与第一充放电接口130电连接,第一控制芯片210上的第十六引脚、第二十引脚和第二十三引脚均与第一输出接口120电连接,第一控制芯片210上的第十五引脚与下桥w相驱动电路233电连接,第一控制芯片210上的第十七引脚与上桥w相驱动电路223电连接,第一控制芯片210上的第十九引脚与下桥v相驱动电路232电连接,第一控制芯片210上的第二十一引脚与上桥v相驱动电路222电连接,第一控制芯片210上的第二十二引脚与下桥u相驱动电路231电连接,第一控制芯片210上的第二十四引脚与上桥u相驱动电路221电连接。其中,第一控制芯片210上的第十五引脚通过上述第六驱动电阻r6与第六绝缘栅双极型晶体管igbt6的栅极电连接,第一控制芯片210上的第十七引脚通过上述第五驱动电阻r5与第五绝缘栅双极型晶体管igbt5的栅极电连接,第一控制芯片210上的第十九引脚通过上述第四驱动电阻r4与第四绝缘栅双极型晶体管igbt4的栅极电连接,第一控制芯片210上的第二十一引脚通过上述第三驱动电阻r3与第三绝缘栅双极型晶体管igbt3的栅极电连接,第一控制芯片210上的第二十二引脚通过上述第二驱动电阻r2与第二绝缘栅双极型晶体管igbt2的栅极电连接,第一控制芯片210上的第二十四引脚通过上述第一驱动电阻r1与第一绝缘栅双极型晶体管igbt1的栅极电连接。本实施例中,参照上述布置方式,元件高度集成化,可以简化模块内部设计,提升emi性能。对于应用领域,产品结构可以小型化。对于工厂制造,简化加工厂工序步骤,减少装贴设备投入。

37.在一较佳实施例中,如图4所示,优选第一控制芯片210上的第一引脚通过第一滤波电容c1与第一控制芯片210上的第十一引脚电连接,第一控制芯片210上的第一引脚依次通过第二滤波电容c2和故障恢复电阻r7与第一控制芯片210上的第十二引脚电连接,第一控制芯片210上的第一引脚还通过故障恢复滤波电容c3与第一控制芯片210上的第十二引脚电连接。

38.在一较佳实施例中,如图3所示,优选pcb板100上还具有温度检测接口以及与温度检测接口电连接的热敏电阻r8。其中,温度检测接口包括vyh接头和rth接头,而热敏电阻r8的两端分别与vyh接头和rth接头连接即可。此时,vth接头用于热敏电阻r8的电压输入,rth接头用于热敏电阻r8的温度输出。

39.在一较佳实施例中,如图3所示,优选第一输入接口110包括vdd接头、uhn接头、vhn接头、whm接头、ulin接头、vlin接头、wlin接头、pfcin接头、rcin接头和p接头。其中,vdd接头为第一控制芯片210的供电正极端,以便于第一控制芯片210的供电输入,uhn接头、vhn接头、whm接头、ulin接头、vlin接头、wlin接头、pfcin接头均为pwm信号端,以便于输入pwm信号,rcin接头为时间设置端,以便于设置故障回复的时间,p接头为三相供电端,以便于为三相上桥臂驱动电路220和三相下桥臂驱动电路230提供三相电。此时,上述各个接头分别与第一控制芯片210和各相驱动电路的电连接方式可参照图3进行布置。

40.在一较佳实施例中,如图3所示,优选第一输出接口120包括vss接头、fault接头、mtrip接头、un接头、vn接头和wn接头、wvb接头、vvs接头和uvs接头。其中,vss接头为第一控制芯片210的供电负极端,以便于第一控制芯片210的供电输出,fault接头为故障保护端

口,以便于输出故障信号,mtrip接头为过流保护端,以便于输出过流信号,un接头、vn接头以及wn接头分别为u相负载输出端、v相负载输出端和w相负载输出端,以便于形成驱动回路,wvb接头、vvs接头以及uvs接头分别为w相负载输出端口、v相负载输出端口和u相负载输出端口,以便于驱动大功率部件(如空调空压机)。此时,上述各个接头分别与第一控制芯片210引脚和各相驱动电路的电连接方式可参照图3进行布置。

41.在一较佳实施例中,如图3所示,上述第一充放电接口130包括wvs接头、vvb接头和uvb接头,wvs接头、vvb接头以及uvb接头分别为w相上桥供电电压端口、v相上桥供电电压端口和u相上桥供电电压端口,以便于作用于自举充放电。此时,上述各个接头分别与第一控制芯片210引脚和各相驱动电路的电连接方式可参照图3进行布置。

42.在一较佳实施例中,如图3所示,优选第二输入接口140包括均与第二控制芯片310电连接的fanhn1接头、fanhn2接头、fanhn3接头、fanglin1接头、fanlin2接头、fanlin3接头、fan

‑

enable接头、fan

‑

rcin接头、fan

‑

vcc接头、fan

‑

h03接头、fan

‑

l03接头、fan

‑

h02接头、fan

‑

l02接头、fan

‑

l01接头和fan

‑

h01接头。优选第二输出接口150包括均与第二控制芯片310电连接的fan

‑

fault接头、fan

‑

itrip接头、fan

‑

com接头、fan

‑

vss接头、fan

‑

vs1接头、fan

‑

vs2接头和fan

‑

vs3接头。优选第二充放电接口160包括fan

‑

vb1接头、fan

‑

vb2接头和fan

‑

vb3接头。其中,fanhn1接头、fanhn2接头、fanhn3接头、fanglin1接头、fanlin2接头、fanlin3接头、fan

‑

h03接头、fan

‑

l03接头、fan

‑

h02接头、fan

‑

l02接头、fan

‑

l01接头和fan

‑

h01接头均为pwm信号端,以便于输入pwm信号,fan

‑

fault接头为故障保护端,以便于输出故障信号,fan

‑

itrip接头为过流保护端,以便于输出过流信号,fan

‑

enable接头为使能端,以便于输入使能信号,fan

‑

rcin接头为故障时间设置端,以便于设置发送故障信号的间隔时间,fan

‑

com接头为三相负载输出端,以便于形成驱动回路,fan

‑

vcc接头为第二控制芯片310的供电正极端,以便于第二控制芯片310的供电输入,fan

‑

vss接头为第二控制芯片310的供电负极端,以便于第二控制芯片310的供电输出,fan

‑

vb1接头、fan

‑

vb2接头和fan

‑

vb3接头分别为u相上桥供电电压端口、v相上桥供电电压端口和w相上桥供电电压端口,以便于作用于自举充放电,fan

‑

vs1接头、fan

‑

vs2接头和fan

‑

vs3接头分别为u相负载输出端口、v相负载输出端口和w相负载输出端口,以便于驱动小功率部件(如空调风机)。此时,上述各个接头分别与第二控制芯片310上引脚的电连接方式可参照图3进行布置。本实施例中,利用fanhn1接头、fanhn2接头、fanhn3接头、fanlin1接头、fanlin2接头、fanlin3接头、fan

‑

fault接头、fan

‑

itrip接头、fan

‑

enable接头、fan

‑

rcin接头、fan

‑

com接头、fan

‑

vcc接头和fan

‑

vss接头即可实现与外部mcu电连接,fan

‑

vs1接头、fan

‑

vs2接头和fan

‑

vs3接头用于与较小功率的外部部件(如空调的风机)电连接。

43.在一较佳实施例中,如图5所示,优选第二控制芯片310上具有二十七个引脚,第二控制芯片310上的第一引脚至第十三引脚依次一一对应与上述fanhn1接头、fanhn2接头、fanhn3接头、fanlin1接头、fanlin2接头、fanlin3接头、fan

‑

fault接头、fan

‑

itrip接头、fan

‑

enable接头、fan

‑

rcin接头、fan

‑

com接头、fan

‑

vcc接头和fan

‑

vss接头电连接,第二控制芯片310上的第十四引脚至第二十五引脚依次一一对应与fan

‑

vb3接头、fan

‑

vs3接头、fan

‑

l03接头、fan

‑

h03接头、fan

‑

vb2接头、fan

‑

vs2接头、fan

‑

l02接头、fan

‑

h02接头、fan

‑

h01接头、fan

‑

l01接头、fan

‑

vs1接头和fan

‑

vb1接头电连接,第二控制芯片310上的第二十六引脚则分别与上述p接头、第一绝缘栅双极型晶体管igbt1的集电极、第三绝缘栅双极型

晶体管igbt3的集电极和第五绝缘栅双极型晶体管igbt5的集电极电连接,至于第二控制芯片310上的第二十七引脚则与上述第一控制芯片210上的第十三引脚电连接。

44.本实用新型进一步提出空调,该空调包括上述实施例中的智能双驱动ipm变频控制器,该智能双驱动ipm变频控制器的具体结构参照上述实施例,由于本空调采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

45.以上的仅为本实用新型的部分或优选实施例,无论是文字还是附图都不能因此限制本实用新型保护的范围,凡是在与本实用新型一个整体的构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型保护的范围内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。