1.本实用新型涉及一种斜井井筒注浆加固结构,具体涉及一种斜井井筒采用导硐注浆加固的复合支护结构,属于矿井巷道施工及治理工程技术领域。

背景技术:

2.矿井井巷工程穿越特殊围岩地段(比如露天矿内排土场、成巷较为困难的松散层、断层破碎带、软岩区等)是巷道施工及治理工程中常见的复杂工程地质条件下的施工案例。当斜井井筒在下穿露天矿内排土场时受地质情况影响较大,由于露天矿内排土场回填土相对于原始围岩整体性及稳定性较差,加之受上部内排土场垂直压力的影响,导致井筒周边围岩压力增加、附近施工难度变大,成巷困难;另外,井筒顶板受上部内排土场压力作用,呈缓慢下沉的状态,井筒支护难度较大,若支护强度不够后期很容易因顶板压力的缓慢作用而导致井筒结构的变形破坏。因此,井筒如何穿过该处区域成为设计及施工的难点。

3.针对上述问题,传统的处理方法主要有明槽开挖法、地面注浆加固法以及冻结井法等。斜井井筒在下穿露天矿内排土场时采取不同的施工方法存在以下不同的问题:

4.1)明槽开挖法适用于少量的松散地层巷道中,该松散地层上覆盖的风积砂厚度小,距离较短,采用明槽开挖的方法进行施工,方法较成熟、施工效果好。但对于露天矿内排土场或上覆长距离的深厚风积砂等特别松散地层中,则需将对井筒施工影响较大区域上部的回填土及围岩全部开挖,开挖量太大,需占用大片场地,工时常常拖延,且工程护坡难度极大,同时还极易发生砂层流淌、冒落等工程灾害。

5.2)采用地面注浆加固法或冻结井法,由于内排土场本身回填材料主要为沙土,自身粘结性差,因此需对井筒两侧15m范围内直至地面的区域全部进行注浆加固或冻结,工程量大,材料消耗量大,施工周期长。

6.3)采用盾构法、冻结法、旋喷桩法、大管棚等其他方法施工时,不仅需要专业的施工队伍,而且工艺复杂,施工成本高,并且施工效果得不到保证。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的是:克服现有技术中斜井井筒在下穿露天矿内排土场时采用传统粗放型的治理方法虽然可以达到解决问题的目的,但均不同程度的存在工程量大、材料消耗量大、施工周期长以及经济效益低的问题,提供一种斜井井筒采用导硐注浆加固的复合支护结构,采用多层复合支护结构结合提高了井筒结构的施工安全性和稳定性,不仅减小了工程量和施工周期,还降低了施工成本取得良好的经济效益。

8.为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:一种斜井井筒采用导硐注浆加固的复合支护结构,由注浆加固结构、第一支护结构和第二支护结构连接在导硐外围的弧形井筒和井筒底板上组成;所述注浆加固结构设置在所述导硐的外围区域上,并通过所述弧形井筒和所述井筒底板组成的封闭结构分为井筒外部的再生加固层和井筒内部的待扩刷层;所述第一支护结构由多段长管棚结构连接组成,且首段设置在不受地质压力影响

的所述弧形井筒的前端部分,单段所述长管棚结构由多根钢管通过端部u型支架间隔均匀连接在所述弧形井筒的拱部上方组成;所述第二支护结构连接在扩刷后的所述长管棚结构内侧,并由钢筋网和多架u型钢组成,所述u型钢的上端与所述长管棚结构的弧形配合连接、下端固定连接在所述井筒底板两侧,所述钢筋网贴合连接在所述u型钢和所述长管棚结构之间。

9.位于所述弧形井筒外围的所述再生加固层为环状再生加固层。

10.多根所述钢管之间均匀连接的间距为0.5m。

11.所述钢管为直径108mm、壁厚6mm的热轧无缝钢管。

12.所述钢管内部采用灌浆处理,灌浆液为水泥浆液,水灰比为1:1。

13.多架所述u型钢均匀分布并与所述长管棚结构之间采用钢丝进行绑扎紧固。

14.多架所述u型钢之间均匀分布的间距为0.6m。

15.本实用新型的有益效果是:1)本实用新型通过注浆加固结构与第一支护结构和第二支护结构多层复合支护结构结合的结构形式代替传统的支护结构,大大提高了井筒支护结构的施工安全性和稳定性,并且通过复合支护结构不仅减小了注浆加固的范围、减小了工程量、降低了施工成本,还缩短了施工周期、提高了经济效益。

16.2)本实用新型复合支护结构中的注浆加固结构分为井筒外部的再生加固层和井筒内部的待扩刷层,以先注浆再扩刷的形式增强了巷道抵御周边压力的能力,降低了巷道施工及支护难度,且井筒外部的再生加固层为环状再生加固层,拱形的注浆结构提高了井筒结构上端的围岩整体抗压强度。

17.3)本实用新型复合支护结构中的第一支护结构由多段长管棚结构连接组成,长管棚结构通过多根钢管和端部u型支架连接在弧形井筒的拱部上方,能够抵御上部内排土场向下压力对注浆加固层的破坏,既可以起到加强支护的作用,又可以在井筒扩刷施工时起到超前支护的作用,井筒施工在管棚的掩护下进行,大大提高了井筒扩刷工作面的安全性。

18.4)本实用新型复合支护结构中的第二支护结构连接在扩刷后的所述长管棚结构内侧,由钢筋网和多架u型钢组成,并通过与第一支护结构连接固定达到联合支护的目的,加强了井筒结构的支护强度和稳定性,为后期巷道施工提供了安全保障,同时大大减小了后期生产运营期间井筒变形的几率。

附图说明

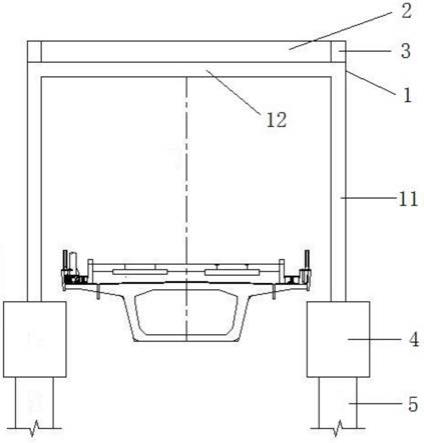

19.图1为本实用新型的剖面结构示意图;

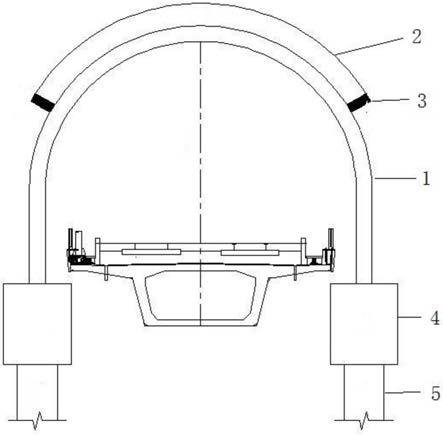

20.图2为图1的断面图。

21.图中,1

‑

导硐,2

‑

弧形井筒,3

‑

井筒底板,4

‑

再生加固层,5

‑

待扩刷层,6

‑

钢管,7

‑

钢筋网,8

‑

u型钢。

具体实施方式

22.下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的解释说明。

23.实施例:如图1和图2所示,本实用新型所述的一种斜井井筒采用导硐注浆加固的复合支护结构,由注浆加固结构、第一支护结构和第二支护结构连接在导硐1外围的弧形井筒2和井筒底板3上组成。

24.注浆加固结构设置在导硐1的外围区域上,并通过弧形井筒2和井筒底板3组成的封闭结构分为井筒外部的再生加固层4和井筒内部的待扩刷层5;位于弧形井筒2外围的再生加固层4为环状再生加固层。

25.第一支护结构由多段长管棚结构连接组成,且首段设置在不受地质压力影响的弧形井筒2的前端部分,单段长管棚结构由多根钢管6通过端部u型支架间隔均匀连接在弧形井筒2的拱部上方组成。

26.第二支护结构连接在扩刷后的长管棚结构内侧,并由钢筋网7和多架u型钢8组成,u型钢8的上端与长管棚结构的弧形配合连接、下端固定连接在井筒底板3两侧,钢筋网7贴合连接在u型钢8和长管棚结构之间;多架u型钢8之间均匀分布的间距为0.6m,并与长管棚结构之间采用钢丝进行绑扎紧固。

27.具体施工步骤:当弧形井筒2施工至受地质影响较大的区域下方时,施工小断面导硐1穿过该区域,并采用锚网喷 36u型钢支护。

28.当导硐1施工完成后,利用导硐1向弧形井筒2周边区域的围岩及内排土场进行注浆加固,注浆加固区域为弧形井筒2拱墙向外6m范围,井筒底板3向下2m范围;待注浆加固完成后,弧形井筒2外围周边即可形成一个强度更大的环状再生加固层4,该加固层可靠自身强度来抵御部分来自周边围岩及上部内排土场的压力,实现对弧形井筒2的第一层保护。

29.待弧形井筒2外围周边的环形注浆加固层4形成后,即可利用导硐1对该区域井筒进行扩刷,但在井筒扩刷之前,为防止扩刷后由于断面变大、巷道周边压力增大,尤其是为了抵御上部内排土场向下的压力对注浆加固层的破坏,需首先从已施工好的不受上部内排土场影响的弧形井筒2的前端部分,沿弧形井筒2的拱部向导硐1上方即井筒拱部位置,施工多段长管棚结构作为第二层保护。单段长管棚结构采用直径108mm、壁厚6mm、间距0.5m的热轧无缝钢管固定在端部u型支架上,为增加管棚强度,需对钢管6进行灌浆处理,灌浆液采用水泥浆液,水灰比为1:1。

30.待管棚架设完成后,即可对弧形井筒2内部的待扩刷层5进行扩刷施工,井筒扩刷时,采用光面爆破、短段掘支的方法向前推进,每爆破一个循环,采用多架36u型钢8和钢筋网7进行支护作为第三层保护,多架36u型钢8之间的间距为0.6m,支护完成后,采用钢丝将36u型钢8与钢管6进行绑扎加固,待绑扎完成后,再进行永久喷浆处理。

31.本实用新型通过注浆加固结构与第一支护结构和第二支护结构多层复合支护结构结合的结构形式代替传统的支护结构,大大提高了井筒支护结构的施工安全性和稳定性,解决了传统支护结构存在的工程量大、材料消耗量大、施工周期长以及经济效益低的问题,并且通过复合支护结构不仅减小了注浆加固的范围、减小了工程量、降低了施工成本,还缩短了施工周期、提高了经济效益。

32.以上所述,仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案所做的其他修改或者等同替换,只要不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。