1.本技术涉及电化学检测领域,具体涉及一种全固态纳米探针、制备方法及其应用的领域。

背景技术:

2.石墨烯自从面世以来就因其出色的电学性能、力学性能而引起了研究者们广泛的关注。近些年来,魔角石墨烯更因其独特的物理性质及其在超导领域的无限潜力而又成为了一大研究热点。现有的最有可能实现实际应用的石墨烯制备方法是cvd(气相沉积法),运用这种方法,研究者们可以制备得到大尺寸、高品质的石墨烯。这是完全能够满足应用需求的,但是实际应用过程中生长在金属基底表面的石墨烯往往需要被转移到其他基底上面。比如在一种常用的方法中,首先通过cvd将石墨烯生长在cu基底表面,之后在fe

3

溶液中将cu基底溶解。石墨烯就会漂浮于溶液表面,最后再将其转移到其他基底上实现后续应用。有研究表明,漂浮于溶液表面的石墨烯会因水的表面张力等因素作用而形成褶皱,而褶皱结构已经被证明会对石墨烯器件的性能产生影响。对没有杂质的平面石墨烯模型来说,费米能级位于狄拉克点,该处的电子态密度消失。而褶皱结构则打破了石墨烯中电子的均匀性,从而抑制了电子传递、弱局域化(狄拉克点的波动)和量子修正。但是由于缺乏直接证据,这一结论还有一些争议。也有一些研究表明,褶皱结构在增大比表面积的同时能够抑制堆叠,因此在储能和电容器方面有着比平整石墨烯更优良的性能。可以看出,对于石墨烯褶皱对其性能的核心影响之一是电子传递,电子传递也是新一代超导石墨烯器件所关注的问题。因此,我们有必要对褶皱结构的电子传递进行系统的研究。但是,褶皱结构一般尺寸较小而难以观察,而电子传递性质的测量更是成为了一大难题。有鉴于此,我们采用新兴的扫描电化学池显微镜技术进行了研究,并且对这一技术根据我们的测量需求进行了改进。

3.seccm(扫描电化学电池显微镜)是2010年由英国华威大学的unwin课题组提出的一种基于电化学原理进行高分辨表征的一种技术。在经历了近十年后,它已经逐步发展成为适用于许多应用的多功能扫描探针显微镜技术。简单来说,seccm是通过构建微小的电化学池来赋予电化学以空间分辨的能力。当采用双电极体系时,一般以研究对象作为工作电极,内部灌满溶液并插有ag/agcl丝的纳米探针作为准参比电极。纳米探针的针尖直径直接决定了seccm的分辨率,与θ管相比,单通道的纳米探针更容易获得较小的针尖直径,因而具有较高的空间分辨率。然而,空间分辨率还受到很多其他因素的限制。例如:在重力作用下,纳米探针的针尖会悬挂一个半球形的液滴,最初阶段,液滴并不与样品接触,此时系统处于断路状态;在压电陶瓷的带动下,探针下行直至液滴与样品接触,此时电路接通,而这个小液滴也就构成了一个微小的电化学池。

4.然而依靠液滴来实现电化学池的构建会带来一些问题。第一,液滴并不是绝对稳固的:压电陶瓷在上下左右运动的过程中并不是绝对匀速的,在起步和停止的瞬间,压电陶瓷会有很大的加速度,这将导致液滴的形状尺寸发生很大的变化,而这一变化正发生于液

滴与样品接触的瞬间,因此会导致由seccm记录到的形貌具有较大的误差。第二,液滴容易受到环境湿度的影响:虽然探针内部的溶液会源源不断地供给液滴以平衡其向环境中的挥发,但是当液滴尺寸足够小而环境足够干燥时,水分的挥发还是很容易就让盐析出在探针尖端,这会导致后续的扫描不能进行。第三,液滴与样品接触时,样品表面的亲疏水性差异也会导致电化学池的尺寸发生变化,虽然研究者们大多通过构建疏水的针尖以维持电路接通后液滴尺寸的稳固,但是我们依然不能忽略这对电化学表征的影响。第四,液滴与样品接触后再离开时,往往会不可避免地在样品表面留下痕迹,这就导致两个相邻的扫描点之间必需要间隔一段距离,否则一旦下一个扫描点的液滴与上一个扫描点的液滴痕迹相接触,将会导致正在扫描的液滴坍塌,对扫描测试结果产生很大影响。因此,实施间隔扫描时,间隔距离就会对最终的真实分辨率产生负面的影响。

5.现在的seccm具有很高的电化学分辨能力,例如能够通过电化学信号来区分不同的界面,但是,现有的seccm并不能够直接获得高空间分辨率的形貌信息。为了进一步研究其构效关系,往往需要结合sem(扫描电子显微镜)、afm(原子力显微镜)等其他具有高空间分辨能力的技术。而由于表征环境的差异、样品处理过程等的差异,不同技术之间的共定位是困难的,同时由于复杂的制样和处理过程,加上操作时间和真空度的限制,又会导致样品表明形貌和电化学性质的变化而错失了观测的良机,这也就进一步导致了我们难以同时得到原位的、高电化学分辨率和高空间分辨率的信息。

技术实现要素:

6.基于现有技术存在的上述缺陷,为实现上述目的,本技术提供一种用于扫描电化学池显微镜的全固态纳米探针,其特征在于,包括玻璃管和固态聚合物,所述固态聚合物填充在玻璃管本体内;所述固态聚合物由单体和光引发剂经自由基聚合得到,所述单体包括丙烯酰胺、丙烯酸羟乙酯和聚乙二醇二丙烯酸酯。

7.在一实施例中,所述的全固态纳米探针中的单体的质量比为为丙烯酰胺:丙烯酸羟乙酯:聚乙二醇二丙烯酸酯=70

‑

90:5

‑

20:5

‑

20;水与单体的质量比为40

‑

80:20

‑

60。

8.在一实施例中,全固态纳米探针中所述的光引发剂为2

‑

羟基

‑2‑

甲基

‑1‑

苯基丙酮,含量为总体积的1

‑

2%。

9.本技术还提供一种用于扫描电化学池显微镜的纳米探针的制备方法,具体包括以下具体的步骤:

10.步骤一:采用玻璃管作为模具,所述玻璃管由p

‑

2000拉针仪拉制;

11.步骤二:向玻璃管中加由入固态聚合物,所述固态聚合物由单体和光引发剂经自由基聚合得到,其中单体包括丙烯酰胺、丙烯酸羟乙酯和聚乙二醇二丙烯酸酯,单体质量比为70

‑

90:5

‑

20:5

‑

20;

12.步骤三:模具内灌入所述固态聚合物后,利用气泵对模具进行加压处理,在加压条件下进行紫外光照聚合,光照后关闭光源,释放气压。

13.在一实施例中,用于制备玻璃管的p

‑

2000拉针仪参数为line1:heat 800fil5vel 60del 128pul 50;line 2:heat 850fil 4vel 50del 130pul 175。

14.在一实施例中,所述步骤三为:利用气泵对探针进行加压处理,使探针内部气压为0.2mpa,在加压条件下进行紫外光照聚合,光照5分钟后关闭光源,释放气压。

15.在一实施例中,所述光的光源为365nm紫外光源,功率为6w。

16.本技术还提供所述的全固态纳米探针在检测石墨烯及其类似物样品中的应用。

17.在一实施例中,所述的应用,其特征在于,包括:

18.制备石墨烯样品;

19.获得多层石墨烯样品;

20.用扫描电化学池显微镜扫描,进行分辨率验证实验,所述全固态纳米探针作为参比电极;

21.进行石墨烯表征实验,所述全固态纳米探针作为参比电极。

22.在一实施例中,所述的应用,其特征在于,制备的石墨烯样品为:采用cvd法在cu基底表面制备多层石墨烯;裁剪负载石墨烯的cu箔,将其漂浮于1m fecl3溶液表面,铜箔被溶解,仅剩下漂浮在水面的石墨烯薄膜。用ito去承接漂浮于溶液表面的石墨烯薄膜,之后用水清洗3遍,再用乙醇清洗3遍,氮气吹干备用;

23.进行分辨率验证实验时,所述全固态纳米探针作为参比电极,含有500mm kcl溶液;工作电极为ito(氧化铟锡)电极,用蒸镀仪在ito表面制备au层薄膜,蒸镀电流15ma,蒸镀时间为120s。对工作电极施加2v电压,每个扫描点处探针与样品接触后悬停100ms以让反应充分进行;扫描间隔为50nm,采用s

‑

4800扫描电子显微镜对扫描后的样品进行表面形貌的表征;

24.进行石墨烯表征实验时,所述全固态纳米探针作为参比电极,含有500mm kcl,100mm亚铁氰化钾,100mm铁氰化钾。工作电极为承接有石墨烯样品的ito电极,对工作电极施加0.5v电压,每个扫描点处探针与样品接触后悬停20ms,扫描间隔为10nm,采用s

‑

4800扫描电子显微镜对对应区域的石墨烯的表面形貌进行表征。

25.有益效果

26.本技术构建了全固态扫描电化学电池显微镜纳米探针,提供了一种全新的固态的纳米探针以解决高电化学分辨率和高空间分辨率难以兼得的矛盾。与液态的液滴相比,针尖悬挂的固态小球具有更加稳固的外形尺寸,也具备与液滴相近的电化学性能。

27.本技术将固态电解质引入到了探针内部,构建了全固态seccm纳米探针。传统的液滴探针并不是绝对稳固的,并且液滴容易受到环境湿度的影响,液滴与样品接触时,样品表面的亲疏水性差异也会导致电化学池的尺寸发生变化,液滴与样品接触后再离开时,往往会不可避免地在样品表面留下痕迹,这就导致两个相邻的扫描点之间必需要间隔一段距离,否则一旦下一个扫描点的液滴与上一个扫描点的液滴痕迹相接触。与液态的液滴相比,本技术提供的固态纳米探针其针尖悬挂的固态小球具有更加稳固的外形尺寸,也具备与液滴相近的电化学性能。在解决了上述问题的同时,也成功得将seccm横向空间分辨率下降到10nm以下,纵向空间分辨率下降到5nm以下的技术效果。

28.此外制备所得的固态纳米探针,具有一定强度的机械性能;传统的自由基聚合往往需要足够高的温度,但是seccm探针一般在常温下使用。高温下聚合得到的固态电解质处于常温状态时,会因为温度差异而部分收缩,此时针尖外部悬挂的小球也会向内收缩。本技术所选择的组分在常温光照下即可聚合,并别在常温状态下保持原有的状态和性能。

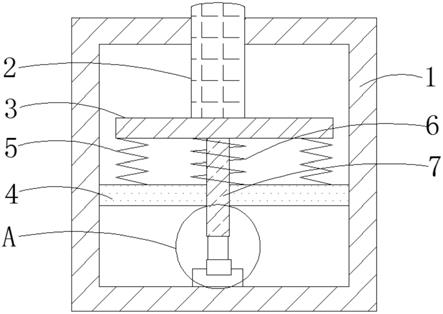

29.最后,seccm探针尖端的液滴通常为受到重力作用自由悬挂,而相比于液体而言,固体的形状相对固定,重力作用并不足以让它产生鼓出探针尖端的形变。当采用全固态

seccm纳米探针时,我们采用了光引发的自由基聚合,在电解质固化之前就获得针尖的小球并且维持在这一条件下进行固化。

附图说明

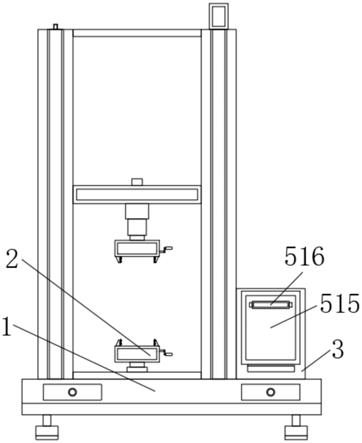

30.图1:本技术制备的全固态seccm纳米探针用于石墨烯褶皱表征示意图。

31.图2:全固态seccm探针的表征。(a)固态电解质探针sem俯视图;(b)固态电解质探针sem侧视图;(c)空针sem俯视图;(d)空针sem侧视图;

32.图3:au层表面采用20nm外径固态电解质探针进行氧化后的孔洞阵列。

33.图4:seccm纵向分辨率测试。(a)seccm对au膜的表征;(b)seccm高度分布;(c)afm对au膜的表征;(d)afm高度分布。

34.图4:cv测试结果。溶液为500mm kcl,100mm亚铁氰化钾,100mm铁氰化钾,扫描范围

‑

0.2~0.7v,扫描速度50mv/s。

35.图5:全固态seccm电流噪音测试结果。

36.图6:石墨烯褶皱的全固态seccm测试结果。(a)seccm形貌扫描结果;(b)相似区域的sem表征结果;(c)seccm氧化电流分布;(d)沿红色虚线的形貌及氧化电流分布。

37.图7:其他配方固态电解质凹坑的(a、b)光学显微镜图像和(c)sem图像;

具体实施方式

38.以下内容仅例示发明的原理。因此,虽未在本说明书中明确地进行说明或图示,但本领域技术人员可实现发明的原理而发明包括在发明的概念与范围内的各种装置。另外,应理解,本说明书中所列举的所有附有条件的术语及实施例在原则上仅明确地用于理解发明的概念,并不限制于像这样特别列举的实施例及状态。

39.实施例一:

40.固态电解质探针的制备

41.本文采用光引发自由基聚合的方式制备固态电解质探针。其中在一实施例的配方为:丙烯酰胺350mg:丙烯酸羟乙酯75mg:聚乙二醇二丙烯酸酯75mg,水500mg 2

‑

羟基

‑2‑

甲基

‑1‑

苯基丙酮10mg配制溶液。由p

‑

2000拉针仪拉制玻璃管,参数为line1:heat 800fil 5vel 60del 128pul 50;line 2:heat 850fil 4vel 50del 130pul 175。玻璃管内灌入配制的溶液后,利用气泵对探针进行加压,使探针内部气压为0.2mpa,在加压条件下进行紫外光照聚合,5min光照后关闭光源,释放气压。光源为365nm紫外光源,功率为6w。探针用光学显微镜(尼康ti)以及sem(s

‑

4800)进行表征。固态电解质探针在进行sem表征前进行了冻干处理。

42.对照例:

43.玻璃管中灌入丙烯酰胺、引发剂、交联剂后进行光引发聚合时,其他方法和实施例一类似,会发现探针颈部的固态电解质中出现了不均匀的结构,后续的扫描得出,这种形貌的探针并不适合用于seccm扫描。具体如图7所示,sem结果清晰的展示出了探针内部固态电解质的状态,电解质整体并没有断裂,在光学显微镜下观察到的类似气泡的结构仅仅是凹坑。这虽然不会阻断离子的传输,但是体积的收缩会影响针尖小球的形成。

44.而采用本技术提供的固态电解质的配方,在保证一定力学强度的基础上提高了水

含量以减小单体粘度。同时在聚合过程中对探针内部施加了0.2mpa的气压,以推动针尖处小球的形成。光聚合的光源功率也降低了很多,以保证聚合过程中探针内部单体的充盈状态。在进行了上述的改进之后,我们成功制备得到了能够满足要求的探针。具体表征结果如图2全固态seccm探针的表征所示,(a)固态电解质探针sem俯视图;(b)固态电解质探针sem侧视图;(c)空针sem俯视图;(d)空针sem侧视图;

45.如图2所示,本文所采用的石英管探针外径为20nm左右,根据较大口径探针的内外径差异,外径20nm左右的探针内径应该为10nm左右,这决定了seccm的分辨率。由于固态电解质探针在进行seccm扫描时并不会在样品表面留下任何的痕迹,因此为了准确验证横向的空间分辨率,我们在au层表面进行了seccm扫描实验。在这个验证实验中,固态电解质中含有500mm kcl,当对au层施加正电压时,au层会被溶解,因此我们能够在au层表面观察到au层溶解留下的孔洞,电化学反应为:au

‑

3e

‑

4cl

‑

—[aucl4]

‑

。

[0046]

如图3所示,扫描间隔为50nm,可以从sem结果中清楚得观察到规则排列的孔洞阵列。相邻两孔洞之间的距离为50nm,而孔洞直径为10nm左右。在验证纵向的空间分辨率时,我们也采用了相似的策略。通过蒸镀的方法,我们在ito表面获得了au层,电流15ma,蒸镀120s的au层厚度为6

‑

8nm,为了确保全固态seccm系统的稳定性,我们采用了较大口径的探针。如图3所示,可以清楚得观察到ito与au层的高度差异。au表面留下的孔洞尺寸基本一致,这也确保了整个系统的稳定性。

[0047]

实施例二固态探针的表征

[0048]

电化学测试

[0049]

进行离子电流测试时,电化学池溶液浓度为500mm kcl,探针内溶液浓度为500mm kcl,固态电解质探针内最终离子浓度为500mm kcl。离子电流测试电压为0.2v,采用两电极体系,两电极都为ag/agcl电极。

[0050]

进行cv测试时,溶液浓度为500mm kcl,100mm亚铁氰化钾,100mm铁氰化钾。采用两电极体系,工作电极为ito电极,对电极为ag/agcl电极。扫描范围为

‑

0.2~0.7v,扫描速度为50mv/s。

[0051]

对固态探针的电化学测试结果参考图4:cv测试结果,溶液为500mm kcl,100mm亚铁氰化钾,100mm铁氰化钾,扫描范围

‑

0.2~0.7v,扫描速度50mv/s。以及全固态seccm电流噪音测试结果。综合说明固态纳米探针的电化学信号良好且稳定

[0052]

实施例三seccm全固态探针对褶皱石墨烯的检测

[0053]

石墨烯样品的制备

[0054]

石墨烯样品购买于先丰纳米,采用cvd法在cu基底表面制备多层石墨烯。裁剪2mm*2mm负载石墨烯的cu箔,将其漂浮于1m fecl3表面1h,铜箔会被溶解。用ito去承接漂浮于溶液表面的石墨烯薄膜,之后用水清洗3遍,用乙醇清洗3遍,氮气吹干备用。

[0055]

seccm扫描

[0056]

进行分辨率验证实验时,固态电解质探针作为参比电极,含有500mm kcl溶液。工作电极为ito电极,用蒸镀仪在ito表面制备au层薄膜,蒸镀电流15ma,蒸镀时间为120s。对工作电极施加2v电压,每个扫描点处探针与样品接触后悬停100ms以让反应充分进行。扫描间隔为50nm,采用s

‑

4800sem对扫描后的样品进行表征。可以从图3中观察到,au膜表面由探针造成的孔洞直径为10nm左右,这证实了固态电解质seccm的横向分辨率。可以从4中观察

到,由采用固态电解质探针seccm测试得到的au膜厚度为6nm左右,而用afm进行的表征也表明au膜厚度为7nm左右,这证实了固态电解质seccm的纵向分辨率。

[0057]

进行石墨烯检测实验时,固态电解质探针作为参比电极,含有500mm kcl,100mm亚铁氰化钾,100mm铁氰化钾。工作电极为承接有石墨烯样品的ito电极。对工作电极施加0.5v电压,每个扫描点处探针与样品接触后悬停20ms,扫描间隔为10nm,采用s

‑

4800sem对对应区域的石墨烯进行检测。可以从sem结果中观察到采用seccm探针进行表征没有在样品表面留下任何痕迹,这为实现无步进间隔的连续seccm扫描奠定了基础。

[0058]

利用seccm实时记录压电陶瓷三轴位置及电流。利用matlab采集每个扫描点接触瞬间的电流值与x、y位置,得到氧化电流图。

[0059]

在本技术提供了一种用于seccm的固态纳米探针,大幅度提高了seccm表征的空间分辨率。横向空间分辨率下降到10nm以下,纵向空间分辨率下降到1nm以下,1khz采样频率时,电流分辨率下降到10fa以下,这对于seccm的发展具有重要的意义。同时,固态电解质的引入也提高了seccm的测试稳定性,也使其脱离了环境湿度、样品亲疏水性的限制,大大扩展了其应用范围。

[0060]

将本技术的seccm全固态探针应用与对褶皱石墨烯表面电子传输速率的检测。结果在原位条件下检测出褶皱结构对于电子传输速率有着严重的负面影响,而且这一影响与石墨烯的弯曲程度紧密相关。这对于石墨烯在电子器件方面的应用有着指导意义,褶皱将成为影响石墨烯电子传输性能的一大关键因素。

[0061]

如上所述,参照本发明的优选实施例进行了说明,但本技术领域内的普通技术人员可在不脱离随附的权利要求书中所记载的本发明的思想及领域的范围内对本发明进行各种修正或变形而实施。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。