1.本实用新型专利涉及散热装置的技术领域,具体而言,涉及便携散热装置。

背景技术:

2.在便携消费类产品,随着产品的功能增强,产品的发热量也逐渐提高,极大影响便携消费类产品的使用。

3.如3c领域的设备,随着3c领域的设备的飞速发展,手游也趋向普遍化,使用3c产品打游戏或观看音频也越显普遍性,因此,3c产品的发热量高,也越来越凸显,影响3c产品使用。

4.现有技术中,便携消费类产品通过被动散热,实现热量的转移,但是采用这样方式进行散热,散热效果不佳。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供便携散热装置,旨在解决现有技术中,便携消费类产品的散热效果不佳的问题。

6.本实用新型是这样实现的,便携散热装置,包括半导体制冷片、内导热硅胶层、均温层和传导层,所述半导体制冷片启动产生温差,所述均温层、所述内导热硅胶层和所述传导层分别用于传导热量,所述半导体制冷片、所述内导热硅胶层、所述均温层和所述传导层呈依次抵触布置;所述传导层具有传递面,所述传递面用于吸收热量。

7.进一步的,所述便携散热装置包括相变结构,所述相变结构与所述传递面呈抵触布置;所述相变结构具有吸热面和散热面,所述散热面与所述传递面呈抵触布置,所述吸热面用于抵触产品。

8.进一步的,所述相变结构包括导热层、储能层以及散热层,所述导热层、所述储能层和所述散热层呈依次抵触布置,所述储能层通过相变,实现吸热和放热;所述导热层形成所述吸热面,所述散热层形成所述散热面。

9.进一步的,所述储能层吸热逐渐呈液态转化,所述储能层散热逐渐呈结晶体布置。

10.进一步的,所述便携散热装置安设在壳体,所述壳体具有放置空间,所述放置空间用于放置3c产品,所述壳体具有散热槽,所述半导体制冷片、所述内导热硅胶层、所述均温层和所述传导层呈依次安设所述散热槽,所述传递面抵触所述3c产品。

11.进一步的,所述便携散热装置包括主温敏元件、辅温敏元件以及温度比较器,所述主温敏元件和所述辅温敏元件分别与所述温度比较器呈连通布置,所述温度比较器与所述半导体制冷片呈电性连接;所述主温敏元件用于测量室温,所述辅温敏元件用于测量所述3c产品的发热温度,所述温度比较器根据所述主温敏元件和所述辅温敏元件之间的温度差,控制所述半导体制冷片的功率。

12.进一步的,所述便携散热装置包括风扇件和散热腔,所述风扇件用于输出气流,所述风扇件与所述散热腔呈连通布置,所述传导层与所述散热腔导通。

13.进一步的,所述便携散热装置包括散热件,所述散热件具有所述散热腔,产品放置于所述散热腔。

14.进一步的,所述均温层呈单一材质,或呈复合材质;所述均温层的形状可为板材,或片材,或膜类;所述相变结构加入颜色层,所述颜色层呈现不同颜色。

15.进一步的,所述内导热硅胶层平铺覆盖所述半导体制冷片,所述均温层的截面大于所述内导热硅胶层,所述传导层平铺覆盖所述均温层。

16.与现有技术相比,本实用新型提供的便携散热装置,使用时,半导体制冷片启动,半导体制冷片的一面吸热,另一面散热,产品使用产生的热量通过传导层的传递面,传导至均温层,再传导至内导热硅胶层,最终供半导体制冷片吸收,通过半导体制冷片的另一面散热,实现吸收热量和释放热量,且最终朝外散热,实现产品热量的散热,增强产品的散热效果,同时,便于产品使用过程中热量的散热。

附图说明

17.图1是本实用新型提供的便携散热装置的立体示意图;

18.图2是本实用新型提供的便携散热装置的剖面示意图;

19.图3是本实用新型提供的便携散热装置的另一实施例的剖面示意图;

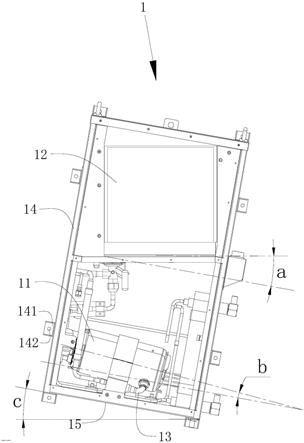

20.图4是本实用新型提供的便携散热装置结合壳体的平面示意图;

21.图5是本实用新型提供的便携散热装置的结合壳体的另一实施例的平面示意图;

22.图6是本实用新型提供的便携散热装置的结合衣服的平面示意图;

23.图7是本实用新型提供的便携散热装置的结合衣服的另一实施例的平面示意图;

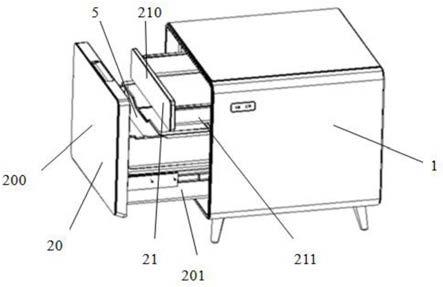

24.图8是本实用新型提供的便携散热装置的结合降温杯的立体示意图;

25.图9是本实用新型提供的便携散热装置的结合降温杯的另一实施例的剖面示意图;

26.图10是本实用新型提供的便携散热装置的结合坐垫的剖面示意图;

27.图11是本实用新型提供的便携散热装置的颈部实施例的平面示意图。

具体实施方式

28.为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

29.以下结合具体实施例对本实用新型的实现进行详细的描述。

30.本实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本实用新型的描述中,需要理解的是,若有术语“上”、“下”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

31.参照图1

‑

11所示,为本实用新型提供的较佳实施例。

32.便携散热装置,包括半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和传导层4,半导体

制冷片1启动产生温差,均温层3、内导热硅胶层2和传导层4分别用于传导热量,半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和传导层4呈依次抵触布置;传导层4具有传递面,传递面用于吸收热量。

33.上述的便携散热装置,使用时,半导体制冷片1启动,半导体制冷片1的一面吸热,半导体制冷片1的另一面散热,产品使用产生的热量通过传导层4的传递面,传导至均温层3,再传导至内导热硅胶层2,最终供半导体制冷片1吸收,通过半导体制冷片1的另一面散热,实现吸收热量和释放热量,且最终朝外散热,实现产品热量的散热,增强产品的散热效果,同时,便于产品使用过程中热量的散热。

34.传导层4可以是可以采用导热硅脂、导热胶片及导热双面胶、石墨泡棉等;且不限于以上几种,采用具备导热的材质即可。

35.传导层4为单一材质,或呈复合材质;传导层4的形状可为板材,或片材,或膜类;满足不同的降温需求。

36.基于具体的散热需求,可以采用多个便携散热装置组合使用,也就是说,采用至少一个便携散热装置,实现对人体或产品进行散热。

37.产品可以是3c产品,如手机、笔记本电脑、平板等;产品也可以是饮料,也可以是服装类产品。

38.便携散热装置可以直接抵触3c产品,起到散热作用,即半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和外导热硅胶层4呈依次抵触布置直接抵触3c产品,直接对3c产品起到散热作用。

39.另外,半导体制冷片1设有至少一个第一磁吸块,壳体设有至少一个第二磁吸块,第一磁吸块与第二磁吸块呈异性相吸布置,这样,半导体制冷片1与壳体的吸附固定。

40.便携散热装置可以安设在支架上,支架起到承重作用,便于3c产品的放置;同时,风扇件可以安设在支架上,有助于降低壳体6的重量。

41.半导体制冷片1的工作原理:当一块n型半导体材料和一块p型半导体材料联结成的热电偶对中有电流通过时,两端之间就会产生热量转移,热量就会从一端转移到另一端,从而产生温差形成冷热端;也就是说,有电流通过时,半导体制冷片1的一面吸热,半导体制冷片1的另一面散热。

42.便携散热装置包括相变结构5,相变结构5与传递面呈抵触布置;相变结构5具有吸热面和散热面,散热面与传递面呈抵触布置,吸热面用于抵触产品;这样,产品产生热量,被吸热面吸收,通过散热面传导至外导热硅胶层4,最终将热量传导至半导体制冷片1,起到散热作用,另外,在相变结构5和半导体制冷片1的配合作用下,多层次吸收热量,提高产品的散热效果。

43.相变结构5包括导热层51、储能层52以及散热层53,导热层51、储能层52和散热层53呈依次抵触布置,储能层52通过相变,实现吸热和放热;导热层51具有吸热面,散热层53形成散热面。

44.这样,产品使用时,产生热量,热量传导至导热层51,再传导至储能层52,接着传导至散热层53,散热层53通过散热部将热量传导至壳体6外,实现散热;储能层52具有较大的潜热性能,吸收热量或释放热量,实现相变,提高导热效果。

45.储能层52呈结晶体状布置。

46.储能层52吸热逐渐呈液态转化,储能层52散热逐渐呈结晶体布置;实现吸热和散热是的相变。

47.导热层51呈扁平状布置,使导热层51与产品的背面具有较大的抵触面积,提高导热效果。

48.储能层52与导热层51呈贴合布置,增大储能层52与导热层51的贴合面积,便于储能层52吸收导热层51所传导的热量。

49.散热层53与储能层52呈贴合布置,增大储能层52与散热层53的贴合面积,便于储能层52将热量释放至散热层53,便于释放热量,提高产品的散热效果。

50.导热层51采用无机或无机非金属类材料或复合高分子材料等;如pps、pa、abs、pa、硅橡胶等中的一种或者几种的混合物(依靠晶体内部晶格的震动声子导热),作为导热扩散面。

51.储能层52的各组成成份及质量百分比含量为:储能材料93%、成核剂2%、改性剂1%、水2%、导热增强材料2%。

52.或者,储能层52的各组成成份及质量百分比含量如下:储能材料93%、成核剂5%、改性剂3%、水2.5%、导热增强材料1%。

53.储能材料为结晶水合盐;结晶水合盐为十二水磷酸氢纳、十二水硫酸纳、三水醋酸纳、八水氢氧化坝、五水硫代硫酸纳、六水氧化钙、七水硫酸镇、十水碳酸纳中的一种或者几种的混合物。

54.成核剂为碳酸盐或棚酸盐;碳酸盐为碳酸钙、碳酸坝、碳酸银、碳酸镇中的一种或者几种的混合物,棚酸盐为棚砂。

55.改性剂为聚丙烯酸乳液或增稠粉。

56.增稠粉为稠度增倍剂、即溶全透明增稠粉、速溶耐酸碱透明增稠粉、全透明增稠粉、半透明增稠粉中的一种或者几种的混合物。

57.导热增强材料为石墨、碳粉、铜粉、碳纤维、碳化硅粉中的一种或者几种的混合物。

58.选用增稠剂和分散剂作为改性剂,增稠剂可以提高混合物本身的流体体积,减少了颗粒自由活动的空间,从而提高了体系茹度,达到了其稳定性和防止相分离的作用。

59.而分散剂可以在分散的同时防止填料粒子之间相互聚集,由于其具有适当的相容性和热稳定性,可以使材料具有很好的流动性;无论作为增稠剂还是分散剂的改性剂,选用适当的配比组合,能有效克服现有技术容易出现的循环寿命短的问题。

60.无明显过冷现象,采用碳酸盐作为成核剂,具有低级的晶格面,其晶格结构与储能材料相互匹配,能够有效影响储能材料结构,且与储能材料不发生化学反应,能有效促进过冷液体的结晶,故无需在组份中另行加入防过冷剂,有效地保持了无机材料本身的较高的热焰值,从而达到过冷度小的现象产生目的。

61.具有较高焰值,储能材料为结晶水合盐,具有良好的结晶性、融解热大、体积储热密度大等特点,因而其可以用作具有高焰值的储能材料。

62.具有较高导热系数,常规的结晶水合盐类相变材料,导热系数介于0.5

‑

1.2之间。当体系中添加适量的高导热材料组分时,由于改性剂形成的三围网格体系的作用,添力口的高导热材料组分与成核剂能均匀的分散到整个体系中,外观形成了一种均匀的絮状结构;导热组分的添加极其有效的提高了材料的导热性能,具导热系数测试,平均导热系数提

高23倍,进一步拓展了材料的应用空间。

63.便携散热装置安设在壳体6,壳体6具有放置空间,放置空间用于放置3c产品,壳体6具有散热槽,半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和外导热硅胶层4呈依次安设散热槽,传递面抵触3c产品;在散热槽的作用下,便于半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和外导热硅胶层4的设置,同时,便于3c产品的散热。

64.依据不同3c产品尺寸/外观/屏幕弧度等,采用非金属类如pp、pc、tpu、tpr、tpv、硅胶等中的一种或者几种的混合物复合高分子材料注塑成型或热压成型,实现壳体6的制作。

65.壳体6制作时,可加入玻纤或碳纤维进行增强改性成为复合材料,从而提高壳体6的机械强度。

66.半导体制冷片1的启动,可以采用内置电池块(包)、移动充电宝、外接电源线等方式;目前最新信息已经研制出12v

‑

24v可使用移动充电宝半导体制冷片1方案。

67.供给半导体制冷片1的电源具有控制电路,包括手动开关电源,或定时开关电源以及温度检测器等;并可做外接触摸式、按键式、语音指令式等显示界面、操作界面等功能设定。

68.便携散热装置包括主温敏元件、辅温敏元件以及温度比较器,主温敏元件和辅温敏元件分别与温度比较器呈连通布置,温度比较器与半导体制冷片1呈电性连接;主温敏元件用于测量室温,辅温敏元件用于测量3c产品的发热温度,温度比较器根据主温敏元件和辅温敏元件之间的温度差,控制半导体制冷片1的功率。

69.这样,温度比较器根据主温敏元件和辅温敏元件之间的温度差,控制电源的控制电路,实现半导体制冷片1的启动、关闭、功率大小调节。

70.内导热硅胶层2,可以采用导热硅脂、导热胶片及导热双面胶、石墨泡棉等;且不限于以上几种,采用具备导热的材质即可。

71.便携散热装置包括风扇件和散热腔,风扇件用于输出气流,风扇件与散热腔呈连通布置,外导热硅胶层4与散热腔导通;这样,进行散热时,风扇件输出气流,便于散热腔中的冷热交互,便于热量均衡,极大提高散热效果。

72.便携散热装置包括散热件,散热件具有散热腔,产品放置于散热腔,便于对放置在散热腔的产品进行降温。

73.均温层3呈单一材质,或呈复合材质;均温层3的形状可为板材,或片材,或膜类;满足不同的降温需求。

74.均温层3可为单层,也可为多层使用,也可进行在单一或双面表面喷涂、刷涂、滚涂,以及贴合导热膜类、片材类、硅脂类等其他高导热涂层材料提升导热温度扩散质量。

75.相变结构5加入颜色层,颜色层呈现不同颜色;突出个性化及满足消费者猎奇心态。

76.颜色层可以为pvc、petopp、金属铝质、激光镭射材料等材质散光粉,形成七彩色、彩色、幻彩色、珠光色、镭射等颜色。

77.内导热硅胶层2平铺覆盖半导体制冷片1,均温层3的截面大于内导热硅胶层2的截面,外导热硅胶层4平铺覆盖均温层3;这样,均温层3有助于扩大吸热和散热面积,便于半导体制冷片1吸收热量,和实现热量交互,提高降温效果。

78.半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和外导热硅胶层4组合形成散热组,根据

散热需求,要想效果更好,散热组可叠加两层、三层和四层,或者是做单层,直接加厚。

79.或者,散热组呈弯折、两层叠加甚至多层叠加。

80.相变结构5的也同样可以采用弯折和叠加方案。

81.半导体制冷片1具有多种工作模式,或者多种档位调节;如,三挡可调,红色挡:100%功率输出,最大可降温15℃;蓝色挡:80%功率输出;绿色挡:60%功率输出。

82.半导体制冷片1设置在于脖子动脉位置,如图11所示,对颈部动脉产生冰敷效应,从而达到降温效果。

83.散热件的具体实施例一:降温杯,降温杯具有呈顶部开口的散热腔,便携散热装置安设在降温杯的内部,且外导热硅胶层4连通散热腔,当将饮料瓶8放置在散热腔中时,外导热硅胶层4抵触饮料瓶8;通过制冷需求,调节半导体制冷片1的功率,从而对饮料瓶8的饮品进行降温,且在户外时,随时随地可以对饮品进行冰镇。

84.另外,外导热硅胶层4呈环绕布置,当将饮料瓶8放置在散热腔中时,外导热硅胶层4环绕包围抵触饮料瓶8,增大降温区域,增强饮料瓶8的降温效率。

85.或者,外导热硅胶层4呈扁平布置,当将饮料瓶8放置在散热腔中时,饮料瓶8的底部平铺外导热硅胶层4,从底部朝上对饮料瓶8进行降温,降低与外部的热量交互,提高降温效果。

86.散热件的具体实施例二:衣服类,如马甲、风衣等;衣服7的内部形成散热腔,便携散热装置安设在衣服7的内部,散热腔包括多个散热壁,散热壁对应腋下位置、背部、胸部等,外导热硅胶层4连通覆盖散热壁;这样,穿上衣服7,需要降温时,热量通过外导热硅胶层4,最终传导至半导体制冷片1,实现热量交互,起到降温作用,由于针对的是人体,半导体制冷片1的降温的幅度可进行相应调整,如在20℃到26℃左右;根据不同的使用场景,制作时,半导体制冷片1预设不同的降温区间。

87.散热件的具体实施例三:坐垫9类,如家用坐垫9、车载坐垫9等;具有供人体坐下的垫面,便携散热装置安设在坐垫9的内部,垫面与外导热硅胶层4呈上下贴合布置;这样,人坐在坐垫9上时,臀部的热量被外导热硅胶层4吸收,最终传导至半导体制冷片1,实现热量交互,对臀部起到降温作用。

88.便携散热装置的另一实施例,半导体制冷片1启动,半导体制冷片1的一面吸热,另一面加热,半导体制冷片1的吸热与外部连通,半导体制冷片1的加热与产品抵触;这样,当外部温度较低时,对产品起到保温作用,如装有饮用水的饮用瓶8,对饮用瓶8被的饮用水起到保温。

89.并且,根据需要,预设半导体制冷片1的加热温度,预设在40℃以上时,便携散热装置设置在保温瓶8上,实现保温瓶8对保温腔内的水起到保温作用。

90.半导体制冷片1、内导热硅胶层2、均温层3和外导热硅胶层4,根据目标产品的外观及需求散热工况要求做出对应形状,如u型、四边型、平面型、圆筒型等具体形状不限,以及上、下或左、右大面积铺设,已到达快速、大面积散热要求。

91.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。