1.本发明属于城市地下道路工程领域与市政设施技术领域,特别是涉及一种装配式混凝土双形组合块挡土墙。

背景技术:

2.边坡工程在整个大土木工程中处于特别重要的地位,原因是边坡工程量大、技术难度大、事故率高。边坡工程对象是岩体或土体,岩土体是天然生成的,不能人为制造,特点是:性质因地而异,因时而异;人类了解不能详尽;不能准确的提供力学参数;设计水平因人而异。这些特点存在给工程建设带来了巨大困难,其结果是:对岩土体把握不当,事故率大(据了解,建筑工程中,边坡事故率占70%左右);设计方案不同,成本差异大;地质条件变化大,在很多情况下缺少经济合理的边坡支护方法。

3.目前,高填方边坡治理中采用的结构体主要有:悬臂桩挡土墙、锚拉桩挡土墙、重力式挡土墙、加筋土挡土墙、斜桩自平衡挡土墙等。其中:重力式挡土墙高度大于8米时,工程成本增加很快,对于高挡土墙而言经济性特别差;悬臂桩挡土墙的弯矩是所有结构类型中最大的一种,所以成本也非常高;对于高大挡土墙而言,相比之下,锚拉桩挡土墙的成本比前两者低,而斜桩自平衡挡土墙成本最低,所以近年来这两种挡土墙得到了广泛应用。其中,锚拉桩挡土墙需要有锚拉条件,而斜桩自平衡挡土墙不依赖锚拉条件,在经济和地质条件适应方面有更大的优势。斜桩自平衡挡土墙技术的关键在于:采用斜桩支护减小边坡推力;采用上部挡土墙重力产生的反弯矩平衡边坡推力弯矩。这种结构具有受力合理的特点,使边坡工程造价大幅度降低,且对地质条件的依赖很小,所以适用性很强。也正是由于这种结构,要求边坡要有一定斜度(一般与铅垂线夹角20度),这意味着边坡支挡要占一定空间。但是,某些没有放坡空间的边坡工程,斜桩自平衡挡墙的应用就受到限制。挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。

技术实现要素:

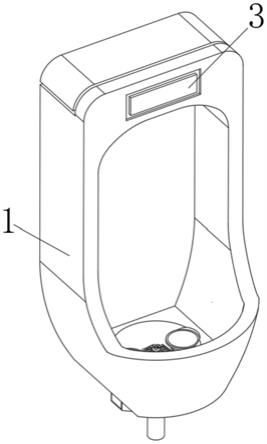

4.本发明的目的在于解决混凝土挡土墙的锚固性能与整体性,提高其安全性能,开发了装配式混凝土双形组合块挡土墙。

5.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案为:一种装配式混凝土双形组合块挡土墙,如图1~图8所示,主要包括混凝土梭形块(1)、混凝土工形块(2)、槽形筋(3)、拉结筋(4)、填土(5)、原土(6),其特征在于:同一层,混凝土梭形块(1)、混凝土工形块(2)相互交替,混凝土梭形块(1)的梭形块前斜肋(1

‑

4)与混凝土工形块(2)的工形块前斜肋(2

‑

4)相互契合;混凝土梭形块(1)的梭形块后斜肋(1

‑

6)与混凝土工形块(2)的工形块后斜肋(2

‑

6)相互契合;混凝土梭形块(1)的第一圆孔(1

‑

22)朝向原土(6)方向,在混凝土梭形块(1)的梭形块第二填充孔(1

‑

12)内设置槽形的槽形筋(3),槽形筋(3)与梭形块第二填充孔(1

‑

12)的一半相契合,拉结筋(4)穿过混凝土梭形块(1)的第一圆

孔(1

‑

22)、第二圆孔(1

‑

23)并与槽形筋(3)连接;拉结筋(4)的另一端水平伸向原土(6)方向;相邻层的混凝土梭形块(1)、混凝土工形块(2)的接缝相互错开;相邻下一层梭形块第一纵肋卡齿(1

‑7‑

1)和工形块第一纵肋卡齿(2

‑7‑

1)与相邻上一层的梭形块前块体(1

‑

1)和工形块前块体(2

‑

1)的底部端相互契合;相邻下一层梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1)和工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1)与相邻上一层的梭形块底第一卡槽(1

‑

14)、工形块底第一卡槽(2

‑

14)的底部端相互契合相邻下一层梭形块第三纵肋卡齿(1

‑9‑

1)和工形块第三纵肋卡齿(2

‑9‑

1)与相邻上一层的梭形块底第二卡槽(1

‑

15)、工形块底第二卡槽(2

‑

15)的底部端相互契合;在混凝土梭形块(1)、混凝土工形块(2)与原土(6)之间填充填土(5);在混凝土梭形块(1)的梭形块第一填充孔(1

‑

11)、梭形块第二填充孔(1

‑

12)、梭形块第三填充孔(1

‑

13),以及混凝土工形块(2)的工形块第一填充孔(2

‑

11)、工形块第二填充孔(2

‑

12)、工形块第三填充孔(2

‑

13)填充填土(5),当层数超过10层时,浇筑混凝土。

6.所述混凝土梭形块(1)主要包括梭形块前块体(1

‑

1)、梭形块中块体(1

‑

2)、梭形块后块体(1

‑

3)、梭形块前斜肋(1

‑

4)、梭形块中直肋(1

‑

5)、梭形块后斜肋(1

‑

6)、梭形块第一纵肋(1

‑

7)、梭形块第一纵肋卡齿(1

‑7‑

1)、梭形块第一纵肋卡口(1

‑7‑

2)、梭形块第二纵肋(1

‑

8)、梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1)、梭形块第二纵肋卡口(1

‑8‑

2)、梭形块第三纵肋(1

‑

9)、梭形块第三纵肋卡齿(1

‑9‑

1)、梭形块第三纵肋卡口(1

‑9‑

2)、梭形块第四纵肋(1

‑

10)、梭形块第一填充孔(1

‑

11)、梭形块第二填充孔(1

‑

12)、梭形块第三填充孔(1

‑

13)、梭形块底第一卡槽(1

‑

14)、梭形块底第二卡槽(1

‑

15)、梭形块顶第一卡槽(1

‑

16)、梭形块顶第二卡槽(1

‑

17)、梭形块顶第三卡槽(1

‑

18)、梭形块底第一卡齿(1

‑

19)、梭形块底第二卡齿(1

‑

20)、梭形块底第三卡齿(1

‑

21)、第一圆孔(1

‑

22)、第二圆孔(1

‑

23);梭形块前块体(1

‑

1)和梭形块后块体(1

‑

3)水平投影为等腰梯形,梭形块中块体(1

‑

2)水平投影为矩形,梭形块前块体(1

‑

1)和梭形块后块体(1

‑

3)的长边分别与梭形块中块体(1

‑

2)的两个对边相等且连接,整体为梭形;梭形块前块体(1

‑

1)的中间为竖直贯通的梭形块第一填充孔(1

‑

11),两个侧边分别为梭形块前斜肋(1

‑

4);上底短边为梭形块第一纵肋(1

‑

7),顶部外缘向上凸起,形成梭形块第一纵肋卡齿(1

‑7‑

1),内侧形成梭形块第一纵肋卡口(1

‑7‑

2);梭形块中块体(1

‑

2)的中间为竖直贯通的梭形块第二填充孔(1

‑

12);两个侧边分别为梭形块中直肋(1

‑

5);梭形块前块体(1

‑

1)与梭形块中块体(1

‑

2)之间为梭形块第二纵肋(1

‑

8),在靠近梭形块前块体(1

‑

1)的一侧,梭块第二纵肋(1

‑

8)的顶部向上凸起,形成梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1),其余部分形成梭形块第二纵肋卡口(1

‑8‑

2);梭形块后块体(1

‑

3)的中间为上下贯通的梭形块第三填充孔(1

‑

13),两个侧边分别为梭形块后斜肋(1

‑

6);梭形块后块体(1

‑

3)与梭形块中块体(1

‑

2)之间为梭形块第三纵肋(1

‑

9),在靠近梭形块中块体(1

‑

2)的一侧,梭形块第三纵肋(1

‑

9)的顶部向上凸起,形成梭形块第三纵肋卡齿(1

‑9‑

1),其余部分形成梭形块第三纵肋卡口(1

‑9‑

2);梭形块后块体(1

‑

3)的上底短边为梭形块第四纵肋(1

‑

10),梭形块第四纵肋(1

‑

10)的顶面为齐平;在顶面,梭形块第一纵肋卡齿(1

‑7‑

1)、梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1)和梭形块第三纵肋卡齿(1

‑9‑

1)的顶面高度相同,其他部分顶面高度相同;

梭形块前块体(1

‑

1)的顶面,梭形块第一纵肋卡齿(1

‑7‑

1)、梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1)形成向下凹进的梭形块顶第一卡槽(1

‑

16)梭形块中块体(1

‑

2)的顶面,梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1)、梭形块第三纵肋卡齿(1

‑9‑

1)之间形成向下凹进的梭形块顶第二卡槽(1

‑

17)梭形块后块体(1

‑

3)的顶面,形成向下凹进的梭形块顶第三卡槽(1

‑

18);梭形块前块体(1

‑

1)的底部开设与梭形块第二纵肋卡齿(1

‑8‑

1)相契合的梭形块底第一卡槽(1

‑

14),梭形块底第一卡槽(1

‑

14)外面的梭形块底第一卡齿(1

‑

19)与顶面的梭形块顶第一卡槽(1

‑

16)相契合;梭形块中块体(1

‑

2)的底部开设与梭形块第三纵肋卡齿(1

‑9‑

1)相契合的梭形块底第二卡槽(1

‑

15),梭形块底第一卡槽(1

‑

14)和梭形块底第二卡槽(1

‑

15)之间的梭形块底第二卡齿(1

‑

20)与顶面的梭形块顶第二卡槽(1

‑

17)相契合;梭形块底第二卡槽(1

‑

15)在与梭形块底第二卡齿(1

‑

20)相对的一侧为梭形块底第三卡齿(1

‑

21);梭形块第三纵肋(1

‑

9)上开设圆形的第二圆孔(1

‑

23),梭形块第四纵肋(1

‑

10)上开设圆形的第一圆孔(1

‑

22);第一圆孔(1

‑

22)和第二圆孔(1

‑

23)高度相同,且位于中间高度。

7.所述混凝土工形块(2)主要包括工形块前块体(2

‑

1)、工形块中块体(2

‑

2)、工形块后块体(2

‑

3)、工形块前斜肋(2

‑

4)、工形块中直肋(2

‑

5)、工形块后斜肋(2

‑

6)、工形块第一纵肋(2

‑

7)、工形块第一纵肋卡齿(2

‑7‑

1)、工形块第一纵肋卡口(2

‑7‑

2)、工形块第二纵肋(2

‑

8)、工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1)、工形块第二纵肋卡口(2

‑8‑

2)、工形块第三纵肋(2

‑

9)、工形块第三纵肋卡齿(2

‑9‑

1)、工形块第三纵肋卡口(2

‑9‑

2)、工形块第四纵肋(2

‑

10)、工形块第一填充孔(2

‑

11)、工形块第二填充孔(2

‑

12)、工形块第三填充孔(2

‑

13)、工形块底第一卡槽(2

‑

14)、工形块底第二卡槽(2

‑

15)、工形块顶第一卡槽(2

‑

16)、工形块顶第二卡槽(2

‑

17)、工形块顶第三卡槽(2

‑

18)、工形块底第一卡齿(2

‑

19)、工形块底第二卡齿(2

‑

20)、工形块底第三卡齿(2

‑

21);工形块前块体(2

‑

1)和工形块后块体(2

‑

3)水平投影为等腰梯形,工形块中块体(2

‑

2)水平投影为矩形,工形块前块体(2

‑

1)和工形块后块体(2

‑

3)的上底短边分别与工形块中块体(2

‑

2)的两个对边相等且连接,整体为工字形;工形块前块体(2

‑

1)的中间为竖直贯通的工形块第一填充孔(2

‑

11),两个侧边分别为工形块前斜肋(2

‑

4);下底长边为工形块第一纵肋(2

‑

7),顶部外缘向上凸起,形成工形块第一纵肋卡齿(2

‑7‑

1),内侧形成工形块第一纵肋卡口(2

‑7‑

2);工形块中块体(2

‑

2)的中间为竖直贯通的工形块第二填充孔(2

‑

12);两个侧边分别为工形块中直肋(2

‑

5);工形块前块体(2

‑

1)与工形块中块体(2

‑

2)之间为工形块第二纵肋(2

‑

8),在靠近工形块前块体(2

‑

1)的一侧,工形块第二纵肋(2

‑

8)的顶部向上凸起,形成工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1),其余部分形成工形块第二纵肋卡口(2

‑8‑

2);工形块后块体(2

‑

3)的中间为上下贯通的工形块第三填充孔(2

‑

13),两个侧边分别为工形块后斜肋(2

‑

6);工形块后块体(2

‑

3)与工形块中块体(2

‑

2)之间为工形块第三纵肋(2

‑

9),在靠近工形块中块体(2

‑

2)的一侧,工形块第三纵肋(2

‑

9)的顶部向上凸起,形成工形块第三纵肋卡齿(2

‑9‑

1),其余部分形成工形块第三纵肋卡口(2

‑9‑

2);

工形块后块体(2

‑

3)的下底长边为工形块第四纵肋(2

‑

10),工形块第四纵肋(2

‑

10)的顶面为齐平;在顶面,工形块第一纵肋卡齿(2

‑7‑

1)、工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1)和工形块第三纵肋卡齿(2

‑9‑

1)的顶面高度相同,其他部分顶面高度相同;工形块前块体(2

‑

1)的顶面,工形块第一纵肋卡齿(2

‑7‑

1)、工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1)形成向下凹进的工形块顶第一卡槽(2

‑

16)工形块中块体(2

‑

2)的顶面,工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1)、工形块第三纵肋卡齿(2

‑9‑

1)之间形成向下凹进的工形块顶第二卡槽(2

‑

17)工形块后块体(2

‑

3)的顶面,形成向下凹进的工形块顶第三卡槽(2

‑

18);工形块前块体(2

‑

1)的底部开设与工形块第二纵肋卡齿(2

‑8‑

1)相契合的工形块底第一卡槽(2

‑

14),工形块底第一卡槽(2

‑

14)外面的工形块底第一卡齿(2

‑

19)与顶面的工形块顶第一卡槽(2

‑

16)相契合;工形块中块体(2

‑

2)的底部开设与工形块第三纵肋卡齿(2

‑9‑

1)相契合的工形块底第二卡槽(2

‑

15),工形块底第一卡槽(2

‑

14)和工形块底第二卡槽(2

‑

15)之间的工形块底第二卡齿(2

‑

20)与顶面的工形块顶第二卡槽(2

‑

17)相契合;工形块底第二卡槽(2

‑

15)在与工形块底第二卡齿(2

‑

20)相对的一侧为工形块底第三卡齿(2

‑

21)。

8.本发明的有益效果:本发明的有益效果是显著提升混凝土挡土墙的锚固性能和稳定性,有效提高了挡土墙的抗倾覆能力,采用系列卡锁式设计技术,整体性得到显著提升,墙体承载力和安全性能显著提高,并且成本低,工程质量容易保证。

附图说明

9.下面结合附图对本发明中的装配式混凝土双形组合块挡土墙作进一步说明:图1为装配式混凝土双形组合块挡土墙俯视示意图;图2为装配式混凝土双形组合块挡土墙竖直剖面示意图;图3为混凝土梭形块俯视示意图;图4为混凝土梭形块正视示意图;图5为混凝土梭形块侧视示意图;图6为图3a

‑

a剖面示意图;图7为混凝土工形块俯视示意图;图8为混凝土工形块正视示意图。

10.图中:1为混凝土梭形块;2为混凝土工形块;3为槽形筋;4为拉结筋;5为填土;6为原土;1

‑

1为梭形块前块体;1

‑

2为梭形块中块体;1

‑

3为梭形块后块体;1

‑

4为梭形块前斜肋;1

‑

5为梭形块中直肋;1

‑

6为梭形块后斜肋;1

‑

7为梭形块第一纵肋;1

‑7‑

1为梭形块第一纵肋卡齿;1

‑7‑

2为梭形块第一纵肋卡口; 1

‑

8为梭形块第二纵肋;1

‑8‑

1为梭形块第二纵肋卡齿;1

‑8‑

2为梭形块第二纵肋卡口;1

‑

9为梭形块第三纵肋;1

‑9‑

1为梭形块第三纵肋卡齿;1

‑9‑

2为梭形块第三纵肋卡口;1

‑

10为梭形块第四纵肋;1

‑

11为梭形块第一填充孔;1

‑

12为梭形块第二填充孔;1

‑

13为梭形块第三填充孔;1

‑

14为梭形块底第一卡槽;1

‑

15为梭形块底

第二卡槽;1

‑

16为梭形块顶第一卡槽;1

‑

17为梭形块顶第二卡槽;1

‑

18为梭形块顶第三卡槽;1

‑

19为梭形块底第一卡齿;1

‑

20为梭形块底第二卡齿;1

‑

21为梭形块底第三卡齿;1

‑

22为第一圆孔;1

‑

23为第二圆孔。

[0011]2‑

1为工形块前块体;2

‑

2为工形块中块体;2

‑

3为工形块后块体;2

‑

4为工形块前斜肋;2

‑

5为工形块中直肋;2

‑

6为工形块后斜肋;2

‑

7为工形块第一纵肋;2

‑7‑

1为工形块第一纵肋卡齿;2

‑7‑

2为工形块第一纵肋卡口; 2

‑

8为工形块第二纵肋;2

‑8‑

1为工形块第二纵肋卡齿;2

‑8‑

2为工形块第二纵肋卡口;2

‑

9为工形块第三纵肋;2

‑9‑

1为工形块第三纵肋卡齿;2

‑9‑

2为工形块第三纵肋卡口;2

‑

10为工形块第四纵肋;2

‑

11为工形块第一填充孔;2

‑

12为工形块第二填充孔;2

‑

13为工形块第三填充孔;2

‑

14为工形块底第一卡槽;2

‑

15为工形块底第二卡槽;2

‑

16为工形块顶第一卡槽;2

‑

17为工形块顶第二卡槽;2

‑

18为工形块顶第三卡槽;2

‑

19为工形块底第一卡齿;2

‑

20为工形块底第二卡齿;2

‑

21为工形块底第三卡齿。

[0012]

具体实施方式:为了进一步说明本发明,下面结合附图及实施例对本发明进行详细地描述,但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。

[0013]

一种装配式混凝土双形组合块挡土墙,如图1~图8所示,主要包括混凝土梭形块1、混凝土工形块2、槽形筋3、拉结筋4、填土5、原土6,其特征在于:同一层,混凝土梭形块1、混凝土工形块2相互交替,混凝土梭形块1的梭形块前斜肋1

‑

4与混凝土工形块2的工形块前斜肋2

‑

4相互契合;混凝土梭形块1的梭形块后斜肋1

‑

6与混凝土工形块2的工形块后斜肋2

‑

6相互契合;混凝土梭形块1的第一圆孔1

‑

22朝向原土6方向,在混凝土梭形块1的梭形块第二填充孔1

‑

12内设置槽形的槽形筋3,槽形筋3与梭形块第二填充孔1

‑

12的一半相契合,拉结筋4穿过混凝土梭形块1的第一圆孔1

‑

22、第二圆孔1

‑

23并与槽形筋3连接;拉结筋4的另一端水平伸向原土6方向;相邻层的混凝土梭形块1、混凝土工形块2的接缝相互错开;相邻下一层梭形块第一纵肋卡齿1

‑7‑

1和工形块第一纵肋卡齿2

‑7‑

1与相邻上一层的梭形块前块体1

‑

1和工形块前块体2

‑

1的底部端相互契合;相邻下一层梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1和工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1与相邻上一层的梭形块底第一卡槽1

‑

14、工形块底第一卡槽2

‑

14的底部端相互契合相邻下一层梭形块第三纵肋卡齿1

‑9‑

1和工形块第三纵肋卡齿2

‑9‑

1与相邻上一层的梭形块底第二卡槽1

‑

15、工形块底第二卡槽2

‑

15的底部端相互契合;在混凝土梭形块1、混凝土工形块2与原土6之间填充填土5;在混凝土梭形块1的梭形块第一填充孔1

‑

11、梭形块第二填充孔1

‑

12、梭形块第三填充孔1

‑

13,以及混凝土工形块2的工形块第一填充孔2

‑

11、工形块第二填充孔2

‑

12、工形块第三填充孔2

‑

13填充填土5,当层数超过10层时,浇筑混凝土。

[0014]

所述混凝土梭形块1主要包括梭形块前块体1

‑

1、梭形块中块体1

‑

2、梭形块后块体1

‑

3、梭形块前斜肋1

‑

4、梭形块中直肋1

‑

5、梭形块后斜肋1

‑

6、梭形块第一纵肋1

‑

7、梭形块第一纵肋卡齿1

‑7‑

1、梭形块第一纵肋卡口1

‑7‑

2、梭形块第二纵肋1

‑

8、梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1、梭形块第二纵肋卡口1

‑8‑

2、梭形块第三纵肋1

‑

9、梭形块第三纵肋卡齿1

‑9‑

1、梭形块第三纵肋卡口1

‑9‑

2、梭形块第四纵肋1

‑

10、梭形块第一填充孔1

‑

11、梭形块第二填充

孔1

‑

12、梭形块第三填充孔1

‑

13、梭形块底第一卡槽1

‑

14、梭形块底第二卡槽1

‑

15、梭形块顶第一卡槽1

‑

16、梭形块顶第二卡槽1

‑

17、梭形块顶第三卡槽1

‑

18、梭形块底第一卡齿1

‑

19、梭形块底第二卡齿1

‑

20、梭形块底第三卡齿1

‑

21、第一圆孔1

‑

22、第二圆孔1

‑

23;梭形块前块体1

‑

1和梭形块后块体1

‑

3水平投影为等腰梯形,梭形块中块体1

‑

2水平投影为矩形,梭形块前块体1

‑

1和梭形块后块体1

‑

3的长边分别与梭形块中块体1

‑

2的两个对边相等且连接,整体为梭形;梭形块前块体1

‑

1的中间为竖直贯通的梭形块第一填充孔1

‑

11,两个侧边分别为梭形块前斜肋1

‑

4;上底短边为梭形块第一纵肋1

‑

7,顶部外缘向上凸起,形成梭形块第一纵肋卡齿1

‑7‑

1,内侧形成梭形块第一纵肋卡口1

‑7‑

2;梭形块中块体1

‑

2的中间为竖直贯通的梭形块第二填充孔1

‑

12;两个侧边分别为梭形块中直肋1

‑

5;梭形块前块体1

‑

1与梭形块中块体1

‑

2之间为梭形块第二纵肋1

‑

8,在靠近梭形块前块体1

‑

1的一侧,梭块第二纵肋1

‑

8的顶部向上凸起,形成梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1,其余部分形成梭形块第二纵肋卡口1

‑8‑

2;梭形块后块体1

‑

3的中间为上下贯通的梭形块第三填充孔1

‑

13,两个侧边分别为梭形块后斜肋1

‑

6;梭形块后块体1

‑

3与梭形块中块体1

‑

2之间为梭形块第三纵肋1

‑

9,在靠近梭形块中块体1

‑

2的一侧,梭形块第三纵肋1

‑

9的顶部向上凸起,形成梭形块第三纵肋卡齿1

‑9‑

1,其余部分形成梭形块第三纵肋卡口1

‑9‑

2;梭形块后块体1

‑

3的上底短边为梭形块第四纵肋1

‑

10,梭形块第四纵肋1

‑

10的顶面为齐平;在顶面,梭形块第一纵肋卡齿1

‑7‑

1、梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1和梭形块第三纵肋卡齿1

‑9‑

1的顶面高度相同,其他部分顶面高度相同;梭形块前块体1

‑

1的顶面,梭形块第一纵肋卡齿1

‑7‑

1、梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1形成向下凹进的梭形块顶第一卡槽1

‑

16梭形块中块体1

‑

2的顶面,梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1、梭形块第三纵肋卡齿1

‑9‑

1之间形成向下凹进的梭形块顶第二卡槽1

‑

17梭形块后块体1

‑

3的顶面,形成向下凹进的梭形块顶第三卡槽1

‑

18;梭形块前块体1

‑

1的底部开设与梭形块第二纵肋卡齿1

‑8‑

1相契合的梭形块底第一卡槽1

‑

14,梭形块底第一卡槽1

‑

14外面的梭形块底第一卡齿1

‑

19与顶面的梭形块顶第一卡槽1

‑

16相契合;梭形块中块体1

‑

2的底部开设与梭形块第三纵肋卡齿1

‑9‑

1相契合的梭形块底第二卡槽1

‑

15,梭形块底第一卡槽1

‑

14和梭形块底第二卡槽1

‑

15之间的梭形块底第二卡齿1

‑

20与顶面的梭形块顶第二卡槽1

‑

17相契合;梭形块底第二卡槽1

‑

15在与梭形块底第二卡齿1

‑

20相对的一侧为梭形块底第三卡齿1

‑

21;梭形块第三纵肋1

‑

9上开设圆形的第二圆孔1

‑

23,梭形块第四纵肋1

‑

10上开设圆形的第一圆孔1

‑

22;第一圆孔1

‑

22和第二圆孔1

‑

23高度相同,且位于中间高度。

[0015]

所述混凝土工形块2主要包括工形块前块体2

‑

1、工形块中块体2

‑

2、工形块后块体2

‑

3、工形块前斜肋2

‑

4、工形块中直肋2

‑

5、工形块后斜肋2

‑

6、工形块第一纵肋2

‑

7、工形块第一纵肋卡齿2

‑7‑

1、工形块第一纵肋卡口2

‑7‑

2、工形块第二纵肋2

‑

8、工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1、工形块第二纵肋卡口2

‑8‑

2、工形块第三纵肋2

‑

9、工形块第三纵肋卡齿2

‑9‑

1、工

形块第三纵肋卡口2

‑9‑

2、工形块第四纵肋2

‑

10、工形块第一填充孔2

‑

11、工形块第二填充孔2

‑

12、工形块第三填充孔2

‑

13、工形块底第一卡槽2

‑

14、工形块底第二卡槽2

‑

15、工形块顶第一卡槽2

‑

16、工形块顶第二卡槽2

‑

17、工形块顶第三卡槽2

‑

18、工形块底第一卡齿2

‑

19、工形块底第二卡齿2

‑

20、工形块底第三卡齿2

‑

21;工形块前块体2

‑

1和工形块后块体2

‑

3水平投影为等腰梯形,工形块中块体2

‑

2水平投影为矩形,工形块前块体2

‑

1和工形块后块体2

‑

3的上底短边分别与工形块中块体2

‑

2的两个对边相等且连接,整体为工字形;工形块前块体2

‑

1的中间为竖直贯通的工形块第一填充孔2

‑

11,两个侧边分别为工形块前斜肋2

‑

4;下底长边为工形块第一纵肋2

‑

7,顶部外缘向上凸起,形成工形块第一纵肋卡齿2

‑7‑

1,内侧形成工形块第一纵肋卡口2

‑7‑

2;工形块中块体2

‑

2的中间为竖直贯通的工形块第二填充孔2

‑

12;两个侧边分别为工形块中直肋2

‑

5;工形块前块体2

‑

1与工形块中块体2

‑

2之间为工形块第二纵肋2

‑

8,在靠近工形块前块体2

‑

1的一侧,工形块第二纵肋2

‑

8的顶部向上凸起,形成工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1,其余部分形成工形块第二纵肋卡口2

‑8‑

2;工形块后块体2

‑

3的中间为上下贯通的工形块第三填充孔2

‑

13,两个侧边分别为工形块后斜肋2

‑

6;工形块后块体2

‑

3与工形块中块体2

‑

2之间为工形块第三纵肋2

‑

9,在靠近工形块中块体2

‑

2的一侧,工形块第三纵肋2

‑

9的顶部向上凸起,形成工形块第三纵肋卡齿2

‑9‑

1,其余部分形成工形块第三纵肋卡口2

‑9‑

2;工形块后块体2

‑

3的下底长边为工形块第四纵肋2

‑

10,工形块第四纵肋2

‑

10的顶面为齐平;在顶面,工形块第一纵肋卡齿2

‑7‑

1、工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1和工形块第三纵肋卡齿2

‑9‑

1的顶面高度相同,其他部分顶面高度相同;工形块前块体2

‑

1的顶面,工形块第一纵肋卡齿2

‑7‑

1、工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1形成向下凹进的工形块顶第一卡槽2

‑

16工形块中块体2

‑

2的顶面,工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1、工形块第三纵肋卡齿2

‑9‑

1之间形成向下凹进的工形块顶第二卡槽2

‑

17工形块后块体2

‑

3的顶面,形成向下凹进的工形块顶第三卡槽2

‑

18;工形块前块体2

‑

1的底部开设与工形块第二纵肋卡齿2

‑8‑

1相契合的工形块底第一卡槽2

‑

14,工形块底第一卡槽2

‑

14外面的工形块底第一卡齿2

‑

19与顶面的工形块顶第一卡槽2

‑

16相契合;工形块中块体2

‑

2的底部开设与工形块第三纵肋卡齿2

‑9‑

1相契合的工形块底第二卡槽2

‑

15,工形块底第一卡槽2

‑

14和工形块底第二卡槽2

‑

15之间的工形块底第二卡齿2

‑

20与顶面的工形块顶第二卡槽2

‑

17相契合;工形块底第二卡槽2

‑

15在与工形块底第二卡齿2

‑

20相对的一侧为工形块底第三卡齿2

‑

21。

[0016]

以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。