1.本发明涉及隧道开挖技术领域,具体涉及一种隧道施工方法。

背景技术:

2.这里的陈述仅提供与本发明相关的背景技术,而不必然地构成现有技术。

3.隧道开挖的方法有很多,如cd法,双侧壁导坑法等等,其中双侧壁导坑法是隧道开挖中一种常用的施工方法,其主要优点是适用条件广,且在开挖过程中能充分围岩的自承能力,控制围岩变形。

4.目前,城市隧道的建设随规模随着人们对其功能需求的变化而变的越来越大,隧道的规模也在逐步向多、大、长的方向发展,大断面隧道也已经慢慢出现在人们的视野中。发明人发现,在隧道围岩条件一样的条件下,随着开挖面面积的增大,拱顶下沉不易控制,临时支护容易发生断裂现象,施工风险发生的概率增大。

技术实现要素:

5.本发明的目的是为克服现有技术的不足,提供了一种隧道施工方法,适用于大断面隧道的施工,降低了临时支护断裂的风险,保证了施工的安全。

6.为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:

7.第一方面,本发明的实施例提供了一种隧道施工方法,包括以下步骤:

8.对隧道仰拱上方的部分采用双侧壁导坑施工法进行开挖施工;

9.隧道仰拱上方部分开挖至设定安全距离后,开始对临时支护进行拆除;

10.临时支护拆除至设定距离后,开始对隧道仰拱部分进行施工;

11.隧道仰拱上方部分开挖施工、临时支护拆除及仰拱部分同步施工,直至隧道施工完成。

12.可选的,所述仰拱的施工方法为:仰拱开挖至设定仰拱距离后,对二次衬砌进行施工,二次衬砌养护达到设定强度后,进行混凝土填充施工。

13.可选的,所述仰拱施工时的单次开挖长度不大于6m。

14.可选的,单次仰拱施工完成后,对仰拱对应位置的拱墙衬砌进行施工。

15.可选的,对临时支护拆除前,对拱顶的下沉量进行监测,当检测得到的拱顶下沉量小于设定值时,开始对临时支护进行拆除。

16.可选的,临时支护拆除时,首先对临时支护中间隔设定数量钢架的钢架进行拆除,待检测到拱顶变形稳定后,再拆除剩余的钢架。

17.可选的,所述临时支护单次拆除的长度不大于6m。

18.可选的,钢架拆除的步骤为:首选凿除待拆除钢架周围的混凝土,然后拆除钢架。

19.可选的,所述双侧壁导坑施工法施工过程中,每个侧部的导坑开挖完成后,施工初期支护和临时支护,所述初期支护用于设置在隧道的边墙,临时支护设置在侧部导坑与中部导坑交界位置。

20.可选的,所述初期支护和临时支护的施工方法为:导坑每开挖步进距离后,对掌子面和导坑的侧部坑壁喷射混凝土,然后架设钢筋网,钢筋网架设完成后架立钢架,在钢架拱脚处两侧打设锁脚锚管,锁脚锚管与钢架两侧贴合,复喷混凝土至设定厚度,然后在初支侧和临时支护侧钻入锚杆。

21.本发明的有益效果:

22.1.本发明的施工方法,采用双侧壁导坑法施工时,无需对仰拱部分进行开挖和施工,因此临时支护底端延伸至仰拱部分的上表面,当对大断面隧道进行开挖时,与传统的双侧壁导坑法相比,减少了临时支护的长度,使临时支撑的受力更加合理,不易发生断裂的现象,保证了施工的安全,适用于大断面隧道的施工需要。

23.2.本发明的施工方法,临时支护拆除时,采用将间隔设定一定数量的钢架首先拆除,而不是一次性拆除,然后待拱顶的沉降稳定时再拆除剩余钢架,减少了隧道拱顶的下沉量,降低了施工风险。

附图说明

24.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的限定。

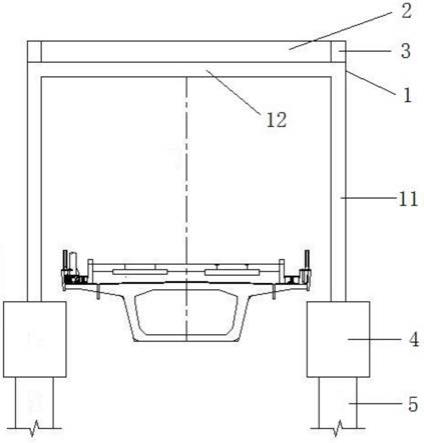

25.图1为本发明实施例1导坑分布示意图;

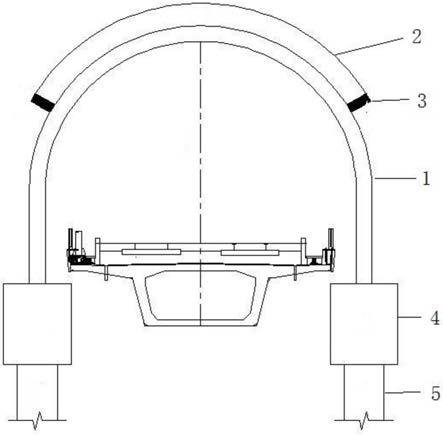

26.图2为本发明实施例1临时支护示意图;

27.图3为本发明实施例1初期支护示意图;

具体实施方式

28.实施例1

29.本实施例公开了一种隧道施工方法,包括以下步骤:

30.步骤1:在隧道起始端开始,采用双侧壁导坑法对隧道仰拱上方的部分进行施工。

31.如图1所示,所述双侧壁导坑法施工的具体步骤为:

32.步骤a:对隧道左侧上部的导坑1进行开挖,形成左上台阶,开挖完成后施工初期支护和临时支护。

33.具体的,导坑1的开挖采用多步进行开挖,每步开挖距离控制在1

‑

2榀钢架的距离,本实施例中,每步开挖的距离控制在1.5m左右,开挖完成后,初期支护和临时支护的施工方法为:对掌子面和导坑的侧壁初喷混凝土,本实施例中,导坑1中,位于隧道侧墙一侧的坑壁为初支侧,另一侧为临时支护侧,初喷混凝土的厚度为3cm

‑

5cm,本实施例中,初喷混凝土的厚度为4cm。

34.初喷混凝土完成后,在导坑1的初支侧和临时支护侧挂钢筋网,本实施例中,所述钢筋网采用直径8mm,间距15cmx15cm的钢筋网,钢筋网施工完成后,架设多个钢架,所述钢架采用钢拱架,钢拱架在安装时,分节连接部位采用高强螺栓加固到位,每个钢架拱脚处打设直径为42mm,长为4m的锁脚锚管并使用u型筋固定,锁脚锚管与钢架的前后两侧贴合,锁脚锚管向下倾角45

°

打设,然后复喷混凝土至设计厚度。

35.最后在初支侧的混凝土钻设直径25mm,长5m的中空锚杆,锚杆沿隧道环向的间距1m,沿隧道的纵向间距以设计值为准,呈梅花状布置,形成初期支护。

36.在临时支护侧钻设直径22mm,长2.5m的砂浆锚杆,沿隧道环向的间距为1m,沿隧道纵向的间距以设计值为准,呈梅花状布置,形成临时支护。

37.步骤b:对隧道右侧上部的导坑2进行开挖施工,形成右上台阶,导坑2的开挖方法及初期支护、临时支护的施工方法与步骤a中导坑1的施工方法相同,在此不进行重复叙述。导坑2开挖的同时,导坑1也同步继续进行开挖施工。

38.步骤c:待导坑2开挖10

‑

15m后,对导坑1下方的导坑3开始开挖,并施工初期支护和临时支护,形成中台阶左边墙,开挖方法及初期支护、临时支护的施工方法与导坑1及导坑2的施工方法相同,在此不进行重复叙述,导坑3开挖后,导坑1、导坑2同步进行开挖施工。

39.步骤d:当导坑3开挖5

‑

10m后,开始对导坑2下方的导坑4进行开挖,并施工初期支护和临时支护,形成中台阶右边墙,施工方法与导坑1、2、3的施工方法相同,在此不进行重复叙述。导坑4施工后,导坑1、2、3同步进行施工。

40.步骤e:当导坑4开挖5

‑

10m后,导坑3下方的导坑5开始开挖,并施工初期支护和临时支护,形成中台阶左边墙下导坑,施工方法与其他已施工的导坑的施工方法相同,在此不进行详细叙述。导坑5开始施工后,其他已施工的导坑同步继续进行施工。

41.步骤f:当导坑5开挖5

‑

10m后,导坑4下方的导坑6开始开挖,并施工初期支护和临时支护,形成中台阶右边墙下导坑,施工方法与其他已施工的导坑施工方法相同,在此不进行详细叙述。导坑6开始施工后,其他已施工的导坑同步继续进行施工。

42.本实施例中,施工后,导坑1、导坑3和导坑5的临时支护构成一个弧状的整体结构,且底部位于隧道仰拱顶面三分点处,导坑2、导坑4和导坑6的临时支护构成一个弧状的整体结构,且底部与隧道仰拱顶面三分点处。

43.步骤g:当导坑6开挖5

‑

10m后,对导坑1和导坑2之间的位于隧道中部上方的导坑7进行开挖,并在隧道拱顶施工初期支护,形成中部导坑上台阶,开挖方法与导坑1

‑

6的开挖方法相同,开挖完成后,在掌子面喷4cm后混凝土,封闭掌子面,在隧道拱顶面挂钢筋网,施工隧道拱部的钢架并复喷混凝土至设计厚度,钻设径向锚杆,完成初期支护的施工。施工方法与导坑1、导坑2、导坑3、导坑4、导坑5及导坑6初期支护的施工方法相同,在此不进行详细叙述。

44.步骤h:当导坑7开挖10m后,对导坑7下方的导坑8开始开挖,开挖方法与导坑6开挖方法相同,但无需施工初期支护,形成中部导坑中台阶。

45.步骤i:当导坑8开挖10m后,对导坑8下方的导坑9开始开挖,开挖方法与导坑9开挖方法相同,无需施工初期支护,形成中部导坑下台阶。

46.本实施例中,导坑1

‑

导坑9均同步进行施工,导坑7、导坑8和导坑9保持10m步距开挖。

47.步骤2:当隧道仰拱上方部分开挖至设定安全距离后,开始对临时支护进行拆除;

48.本实施例中,当导坑9开挖10m后,对拱顶下沉量进行监测,当拱顶变形量小于设定值时,对临时支护进行拆除。

49.本实施例中,所述临时支护采用分段拆除,单次拆除的临时支护沿隧道纵向长度不大于6m。

50.而且为了减少拱顶下沉,降低施工风险,对临时支护中间隔设定数量钢架的钢架进行拆除,待检测到拱顶变形稳定后,再拆除剩余的钢架。

51.具体的,假设单次拆除的临时支护长度为6m,其中有五榀钢架,首先用风镐凿除第一榀和第五榀钢架周围的混凝土,随后拆除第一榀和第五榀钢架,待拱顶沉降稳定后,再采用相同的方法拆除剩余的钢架。或先凿除第一榀和第三榀钢架周围包裹的混凝土,拆除第一榀和第三榀钢架,待拱顶沉降稳定后,再拆除剩余的钢架。其中正在拆除的临时支护如图2所示。

52.步骤3:当临时支护拆除设定距离后,开始对仰拱进行施工。

53.首先对仰拱进行开挖,本实施例中,所述仰拱采用分段开挖,单次开挖仰拱的长度不大于6m,仰拱开挖完成后,对仰拱的二次衬砌进行施工,施工方法采用现有仰拱二次衬砌的施工方法即可,首先对仰拱喷射混凝土,然后铺设钢筋网,架立钢拱架,然后浇注混凝土形成二次衬砌,当仰拱二次衬砌混凝土强度达到70%以后,进行混凝土充填施工。

54.二次衬砌距离掌子面满足设计要求时,利用台架施工防水板和钢筋后,采用模板台车一次性灌注拱墙衬砌。拱墙衬砌随仰拱的施工同步进行。

55.本实施例中,临时支护的拆除开始施工不影响仰拱上方采用双侧壁导坑法开挖施工,仰拱的开始施工不影响临时支护的拆除和隧道仰拱上方开挖施工,隧道上方开挖、临时支护拆除及仰拱的施工同步进行,直至隧道施工完成。

56.采用本实施例的方法,不需设置横向支撑,增加了作业空间,而且临时支护不易产生断裂,保证了施工的安全。

57.上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。