1.本发明关于能量转化装置,尤指一种利用温差作用所产生的渗透效应,使得含贵金属纳米粒子及远红外线粒子的水溶液能顺利地渗入至由多孔性材料制成的一能量转化装置上密集分布的孔洞中,以在该能量转化装置经高温处理而完全干燥后,能在其表面及孔洞内壁形成一层含贵金属纳米粒子及远红外线粒子的复合薄膜,使得该能量转化装置被安装至各式内燃机的燃料供应管路时,该复合薄膜所产生的远红外线能对流经其中的燃料(无论液态或气态的燃料),长效地执行高效能量转化处理;另外,本发明还能在该复合薄膜中或外增设铈(ce)、钌(ru)及/或铑(rh)等纳米粒子,以通过其所产生的强效吸氧作用,令各该纳米铂金粒子始终拥有清洁的表面,从而使该能量转化材料能对流经其中的燃料激发出最大的能量转化效率。

背景技术:

2.目前,各式车辆及各种产业所排放的燃烧废气,已无庸置疑地被证实是造成空气污染的主要及重要原因。经详细调查及研究分析,各式车辆及各种产业所产生的废气主要来自其所使用的各式内燃机排汽管所排出的燃烧废气(55%)、各式内燃机曲轴箱所渗漏的油气(25%)及油箱所挥发渗漏的油气(20%),这些燃烧废气及渗漏油气中均含有对人体有害的污染物质,如:二氧化硫(so2)、一氧化碳(co)、碳氢化合物(hc)、氮氧化物(no

x

)等;其中,由于一般普遍使用的石化燃料(汽油、柴油或煤油等)及煤炭中,都含有少量的硫(0.5%到5%),当这些燃料被燃烧时,其中的硫(s)便与空气中的氧(o2)发生化学反应,而产生了二氧化硫(so2)。以硫含量为5%的煤炭为例,一个壹千百万瓦特的火力发电厂,每天将产生高达六百吨的二氧化硫。其他二氧化硫的污染源,还包括硫矿的金属精炼厂、硫酸工厂及石油炼制厂等,因此,二氧化硫极为普遍且大量地存在于燃烧石化燃料或煤炭的各式车辆或各式工业废气中,而最终却直接被排放至空气里,据此,二氧化硫(so2)乃被称的为「原级污染物」;另外,还有一种空气污染物,是由原级污染物在空气中进行化学反应而生成者,被称之为「二级污染物」,其中,三氧化硫(so3)即是工业空气污染中「二级污染物」的一个典型的例子,它是二氧化硫(so2)在阳光照射下,与空气中的氧o2,进行下列化学反应后生成者:

3.2so2 o2→

2so34.事实上,三氧化硫(so3)在空气中的生命周期相当短,非常容易与空气中的水分子发生化学反应,而产生硫酸分子;另一方面,硫酸也会进一步与空气中的氨发生化学反应,产生硫酸铵(nh4)2so4的固体微粒,因此,硫酸及硫酸铵也是工业污染的二级污染物。

5.都市中的光烟雾在温暖、干燥而且阳光充足的日子里特别严重,是因为它的原级污染物主要为一氧化氮(no),一氧化氮乃是空气中的氮气和氧气,在市区各式车辆引擎(即,前述内燃机)的高温作用下,依下列化学反应生成者:

6.n2 o2 热

→

2no

7.事实上,这个一氧化氮的生成过程,与闪电时所产生的一氧化氮过程相同。其他「

光烟雾」的原级污染物还包括汽油挥发渗漏所产生的碳氢化合物(hc)及一氧化碳(co)。根据研究,一般内燃机常会因燃料的燃烧效能不佳而在每燃烧1公升的汽油后,产生大约230公克的一氧化碳污染物,另外,虽然一氧化氮(no)是一种无色的气体,但是当它随着车辆废气被排放至空气中后,会缓慢地与空气中的氧气发生化学反应,从而产生黄褐色的二氧化氮(no2);随后,在阳光中紫外线的照射下,二氧化氮(no2)还会依下列光化学反应,而裂解产生一氧化氮(no)及原子态的氧o*:

8.no2 紫外线

→

no o*

9.此时,由于原子态氧o*的化学反应能力相当强,非常容易与空气中的氧分子o2发生下列化学作用,而生成臭氧(o3):

10.o* o2 m

→

o3 m*;

11.其中,m可以是氮气分子、氧气分子或固体微粒,它的作用乃是吸收在臭氧分子生成过程中所释放出来的热量;臭氧(o3)是一种刺鼻性非常强的分子,如果空气中每一亿个气体分子含有一个臭氧分子,我们的鼻子就可以轻易地辨识出它的存在。「光烟雾」的前述形成过程,亦造成「光烟雾」中隐含着不同的污染物,其中,请参阅图1所示,在每个工作天出现最高浓度的时段,彼此不同,在早上七点的上班时段,空气中一氧化氮的浓度,将达到最大值;随后,一氧化氮将因逐渐与氧气作用而减少,取而代之的是二氧化氮的浓度将逐渐增加,直到早上九点左右,将达到最大浓度;如果是晴朗的日子,阳光中的紫外线,会持续催化二氧化氮的裂解反应,造成在中午时分,空气中的臭氧浓度达到最大值。

12.反之,如果二氧化氮不进行上述的光化学反应,也会与空气中的水分子发生下列化学反应,而生成硝酸(hno3)及亚硝酸(hno2):

13.2no2 h2o

→

hno3 hno214.前述化学反应同时也会帮助空气中水汽的凝聚。但是,由于硝酸及亚硝酸的酸性极强,如果吸入含有这种液体微滴的空气,将对人体造成相当程度的伤害。再者,汽油挥发或燃烧所排放出的碳氢化合物(hc),还会与臭氧(o3)或原子态的氧(o*)发生下列化学反应,而产生醛类化合物(rcho)或是酮类化合物(rcor):

15.hc o*

→

hco

16.hc o3→

hco317.hco o2→

hco318.hco3 hc

→

rcho或rcor;

19.其中,hc是碳氢化合物,r代表烷基,rcho是醛类化合物,rcor是酮类化合物。另外,在氮氧化合物(no)及臭氧(o3)存在的状态下,碳氢化合物(hco3)还会进行下列化学反应,而产生过氧酰硝酸盐(peroxyacyl nitrates pans)及其他产物:

20.hco3 no

→

hco2 no221.hco3 o2→

o3 hco222.hco3 no2→

rco3no2(即pans) 其他产物

23.这些二氧化氮(no2)、臭氧(o3)、硝酸(hno3)、亚硝酸(hno2)、醛类化合物(rcho)、酮类化合物(rcor)、过氧酰硝酸盐(pans)及各种其他随的生成的有机化合物,都是「光烟雾」的二级污染物。

24.当这些排放废气及渗漏油气被人们吸入至身体后,轻者不仅会伤及人们的器官、

神经,严重者还可能会导致中毒而死亡,所以,为了避免这些排放废气及渗漏油气对人们身体造成伤害,世界各国相关业者及主管机关莫不汲汲营营地致力于研究,如何通过对这些排放废气及渗漏油气,执行对应的氧化及还原处理,而令其变成无毒气体后,始被安全地排放至大气中。尤其是,近三十年来,世界各国在环保及节能减碳意识逐渐高涨的强大压力下,莫不针对各式内燃机(无论燃烧液态或气态燃料的内燃机)所衍生的空气污染原因致力于多方面的研究及分析,现谨就其研究及分析结果,归纳出发生空气污染的下列重要原因:

25.1、燃料(无论液态或气态燃料)空气混合比:一般言,当各该内燃机所使用的燃料空气混合比较理论的燃料空气混合比为稀薄时,其所排出的co、hc会减少,但no

x

会增加,更稀薄时,no

x

也会减少,但容易熄火而使hc增加;反之,当各该内燃机所使用的燃料空气混合比较理论的燃料空气混合比为浓时,则no

x

会减少,但co、hc却会增加;

26.2、点火时期:当点火时期延迟时,各该内燃机燃烧室的温度会随的下降,令no

x

显著减少,燃烧缓慢的结果亦会使排气统维持在高温状态,促成氧化,从而使hc减少。

27.3、大气条件:大气中湿度增加及氧气浓度减少,会降低燃烧温度,而减少no

x

的发生。大气压力会影响进气压力、内燃机马力,但并不会直接影响燃烧温度,只会间接影响燃料空气混合比。

28.4、负荷及转数:负荷增大时,进气压力上升,结果燃烧温度升高,而令no

x

浓度增加。在相同负荷时,随转数上升,排出量也会跟着增加。

29.5、燃料质量:燃料的组成对co几乎没有影响,一般燃料的氢和碳比小时,燃烧温度高烯族及芳香族燃料no

x

排出较多,hc的排出亦受燃料质量影响。

30.6、各该内燃机的主要设计:如:行程容积、行程/内径比、表面积/容积比、燃烧室形状、火星塞位置、压缩比、进气孔、进气门构造、汽门正时等对排出污染物的成分影响非常大。

31.基于前述各式内燃机造成空气污染的重要原因,世界各国相关业界对于减少污染气体排放所采取的因应对策,视各式不同内燃机的设计,而有不同的处理对策;其中,有些用以减少co、hc,有些用以减少no

x

,更有些则可同时减少co、hc及no

x

的含量。现谨就目前已被广泛应用至各式内燃机的各种减少空污装置及设计,逐一扼要介绍如下:

32.1、加装自动调温式空气滤清器:由于,各该内燃机燃烧室内温度的变化,会改变燃料的雾化状态,而令各该内燃机运转性能不良,造成所排放的废气中co、hc等有害物质的浓度增加;因此,通过在各该内燃机上加装自动调温式空气滤清器,使吸入的空气温度始终能维持在适当的温度(如:40℃),即能有效提高温车(warm up)期间的运转性能,令燃料的雾化状态能随着各该内燃机燃烧室内温度的变化而改变,且能促使燃料雾化的进行,从而维持稳定的燃料空气混合比,使各该内燃机始终能运转在最佳状态,以大幅减少废气中co、hc等有害物质;

33.2、进气歧管及进气孔构形的改良:针对各该内燃机进汽歧管及进气孔的内径及内部形状,进行设计改良,令设计改良后的进汽歧管及进气孔能使燃料混合气被很均匀地分配到各燃烧室(即,气缸),从而使燃料得以被充分燃烧,以产生最佳的燃烧效能,且有效地减少废气中co、hc含量;

34.3、化油器构形的改良:针对各该内燃机的化油器构形进行设计改良,以令设计改良后的化油器及其内各油嘴的精密度增加,以能有效改善其阻风门控制统、怠速补偿及怠

速燃料切断装置等的效能,令燃料混合气能被很均匀地被分配到各燃烧室,使得燃料得以被充分燃烧,产生最佳的燃烧效能,从而有效地降低废气中co、hc含量;

35.4、减速时化油器控制装置的改良:针对各该内燃机的化油器中关于减速时排出废气的装置(如:节汽门开启器、缓冲器等)进行设计改良,以令设计改良后的化油器能在减速时有效减少废气的排出量,从而大幅降低废气中co、hc及no

x

含量。

36.5、燃烧室构形的改良:针对各该内燃机燃烧室构形进行设计改良,以令设计改良后的燃烧室,能令燃料得以充分燃烧,产生最佳燃烧效能,从而大幅降低排放废气中co、hc及no

x

含量;

37.6、使用稀薄的燃料混合气:虽然,减少co、hc的最根本办法就是使用较稀薄的燃料混合气,但是,一旦燃料混合气太稀薄时,则容易发生不容易燃烧的状况,且容易导致燃烧后速度变慢的问题;有鉴于此,业界乃应运而生地开发设计出一种名为cvcc(compound vortex controlledcombustion)的新发明技术,cvcc先以较浓的燃料混合气进行点火,然后,再以较稀薄的燃料混合气进行燃烧;

38.7、增设排气再循环装置(egr):根据研究,燃烧室内最高燃烧温度的下降,可减少no

x

,故可通过自排气歧管中取出一部份的排出气体,再将其回流至进汽歧管,即能使最高燃烧温度降低,从而大幅减少no

x

的产生;

39.8、增设能增加燃烧速度的各种不同装置:如:增设副进气门、燃烧室内增设凸出壁、加装两个火星塞等,以通过增加燃烧速度,令燃料得以充分燃烧,产生最佳的燃烧效能,从而大幅降低废气中的co、hc及no

x

含量;

40.9、增设二次空气供给装置:通过二次空气供给装置,使从燃烧室排出的co及hc能在排气歧管及触媒转换器内获得充分的氧气,俾据以执行氧化反应,令co及hc得以完全被氧化成co2及h2o,从而大幅减少co、hc及no

x

排出量;

41.10、点火装置的改良:为了确保点火统具备更可靠的点火性能,业界就此对点火装置亦做了许多改良,以期通过提高高压电,使火星塞能发出更强的火花;其中,尤以提高发火线圈能量所作的改良最多,其它如:变更火星塞形状、增大电极间隙、改良配线连接处及高压线等改良设计亦不胜枚举;最近被广泛用户则以电子点火装置、微电脑点火装置及直接点火装置为最多;

42.11、氧化触媒转换器的改良及增设:氧化触媒是使排放废气中co及hc被氧化成无害的co2及水蒸气h2o,而触媒仅是促进氧化的进行,本身并没有变化;

43.12、三元触媒转换器的改良及增设:三元触媒转换器使各该内燃机所排放的废气在通过其中时,其能将废气中有毒成份co及hc氧化成co2及h2o,且将no

x

还原成n2。三元触媒在理论的燃料空气混合比附近的狭窄区域对co、hc及no

x

等三种污染成份具有高度的净化作用,从而能大幅减少co、hc及no

x

的排出量;

44.13、增设燃料喷射装置:使用燃料喷射供给装置的各式内燃机,由于可严格且精准地控制燃料的喷量、喷射时间及燃料空气混合比,因此,亦能同时有效减少co、hc及nox的产生;

45.14、增设渗漏油气的还原装置;通过增设该还原装置将能自曲轴箱及油箱回收渗漏及挥发的油气,且将回收油气反投至进气统,使其被完全燃烧掉,从而使渗漏及挥发的油气不会被排放至各式内燃机之外。

46.无论业界对各该内燃机进行前述何种改良设计,事实上,截至目前为止,各该内燃机所排放的有害污染物质仍持续地荼毒着我们这脆弱的生态环境,而令生态环境逐渐恶化到难以恢复正常的程度,且随着臭氧层出现破洞及温室效应的产生,极端气候亦已严重地影响到人类的正常生活,有鉴于此,世界各国对于生态保护及公害防制等议题已不得不立法做出积极的响应,然而,详细审究前述各种处理对策,虽皆立意良善,但却充其量仅能治标,而无法根本且彻底地解决各该内燃机所造成的空气污染问题。按,解决各该内燃机所造成的空气污染问题,其最根本的方法除了要减少各式内燃机的使用之外,还必须要有效地提升燃料的能量效率,以期燃料在燃烧过程中不仅能获得最佳的燃烧,以产生最大的动力,还令其中有害的污染物质能在该最佳的燃烧过程中消失殆尽,而不致残留在所排放的废气中。如此,始能积极达成降低石化燃料使用量,且有效实现低污染或零污染的废气排放目标,唯有如此,才能给予后续世代一个干净、舒适的永续生存空间。

47.据此,如何针对目前市面上所使用的各式内燃机中所燃烧的燃料(无论液态或气态燃料)利用一结构简单且易于实现至各该内燃机上的一新颖装置,令该新颖装置在燃料被供应至各该内燃机燃烧室前,能长效地对燃料执行提升能量效率的转化处里,以有效提升燃料的燃烧效能,从而令燃料被输入至各该内燃机燃烧室后,得以被充分地燃烧,不仅能据以产生最大的动力,还能使其中所含的前述有害污染物燃烧殆尽,而不致残留在其所排放的废气中,从而确保新旧车辆或新旧产业均能以极容易负担的改善成本,具体实现节能减碳及防治空污的最佳效果,以快速且有效地降低石化燃料的使用量及其所造成的前述空污公害问题,即成为目前世界各国及相关业者亟欲解决的一重要议题,亦为本发明欲在后续进行深入探讨的一重要课题。

技术实现要素:

48.有鉴于前述诸多传统处理对策,在耗尽所费不赀的研发及改善成本后均仅能实现治标,却无法根本且彻底地解决各该内燃机所造成空污问题的窘境,发明人经过长久努力研究与实验,终于开发设计出本发明的一种能长效提升燃料能量效率的纳米贵金属远红外线的能量转化装置及其制作方法,以期该纳米贵金属远红外线的能量转化装置,能利用其表面附着的贵金属纳米粒子作为高效率的能量转换材料,大幅吸收周遭光能及热能,以有效激发远红外线粒子将光能及热能转换成远红外线,并将其回投至即将被供应至一内燃机燃烧室的燃料(无论液态或气态的燃料),从而使原本呈长链状的碳氢化合物燃料分子,能因远红外线造成的分子振荡,而裂解成呈短链状的碳氢化合物燃料分子,以有效提升其燃烧效能,令燃料被输入至各该内燃机燃烧室后,得以被充分地燃烧,不仅能据以产生最大的动力,还使其中所含的前述有害污染物能在充分的燃烧过程中消失殆尽,而不致残留在其所排放的废气(co2)及废水(h2o)中,从而确保新旧车辆或新旧产业均能以极容易负担的改善成本,具体实现节能减碳及防治空污的最佳效果,以快速且有效地降低石化燃料的使用量及其所造成的前述空污公害问题。

49.本发明的一目的,是提供一种能长效提升燃料能量效率的纳米贵金属远红外线的能量转化装置的制作方法,该制作方法利用温差作用所产生的渗透效应,使得一含纳米贵金属粒子、远红外线粒子及介质粒子的第一水溶液能顺利地渗入至一由多孔性材料制成的能量转化材料表面及孔洞中,以在该能量转化材料经高温处理而完全干燥后,能在其表面

及孔洞中形成一层含纳米铂金粒子及远红外线粒子的复合薄膜,使得该能量转化材料所形成的能量转化装置,被安装至各式内燃机的燃料供应管路时,该复合薄膜所产生的远红外线能对流经其中的燃料,长效地执行提高能量效率的转化处理,待呈长链状碳氢化合物的燃料分子因该复合薄膜所产生的远红外线,被裂解成呈短链状碳氢化合物的燃料分子后,该燃料始依序被投入至各该内燃机的燃烧室,进行燃烧。如此,即能令该燃料发挥最佳的燃烧效率,不仅因此而能令各该内燃机产生最大的动力,还令燃料中所含的各式污染物能因该最佳燃烧效率而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中,从而确保新旧车辆或新旧产业均能以极容易负担的改善成本,具体实现节能减碳及防治空污的最佳效果,以快速且有效地降低石化燃料的使用量及其所造成的前述空污公害问题。

50.本发明的另一目的,是在该方法还包括利用温差作用所产生的渗透效应,使得一含纳米黄金粒子及介质粒子的第二水溶液能顺利地渗入至前述能量转化材料表面及孔洞中,以在该能量转化材料经高温处理而完全干燥后,能在其表面及孔洞中形成一层含纳米铂金粒子、纳米黄金粒子及远红外线粒子的复合薄膜,使得该能量转化装置被安装至各式内燃机的燃料供应管路时,该复合薄膜所产生的远红外线不仅能对流经其中的燃料(无论液态或气态的燃料),长效地执行提高能量效率的转化处理,令呈长链状碳氢化合物的燃料分子被裂解成呈短链状碳氢化合物的燃料分子,还能长效地对这些短链状燃料分子执行增加含氧量的转化处理,以令该燃料能发挥更佳的燃烧效率,不仅令各该内燃机能产生最大的动力,还令燃料中所含的各式污染物能因该更佳的燃烧效率而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中,从而确保新旧车辆或新旧产业均能以最极容易负担的改善成本,具体实现节能减碳及防治空污的最佳效果,以快速且有效地降低石化燃料的使用量及其所造成的前述空污公害问题。唯有如此,始能积极达成降低石化燃料使用量,且彻底实现低污染或零污染的废气排放目标,从而真正给予后续世代一个干净、舒适的永续生存空间及环境。

51.本发明的又一目的,是提供一种能长效提升燃料能量效率的纳米贵金属远红外线的能量转化装置,该能量转化装置由至少一能量转化材料组合而成,各该能量转化材料的表面形成有一层含纳米贵金属粒子及远红外线粒子的复合薄膜,其中,该纳米贵金属粒子会激发该远红外线粒子产生远红外线,该能量转化装置中沿着轴向形成至少一燃料通道;如此,当这些能量转化装置分别被安装至一内燃机的燃料供应管路后,该燃料供应管路内所运送的燃料即能顺利地通过各该燃料通道,且在该复合薄膜对其施加提升能量的转化处理,待呈长链状碳氢化合物的燃料分子因该复合薄膜所产生的远红外线,被裂解成呈短链状碳氢化合物的燃料分子后,始依序被投入至各该内燃机的燃烧室,进行燃烧,以使该燃料不仅能发挥最佳的燃烧效率,而令各该内燃机能产生最大的动力,还令燃料中所含的各式污染物能因该最佳燃烧效率而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中,从而确保新旧车辆或新旧产业均能以最极容易负担的改善成本,具体实现节能减碳及防治空污的最佳效果,以快速且有效地降低石化燃料的使用量及其所造成的前述空污公害问题。

52.本发明的又另一目的,前述能量转化装置的该复合薄膜中还包含纳米黄金粒子;如此,当这些能量转化装置分别被安装至一内燃机的燃料供应管路后,该燃料供应管路内所运送的燃料即能顺利地通过各该燃料通道,使得该复合薄膜不仅能对流经其中的燃料,长效地执行提高能量效率的转化处理,令呈长链状碳氢化合物的燃料分子被裂解成呈短链

状碳氢化合物的燃料分子外,还能长效地对这些短链状燃料分子执行增加含氧量的转化处理,以令该燃料能发挥更佳的燃烧效率,不仅令各该内燃机能产生最大的动力,还令燃料中所含的各式污染物能因该更佳的燃烧效率而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中,从而确保新旧车辆或新旧产业均能以极容易负担的改善成本,具体实现节能减碳及防治空污的最佳效果,以快速且有效地降低石化燃料的使用量及其所造成的前述空污公害问题。

53.为便贵审查委员能对本发明的目的、技术特征及其功效,有更进一步的认识及了解,现特举若干实施例,并配合附图,详细说明如下:

附图说明

54.图1为都市光烟雾在一天不同时段的浓度分布示意图;

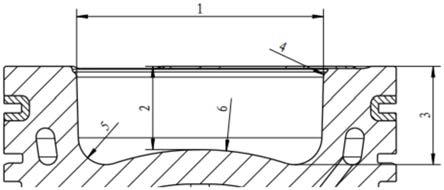

55.图2为由颗粒状过筛材料所组成的过筛装置被安装至燃料供应管路的纵剖面示意图;

56.图3为由圆柱体状过筛材料所组成的过筛装置被安装至燃料供应管路的纵剖面示意图;

57.图4为本发明的第一个较佳实施例的制作方法的流程示意图;

58.图5为本发明过筛材料表面上烧结且涂布纳米铂金粒子、纳米黄金粒子及远红外线粒子的复合材料后执行提升能量转化处理的剖面示意图;

59.图6为本发明的第二个较佳实施例的制作方法的流程示意图;

60.图7为本发明的第三实施例的能量转化材料的示意图;及

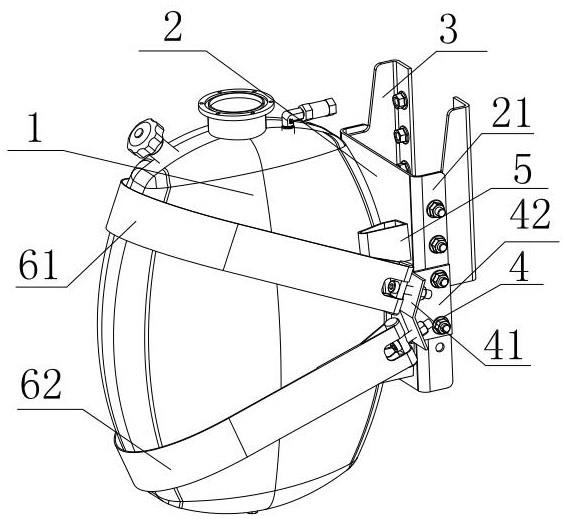

61.图8为本发明的第三实施例的能量转化装置的示意图。

62.附图标记说明:

63.能量转化装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

1、2、8

64.能量转化材料

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10、20、70、80a、80b

65.孔洞

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

101、201、701

66.燃料通道

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

102、202

67.燃料供应管路

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ368.燃料

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ469.介质粒子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

50

70.远红外线粒子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

51

71.纳米铂金粒子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

52

72.纳米黄金粒子

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

54

73.光能

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

60

74.热能

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

61

75.远红外线

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

62

76.复合薄膜

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

702、802、803

77.辅助薄膜

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

703

78.步骤

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ…ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

401~404、601~604

具体实施方式

79.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明作进一步的详细说明。

80.现今被普遍使用的远红外线原料可被概分为两种,其一是具有远红外线放射能量的天然矿石,如:麦饭石、花岗石、白云石、蛇纹石及硅矿等,另一则是利用特殊原料高温烧结而成的远红外线陶瓷,目前,业界主要将这些远红外线原料研磨成粉末后,混进高分子纤维原料内,经抽丝、纺纱及织布等工艺,制作出远红外线蓄热保温的纤维制品;其中,最引人注意的是能产生对人体最有益的4μm~14μm波长(即生育光线)的远红外线产品,尤其是,对于生活在寒冷气候的老年人,由于运动量较少且体力较弱,极容易产生许多病变,故通过使用远红外线蓄热保温的纤维制品,吸收来自太阳光能及人体自身所释放出的热能,再转变而放射出4μm~14μm波长的远红外线,即能有效提高老年人身体的保温效果,从而达成促进血液循环及活化细胞,增进身体健康的功能与效果。

81.一般而言,血液中的水分子通常是由单水分子及大水分子团混合存在,当4μm~14μm波长的远红外线或电磁波)照射大水分子团时,会诱使大水分子团震荡分散,造成大水分子团裂解细化成单水分子;待远红外线供给能量终止后,已细化的单水分子又会逐渐团聚,而回复成大水分子团,因此,若能于人体表面持续产生远红外线,令远红外线能持续地与水分子产生共振作用,使得水内的大水分子团持续地裂解细化,进而活化人体内的水分子,即能有效达成活化人体内组织细胞,促进血液循环,增进新陈代谢的功能与效果。

82.目前存在具远红外线辐射特性的材料有很多种,常见能产生远红外线辐射性物质的材料(以下简称「远红外线材料」),依其化学结构的不同,可概分为下列五种:

83.(1)氧化物:如:氧化铝(al2o3)、氧化锆(zro2)、氧化镁(mgo)、氧化钛(tio2)、氧化硅(sio2)等;

84.(2)碳化物:如:碳化锆(zrc)、碳化硅(sic)、碳化硼(b4c)、碳化钽(tac)等;

85.(3)硼化物:如:硼化钛(tib2)、硼化锆(zrb2)、硼化铬(crb2)等;

86.(4)硅化物:如:硅化钛(tisi2)、硅化钼(mosi2)、硅化钨(wsi2)等;及

87.(5)氮化物:如:氮化硅(si3n4)、氮化钛(tin)等。

88.这些远红外线材料中,被业界使用最多的是氧化物,其次为碳化物,因此,虽然在本发明的以下实施例中仅以上述氧化物类远红外线材料粒子为例,进行说明,但是本发明并不局限于此,亦能根据实际需要,在本发明的其它实施例中以碳化物类或其它类远红外线材料粒子取代该氧化物类远红外线材料粒子,据此,在本发明的后续说明及主张中所述及的远红外线粒子指前述任一种类远红外线材料粒子,或由前述多种类远红外线材料粒子混合而成者,合先陈明。

89.一般而言,汽油(gasoline,即前述石化燃料)乃原油蒸馏产物的一部分,主要由五个碳至十个碳组成的碳氢化合物,沸点介于十五摄氏度至二百摄氏度间。通常油田所生产的原油仅含百分的十至四十(平均约百分的二十七)的汽油。组成汽油的碳氢化合物的构造计有石腊烃(亦即,链状烃(paraffins))、环状烃(naphthenes)及芳香烃(aromatics)等;其中,以石腊烃为构成汽油的主要成分。近世纪以来,世界各国由于汽车数量急剧增加,汽油需求量亦随的日益增多,业界为了提高原油所含的汽油比率,乃特别利用高温将其中的高分子碳氢化合物裂解成较小分子的汽油;反之,亦可从较小分子的汽油聚合成较大分子的

汽油。如此,除了原油内原本已存在的汽油外,加上因裂解或聚合而形成者,即能令原油含汽油的百分比调高至达百分的七十。尔后,为了提高汽油质量,使其在引擎内燃烧时能有更佳的燃烧效果。业界还发展出一些很奥秘的炼油过程,诸如将长链状的碳氢化合物环状化而形成环状烃,再令环状烃经下列三大反应,而脱氢(dehydrogenation)成为芳香烃:

90.一、裂解作用(cracking);

91.二、聚合作用(polymerization);及

92.三、脱氢作用(dehydrogenation)。

93.由于,此种经由改变碳氢化合物分子结构所形成的汽油,具有较高的辛烷值(octane rating),故无需再通过加入四乙烷铅(tetraethyl lead,pb(c2h5)4)来提高其辛烷值。一般而言,汽油在汽车引擎(即,前述内燃机)的汽缸内被引燃时,首先,是在各该汽缸内引爆,接着,才会导致损伤引擎的二次爆炸,由于二次爆炸会造成引擎的震动,为了减低引擎的撞震,化学家们乃在实验室里试着加入不同化学试剂来观察其对于防震的效果,实验结果发现,四乙烷铅具有显著的防震效果,且仅需在一加仑汽油中加入一至三cc的四乙烷铅,即能使引擎撞震减低至近乎完全消失的程度;同时,化学家们还以不同成份的汽油来观察其对引擎撞震的效果,结果发现由纯异辛烷组成的汽油所产生的撞震最小,乃定义异辛烷的辛烷值为一百,另以足以造成相当撞震的正庚烷为零,且据以作为辛烷值的指标,将所有碳氢化合物或燃料燃烧时所造成的撞震相对于由异辛烷及正庚烷所定出的指标。

94.公元1951年,李文斯顿(livingston)发现,凡含构造基(structural group)的碳氢化合物均具有抑制汽油氧化,而减低撞震的特性。因此,具有环键的碳氢化合物,如:芳香烃与环状烃均因含有支状(branching)的异烷烃,而需在相当高温状态下燃烧始会氧化;至于长链状的石腊烃则在低温状态下即会氧化,导致随后发生的燃烧会产生撞震而损害引擎。据此,增加链状烃的分支数目,将使氧化温度及辛烷值增高,诸如分子式均为c8h

18

的碳氢化合物,将因所含分支数目的不同,其氧化温度及辛烷值均会因分支数目增加而升高;至于环状烃与芳香烃通常均较石腊烃具有较高的辛烷值,此乃因环状烃与芳香烃在构造上具环状构造且较为致密所致;反之,如果将长链状的石腊烃加入环状烃中,将减低其辛烷值。

95.环状烃中对称状的分子,其辛烷值高于非对称状的分子;因此,为了不在汽油中添加额外的添加剂,却仍能增加其辛烷值,业界所研拟出的最佳方法将石腊烃与环状烃转变成芳香烃,这也成为炼油过程中的一重要技艺。此外,构成汽油的碳氢化合物中最有用者为苯,苯为石油化学的主要原料;许多石油副产品均可由苯炼制而成;至于苯本身亦可由甲基环戊烷(methycyclopentane)、环己烷(cyclohexane)及己烷等在以白金为催化剂的催化下制成。

96.有鉴于白金(platinum,又称铂金)是一种化学性极为稳定的惰性贵金属,其在正常形式下,虽为银色,但若将其制作成纳米级微粒,其颜色将会由银色转变为黑色,亦因此而被称的为「铂黑」,此时,由于尺寸效应及大比例的表面积效应,将使铂金从惰性物质转变成活性极佳的催化剂,能产生近似原子的特性,且带有电位,能通过将电位传达给活性氧的方式,达到抗氧化作用,此外,由于纳米铂金粒子对光能及热能的反射率极低,通常低于1%,亦即大约几微米的直径就能完全消光,而成为一高效率的能量转换材料。

97.基于纳米铂金粒子、远红外线粒子及汽油的前述特性,发明人乃思及利用纳米铂金粒子及远红外线粒子的特性,研发出一种能长效提升燃料能量效率的纳米贵金属远红外

线的能量转化装置及其制作方法,以使纳米铂金粒子能稳固地附着在远红外线粒子上形成纳米复合薄膜,令该纳米复合薄膜无论在有光或无光的环境中,均能通过纳米铂金粒子有效率地吸收环境周遭所散发的热能或光能,以激发远红外线粒子长效地产生远红外线,该纳米复合薄膜能被烧结及涂布至一由多孔性材料制成的一能量转化材料或装置的表面及孔洞中,使得该能量转化材料或装置被安装至一内燃机的燃料供应管路时,前述因激发所产生的远红外线,会被投入至即将被供应至各式内燃机燃烧室进行燃烧的燃料,以对该燃料执行提升能量的转化处理,从而有效激发该燃料所具备的最佳能量效率,令其在各该内燃机燃烧室中能被完全燃烧,而产生最大的动力,且令燃料中所含的前述污染物还能因该高效率的燃烧而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中。

98.此外,由于其它贵金属(如:钯(pd)及镍(ni)等)被纳米化后,亦会变成黑色(如:钯黑或镍黑),对光能及热能亦具有极低的反射率,因此,虽然在本发明的下列实施例中,以纳米铂金粒子为例,进行说明,但本发明并不局限于此,在本发明的其它实施例中,亦能根据实际的需要,使用其它纳米贵金属粒子。据此,在本发明的后续说明及主张中所述及的纳米贵金属粒子,并不局限于纳米铂金粒子,而泛指所有被纳米化后会变成黑色的纳米贵金属粒子,或由前述多种纳米贵金属粒子混合而成者,合先陈明。

99.请参阅图2及3所示,本发明的能量转化装置1能够由多个能量转化材料10所构成,或者,能量转化装置2亦能够只由单一个能量转化材料所构成,意即,本发明所称的能量转化装置1除了能够由多个能量转化材料10所组合而成之外,能量转化装置2本身亦能够相当于能量转化材料,合先陈明。该能量转化材料会呈颗粒状(如图2)或柱状体(如图3),其能由多孔性材料(如:陶瓷材料、或其它具远红外线辐射特性的多孔性材料)制作而成,使得表面及其内均匀分布有多个孔洞101、201,且该能量转化装置1、2中沿着轴向会形成至少一燃料通道102、202,如此,复请参阅图2及3所示,当该能量转化装置1、2分别被安装至一内燃机的燃料供应管路3后,该燃料供应管路3内所运送的燃料4(无论液态或气态的燃料)即能顺利地通过各该燃料通道102、202,且在该能量转化装置1、2对其施加提升能量效率的转化处理后,始依序被投入至各该内燃机(即,引擎)的燃烧室(即,气缸),进行燃烧。

100.现就本发明的制作方法,进行说明,复请参阅图2及3所示,在第一实施例中,工作人员能先将纳米铂金粒子、远红外线粒子及介质粒子(如:还原剂、水溶性压克力粉末及水性黏着剂)添加至一水溶液中,以利用温差作用所产生的渗透效应,使得纳米铂金粒子、远红外线粒子及介质粒子能随着该水溶液渗入至该能量转化材料10(或能量转化装置2)的表面与孔洞101中;再以高温将渗入该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面及孔洞101(或孔洞201)中的介质粒子熔融,而令其与纳米铂金粒子及远红外线粒子结合在一起,一同均匀地被烧结及涂布在该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面及孔洞101(或孔洞201)中,而形成一层纳米铂金粒子及远红外线粒子膜。在此特别一提者,本发明能够逐一对各个能量转化材料10分别执行前述制作方法,或是能先将多个能量转化材料10组合成该能量转化装置1,再执行述制作方法,合先叙明。

101.承上,以第一实施例来说,请参阅图2及4所示,该制作方法会包括下列步骤:

102.(401)将水溶性铂金盐、远红外线粒子及介质粒子等成份,依预定的重量百分比,均匀地混合入水中,形成一第一混合溶液,其中,由于水溶性铂金盐能完全溶解于该第一混合溶液中,而在该第一混合溶液中解离出铂金离子,且各该铂金离子极易与各该远红外线

derivative),其能使远红外线粒子均匀地分散在该第一混合溶液中,而不致发生沉淀或淤积结块的现象;及

112.(6)水溶性黏着剂:其重量百分比为0.2%~10%,该水溶性黏着剂用以包覆在该第一混合溶液中均匀且分散的远红外线粒子及铂金纳米粒子表面,在该第一实施例中,该水溶性黏着剂包含聚尿酯树脂(urethanepolymer)、n-甲基比咯酮(n-methyl pyrrolidinone)及三乙胺(triethylamine)等成份。

113.另外,本发明亦能视实际的需要,在调制该第一混合溶液的过程中,依预定的重量百分比,直接加入500~2,000ppm.的纳米铂金粒子,以取代该水溶性铂金盐及还原剂,待均匀混合成后,亦能得到本发明所需的该第一混合溶液。

114.由于,该第一混合溶液中的纳米铂金粒子,能在该第一混合溶液的调制过程中,均匀且稳固地附着在各该远红外线粒子表面上,故,当远红外线粒子被烧结且涂布至该能量转化材料10表面及孔洞101中,而制作出该能量转化装置1时,请参阅图5所示,该纳米复合薄膜中的远红外线粒子51能通过该介质粒子50均匀地分布在各该能量转化材料10表面及孔洞101中,此时,由于远红外线粒子51的表面上还均匀且稳固地附着有纳米铂金粒子52,又因纳米铂金粒子52对光能60及热能61具有极低的反射率(低于1%)。如此,复请参阅图2及3所示,当该能量转化装置1、2被安装至一内燃机的燃料供应管路3后,该燃料供应管路3内所运送的燃料4即能顺利地通过这些能量转化装置1、2,而在这些能量转化装置1、2对该燃料4施加提升能量效率的转化处理后,始依序被输入至各该内燃机的燃烧室,进行燃烧。

115.承上,由于在前述提升能量效率的转化处理过程中,这些能量转化装置1、2的远红外线粒子51能充分利用这些铂金纳米粒子52,作为高效率的能量转换材料,充分地吸收各该内燃机及其周遭的光能60及热能61,并将其转换激发出4μm~14μm波长的远红外线62,且回投至该燃料4,使得流经该能量转化装置1、2的燃料4分子及原子产生共振,促使其由长链状氢氧化合物的燃料分子,因振动而裂解成为短链状氢氧化合物的燃料分子,而激发出该燃料4的最大能量效率,如此,即能令该燃料4发挥最佳的燃烧效率,不仅能因此令各该内燃机产生最大的动力,还令该燃烧4中所含的前述污染物能因该最佳的燃烧效率而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中。依本发明所制成的能量转化装置1、2,经实验测试证明,确实能大幅降低各该内燃机的耗油率达8%。

116.另外,虽然黄金(au)亦是一种非常稳定的材料,但是,基于纳米黄金粒子所具备的独特电位特性,令其对氧具有极强的吸附力,因此,其能被当作触媒使用,此外,根据日本科学家的发现,纳米黄金粒子还是一种能令一氧化碳氧化成二氧化碳的触媒,而因此常被用于制作口罩、防毒面具、热水器等产品,以有效避免及防止发生一氧化碳中毒事件。另外,黄金触媒与工业上常用的白金触媒相较,白金触媒必需在高温下进行反应,且不能有水汽;反之,纳米黄金触媒在室温下就能进行反应,且不受水汽影响;现谨针对前述纳米白金粒子及纳米黄金粒子的光触媒效果,扼要说明如下:

117.一般而言,白金及黄金在被纳米化后,由于其晶粒尺寸会变得与光波相当或更小,此一尺寸效应将会导致其导带及价带的间隔增加,而使得其光吸收能力显著增强,如此,在光照射下,当一个具有一定能量的光子,或具有超过半导体带隙能量的光子,射入至白金纳米粒子或黄金纳米粒子的半导体电子结构时,一个电子会从价带被激发到导带,而留下一个空穴,价带的孔穴会把周围环境中的羟基电子抢夺过来,而使羟基变成自由基,故能作为

强氧化剂。

118.发明人基于前述纳米白金粒子及纳米黄金粒子所具备的光触媒及强氧化特性,亦思及利用这些特性,以期不仅能有效提升这些远红外线粒子的能量转换效率,还令本发明的能量转化装置1、2能具备更佳的触媒或催化作用,而使得流经该能量转化装置1、2的燃料4,因该更佳的触媒或催化作用,而能有效地增加其中的含氧量,从而令该能量转化装置1、2能更快速且更稳定地为燃料4提供提升能量效率的最佳转化效果;据此,复请参阅图2、3所示,在本发明的一第二实施例中,还包括将纳米黄金粒子及介质粒子(如:水溶性压克力粉末及水性黏着剂等)等成份,依预定的重量百分比,均匀地混合入一水溶液中,以形成本发明所需的一第二混合溶液;然后,利用温差作用所产生的渗透效应,使得这些纳米黄金粒子及介质粒子能随着该第二水溶液渗入至该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面及孔洞101(或孔洞201)中;最后,再以高温将渗入该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面及孔洞101(或孔洞201)中的介质粒子熔融,而令这些纳米黄金粒子能与其上的纳米铂金粒子及远红外线粒子结合在一起,一同烧结且涂布在该能量转化材料10(或能量转化装置2)上,而形成一层含纳米黄金粒子、纳米铂金粒子及远红外线粒子的复合薄膜,请参阅图6所示,该第二实施例的制作方法包括下列步骤:

119.(601)将纳米黄金粒子及介质粒子等成份,依预定的重量百分比,均匀地混合入水中,以形成该第二混合溶液,待这些成份在该第二混合溶液中均匀混合后,令该第二混合溶液保持在该第一温度(如:室温25~30摄氏度);

120.(602)将前述第一实施例所制成的能量转化材料10(或能量转化装置2)放入至一烘箱,烘烤至第二温度(如:75~95摄氏度),且保持在该第二温度1~2小时后,将能量转化材料10(或能量转化装置2)置入该第二混合溶液,使得该第二混合溶液能利用温差作用所产生的渗透效应,令这些纳米黄金粒子及介质粒子能随着该第二混合溶液均匀地渗入至该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面及孔洞101(或孔洞201)中;

121.(603)然后,将该能量转化材料10(或能量转化装置2)重新放入至一烘箱,烘烤至该第二温度(如:75~95摄氏度),且保持在该第二温度1~2小时,以使该能量转化材料10(或能量转化装置2)内所含的水份挥发殆尽后,令其静置至室温;及

122.(604)最后,将该能量转化材料10(或能量转化装置2)放入至一高温烧结炉,在两小时内,对该能量转化材料10(或能量转化装置2)加热至该第三温度(如:175~200摄氏度);然后,在六小时内,对该能量转化材料10(或能量转化装置2)加热至该第四温度(如:500~700摄氏度),此时,由于这些介质粒子的材料特性与该能量转化材料10(或能量转化装置2)的材料特性相近似,故,可通过该高温烧结炉所施加的高温,令该介质粒子熔融,而令这些纳米黄金粒子能与这些纳米铂金粒子及远红外线粒子一同烧结且涂布至该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面及孔洞101(或孔洞201)中,而形成一层含纳米黄金粒子、纳米铂金粒子及远红外线粒子的复合薄膜。

123.复请参阅图6所示,在该第二实施例中,该第二混合溶液由水、纳米黄金粒子、水溶性压克力粉末及水性黏着剂等成份,依下列重量百分比,均匀混合而成:

124.(1)水:其重量百分比为35%~97%;

125.(2)纳米黄金粒子:其含量为500~1,500ppm,因纳米黄金粒子具有亲氧特性,故极易在前述烧结过程中,与远红外线粒子上的氧键结,而均匀地附着在远红外线粒子表面上;

126.(3)水溶性压克力粉末:其重量百分比为2%~30%,该水溶性压克力粉末一水溶性分散剂,其作用在溶解于水中后,能使纳米黄金粒子均匀且分散地悬浮在该第二混合溶液中,在本发明的前述实施例中,该水溶性压克力粉末为一聚丙烯酸衍生物(polyacrylic acid derivative),能使这些纳米黄金粒子均匀地分散在该第二混合溶液中,而不致发生沉淀或淤积结块的现象;及

127.(4)水溶性黏着剂:其重量百分比为0.2%~10%,该水溶性黏着剂用以包覆在该第二混合溶液中均匀分散的这些纳米黄金粒子的表面上,在该第二实施例中,该水溶性黏着剂包含聚尿酯树脂(urethane polymer)、n-甲基比咯酮(n-methyl pyrrolidinone)及三乙胺(triethylamine)等成份。

128.复请参阅图2、3及5所示,待完成本发明的前述第二实施例后,该能量转化装置1、2即能分别利用其上这些远红外线粒子51上所附着的这些纳米铂金粒子52及这些纳米黄金粒子54,执行提高能量效率的转化处理,以在无论有光或无光的环境中,均能非常有效率地吸收各该内燃机及其周遭的光能60及热能61,并将其顺利转换激发出4μm~14μm波长的远红外线62,且回投至燃料4,使得流经该能量转化装置1、2的燃料4分子及原子产生共振,以加快转化处理的化学反应速率,促使燃料4由呈长链状氢氧化合物的分子结构,因振动而快速、顺利且稳定地被裂解成呈短链状氢氧化合物的分子结构,同时,还能通过这些纳米黄金粒子54的强氧化作用,大幅增加这些呈短链状氢氧化合物的分子结构中的含氧量,从而令经本发明转化处理后的燃料4在燃烧时,能有效地激发出其最大的能量效率。

129.此外,经实验测试证明,本发明的前述第二实施例所制成的能量转化装置1、2,确实能大幅降低各该内燃机的耗油率达15%。据此,本发明的该能量转化装置1、2显然能令燃料4发挥最佳燃烧效率,不仅能因此令各该内燃机产生最大的动力,还令燃料4中所含的前述污染物能因该最佳燃烧效率而消失殆尽,不致残留在各该内燃机所排放的废气中。如此,始能积极达成降低石化燃料使用量,且有效实现低污染或零污染的废气排放目标,唯有如此,才能给予后续世代一个干净、舒适的永续生存空间及环境。

130.以上所述,仅本发明的若干最佳具体实施例,但本发明的特征并不局限于此,任何本领域技术人员,根据本发明的设计理念,无论将本发明前述第一最佳实施例及第二最佳实施例的步骤顺序做任何的调整,只要其能令这些纳米黄金粒子、这些纳米铂金粒子及远红外线粒子一同烧结且涂布至该能量转化装置1、2表面及孔洞101、201中,形成一层含纳米黄金粒子、纳米铂金粒子及远红外线粒子的复合薄膜,以在无论有光或无光的环境中,均能对流经这些能量转化装置1、2的燃料4,长效地执行前述提升能量效率及含氧量的转化处理,皆应涵盖在以下本发明的申请专利范围中。不仅如此,任何本领域技术人员,根据本发明的设计理念,以前述其它类远红外线粒子替代该氧化物类远红外线粒子,或以其它等效的纳米贵金属粒子替代该纳米铂金粒子或该纳米黄金粒子,亦皆应涵盖在以下本发明的申请专利范围中。

131.再者,虽然本发明前述实施例中所使用的纳米黄金粒子具有强氧化特性,但是,其在吸附氧的同时,亦会因此而吸引其它污染物(如:粉尘等),造成这些能量转化装置1、2的表面被这些污染物覆盖,从而对后续能量转换效率造成负面影响,因此,为了解决此一问题,在本发明的其它实施例中,该复合薄膜还包含纳米铈(ce)粒子,其中,纳米铈(ce)粒子能够在ce/ceo间相互转换,且氧化铈(ceo)本身具有自我清洁(self-cleaning)的特性,能

够据以有效去除能量转化材料10(或能量转化装置2)表面所吸附的污染物,令该能量转化材料10(或能量转化装置2)表面始终维持在于净状态,从而使该能量转化装置1、2始终能长效地发挥预期的能量转换效率。另外,在本发明的其它实施例中,由于钌(ru)与铑(rh)等纳米粒子亦能在搭配纳米铂金粒子后,产生强效的吸氧作用,现仅以纳米钌粒子为例,其与纳米铂金粒子间亦会因形成下列公式所示的化学反应,而使各该纳米铂金粒子始终拥有清洁的表面,从而使这些量转化材料10(或能量转化装置2)能对流经其中的燃料激发出最大的能量效率:

132.2ru

oh

pt-co

→

pt 2ru co2 h2o。

133.承上,在本发明的其它实施例中,除了在复合薄膜中增加纳米铈粒子、纳米钌粒子、纳米铑粒子以外,本发明的能量转化装置还包括下列实施形式,以达成本案预期的前述功效,请参阅图7所示,在本发明的第三实施例中,能量转化材料70除了在其表面与孔洞701中形成该复合薄膜702的外,该复合薄膜702的外层还披覆有至少一层辅助薄膜703,其中,该辅助薄膜703内所含有的另一纳米贵金属粒子,会不同于该复合薄膜702中所含有的纳米贵金属粒子,举例来说,该复合薄膜702包含纳米铂金粒子与纳米黄金粒子,该辅助薄膜703则包含纳米铈粒子,意即,本发明的能量转化材料于实际使用上,能够具有单一膜层(即,复合薄膜)或多膜层,在此特别一提者,本发明所称的辅助薄膜指其内不含远红外线粒子的膜层,合先叙明。

134.另外,在本发明的第四实施例中,请参阅图8所示,能量转化装置8能包括二种以上的能量转化材料80a、80b,且每一种能量转化材料80a、80b上所含的纳米贵金属粒子种类或数量,互不相同,现列举该第四实施例的各种形式如下,仅供参考:

135.(a1)全部种类不同,数量亦不同:能量转化材料80a的复合薄膜802中,包含纳米铂金粒子与纳米黄金粒子,能量转化材料80b的复合薄膜803中,则包含纳米铈粒子;

136.(a2)全部种类不同,但数量相同:能量转化材料80a的复合薄膜802中,包含纳米铂金粒子,能量转化材料80b的复合薄膜803中,则包含纳米黄金粒子;或

137.(a3)部份种类相同,但数量不同:能量转化材料80a的复合薄膜802中,包含纳米铂金粒子、纳米黄金粒子与纳米铈粒子,能量转化材料80b的复合薄膜803中,则包含纳米黄金粒子与纳米铈粒子。

138.再者,虽然图8中的能量转化材料80a、80b仅设有单一膜层,但在本发明的其它实施例中,并不以此为限,各个能量转化材料80a、80b同样能为多膜层(包含复合薄膜及/或辅助薄膜),如此,业者即可根据不同车辆的需求,自行调整不同能量转化材料80a、80b的颗数,以申请人的实际测试来说,以180颗能量转化材料组成一个能量转化装置,其中,22颗能量转化材料的表面膜层(复合薄膜及/或辅助模层)含有纳米钌(ru)粒子,53颗能量转化材料的表面膜层含有纳米黄金(au)粒子,55颗能量转化材料的表面膜层含有纳米铂金(pt)粒子,50颗能量转化材料的表面膜层含有纳米铈(ce)粒子,且前述纳米贵金属粒子在各自膜层中约占1000ppm左右;如此,其省油率相较于未设有能量转化装置的车辆来说,达到了大于96%的效果。

139.以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护

范围之内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。