1.本技术属于车辆发动机运行控制技术领域,具体涉及一种减少发动机湿壁效应的控制方法以及控制装置。

背景技术:

2.随着人们节能环保意识逐渐提高,环境保护和节约能源的呼声越来越高,世界各国相继出台了一系列节能减排措施。作为能源消耗的主力军,以汽车发动机为代表的能源消耗大户也受到了人们的关注。我国目前已实施第四阶段油耗法规,旨在节能减排,在不牺牲发动机动力的情况下又能够满足油耗法规成为人们研究的重点。缸内直喷发动机(gdi)在此背景下营运而生。与传统的进气道喷射发动机(mpi)相比,gdi发动机采用高压喷射,是燃油雾化更加细致,结合多次喷射策略真正实现了精确地按照比例控制燃油与近期混合,使燃油能够更为充分的燃烧。

3.虽然具有上述诸多优点,但gdi发动机也具有其无法克服的不足之处,即在极寒环境下,发动机冷启动时,缸内直喷的汽油因为低温得不到良好的雾化,而导致汽油被喷射到气缸壁上并汇集成液滴流入到发动机油底壳中,在极寒地区长时间进行短距离驾驶一段时间后,车主会发现油底壳中机油增多,机油乳化,油耗升高等诸多问题。

4.相关技术中,通过在进气总管上设置单点燃油喷射组件,在进气歧管上设置多点燃油喷射组件。通过进气管道与进气门、节气门和排气门相互配合,保证在发动机工作过程中,能够根据实际的需要控制进气量,保证发动机能够高效工作燃油喷射系统,通过设置多点燃油喷射组件和单点燃油喷射组件,控制系统与多点燃油喷射组件和单点燃油喷射组件均电连接,能够根据发动机工况选择进行多点燃油喷射或者单点燃油喷射。

5.相关技术虽然能够减少发动机湿壁效应,使得的发动机能够在全工况范围内兼顾发动机动力、经济性和排放性能。但是需在节气门后方额外增加喷油器,且冷启动过程中,仅采用单个喷油器在节气门后方进行喷油,容易产生各气缸内混合气均匀性问题,导致启动困难和平顺性差的情况。

6.因此,如何减少发动机湿壁效应,仍然是目前本领域技术人员亟待解决的技术问题。

技术实现要素:

7.为解决上述技术问题,本发明提供一种减少发动机湿壁效应的控制方法以及控制装置,能够显著减少发动机湿壁效应,进而改善发动机排放和油耗。

8.实现本发明目的所采用的技术方案为,一种减少发动机湿壁效应的控制方法,包括如下步骤:

9.获取发动机当前的进气温度t1和冷却液温度t2;

10.在进气温度t1≤t1和/或冷却液温度t2<t2时,对所述发动机的缸套进行电加热,其中t1为进气温度设定值,t2为冷却液温度设定值,且t1<t2;

11.电加热过程中,根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,以在设定时间s内将所述缸套加热到设定温度。

12.进一步地,所述进气温度设定值t1为30℃;所述冷却液温度设定值t2为90℃。

13.进一步地,所述设定时间s为10s。

14.进一步地,所述根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,具体包括:

15.当所述进气温度t1≤0、且所述冷却液温度t2≤

‑

10℃时,所述加热电流i为i1;

16.当所述进气温度0<t1≤30℃、且所述冷却液温度t2≤

‑

10℃时,所述加热电流i为i2;

17.当所述进气温度t1≤0、且所述冷却液温度0≤t2≤20℃,以及所述进气温度t1≤

‑

10℃、且所述冷却液温度20℃<t2≤30℃时,所述加热电流i为i3;

18.当所述进气温度0<t1≤30℃、且所述冷却液温度

‑

10℃<t2≤0,以及所述进气温度0<t1≤10℃、且所述冷却液温度0<t2≤10℃时,所述加热电流i为i4;

19.当所述进气温度10℃<t1≤30℃、且所述冷却液温度0<t2≤10℃,以及所述进气温度0<t1≤30℃、且所述冷却液温度10℃<t2≤20℃,以及所述进气温度

‑

10℃<t1≤30℃、且所述冷却液温度20℃<t2≤30℃,以及所述进气温度t1≤10℃、且所述冷却液温度30℃<t2≤60℃,以及所述进气温度t1≤20℃、且所述冷却液温度60℃<t2≤70℃时,所述加热电流i为i5;

20.当所述进气温度10℃<t1≤20℃、且所述冷却液温度30℃<t2≤60℃时,所述加热电流i为i6;

21.当所述进气温度20℃<t1≤30℃、且所述冷却液温度30℃<t2≤70℃,以及所述进气温度t1≤20℃、且所述冷却液温度70℃<t1≤80℃时,所述加热电流i为i7;

22.其中,i1至i7均为设定电流值,且0<i7<i6<i5<i4<i3<i2<i1。

23.进一步地,设定电流值i1为10a;设定电流值i2为9a;设定电流值i3为5a;设定电流值i4为4a;设定电流值i5为3a;设定电流值i6为2a;设定电流值i7为1a。

24.进一步地,所述对所述发动机的缸套进行电加热,具体包括:通过加热丝对所述发动机的各个所述缸套分别进行电加热。

25.基于同样的发明构思,本发明还提供了一种用于上述减少发动机湿壁效应的控制方法的控制装置,包括:

26.进气温度传感器,用于检测所述发动机当前的进气温度t1;

27.冷却液温度传感器,用于检测所述发动机当前的冷却液温度t2;

28.发热元件,用于对所述发动机的缸套进行电加热;

29.控制器,用于获取所述进气温度t1和所述冷却液温度t2,在进气温度t1≤t1和/或冷却液温度t2<t2时控制所述发热元件发热,并在电加热过程中,根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,以在设定时间s内将所述缸套加热到设定温度。

30.可选的,所述发热元件设置于所述发动机的缸套的外侧;各个所述缸套外均设置有所述发热元件。

31.基于同样的发明构思,本发明还提供了一种计算机设备,包括存储器和与所述存储器连接的处理器,所述存储器上存储有计算机程序,所述处理器用于从所述存储器中读取所述计算机程序,以执行上述的减少发动机湿壁效应的控制方法。

32.基于同样的发明构思,本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时以实现上述的减少发动机湿壁效应的控制方法。

33.由上述技术方案可知,本发明提供的减少发动机湿壁效应的控制方法,综合考虑发动机的进气温度与冷却液温度,当进气温度t1和冷却液温度t2均在设定值以下时,判断燃油存在无法与进气形成均匀混合气的可能,容易在进气门头部及气道内形成湿壁现象,此时对发动机的缸套进行电加热。在进气温度t1和冷却液温度t2这两个影响因素中,由于燃油需要与进气形成均匀混合气,因此进气温度t1对于湿壁效应的影响更大、更直接,因此其中进气温度设定值小于冷却液温度设定值,尽量避免出现湿壁效应。

34.在电加热发动机缸套的过程中,根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,综合考虑进气温度t1和冷却液温度t2的协同影响,以在设定时间s内将缸套加热到设定温度。根据实时的进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,可以使得发动机缸套快速升温,并且能耗小。

35.与现有技术相比,本发明提供的减少发动机湿壁效应的控制方法,直接对发动机的缸套进行电加热,由于缸套具有较高温度,可以防止油液液滴附着,并在液滴向下流动时对其加热雾化,从根本上破坏湿壁效应的产生环境。根据进气温度和发动机冷却液温度输入,来确定发动机缸套的加热电流,可以在10秒内将缸套加热到合适的工作温度,减少湿壁效应,改善发动机排放和油耗。

附图说明

36.图1为本发明实施例1中减少发动机湿壁效应的控制方法的流程框图。

37.图2为本发明实施例2中控制装置的结构示意图。

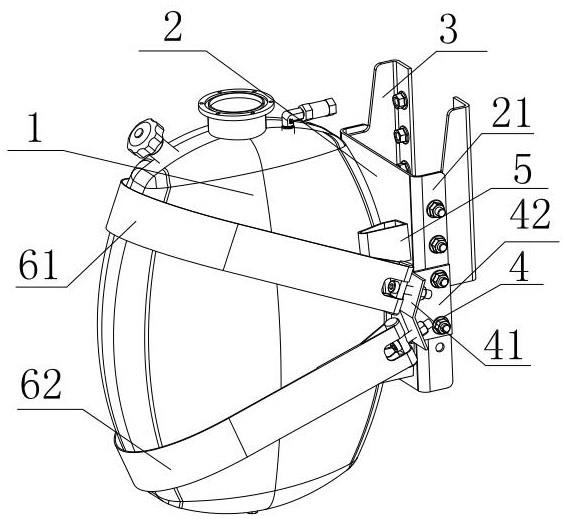

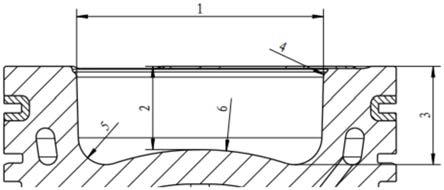

38.附图标记说明:1

‑

进气温度传感器,2

‑

控制器,3

‑

冷却液温度传感器,4

‑

导线,5

‑

加热丝,6

‑

发动机,7

‑

缸套。

具体实施方式

39.为了使本技术所属技术领域中的技术人员更清楚地理解本技术,下面结合附图,通过具体实施例对本技术技术方案作详细描述。

40.针对现有技术所存在的极寒环境下,发动机冷启动时,喷油器喷出的汽油因为低温得不到良好的雾化,而导致汽油被喷射到气缸壁上并汇集成液滴流入到发动机油底壳中,产生湿壁现象的技术问题。相关技术提供了一种采用加热丝加热进气管和冷却水箱的技术方案,能够在启动发动机前,提高发动机的进气温度和冷却水温度。由于加热对象为进气管和冷却水箱,因此低温的进气道和冷却水管会消耗进气和冷却水的一部分热量,在启动初期仍有可能产生湿壁现象。

41.针对该相关技术的不足,本发明提供一种减少发动机湿壁效应的控制方法,直接对发动机的缸套进行电加热,由于缸套具有较高温度,可以防止油液液滴附着,并在液滴向下流动时对其加热雾化,从根本上破坏湿壁效应的产生环境。本发明提供的减少发动机湿壁效应的控制方法不仅适用于缸内直喷发动机,对于其他类型发动机也同样适用。

42.下面结合具体实施例对本发明的内容进行详细介绍:

43.实施例1:

44.本发明实施例提供一种减少发动机湿壁效应的控制方法,参见图1,该控制方法包括如下步骤:

45.(1)获取发动机当前的进气温度t1和冷却液温度t2。进气温度t1和冷却液温度t2可以通过车辆已配置的进气温度传感器和发动机冷却液温度传感器获取,也可另外设置温度传感器检测进气温度t1和冷却液温度t2。在车辆的启动和运行过程中应当始终检测进气温度t1和冷却液温度t2。

46.(2)在进气温度t1≤t1和/或冷却液温度t2<t2时,对发动机的缸套进行电加热,其中t1为进气温度设定值,t2为冷却液温度设定值,且t1<t2;电加热过程中,根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,以在设定时间s内将缸套加热到设定温度,然后停止加热。

47.考虑到进气温度一般与当前的环境温度相同,当环境温度超过30℃时,整车温度也在室温下,此时较少出现湿壁现象,因此本实施例中进气温度设定值t1为30℃。目前业内一般认为冷却液温度达到90℃则发动机暖机结束,发动机暖机后较少出现湿壁现象,因此本实施例中冷却液温度设定值t2为90℃。当冷却液温度达到90℃时,认为缸套到达设定温度,此时停止加热。

48.在电加热发动机缸套的过程中,本技术根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,综合考虑进气温度t1和冷却液温度t2的协同影响,以在设定时间s内将缸套加热到设定温度。根据实时的进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,可以使得发动机缸套快速升温,并且能耗小。加热电流i的具体调节方法如下:

49.当进气温度t1≤0、且冷却液温度t2≤

‑

10℃时,加热电流i为i1;

50.当进气温度0<t1≤30℃、且冷却液温度t2≤

‑

10℃时,加热电流i为i2;

51.当进气温度t1≤0、且冷却液温度0≤t2≤20℃,以及进气温度t1≤

‑

10℃、且冷却液温度20℃<t2≤30℃时,加热电流i为i3;

52.当进气温度0<t1≤30℃、且冷却液温度

‑

10℃<t2≤0,以及进气温度0<t1≤10℃、且冷却液温度0<t2≤10℃时,加热电流i为i4;

53.当进气温度10℃<t1≤30℃、且冷却液温度0<t2≤10℃,以及进气温度0<t1≤30℃、且冷却液温度10℃<t2≤20℃,以及进气温度

‑

10℃<t1≤30℃、且冷却液温度20℃<t2≤30℃,以及进气温度t1≤10℃、且冷却液温度30℃<t2≤60℃,以及进气温度t1≤20℃、且冷却液温度60℃<t2≤70℃时,加热电流i为i5;

54.当进气温度10℃<t1≤20℃、且冷却液温度30℃<t2≤60℃时,加热电流i为i6;

55.当进气温度20℃<t1≤30℃、且冷却液温度30℃<t2≤70℃,以及进气温度t1≤20℃、且冷却液温度70℃<t1≤80℃时,加热电流i为i7;

56.其中,i1至i7均为设定电流值,且0<i7<i6<i5<i4<i3<i2<i1。综合考虑电流能耗与加热时间、加热效果,本实施例中设定电流值i1为10a;设定电流值i2为9a;设定电流值i3为5a;设定电流值i4为4a;设定电流值i5为3a;设定电流值i6为2a;设定电流值i7为1a。也即在进气温度t1和冷却液温度t2均在零度以下的极寒条件下,采用5a~10a的电流加热缸套,当进气温度t1、冷却液温度t2在零度以上时,一般采用小于5a的小电流。

57.对缸套的加热可以采用加热丝、电磁感应加热、红外加热等方式,考虑到发动机内部空间狭小,不易装配复杂的零件,本实施例中通过加热丝对发动机的缸套进行电加热。可

选择仅对其中部分缸套进行加热,通过金属的热传导将热量传递至未被加热的缸套,例如四缸发动机,对其中的1号缸套和3号缸套进行加热,则热量通过金属缸体可快速传导至2号缸套和4号缸套。本实施例中,通过加热丝对发动机各个缸套分别进行电加热,最大限度降低湿壁效应。

58.加热丝的加热电流i(单位:a)的具体数值可参照下表:

59.为了防止汽油液滴流入到发动机油底壳中与机油混合,应当尽量缩短缸套加热的时间,本实施例提供的减少发动机湿壁效应的控制方法可在10s内将缸套加热到正常的工作温度,此时冷却液温度达到90℃。本实施例提供的减少发动机湿壁效应的控制方法可在发动机启动过程中实施,当车辆在极寒条件下行驶,在正常行驶过程中也可对发动机缸套进行加热,避免出现湿壁现象,改善发动机排放和油耗。

60.实施例2:

61.基于同样的发明构思,本实施例提供一种控制装置,用于实施上述实施例1的减少发动机湿壁效应的控制方法。参见图2,该控制装置包括进气温度传感器1、冷却液温度传感器3、发热元件5和控制器3。其中进气温度传感器1用于检测发动机当前的进气温度t1;冷却液温度传感器3用于检测发动机当前的冷却液温度t2;发热元件5用于对发动机的缸套进行电加热;控制器2用于获取进气温度t1和冷却液温度t2,在进气温度t1≤t1和/或冷却液温度t2<t2时控制发热元件5发热加热缸套7,并在加热过程中,根据进气温度t1和冷却液温度t2调节加热电流i,以在设定时间s内将缸套加热到设定温度。

62.进气温度t1和冷却液温度t2可以通过车辆已配置的进气温度传感器和发动机冷却液温度传感器获取,也可另外设置温度传感器检测进气温度t1和冷却液温度t2。控制器3与进气温度传感器1、冷却液温度传感器3和发热元件5通过导线4分别电性连接,控制器3可直接采用现有车辆中的ecu(电子控制单元),或者在车辆中另外设置一单片机、控制主板等常规控制装置作为控制器。

63.发热元件5可以采用加热丝、电磁感应加热、红外加热等加热装置,考虑到发动机6内部空间狭小,不易装配复杂的零件,本实施例中通过加热丝对发动机6的缸套7进行电加热,加热丝设置于发动机6的缸套7的外侧,加热丝可以缠绕于缸套7的外侧,或者与缸套7的外壁直接贴合。

64.加热发动机6的缸套7时,可选择仅对其中部分缸套进行加热,通过金属的热传导将热量传递至未被加热的缸套,例如四缸发动机,对其中的1号缸套和3号缸套进行加热,则热量通过金属缸体可快速传导至2号缸套和4号缸套。本实施例中,通过加热丝对发动机6各

个缸套7分别进行电加热,最大限度降低湿壁效应。

65.具体控制时,车辆ecu根据进气温度和发动机冷却液温度输入,来确定发动机缸体内置的加热丝的电流,能够在10秒内将缸套加热到设定温度,减少湿壁效应,改善发动机排放和油耗。当冷却水温度高于暖机设定值90℃时,ecu自动切断加热丝电源,以结束加热操作。

66.实施例3:

67.基于同样的发明构思,本实施例提供一种计算机设备,包括存储器和与存储器连接的处理器,存储器上存储有计算机程序,处理器用于从存储器中读取计算机程序,以执行上述实施例1的减少发动机湿壁效应的控制方法。该计算机设备具体可为plc控制器、工控机等。本实施例采用ecu。

68.实施例4:

69.基于同样的发明构思,本实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时以实现上述实施例1的减少发动机湿壁效应的控制方法。

70.本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd

‑

rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

71.本发明是参照根据本发明实施例的方法、装置(模块、系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式计算机或者其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

72.这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

73.这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

74.尽管已描述了本技术的优选实施例,但本领域内的普通技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本技术范围的所有变更和修改。

75.显然,本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样,倘若本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其等同技术的范围

之内,则本技术也意图包含这些改动和变型在内。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。