1.本发明涉及一种液体喷出头。

背景技术:

2.利用了压电元件的液体喷出头被构成为,通过对压电元件进行驱动而使压力室内的液体发生压力变动,从而从与该压力室相通的喷嘴排出液体。该压力室的一部分为由挠性部件构成的振动板,并且以下电极、由锆钛酸铅(pzt)等压电材料构成的压电体、上电极通过成膜技术而分别被层压在该振动板上的方式被构成。在专利文献1中所公开的一种液体喷出头中,上电极、压电体、以及下电极被配置为,在平面观察时、即从各个层的层压方向进行观察时与压力室的中心部不重叠。

3.但是,在专利文献1所记载的液体喷出头中,在变形较大的压力室上的振动板处会露出压电体与振动板的分界面,并由于对压电元件进行反复驱动而容易在该分界面上产生裂纹。在这样的状况下,当压电元件被暴露在高湿度的环境中的情况下,水分可能会直接附着在产生了裂纹的压电体上从而使得漏电流增大。

4.专利文献1:日本特开2010

‑

208204号公报

技术实现要素:

5.一种液体喷出头,具备:压力室;压电致动器,其使所述压力室的容积发生变化,所述压电致动器具备:振动板,其构成所述压力室的一个壁面;下电极,其被形成在所述振动板上;压电体,其被形成在所述下电极上;上电极,其被形成在所述压电体以及所述振动板上,在从与所述振动板正交的第一方向进行观察时,所述下电极以及所述压电体与所述压力室的中心部不重叠,在从所述第一方向进行观察时,所述下电极、所述压电体以及所述上电极与所述压力室的端部重叠,在从所述第一方向进行观察时,所述上电极与所述压力室的所述中心部重叠。

附图说明

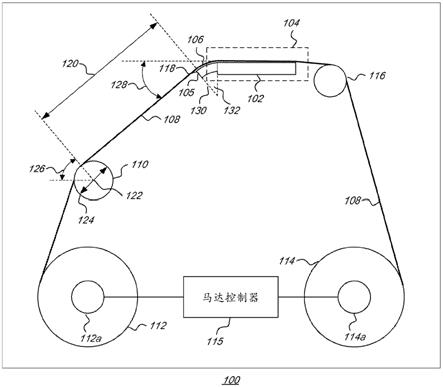

6.图1为对打印机的结构进行说明的立体图。

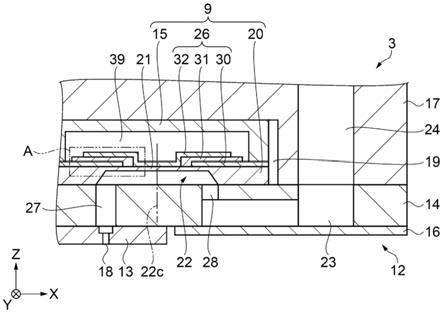

7.图2为表示第一实施方式中的记录头的主要部分的上表面的平面图。

8.图3为第一实施方式中的记录头的剖视图。

9.图4为图3中的区域a的放大剖视图。

10.图5为压力室形成基板的仰视图。

11.图6为表示第二实施方式中的记录头的主要部分的上表面的平面图。

12.图7为第二实施方式中的记录头的剖视图。

13.图8为图7中的区域b的放大剖视图。

14.图9为表示第三实施方式中的记录头的主要部分的上表面的平面图。

15.图10为第三实施方式中的记录头的剖视图。

16.图11为图10中的区域c的放大剖视图。

17.图12为表示第四实施方式中的记录头的主要部分的上表面的平面图。

18.图13为第四实施方式中的记录头的剖视图。

19.图14为图13中的区域d的放大剖视图。

具体实施方式

20.以下,参照附图,对用于实施本发明的方式进行说明。另外,虽然在以下所叙述的实施方式中,作为本发明的优选的具体例而作出了各种各样的限定,但是在以下的说明中只要没有特别记载对本发明进行限定的含义,则本发明的范围并不限于这些方式。此外,在下文中,将搭载有作为本发明所涉及的液体喷出头的一种的喷墨式记录头(以下称为记录头)的液体喷出装置的一种即喷墨式打印机(以下称为打印机)列举为示例来进行说明。

21.1.第一实施方式

22.参照图1,对第一实施方式所涉及的打印机1的结构进行说明。打印机1为,对记录纸张等记录介质2的表面喷出液体状的油墨从而进行图像等的记录的装置。该打印机1具备喷出油墨的记录头3、安装有该记录头3的滑架4、使滑架4在主扫描方向上移动的滑架移动机构5、将记录介质2沿着副扫描方向移送的压纸辊6等。在此,上述的油墨为液体的一种,并且被贮留在作为液体供给源的墨盒7中。该墨盒7以相对于记录头3而可拆装的方式被安装。另外,也能够采用如下结构,即,墨盒7被配置在打印机1的主体侧,并且从该墨盒7穿过油墨供给管而向记录头3供给油墨。此后,将主扫描方向设为

±

x方向,将副扫描方向设为

±

y方向,将与它们垂直的方向设为

±

z方向。此外,在本实施方式中,将 z方向设为朝上、

‑

z方向设为朝下来进行说明。另外,

±

z方向相当于第一方向,在本说明书中,将从

±

z方向进行观察的情况称为平面观察。

23.图2以及图3为对记录头3的主要部分的结构进行说明的图,图2为表示记录头3的主要部分的上表面的平面图,图3为记录头3的剖视图。此外,图4为图3中的区域a的放大剖视图。

24.本实施方式中的记录头3具备压力产生单元9以及流道单元12,并且以这些部件在被层压的状态下安装于外壳17中的方式而被构成。流道单元12具有喷嘴板13、可塑性基板16以及连通基板14。此外,关于压力产生单元9,形成有压力室22的压力室形成基板20、压电元件26以及密封板15被层压从而被单元化。

25.外壳17为例如由合成树脂制作而成的箱体状的部件,并且接合有喷嘴板13以及压力产生单元9的连通基板14被固定在下表面上。在该外壳17的下表面上形成有从该下表面起至外壳17的高度方向(

±

z方向)的中途为止而凹陷成长方体状的收纳空部19。当流道单元12在外壳17的下表面上以被定位的状态而被接合时,层压在连通基板14上的压力产生单元9被收纳至收纳空部19中。此外,在外壳17中形成有油墨导入空部24。油墨导入空部24为供来自墨盒7的油墨导入的空部。流入到该油墨导入空部24的油墨向连通基板14的共用液室23(后文叙述)被导入。

26.图5为压力室形成基板20的仰视图,并且为从与连通基板14的接合面侧观察到的图。作为压力产生单元9的结构部件的压力室形成基板20由单晶硅基板(以下,也简称为硅基板)制作而成。在该压力室形成基板20上,多个压力室22对应于被设置在喷嘴板13上的多

个喷嘴18而被形成。压力室22为,从压力室形成基板20的下表面侧起被蚀刻且在上表面侧留有板厚较薄的薄壁部分而被形成至压力室形成基板20的厚度方向(

±

z方向)的中途的空间。薄壁部分构成了压力室22的一个壁面,并且作为伴随着压电元件26的驱动而进行变形的振动板21来发挥功能。即,在本实施方式中,压力室形成基板20和振动板21被一体形成。该压力室22的下表面侧的开口部分通过被后述的连通基板14堵塞从而对压力室22进行划分。本实施方式的压力室22与被设置在喷嘴板13上的多个喷嘴18一起沿着

±

y方向而成列。

27.在从压力室形成基板20以及连通基板14、其它的结构部件的层压方向进行观察的平面观察时,换言之,在从与振动板21正交的

±

z方向进行观察的平面观察时,本实施方式中的压力室22为在

±

x方向上较长的大致椭圆形状。压力室22的长边方向上的长度作为一个例子而为300μm。此外,在平面观察时构成压力室22的端部的侧壁22w相对于压力室形成基板20的上下表面而倾斜。具体而言,侧壁22w以越趋向于压力室形成基板20的上表面而越靠向压力室22内的状态倾斜。然后,各个压力室22以与喷嘴板13的各个喷嘴18一一对应的方式而被设置。即,各个压力室22的形成间距与喷嘴18的形成间距相对应。另外,虽然在本实施方式中,压力室22中的端部的侧壁22w相对于压力室形成基板20的上下表面而倾斜,但是由于该倾斜由来于构成压力室22的单晶硅基板的面取向,因此也可以使用面取向不同的单晶硅基板,从而使得侧壁22w相对于压力室形成基板20的上下表面而垂直、或者向与本实施方式相反的方向倾斜。此外,以下也将侧壁22w记载为压力室22的端部22w。

28.当压力室形成基板20以相对于连通基板14而被定位的状态被接合时,压力室22的长边方向上的一端侧经由后述的连通基板14的喷嘴连通通道27而与喷嘴18连通。此外,压力室22的长边方向上的另一端侧经由连通基板14的供给口28而与共用液室23连通。

29.在压力室形成基板20的上表面上的与各个压力室22相对应的位置、即与振动板21相对应的位置上形成有压电元件26。本实施方式中的压电元件26为所谓的挠曲模式的压电元件。该压电元件26以在压力室形成基板20上、即振动板21上将金属制的下电极30、由锆钛酸铅(pzt)等构成的压电体31以及金属制的上电极32依次层压的方式而被构成。也就是说,下电极30被形成在振动板21上,压电体31被形成在下电极30上,上电极32被形成在压电体31上。此外,在下电极30和压电体31上形成有使振动板21露出的开口。因此,上电极32被形成在压电体31以及振动板21上。该压电元件26通过来自外部的驱动,而使振动板21变形,从而使压力室22的容积发生变化。由此,油墨18从喷嘴18被喷出。关于压电元件26的详细内容,将在后文中叙述。

30.本实施方式中,上电极32成为针对每个压电元件26而独立的独立电极。此外,下电极30成为多个压电元件26所共用的共用电极。然后,在平面观察时,上电极32、压电体31、以及下电极30相搭迭的部分为通过向两个电极30、32的电压的施加而产生压电变形的有源部。另外,也能够采用将上电极32设为共用电极、将下电极30设为独立电极的结构。

31.在形成了压电元件26的连通基板14的上表面上配置有密封板15。该密封板15由例如玻璃、陶瓷材料、单晶硅基板、金属、合成树脂等制作而成。在该密封板15中,在与压电元件26对置的区域内形成有不阻碍该压电元件26的驱动的程度的大小的压电元件收纳空部39。密封板15以在压电元件收纳空部39内主要收纳有压电元件26的有源部的状态而与连通基板14的上表面接合。在该密封板15中形成有贯穿基板厚度方向的未图示的配线空部,并且在该配线空部内配置有从压电元件26延伸出的电极端子。该电极端子与未图示的配线部

件的端子电连接。

32.在连通基板14的下表面上接合有喷嘴板13以及可塑性基板16。喷嘴板13为开口设置有多个喷嘴18的板材,并且在本实施方式中由硅基板制作而成。然后,通过对该基板实施干蚀刻从而形成有圆筒形状的喷嘴18。该喷嘴板13以各个喷嘴18分别与连通基板14的喷嘴连通通道27连通的状态而与连通基板14的下表面接合。可塑性基板16为,在连通基板14的下表面上以堵塞共用液室23的开口的状态而被接合的具有挠性的部件。该可塑性基板16实现对共用液室23内的油墨的压力变化进行吸收的功能。

33.连通基板14为与压力室形成基板20同样地由硅基板制作而成的板材。在该连通基板14中,成为喷嘴连通通道27以及共用液室23的空部通过各向异性蚀刻而被形成。喷嘴连通通道27以与压力室22相对应的方式沿着作为该压力室22的排列设置方向的

±

y方向而被形成多个。各个喷嘴连通通道27与各自所对应的压力室22的长边方向上的一端侧连通。共用液室23为沿着

±

y方向而延伸的空部。当连通基板14以被定位的状态而与外壳17接合时,共用液室23与油墨导入空部24连通,从而使来自墨盒7的油墨穿过油墨导入空部24而被导入至共用液室23。该共用液室23和各个压力室22经由针对每个压力室而被独立设置的供给口28而连通。因此,共用液室23内的油墨穿过供给口28而被供给向各个压力室22。

34.如上文所述,压电元件26的下电极30为被形成在压力室形成基板20上的共用电极,并且在平面观察时与压电元件收纳空部39的外形相比而较大,且以跨及多个压力室22的方式而被形成。此外,在下电极30中,在平面观察时与各个压力室22的中心部22c重叠的位置上,形成有与压力室22同样的形状、即在

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状的开口,并且构成该开口的下电极30的端面30a位于压力室22的中心部22c与压力室22的端部22w之间、即振动板21之上。如此,下电极30在平面观察时与压力室22的中心部22c不重叠。

35.压电体31为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,并且其外形为与压力室22相比而较大且容纳在压电元件收纳空部39内的大小。也就是说,构成压电体31的外形的端面31b位于下电极30上。此外,与下电极30同样地,在压电体31中,在平面观察时与各个压力室22的中心部22c重叠的位置上,形成有在

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状的开口,并且构成该开口的压电体31的端面31a位于压力室22的中心部22c与压力室22的端部22w之间、即振动板21之上。如此,压电体31在平面观察时与压力室22的中心部22c不重叠。此外,该端面31a位于与下电极30的端面30a相比而更接近压力室22的中心部22c的位置。换言之,在平面观察时,端面31a与中心部22c的距离短于端面30a与中心部22c的距离。而且,本实施方式的压电体31被形成为,端面31a与端面30a的距离p成为下电极30上的压电体31的厚度q以上。

36.上电极32也为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,其外形与压电体31的外形相比而较小且大于压电体31的开口。因此,构成上电极32的外形的端面32b位于压电体31上。不同于下电极30以及压电体31,在上电极32中并未形成开口。也就是说,上电极32被形成为,在平面观察时与压力室22的中心部22c重叠,覆盖从压电体31的开口露出的振动板21,并且覆盖压电体31的至少一部分。

37.上述的有源部、即下电极30、压电体31以及上电极32相搭迭的部分在压力室形成基板20上以平面观察时与压力室22的端部22w重叠的方式而被配置。

38.另外,本实施方式中,压力室22的中心部22c作为在驱动了压电元件26的情况下振

动板21的

±

z方向上的位移变得最大的位置而被定义。此外,振动板21与被形成在其上的压电元件26的组合相当于压电致动器。由于压电致动器针对每个压力室22而被设置,因此在记录头3中形成有多个压电致动器。

39.如上文所述,在上述结构的记录头3中,在压力室形成基板20上,以在压电体31之上对压电体31的开口进行覆盖的方式而形成有上电极32。因此,能够防止水分直接附着在构成压电体31的开口的压电体31的端面31a、以及压电体31与压力室形成基板20的分界面上的情况。其结果为,能够防止在高湿度的环境下以附着在压电体31上的水分为路径的漏电流的增大。另外,当水分附着在被施加电压的压电体31上时,有可能由水分产生氢原子或者氢离子并从压电体31中夺取氧从而引起压电体31的晶体结构的变化和极化值的降低,而本实施方式中,由于抑制了水分直接附着在压电体31上,因此也能够减小压电体31的晶体结构的变化和极化值的降低的可能性。

40.此外,在本实施方式中,将压电体31的端面31a与下电极30的端面30a的距离p设为下电极30上的压电体31的厚度q以上。下电极30上的压电体31的厚度q的下限为,能够确保下电极30与上电极32之间的绝缘性的膜厚。因此,当端面31a与端面30a的距离p小于下电极30上的压电体31的厚度q时,无法充分确保压电体31的绝缘性,从而有可能使漏电流增大。相对于此,在本实施方式中,由于以端面31a与端面30a的距离p成为下电极30上的压电体31的厚度q以上的方式来形成压电元件26,因此能够充分确保压电体31的绝缘性,由此能够对漏电流进行抑制。另外,压电体31的端面31a相当于第一端面,下电极30的端面30a相当于第二端面。

41.2.第二实施方式

42.图6以及图7为对第二实施方式中的记录头3的结构进行说明的图,图6为表示记录头3的主要部分的上表面的平面图,图7为记录头3的剖视图。此外,图8为图7中的区域b的放大剖视图。

43.本实施方式的压电致动器在如下点上与第一实施方式不同,即,在压电元件26的、在平面观察时与压力室22的端部22w相比而靠外侧的区域上,设置有具有不透水的性质的保护膜50。关于其它的结构则与第一实施方式相同。

44.保护膜50通过例如由tin、sin、aln、tialn等构成的氮化物、alox、tiox、taox、crox、irox等氧化物、派瑞林或粘合剂等树脂类材料、或类金刚石镀膜(diamond

‑

like carbon)等碳类材料所形成。

45.与压力室22同样地,保护膜50为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,并且其外形为与压电体31相比而较大且容纳在压电元件收纳空部39内的大小。此外,在保护膜50上,在平面观察时与各个压力室22的中心部22c重叠的位置上,形成有在

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状的开口,并且构成该开口的保护膜50的端面50a位于上电极32上的、平面观察时的压力室22的端部22w的外侧。

46.如此,在本实施方式中,在平面观察时与压力室22的端部22w相比靠外侧的上电极32、压电体31以及下电极30上形成有保护膜50。而且,保护膜50对上电极32的上表面32c、构成上电极32的外形的端面32b、压电体31的上表面31c、构成压电体31的外形的端面31b进行覆盖。因此,能够对水分直接附着在压电体31与上电极32的分界面、压电体31的端面31b、以及压电体31与下电极30的分界面上的情况进行抑制,因此更进一步抑制了高湿度的环境下

的漏电流的增大。

47.另外,本实施方式中,上电极32的与压电体31以及振动板21相反的一侧的上表面32c相当于第一面,上电极32的端面32b相当于与上表面32c交叉的侧面。

48.3.第三实施方式

49.图9以及图10为对第三实施方式中的记录头3的结构进行说明的图,图9为表示记录头3的主要部分的上表面的平面图,图10为记录头3的剖视图。此外,图11为图10中的区域c的放大剖视图。

50.虽然在本实施方式中与第二实施方式同样在压电元件26上形成有保护膜51,但是其形状与第二实施方式的保护膜50不同。关于其它的结构则与第二实施方式相同。

51.具体而言,与第二实施方式的保护膜50同样地,保护膜51为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,其外形为与压电体31相比而较大且容纳在压电元件收纳空部39内的大小。但是,不同于第二实施方式的保护膜50,保护膜51不具有开口。

52.如此,在本实施方式中,在压力室形成基板20上的上电极32、压电体31、以及下电极30上形成有保护膜51。而且,保护膜51对上电极32的上表面32c、构成上电极32的外形的端面32b、压电体31的上表面31c、构成压电体31的外形的端面31b进行覆盖。因此,能够对水分直接附着在压电体31与上电极32的分界面、压电体31的端面31b、以及压电体31与下电极30的分界面上的情况进行抑制,因此更进一步抑制了高湿度的环境下的漏电流的增大。此外,由于本实施方式的保护膜51不具有开口,因此能够与第二实施方式相比而减少蚀刻的工序数量。

53.4.第四实施方式

54.图12以及图13为对第四实施方式中的记录头3的结构进行说明的图,图12为表示记录头3的主要部分的上表面的平面图,图13为记录头3的剖视图。此外,图14为图13中的区域d的放大剖视图。

55.在本实施方式中,压电元件26的结构与第一实施方式不同。关于其它的结构则与第一实施方式相同。

56.在本实施方式中,压电元件26的下电极30为针对每个压力室22、即每个压电致动器而被形成的独立电极,且上电极32为多个压电致动器所共用的共用电极。下电极30为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,并且其外形为与压力室22相比而较大且容纳在压电元件收纳空部39内的大小。也就是说,构成下电极30的外形的端面30b在平面观察时在与压力室22的端部22w相比靠外侧处位于压力室形成基板20之上。此外,在下电极30中,在平面观察时与各个压力室22的中心部22c重叠的位置上,形成有在

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状的开口,并且构成该开口的下电极30的端面30a位于压力室22的中心部22c与压力室22的端部22w之间、即振动板21上。如此,下电极30平面观察时与压力室22的中心部22c不重叠。

57.压电体31为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,并且其外形为与下电极30相比而较大且容纳在压电元件收纳空部39内的大小。此外,构成压电体31的外形的端面31b在压力室形成基板20上位于与构成下电极30的外形的端面30b相比而更远离压力室22的中心部22c的位置上。换言之,在平面观察时,端面31b与中心部22c的距离大于端面30b与中心部22c的距离。另外,与下电极30同样地,在压电体31中,在平面观察时与

各个压力室22的中心部22c重叠的位置上,形成有在

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状的开口,并且构成该开口的压电体31的端面31a位于压力室22的中心部22c与压力室22的端部22w之间、即振动板21上。如此,压电体31在平面观察时与压力室22的中心部22c不重叠。此外,该端面31a位于与下电极30的端面30a相比而更接近压力室22的中心部22c的位置上。换言之,在平面观察时,端面31a与中心部22c的距离小于端面30a与中心部22c的距离。而且,本实施方式的压电体31以端面31a与端面30a的距离p1以及端面31b与端面30b的距离p2的双方成为下电极30上的压电体31的厚度q以上的方式而被形成。

58.上电极32也为在平面观察时于

±

x轴方向上具有长轴的大致椭圆形状,并且其外形与压电体31的外形相比而较大。因此,构成上电极32的外形的端面32b位于压力室形成基板20上。此外,由于上电极32为共用电极,因此经由未图示的配线而与相邻的压力室22上的上电极32连接。另外,不同于下电极30以及压电体31,在上电极32中并未形成开口。也就是说,上电极32被形成为,在平面观察时与压力室22的中心部22c重叠,并覆盖从压电体31的开口露出的振动板21,并且覆盖压电体31的上表面31c和端面31a、31b。

59.上述的有源部、即下电极30、压电体31以及上电极32相搭迭的部分在压力室形成基板20上以平面观察时与压力室22的端部22w重叠的方式而被配置。

60.如上文所述,在上述结构的记录头3中,在压力室形成基板20上,下电极30的上表面30c、下电极30的端面30a、30b被压电体31覆盖,且压电体31的上表面31c、压电体31的端面31a、31b被上电极32覆盖。因此,在未形成保护膜50、51的条件下压电体31的露出消失,因此进一步抑制了由于水分向压电体31的附着所引起的漏电流的增加。

61.此外,在本实施方式中,将压电体31的端面31a与下电极30的端面30a的距离p1、以及压电体31的端面31b与下电极30的端面30b的距离p2的双方设为下电极30上的压电体31的厚度q以上。下电极30上的压电体31的厚度q的下限为,能够确保下电极30和上电极32的绝缘性的膜厚。因此,当端面31a与端面30a的距离p1、以及端面31b与端面30b的距离p2小于下电极30上的压电体31的厚度q时,无法充分确保压电体31的绝缘性,从而有可能使漏电流增大。相对于此,在本实施方式中,由于以端面31a与端面30a的距离p1、以及端面31b与端面30b的距离p2成为下电极30上的压电体31的厚度q以上的方式来形成压电元件26,因此能够充分地确保压电体31的绝缘性,进而能够对漏电流进行抑制。

62.另外,虽然在本实施方式中上电极32被形成为大致椭圆形状,但其形状是任意的。此外,由于上电极32为共用电极,因此也可以以在平面观察时跨及多个压力室22的方式而被形成。

63.此外,虽然在本实施方式中并未形成保护膜50、51,但是也可以采用如下方式,即,通过在上电极32上追加形成保护膜50、51,从而得到更高的不透水性。

64.在本实施方式中,压电体31的、与下电极30相反的一侧的上表面31c相当于第二面,压电体31的端面31a、31b相当于与上表面31c交叉的侧面。

65.另外,上述的各个实施方式也可以以如下的方式进行变更。

66.虽然在上述的各个实施方式中,压力室22、下电极30、压电体31、上电极32以及保护膜50、51中的大部分的结构要素均被形成为平面观察时是椭圆形状,但它们的形状是任意的,例如,也可以为圆形或多边形。但是,在设为多边形的情况下,为了缓解应力集中,希望设为倒圆角。同样地,被形成在下电极30、压电体31以及保护膜50上的开口的形状也并未

被限定于椭圆形状。此外,无需统一多个结构要素的形状,也可以为各不相同的形状。

67.虽然在上述的各个实施方式中,在下电极30以及压电体31上形成有一个开口,但是为了压电元件26的应力调节,也可以在下电极30以及压电体31上形成多个开口。

68.虽然在上述的各个实施方式中将压力室22设为与被设置在喷嘴板13上的多个喷嘴18一起沿着

±

y方向而成列的结构,但是列的方向只要在x

‑

y平面上,则也可以为其它的方向。伴随于此,虽然将压力室22设为在

±

x方向上较长的大致椭圆形状,但是只要是在x

‑

y平面上,则也可以为在其它的方向上较长的形状。

69.虽然在上述的各个实施方式中,作为液体喷出头的一个示例而对打印机1中所使用的记录头3进行了说明,但是液体喷出头并未被限定于该方式。例如,也可以为液晶显示器等滤色器的制造中所使用的颜色材料喷出头、有机el(electro luminescence,场致发光)显示器、fed(面发光显示器)等的电极形成中所使用的电极材料喷出头、生物芯片(生物化学元件)的制造中所使用的生物体有机物喷出头、三维成型装置中所使用的液滴喷出头等。

70.符号说明

[0071]1…

打印机;2

…

记录介质;3

…

记录头;4

…

滑架;5

…

滑架移动机构;6

…

压纸辊;7

…

墨盒;9

…

压力产生单元;12

…

流道单元;13

…

喷嘴板;14

…

连通基板;15

…

密封板;16

…

可塑性基板;17

…

外壳;18

…

喷嘴;19

…

收纳空部;20

…

压力室形成基板;21

…

振动板;22

…

压力室;22c

…

中心部;22w

…

端部(侧壁);23

…

共用液室;24

…

油墨导入空部;26

…

压电元件;27

…

喷嘴连通通道;28

…

供给口;30

…

下电极;30a、30b

…

端面;30c

…

上表面;31

…

压电体;31a、31b

…

端面;31c

…

上表面;32

…

上电极;32b

…

端面;32c

…

上表面;39

…

压电元件收纳空部;50、51

…

保护膜;50a

…

端面;p、p1、p2

…

距离;q

…

厚度。

再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。